横组合与纵聚合:论《铁道英雄》的“物”叙事

2022-05-24贺小燕董迎春

贺小燕 董迎春

(1.广西民族大学外国语学院,广西 南宁 530006;2.广西民族大学文学院,广西 南宁 530006)

从叙事上看,电影的语言是人与物的结合。在电影艺术主导的审美时代,看过电影的人显然是可以理解与明白电影中人物角色的对话、独白是如何直接构成人的叙事,也能够感觉到电影中人与物的组合,就构成了一帧帧表达情感意义、具有审美冲击的电影镜头,却较少能够体验到在没有人物角色的对话、独白的情况下,一些集中凸显“物”的本质性叙事能力与魅力的电影。其实无论是从人是符号的动物(卡西尔语),还是长久以来人所生活的物质世界层面来看,与人相依存的物已经成为语言文字之外,人类可以理解与解构出意义的物文化叙事体系,即伊恩·伍德沃德所说的物已经“具有代人示物、行事的能力,也可以说是建构社会意义的能力”。在认为语言学就是符号学的索绪尔看来,语言、符号及物要产生意义,它们的组合方式主要靠横组合与纵聚合(横纵双轴)。横组合是时间线上共时性的组合,纵聚合是空间线上历时性的联想、聚合。索绪尔提出的横组合与纵聚合(横纵双轴)是语言、符号及物构成意义的方式,也是解读与阐释语言、符号及物的路径。换言之,在意义生产方面,横组合与纵聚合是编码与解码的二位一体。电影作为影像的艺术,它的镜头、剧情、主题、结构及意义等也有语言、符号及物的横组合与纵聚合特征。这种特征符号20世纪以来任何一个表达意义的语言、符号及物,“小至一个表情,大至整个文化,都不得不沿两个向度构成,即组合与聚合”。

2021年11月上映的讲述抗日战争时期山东临城(枣庄)“铁道队”(或称为铁道游击队)抗日历史主题的电影《铁道英雄》,由于它主要的剧情、战斗场景等都在夜里或暗中进行,人物角色直接的对话、独白其实并不多(即便是有也是简单的)。在将近两小时的(片长123分钟)弱对话、静默甚至是零话语当中,无声的雪、火车、铁路、驻地及人(人的身体或尸体)等“物”之图像,就构成了这部电影非常鲜明的“物”的叙事,或称为整部电影中展现出的将“物”的“各种镜头在某种顺序和延续时间的条件中组织起来”的蒙太奇叙事。很显然,在人物角色对话、独白不能全部彰显电影本身的背景、情节、冲突、主题及意义之时,电影中“物”的图像的横组合与纵聚合所形成的“物”叙事,就成为解读这部电影的另一个重要视角。因而,本文从“物”的横组合与纵聚合角度(物在镜头、情节及剧情中的编码与解码)去理解《铁道英雄》的“物”叙事。探讨这种物的叙事是如何既铺垫了整部电影的背景,又怎样构成了人物冲突、情节发展的驱动力,以及它对整部电影主题与意义的揭示。

一、铺垫电影背景的“物”叙事

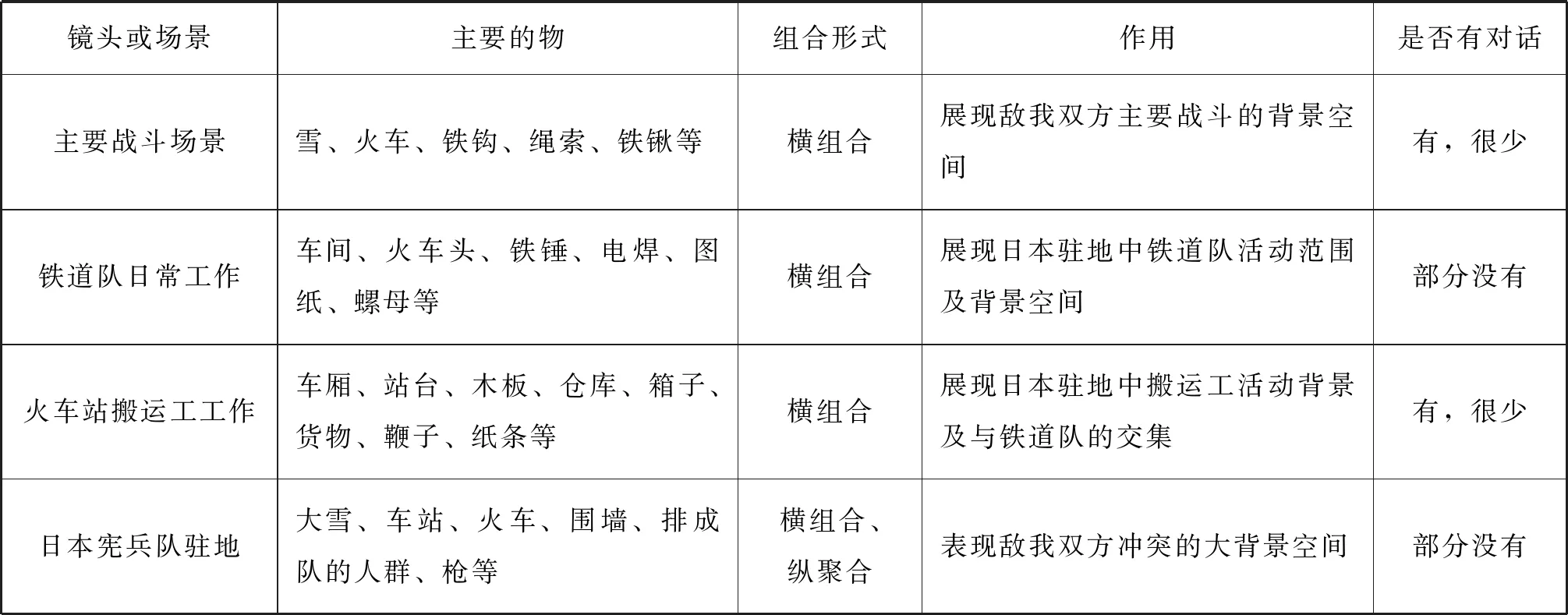

“体物入微”是我们在历史、文化及时代符号的整体性语境中形成的意义解读与认知能力。这种能力既让我们理解自我与周围世界中物(符号)关系,又生成了周围世界之物(符号)本身具有的叙事意义。电影作为由人创造的影像艺术,它用人物角色来叙事,也用物(物之影像)来叙事。在我们的观念中,现实的物是静默无声的。但只要这些现实的物进入了电影的镜头,并被合宜地组合与强化,就摆脱了它作为现实之物的本身的静默无声,进而成为电影镜头与场景的叙事语言。纵观《铁道英雄》全部镜头与场景,直接的人物角色对话镜头(人的叙事)其实并不多,即便是有,他们之间的对话也是简单的。但就是在这些弱对话、静默甚至是零话语的绝大多数镜头与场景中,我们一方面能够感受到各种“物”在其中说了话,另一方面更是不时地被电影中出现的“物”引起的危机、杀机所牵引、触动。导演杨枫认为:“与经典老片不同,《铁道英雄》直面残酷战争,并且表现出在此背景下的每一位战士的英勇壮举。”应该看到,在人物角色的话语叙事受限的情况下,杨枫合宜地强化了《铁道英雄》中物的叙事,以求让“物”的叙事既展现战争的残酷,又表现铁道队的英勇。为此目的,杨枫在《铁道英雄》中不仅擅长营造、运用这种“物”的叙事,还将其作为整部电影方方面面的背景。表1是对电影中铺垫几大人物角色(群体)交集、冲突背景的“物”叙事的横、纵双轴组合方式及其作用的归纳与整理。

表1

首先,铁道队与日本临城宪兵队主要战斗场景的“物叙事”(雪、火车、铁钩、绳索、铁锹等)。作为以抗日战争时期临城(枣庄)“铁道游击队”为叙事原型的电影,《铁道英雄》主要的战斗场景即是发生在津浦铁路线临城段的火车上。同时,由于《铁道英雄》叙事的时间主要是入冬到春节前,漫天飘落的雪花也是所有场景中必须凸显与强化的内景。因而,在“火车”这一主要的战斗场景中,电影的“物”叙事基本上由雪、火车、铁钩、绳索、铁锹等构成。即在大雪纷飞的夜里,铁道队一行人用带钩的绳索,爬上日本人疾行的火车上,用铁锹用力敲断车厢门锁,或拿走日本人运往前线战场的物资(粮食、枪械、药品等),或进行暗杀战斗,以及最终的同归于尽等。在这个过程中,为了保证不惊动日本人致使任务出现问题或失败,铁道队基本上是不说话的。这种无声的主要战斗场景中,雪、火车、铁钩、绳索、铁锹等构成“物”,就构成了银幕与观众心中不同物共时性的横组合层面上的电影叙事。丁亚平认为《铁道英雄》中以“火车”为主的战斗场景,其实创造了一种“火车”(作为物)的情感地理想象与叙事。

其次,铁道队日常工作的“物”叙事(车间、火车头、铁锤、电焊、图纸、螺母等)。电影中,由于铁道队的成员基本上都是临城火车站的火车修理工,他们平时工作的地方就直接在日本宪兵队监控的范围内,即在临城日本宪兵队驻地的一个具体的修理车间里。在平时的上班时间,虽然日本宪兵不直接在车间里把守(守在门口),但为了不引起日本人注意,铁道队队员只要一来到修理车间中,一般是各自低头干活的。因而,在表现这个日本驻地中铁道队活动范围及背景空间层面上,电影采取的是不同物共时性的横组合。在电影中,这种横组合的物叙事就是我们看到的每当出现修理车间之时,铁道队员有些人在用铁锤打造火车零件,有些人在用电焊给火车站焊接零部件,有些人在对着图纸研究螺母。虽然铁道队员很少说话,但由车间、火车头、铁锤、电焊、图纸、螺母等构成的“物”之叙事,也呈现了铁道队日常工作的面貌及铺垫电影叙事的主题背景。

再次,火车站搬运工工作的“物”叙事(车厢、站台、木板、仓库、箱子、货物、鞭子、纸条等)。在电影中,虽然在每次主要战斗的前后都多次出现搬运工装货或卸货的镜头,但整体上临城火车站搬运工的日常工作却是更加机械甚至是没有话语表达性的。因而,搬运工每次出现的物的横组合场景是:他们将木板搭在火车车厢与站台上,低头弯腰来回装卸货物。如果搬得慢或不小心弄翻了货物,还被看管的日本宪兵鞭打。从劳工的角度上看,负责装货或卸货的他们是没有说话的权利与必要的。但从铁道队斗争的角度上看,混在搬运工中负责交接、传递情报的铁道队员,其实是已经说话了。因为写有情报的“纸条”作为一个物,也混在这些无声的物中,被送到了铁道队手上。

最后,日本宪兵队驻地的“物”叙事[大雪、车站、火车、围墙、排成队的人群(传递纸条)、枪等]。日本宪兵队驻地是《铁道英雄》绝大部分事件的“酝酿”与结果展现之地。可以说只要是铁道队与日本宪兵队在铁路线上的交锋(战斗),列车的经过时间、货物的车厢号等情报是从这里收到(日本人)与传出去(铁道队收到)的。每次铁路线上的交锋(战斗)结束之后,日本人也是将所有的车站搬运工、修理工等集中起来,排查与惩戒。这个时候,在大雪纷飞的驻地中,拿枪列队的日本宪兵,排成队的人群(搬运工、修理工),一同见证日本兵处决抓到的人。说话的是日本人,搬运工与铁道队是不说话的。但大雪、车站、火车、围墙、排成队的人群(传递纸条)、枪等已通过镜头的横组合与纵聚合构成的“物”叙事,既共时又历时地展现敌我双方的复杂情感与内心世界。

如果从人物角色的话语表达来看,《铁道英雄》的很多场景是静默,甚至可以说是无直接人物话语的。但就是在这些静默、零话语的镜头中,无声的雪、火车、铁路、驻地及人等经过横组合或纵聚合之后就构成了电影本身和观众都能够理解的“物”叙事。在电影叙事的层面上,这种说了话的“物”就是《铁道英雄》“物”的叙事与特色。J.M.彼得斯在《图像符号与电影语言》一书中认为无论是一个或多个的“物”,只要进入了电影镜头(成为图像、影像)中就会“产生一个命题,一个说明,一个断言,也就是说,将一个物体与其所要说的内容联系了起来”。就《铁道英雄》而言,这种横组合、纵聚合的“物”的叙事就铺垫了电影中铁道队与日本临城宪兵队战斗、铁道队日常生活、火车站搬运工生活及日本宪兵队驻地等相互交织的主题与背景。

二、情节驱动力、人物冲突的“物”叙事

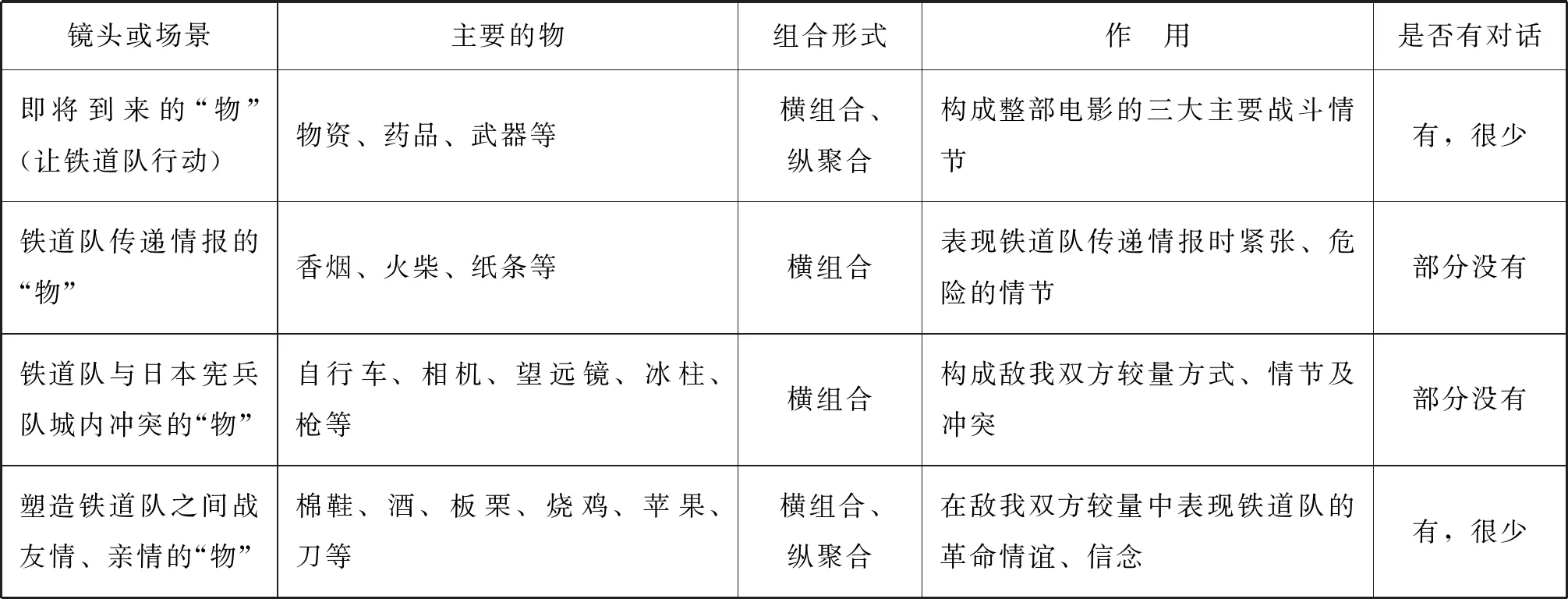

从电影的整个背景、几个冲突人物(群体)上看,《铁道英雄》中人物角色的对话、独白其实并不多,很多时候只是人物角色在移动、物体在变,但电影本身紧张、惊险的情节、剧情却在推进和发展。在此,这种不需要说话的“人”与本来就无声的“物”就构成了整部电影的“物”叙事结构编排。可以说正是这种经过编排的横组合、纵聚合的“物”叙事,作为一种电影本身的力量,在推动《铁道英雄》的人物(群体)冲突与情节发展。很显然,在电影中,物无论是作为符号还是现实的物本身,它在与人的交集(镜头或场景中的横组合、纵聚合编排)中已经是有某种叙事的性质、某个意义建构的力量及某种时空存在、演进的推动力。表2是对构成电影主要情节驱动力、人物冲突的“物”叙事的横、纵双轴组合方式及其在电影中起到作用的归纳与整理。

表2

首先,交代铁道队行动即将到来的“物”及其叙事(要运往前线战场的物资、药品、武器等)。就整部电影而言,《铁道英雄》其实可以切分为三部分,即电影开始部分讲述的铁道队爬火车抢日本人运往前线的物资、中间部分为山里的部队截日本运往前线的药品(阿莫西林等)及最后高潮部分炸掉日本人运往前线的重型大炮。在这三部分当中,物资、药品、武器不仅都是即将来到铁道队活动区域(山东临城,现在为枣庄)的“物”,还构成了整部电影情节发展、衔接的驱动力。电影中,铁道队与日本宪兵正是围绕这些即将到来的“物”展开情报与反情报、突袭与防御、真与假、生与死的较量。可以说正是这些经过横组合与纵聚合的即将到来的物,预示着电影的三大部分及整部电影本身叙事的开始、方式。

其次,传递情报的“物”及其叙事(香烟、火柴、纸条等)。在电影中,铁道队需要的列车过站的具体时间、班次等情报都是在日本宪兵队临城驻地里传出的。这个时候,在收到命令、执行命令的日本人(上级的命令即情报)与需要情报的铁道队之间,就需要一个中间人与传递情报的物。电影中,范伟饰演的火车站老人“老王”就是这个中间人,但由于每次行动前日本人都禁止知道消息的人外出,活动区域仅为日本宪兵队驻地的老王,他在日本宪兵的把守之下是不能直接给铁道队的人口述情报的。为了解决这个问题,老王在得知情报后,就把情报写在一张小纸条上,再装到一根香烟里。他在与铁道队借火点烟过程中(这个时候老王一般只说一个“火”字),巧妙地把情报交到对方的手中。如铁道队为山里部队截医疗药品的情报,是老王与铁道队内专门负责情报的林栋(俞灏明饰演)在点烟过程中交接的。搬运工队伍中有内奸的情报,是老王与“老洪”(张涵予饰演)本人的点烟过程中交接的。在电影中,每次传递情报的“物”叙事都呈现为不同物共时性的横组合层面上的细节特写,导演正是用了这些特写的细节“不显山不露水地去拉满情节张力,营造了压抑冷峻、处处暗藏杀机的氛围”。

再次,反映铁道队与日本宪兵队冲突的“物”及其叙事(自行车、相机、望远镜、冰柱、枪等)。铁道队与日本宪兵队的冲突除了表现在临城外的主要战斗场景中,还表现在临城内日本的驻地、铁道队员的居所等双方的较量中。在藤原为主的日本方面,电影主要以自行车、望远镜、刀、枪等不同物共时性的横组合编排为主,建构了藤原、岩井、谷本等日本方负责人拿着望远镜观察驻地内老王、搬运队、铁道队等人员的一举一动,日本宪兵队骑着自行车去暗杀帮助过铁道队逃生的百姓,以及他们在驻地内残忍处决抓到的搬运队人员等场景。这些或是暗中行动,或是血腥暴力的场景,基本是全部依赖“物”的叙事体现出来,人物是很少说话或基本静默的。在铁道队方面,电影主要以酒、花生、香烟、冰柱等不同物共时性的横组合编排为主,建构了他们对日本方面的应对与反击。如为了赢得临城火车站站长谷本的信任,老王经常给他送白酒、烧鸡、花生等物。在电影高潮部分之前,怀疑老王的藤原与老王在他房间的冲突中,藤原拿出烟要给老王抽,老王从口袋里抓出一把花生。藤原一方面是自己用打火机点烟,不给凑过来的老王点烟;另一方面是不接老王递过来的花生,让老王非常尴尬。在藤原走后,老王自己掏出火柴点烟,因为紧张、手抖,划了好几次火柴都划不着。这些共时性的物表现了二人非常冷峻的冲突过程。再者是,老洪在知道搬运工队伍中有内奸,他在大雪纷飞的大街上用反跟踪的方式找出内奸后,直接用路边结冰的冰柱不动声色地解决了内奸。这些具体以不同物共时性的横组合编排为主导的叙事,共同建构了敌我双方在临城内无声的较量与冲突。

最后,塑造铁道队之间战友情、亲情的“物”及其叙事(棉鞋、酒、板栗、烧鸡、苹果、刀等)。铁道队作为一个有传奇色彩的革命队伍,他们不仅每个人都有自己的个性,彼此还有深厚的战友情、亲情。电影对他们的个性及相互之间的情感,也经常用不同物共时性的横组合或同一物历时性的纵聚合来指涉与说明。如铁道队队员的亓鲁就随身带着一个自己打造的像刀一样的长条铁钉。在电影中,这一个既可用于杀日本人,又能表现他性格的“物”,就以横组合与纵聚合相结合的形式出现了多次。铁道队队长老洪也一样,随身带着一个自己打造的能够转动的火车车轮,也以横组合与纵聚合相结合的形式出现了多次。对他而言,这是一个能够辟邪、保平安的物,但也反映了他作为队长的战斗决心和为保留队伍有生力量的考虑(在最后的战斗之前,他把车轮送给了护士小妍)。其实,在革命年代,铁道队每个人都可以独当一面,但往往又是不分彼此的,这就是他们队伍中的个人能力与战友之情。在电影最后(铁道队队员基本牺牲后),在无声的铁道队工作车间内,老王拿着酒来找老洪,亓顺(枪械高手)在教另一队员用枪,其他队员也在忙自己的事。每个都展现自己的能力和个性,虽然镜头没有一句话,但通过不同物共时性的横组合我们能感觉到他们之间的信任和情谊。

除了铁道队之间的战友之情,《铁道英雄》还以糖炒栗子、烧鸡、苹果、小刀等物塑造了革命年代老王与孤儿小石头(姜寒饰演,剧中身份为列车服务员)两人特殊的“父子之情”(准确地说应该是父子之情与革命战友情的结合)。电影中,作为火车站老人的老王(表面上是汉奸,实际上是卧底)一直想认安子做儿子,所以经常送给安子糖炒栗子、烧鸡、苹果(谷本站长送给他的)、小刀等。安子虽然接受老王送给的物(安子觉得苹果和小刀是稀罕物),但一直没有认老王这个爹。但在电影最后战斗场景中,安子看到老王被日本人绑着,就萌生了反抗的决心,不仅认同了老王这个没有血缘关系的爹,还毅然用老王送给他的小刀击杀日本宪兵队长,并最终与日本宪兵队长同归于尽。显然,在他们之间,糖炒栗子、烧鸡、苹果、小刀等通过横组合与纵聚合相结合的物叙事建构了彼此本质性的关系确认与情感提升。

总而言之,在《铁道英雄》大大小小静默、无声的镜头和场景中,我们看到了即将到来的“物”、传递情报的“物”、反映铁道队与日本宪兵队冲突的“物”及塑造铁道队之间战友情和亲情的“物”,如何通过横组合或纵聚合的编排一次次构成电影的情节,以推动电影故事的发展。这些不会说话、静默的物,显然构成了电影中人物角色弱对话、静默甚至是零话语的另一种话语叙事。在电影中,这种横组合或纵聚合层面上的物叙事是情节与人物冲突的驱动力,更是它们的表现形式,构成了电影的结构本身。

三、主题揭示、意义象征的“物”叙事

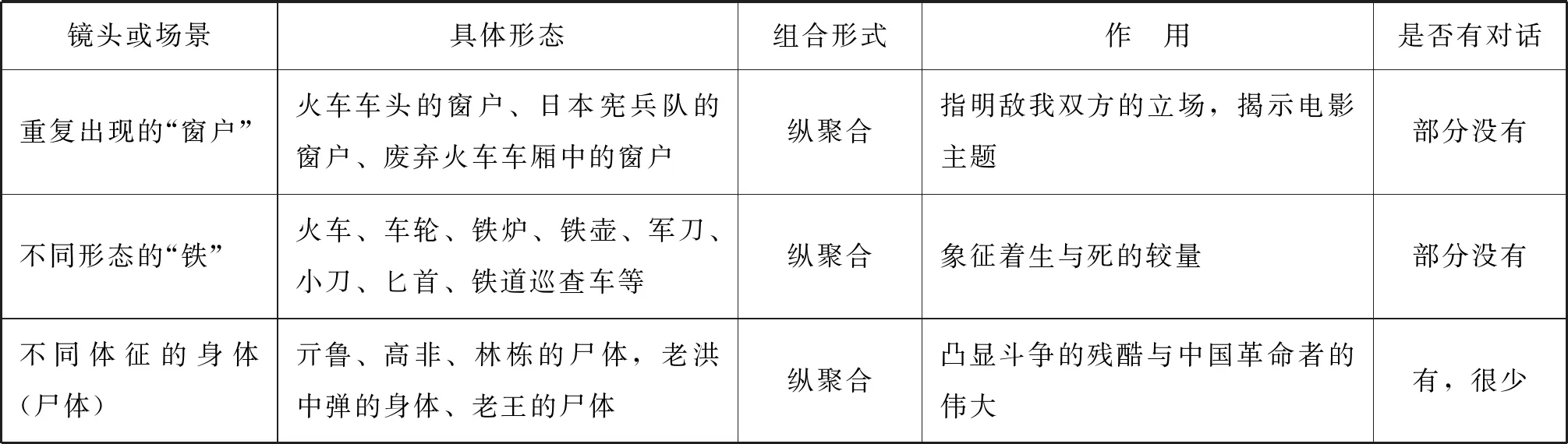

身处物的世界中,我们显然能够感觉到在周围世界的物具有“赋予意义、表现权力关系、建构自我人格”的指示作用。在《铁道英雄》中,不同的镜头或场景中的“物”的横组合或纵聚合编排方式不仅是不同的,还产生与形成了不同的作用与意义。我们看到,《铁道英雄》的主题与象征意义主要以窗户、铁、自体(人)这三种物的重复、多样式出现来建构(同一物历时性的纵聚合)。其实,从对窗户、铁、自体(人)这三个物的构成想象当中(直观而言,三者构成了一个牢笼),我们能够想象到抗日战争时期,中国是处于日本的侵略与殖民统治之中的,窗户、铁、自体(人)从本质上看一方面表现了这种侵略与殖民的历史状态,另一方面也象征了中国人民的反抗侵略与打破殖民统治的决心。表3是对电影有揭示主题、表现象征意义的“物”叙事的纵聚合方式及其起到作用的归纳与整理。

表3

第一,重复出现的窗户指明敌我双方的立场,揭示电影主题。在《铁道英雄》中,窗户是经常出现的一个物。这个以纵聚合方式重复出现在火车车头的窗户、出现在日本宪兵驻地的窗户及出现在废弃火车车厢中的窗户,不仅指明了电影中敌我双方的立场,还不断地揭示与强化电影的主题。如就火车车头的窗户这一个物来说,表现的是刚刚在列车上暗杀完日本人或执行完任务的老洪站在窗前时,电影所要表达的就是老洪捍卫中国领土、反击日本侵略的决心与对未来的思考。而如果是来勘查案发现场的藤原站在这个窗前时,电影呈现的就是日本侵略者的阴险、凶狠面目。日本宪兵队的窗户,一方面展现的是藤原对驻地内的搬运工、铁道队特别是老王的监视与戏弄,另一方面也表现了老王等人为了新中国的解放不怕牺牲的决心。如在驻地门口送出最终情报并亲手炸死汉奸的老王,一进到驻地中,就对着驻地的窗户回了一个挑衅性的礼。废弃火车车厢中的窗户场景,是杨皓宇饰演的教导员为在截医用药品任务中牺牲的铁道队员亓鲁、高非、林栋补上入党仪式的地方。当他在车厢窗户上用手指画出镰刀、锤子图案的党旗之时(车厢室外温度低,室内温度高,窗户有蒸汽),现场一起宣誓的铁道队员,就构成了整部电影主题的最有力揭示。

第二,不同形态的“铁”象征着生与死的较量。就像《铁道英雄》名字中有“铁”字一样,不同形态的“铁”作为“物”在电影中是以纵聚合的方式被不断地使用的。并且,它的每一次出现都构成敌我双方的生与死较量,并发挥着重要的作用。如电影中经常出现的疾行的火车、转动的火车车轮就是“铁”的最主要形态。这一形态既象征着日本对中国的侵略,又象征着觉醒的中国人钢铁般的意志与汇聚成的前进力量。铁道队与藤原等日本人的生死较量就发生在作为“铁”另一形态的钢铁火车上,电影每次出现作为主要战斗场景的钢铁火车之时,都展现着一些人在火车上死去,一些人在火车上活下来(胜利)。取暖的铁炉、烧开水的铁壶是电影中“铁”的另一种形态,它出现在所有人的聚集场合中(因为下雪,天气冷)。烧红的铁炉、冒着蒸汽的铁壶,是阴谋与战斗的生死象征。刀(日本宪兵的军刀、老王珍藏的小刀、藤原的匕首等)也是“铁”的另一个形态。而每次这一多变的刀一出现,就展示着敌我双方的生与死。还有就是在电影最后战斗的开场场景中,“铁”的形态则展现为铁轨、铁道巡查车、武器列车。电影先是由远及近地扫描了卧在铁轨上的铁道队枪械专家亓顺,再以他为基点再次拉远,特写了迎面开来的铁道巡查车与武器列车(铁道巡查车在前,武器列车在后)。在武器列车紧随铁道巡查车呼啸而来的铁轨上,亓顺要是不能每次准确命中铁道巡查车上的人与灯,也就不能完成抢下铁道巡查车,更不可能完成用铁道巡查车停下武器列车的任务。可以说,握着枪的亓顺与铁道巡查车、武器列车这个“铁”的较量中每一次都事关生死。

第三,不同体征的身体(尸体)凸显斗争的残酷与中国革命者的伟大。在革命年代,生与死的斗争、战斗就意味着死亡。死亡是经常发生的事件,它是身体生命体征的另一种体现形式。在电影影像中,说话与不说话的身体其实都是物。他们的区别可能只是说话的身体叫人,不说话的身体叫尸体。作为一部凸显“物”的叙事的电影,《铁道英雄》就多次以纵聚合的形式使用不同体征的身体(尸体)来表现铁道队敢于斗争、不怕牺牲的英勇气节。如在截医用药品战斗中牺牲的铁道队员亓鲁、高非、林栋,虽然他们在雪地里冻成冰块的尸体被日本宪兵收集起来并示众,但他们的尸体凸显了他们毅然无悔的反抗之举。认了老王做爹的年轻列车员安子,他虽然在最后的战斗中与日本宪兵队长同归于尽,但电影对他慢慢结冰的身体(尸体)的扫描与特写,展现了他是一个敢于斗争的年轻革命者形象。在电影高潮的部分中(铁道队老洪与老王都中弹),中弹的老王吸了一口老洪点的烟就死去了,将要死的老洪拿过老王(已经成为尸体)嘴上的烟吸了一口,然后点燃了绑在身上的炸弹,用他的身体(也包括老王的尸体)完成了炸毁装着重型武器列车的任务。电影对老洪与老王将死或已死的身体的特写,一方面凸显斗争的残酷,另一方面也彰显铁道队的英勇。

综上所述,在不同物的横组合之外,《铁道英雄》整体上还通过对窗户、铁、自体(人)这三种物纵聚合的组合与运用,为整部电影指明了敌我双方的对立立场、生与死较量、残酷的斗争及中国革命者的伟大的主题。应该看到,这种渗透、融合到电影整体情节、剧情的纵聚合形式的“物”叙事,在《铁道英雄》中发挥了重要的主题揭示、意义象征作用。

作为主要在夜里或暗中展开情节、剧情的电影,人物角色之间弱对话、静默甚至是零话语的情况,生成了《铁道英雄》非常明显的“物”叙事风格。出于影片的需要,在电影中无声的雪、火车、铁路、驻地及人(人的身体或尸体)等“物”之图像的组合方式主要分为横组合与纵聚合。横组合主要通过时间线上不同物的共时性组合,铺垫了电影的叙事背景和建构了人物冲突与情节发展的动力;纵聚合则是在空间意义上对窗户、铁、自体(人)这三种“物”的历时性重复与组合,起到了电影整体的主题揭示、意义象征作用。很显然,作为弱对话、静默甚至是零话语的电影,《铁道英雄》凸显的“物”的叙事是成功的。在中国人民解放军建军90周年、新中国成立70周年、中国共产党建党100周年的时间节点上,《铁道英雄》的“物”叙事其实给当下红色电影的创作热潮探索了不错的银幕经验。

显然,除了电影诞生初期的无声电影(默片电影),电影的叙事以人物角色的叙事为主。这种人物角色的话语叙事在当代电影中非常常见,但物的叙事是少见的。应该看到,作为讲述抗日战争时期山东临城(枣庄)“铁道队”抗日主题的电影,《铁道英雄》在人物角色的直接话语表达受到限制之时(少说话或不说话),它凸显为横组合或纵聚合形式(或二者同时用)的“物”叙事其实是更惊险、紧凑甚至可以说是步步危机、杀机般展开了电影的大大小小的背景,推动了人物冲突与情节的发展,更合宜地揭示了电影的主题。于当代电影叙事而言,《铁道英雄》无疑是一次非常巧妙、有益的探索。