理论与实践:中国非遗纪录片研究热点述评(2012—2021)

2022-05-24张雅清

朱 斌 张雅清

(山西师范大学戏剧与影视学院,山西 太原 030000)

中国“非物质文化遗产”这一概念的内涵是丰富而多门类的,仅从戏曲一项而言,其影像化的历程即涵盖了整个中国电影发展史。非物质文化遗产题材纪录片,是以影像阐述非物质文化遗产表现形式、传承体系、指涉实物、记忆空间及其文化意蕴的作品。该类题材的创作起点,最早可以追溯到中国第一部电影《定军山》的诞生。2004年,《全国人大常委会关于批准〈保护非物质文化遗产公约〉的决定》标志着我国对“非物质文化遗产”这一概念的正式确立。尤其是2012年广电总局出台《关于加快纪录片产业发展的若干意见》之后,以纪录片为主要载体的非遗影像创作应运而生,相关研究也有了更为明晰的理论视野和客体对象,凸显出理论与实践的双向“高峰”现象。对近十年的代表性研究成果进行梳理与盘整,既是对我国非物质文化遗产题材纪录片(以下简称非遗纪录片)历史与现状的客观思考,也能为此后作品的高质量发展带来有益启示。

一、非遗纪录片研究文献趋势的梳理与分析

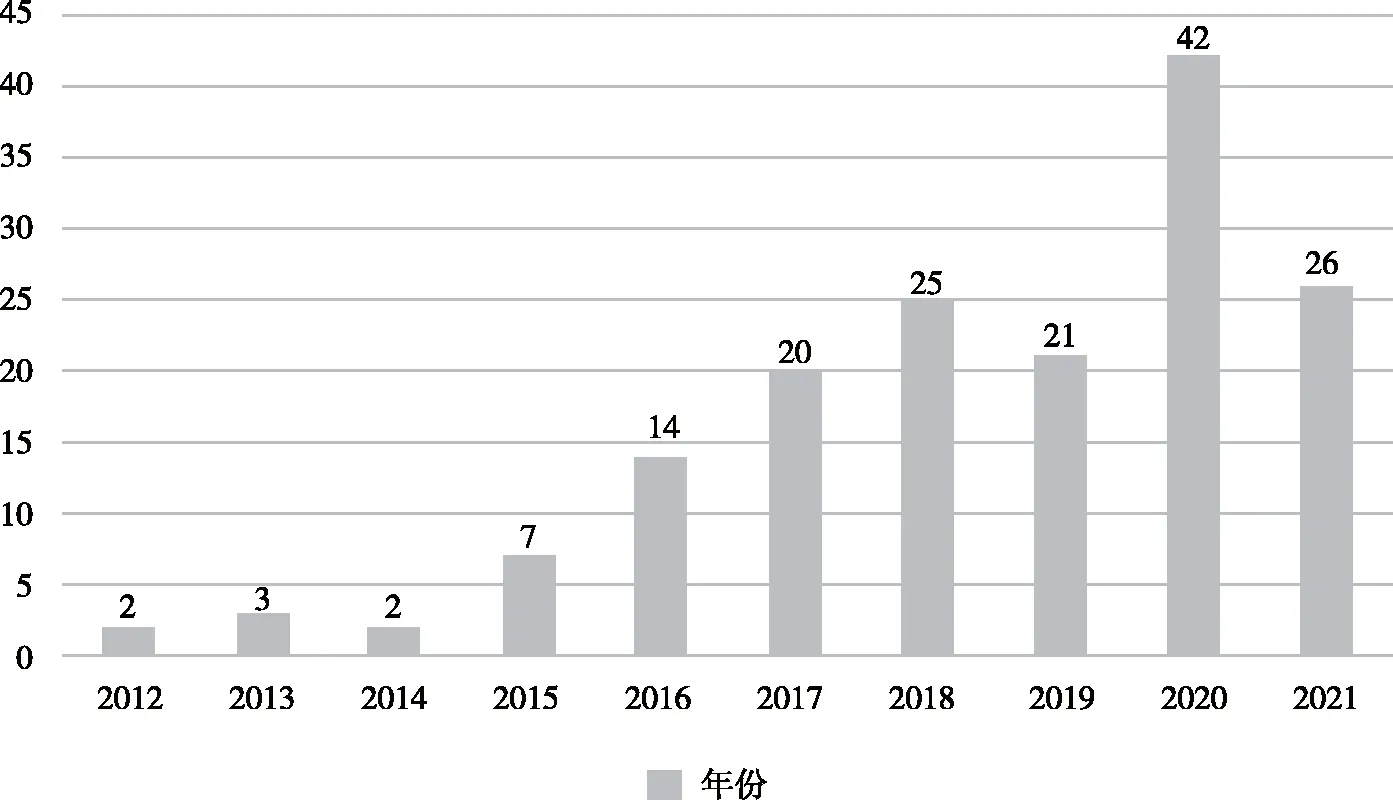

通过分析相关领域的文献发文量与变化趋势,可以更为直观地把握类型研究的阶段性发展。为了解近十年非遗纪录片研究的前沿热点,以CNKI数据库作为文献检索源,高级检索选择类型为“期刊”,以“主题=非遗 纪录片”“语言=中文”“时间=2012年至2021年”为检索条件进行文献搜集,检索时间为2021年12月17日,共获得223篇文献,经过筛选并去除非研究成果类文献后,获得有效研究样本文献共162篇。

通过文献年份分布图可以发现,自2012年以来,我国非遗纪录片的研究逐渐兴起。这一方面缘于在非物质文化遗产申遗之后的“后非遗”时代,我国非遗项目与传承人认定体系逐渐成熟,在各界力量的推动下,人们从精神层面展开尊崇优秀传统文化的复归,纪录片创作也纳入了更多的民间文化话语,运用超越遗产视野的创作视角,展示作为人们交往情感纽带的非遗在生活中“日用而不觉”的特征,此间《留住手艺》《舌尖上的中国》等纪录片的热播让非遗进入了大众视野。另一方面也得益于人类学、民俗学、传播学等学科学者对非遗影像传播在保护过程中重要性的认识,引起了跨学科视野的广泛关注。总的来说,近十年来,非遗纪录片研究基本呈现为逐年递增的态势,且在2020年出现历史研究高峰,证明当下研究依然具有较高的热度。

图1 研究文献年份分布图(2012—2021)

二、非遗纪录片的实践成就及其研究进展

近年来,业界与学界形成了对非遗纪录片双线并行的研究与实践,打造良好学术生态。非遗纪录片在项目实施、影展研讨与数字存储三方面取得了重要的成就。

第一,国家文化部门牵头的非遗影像项目的具体实施。2009年起,由国家社科基金资助、文化部民族民间文艺发展中心规划执行的“中国节日志”项目,包括《中国节日志》(文本)项目、“中国节日影像志”项目与“中国节日文化数据库”三个部分,其中“中国节日影像志”项目作为国内首个系统地进行传统节日拍摄记录的重大研究工作,旨在通过影视技术手段客观反映节日现状,自2010年立项以来,已实现了“塔吉克肖贡巴哈尔节”“马街书会”“怒族仙女节”等172项子课题的立项。该项目的施行是影像在非遗保护工作中比重逐渐增加的关键节点,该项目的施行是影像工作在非遗保护中比重逐渐增加的关键节点,意味着学者需要形成一套关于影像项目的重要性即以实践助推学术发展、更好地了解非遗本体的话语。此外,如山水自然保护中心支持的“乡村之眼”公益影像计划,主持人崔永元发起的“家·春秋大学生口述史影像计划”等为文化记忆的表述带来了来自传承者主位的真实力量。

第二,非遗影像展与民族志纪录片学术展蔚然成风。自2016年起,国务院批复住房和城乡建设部将原有的“文化遗产日”转设为“文化和自然遗产日”,围绕这一节日举办的“文化和自然遗产日非遗影像展”,涵盖了作品征集、学术座谈会和高校学术展映等活动,拓宽了主创团队、拍摄对象与学界的交流渠道。广西民族博物馆于2012年创办的广西民族志影展在2018年增设了“广西非遗单元”之后,2020年影展更名为“广西民族志影展暨非遗影像展”,持续地践行与发挥民族志影像在非遗保护中的功能。中国民族博物馆于2015年发起的中国民族志纪录片学术展,通过开设“非遗影像单元”,旨在探寻文化遗产的存续与传承现场,构建完整、系统的“中华民族影像志收藏体系”。这些影像展映与学术研讨的频繁具形,使非遗纪录片研究得以规模化,是当下非遗传承与保护体系的重要构成部分。

第三,非遗数字记忆平台的搭建与数字人文项目的发展。媒介技术的驱动下数字记忆与非遗的结合成为一种必然,并凸显地域性、档案性与可视化的特征。纪录片是构建非遗数字记忆平台和项目的展示载体,如国家图书馆“中国记忆”项目的《蚕丝织绣》《大漆髹饰》等专题纪录片,四川新闻网传媒集团、四川省非物质文化遗产保护中心主办的“记忆四川”平台设置“视界四川”的板块展播非遗纪录片等。2021年在新冠肺炎疫情防控的情态下,中国演出行业协会与腾讯视频、爱奇艺等平台联合举办“云游非遗·影像展”,在线进行非遗题材纪录片的公益性展播,为“云端”的非遗影像传播提供了助力的手段。

三、非遗纪录片研究的理论进路与热点述评

(一)以文本为基础的本体研究持续深入

近十年来,非遗题材纪录片持续引发热议,很大程度上取决于该类题材致力于唤醒民族文化记忆,在影像中将非遗建构为从山海到城乡、由市井到殿堂,被广大人民群众共同体认的文明象征。作为流动性文化记忆的非遗纪录片,并未在某一种故事讲述模式或艺术表现形式上“故步自封”,因此,相应的研究也形成了与创作的同步。其具体表现为根据不同门类的影像把握非遗纪录片的文本特性,以及以叙事学理论为主导的研究维度不断拓展,基于文本的研究有利于切实地量化非遗纪录片的本体、边界及特色。

1.在题材细分中把握文本特性

孟志军将非遗影视呈现分为复制式、记录式和植入式三类方式,从目的、创作手段、制作主体等方面探讨影像复制与纪录片二者的差异,进而表明把控真实性的边界的重要性。一些研究者侧重于关注中国节日影像志中节日文化与记录方式的多元关系,刘广宇结合人类学“深描”、戏剧观、身体观等理论观念,将节日社会结构与文化属性与记录行为有机结合,论述了节日影像志回归节日本身的理论自觉,凝练出属于节日影像志特有的创作理念和路径。朱靖江以影视人类学为理论基础,通过对夏坊游傩的文本进行研究概述,重点分析“七圣庙”庙会的拍摄价值、拍摄实践与学理反思,强调影像与文本的辩证关系。由此可见,基于影视人类学的影像志的创作理论与方法,彰显了影音文献建构文化价值的重要意义。此外,非遗纪录片也凭借自身独特的话语表达和审美特征,将非遗美学融于视听语言的艺术化呈现。张朝阳、程原运用文化社会学、文化心理学等学科理论,剖析传统工艺纪录片中手艺人的双文化身份类型及其叙事维度,为我国传统工艺纪录片的创作和研究提供新路径。朱星辰以纪录片《京剧》为研究对象,论述了戏曲音乐要素在纪录片中呈现的主要功能。程佩、沈秋莲以《本草中华》第二季为例,通过对其文化价值、审美意蕴与纪实艺术三个维度进行案例分析,从叙事、声画等方面阐释作品在传承中医药非遗文化中的重要作用。可以说,结合具体文本的研究,基本明晰了非遗纪录片的生产机制,归纳、总结出可资借鉴的创作策略,强调了纪录片有效保护与传承非遗文化的重要作用。

2.以叙事主导的文本研究维度不断拓展

陈敏南从叙事理念、叙事结构、叙事方法三层面展开论述,为此类纪录片的叙事策略提供新思路。除此之外,通过对某一经典作品的内容解读,探讨纪录片叙事在非遗传承过程中的优势及不足,具有重要的社会现实意义。贺艳以纪录片《舌尖上的中国》为个案,强调“劳动伦理”与“想象的共同体”范畴下的叙事主旨,并以“叙述者”概念阐明叙事视角与叙事方式,指出相关创作问题。高忠严、关旭耀结合纪录片《寻找手艺》,从记录与传播的两个维度分析纪录片对非遗表演的积极影响,以及纪录片可能存在的对非遗传承的负面影响进行讨论。应当说,叙事学理论作为影像文本研究的“正统”路径,尚有许多命题可以作为非遗纪录片的观照视角,如与文本关联度较高的生态叙事、国家叙事、跨媒介叙事等。

(二)多学科观照的研究视野

立足当下语境,人文社科领域以“新文科”为发轫力量,从宏观和微观角度为非遗学科制度的变革带来了机会。人类学、民俗学、传播学等视角观照下的非遗纪录片,根本方法是运用所跨学科的知识体系阐释“传承”的影像再现机制,凸显广度与深度,获得更趋整体性的学理认识和科学化的实践路径。

1.面向田野:人类学、民俗学视角占据先天优势

人类学纪录片的主要拍摄对象为特定族群及其文化事项,尤其聚焦于族群内部的传统技艺、民俗仪式等,与非物质文化遗产具有天然的、高度的关联。人类学的研究范式为非遗纪录片创作提供了一定的理论依据。何晓兵以纪录片《桑洼》为切入点,分析该片在非物质文化遗产保护工作中的档案价值和艺术价值,进而指涉人类学纪录片与非遗关系的整体性认知。李文英基于人类学理论视角,通过田野调查与非遗纪录影像的纪实活动,充分展现了商城毛布底鞋传承人生活状况以及毛布底鞋的制作工艺和活态流变,并指出面临的生存困境,探寻发展出路。

民俗学作为非遗的学科母体,具有自上而下的话语权。宋颖以民俗纪录片《中国年俗》为例,通过对童年、故乡和春节“三重想象”的构建,在时间、空间、主题上提出中国人的幸福观和心理结构,讨论大众传媒对于民俗事象的影像表现及其意义。赵鑫、赵盼超通过剖析纪录片《中国春节:全球最大的盛会》和《我在中国过大年》,具体探讨“他者”视域下中国民俗文化的呈现技巧以及中国民俗题材纪录片的创新发展。冯加香、卢其亮从民俗制作者、被摄主体和受众三方面对民俗与纪录片的复杂关系进行分析,指明镜头下的民俗事象是想象的民俗,是真实民俗,不是伪民俗。一方面,民俗纪录片作为非遗纪录片的重要题材,立足学科的把握是一种“对症下药”的研究思路;另一方面,考察非遗纪录片中呈现的民俗事象,凸显民俗文化在地性的形态,能够充分调动其连接影像与现实生活的有机意义。

2.知行互映:传播学视角契合非遗保护的现实语境

媒介的传播扩展了人们与曾是“世界角落”的事件和现象的联系,成为现代社会中文化实践的具体交流手段。一些学者立足传播学视角,探讨融媒体语境下非遗纪录片的传播特征与发展趋势。李鹏飞以“文化空间”以及“第三空间”为理论依据,围绕非遗纪录片的媒介传播与文化传承,分析新媒体语境下非遗文化空间的再造以及非遗媒介化生存的拓展之道。朱斌与胡凡刚指出,在影像赋权的语境下,交与式的拍摄方式使文化持有者成为持机主体,应努力挖掘在大众视野下“不具备”传播价值、但实则为当地文化系统中日常元素的民俗素材。徐爱华、戴辰围绕传播力概念及应用模型,对非遗”电视纪录片传播力模型进行实证分析,并提出其提升传播力的应对策略。张之琨、彭勃基于融媒体语境,探讨非遗纪录片的创作问题和传播境遇,并展望未来发展前景的突围策略。郑满宁以纪录片《舌尖上的中国》为例,从选题、视角、结构、语言、技术等层面分析了纪录片兼顾国内外不同受众收视习惯的多个因素,探索搭建更趋于垂直细分的传播格局。

(三)本土视野的研究范式建构

非遗纪录片以“故事欲”与“生活流”的叙述,在影像建构的审美图景中,将人们交往记忆中的思想情感与文化身份紧密契合。在传承和弘扬中华传统文化与中华美学精神的文艺创作号召下,一些学者从国家形象、文化阐释等层面探讨非遗纪录片的文化认同与精神向度,为非遗纪录片构建本土研究范式体系的建构做出了有益尝试。

1.从国家形象维度塑造文化认同

国家形象是民族文化精神的外化体现,须从多方面进行传播建构,纪录片作为中国影视对外传播的理想载体,以影像叙事的方式凝聚文化认同、塑造中国形象,在提高国家综合国力等方面具有独特的文化价值。非遗纪录片尤为建立一种在日常生活与文化基础上的国家在场感,其生产的内容本身就构成了承载与传达国家意识形态的一部分,因此不但客观地反映了国家的文化事象,也以“超时间性”提供给了人们得以反思与走向更“美好”生活的可能。张兵娟、杨曦通过梳理瓷文化纪录片的发展概况,从跨文化视角把握此类作品中的文化记忆与中国故事,分析其对国家形象的塑造,进而思考瓷文化纪录片的当代价值。牛光夏、毛蕾、皮永伶通过对比纪录片中“古老中国”到“现代中国”的形象嬗变研究,提出非遗纪录片的两大价值观念,文化自觉意识下的历史认知与文化认同视野下的现实关怀,具有历时性和共时性的双重观照意义。王玉、乔武涛以《本草中国》为个案,探讨了纪录片对国家形象建构与传播的可能性与实现途径。位迎苏、万莹、曲艺通过析解纪录片《布衣中国》的哲学思想、价值取向、民族服饰、叙事手法等,以此探究纪录片建构国家形象的策略。这类个案研究通过文本的细读解析典型作品的创作手法,为同类或其他类型纪录片构建国家形象的实践路径提供了有益启示。

2.从文化阐释维度凸显传承精神

随着我国迈向文化强国的进程加快,非遗纪录片建构起弘扬传统传统文化的影像阵地,实现了主流表达的题材集聚效应。从文化阐释的视角出发,丁艳华在新媒介语境下,强调虚拟影像在国产非遗纪录片中的特有功能及美学价值,以期为传承与传播非遗文化创造新型的影像艺术方式。张飞越、靳璨通过梳理微纪录片的概念及创作属性,从叙事手法、切入视角和受众心理三方面探索其传播优势,并归纳微纪录片在非遗文化传承中的必要性和有效途径。刘亚玉针对纪录片《传承》的创作策略,讲述工匠精神的终极目标、文化内涵与人文关怀,探寻非遗文化影像传播的新路径。姚麟从叙事表达、技术运用、视听语言、符号意义四个维度剖析纪录片《本草中华》,探讨了传统中医药文化的视觉影像传播特色。可以预见的是,影像转化传统文化话语的表达机制将是未来中国非遗纪录片研究的重要领域之一,讨论与反思纪录片如何激发文化认同等相关问题,也尤为贴合当下研究的本土视野。

结 语

总体而言,近十年中国非遗纪录片研究热点呈现为理论纵深化、学科交叉化与范式本土化的特点,研究成果较为丰富,彰显出学界紧贴时代语境与行业脉搏的眼光。基于现有研究,我们还可以秉持“回头看”与“向前看”的思路深耕这一广袤的领域。作为概念的“非物质文化遗产”虽在21世纪方为确立,但非遗涵盖的民俗节日、民间体育、传统技艺等,早在中华人民共和国成立初期就已经作为纪录影像的拍摄对象而显现。如中央新闻纪录电影制片厂摄制的《民间体育表演》(1954)、《含苞待放》(1957)、泥人张(1959),中国科学院哲学社科学部民族研究所主导拍摄的《黎族》(1957)、《佤族》(1957)、独龙族(1960)等少数民族社会历史科学纪录片均从属非遗纪录片的序列。当下的非遗纪录片研究尚缺乏一种历史纵深感,即没有认识到非遗在纪录片发展史的不同阶段需要发挥的重要功能,倘若深度剖析与对照这一题材的历史演进关系,或许也能够更好地逼近中国电影史本身。此外,在数字人文理论盛行与媒体技术迅猛迭代的当下,作为文化记忆的非遗如何在数字影像媒介中实现转化与认同?中华传统美学与西方物质研究的理论结合下,非遗纪录片又能否从“物”与“技”的视角为我们带来新的生活哲思?这些都有待学界进一步的关注与解答。