中国生物农药的概述与展望

2022-05-23谭海军

谭海军

(苏州艾科尔化工科技有限公司,江苏昆山 215300)

作为一种重要的生产资料,农药在控制有害生物为害和促进农作物增产等方面发挥着重要作用。然而,大量农药(特别是“高风险”的化学农药)的长期施用,不仅带来了严重的环境污染问题,还影响到农产品的质量安全和生物的多样性,影响到人类社会的可持续发展。农药的减量增效及生物农药替代的行动势在必行。欧盟委员会拟在2030年前将化学农药和“高风险”农药的使用量减半,以阻止传粉昆虫数量的减少,从而维持生物多样性。中国早在2015年就启动了“到2020年实现农药使用量零增长行动方案”,并在2017年提前完成该目标。在国家方针政策的支持和鼓励下,一大批高效、低毒、低残留的低风险农药也得以快速上市、应用和推广,生物农药也逐渐崛起并愈发受到重视。本文对生物农药的定义和范畴进行探讨,对中国登记(过)的和具有商业化开发潜力的生物农药品种按类别从特点和作用机制和特点等进行总结,并对生物农药在中国的发展进行展望,以期促进该类农药的研发、应用和推广。

1 生物农药的定义和范畴

生物农药(biological pesticides或biopesticides)是相对化学农药而言的,在农药登记管理中享有资料减免、流程缩减和优先审批等利好政策,是现代农业和农药产业发展的优先方向。中国暂未制定有关生物农药的明确定义标准,但在2017年农业农村部公告第2569号《农药登记资料要求》[1]中对化学农药外的生物化学农药、植物源农药和微生物农药分别进行了定义。其中,微生物农药(microbial pesticides)是指以细菌、真菌、病毒和原生动物或基因修饰的微生物等活体为有效成分的农药,植物源农药(botanical pesticides)是指有效成分直接来源于植物体的农药。而生物化学农药(biochemical pesticides)则是指同时满足下列2个条件的农药:⑴ 对防治对象没有直接毒性,而只有调节生长、干扰交配或引诱等特殊作用;⑵ 天然化合物,如果是人工合成的,其结构应与天然化合物相同(允许异构体比例的差异)。该定义将人工合成的化合物结构与天然化合物结构的一致性由“必须”修改为“应(当)”,给生物化学农药的判定提供了“个案考虑”的空间。与天然昆虫保幼激素JH III的结构高度类似、功能完全一致的S-烯虫酯也因此被重新认定为生物化学农药。

在实际登记管理中,参考 FAO/WHO、美国和欧盟等国际组织和国家地区的相关规范标准,转基因生物(plant incorporated protectants或 transgenic plants)和天敌生物(enemy organisms)等也被视作生物农药,相关产品的登记资料、流程和费用享有减免或优惠的政策。通过基因修饰的微生物一般被列为微生物农药进行管理,通过基因修饰的农作物则由农业农村部科技教育司归口管理。根据农业农村部在2020年对十三届全国人大三次会议第4948号建议的答复[2],中国已批准了转基因抗虫棉、抗病番木瓜、抗虫水稻、转植酸酶玉米、抗虫耐除草剂玉米、耐除草剂大豆、耐除草剂玉米等的生产应用安全证书,其中涉及的基因[3]主要有转植酸酶基因(phy)、转苏云金芽孢杆菌杀虫晶体蛋白基因(Bt,包括cry1A、cry1Ac、cry1Ab/cry1Ac等),转豇豆胰蛋白酶抑制剂基因(CpTI),以及双价转基因Bt/CpTI等。然而,目前国内商业化种植的仅有转基因抗虫棉和抗病番木瓜,进口的转基因农作物也不允许在国内种植。在2008年实施的《农药登记管理术语标准》行业标准[4]中,由微生物发酵产生的具有农药功能的次生代谢物,即农用抗生素(agricultural antibiotics),也被列入生物农药的范畴。虽然农业农村部在 2020年的《我国生物农药登记有效成分清单》征求意见稿[5]中并未将转基因生物、天敌生物和农用抗生素列入管理的范畴,本文还是从广义的角度将其作为生物农药进行介绍。

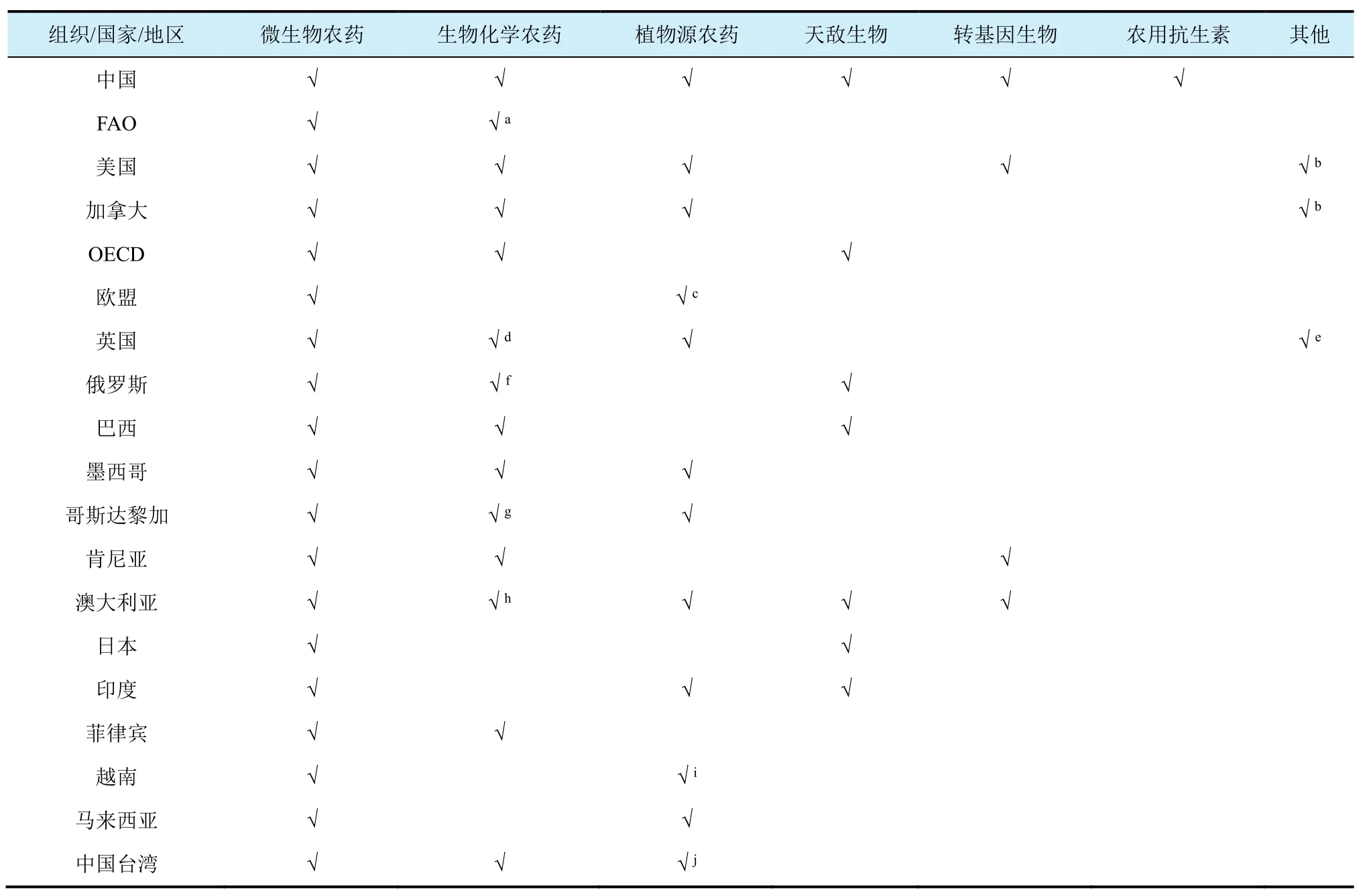

国际上各组织、国家或地区对生物农药定义的范畴不同,其比较见表 1。可以发现,微生物农药都无一例外地被认定为生物农药,生物化学农药、植物源农药、天敌生物、转基因生物和农用抗生素被部分地认定为生物农药。以天然矿物原料为主要成分的矿物源农药(mineral-based pesticides)的风险较低,在美国等国也作为生物农药进行管理,越南等国还认定动物源农药(animal-based pesticides)为生物农药,氨基酸、酶和新农药替代品也在部分国家被纳入生物农药进行管理。而在中国登记(过)的矿物油(petroleum oil,含柴油和机油等)、石蜡油(paraffinic oil)、微晶蜡(micro-crystal wax)、硅藻土(silicon dioxide)、硫磺(sulfur)、石硫合剂(lime sulfur)、腐殖酸(humic acid)和黄腐酸(fulvic acid)等矿物源农药,以及斑蝥素(cantharidin)等动物源农药暂未被列入生物农药的范畴。

表1 不同国际组织、国家和地区的生物农药的范畴 *

除中国生物农药定义严格界定的农药品种外,由农用抗生素合成的依维菌素、甲维盐、乐贝霉素、和双丙环虫酯,由天然松香与烧碱或纯碱熬制而成松脂酸钠,植物提取物酯化而成的藻酸丙二醇酯和岩藻糖酯,以及芸苔素内酯丙酰化的产物丙酰芸苔素内酯等都是以生物源活性物质为原料合成并与其功效一致的低风险农药,而植物生长调节剂乙烯利可在释放植物内源性激素的同时不会对环境造成不利影响。考虑到这些品种与其生物源原料或释放物质在化学结构和作用功效方面的一致性,以及对环境生态的低风险性,本文也将其归入生物农药进行介绍。显然,乙蒜素(ethylicin)等仿生合成但与自然来源物存在较大差异的品种就不属于生物农药的范畴。

虽然生物农药与生物刺激素存在一定的联系,还有品类品种重叠,但又有区别。生物刺激素的作用靶标为植物,强调天然原料(活性物质和微生物)基础以及与营养成分无关的、低剂量对植物自然生理进程直接的刺激作用,从而加强或有益于植物的生理机能、营养吸收、生长调节、非生物胁迫抵抗以及作物品质改善等[6]。生物农药则更强调其自然来源或与之相似的低风险属性,通过对靶标生物直接或间接的致死或半致死作用来控制有害生物种群数量、降低对作物的不利影响,或通过作用于植物而调节其生长发育,以达到提质增产的目的。在中国登记的微生物类农药和多糖类等生物农药也属于生物刺激素。

2 生物农药的品种及分类

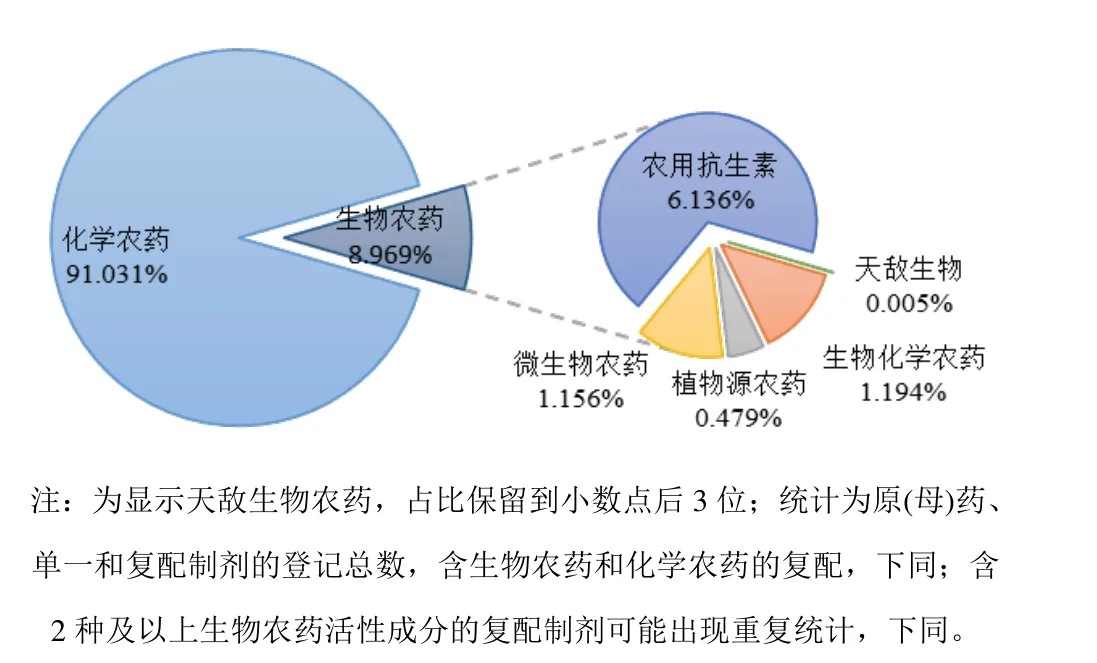

作为生物农药研究和应用最重要的国家之一,中国已有百余种生物农药得以登记和商业化开发。据笔者不完全统计,截至2021年7月1日,在农业农村部农药检定所登记[7]的生物农药(有效期内含生物农药组分的原药和制剂)数量约4 700个左右,约为农药总登记数的1/10,化学农药登记数的1/9 (图1)。其中,以阿维菌素或甲维盐为主的农用抗生素占大多数,生物化学农药、微生物农药和植物源农药次之,天敌生物农药仅有2个有效登记。在中国登记的生物农药及其子类的制剂产品的占比也与之相似。而从用途类别占比来看,用作植物生长调节剂的生物农药最多,接下来依次为杀虫剂、杀菌剂和卫生杀虫剂,暂无有效的生物除草剂登记(图2)。

图1 在中国登记的生物农药数量占比

图2 在中国登记的生物农药与化学农药的分类占比

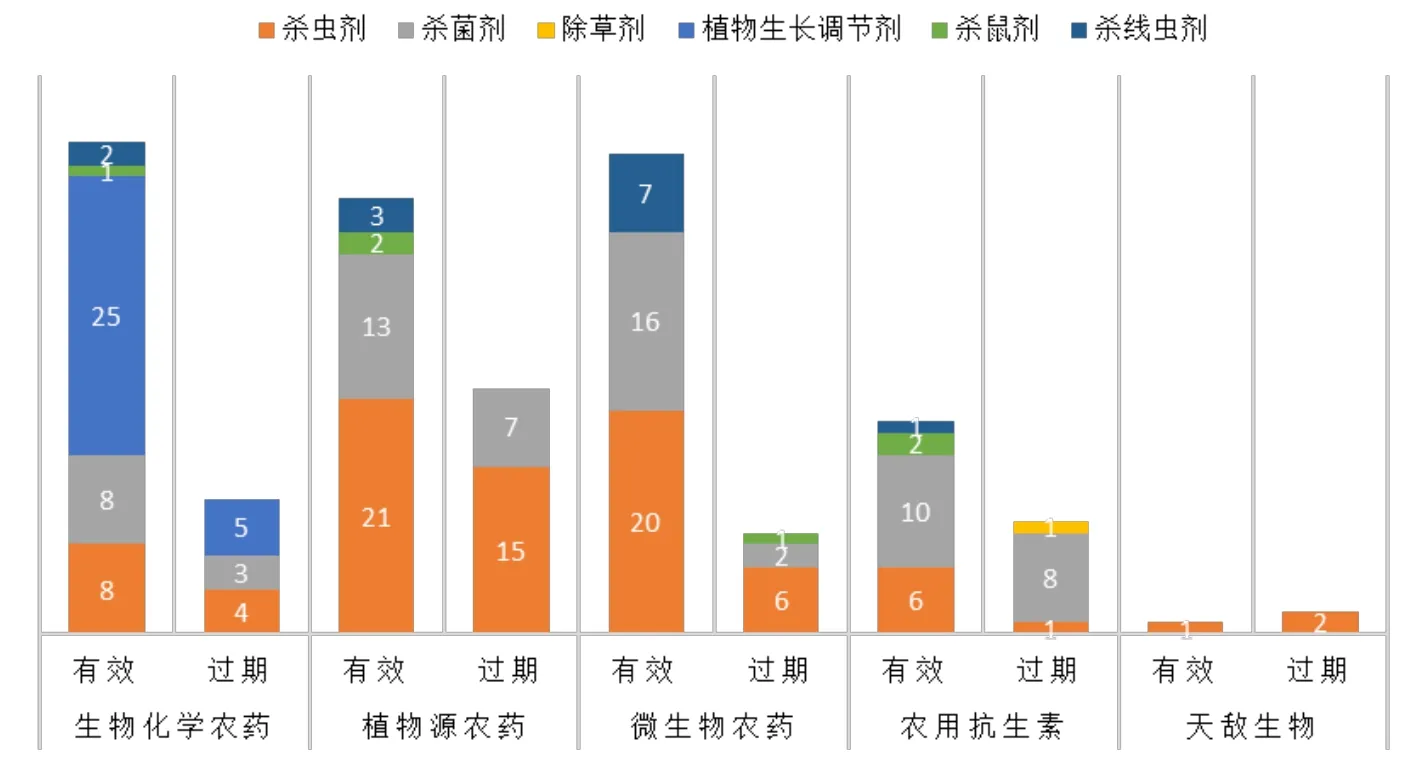

在中国登记(过)的生物农药品种分类统计情况见图 3。对于登记的生物农药品种,从品类的数量上来看,生物化学农药最多,微生物农药、植物源农药、农用抗生素和天敌生物依次递减;从用途类别上来看,杀虫剂、杀菌剂和植物生长调节剂的登记数量最多,而除草剂为 0。值得注意的是,植物源农药、农用抗生素和天敌生物都有 1/3以上的品种过期未续。下面对中国登记(过)和有商业化开发潜力的生物农药品种进行分类总结。

图3 在中国登记(过)的生物农药品种分类统计

2.1 生物化学农药

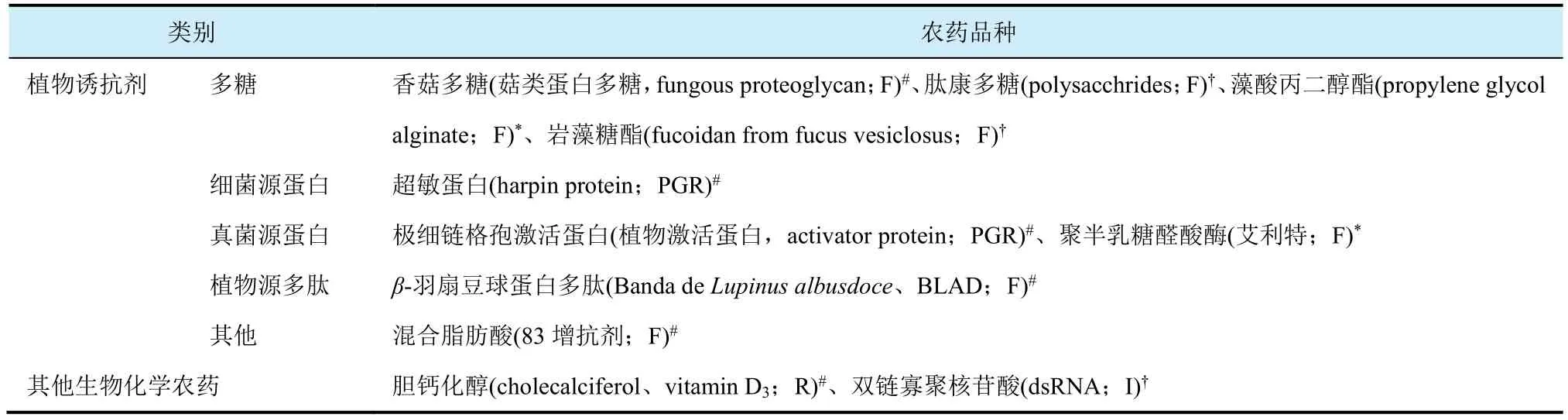

生物化学农药主要包括化学信息物质、昆虫生长调节剂、植物生长调节剂、植物诱抗剂和其他生物化学农药等类别,可以是天然来源或化学合成,但都对靶标生物无直接致死作用。中国生物化学农药品种及按其用途、功能或结构的分类见表2。

表2 中国生物化学农药品种及其分类

续表2

化学信息物质可用于农业或非农领域预测虫情、诱杀诱捕、使昆虫迷向以及干扰昆虫交配等;昆虫生长调节剂可在昆虫个体发育时期阻碍或干扰昆虫正常生长发育过程,使其生活能力降低而死亡,进而有效地控制其种群密度;植物生长调节剂在进入植物体后发挥植物激素或相似的生理和生物学效应,以实现生长发育调控、株型调整、根茎膨大、植物性别分化诱控、抗逆性提升、产量增加和品质提高等目的;植物诱抗剂包含糖类、蛋白质类、多肽类和脂肪酸类等类别,其主要通过调控植物体内的多级信号分子和内源性激素,激活植物防卫或过敏反应,引起防卫基因的表达,相关蛋白酶和次生代谢物产生并不断积累,从而增强植株对生物和非生物胁迫的耐受力,同时刺激植株的生长发育[7-10]。除以上类别的品种外,胆钙化醇和双链寡聚核苷酸等也属于生物化学农药。其中,胆钙化醇在摄食后的老鼠体内被代谢成 2,5-二羟基胆钙化醇,后者可增加肠道对钙和磷的吸收并促进骨骼基质中储钙进入血液,使老鼠因高钙血症而死亡;双链寡聚核苷酸通过RNA干扰(RNAi)使同源的信使RNA (mRNA)高效特异性降解,特异性基因沉默而在转录后水平和翻译水平上阻断基因的表达而实现对有害生物的控制[11-12]。有趣的是,糖类植物诱抗剂还可通过诱导抗(逆)性、激活土壤微生物增殖和活动、刺激微生物产生分解酶和产物氨等途径实现对植物寄生线虫的抑制作用,酰氨寡糖素(醋酸盐)对小菜蛾等害虫还存在驱避作用。

2.2 植物源农药

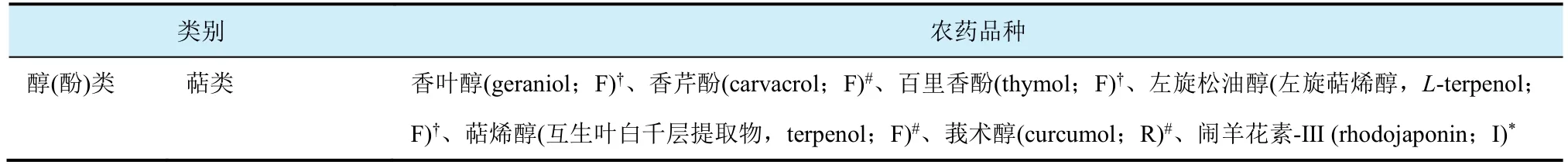

植物源农药是从植物中提取出来的、由植物产生的次生代谢产物,是植物自身防御功能与有害生物和环境胁迫相适应演变、协同进化的结果。植物源农药一般含有多种活性成分,通过复杂的作用方式来发挥其杀虫、杀(抑)菌和除草活性。与化学合成农药相比,植物源农药一般具有对环境友好、不易引起害虫耐药性等优点。植物源农药在概念上属于生物农药,但其登记管理的规范和要求比生物化学农药和微生物农药的要更严格,新活性成分的农药登记要求与化学农药的一样。根据化学结构的差异,可将植物源农药分为醇(酚)类、酮类、羧酸类、酯类、生物碱类和糖苷类等类别。中国植物源农药品种及其分类见表3。

表3 中国植物源农药品种及其分类

续表3

植物源杀虫剂(包含杀螨剂和杀螺剂)、杀鼠剂和杀线虫剂多以胃毒和触杀作用为主,兼具一定的拒食和驱避作用,部分还具有熏蒸、内吸和杀卵作用。这些生物农药作用的生理靶标主要涉及以下方面[7-9]:⑴ 神经系统,桉油精中的多种有效成分直接作用于乙酰胆碱酯酶,苦参碱、藜芦碱和除虫菊酯作用于钠离子通道,烟碱和木烟碱作用于烟碱乙酰胆碱受体,莨菪碱作用于M形胆碱受体,山道年、马钱子碱、闹羊花素-III和辣椒碱也可影响昆虫神经传导;⑵ 消化系统,印楝素、川楝素和苦皮藤素都可影响食物消化;⑶ 呼吸系统,血根碱为微粒体单氧化酶抑制剂,鱼藤酮通过抑制NADH-泛素氧化还原酶(复合物I)的电子传递对呼吸作用起抑制作用,松脂酸钠通过黏着腐蚀害虫的蜡质层使其不能呼吸而窒息而死;⑷ 生长调节,印楝素和闹羊花素-III对害虫生长发育具有抑制作用。此外,莪术醇和雷公藤甲素为生育抑制杀鼠剂。

植物源杀菌剂的作用机制[7-9]主要涉及改变病原菌细胞膜平衡、干扰其代谢、抑制其呼吸作用和能量供给、影响其生长繁殖,以及增强植物细胞活性和抗病抗逆能力。C8-C10脂肪酸在透过病原体细胞膜破坏酸碱平衡的同时使细胞受到抑制或失活,苦参碱、小檗碱、儿茶素、大黄素甲醚和大蒜素可影响病原体内的新陈代谢,儿茶素中的鞣质可在菌体外形成屏障使其不能获得营养。

植物源除草剂的品种较少,仅有脂肪类非选择性除草剂壬酸得到了开发。该除草剂源自牻牛儿苗科(Geraniaceace)植物,通过抑制植物细胞呼吸作用、破坏细胞膜形成而防除一年生和多年生阔叶杂草,低浓度下还具有疏花疏果作用[8-9]。此外,脂肪酸、芝麻油(粕)等在美国还被用作杀线虫剂。植物源的植物生长调节剂一般优先归入生物化学类农药进行管理。

2.3 微生物农药

微生物农药是将工业化大量繁殖的有害生物的病原微生物活体加以利用的农药,主要有单细胞的细菌和原生动物,涵盖霉菌和卵菌的真菌,以及无细胞结构的病毒等,包括各微生物活体原型及其基因修饰体。由于通过共生菌繁殖对靶标害虫起作用,昆虫病原线虫也多被归为微生物农药。微生物农药一般具有较高的特异性,只对靶标生物具有致病性,对人畜低毒,也不能渗透到植物体内。此外,微生物农药的作用方式复杂,对多种发育阶段的靶标生物均有效,有害生物难以对其产生抗性。中国微生物源农药品种及其生物学分类见表4。

续表4

作为杀虫剂,细菌活体农药主要通过其营养体芽孢在害虫体内繁殖和/或代谢分泌活性蛋白酶和抗生素等方式来防治或杀死植物寄生线虫和害鼠等靶标生物;真菌活体农药则是以分生孢子附着于靶标害虫的表皮,在一定的条件下萌发长出芽管或形成附着孢,进入害虫体内后形成的菌丝体不断繁殖而造成物理损害并引起病理变化,最后导致害虫死亡;病毒活体农药在寄生后通过核酸复制产生大量的病毒粒子,使寄主细胞破裂而死亡;原生动物蝗虫微孢子虫在被蝗虫或蟋蟀取食后寄生于其脂肪细胞而消耗其能量储备,使其虚弱死亡[7-9]。

作为杀菌剂,细菌活体农药的作用机制主要涉及由其代谢分泌产生活性抗菌或调节微生境的物质、在空间和营养等方面与致病菌进行竞争,以及诱导植物抗病抗逆性等方面;真菌活体农药主要通过重寄生、营养竞争、酶系裂解和诱导抗性等来实现对病原菌的控制[7-9]。暂无用于杀菌的病毒和原生动物,也鲜见成功开发的微生物除草剂。

作为一类重要的害虫生物防治因子,昆虫病原线虫具有昆虫天敌和微生物活体的双重属性,侵染期幼虫(即III龄幼虫或耐受态幼虫)进入寄生昆虫的血腔后释放共生菌,后者在昆虫血淋巴中快速繁殖而使其患败血症死亡[8-9]。昆虫病原线虫对土栖性及钻蛀性害虫多具有专一性, 对人畜安全,不污染环境,在美国可免于注册登记。

2.4 农用抗生素

农用抗生素是由细菌、放线菌和真菌等微生物产生的、用于农业有害生物防治的次生代谢产物。伊维菌素、甲维盐、乐贝霉素和双丙环虫酯等半合成的农用抗生素衍生物也列入此类进行介绍。

农用抗生素是在医用抗生素的基础上研究开发而来的,链霉素、土霉素和氯霉素等相继在农业上得以成功应用,但后续又由于其安全风险问题先后被禁用。其间,一些放线菌产生的农业专用抗生素相继得到了开发,阿维菌素、甲维盐、井冈霉素、春雷霉素和多抗霉素等已成为生物农药的重要品种。与化学合成类农药相比,农用抗生素具有活性高、来源广、可共用生产设备、对环境污染小且不易富集等特点。在中国,农用抗生素的登记管理要求与化学农药的相同。按化学结构的差异,可将中国农用抗生素分为大环内酯类、糖苷类、肽和蛋白质类等类别,相关农药品种及其分类见表5。

表5 中国农用抗生素品种及其分类

农用抗生素类杀虫、杀鼠和杀线虫剂以触杀和胃毒作用为主,一般作用于靶标生物的神经系统。其中,阿维菌素类和多杀菌素类杀虫剂都作用于γ-氨基丁酸和烟碱乙酰胆碱门控氯离子通道(但以其一为主),双丙环虫酯主要作用于弦振器官香草素受体亚家族通道,C型和D型肉毒梭菌毒素为蛋白质类杀鼠剂,通过作用于中枢和外周神经系统而阻碍神经末梢的乙酰胆碱释放而引起软瘫、麻痹和死亡[7-9,13]。华光霉素还干扰螨虫和真菌细胞壁几丁质的合成[8-9]。

农用抗生素类杀菌剂一般对孢子萌发和菌丝生长具有抑制作用。嘧啶核苷类抗菌素、春雷霉素、武夷霉素、中生菌素、灭瘟素和盐酸土霉素能影响病原菌的蛋白质合成,井冈霉素干扰和抑制菌体细胞的正常生长和发育,多抗霉素干扰菌体细胞壁几丁质的合成,宁南霉素破坏病毒粒体结构并诱导植物对病害的抗性和免疫力,嘧肽霉素通过抑制病毒核酸复制和外壳蛋白合成而致效[7-9]。

农用抗生素类除草剂还处于研发阶段,主要品种有双丙胺磷和丁羟咯酮。其中,双丙胺磷除草剂为灭生性前体除草剂,通过叶部吸收后在杂草体内降解为草丁膦和丙氨酸而使植物产生氨中毒、光合作用受到抑制,最终枯萎坏死;丁羟咯酮则通过与光位点结合而诱发叶绿体活性氧的爆发,直接引起杂草叶片快速坏死[8-9]。

2.5 天敌生物农药

天敌生物农药是指除微生物农药以外的防治有害生物的活体生物,其作用方式主要涉及寄生和捕食。天敌生物的扩繁和利用一直是该类农药研究开发的重点,松毛虫赤眼蜂(Trichogramma dendrolimi matsumura)、异色瓢虫(Harmonia axyridis)和平腹小蜂(Anastatus japonicus)在中国得到了开发利用和登记应用,但当前仅有松毛虫赤眼蜂的2个登记有效。螟黄赤眼蜂(Trichogramma chilonis)、阿氏啮小蜂(Tetrastichus hagenowii)、管氏肿腿蜂(Sclerodermus guani)、巴氏钝绥螨(Amblyseius barkeri)和水葫芦象甲(Neochetina eichhorniae)等天敌生物还未见登记。

3 总结与展望

生物农药具有相对较高的安全性和较低的风险,其研究开发和应用推广可减轻甚至避免化学农药给社会和环境所带来的众多不利影响,促进农药行业和现代农业的健康可持续发展。虽然国际上各组织、国家和地区对生物农药的具体定义和范畴存在差异,但都认可其为天然活体生物及其产生的活性物质,以及经基因修饰或化学合成得到的、在结构和功能上与天然生物或物质一致的活体生物或活性物质,多具有绿色无公害的特性。在中国,生物农药涉及微生物农药、生物化学农药、植物源农药、天敌生物、转基因生物和农用抗生素等类别。虽然这些生物农药品类品种间的差异较大,但都具有以下一般性特征[7-9,14]:⑴ 选择专一性较强,对靶标生物高效而对非靶标生物的风险较低;⑵ 环境安全性高,不易引起富集和残留问题;⑶ 作用方式复杂多样,不易对靶标生物产生耐药性;⑷ 来源丰富,可通过不同的途径来制备或生产;⑸ 开发潜力巨大,同一品种存在不同品系或同一来源存在多种活性成分。

中国是生物农药开发和应用最重要的国家之一。从登记上看,中国生物农药的品类以用于杀虫、杀菌或调节植物生长的生物化学农药、微生物农药、农用抗生素和植物源农药为主,其登记数量占总数的近10%。其中,农用抗生素约占70%左右,其他类别的登记数量较少且大规模商业化应用的也不多,而一些过期未续和处于测试开发或田间试验阶段的生物农药还有较大的发展潜力可以挖掘。未来,可进一步加强生物农药的研发应用和管理规范等方面的工作,以促进其健康可持续的发展。具体说来,建议从以下几个方面努力来促进生物农药的发展:

⑴ 进一步明确生物农药的中英文名称、组成结构及标准规格以促进其发展。由于生物农药的研发涉及不同的专业领域,在研究开发和注册登记时可能采用不同的命名规则,这就使得相同产品可能在不同甚至相同阶段出现不同的中英文名称。如甲氨基阿维菌素(苯甲酸盐)存在阿维菌素苯甲酸盐和富表甲氨基阿维菌素的中文名称,以及 emamectin、abamectin- aminomethyl和methylamineavermectin等英文名称。此外,生物农药来源和组成的复杂性又使得在短时间内难以弄清其组成结构并制定其生产的标准规格,如多糖或寡糖农药含有多种聚合度不同的组分,各组分的糖单体及糖苷链接方式也存在差异。建立和完善生物农药的系统命名规则,明确其组成结构和标准规格,对促进其应用推广、确保产品药效及其稳定性具有重要作用。

⑵ 深入探索生物农药的作用方式并加以利用。生物活体农药在直接抑制或杀死靶标生物的同时,通过作用于植物或环境而影响靶标生物的入侵、生存和为害;而生物源活性物质农药则含有多种化学活性成分,各成分间通过复杂的协同作用机制对靶标生物发挥作用。然而,生物农药具体的作用方式细节还远不如化学农药清晰,植物源农药与化学农药的复配也由于目的不明确而受到了登记限制。深入研究生物农药的作用方式,可有效地促进与其他品种和治理措施相结合的有害生物综合治理策略的制定和实施。

⑶ 适时更新生物农药认定标准和管理规范以适应时代发展。现代生物化学技术的发展为生物农药来源提供了更多的途径和可能,需要适时更新和细化认定标准和范畴以确定新的生物农药。如根据产品实际情况和国外应用经验,可将低风险的矿物源农药和动物源农药列入生物农药的范畴以促进其开发利用。尽管不同生物农药品种间的差异较大,难以制定统一的管理标准,可更多地制定针对性的管理规范,促进新时代对生物农药发展的要求。

⑷ 使用生物农药的研发生产、物流仓储、质量检控和实践应用方面的新技术方法以确保药效。生物农药多来自自然界中的特定环境,其富集提取、繁殖生产和储运流通等环节都涉及诸多环境因素的变化,需要深入研究并实施有效的、可提高产品稳定性的技术方法,如开发基于纳米技术的微胶囊生物农药制剂等。由于生物农药涉及不同的生物品种品系和化学种类,如何对其活性成分进行准确可操作的鉴定、检测和控制也值得重视。生物农药的应用效果一般不如化学农药那么快速有效,需要结合生产实践确定合适的施用方式、时机、温度和综合治理策略等应用技术,保证田间药效的稳定发挥。

⑸ 加强中国创制的生物农药的研发和商业化以实现可持续发展。随着国家创新创造战略的实施,14-羟基芸苔素内酯、氨基寡糖素、苯丙烯菌酮、苦皮藤素、宁南霉素、申嗪霉素、克贝莱斯芽孢杆菌和杀线虫芽孢杆菌等多个生物农药新品种得以顺利开发并取得了登记。但这些品种的原创性不足,登记开发的企业少、剂型用途相对单一,也鲜见其实际应用和国外推广。应加强原创性品种的深度研发,并促进其在更广泛的应用和市场领域的商业化推广,为农民和种植者提供更多可靠的生物农药产品,并以此带动更多新产品的开发上市。

众所周知,生物农药具有众多与时俱进的优点和利好而成为行业优先发展的方向,具有广阔的发展前景。据报道[14],生物农药的增长速度将超过化学农药,复合年增长率可达15%以上,市场规模也将在2040-2050年与化学农药的持平。发展生物农药不仅可以促进行业的可持续发展、实现农业结构调整优化,还可以减少农药残留、降低化学农药用量以确保食品和生态安全,实现低碳经济发展。与化学农药效果相当但价格相近的生物农药一直被市场所期待,相信随着科学技术的进步、国家方针政策的引导、农民思想观念的转变以及农药科研单位和生产企业的投入,必将有更多更好的生物农药得以研究开发和应用推广。