建筑空间的“反透明”——以SANAA事务所的设计解读透明性理论

2022-05-21李杨洋LiYangyang李LiGang

李杨洋 | Li Yangyang李 钢 | Li Gang

SANAA建筑事务所由日本建筑师妹岛和世(Kazuyo Sejima)和西泽立卫(Ryue Nishizawa)在1995共同设立,两人于2010年获得了普利兹克建筑奖。其作品具有极强的共性,多以冷淡的色调、轻质的材料与扁平的几何形态来表现建筑的纯粹。比起一些夸张炫目的方案,SANAA的作品能给人明净简约、轻盈通透、去物质化的设计美感。他们的前辈伊东丰雄(Toyo Ito)曾这样评价他们的作品:“最初的图和模型呈现的材料和颜色,在转变为墙体和结构支撑物的过程中没有一点变化。所以,人们在她的建筑中所感受到的和空间的关系和‘以往的建筑’不尽相同”[7]。这一生动的评价认为其建筑宛如是从二维的图解到三维建筑物的直接转换,如同概念的绘画草图在现实中的直接转化。这无不让人联想到理论界最近一次有关建筑设计与绘画思想的话题,即起始于20世纪初的“透明性”理论的相关内容。该理论的代表人物柯林·罗(Colin Rowe)在20世纪60年代发表的《透明性》(Transparency ,与罗伯特·斯拉茨基合著)一书,结合建筑学与现代立体主义艺术(Cubisme),首次提出了建筑设计中运用的两种“透明性”的手法。本文以该事务所的经典作品为研究基础,将其风格特征与透明性理论相对照,意图指出在建筑创作实践中对已有理论的继承与发展。

1 透明性理论界定的两种透明

1.1 立体主义绘画与建筑的“透明性”

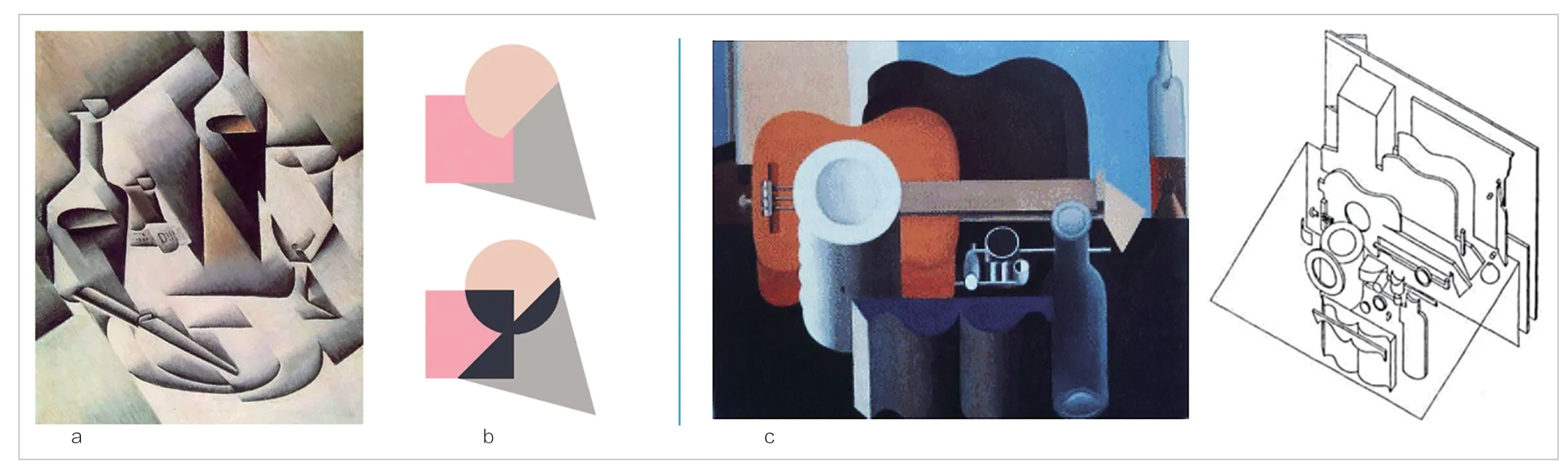

在立体主义的画作中,艺术家常以多重的角度来描写对象物,并将其置于同一个画面之中,以此来表达对象物最为完整的造型与印象。通过对象元素的互相交叠、并置,使在扁平的画面中营造出不由古典的透视技法所绘制的空间深度,形成多样解读的可能性。如立体主义画家格里斯的作品《静止的生活》中(图1a),一组静物被倾斜平行线所切割,这些相连的“切片”体块在线条轮廓上能相对连续地勾勒出红酒瓶、高脚杯与餐盘的外形,但在色彩和光影上每一块又各成一体、前后衔接起来显得物品凹凸不平,仿佛不在同一个空间平面上。这就使人在识图的过程中陷入“是又不是”两难的境况,柯林·罗对此写道:“如果一个人看到两个或更多的图形叠合在一起,每一个图形都试图把公共的部分据为己有,那这个人就遭遇到一种空间维度上的两难。为了解决这种矛盾,他必须假设一种新的视觉性质的存在,这些图形被认为是透明的。也就是说他们能够互相渗透,同时保证在视觉上不存在彼此破坏的情形”[1]25。从视觉心理学的角度分析,大脑具有追求“完形”的本能,当感知到画面中不同空间深度的不同层次时,会对其图形和色彩进行反复重组计算与解读[2],如人们会把图形交叠分别补偿到相互遮挡的形状中,利用这一“共享”的区域促使前后空间关系完整且分明起来,使得图形的意义可理解(图1b)。

图1 a 格里斯绘《静止的生活》;b 深色的交叠区域具有“透明性”,能够渗透进不同的形状中; c 勒·柯布西耶绘《静物与一堆盘子和书》及其三维轴测图解

理论界对《透明性》的评价在于“贡献发掘于立体主义美学无尽可能性”和“解释这一概念的相关性和适用范畴”的作用,阐释和发扬了一种关于现代建筑设计的新方法论[1]9-11。柯林·罗总结了建筑学中两种透明性含义:“透明性既可能是一种物质的本来属性,例如玻璃幕墙;它也可能是一种组织关系的本来属性”[1]25。前者是基本的“物理的透明性”,指类似玻璃等材质的特性,即材料自身可透光的属性,观察者能从界面的一侧观察到另一侧的事物;后者则是受立体主义艺术启发的“现象的透明性”,指通过精心组织布局来营造出不同层次空间的重叠与渗透,从而产生多元的空间体验。建筑的三维属性能更立体地展现二维画作中这种关系,平面画作中靠静物元素相互遮挡以暗示的空间深度,能在立体的轴测模型中被直观地把握到(图1c)。

1.2“物理透明性”与“现象透明性”

自工业革命以来,玻璃就被大面积地运用在建筑的设计中,如著名的1851年的伦敦水晶宫。科林·罗例举了包豪斯校舍的立面设计来说“物理透明性”的概念,室外的人透过一整面的玻璃外墙,能够清晰地看见走廊上师生的活动及房间的排布(图2),而在古典的设计中往往是整面的石墙上嵌着小的窗口,像铁壁一样将室内外分隔开。他指出现代主义建筑以玻璃幕墙代替石质墙面,让建筑的厚重物质形态逐步退隐,通过材料的性质呈现立面上“物理的透明”。需要补充的是,图2中包豪斯校舍的幕墙立面受限于时代的技术水平,采用了相对密集的合金窗框作为结构支撑,在当下的读者看来其通透的效果表达得并不彻底,但这并不影响该作品的里程碑意义。

图2 德绍包豪斯校舍的一翼

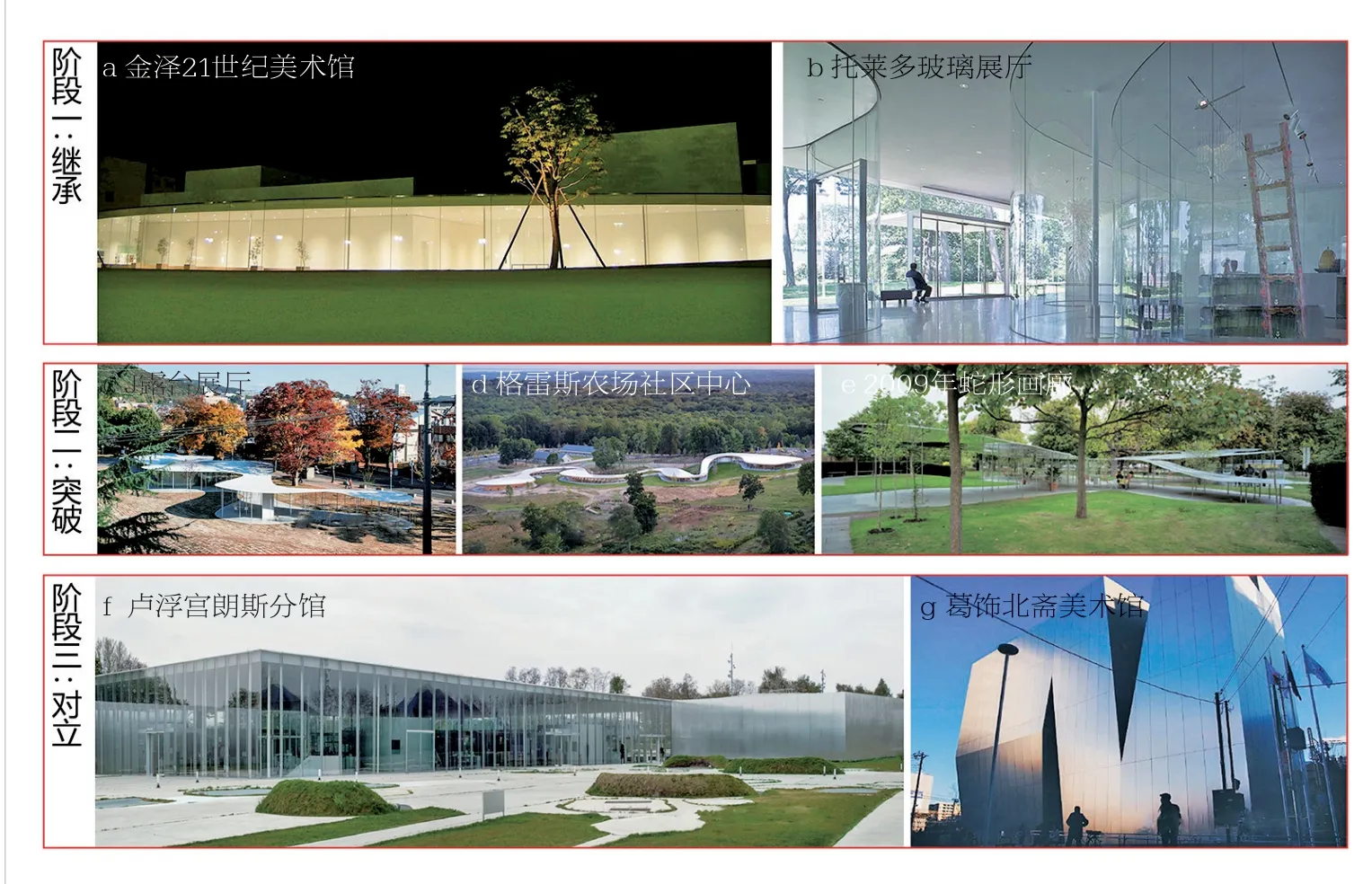

在建筑学的发展历史中,柯林·罗认为“现象透明性”的组织方式早在古典建筑中就已有思想雏形,如在文艺复兴时期的圣安德烈教堂的平面布局中有着空间横纵交叠的部分,产生共享的关系,形成逐次递进的空间韵律与秩序(图3a)。在早期现代主义方案中这一手法得到了更进步的表达,如柯布西耶的迦太基别墅中三个两层通高的“吹拔”将水平与纵向的空间像铁索连环一样紧扣起来,通过相互的叠加、渗透营造出层次丰富的空间体验与视觉动线(图3b)。“现象透明性”所强调建筑的布局与空间的组织关系,如同用建筑体量的布局将流淌的时空切成了片:“如果我们把空间比作水,那么他(柯布西耶)的建筑就像是水坝,选择性地容纳一些、阻拦一些、疏导一些、宣泄一些,最终使其汇入湖边的未经修饰的小花园中。相反,在包豪斯,建筑被无定形的轮廓线所包裹,就好像平静悔浪温柔冲蚀之下的一块礁石”[1]55。这一描述使得空间的层化结构被具体赋形,通过建筑的围合与堆叠,一块空旷的场地上出现各种尺度的广场、内院、底层架空与露台空间,在三维世界里共同营造出立体主义画作中所期望表达的多层次的空间深度。

图3 a 阿尔伯蒂的圣安德烈教堂平面;b 勒·柯布西耶的迦太基别墅内景与剖面关系

在SANAA的近二十年的作品中,上述的两种属性都能在他们的作品中得到体现与发扬,后文将以立面选材的效果与空间组织布局为两条线索,来分别论述该事务所对“物理的透明性”与“现象的透明性”观念的继承、突破,以及最终从两个概念的对立面中探索出“透明性”理论的新理解。

2 SANAA的立面材料——物理的透明性与边界模糊

2.1 继承:“通透”的玻璃立面

在SANAA早期的作品中,其外部形态的处理中延续着现代主义的白色几何体量的纯粹风格,同时又积极尝试建筑室内外边界的不同处理方式。

在金泽21世纪美术馆中,建筑以一个直径112.5m的巨型圆盘承托大小不同的立方体,占据场地的中央。大块的玻璃立面让室内的方盒子展厅如同展品一般陈列在首层平面上,环形的走道和纯白的房间体量得以清晰洞见(图4a)。圆弧玻璃界面使得建筑从形式和场地组织上都强调这一种无正侧面之分的匀质的通透性,简约、连续、却又不让人感到人工与自然强烈的对立。室外的林地绿景也能通透地映入参观者眼帘,通过“物理的透明性”呈现日式设计的轻盈。这一风格在2006年落成的美国托莱多玻璃展厅中被发挥得更加极致,该建筑几乎放弃了所有实心墙体,连常见的底部和顶部的护角都取消了,房间完全由纯净的玻璃分割(图4b)。在屋面与地平之间,视线能透过层层的玻璃墙到达建筑的任何一个角落,人们能够清晰地看到彼此的活动,充分利用这一材料营造出物理的透明。同时,房间的转角处全部设计为圆角,从而在顺滑的玻璃墙体中退让出一条条通道,让传统横平竖直的固体空间拥有了液体般的空间质感。

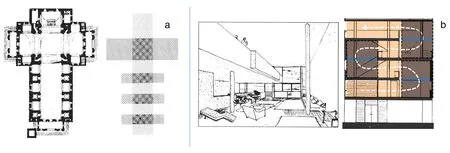

图4 SANAA的作品对物理透明性的发展

总体来看,两位建筑师这一时期的作品充分继承了柯林·罗提出的物理的透明性的观念,并基于时代技术的进步取消窗框杆件,运用更大面积的高透玻璃以及圆弧工艺来追求极致纯粹的物理透明,让建筑展现水晶般的透亮。

2.2 突破:“流淌”的开敞界面

伊东丰雄在参观金泽21世纪美术馆时,曾提议应把整个美术馆外围的玻璃界面全部去掉,或能营造出一种更具开放性的空间体验,这一思考也很快便体现在SANAA下一阶段的作品风格中。

在竣工时期及2009年至2015年的这一组作品中(图4c,4d,4e),其共同呈现出三个特点。首先,这些方案将建筑的外立面完全取消掉,人们不必从“大门”进入到建筑中,而是能在接近建筑的途中就能清楚地看到自己想要前往的功能空间,从任意的一个方向都能进入到有顶无墙的“灰空间”中。其次,自由的屋檐“线”成为定义空间的首要元素,一系列独一无二的曲线轮廓打破了传统的现代主义的横平竖直、棱角分明的建筑体量,建筑的屋面代表着内部的空间,“流淌”在城市的肌理与自然的风光中。这些造型上如流体水珠的建筑体量仿佛是对空间流动的抽象表达,模拟了分析草图那般未经雕琢的“直白感”[9]381-383。最后,由屋檐界定的建筑边界、纤细的支撑杆件所形成的圆柱外廊,以及由玻璃或半透明材料围合的功能空间,逐步让室内外环境的边界被彻底的消隐掉,交融在一起。这完全打破了内部与外部的对立关系,形成了让建筑从物质存在退后到背景状态的微妙的过程。

对比这一阶段SANAA的作品风格与柯林·罗的理论,他们借以极具延展性屋面来让建筑的空间具有流动的气氛,并让立面彻底地解放。这一“无招胜有招”的创新是对已有理论的大胆突破,以毫无遮拦的视线“穿透”来贯彻对物理“透明”的表达。

2.3 对立:以“模糊性”重释“物理的透明性”

在新近的完成的作品中,SANAA再次体现出不断对自身建筑风格的创新与超越。相较上一阶段的设计,接下来的作品则借助具有反光性质的材料,把建筑物和周边的环境连接起来,迈向了“反透明”这一对立的观念。

在法国的卢浮宫朗斯分馆中,建筑的立面表皮除了采用透明的玻璃,还大量运用了抛光的铝板。在两种材料的交替排列中,自然景物时而清晰时而模糊地出现在立面上,如对焦时难以捕捉到空间深度的相机,呈现出如立体主义画作那般破碎又连续的视角感受(图4f)。铝板的材料更是让自然的朦胧光景为建筑营造出“迷彩服”一般的幻象之感,造成对空间识别的不确定性,引导和推动着人不断的向前探索。沿着这一立面行走,几乎均匀的亮度环境会让人疑惑建筑物到底从哪里开始又从哪里结束[4]。同样手法也被运用在葛饰北斋美术馆的立面选材上,微弱反射的铝板将城市中缤纷的色彩稀释之后再投影在建筑上,模糊的街景与朦胧的光影,以及微蔚蓝的天空让美术馆“隐身”于都市之间(图4g)。

从表面上看,SANAA近期的作品似乎是对物理透明性的违背,因为这并没有让内部的空间得以通透的显现,没有呈现“水晶般透明”的空间[2]55。但如果说传统的方式是用建筑自身玻璃界面向观者揭开表皮的“面纱”,削弱厚重的体量感,那么具有弱反射性的立面材料则是让自己倒影周围的景色,让人察觉不到这个披着“隐形外衣”的透明体量的存在。正如妹岛和世在采访中所提到的,“透明性意味着创造关系,并不一定要通透”,这些新作品实则正是从“物理透明”概念的对立面出发,通过视觉上的“不透明”立面来反衬建筑的“透明”,以“模糊性”重释“物理的透明性”,是一个从否定中激发出观念新内涵的辩证过程。

3 SANAA的空间组织——现象的透明性与匀质空间

3.1 继承:“叠合”的功能空间

“现象透明性”相较于“物理透明性”来说并没有那么直观,后者直接体现在材料所呈现的立面表皮上,而前者则隐含在空间的组织与流线布局中,更强调实际的体验所产生的感受。SANAA一路走来的作品风格也体现出对“现象透明性”的继承、突破以及对立的三个阶段,最终发展出已有观念的内涵。

李子林住宅作为SANAA早期设计的代表作,从其内部空间中能捕捉到传统的“现象透明性”的特征。该住宅从外观上看可谓极致的简白,四个立面均为无任何装饰的白墙,门窗洞口准确反映着内部功能的需要,其最大特色者藏在室内(图5a)。首先,为在有限的场地中让空间利用最大化,妹岛和世用钢板作为结构主支撑,将墙体厚度极限地压缩到约5~6cm。其次,在流线组织上去除了通道的功能,设计师根据家庭成员在住宅中生活作息情景来布局功能,采用套叠的手法进行了非常规的设计编排[2]。在房间与房间之间制造各种门洞与窗洞来连通彼此,例如要到达某一个功能房间,必须经过另一个功能房间,它们相互之间是套叠、渗透的,而非并置的关系(图5b,5c)。这让视线与微气候的流淌使小住宅在保有相对的私密性的同时又让空间变得均匀同质。

图5 SANAA的作品对现象透明性的发展

在该方案中,横向与纵向的“吹拔”既让房屋的内界面与外立面形成呼应,又在内部空间中形成了一种连贯性。室内的贯通与叠加营造出丰富的层级关系,在其中能够看到如同迦太基别墅的剖面那般相互嵌套的组织方式,这是对“现象透明性”充分地表达。

3.2 突破:“并置”的平面布局

然而,在接下来的森山住宅的设计中,西泽立卫将设计思路从关注“复杂关系”直接调转为呈现“简单关系”。设计师将一个家庭中每一功能空间拆分开,处理成单独的一栋栋小房子,利用室外的花园来联系彼此,将“家”的每一生活要素都客观地分离出来,重组为一个有共通性的“小社区”(图5d,5e)。

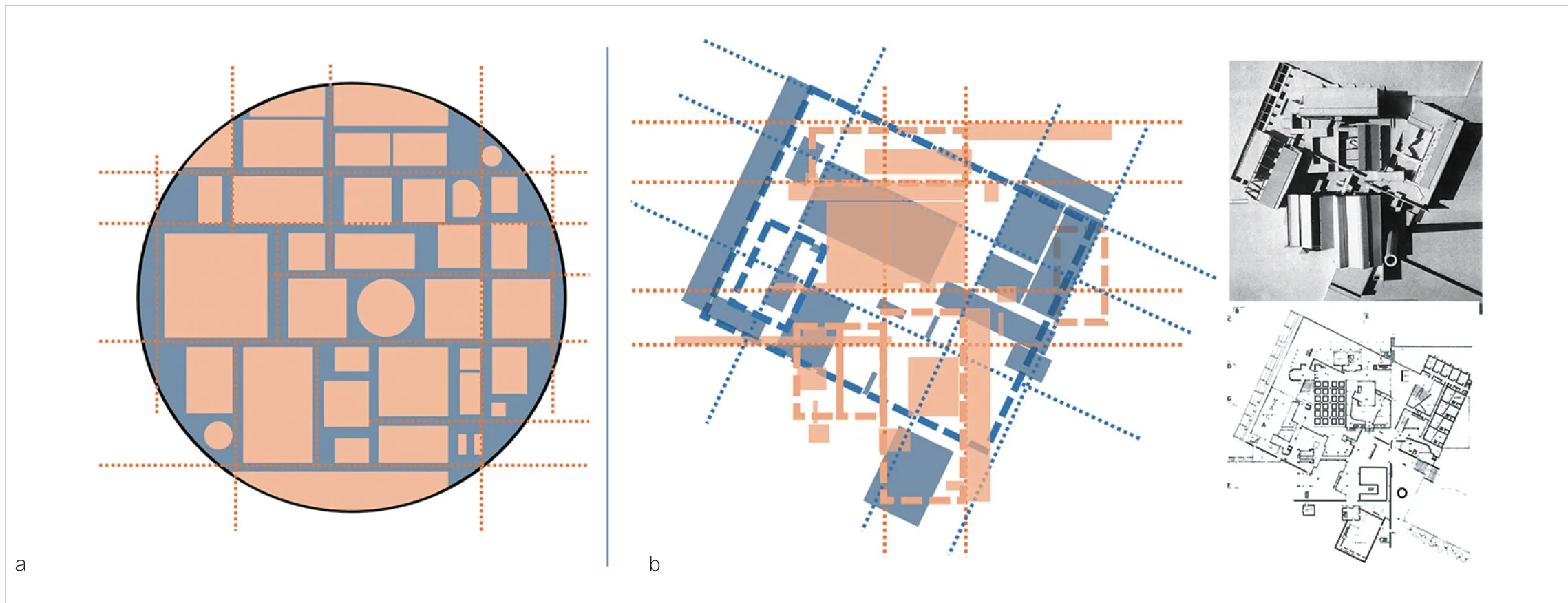

如此反逻辑的设计具有先锋性,批判了以往功能组织的模式。这其中也蕴含了对现象的透明性的突破,并在金泽21世纪美术馆的功能排布中放大了这一“反叛”的设计方法。首先,圆弧的界面让建筑的不再具有生硬的转角及方向性,能容纳从城市多个方向来到场地的流线。建筑轮廓也不必再刻板地迎合道路的等级,或城市轴线来确定建筑形态的主次关系(图5f)[3]。再者,两位设计师将美术馆的展览、互动空间、多媒体体验、创作研究室等各种不同空间毫无重叠地布置在同一层,并以网格路径分割每一单元,使整个图底关系呈现出“房间”与“通道”的二元对立(图6a)。这一组织方式消解了明确的功能分区,呈现出如同森山住宅中那样由单独的房间聚在一起的“社区”形态。各空间井然有序地陈列于圆盘上,配合严格控制的建筑材料与室内软装,营造出几乎无等级与意向差别的匀质空间。

图6 a 金泽21世纪美术馆平面图简图;b《透明性》中例举的某文化中心

对比《透明性》中所例举的某文化中心的方案设计(图6b),会发现柯林·罗理解的“现象透明性”是用两套轴网体系以及空间不断叠加所形成的,其目的是为强调生活与工作、公共与私密、集体与个人的交织混合,形成“你中有我,我中有你”的组织关系[1]115。而SANAA设计风格则制定了清晰的边距,其手法已与柯林·罗所提倡的方法分道扬镳。后者是对传统观念的突破,并将大步迈向这一概念的对立面。

3.3 对立:以匀质性重释“现象的透明性”

对比传统利用平、立、剖面的图形叠加、网格轴线的旋转,以及功能空间的相互渗透来追求具有复杂意向性的组织手法,位于瑞士的劳力士学习中心则呈现了一条全新而成熟的设计思路。

SANAA的两位建筑师以“把建筑作为公园”作为该设计的空间概念,在20200m2的单层建筑中让空间自由地“四溢”,除了少数的几个透明研讨会议室和一个厨房,其他的空间都是完全相互连通开放的[5]。SANAA再次打破了常规建筑中走廊串联封闭房间的惯例,每个空间都没有确定的功能,且任意的开放空间既能承担走廊的功能,也可以承担学习场所的功能,或休闲场所的功能(图5g)。起伏的地面如同在冰场滑雪,为使用者创造不同的体验,并提供一种探索的自由。平面的布局如同让人走进一个巨大生命体,房间不仅是没有棱角,还从规整的几何形态演化为生物细胞的有机曲线,每个有待分化细胞和组织都有自己清楚的边界,在紧密的排列中激发潜在的可能性(图5h,5i)。同时,室内室外的关系又如细胞质与细胞之间的关系,丰富的露天活动让建筑本身也处于演变和发展的过程当中。在这一“超级平面”中,房间再次被平坦地“匀质陈列”于地坪之上,毫无遮挡与重叠却依旧组织起丰富的平面关系,这一看似“直接”地呈现,是对空间现象背后透明关系的“清晰”表达,同意是建筑师在反复的修改与研讨中“精确”与“精炼”设计结果[4,6]。

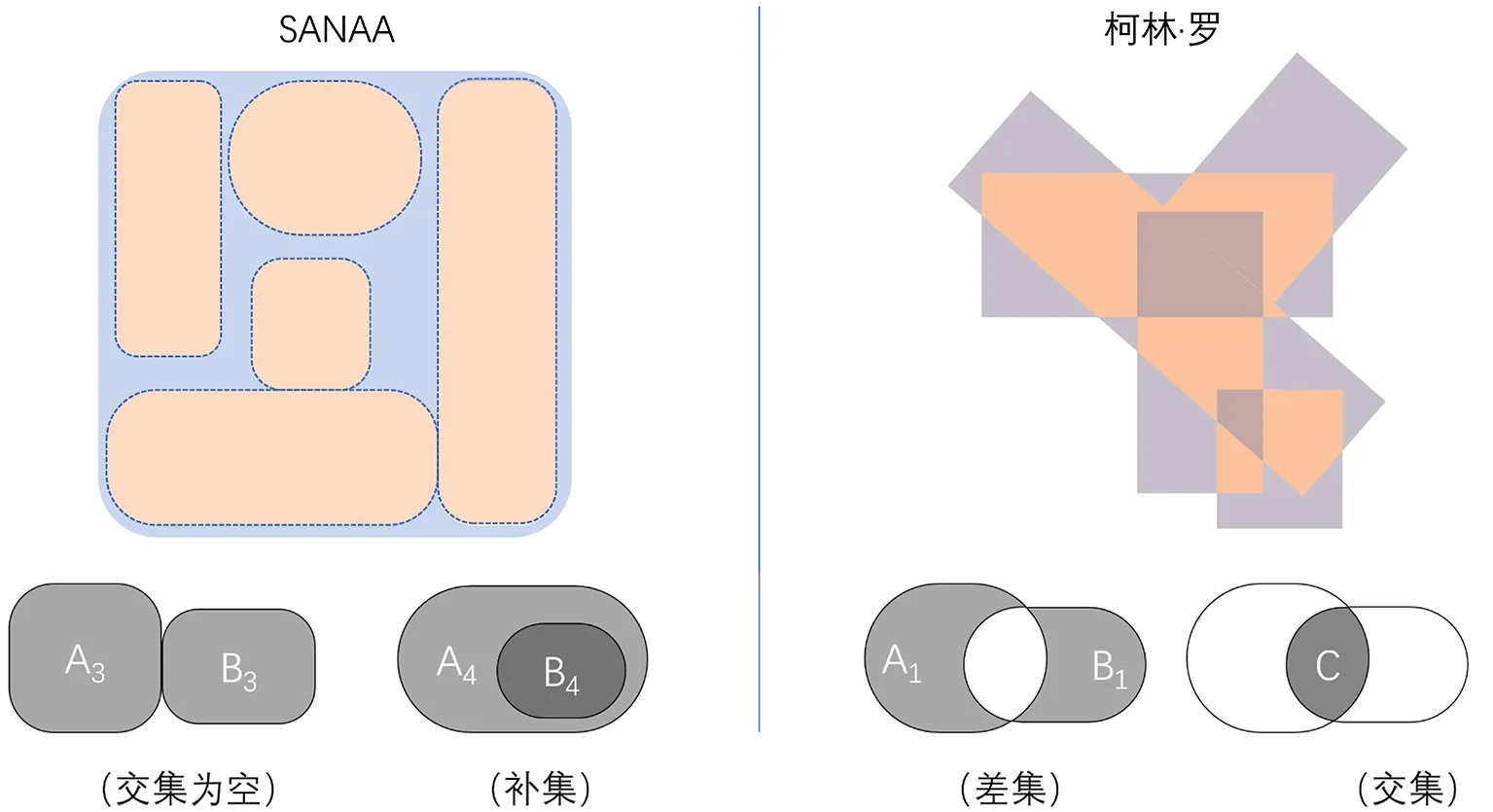

在该方案中,SANAA对“现象的透明性”作出了完全的反叛,笔者结合数学集合论的工具,在绘制的简图中归纳了两种设计理念的区别(图7)。在柯林·罗的思想中,图形相互叠加形成的交集与差集的层次越多,平面的组织就越加丰富,空间的体验感与指向性也愈加多变;SANAA的平面组合却尽力营造出空间之间互不干涉的状态,即交集为空的并置或完整包含的补集关系,以将每一元素的边界都清晰交代,是以“匀质性”重释“现象的透明性”。此外,该方案如波浪的地面实则是一种微妙的划分空间的方式,通过高度的起伏营造出微弱的层次感,让人们想主动地将视线弯曲以一探究竟,在积极的探索中触发对于空间的多种感受[9-12]。

图7 集合论表示的两种“现象的明性”关系对比

结语

在SANAA二十多年的设计历程中,能看到其早期作品对传统现代主义透明性的继承,但《透明性》一书对“透明”界定不是唯一的设计圭臬,建筑不止于单纯地通过叠合与交错来制造复杂性与矛盾性,再借以玻璃等材质,像X光一样让这些晦涩的手法暴露出来。在近年来的项目中,SANAA用无外立面的流动屋面及低反射率的金属材料,以彻底地“去物质化”的边界模糊和“不透明”地反射消隐的设计思想,实现了对“物理的透明性”的重新定义;又将人们具体的活动路线与匀质空间的无限延伸特性相结合,将空间毫无交叠地平坦并置起来,以清晰、明了的组织关系重塑了“现象的透明性”。

当一种先锋性的思想已成为一套能被娴熟驾驭的流程时,理论自身也将再次唤醒自我更新的天职。这不禁再次让人们反思,所谓的“透明性”追求内涵,正是在作品中体现经过深思熟虑的组织结构。

回溯柯林·罗提出的现象透明性的理论前提,立体主义的美学是其成立的基础,但对“透明性”的发现不局限于对一种艺术流派的挖掘,架上艺术对空间的启发存在于每一民族自身的文化中。相较于职业的建筑评论家,SANAA并不执着于创立系统的理论以对自身的作品进行“归档”,而是在实践中不断挑战以往的设计,又相对保持着风格特征的连贯性,并能感受到日本平面美学在其中潜移默化地影响。这亦是对“透明性”的深化与发展,是在实践中对理论的批判与扬弃。

资料来源:

图1:a. c. 引自参考文献[2],31,60;b为作者自绘;

图2:https://oss-hqwx-edu100.hqwx.com/jianzhujieditor_5qbftazln0j.jpg;

图3:a. b. 引自参考文献[2],66,73;分析为笔者改绘;

图4:a. http://uploads.treemode.com/questions/20140912/5cafd31ccd78a0dc95117b1e09bcaa1d.jpg;

b. 引自参考文献[10],91;

c. d. e. 引自参考文献[12],71,76,36;

f. 引自参考文献[11],46-47;g. http://img01.yohomars.com/mars/2017/4/26/e63868b43efcef5ed08f11ca06e4446a.jpg? imageView/ 2/w/690/h/460;

图5:a. b. 引自参考文献[9],284,293;

c. https://wenku.baidu.com/view/fb2a05d8ad51f01dc281f14b.html;

d. https://hbimg.b0.upaiyun.com/2d10ee65bfffa79f453145ca1e80487eec82e82863c3;-712aE1_fw658 ;

e. https://img1.doubanio.com/view/note/large/public/p42594747.jpg ;

f. 引自参考文献[9],56-57;

g. 引自参考文献[12],26;

h. http://uploads.treemode.com/questions/20160501/dabeb7b7f66ade9dfc856042c9fda022.jpg ;

i. http://www.leleketang.com/res/question/pic/14947/iat00026508.jpg ;

图6:引自参考文献[1],115;分析为笔者自绘;

图7:笔者自绘。