从村庄到市场:施坚雅中国市场体系理论的华西社会学背景

2022-05-20赵大琳

赵大琳

人类学家施坚雅(G. William Skinner)以其提出的中国“市场体系”著称,(1)施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,史建云、徐秀丽译,北京:中国社会科学出版社,1998年。他于1949年末至1950年初在成都郊外高店子进行的田野调查,是他一生做过的与中国相关的唯一田野工作。但是这一田野调查与其市场体系理论之间有着怎样的学术关联,过去所知不多。2008年,施坚雅“遗失”多年的田野笔记在其去世后被发现,并整理出版,(2)G. William Skinner, Rural China on the Eve of Revolution: Sichuan Fieldnotes, 1949-1950, eds. by Stevan Harrell and William Lavely, Seattle and London: University of Washington Press, 2017.这有助于还原施坚雅在成都调查时的经历。

施坚雅的田野笔记从他1949年9月到成都,一直持续到1950年1月25日离开高店子。(3)需要说明的是,目前出版的并不是施坚雅笔记的全部,编者删去了他们认为意义不大的材料,包括家户名册、饭桌上和学者或官员们的谈话、农业技术记载,以及施坚雅搜集到的善堂、袍哥的资料等。参见Stevan Harrell and William Lavely, “Preface” and editor's notes, Rural China on the Eve of Revolution, pp.x, 183, 212.田野笔记既是施坚雅的调查记录,更呈现了其思考过程。在田野调查中,受成都周边特殊社会状况的影响,施坚雅的关注点逐渐从乡村生活扩展到高店子“场”上的各类活动,并以华西协合大学社会学系所擅长的市场区域研究方法展开高店子周边的市场调查。这一重要的学术源流,特别是当时华西社会学界对市场的看法,需要重新被认识,值得进一步梳理。(4)学者大都承认高店子田野调查对施坚雅的市场体系理论形成的重要作用,但实地调查到底如何影响到他对市场的思考,则多语焉不详。不少学者倾向于从燕京社会学传统溯源其市场体系理论建构的学术源流。参见刘永华:《传统中国的市场与社会结构——对施坚雅中国市场体系理论和宏观区域理论的反思》,《中国经济史研究》1993年第4期;王笛:《跨出封闭的世界——长江上游区域研究》,北京:中华书局,1993年,第231-232页;任放:《施坚雅模式与中国近代史研究》,《近代史研究》2004年第4期;张青仁:《如何理解中国社会:从模式争论到立场反思——对杨庆堃和施坚雅集市研究的比较分析》,《云南民族大学学报》2015年第5期;郭广辉:《清代成都平原的场镇及其社区——以简州镇子场为例》,《四川师范大学学报》2019年第3期;傅春晖:《基于集镇的乡村社会:杨懋春的农业社区研究》,《学海》2021年第2期。

一、从村庄到“场”:施坚雅田野调查范围的扩展

1949年夏,康奈尔大学博士生施坚雅在老师夏迪克(H. E. Shadick)的建议下,前往中国进行田野调查。原计划是调查华北农村,但因时局影响,改赴四川成都,挂靠于华西大学社会学系。(5)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, pp.3-4;赵大琳编:《蒋旨昂学术年表》,蒋旨昂:《战时的乡村社区政治》(待出)。来中国前,施坚雅拟定的田野计划分为一般性调查和专题调查。前者是通过住进乡村农户家中,观察他们的农业技术、维持生计的办法、社会组织、信仰与情感系统、生命周期等;后者则侧重个人人格,将进行投射性测试,特别是罗夏墨迹测验(Rorschach Test)和主题统觉测验(Thematic Apperception Test),此外还有个体生命史、民间道德系统调查等。(6)Harrell and Lavely,“Preface,”Rural China on the Eve of Revolution, p.vii.

调查区域虽已改为华西,但施坚雅仍希望找寻一个类似华北村庄的调查点,按原计划进行调查。所以他选择指导教师,物色调查点、居住地,以及最初关注点,均以乡村为考量。当时华西大学社会学系有李安宅、蒋旨昂、罗荣宗、冯汉骥等教授,施坚雅了解各教授的研究方向后,认为蒋旨昂所做工作与他最接近,盖蒋有丰富的中国乡村田野调查经历。(7)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, p.6. 蒋旨昂1934年毕业于燕京大学社会学系,曾在河北清河实验县、山东济宁实验区、贵州定番实验县、重庆乡政学院等处工作时进行田野调查,并于1942年与华西大学乡村建设系教授梁仲华等人创办石羊场研习站,成为华西坝五大学师生实习研究基地。然与其田野笔记的记录不同,施坚雅后来回忆时,只提到李安宅是他在华西的导师。参见王建民等:《从川西集镇走出的中国学大师——美国著名人类学家施坚雅(G. W. Skinner)教授专访》,《西南民族大学学报》2009年第10期。

初到成都时,施坚雅曾与华西乡建委员会的外国朋友及社会学系李质明一起到灌县、绵竹、石羊场等地赶场。这让他接触到被他称为market town的“场”,这类场上常住人口虽只有几十户到数百户,但其服务对象多至上万人,已超出其所能承担的调查量。于是他试图寻找更小的乡村社区,最后选定高店子为调查点,因其不在主道上,不像其他许多“场”那么城镇化(less urbanized)。(8)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, pp.10, 13, 37. 按施坚雅把场称作market town即市镇,此处的less urbanized当由此理解。这意味着他很早就把不同的场按城镇化的程度来区分。多年后他接受王建民采访时说,当年他曾请林宝卿代买他居住房屋屋顶的玻璃瓦片,但“基层市场”买不到,只能到更高级的“中间市场”购买。这个细节让他注意到市场的等级。参见王建民等:《从川西集镇走出的中国学大师——美国著名人类学施坚雅(G.W. Skinner)教授专访》,《西南民族大学学报》2009年第10期。或许他后来的市场层级概念就是由此萌芽。他第一次到高店子时,因非赶场日,故场上少有人迹,场外更是一片乡间景色:农居、树林、田地高低起伏,农作物茂盛生长。施坚雅理想中的调查点本应更接近乡村,但在没有华北式村庄的现实情况下,一个稍大的幺店或稍小的场,成为施坚雅妥协后的选择。可以说,施坚雅选择高店子作田野点,正看重该地不那么嘈杂、繁忙的乡间属性。(9)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, pp.35-37.

在居住地点的选择上,施坚雅遵循着原定计划。相较于住在场上,施坚雅更希望住到高店子附近的乡村,与普通农家一起居住,以便近距离观察当地家庭生活,研究他们的社会处境。故他谢绝了单独居住、由独居老妇照顾其生活的建议,最终搬到殷实佃户林宝卿家中。(10)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, pp.38, 41.

按照计划,施坚雅最先着手人口和家户的专题调查。从1949年11月28日开始,他根据乡公所内各保人口数据、保校学生及家长资料设计调查问卷,内容包括家庭人口数量、土地、租佃制度等,之后单独访谈其中52户家庭,至12月11日抄录完成后结束该项调查。这一工作均在乡村完成,访谈对象也多为农户。(11)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, pp.99-122.

除家户专题调查外,施坚雅的田野笔记中有大量对农家日常生活的记录,包括农家房屋方位地图、民居样式等环境情况;土地耕种、租佃制度等经济关系;种植粮食、蔬菜的技术和收获情况;以及诸如林太太做鞋、林先生请人做烘笼儿、工人补修房屋、林先生做饭、布店老板纺织布匹、儿童如何被照顾对待等生活劳作情形。如笔记整理者所言:施坚雅“想尽可能多地记录下农家日常生活”。(12)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, pp.41-55, 57-60, 66-77, 84-89, 95, 97-98, 109-110, 124-128, 140-146.

观察农家日常生活本是施坚雅拟定的调查计划,也贯穿高店子调查的始终。作为成都郊外的“场”,高店子有着明显的市场特点。赶场是成都平原社会生活的基本内容,也是华西社会学界颇为关注的领域。施坚雅到成都之后,即使对赶场氛围有所排拒,仍然细致观察场上各类专门市场——如米市、牲畜市、燃料市,并将市场信息及人们交易情形详细记录。(13)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, pp.10, 35, 61-63, 80-82, 91-94, 129-131, 152.相比于原来的调查计划,他的视野已有所拓宽。

施坚雅的第二项专题调查是确定华阳县各市场区域。从12月15日至20日,施坚雅的足迹遍布高店子、大面铺、黉门铺、赖家店、琉璃厂、三瓦窑、中和场等地,他在通往各场镇的路上询问人们经常去哪些场,再对比县志记载的情况,绘出区域图,由此确定市场的大致范围。(14)施坚雅的田野笔记的编者认为这是社会场域分析史上一个重要节点,因为这标志着他已开始思考市场体系的相关问题。参见Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, pp.128-139.从这一调查开始,施坚雅走出乡间固定调查点,频繁地在各场镇间活动。

此后,田野调查一度因时局不稳而暂停,到1950年1月5日重启调查时,施坚雅的活动及关注重心已从乡村日常生活转向“场”。他接续此前的市场调查,继续确认高店子场上各商铺、茶馆、摆摊情形,绘制分布图;又去东岳庙观察寺庙僧人和民众拜神活动,详细询问并记录庙会的筹办、收入和分配等实际情况。通过对庙会的观察,施坚雅注意到地方善堂,并同时搜集袍哥、保校、私塾、宗族等资料。(15)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, pp.163-219.

从1月5日至25日的21天中,施坚雅至少进行了六项调查,他还开始学习客家话,并一如既往地记录农家生活。1月25日,当解放军盘问他调查的具体内容时,施坚雅回复有农业实践、宗教、教育、袍哥和赶场等。(16)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, p.229.除第一项外,袍哥、赶场、教育、寺庙、庙会等内容,都已远远超出固定场域的乡间生活,最能看出他调查兴趣的扩展和重点之所在。

总体而言,施坚雅于1949年来华,因时局变动而调整其田野调查区域:由华北农村改为成都周边。他最初的兴趣在“村庄”(village)而不在“场”;即使后来选择高店子作田野调查点,他也居住于乡间,关注乡间生活。但赶场毕竟是华西民众生活的重要部分,随着对“场”了解的深入,施坚雅开始将更多时间、精力放到场上的各类活动。他的调查兴趣逐渐扩展,开始思考市场问题,并对市场区域进行专题调查。在这一过程中,华西大学社会学系师生的影响不可忽视。要理解施坚雅的中国市场体系理论,需要注意其可能的学术源流。

二、从“场”到市场:华西社会学的影响

施坚雅在确定田野调查点前,华西师生们就曾多次带他到各场参观,并建议他选择一个场作为调查点。作为施坚雅的导师之一,蒋旨昂对其田野地点的选择、调查内容和方向的确定、调整,都有具体指导。蒋自己选择调查点的标准之一便是要“有研究者生活上的便利”,所以他选择距成都仅12里的石羊场作社会研习站,因其“由校往返仅两三小时,且场面不大,易于了解、把握”。(17)蒋旨昂:《战时的乡村社区政治》,上海:商务印书馆,1946年,第1页;《石羊场社会研习站半年工作简报》,《华西协合大学校刊(复刊)》第1卷第3、4期(1943年11月),第12页。除更具乡村气息外,高店子离成都的距离、状况均与石羊场相似。

尤其值得注意的是,华西大学社会学系师生均重视“场”在社区中的作用。蒋旨昂认为乡村的“核心大半就是集市场镇”,“把握着社区核心之支配和领导的作用”。除了“经济核心,场也是社区之社交、政治和文化的核心。在场上,可以坐茶馆、谈天或接洽,也可传播本地或外面的新闻”,故“必须应用‘射人先射马,擒贼先擒王’的道理”研究其组织。(18)蒋旨昂:《社会工作导论》(1946年),石家庄:河北教育出版社,2012年,第70页;蒋旨昂:《战时的乡村社区政治》,第21页;这样的观念亦为其同仁所共享。华西大学社会学系推介该系年轻教师艾西由的赶场制度研究时,就明确指出“‘场’除了具有集中交易的经济功能之外,它更是整个乡村社区一切活动的中心。因此,乡村社区的形象,都可能从其赶场制度当中显露出它的真实面目来”。(19)《石羊场社会研习站调查研究报告提要》(二),《华西协合大学校刊(复刊)》第1卷第12期(1944年4月),第6页。

施坚雅后来的市场理论的一个关键,是他试图结合市场体系与政治社会体系。从其田野笔记可以看到,在进入高店子之前,他已关注集市与“正式行政层级”(formal governmental hierarchy)之间的关系,而这个关联的经验事实,主要是由华西大学社会学系的老师提出的。先是华西大学教授梁仲华告诉施坚雅,四川社区按经济可以分为大都市、县城、场、幺店;按政治则分为都市、县、镇、乡、保和甲,两者是相互关联的。(20)施坚雅曾据此对绵竹之行所见的十多个场进行划分,把最大的“镇”列为重要市镇(important market towns),次一级的“乡”则列为重要的乡村贸易中心(important rural trading centers)。参见Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, pp.13, 22.随后,施坚雅在1949年9月的宴席上曾向晏阳初请教有什么比场更小的社区。晏阳初提醒他注意聚落和幺店,并指出“保”的重要性,其中保校(bao school)通常是地方中心。(21)保是新县制中的保甲组织中的一级,保校即设于这一级的学校,华阳县所在的第三区,一般一保或两、三保便有一个保校。参见Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, p.23.10月17日,施坚雅与华西大学的“高先生”(22)这位高先生对施坚雅影响很大。笔记中没提到高先生的名字,当时在华西社会学系任职的高姓老师是讲师高绪森,另有助教高伦举,前者的可能性更大。进行了一次长谈,高先生向他介绍了从省到保甲的行政层级与社会组织,强调了保的重要性,指出保校往往是社区的社会中心,并提示他注意区位和交通条件对市场兴衰的影响:“最近几年,有若干开在十字路口或其他合适地点的幺店成长为场;而在一二十年时间里,有些场因为新路开通而从地图上消失。有时富有生气的场就在县城墙外成长起来。”(23)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, pp.33.市场的区位与其兴衰消长的关联,后来成为施坚雅市场体系的核心内容之一。

也是在上述谈话中,高先生建议施坚雅以离城15里的高店子作为他的研究社区。而施坚雅最初打入高店子地方社会,是依靠蒋旨昂指派的调查助手、高店子本地人陈克猷。他后来也按蒋旨昂、李安宅的指示,在高店子找本地受过教育的年轻人做调查助手,如帮助他整理乡公所家户资料的叶先生,教他学客家话的冯先生、郭先生等等。在整个调查过程中,施坚雅始终与华西大学社会学系师生们保持频繁联系。他每两周回华西大学一次,与师生聚谈,并且定期与蒋旨昂、李安宅等教师讨论调查进展,更将田野笔记交由蒋旨昂保管,教师们在阅读其笔记后又给予进一步指导。此外,李质明、陈克猷、高先生等人也时常到高店子探访,为他出谋划策。李安宅、蒋旨昂和高先生都曾提醒施坚雅与当地袍哥建立良好关系,以便调查顺利进行。(24)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution,pp.33-38, 41, 60-65, 100-103, 139, 158, 162-172, 181-182.

市场调查本是华西大学石羊场社会研习站的研究计划之一,艾西由就曾撰写《石羊社区之赶场制度》《成都石羊社区的市场》等论文。(25)《石羊场社会研习站调查研究报告提要》(二),《华西协合大学校刊(复刊)》第1卷第12期(1944年4月),第6页;《石羊场社会研习站调查研究报告提要》(四),《华西协合大学校刊(复刊)》第1卷第13、14期(1944年4月),第12页;艾西由:《成都石羊社区的市场》,《社会建设》(重庆)第1卷第1期(1944年7月),第82-90页。华西大学社会学系的此类旨趣,应对施坚雅有所影响,并在潜移默化中给他以启迪。1949年12月15日,他赶场回家时遇到房东林太太在高店子通往黉门铺的岔路口卖橘子,于是把“找到高店子场镇区域的界限”定为自己的目标,由此开始其近一周时间的市场区域调查。(26)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, p.132. 刘永华注意到,施坚雅理论中“基层市场共同体”形成的前提——小农在赶集时与来自共同体内其他村庄的小农进行社会、经济交往,并彼此相熟,来自他对高店子田野调查的结果。参见刘永华:《传统中国的市场与社会结构——对施坚雅中国市场体系理论和宏观区域理论的反思》,《中国经济史研究》1993年第4期。

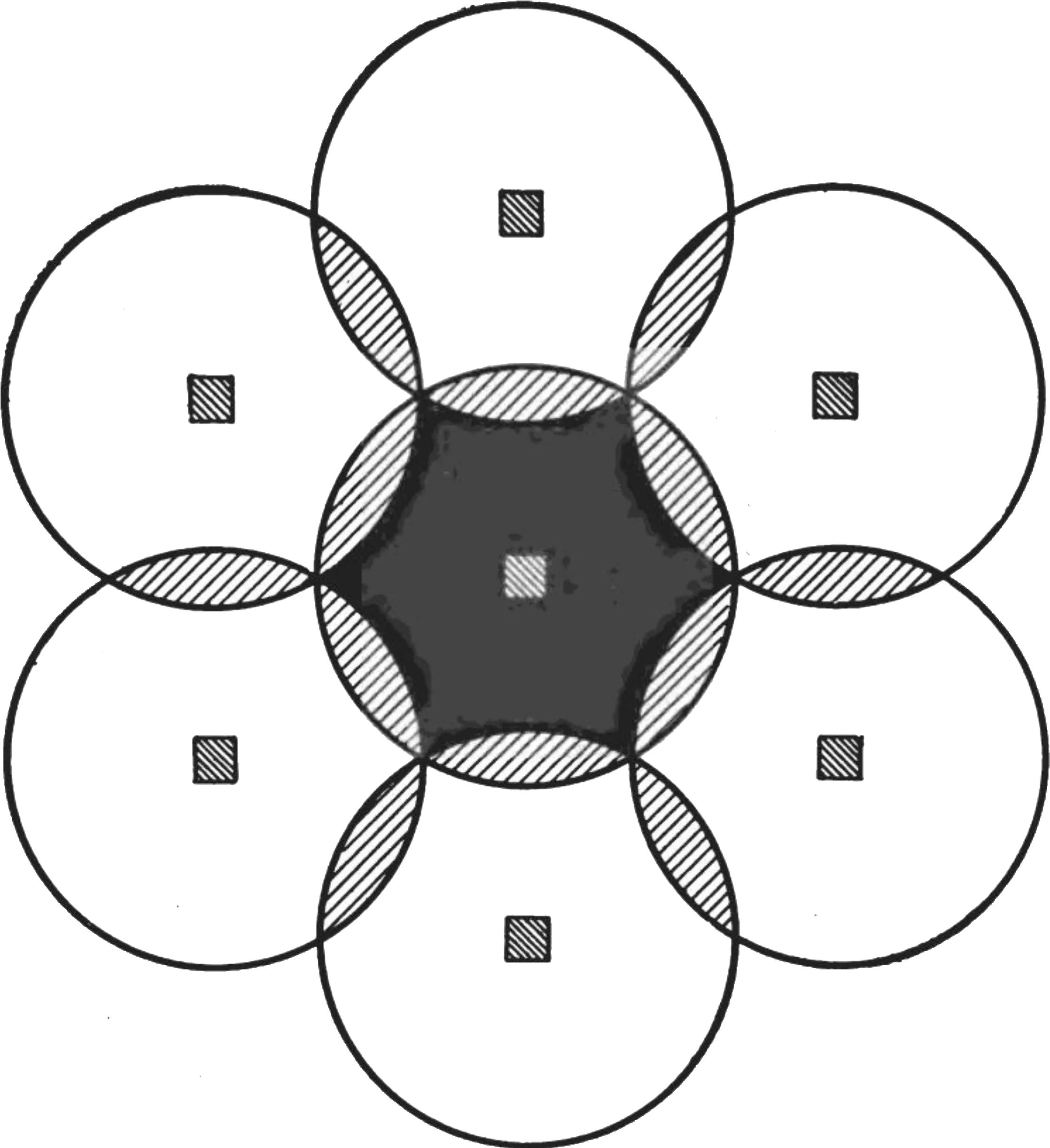

施坚雅调查市场区域的做法是在场与场之间的道路上询问人们的赶场倾向,以确定两个场的辐射区域和界线。以其调查高店子南边市场界限为例:施坚雅在高店子通往新店子的主路上询问人们更愿意赶哪个场,最终在距离高店子大约八里的地方,人们的答案最为多样,去高店子或新店子或两处都去的人较为平衡,他于是把这一地点作为高店子市场区域在这条路上的边界点,再根据县志中的情况,绘制该场及邻近场镇、道路和河流的地图(如图1),确定场的“理论边界”(theoretical limits),然后到这些边界点询问人们赶场倾向,核对理论边界与实际的差异。(27)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, pp.132-133.

上述社区划分方法来源于美国乡村社会学创始人盖尔频(Charles J. Galpin),(29)关于Galpin的中译不一,本文沿用蒋旨昂的译法。他在1915年发表的小册子《一个农业社区的社会解剖》(TheSocialAnatomyofanAgriculturalCommunity)中提出,“一个乡村社区是由一个交易中心与其周围的散居农家合成的。要界划这样一个社区,最好是用那个交易中心的交易行为所能向周围达到的距离,在其最远处划下记号。将这些记号连起来,就形成一个圆圈。圆圈以内的面积就是一个社区”。(30)杨懋春:《乡村社会学》,台北:正中书局,1970年,第11-12页。盖尔频稍后有更详尽的论述,参见Charles J. Galpin, Rural Life, New York: The Century, 1918.

盖尔频的思路和方法从20世纪30年代起在中国社会学界较为流行,(31)参见傅春晖:《基于集镇的乡村社会:杨懋春的农业社区研究》,《学海》2021年第2期。或者用蒋旨昂的话说,中国的乡村调查“至多到了盖尔频的程度”。(32)蒋旨昂:《社会工作导论》(1946年),第48页。杨开道、张鸿钧先后主持的燕京大学社会学系在清河的调查就是以交通路线和市场的交易距离所确定的交易区(trade zone),作为乡镇社区的基本社会单位(social unit)。(33)参见侯俊丹:《从清河到禄村:燕京社会学社区研究传统再考察》,《中国农业大学学报》2021年第3期。参与清河调查的蒋旨昂也是这一方法的重要实践者。1940至1941年他在重庆来凤驿、歇马场调查乡村社区政治时,就通过划分贸易区域、教育区域、行政区域和其他服务区域以确定社区的范围。(34)蒋旨昂:《战时的乡村社区政治》,第8-11页。在成都与华西大学合署上课的金陵大学社会学系老师楚玉琴考察华阳中和场赶场人数时,也是从交通路线入手,在来往中和场的五条路上进行统计。(35)玛丽·博斯沃斯·特德雷:《中和场的男人和女人》,张天文、邹海霞译,北京:中国文联出版社,2011年,第36-37页。

盖尔频的取向与后来流行的克里斯塔勒(Walter Christaller)六边形理论(36)Walter Christaller, The Central Places in Southern Germany, trans. by Carlisle W. Baskin, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1966.一般认为是芝加哥大学社会学系教授乌尔曼(Edward Ullman)在1941年将这一理论介绍到美国,而克里斯塔勒著作的英译本到1966年才出版。有相似相关之处,乌尔曼已指出盖尔频的开创性研究是美国方面类似取向的“第一个贡献”。(37)Edward Ullman, “A Theory of Location for Cities,” American Journal of Sociology, Vol.46, No.6, May 1941, p.855.读过乌尔曼这篇文章的蒋旨昂也说:“多角形的发现,不自20世纪40年代的克里斯陶勒始。美国乡村社区分析的前辈盖尔频早已在上次欧战时应用贸易、学校、教堂等所影响的区域来划定社区,找出社区之多角性了。”不过,盖尔频未曾像克里斯塔勒一样“把这多角形公式化或规律化”。(38)蒋旨昂:《社会工作导论》(1946年),第47-48页。这些内容也见于蒋旨昂:《社区组织释要》,《社会建设》第1卷第4期(1945年10月),第64-65页。

VILLAGE OR CITY CENTER FARM HOMES USE INSTITUTIONS OF THE CENTER JUST AS DO RESIDENTS OF THE CENTER FARM HOMES USE INSTITUTIONS OF MORE THAN ONE CENTER图2 盖尔频所绘农业社区的理论形态(39) Galpin, Rural Life, p.85.

盖尔频已虑及交易中心区的延展问题,他的图示也是每个农村区域的中心周围有六个附属区域圈,不过其图形是圆圈而不是多角形。按照他的理论,农村区域之间的界限不是一条线,而是一个交叉地带。只要允许圆和圆之间有一定的相互交接的重合交叉区,则用圆来构图,既可得到达意的图形,更能反映实际农村面貌,也不至于产生多个圆形之间存在空隙(意味着从信息到物品交易的空缺)的问题。他的示意图如图2所示。

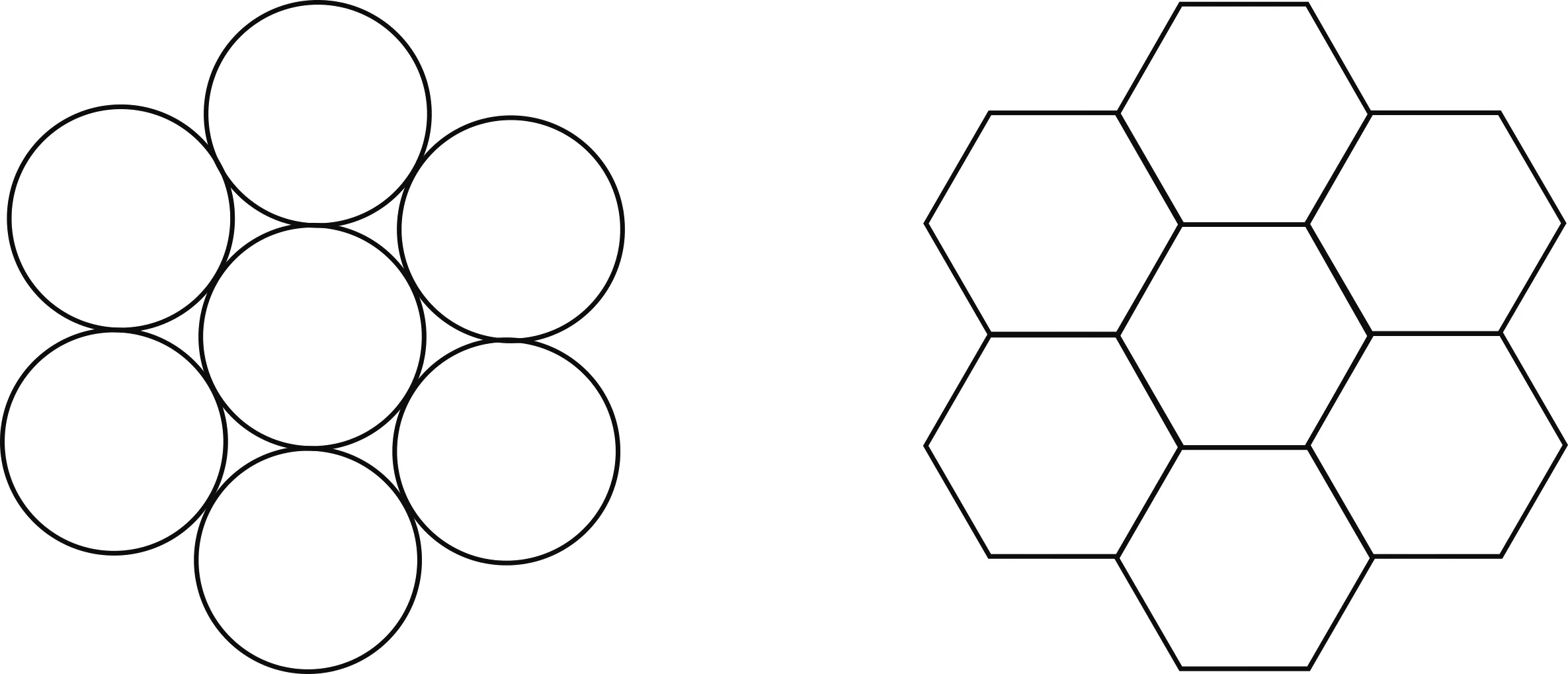

这样的示意图描述小区域比较切实,要再扩展就有些不便。若去除交叉区按多个同心圆的方式来构图,各圆圈之间就会有一些未能顾及的空隙,仿佛交易或其他交往被隔断了。主持清河调查的杨开道在1930年曾依据盖尔频与何桑(Horace B. Hawthorn)的研究(40)Horace B. Hawthorn, The Sociology of Rural Life, New York & London: The Century, 1926.较为详细地讨论了“农村社会的地域的基础”。他接受何桑以半小时行程的里数为半径的同心圆来表示“理想的农村形状”的方法,但因“一个农村的旁边还有许多的农村,个个都是圆,岂不是空着许多地方”(杨开道在书中明确了他说的“农村”是指“一个小小区域里面的人民的自然的共同的结合”),所以他选择使用最接近圆的几何图形六角形(六边形)来表述(见图3)。(41)本段与下段,参见杨开道:《农村社会》,上海:世界书局,1930年,第40-52页。图3见书中第47页。

第一图 不合理的理想农村 第二图 合理的理想农村

杨开道认可盖尔频关于“社会关系的边界不是一根界线,而是一个交叉地带”的见解,但要用抽象的图形来表述,显然六角形更具伸缩性。盖不论什么图形,本来只是理想型的。“事实上的农村,应该是一个不规则的多边形,像天然的细胞一样的”。这样的农村又是相互影响的,“许多农村调剂的结果,便成功许多六角形或不规则多边形的农村”。

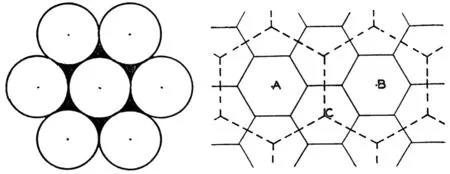

实际上,瞿若翰(Johann Heinrich von Thünen)早在19世纪就已经用以城市为中心的七个圆形来表现相连的区域,受他影响不小的克里斯塔勒也因为要避免各圆形之间存在不能涵盖的空间而改用扩展式的六边形。(42)Ullman, “A Theory of Location for Cities,” pp.856-857.图4见书中第856页。图4是乌尔曼所绘关于两人思路之关联、发展的图示,可以看出与杨开道的图示大体一样。当然也有一个重要的不同,即虚线的大六边形表现的是更宽广的服务或交易区,而整个图式是可扩展的。

图4 乌尔曼所绘瞿若翰与克里斯塔勒关于附属区域的理论形态、

应该说,杨开道比克里斯塔勒更早想到六边形构图的表述方式,但他仅点到为止,和盖尔频一样未曾把这一图式规律化以适应更宽广的区域。同时,杨开道所依据的是以半小时行程来决定地方社会大小的方法,是从一个个村庄中心向边界辐射的六边形,而克里斯塔勒的是以一个个市场为中心向周边辐射的六边形,两者的辐射方向其实是相反的,一以村庄为中心,一以市场为中心。这彰显出双方的一个重要不同,杨开道是专门侧重乡村的,而克里斯塔勒则以商业体系的市镇为思考中心,以打通城乡的对立(前引乌尔曼介绍克里斯塔勒观念的文章就名为《城市定位理论》)。

即使回到乡村,用施坚雅的话说,双方差别的关键在于,农民生活的那“一个自给自足的社会”,究竟是“村庄”还是他所谓的“基层市场社区”。且杨开道看到或设想的更多是接近北方的村庄,如果是到川西平原,那里本是分散居住,而不像一个个村庄那样聚居,故很难说有一个向外辐射的居住中心。若以市场,亦即四川的“场”甚至更小的“幺店子”为层级中心,或能更充分地表现乡村社会的全局。(43)施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,第40、6-7页。简言之,倘若要从一个中心向外辐射的思路来思考生活区域,同时还要关注各区域的衔接,六边形图形的确更具适用性。

杨开道的学生蒋旨昂则把乡村看作社区,同时注意人与环境之间向心和离心的双向互动。他也特别看重社区的核心(包括人的核心、制度核心和地理核心):“提到核心便易想到中心,想到中心便易想到圆。但是如果把社区抽象化,当成圆形,即使在平原上,也是不妥的,因为从许多互相接连的社区看来,如果全是圆,则圆与圆之间,岂不有了许多空隙,变为没有核心来影响的‘无人地’了吗?实地研究,证明社区不是圆的,而是多角形的。”(44)本段与下段,参见蒋旨昂:《社会工作导论》(1946年),第37-38、45-47、54页。

这很像是杨开道观念的重述,但此时蒋旨昂已通过乌尔曼的文章知晓克里斯塔勒的“社区之扩大公式”,而上引乌尔曼的图示与杨开道的基本一样,所以也不排除是受乌尔曼图示的影响。与杨开道不同的是,蒋旨昂更注重图示的延展性,即其所谓“社区化”的问题——社区内“要交换消息,要共通有无,要避免割裂”;而“社区生活习惯之能日趋扩大”,可能是“世界大同的基础”。他的具体思路是:

一个小社区(例如一个村庄),既是六角形的,则与之接连的小社区有六个。把这六个小社区之核心用线连起,恰成一个较大的六角形。于是原来那中心社区的小村,便可扩大为这个较大六角形社区之核心,而为集镇了。而且,整个较大社区便是这集镇所影响的县了。这一较大社区同其他六个与其接连的较大社区,又构成一个更大的六角形社区,其核心便由原来的集镇扩大为都市,而此更大的社区,便是那个都市所影响的一省了。在理论上,这种六角形的扩大变化,可以大到全国,可以大到全世界。(45)本段与下段,蒋旨昂:《社区组织释要》,《社会建设》第1卷第4期(1945年10月),第64-65页。

一般人“通常想不到把社区一词用于一个较大的区域。实则全国何尝不可以是社区?若干国乃至全世界又何尝不可以是个社区”?小社区可能是单核心的,大社区就可以是复核心的,包括“主核心和一个以上的副核心”。由于克里斯塔勒“仅在南德证实了他的公式。在中国,这公式是否可靠,需要我们从‘腰店子’、(46)蒋旨昂不谙四川话“幺”的意思,应为“幺店子”。小村、大村、集场、县城、大都市之区位分析上努力”。

前引华西教授梁仲华关于从幺店到都市的层级划分与蒋旨昂所论从幺店子到大都市的层层递进社区关系是类似的,甚至当时四川政府也认为地方行政体系当与市场区域对应。(47)1940年代四川实行新县制,此后乡镇调整,即明确了“镇之划分务须以场为中心,乡镇公所所在地之场必有一定之赶集期,且系旧有场镇”。参见《四川省参议会审查意见》(1947年6月),民国荣县政府档案,档号001-03-469,荣县档案馆藏。这大致是当时地方的实际,也是华西社会学教授们分享的观念。

可以看出,从杨开道在燕京大学的开创性努力到蒋旨昂的发展,华西大学社会学人从社区定位到延展的区位分析上已经有了较为成熟的理念。这表现出北伐后中国乡村社会研究一个重要的转折性发展,即从燕京社会学侧重村庄本身的做法转向华西社会学以乡村为社区的区位分析取向。

蒋旨昂注重区位分析固然受杨开道早期观念的影响,但更多是受到燕京大学老师张鸿钧的熏陶。1929年杨开道因农科停办而离开燕大一年,适张鸿钧从美国返回燕大社会学系任教。1932年芝加哥学派的创始人派克(Robert E. Park)教授到燕大社会学系讲课,提倡“社区研究”,把该学派擅长的区位学带到中国。(48)参见赵承信:《派克与人文区位学》,北京大学社会学人类学研究所编:《社区与功能:派克、布朗社会学文集及学记》,北京:北京大学出版社,2002年,第72-83页。在美国以城市研究见长的派克到中国就极力鼓吹适合当地环境的“农村研究”,曾就读于芝加哥大学的张鸿钧乃以“派克在燕京所引导的途径”继续推动燕大的农村研究。(49)杨开道:《我为什么参加农村工作》,《民间》第2卷第1期(1935年5月),第11-12页。蒋旨昂和李安宅都是张鸿钧在燕大指导的学生,有直接的受教经历,蒋旨昂并长期参与张鸿钧主持的各项工作。(50)赵大琳编:《蒋旨昂学术年表》,蒋旨昂:《战时的乡村社区政治》(待出)。在获知克里斯塔勒的社区扩大公式后,蒋旨昂进一步形成了自己的特色。(51)蒋旨昂:《社会工作导论》(1946年),第45-49页。

除了在课堂上讲授这方面的理论,(52)华西大学学生唐克修在其毕业论文中引述了蒋旨昂上课的内容,与蒋旨昂在《社区组织释要》中的论述一致。参见唐克修:《成都市之乞丐》,何一民、姚乐野主编:《民国时期社会调查丛编·三编·四川大学卷》上,福州:福建教育出版社,2014年,第265页。蒋旨昂也鼓励学生探索大小社区间的关联。(53)如华西大学学生漆赫在调查成都青羊场集市时,就注意到青羊场已“成为城市与乡村之间的一座‘桥梁’”,是“城市乡村间货物与资金的‘转运站’”。参见漆赫:《成都市青羊场集市研究》,何一民、姚乐野主编:《民国时期社会调查丛编·三编·四川大学卷》中,第261页。而区位分析的理念也为梁仲华、高先生等华西社会学人所分享。施坚雅抵达华西社会学系是在上述转折之后,他在高店子一带采取的调查方法,并不局限于高店子一场,而是把高店子、大面铺、牛市口、琉璃厂、赖家店、中和场、新店子等华阳县各场的市场区域一一确认清楚,与华西社会学人的取向颇为相似。施坚雅当然可能在美国就得到一些这方面的知识,但从他的田野笔记看,这些影响主要来自蒋旨昂和其他华西社会学人。

据说施坚雅在1960年代撰写相关论文时开始并未引用克里斯塔勒的研究,而是经编辑提醒,才将相应出处加入文章。(54)此系曾与施坚雅有过合作的韦爱德教授(Edwin Winckler)于2018年5月14日在成都东郊音乐公园与陈波教授见面时所言,承陈波教授告知笔者,谨此致谢!不论他此前是否注意到克里斯塔勒的六边形理论,施坚雅在进行田野调查时应已具有类似的思想资源。他后来推衍出的从小市—基层市场—中间市场—中心市场—地方城市—地区城市这样一个不断扩大的六边形中国市场体系,与蒋旨昂所说的从幺店子、小村、大村、集场、县城到大都市的区位分析思路颇为近似。(55)刘永华指出,施坚雅早期区分出的五级中心地是基于对四川的认识。参见刘永华:《传统中国的市场与社会结构——对施坚雅中国市场体系理论和宏观区域理论的反思》,《中国经济史研究》1993年第4期。不过,张青仁认为施坚雅提出的基层集市、中间集市和中心集市的三层集市体系是建立在杨庆堃集市二分的基础上。参见张青仁:《如何理解中国社会:从模式争论到立场反思——对杨庆堃和施坚雅集市研究的比较分析》,《云南民族大学学报》2015年第5期。

施坚雅后来构建的中国市场体系理论当然突破了蒋旨昂等人的看法,远更“系统全面”,且他在正式著述中并未提及华西学人的影响,也没有证据显示他曾阅读过华西学人的论著,所以这方面的直接证据并不多。不过如上所述,蒋旨昂上课所说的就是这些观点,而施坚雅一直在上蒋旨昂的“乡村社会学”课程。(56)Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, p.236.从他把田野笔记交给蒋旨昂保管及其田野笔记中所展示的华西社会学人的多次提示(如上述梁仲华和高先生的影响),说他的理论至少在潜移默化中受到蒋旨昂及其他华西社会学人的影响,或不为过。

整体而言,在高店子的市场区域调查及在成都平原多次赶场的经历,成为施坚雅后来建立中国市场体系的重要经验凭借和思想基础。他在调查期间受到华西社会学系师生关于“场”的看法影响,在他们提示下开始调查市场区域,并在调查中观察到市场区域大小的区别,市场范围与地理因素、交通难易的关系,尤其是确定市场区域与人们赶多个场之间的矛盾,这些都影响着施坚雅的后续研究,并成为他建立中国市场体系的重要学术源流。