商丘市规划区工程地质分区及工程建设适宜性评价

2022-05-19王文韬郭明伟

王文韬,郭明伟

(1.河南省地矿局第四地质矿产调查院,河南 郑州 450018;2.中国科学院武汉岩土力学研究所,湖北 武汉 430071)

0 引言

商丘市是全国重要的交通枢纽和区域性商贸物流中心,是国家重点建设的区域性中心城市。商丘市2015—2020 年城市总体规划将商丘划分为五大特色功能片区融合发展,分别为古城文化区、核心发展区、道北发展区、高新产业区、产业集聚区和物流集聚区,构建了远大的城市发展框架。随着高层、超高建筑、高铁、城市地下空间等大型工程项目逐年增多,对商丘市的工程地质工作提出了更高的要求。目前对商丘市整体工程地质条件研究程度不高,缺少在中心城区外工程建设的经验。遇到了诸如湖相沉积的软土、桩端持力层选择、可液化土层等特殊复杂工程问题(马秉务等,2020),影响了建设周期和工程投资。因此,针对整个商丘规划区开展工程地质分区研究,评价其工程建设的适宜性是很有必要的。

目前从地质环境角度对建设用地地质环境适宜性进行评价研究的成果很多,张丽等(2011)结合工程地质条件,运用加权平均综合指数法,对长江三角洲经济区工业用地的地质环境适宜性进行评价研究;俞跃平和唐柏安(2011)由是否存在桩端持力层入手,采用点面结合的定量评价方法,对绍兴中心城区建设用地进行适宜性评价;张航泊等(2018)通过选取关键的地质环境因子,构建模糊加权模式评价模型,对地质环境质量进行评价与分区,为推进城镇建设的可持续发展提供地学依据;董毓和刘前进(2019)运用Mapgis 空间分析功能,获得评价区各单元格评价因子的分级数据,对城市规划区建设用地进行地质环境适宜性分区评价。

针对不同的地区,选取合适的评价因子,选用恰当的评价方法,成为建设用地工程地质环境适宜性评价研究的关键。鉴于黄河冲积平原地区地形地貌简单,地质环境条件较好,而目前对工程建设适宜性的研究多集中在区域稳定性、特殊土分布、不良地质与地质灾害等方面的研究(姜洪涛和施斌,1995;尼加提·阿布都逊和木合塔尔·扎日,2015;卢玉东等,2015;江思义等,2019),而针对地基适宜性、桩端持力层厚度、地下水埋深及腐蚀性等具体影响因素尚缺少系统的研究和总结。因此更加合理、有效、科学地评价城乡建设用地的工程建设适宜性有待研究。

针对以上问题,本文在前人研究成果的基础上,通过资料收集、调查及综合研究等,并结合商丘市城市地质调查中的工程地质专项工作,进行了钻探取样和室内试验,按照从微观至宏观、由点到面的顺序依次进行了分析研究。结合本地区桩基长度和地下水埋藏情况,通过分析研究工程地质特征,划分出商丘市工程地质分区。在此基础上,通过采用专家打分法和层次分析法相结合的方法,建立了新的评价指标体系,并通过GIS 技术进行综合加权叠加,将评价结果实现定量化、可视化,为建设用地的规划和开发利用提供技术支撑。

1 工程地质特征

1.1 工程地质分层

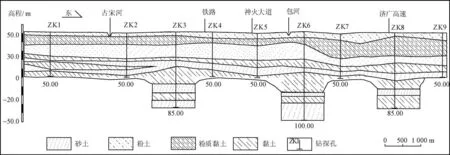

根据商丘市规划区内土体的成因、岩性、物理力学特征等,依据商丘市本地5 家甲级勘察单位提供的260 个具体的勘察项目资料,在此基础上,结合商丘市城市地质调查工程地质专项资料,共划分12个工程地质层(图1)。根据河南省地矿局第四地质调查院岩矿测试中心提供的2012—2015 年商丘标志性项目的土工试验资料,通过分析统计,总结各主要岩土层的主要物理力学性质详见表1。

表1 商丘市各土层基本物理力学指标

图1 商丘市典型工程地质剖面图

1.2 工程地质区划分原则与依据

范士凯(2006)提出了在平原区的工程地质分区工作,应以地貌单元、地层时代和地层岩性组合为主要依据,地貌单元正是第四纪发展到特定阶段,在新构造运动、气候变化、外力作用下的产物。地貌分区是根据地貌形态、物质组成、成因及形成过程等特征,对地貌进行的区域划分。地貌类型组合和地貌成因类型的基本异同则是各级地貌区划的依据(程维明等,2019),同时地貌分区的依据也是工程地质特征的基本组成要素,可以作为工程地质区划分的依据。

同一个地貌区常常含有多个不同成因类型沉积物组成的地貌单元,而这些成因类型不同的地貌单元在岩性组合、沉积结构和构造等方面又存在着一定差异。因此,地貌成因类型单元可以作为工程地质亚区的依据(李长安等,2019)。在实际区段划分中,以场地条件为主,结合到收集到的本地区岩土工程勘察资料、参考岩土体的物理力学性质,考虑到巨厚密实砂土层和常规沉积物工程地质性质差异性较大,密实砂土层可作为首选的桩基持力层;同时因桩基选型和桩长在整个工程造价中占比较高,对工程建设有着重要影响(李新友等,2010;孙快忠和奉化江,2013),可以将其作为工程地质分段的依据。

1.3 工程地质分区

商丘市区地质结构以第四系沉积为主,因历史上黄河多次泛滥、改道,加上后期天气(降雨、风沙)、人类生产活动影响,各种岩性和成因的土体在空间上相互交叉、叠加(王文韬,2019),结合黄河泛滥沉积的一般规律(张光业,1983;冯大奎和张光业,1988),本地区地貌特征为以黄河故道为代表的现代河流地貌和泛流平原为主代表的黄河冲积平原地貌为主。根据地质构造条件及总体地貌特征,共分为黄河故道和黄河冲积平原2 个工程地质大区。每一工程地质区内,根据不同的地层结构及土体性质,将黄河冲积平原进一步划分为洪积洼地工程地质亚区(Ⅱ1)和泛流平地工程地质亚区(Ⅱ2)。泛流平地工程地质亚区多分布有第4 层细砂,埋深在地表下15.0~19.0 m,该细砂层较密实,但厚度不均,局部以与黏土互层的形式出现,本地高层建筑多为此细砂层作为桩端持力层。该砂层是否存在及在厚度埋深上的变化对工程建设有着重要影响。将该砂层在空间上分布特征、厚度、密实度的变化作为主要考虑因素,具体划分出4 个工程地质段。各工程地质区、工程地质亚区、工程地质段见图2。现将各分区段的地貌、工程地质特征分述如下。

图2 商丘市规划区工程地质分区图

1.3.1 黄河故道工程地质区(Ⅰ)

分布于市区北部黄河大堤以北区域,该区地形自北向南变化较大,沿河大堤南北两侧相对高差9~10 m,地貌为黄河故道漫滩,主要岩性为粉土、粉质粘土,局部夹有薄层的粉砂。地基土承载力一般为80~100 kPa。该区工程建设强度小,主要分布有村庄、农田、公路及河道及水利设施。

1.3.2 黄河冲积平原工程地质区(Ⅱ)

分布于北部黄河大堤以南大部区域,地形特征自西北向东南倾斜,地貌为黄河泛流平原,根据地貌特征、地质结构特征及特殊土分布范围等因素,该区分为洪积洼地工程地质亚区(Ⅱ1)及泛流平地工程地质亚区(Ⅱ2)。

(1)洪积洼地工程地质亚区(Ⅱ1)

该区位于工作区西北部谢楼村—李庄乡,金桥村—秦楼村一带,北部郑阁水闸—王楼乡。该区域内,受河流冲积及人类工程活动的影响,区内地势低洼,多呈大小不等的条状、舌状,地形相对高差2 m 左右,地貌单元属洪积岗间洼地,本区为当地主要优等耕地、部分为居民区,枝状水系发育,水系密度不均一,分布不均匀。局部分布有水坑、鱼塘等。区内地层主要为粉土、粉质黏土等。局部有软土分布,地下水位埋深在1.00~2.00 m。该区工程建设强度不大,一般为3 层以下农用住宅用地。浅层粉土可以作为天然地基持力层。

(2)泛流平地工程地质亚区(Ⅱ2)

该区在地貌为黄河泛流平原,地层结构多样,局部分布软弱土,根据地貌特征、地质结构特征及桩端持力层的埋深等因素,将该区进一步划分为4个工程地质段:

①王楼乡~周集乡工程地质段(Ⅱ2-1):该段分布于商丘市区外围,东小庄—水池铺、王口庄—中楼村、沈坟村—北郭庄。基本上呈南北向展布,地势北高南低,地面相对高3 m 左右,地貌单元属黄河泛流平原。岩性主要为粉土、粉砂。该区主要分布河流、农田、村镇及中~小型工业设施,无高大建筑物等工程建设。该段上部粉土地基土承载力一般为100~130 kPa 左右。浅层粉土可以作为天然地基持力层。

②群英大堤~邢店分布多层结构工程地质段(Ⅱ2-2):该段分布于工作区中部双八镇—谢庄村一带区域,呈南北向展布,地势北高南低,地面相对高差3 m 左右,地貌单元属黄河泛流平原,属城市产业集聚区和高新产业区,上部巨厚状粉土地基土承载力一般为100~150 kPa,可以满足多层工业用房、一般厂房的需要,但局部软土发育,软土厚度1.0~2.0 m 之间,承载力一般为80~90 kPa。控制该区段工程建设的地质因素主要为软土。对于低层建筑(8 层以下)一般采用喷粉桩或微型桩复合地基进行加固处理,选择上部第2 层粉土作为持力层(王荣彦,2006),桩长一般在6~8 m,该地区基本上没有高层建筑,一般不采用桩基础。

③李庄乡~京九铁路多层结构工程地质段(Ⅱ2-3):该段分布于工作区中部双八镇—王坟—周集村区域,呈南北向展布,地势北高南低,地面相对高差3 m 左右,属城市高速城市建设建成区和规划区,本地区已建成的高层建筑物也多在本区域,地貌单元属黄河泛流平原,岩性主要为粉土、粉细砂。控制该区段工程建设的地质因素是细砂层埋深和厚度。本地区多为新建高层—超高层建筑物,在埋深14~16 m 以下,普遍分布有巨厚砂层(厚度在9~10 m 以上),砂层标贯击数大都超过40~50 击,极为密实,砂层顶面在同一建筑物内的标高差别不大,砂层以下为硬塑-坚硬状态的Q3粉质黏土,不存在软弱下卧层问题。因而可采用摩擦端承桩,获得较高的单桩承载力。

④东小庄~水池铺多层结构工程地质段(Ⅱ2-4):该段分布于工作区东部王口村—申楼村一带区域,呈南北向展布,地势北高南低,地面相对高差2 m 左右,地貌单元属黄河泛流平原。岩性主要为粉土、粉细砂、粉质黏土。该区主要分布拆迁安置房、产业集聚区、物流集散地和其他城镇及市政配套设施,属城市高速发展建设区。控制该区段工程建设的地质因素主要为细砂层埋深和厚度。该段上部粉土地基土承载力一般为120~140 kPa 左右,天然地基承载力不能完全满足高层建筑、重载厂房和车间的承载力需要,需要进行地基处理或采用桩基础。场地细砂层埋藏在19~22 m,且厚度较薄,与硬塑状粉土呈互层状。这时桩端持力层的选择尤其需要谨慎,可优先选择细砂层作为持力层,但桩端以下持力层厚度不宜太薄,必要时可选用灌注桩穿透砂土与黏土交互地层,进入下部稳定的Q3地层。

2 场地建设适宜性评价

商丘城区大面积分布有第四纪松散堆积物,松软土层厚度较大,但排水条件良好,历史地震震级和频度均较低,无动力地质作用的破坏和影响,也没有《城市规划工程地质勘察规范》(CJJ 57—2012)附录B(中华人民共和国住房和城乡建设部,2012)所列不良工程地质条件和环境工程地质问题,采取合理的降水措施后,地下水对工程建设基本没有较大影响。因此,本区除地基土层结构和地基稳定性各处存在差异以外,其他工程地质条件基本相同。因此,本区场地工程建设适宜性评价的主要对象是工业和民用建筑的地基适宜性(俞跃平和唐柏安,2011),首先对天然地基和桩基(地基处理)分别进行评价,最后根据相互组合关系,确定建筑地基的适宜性。

2.1 评价方法

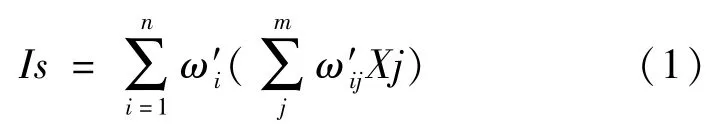

本次评价方法选择评价单元多因子分级加权指数和法,通过建立评价指标体系,构建单因素评价图层,再借助GIS 技术进行综合加权叠加,采用下式进行计算。

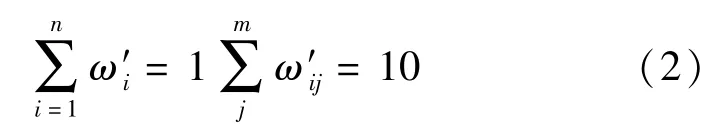

式(1)中:Is—评价单元适宜性指数;n—参评一级因子总数;m—隶属于第i项一级因子的参评二级因子总数;—第i项一级因子权重;—隶属于第i项一级因子下的第j项二级因子权重;Xj—二级因子计算分值。

各评价单元的工程建设适宜性可根据评价单元的适宜性指数分为四级,分别为不适宜、适宜性差、较适宜、适宜。

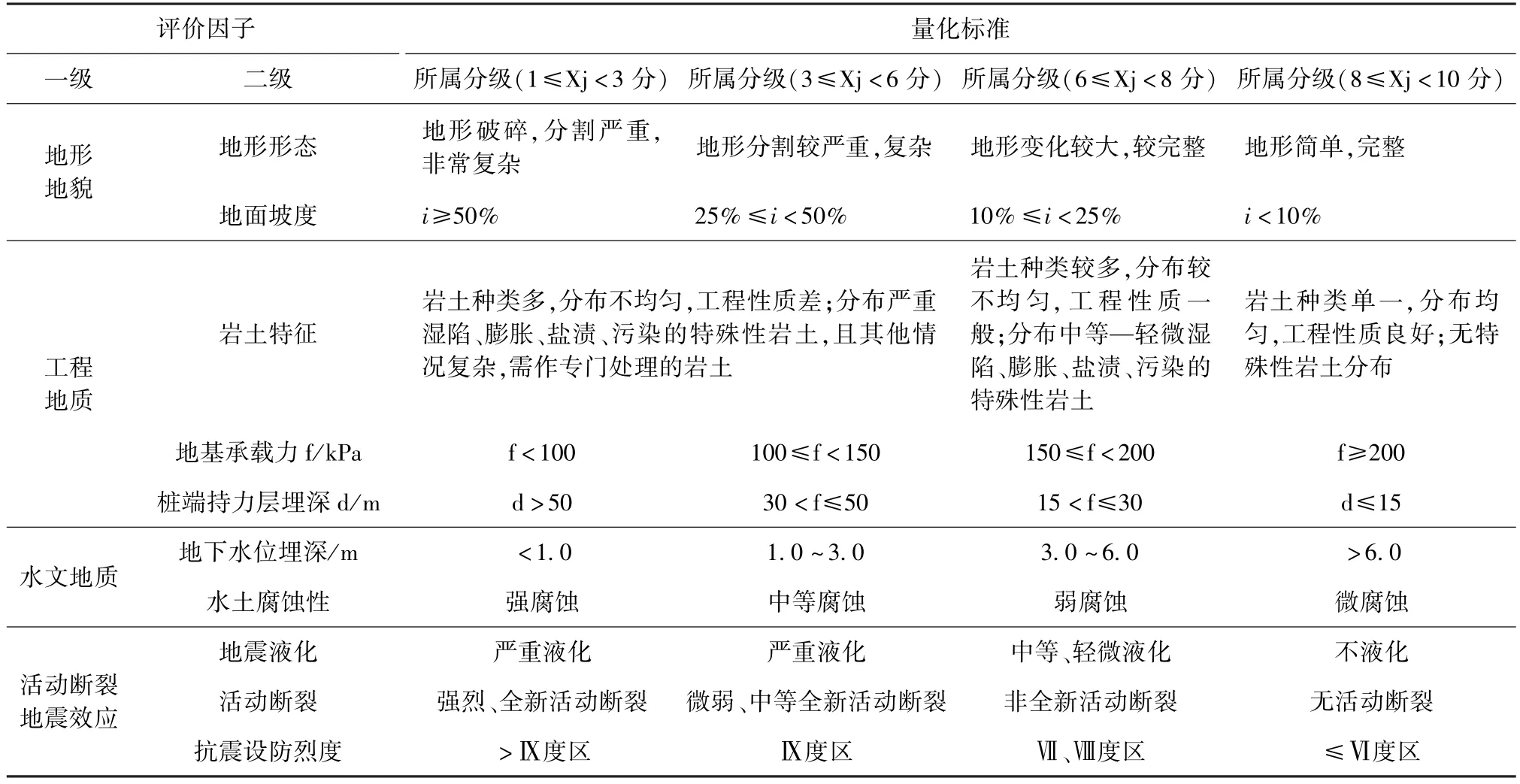

2.2 评价指标确定

充分考虑本地区工勘行业经验,并参考了国内其他城市建筑适宜性评价的标准(俞跃平和唐柏安,2011;王辉和崔可锐,2015;卜令方等,2018;金艳平,2020),结合本次的工程地质分区,最终选取地形地貌、工程地质、水文地质、地震效应作为一级评价因子;将地形形态、持力层坡度、岩土特征、地基承载力和基础持力层埋深(考虑实际地层情况,评价标准有所调整)、地下水埋深、水、土腐蚀性、地震液化作为二级评价因子。具体的定量标准见表2。

表2 工程建设适宜性评价因子的定量标准

针对各级评价因子,按照其对工程建设适宜性的影响程度划分为主控因素、次要因素或一般因素,并确定各级因子的权重。各因子的权重应满足以下要求:

式(2)中:n—参评一级因子总数;m—隶属于第i项一级因子的参评二级因子总数;—第i项一级因子权重;—隶属于第i项一级因子下的第j项二级因子权重。

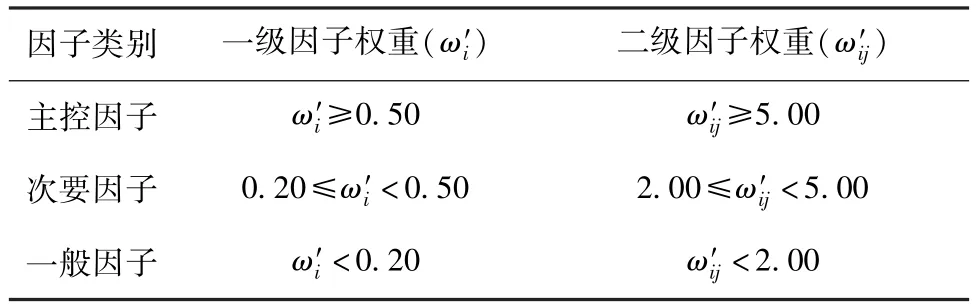

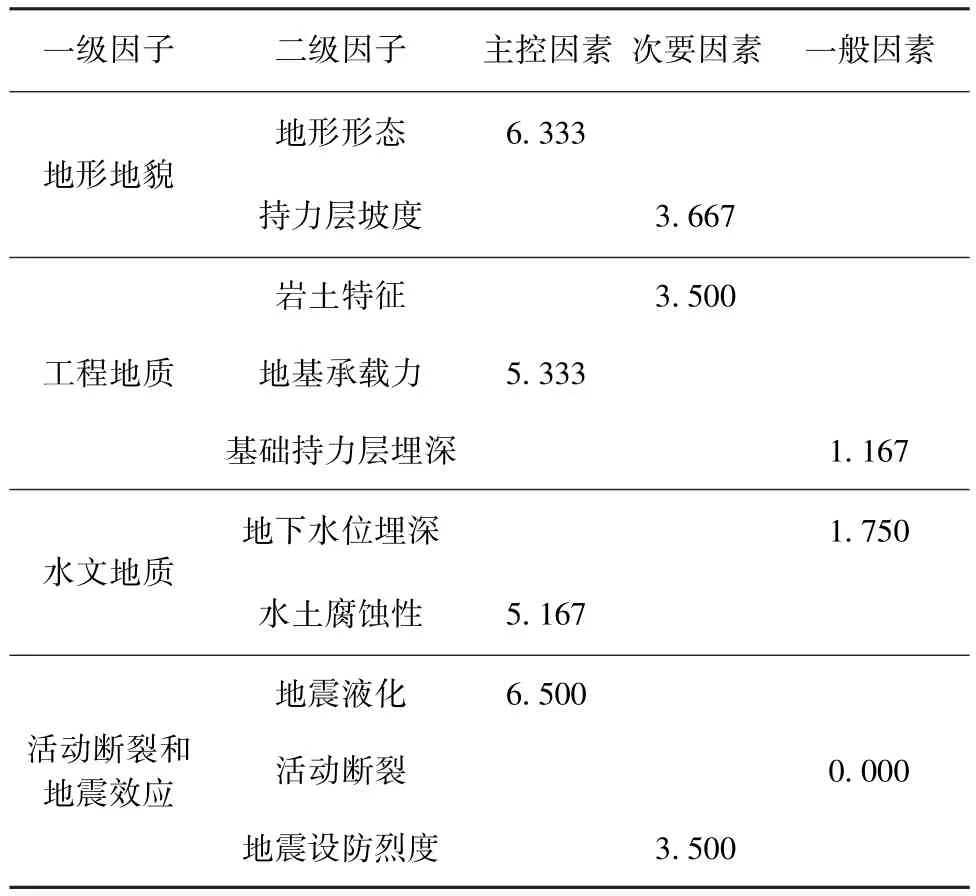

本次评价各因子的权重取值应满足表3 的要求。各级因子权重见表4 和表5。

表3 因子权重取值

表4 一级因子权重

表5 二级因子权重

2.3 工程建设适宜性分区

工程建设适宜性分区评价是在各类专项工程地质评价的基础上进行的综合评价,在各专业图件编制和分区评价的基础上,确定各专题性分区的量化值,应用GIS 技术进行计算评定。评价结果见表6。

表6 工程建设适宜性计算评价结果

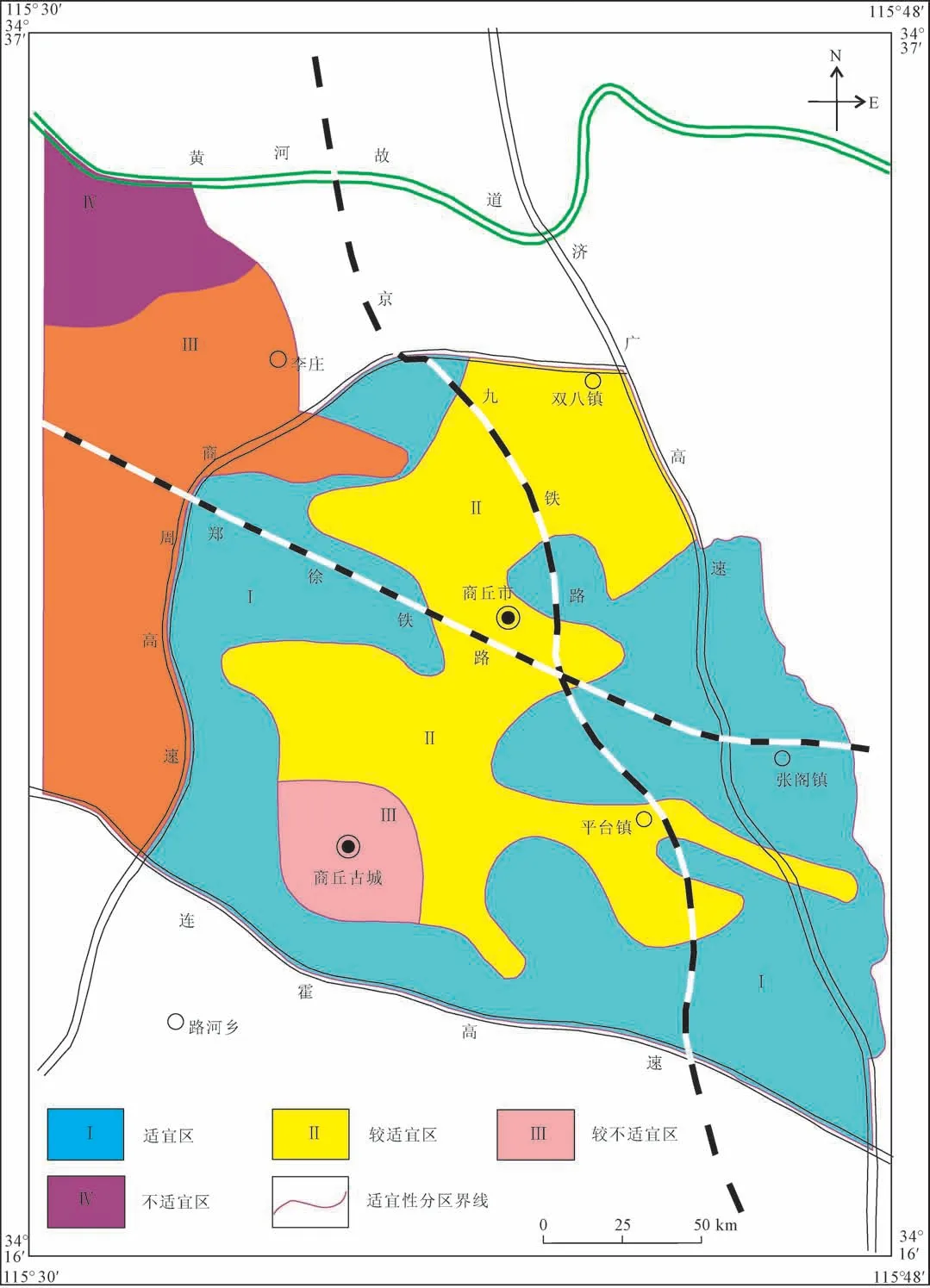

通过定性评价及定量计算评价,将工作区共划分为适宜性区、较适宜区、较不适宜区及不适宜区(图3)。分述如下:

图3 商丘市工程建设适宜性分区图

2.3.1 适宜性区(Ⅰ)

分布于工作区商周高速公路以东—商丘古城以南、王口村—孙小庄一线以南区域,该区地形平缓,浅层土地基土承载力较高,无软土分布,抗震设防烈度为7 度。地下水位埋深大于3~5 m,该区地下水腐蚀性为弱腐蚀,局部微腐蚀。地壳稳定性为稳定,地基稳定性好。区内多层建筑可直接采用天然地基,高层、超高层建筑采用适当的地基处理和桩基方案可满足要求。优先选择砂层作为桩基持力层,同时需注意砂层厚度变化,必要时桩基可穿透砂层,选择下部第四系晚更新世黏土作为持力层,但需选择合适的桩基施工工艺。该区适宜城市规划各类工程建设,为工程建设适宜区。

2.3.2 较适宜区(Ⅱ)

分布于工作区主城区及周边,区内地形平缓,浅层土地基土承载力较低,该区为软土分布区,软土厚度变化较大,抗震设防烈度为7 度。地下水位埋深大于5~10 m,该区地下水腐蚀性为弱腐蚀,局部微腐蚀。区域地壳稳定性为稳定,地基稳定性好。区内多层建筑可采用天然地基,但应根据场地软土厚度、承载力变化情况,采取必要的结构措施消除不均匀沉降,高层、超高层建筑必须采用适当的地基处理和桩基方案,本区巨厚砂层可作为桩端持力层。该区适宜城市规划住宅工程、公共建筑、市政道路工程等,不宜规划大型工业工程,为工程建设基本适宜区。

2.3.3 较不适宜性区(Ⅲ)

分布于工作区西北部,商周高速公路以西和商丘古城区域附近,区内地形平缓,浅层土地基土承载力较低,该区无软土分布,抗震设防烈度为7 度。地下水位埋深小于3 m,该区地下水腐蚀性为弱腐蚀,局部微腐蚀。区域地壳稳定性为稳定,地基稳定性好。其中商丘古城为文物保护区,不适宜城市规划大型工业工程,高层建筑,大型住宅工程,为工程建设较不适宜区。商周高速公路以西区域位于地下水水源保护区,为未来城区备用水源地,区内一般不宜规划大型工程工业民用工程建设,可进行小城镇规划建设及道路水利工程建设,建筑物多为多层建筑,一般不将进行地基处理,采用天然地基可满足建设要求。该区为工程建设较不适宜区。

2.3.4 不适宜区(Ⅳ)

分布于工作区北部黄河大堤以北区域,该区地形自北向南变化较大,沿河大堤两侧相对高差9~10 m,地貌为黄河故道漫滩,地表水体发育,抗震设防烈度为7 度,地下水位埋深小于2 m,浅层土承载力低,承载力特征值在80~90 kPa 之间,主要分布村庄、农田、公路及河道及水利设施。

该区为商丘市水源保护区,不宜作为中高密度开发的区域,仅适宜于农业、小型水利工程等生态保护工程建设。为工程建设不适宜区。

3 结论及建议

(1)根据总体地貌特征,商丘城区共可分为黄河故道工程地质区(Ⅰ)和黄河冲积平原工程地质区(Ⅱ)两个大区。根据地貌成因类型单元不同,黄河冲积平原地质区划分为洪积洼地工程地质亚区(Ⅱ1)和泛流平地工程地质亚区(Ⅱ2),最后根据不同的地层结构及土体性质、优势桩端持力层的选择,进一步将泛流平地工程地质亚区划分4 个工程地质分段。

(2)影响商丘市规划区工程建设适宜性影响因子可选取8 个:地形形态、持力层坡度、岩土特征、地基承载力、基础持力层埋深、地下水埋深、水、土腐蚀性、地震液化。

(3)依据预测分区指标计算,将商丘市规划区划分为基本适宜区(Ⅰ)、较适宜区(Ⅱ)、较不适宜性区(Ⅲ)、不适宜区(Ⅳ)。适宜性分区可作为城乡规划布局、工程建设的重要参考。

(4)利用GIS 技术,通过单元多因子分级加权指数和法,将地面信息的获取、数值计算和空间数据的处理进行了有机结合,能够简单、直观、快速地实现定量分析。但是文中适宜性评价因子的选取,主要是通过多个行业内专家决策,结合地区经验的方式确定,主观性较强,影响了评价结果的客观性,整个评价体系的客观性有待深入研究。