宋元时期佛经翻译中的吐蕃译经传统

2022-05-19孙伯君

孙伯君

[提要]宋元时期藏传佛教在河西与中原得到了广泛传播,吐蕃时期形成并延续下来的翻译传统也贯穿于这一时期藏文佛典的翻译当中。本文参考前人的著述,梳理了吐蕃梵-藏译经中的转写、音译、意译规则,并与唐代以来中原译经原则进行了对比,进一步阐述了敦煌、西夏和元代藏文佛典的汉文、西夏文、八思巴文译本对吐蕃译经传统的继承。贯穿于佛典译本中的吐蕃传统,可谓是藏传佛教传播背景下翻译文本的典型特征,堪为进一步甄别译者的信仰背景、研究古代藏传佛教在内地的传播与影响提供参考。

宋元时期藏传佛教在河西与中原得到了广泛传播,这一时期大量的藏传佛典被译成汉文、西夏文、回鹘文、蒙古文、八思巴文等多种文字,其中贯穿的吐蕃时期形成并延续下来的翻译传统即其传播明证。这些译本或刊入大藏经传世,如沙啰巴所译《最胜真实名义经》《佛说白伞盖陀罗尼经》《佛说坏相金刚陀罗尼经》于至大三年(1310年)被允许入藏《普宁藏》;或镌刻于居庸关券洞,或外化为塑像留存于敦煌洞窟、杭州灵隐寺飞来峰等文物古迹之上。同时,藏传佛教与儒家经典一起,曾作为汉族、党项、回鹘、蒙古各族群众启迪心智的教化工具,尤其在元朝为启迪圣智、修述文治做出了非常大的贡献。正如法洪《帝师殿碑》所言:“有河西僧高沙刺巴,建言于朝,以为‘孔子以修述文教之功,世享庙祀。而光帝师,德俟将圣师表一人,制字书以资文治之用,迪圣虑以致于变之化,其功大且远矣。而封号未追,庙享不及,岂国家崇德报功之道哉?’大臣以闻,诏郡国建祠宇,岁时致享。”[1]可见,历史上,藏传佛教不仅深植于西藏大地,与西藏的地理风俗、本土宗教相结合,而且曾广泛地传入中原内地,且历经千百年,逐渐融入博大精深的中华文化当中。

一、吐蕃梵-藏译经中的转写、音译、意译规则

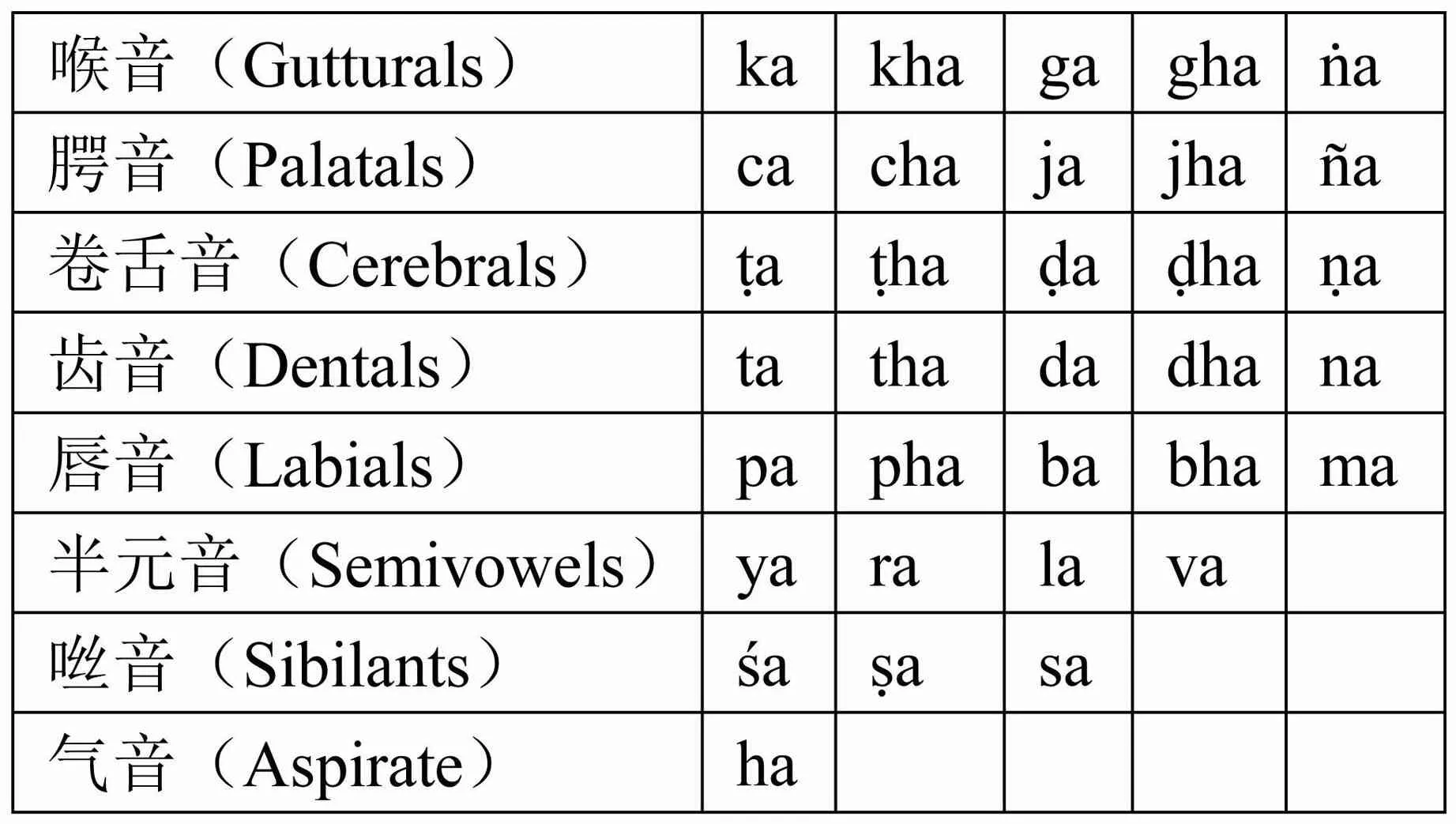

藏文是吐蕃松赞干布时期的大臣图米桑布扎根据梵文创制的。一般认为,梵文有14个元音,35个辅音。14个元音一长一短两两相配,转写如下:

表1 梵文辅音字母表

吐蕃时期对梵文佛经词语的翻译也有较为详细的规定。赞普赤德松赞(798-815年在位)曾经为了编写《翻译名义大集》,统一佛教术语的藏文译名,于9世纪初(约814年)制订了专门的译写规则,这个规则载于《声明要颂二卷》(或译作“《语合》二章”[6]),并作为律令颁行全国。要言之,其中的音译规则、音义合译规则和敬语的翻译规则如下[7]:

1.音译规则,《声明要颂二卷》规定:“一个梵文音与多种藏文词语相对应的,应根据上下文创立最适当的词语,像gaudama中的gau这个音,与‘词语’‘方向’‘地’‘光’‘金刚’‘牛’‘善趣’等多种词语相对应,……译文用一个词语把它们全部包括进去又办不到,只译一个意义又没有充足的理由,这样就不要翻译,而保留梵文的原样(音译)”。

3.敬语的翻译规则,《声明要颂二卷》规定:“关于佛、菩萨和声闻等表示尊卑等级不同的词语,对佛应译为敬语,对其他则可用中等以下的词语,按照以前父王的阐钵布及大译师们集体翻译《宝云经》和《入楞伽经》等时的规定翻译。”如佛“眼”用spyan,“手”用phyag,“足”用zhags,而人“眼”用mig,佛“说”用gsungs,佛“看”用gzigs,人“说”用smras。

4.佛经的标题除了意译,还有藏文对梵文的转写形式。如:《大乘无量寿经》,藏文转写梵文标题作rya-aparamīta-āyurjāna-nāma-mahāyāna-sūtra,藏文意译作’phags-pa tshe dang ye-shes dpag-tu-med-pa zhes-bya-ba theg-pa chen-po’i mdo,即“圣无量智寿大乘经”。

唐五代、宋元时期,随着藏传佛教向河西与中原的传播,吐蕃的梵-藏翻译传统也直接贯彻于汉文、西夏文、蒙古文、八思巴文等佛经译本当中,可以作为检验这些文本是在藏传佛教影响下翻译而成的典型特征。

二、吐蕃梵-藏与中原梵-汉译写规则的异同

唐宋时期中原佛经翻译大多奉行玄奘的“五不翻”原则,这个原则最早载于唐乾宁二年(895年)景霄纂《四分律行事钞简正记》,后见于宋大中祥符七年(1014)智圆撰《涅槃玄义发源机要》,比较详细的记载见于宋绍兴十三年(1143年)法云编《翻译名义集》中的周敦义序,其中对“五不翻”原则的具体解释是[8]:

唐奘法师论五种不翻。一秘密故,如陀罗尼;二含多义故,如薄伽梵具六义;三此无故,如阎净树,中夏实无此木;四顺古故,如阿耨菩提,非不可翻,而摩腾以来常存梵音;五生善故,如般若,尊重智慧轻浅,而七迷之作,乃谓释迦牟尼此名能仁,能仁之义位卑周孔。阿耨菩提,名正遍知,此土老子之教先有,无上正真之道无以为异。菩提萨埵,名大道心众生,其名下劣,皆掩而不翻。

“五不翻”原则得到了唐宋以来中原经师的广泛遵循。实际上,梵-藏和梵-汉两种翻译原则最大的区别之一是对于佛、菩萨名称和声闻术语的翻译,即玄奘“五不翻”原则所涉及的“多义故”和“生善故”等不翻,汉语采用音译,而藏语有些用音译,有些用意译。如梵文bhagavān,汉语音译作薄伽梵;藏文有两种意译名称:“超越世间的”,译作bcom ldan ’das“出有坏”;在世间的,译作legs ldan“具德”[7]。

唐代梵-汉对音规则与吐蕃的梵-藏转写规则既有相同点又有不同点,相同点:

(1)汉语、藏语与梵语三种语言系统中共同的喉音、齿音、唇音,除了浊送气之外,对音规则基本一致;

(2)梵文腭音c-类,从盛唐善无畏之后,中原梵-汉对音一般用汉语齿头音精组字对塞音和浊送气,用娘母字对浊不送气,如:不空《瑜伽金刚顶经释字母品》“左”对c-、“磋”对ch-、“惹”对j-、“鄼”对jh-。其中c-、ch-、jh-三个塞音的译法与藏文相同。罗常培曾在《梵文腭音五母的藏汉对音研究》中归纳过梵-汉对音历史上与梵文c-类音节对音形式有两派:一派是用正齿音照、穿、禅和日母字对音;一派则是用齿头音精、清、从和娘母字对音。并指出“前一派和读作舌面前音的印欧语言学者相同,后一派和读作舌尖前音的西藏译音相同”[5](P.71-75)。实际上,唐宋时期不空、慧琳等主流译经均采用后一派译法。

(2)唐代密咒腭音c类浊不送气音一般用娘母字,如不空《瑜伽金刚顶经释字母品》“惹”对j-,与吐蕃梵-藏译音中用dza对音有所不同。

此外,中原翻译的汉文佛经,往往没有梵文题名的音译。

三、敦煌佛经梵-汉对音中所反映的吐蕃译经原则

敦煌文献中有很多佛经是吐蕃占领沙州时期(786-848年)翻译的,这些佛经陀罗尼的梵-汉对音中也反映了吐蕃时期延续下来的译经原则。如法藏敦煌P.3861号文献[12]②,包括了《金刚廿八戒》《散食法》《三窠法义》《金刚总持大摧碎陀罗尼真言》《大悲心陀罗尼真言》等密法和真言,其中陀罗尼对音呈现以下规律:

(3)梵文bha用“勿合反”对音,与藏译密咒中用藏文ba+ha转写的形式相合,而与唐代中原密咒传统译音中用並母字的做法不同。

(5)梵文ca类混用正齿音照系和齿头音精系字对音,如:ca作/佐(精母);ci井(精母);cu卒(精母);ca/chin臻(照母);chin/嗔(穿母);cam蚕(从母);che清(清母);ja嗟/佐(精母);jo佐(精母);j-折(照母);ji只(照母)/慈(从母);jva左(精母)。敦煌的这个材料看起来是罗常培在《梵文腭音五母的藏汉对音研究》中所总结的两派的混合,实际上与吐蕃的梵-藏译音规则更为接近,尤其是对浊不送气音j-的译法,与唐代密咒多用娘母字的译法不同。

四、吐蕃梵-藏翻译原则对西夏译经的影响

1.译自藏文的西夏文《吉祥遍至口合本续》等佛经,梵-夏对音有以下特点[14]:

(2)梵文j-选用《同音》中属第六品的齿头音字对音,如梵文ja对译作“”,其中“”为齿头音,龚煌城拟作*dzj2;vajra对译作“”,dzj1对j-;jaya对译作“”,对ja;jvala对译作“”,dzwa1对jva。可知在西夏人看来,梵文的颚音j-与西夏语dz-读音相近,这应该是吐蕃译经传统的延续,如同梵文j-在藏文佛经里被一律转写成了舌尖音dz-。

2.西夏仁宗时期受藏传佛教影响新译的汉文佛经也反映了同样的特征:

3.西夏对佛、菩萨和声闻等术语的翻译,译自汉文的多用音译,而译自藏文的多用意译;即使都用意译,语义上也有区别,译自汉文的遵从汉语语义,译自藏文的遵从藏语语义(表2)。

表2 西夏佛教术语译例

表2第3列西夏文出现在译自汉文的佛经中,遵从汉文的译法,1-5例用音译形式,且基本是汉字的音译,而非梵文的音译,7-8例用意译形式;第5列出现于译自藏文的佛经中,均用与藏文对应的意译形式。

4.西夏译自藏文的汉文和西夏文佛经均会仿照藏文对梵文题名加以音译,如:黑水城出土天盛十九年(1167)德慧译汉文本和西夏文本《圣佛母般若波罗蜜多心经》,同时都有对梵文标题的音译和意译。梵文标题作rya-Bhagavatī-prajāpāramitāūtra,西夏文音译作“:”,汉文音译“梵云:啊唥拽 末遏斡帝 不啰嘿钵啰弥怛须嘚啰”;西夏文意译作“:”,汉文意译作“番云:佛说圣佛母般若波罗蜜多心经”[17]。

五、梵-藏对音原则对八思巴文音写梵文的影响

1269年,忽必烈命八思巴(Blo gros rgyal mtshan,罗古罗思监藏,慧幢)据藏文创元朝“国字”八思巴文,《元史》卷202《释老传》载:“至元六年,诏颁行天下。诏曰:‘朕惟字以书言,言以纪事,此古今之通制。我国家肇基朔方,俗尚简古,未遑制作,凡施用文字,因用汉楷及畏吾字,以达本朝之言。考诸辽、金,以及遐方诸国,例各有字,今文字寖兴,而字书有阙,于一代制度,实为未备。故特命国师八思巴创为蒙古新字,译写一切文字,期于顺言达事而已。自今以往,凡有玺书颁降者,并用蒙古新字,仍各以其国字副之。’”[18](P.4518)随着八思巴文的创制,人们也在佛经翻译中用八思巴文标注梵文陀罗尼的读音,同时,仿照藏文制订了音写梵文的原则,可概括如下:

2.梵文辅音字母的八思巴文转写形式如表3(根据居庸关《尊胜陀罗尼》[19],括号中是《密咒圆因往生集》中的不同形式):

表3 八思巴文转写梵文辅音字母表

其原则可概括为:

八思巴文与梵文的对音形式与藏-梵对音形式几乎完全一致,这与文字的设计者八思巴很好地践行并传承了吐蕃译经传统密切相关。

六、元代汉文佛经译本中所反映的吐蕃梵-藏译音规则

12世纪中叶以后,藏传佛教盛行于西夏,仁宗皇帝(1140-1193年在位)和皇后除了频繁地举行大型佛事活动、译经和校经外,更是延请西藏喇嘛担任国师、帝师。1227年西夏灭亡,其故地随后被封为阔端领地,西夏后裔大部分留居于河西走廊的广大地域。随着萨迦班智达携八思巴到凉州(1246年),因有西夏时期已经盛行藏传佛教的因缘,西夏人自然成了宋元更替时期传播藏传佛教的主力。后来宋、金相继灭亡,元朝正式统一,特别是八思巴于至元七年(1270年)被封为帝师后,与藏族毗邻的甘州、永昌、凉州、敦煌等西夏故地,更是成为藏传密教的广泛传行之地,西夏遗僧继续把萨迦派法本译成汉文和西夏文。同时,这些密法随着元代西夏遗僧杨琏真加、一行慧觉、真觉、李惠月、管主八、沙啰巴等被封为中原释教领袖而被带往大都、洛阳、五台山、杭州等地。

下面我们以真智译《佛说大白伞盖总持陀罗尼经》为例[20],说明这一时期翻译的汉文密教经典对吐蕃梵-藏译经传统的继承。

此前,笔者曾据《佛说大白伞盖总持陀罗尼经》中陀罗尼梵汉对音用字明显带有夏译佛经的特点,判定该本为西夏译本[15](P.68-77),实际上更准确地说法应该是该本是操河西方音的西夏遗僧在元代翻译的。

注释:

①·(anusvāra)汉名太空点,写在辅音字母或一个音节的上面,转写作-。它随其后辅音的不同而读不同的鼻音:如果其后辅音是喉音就代表鼻音如果是腭音,就代表鼻音a;如果是顶音(卷舌音),就代表鼻音a;如果是齿音,就代表鼻音na;如果是唇音,就代表鼻音m。:(visarga)汉名涅槃点,表示送气音,转写作读作喉擦音[h],对音时常把它当作喉塞音[]。

②该写本是伯希和于 1908 年从敦煌莫高窟藏经洞携去的,现藏法国国家图书馆东方写本部。

③王静如《西夏研究(第2辑)》,载“中央研究院”历史语言研究所单刊甲种之十一,1933年,第174页。