新型电力系统示范区建设方案研究

2022-05-17詹海松

詹海松

(南京航空航天大学,江苏 南京 210016)

1 项目背景

构建以新能源为主体的新型电力系统是加快生态文明建设的战略选择,我国生态文明建设以降碳为重点战略方向,大力发展风电、太阳能发电等非化石能源是能源领域降碳的主要途径,也是保障国家能源安全的重要举措。能源安全关系到国家安全,实现以新能源为供给主体的目标,将大幅降低我国油气对外依存度,显著提高能源安全保障能力,为构建新发展格局注入强大动力。以终端用能电气化推动能源利用节能提效不仅可以增强绿色发展内生动力,为全面建成社会主义现代化国家提供基础支撑和持续动能,也是推动能源产业链转型升级的重要引擎。通过自主创新,集中突破能源电力领域核心和颠覆性技术,摆脱关键技术装备对外依赖,推动能源电力产业全链条自主可控和转型升级[1]。

以新能源为主体的新型电力系统具备“清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动”的特征,积极建设以新能源为主体的新型电力系统是国家的能源战略。

2 建设思路及目标

2.1 建设思路

(1)全序列储能的协调互动。在电网侧、电源侧、用户侧分别加装储能装置,打造全系列储能接入系统,将有力支撑示范区电网建设,为后续打造新型电力系统提供坚实基础。

(2)加强节能提效,开展综合能源服务。基于自主可控的边缘物联代理装置,实现建筑智能化空调管理;智能调节室内灯光;建立能耗分析、数据统计、信息发布的综合性系统。

(3)新型电力系统商业模式。推动能源服务多元化。在传统能源配置、社会民生、产业发展等传统价值的基础上积极拓展新兴价值,创新商业模式,培育新的业务增长点。

(4)清洁能源下的高承载、高自愈、高效能、高互动新型电网系统。建设基于柔性电网技术的新型混合配电网,支持新能源、储能接入及能量双向互动,实现电网系统的高承载、高自愈、高效能、高互动。

2.2 建设目标

围绕“清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动”的建设主题,立足于区域电网现状和工作实际,深入分析新型电力系统发展需求,打造高承载、高自愈、高效能、高互动网架结构;充分考虑电动汽车、电能替代等新型负荷及典型用户负荷特性,提升预测精准度,挖掘互动潜力;深入应用储能、分布式电源及柔性环网装置,使电网具备高弹特性,提升现有电网的负荷承载能力。

以全序列储能建设为核心,搭载数智动态感知设备等手段,联合主站系统,提升新能源发电稳定性,满足区域清洁能源高效消纳利用的需求,提高供电可靠度,实现电网资源灵活可靠配置,推动双碳目标下基于高可靠灵活性资源的新型电力系统示范区建设。

3 建设方案

3.1 全序列储能建设方案

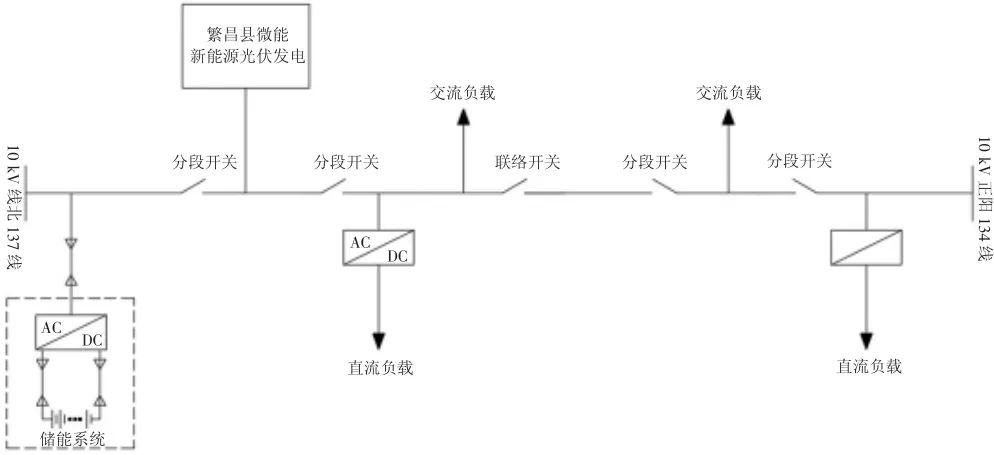

电网侧储能建设方案。拟选定10 kV纬北137线、10 kV正阳134线构建环网系统,在纬北137线1#杆接入储能装置,其配置为2 MW/4 MW·h。利用电化学储能电池系统在谷电时段充电,在尖峰时段放电,实现削峰填谷、紧急保电、降低线路损耗、提高电能质量等功能。全序列储能如图1所示。

图1 全序列储能

用户侧储能建设方案。在城区矿山公司#31040柱上变等5个台区建设用户侧储能系统,在用户分布式电源白天自发自用、余量上网的基础上,储能装置具备智能充放电、补偿电压等功能,解决台区用电高峰期易导致的配变重过载、低电压、三相不平衡等问题。

电源侧储能建设方案。在产业园建设光伏发电、负载充电桩的基础上接入储能装置。通过储能装置的智能充放电、与光伏的协调互动及与调度调控系统交互,基于一体化平台等功能实现园区电动汽车、电动自行车的有序充电,有效支撑了高弹性电网建设,缓解了供电紧张局面。园区微电网如图2所示。

图2 园区微电网

3.2 产业园微电网建设方案

在产业园区停车场建设自行车和汽车停车棚。自行车车棚以260 W多晶硅光伏组件作为原材料,保留车棚原有支架并进行加固。汽车停车棚以260 W多晶硅光伏组件作为原材料,建设分布式光伏发电系统。

建设锂电池储能系统。储能设计额定功率1000kW,容量2000 kW·h,额定功率运行2 h,即可充满电。储能监控系统对上基于IEC104规约,实现与调度调控系统交互。站控层通过IEC-61850组网,支持双机双网模式。

建设充电桩。电动汽车充电桩系统分为两种,分别是30 kW直流充电桩和7 kW交流充电桩。拟设置30 kW直流充电桩10个、7 kW交流充电桩10个和0.2 kW电动自行车充电位40个。

建设能源控制系统。采用“分层分级、协调控制”的原则进行控制,采用就地控制层—协调控制层—优化控制层的三层架构。

实现规模化的清洁能源的接入及使用,且可观、可测、可控;实现电能调配、削峰填谷、提高电能质量等;实现园区电动汽车、电动自行车的有序充电;实现控制总量在微电网层级的快速分解,以及对各源、荷端的协同控制;实现新型电力系统下的清洁能源生产消费商业模式的落地。

3.3 柔性交直流互联建设方案

低压柔性交直流互联系统。本期选择在产业园微电网的基础上建设低压交直流互联系统,通过新建站内电缆实现两个台区的DC 750 V直流母线的连接。

通过产业园两个低压配电台区的低压直流互联,实现配网末端系统正常运行时的动态增容、分布式能源消纳和管控、规模化充电负荷管控及高可靠安全供电能力4方面的目标。

中压柔性交直流互联系统。选定10 kV河沿140线、10 kV立梗136线构建中压柔性交直流互联系统,在两条馈线的联络点建设2 MW模块化并联的紧凑型背靠背柔性直流合环装置1套,1 MW/2 MW·h储能系统直接接入柔直系统直流母线,当两条线路任意一条负载过大时,通过调整交直流互联运行方式均衡两条线路负载,并在故障时实现负荷快速转供,提高供电可靠性[2],如图3所示。

图3 中压柔性交直流互联系统

3.4 建筑能耗智能运维建设方案

初步预计在繁昌区供电公司大楼安装各类传感器、控制器以及系统平台。通过温湿度传感器及温控器联网组成温室集控系统实现对末端的室内温度、设置温度、风速、模式等参数的采集和调控,达到绿色、节能智能化空调管理的目标;通过在室内前端安装热线传感器和照度传感器等设备,组建智能照明控制系统,根据室内光照情况和灯光使用时间,智能调节室内灯光,在保证室内正常工作的情况下,实现灯光的动态调节[3];通过对电表、电流传感器等设备进行集中抄表,将相关电力数据通过通信通道传输至管理平台,建立集能耗分析、数据统计、信息发布于一体的综合性系统。

3.5 清洁能源商业模式建设方案

(1)电价差产生收益。储能装置白天充电晚上放电,放电效益85%~90%,每天产生的电量作为电网收益。

(2)社会经济效益。分布式电源多供电量将供给社会,每千瓦时电量将产生经济增加值。

(3)电动汽车充电效益。根据每天峰谷电价时段设置充电时段和放电时段,谷电时从电网取电存储、峰电时则由光伏和储能同时供电,不仅能满足电动汽车的充电需求,还能产生经济效益。

3.6 通信系统建设方案

(1)各终端设备安装5G通信模块。配电网终端设备通过5G公网将采集信息上传自动化主站Ⅰ区,并实现控制信号的传输;配变终端设备通过5G公网将采集信息上传云主站,实现物联网集中监测;视频等辅控信息通过5G专网上传至自动化主站Ⅳ区,实现站房及台区等的可观、可测、可控[4]。

(2)为了提升配电自动化效率,提升网络安全保护等级,本方案采取量子加密隧道技术实现5G网络通道上的安全加固和防护。采用5G专网建立通信信道,在终端侧、服务端侧分别部署量子安全加密设备并配套密钥安全服务管理,建立安全的数据通信通道,从而保障数据传输的防窃听、防篡改、防攻击。

(3)低压物联网部分采用MuCoFAN多模通信方式组建本地通信网络,通过打造台区各设备两条或多条数据传输通道,实现台区物联网的多重通信保障。

3.7 主站模块升级建设方案

新型电力系统规划仿真平台,新能源设计及建模:支持光伏、风电、储能等多种多类型新能源的建模;支持从多物理场和多尺度的角度进行全面、综合、真实的建模和仿真。

源网荷储互动及运行状态仿真:规划仿真平台运行状态仿真的核心由3个模块和一组高级应用引擎组成,分别为操作仿真模块、故障仿真模块、数据仿真模块以及包含电网潮流仿真计算引擎、源网荷储互动计算引擎在内的高级应用引擎。

优化分析:实现新能源消纳分析和碳排放分析。

4 预期成效

4.1 规划成效及建设成效

规划成效:贯彻落实中央决策部署,体现国企担当;建成开放共享、高效赋能的价值创造体系;推动电网形态升级,实现绿色化发展。

建设成效:加强配电网智能化;提升网架韧性;推进智能电力物联网建设。

4.2 远景成效

(1)通过推广城市农村电气化设备,采用电加工、电灌溉、电气化大棚等电能消费终端建设,实现能源消费电能替代电能替代。推动“以电代煤”“以电代油”“以电代气”目标的实现。

(2)多能耦合互补方案需要根据具体用户或片区的主要用能需求构成、不同类型负荷规模占比及时序特性等因素进行灵活组合,经技术经济测算后确定最终方案。

5 结语

安徽芜湖繁昌新型电力系统示范区建设围绕“清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动”的建设主题,立足于区域电网现状和工作实际,在深入分析新型电力系统发展需求的基础上打造高承载、高自愈、高效能、高互动的网架结构;同时充分考虑电动汽车、电能替代等新型负荷及典型用户负荷特性,提升预测精准度,挖掘互动潜力;深入应用储能、分布式电源及柔性环网装置,使电网具备高弹特性,提升现有电网的负荷承载能力。以全序列储能建设为核心,搭载数智动态感知设备等手段,联合主站系统,可以提升新能源发电的稳定性,满足区域清洁能源高效利用的要求,提高供电可靠性,实现电网资源灵活可靠配置。