湖南某污水厂调蓄池内源污染治理应急工程

2022-05-17肖潇王承刚纪智慧

肖潇,王承刚,纪智慧

(湖南新九方科技有限公司,湖南 株洲 412007)

湖南省湘潭县易俗河镇邯郸港排污口是整个易俗河镇城区的生活污水汇集点。2009 年湘潭县第一污水处理厂建成,2014 年完成扩容,总设计规模为5 万t/d,但由于日进水量高达7.5 万t,造成部分污水未经处理直排湘江。为减缓第一污水处理厂的处理压力,2018 年当地政府启动由第一污水处理厂向第二污水处理厂的调水工程,但由于第二污水处理厂尚未正式投产使用,导致邯郸港排污口仍有部分污水溢流湘江。第一污水处理厂距取水口≤2km,周边为居民区、医院等人口聚集区。

第一污水处理厂厂区南侧为一个天然调蓄池,由于上游雨污混接,下游截污未到位,雨污合流的排口直接排入该调蓄池,造成调蓄池水体污染十分严重。重金属、氮(N)、磷(P)等污染物质在调蓄池内形成大量沉积污泥,加剧了水质恶化,导致水体发黑发臭等现象明显,内源污染严重,影响周边居民生活。同时调蓄池容积受淤泥淤积影响,对第一污水处理厂造成较大压力。因此,急需启动应急工程,消除调蓄池内源污染。本应急工程自2019 年11 月开始施工,2020 年1 月竣工。

1 污染情况

1.1 污水处理厂运行情况

第一污水处理厂的污水主要为老城区和向东渠西岸的汇水区域的生活污水,以及天易示范区内的工业废水,纳污面积共计49.43km2,服务人口约15 万。一期工程采用改良型氧化沟二级生物处理工艺,二期工程采用厌氧-缺氧-好氧法(A2O)处理工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级A 标准[1]。

如图1 所示,污水从污水进水口的箱涵①进入调蓄池的调蓄区②,调蓄区污水通过提升泵进入第一污水处理厂③,经处理达标后排入调蓄池的滤水区④,经滤水区进一步净化后排入湘江。待调水工程污水泵站⑤正式投入运营后,上游污水一部分通过第一污水处理厂进行处理,另一部分通过调水泵站进入第二污水处理厂进行处理。

图1 第一污水处理厂平面布置图

1.2 内源污染情况

近年来,由于调蓄池不断接纳来自纳污片区的生活污水及天易示范区内的工业废水,难降解的重金属、N、P 及有机污染物形成沉积污泥,N、P 等营养物质给水生生物提供了丰富的营养来源,使调蓄池中的水藻大量繁衍,消耗了水中的溶解氧,从而使水体缺氧,藻类等厌氧微生物大量繁殖,水体达到了富营养化和黑臭的程度。调蓄区内沉积了大量的污泥,滤水区也因长期水流冲刷,水生植被系统被破坏。同时受淤积影响,在暴雨季节,上游来水会携带大量淤泥直接排入湘江。

1.3 底泥污染情况

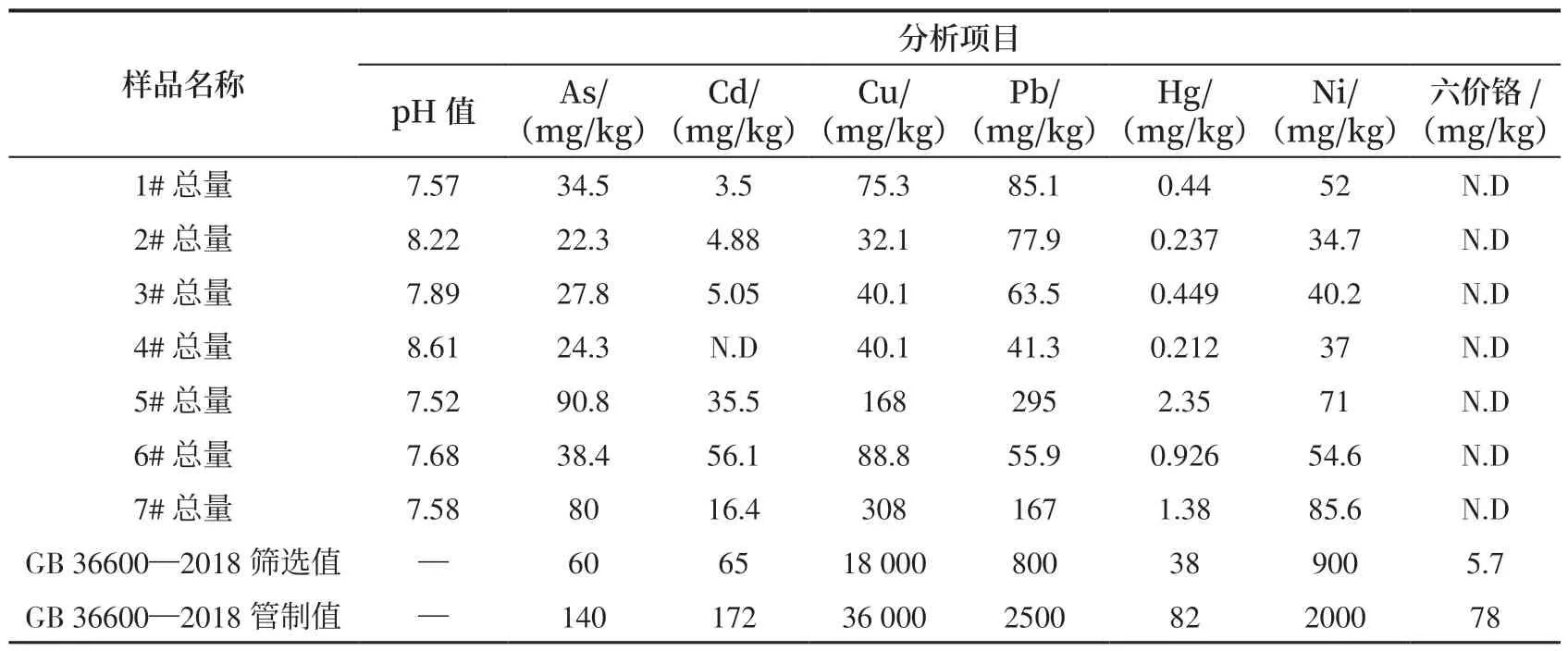

调蓄区清淤面积为16 327.3m2,淤泥深度为0.15—2.25m,清淤总量为16 309.7m3。场地周边城市用地以居住、医院、工业用地为主,属于第二类用地。根据检测数据,除5#、7#底泥样品中砷(As)总量介于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)第二类用地管制值与筛选值之间外,其余样品中重金属元素均未超标[2],底泥重金属含量风险可控。所有样品的重金属酸浸浓度均未超过《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB 5085.3—2007)要求,调蓄区底泥不属于危险废物[3]。底泥总量分析结果见表1,底泥酸浸分析结果见表2。

表1 底泥总量分析结果

表2 底泥酸浸分析结果(单位:mg/L)

2 工程目标及技术路线

2.1 工程目标

本应急工程的目标为清理调蓄池内调蓄区16 309.7m3的底泥,在消除内源污染的同时增加调蓄容量。对设置在调蓄池尾端的12 866m2滤水区进行改造,增加污水处理厂出水在滤水区的停留时间。

2.2 治理工艺

2.2.1 清淤工艺选择

目前常用的清淤工艺包括排干清淤、水下清淤、环保清淤等[4,5]。(1)排干清淤工艺清淤较彻底,质量易于保证,而且对于设备、技术要求不高,产生的淤泥含水率低,易于后续处理[5,6]。但本工程进水流量较大,调蓄池还具有泄洪功能,不适宜采用排干清淤方式。(2)环保清淤对底泥扰动小,具有防止污染淤泥泄漏和扩散的功能,底泥清除率可达95%以上[6,7]。但考虑到池底淤泥深度为0.15—2.25m,环保疏浚船只体积较大,现场无合适进出口,因此本应急工程不适宜采用环保清淤。(3)水下清淤灵活机动,不受水域内垃圾、石块等障碍物影响且施工工艺简单,设备容易组织[5,8],考虑到工程现场面积及清淤量较小,采用搭设水上平台+水下泵吸式清淤方式进行调蓄池清淤。

2.2.2 底泥脱水工艺

目前常用的底泥脱水工艺包括重力脱水、土工管袋、脱水机械脱水。其中,重力脱水和土工管袋脱水所需要的占地面积较大且周期较长,而本工程场地临近镇中心,周边可利用场地面积有限,而且本项目为应急工程,施工周期短,机械脱水工艺更适宜用于本工程的底泥脱水[7,9,10]。本工程采用板框压滤机机械脱水法,将脱水设备放置于密闭式轻钢结构房中,并对处置场地面进行防渗处理。

2.2.3 底泥最终处置工艺

疏浚底泥处置和利用方法主要有安全填埋、焚烧、堆肥、制砖等[11,12]。本应急工程污泥量相对较少且场地附近没有合适的污泥焚烧企业、堆肥厂、制砖厂等。因此,底泥最终采用安全填埋的处置方法。

2.3 技术路线

本工程的技术路线见图2。

图2 技术路线图

3 工程实施

3.1 清淤

调蓄区总底泥量为16 309.7m3,每清理1m3底泥,抽出的泥水混合物体积约为8m3,即泥水混合物方量为1 ∶ 8。清淤工作天数以45d 计,每日工作10h,每小时清淤量为36m3/h、290m3/h(底泥方量、泥水混合物方量)。采用水下泵吸式清淤方式,搭设水上简易平台,以压缩空气为动力进行吸排淤泥。排泥管管材为聚乙烯PE100,管道布设长度约为500m。排泥管线在水上采用浮筒使其浮于水面。淤泥经过排泥阀、排泥管输送至调蓄区上游的污泥浓缩池中。

3.2 底泥浓缩脱水

3.2.1 浓缩脱水场选址

通过现场勘查,本工程四周均为市政道路及居民区,只有污水处理厂东北侧有一处占地面积约为2400m2的空地可利用。该空地地势平坦,西南侧紧邻调蓄池上游,便于清淤底泥的暂存和处理,东侧紧邻市政道路,交通便利,便于脱水底泥外运至填埋场。

3.2.2 底泥浓缩

设置1 座临时污泥初沉池及2 座临时污泥浓缩池,占地面积约为1408m2,2 个浓缩池交替使用,以保证底泥沉淀时间。淤泥输送至污泥浓缩池进行浓缩后再通过污泥泵泵入脱水车间做进一步脱水处理。

污泥初沉池和污泥浓缩池均采用土石碾压坝结构,坝顶宽1.2m,坡比为1 ∶ 0.75。污泥初沉池坝顶设置2 个出水口,每座污泥浓缩池设置1 个出水口。污泥初沉池有效水深为1.9m,污泥浓缩池有效水深为4.7m,内衬2.0mm 厚的高密度聚乙烯(HDPE)膜。污泥池设计参数见表3。

表3 污泥池设计参数

3.2.3 底泥脱水

底泥脱水车间占地面积约860m2,为避免脱水设备运行期间产生的噪声对周边居民造成影响,脱水车间为全封闭型轻型钢结构,高6m。为截留周边雨水,并将浓缩池遗留废水导排,沿脱水车间四周建设了临时梯形排水沟,将废水收集后排入调蓄区,进入污水处理厂进行处理,达标后排放。对车间地面进行防渗处理,自上而下为:30cm C35 混凝土—30cm 碎石垫层—压实脱水车间建设前的现状地基。

采用泥浆泵将污泥从浓缩池泵入泥浆调理桶,加入调理剂后通过高压泥浆泵压入板框压滤机,达到额定压力后采用压榨泵加压脱水,再将脱水污泥外运。底泥脱水后含水率为55%—60%,共6197m3。脱水余水进入调蓄区,并经污水处理厂处理达标后排放。

3.3 底泥最终处置

新建底泥填埋场距离第一污水处理厂约6km,根据地勘报告,填埋场地地震基本烈度小于Ⅵ,地震峰值加速度小于0.05g,场地土类型为中软场地土,建筑场地类别为Ⅱ类,未发现影响场地稳定性的不良地质作用和断裂构造,场地基本稳定。

填埋库区占地面积3222m2。将经过脱水后的底泥外运至新建底泥填埋场进行填埋处置,主要工程量包括底泥转运及填埋6197m3,修建环场截洪沟225m,采用土渠形式,断面尺寸为600mm×600mm,建设4.5m 宽的临时道路168m。

每填埋1m 底泥,覆0.2m 厚的黏土并压实,填埋库底边坡坡比为1 ∶ 0.75,填埋底泥高出地面线后,以1 ∶ 3 的坡比向上堆填,最后覆0.4m 厚的黏土及0.2m 厚的种植土进行收顶,顶部坡度为2.0%—4.6%。底泥填埋工程完工后对场地进行生态恢复,生态恢复面积为3222m2,采用混播草籽的方式,播撒密度为25g/m2,草籽搭配为黑麦草、狗牙根、高羊茅。

3.4 滤水区改造

设置在调蓄池尾端的滤水区面积为12 866m2,主要功能是对污水处理厂尾水进行进一步过滤,并对超出污水处理厂能力的污水进行净化,以减少污染物的排放。

根据现状踏勘情况,目前滤水区补水不均匀,溢流坝与排水口之间存在明显的排水通道,导致水体在湿地的水力停留时间短,滤水区湿地功能未能充分发挥作用。

将污水处理厂尾水排口延伸至滤水区前端坝体下游处,在湿地内开挖环形排水沟,增加水体在滤水区的停留时间,同时对滤水区的湿地植物进行补植,增加污染物截留及净化效果。缓解暴雨期污水溢流的影响。滤水区环形排水渠长约700m,断面形式为倒梯形断面,高1.5m。

3.5 临时用地生态恢复

底泥浓缩、脱水工艺完成后,拆除临时设施,并对所占空地进行生态恢复,采取假植栾树及铺植黑麦草草皮的方式进行覆绿,生态恢复面积为2400m2。将原场地的乔木进行假植,根土球利用草绳包裹后运送至指定场地,进行遮荫处理,定期洒水进行养护。待工程完工后回植至场地内进行恢复。

3.6 调蓄池进水端建设前置库

目前湘潭县政府已开展相关雨污分流改造的工作,但工程周期较长,在改造未完成之前,上游污水管道携带的污泥仍会进入调蓄区,造成淤积。为便于管网改造之前调蓄区的清淤维护,在调蓄区前端设置一道2m 高的C30 混凝土坝作为前置库截留污泥。混凝土挡墙采用梯形断面,底宽2.0m、顶宽1.5m、高2m,基础采用抛石挤淤处理,挡墙长约20m。

调水工程泵站在现有箱涵出水口的西侧,为保证不对泵站进水口造成不利影响,在现有箱涵出水口西侧建设一座长20m 的C30 混凝土挡墙,与原东侧现有护坡挡墙形成一条导流槽,将水体导入调蓄池前置库后,形成回水。挡墙采用梯形断面结构,底宽1.5m、顶宽1m、高1.8m。

4 结语

本应急工程对湘潭县第一污水处理厂调蓄区底泥进行清淤,清淤面积为16 327.3m2,淤泥量共计16 309.7m3。采用水下泵吸式清淤方式,通过底泥浓缩、板框压滤机机械脱水等措施将底泥含水率降至55%—60%后,外运填埋处置,运输距离6km。脱水工艺完成后,拆除脱水车间临时设施,并对所占空地进行生态恢复,采取栽种乔木及铺植草皮的方式进行覆绿。对设置在调蓄池尾端的12 866m2滤水区进行改造,增加污水处理厂出水在滤水区的停留时间。通过采取以上工艺技术措施,在消除第一污水处理厂调蓄池内源污染的同时增加调蓄容量。

本应急工程主要针对第一污水处理厂调蓄池内源污染的治理,但污染源头并未消除,总进水量仍远超第一污水处理厂设计总规模,而且调蓄池水生态系统尚未恢复,建议采取以下措施以彻底解决第一污水处理厂调蓄池污染问题:(1)加快第一污水处理厂至第二污水处理厂的调水工程进度;(2)老城区城市管网仍为雨污合流制,大大增加了污水进水量,建议改造老城区管网排水体制,控制污水溢流;(3)清淤结束后,建议后续进行水生态系统构建,通过生态净化作用保证水质长期保持清洁稳定,恢复生态平衡。