重庆市环保产业“十三五”期间发展现状、问题及对策建议

2022-05-17周渝丁佳佳邓伟罗旭

周渝,丁佳佳*,邓伟,罗旭

(1.重庆市生态环境科学研究院,重庆 401147;2.中国环境科学研究院西南分院,重庆 401147)

环保产业是以满足生态环境保护需求、解决生态环境问题为目标导向,为防治污染、改善生态、保护资源提供物质基础和技术保障的产业[1]。早在2010 年,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》[2]就将环保产业列为国家七大战略性新兴产业之首。2016 年政府工作报告也明确提出“要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业”[3]。党的十九大更是把“壮大节能环保产业”作为加快生态文明体制改革、建设美丽中国、推进绿色发展的重要抓手[4]。可见,环保产业的战略地位不断提升,大力发展环保产业成为国家和地方统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护的重要举措。

未来五到十年,是重庆市乃至全国深入推进生态文明建设的关键期,也是以生态环境高水平保护促进经济高质量发展的攻坚期、深入打好污染防治攻坚战的窗口期,以及实现碳达峰碳中和目标的奠基期。当前,重庆市工业总体上尚未完全走出“高投入、高消耗、高排放”的发展困境,生态环境保护仍将长期面临资源能源约束趋紧、环境质量要求持续提高等多重压力。在“双碳”目标大背景下,环保产业作为减污降碳的主力军,在污染防控、改善环境和绿色发展中被寄予了厚望[5,6]。开展重庆市“十三五”生态环保产业发展状况、特点和问题分析,有助于稳健发展和壮大重庆环保产业,为深入打好污染防治攻坚战、实现“双碳”目标提供重要抓手。

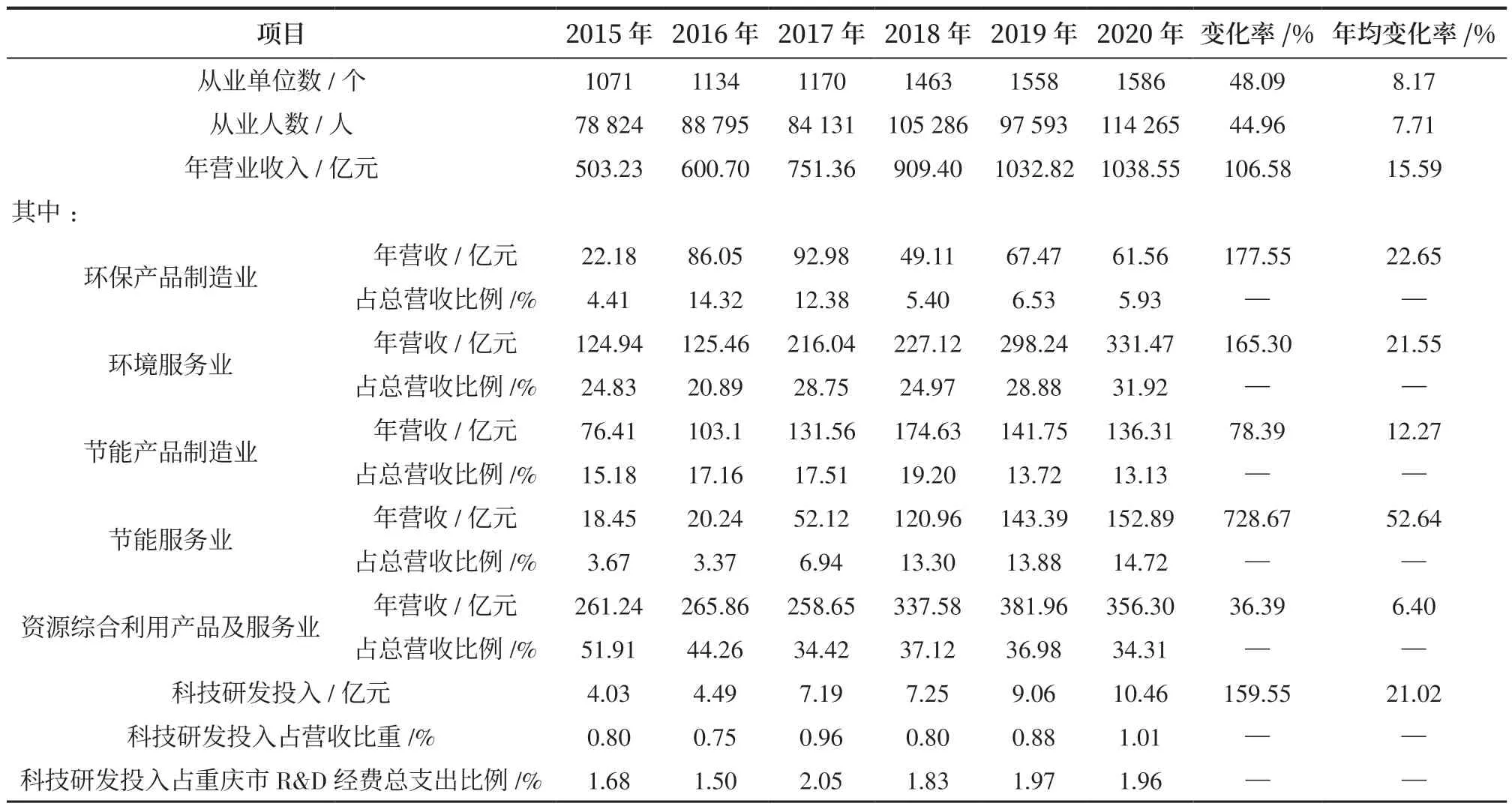

2015-2019 年重庆市环保产业总体规模

1 重庆市“十三五”环保产业发展状况分析

1.1 产业规模

1.1.1 总体规模

“十三五”期间,重庆市环保产业规模保持快速稳定增长,从业单位突破1500 家,从业人数突破万人,2020 年实现营收1038.55 亿元,较2015 年翻了一番,占年度国内生产总值(GDP)的4.16%,年均增速近16%,始终保持高于同期重庆市国民经济增长速度(年均7.2%)及其他战略性新兴产业发展速度,日渐成为重庆市新的经济增长点。

1.1.2 产业主体

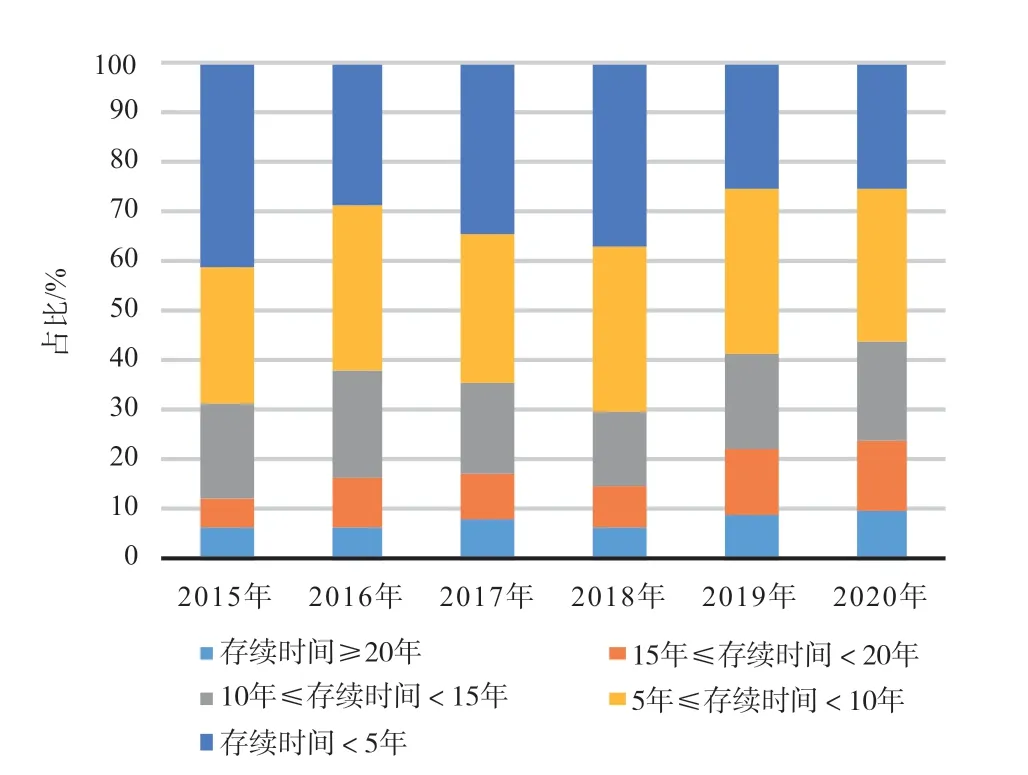

“十三五”期末,重庆市在环保综合服务、资源综合利用和环保技术装备领域形成一批具有特色产业、综合实力强的龙头骨干企业,重庆市环保产业骨干企业占比仅次于北京市和江苏省,行业核心竞争力不断增强。“十三五”以来,存续时间大于15 年的环保企业在不断增多(见图1),存续时间少于5 年的企业在逐渐减少,行业集中度不断提升。

图1 2015-2020 年重庆市环保产业存续经营时间占比

1.2 产业结构

1.2.1 总体结构

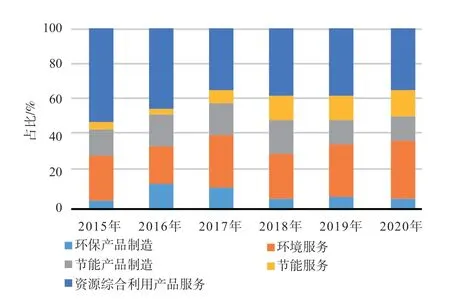

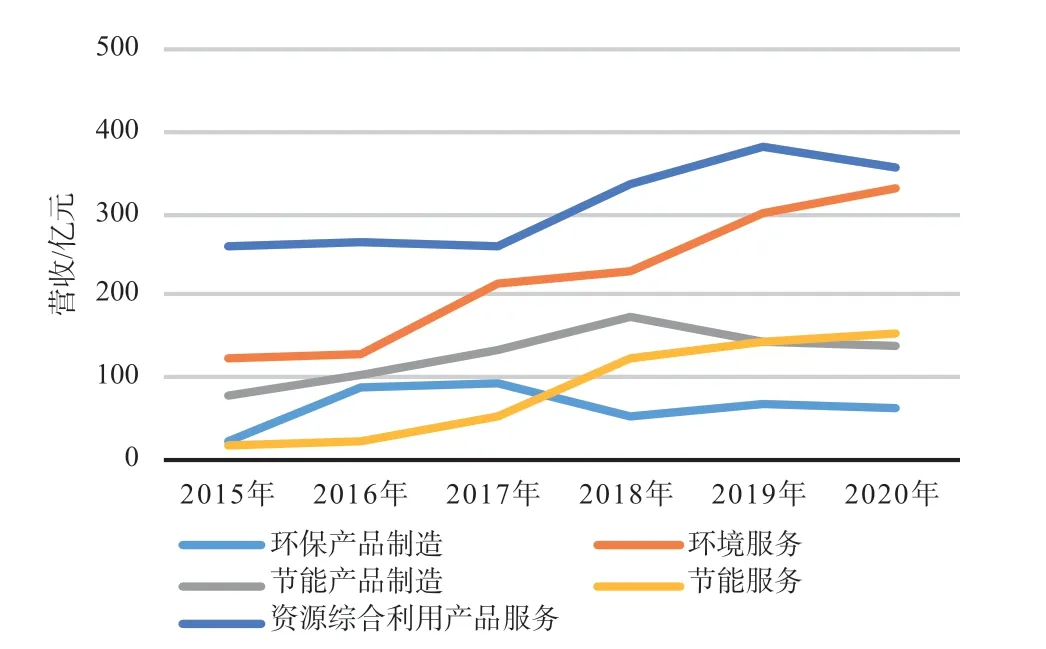

“十三五”期间,重庆市环保服务业一直占据主导地位(见上表、见图2),资源综合(循环)利用产品,以及服务、环境服务和节能服务三个领域营收之和约占年度环保产业总营收的80%,而环保产品制造业和节能产品制造业仅约占20%。环境服务业和节能服务业一直保持高速增长态势(见图3),占年度环保产业总营收比例总体也呈增加态势,但环保产品制造业、节能产品制造业五年间均出现较为明显的营收下滑情况,而且占年度环保产业总营收比例也在持续走低。总的来说,重庆市环保服务业整体呈现向好趋势,制造业发展劲头明显不足。

图2 2015-2020 年重庆市环保产业五大门类营收占比

图3 2015-2020 年重庆市环保产业五大门类营收

1.2.2 产业空间布局

“十三五”期间,重庆“一区两群”环保产业总体呈“二八”分化格局,其中,主城都市区环保产业营业收入、营业利润、实现税收、环保企业数量及从业人员数量一直占重庆市的80%以上,渝东南、渝东北地区占比则不足20%。此外,重庆市共启动了7 个环保特色产业园建设,主要集中在主城都市区,其中大渡口、万州、荣昌、垫江的园区被认定为国家环保产业发展重庆基地,发挥了一定的产业集聚性优势。

1.3 科技创新情况

1.3.1 研发投入

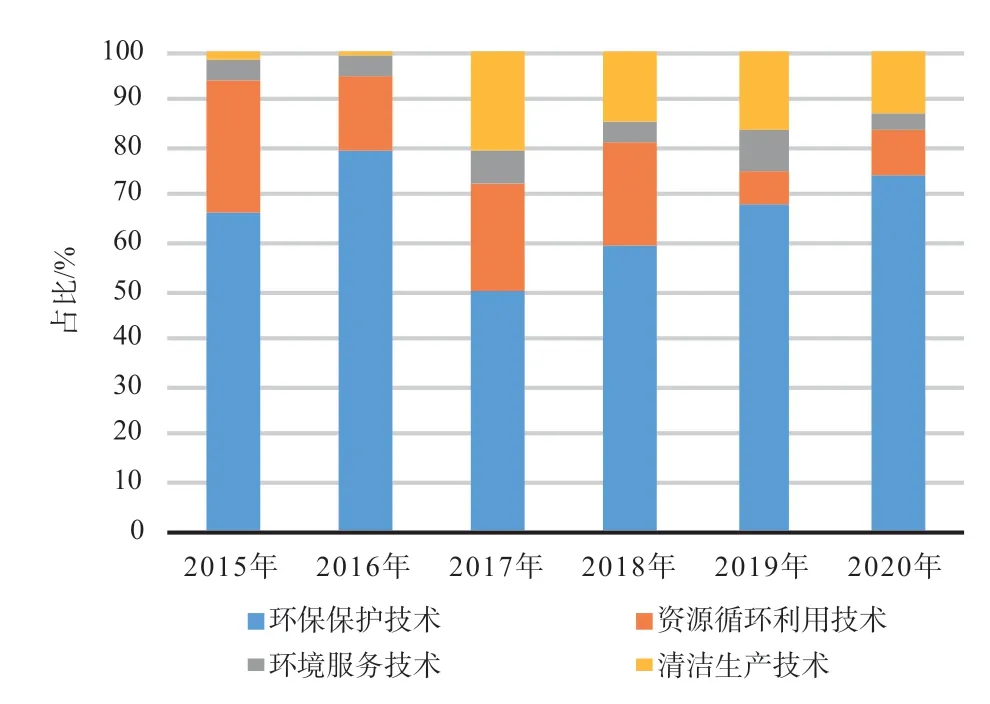

“十三五”期间,重庆市科技研发投入呈稳定增长趋势(见上表),分别约占重庆市环保产业年度营收和R&D 经费年度总支出的1%和2%,资金主要用于环境保护、资源循环利用、环境服务及清洁生产等四大领域的技术研发(见图4),其中,对环境保护技术的投入一直占研发总投入的一半以上,是最主要的研发投入领域。

图4 2015-2020 年重庆市科技研发主要投资领域占比

1.3.2 技术创新

重庆市在烟气污染控制、垃圾焚烧、有机垃圾处置等领域处于国内领先地位,拥有湿式电除尘、基于炉排炉的垃圾焚烧发电、有机垃圾高温厌氧消化处理处置等16 项自主创新领先技术。通过科技部高新技术企业认定的环保企业逐年增加,2020 年获得认定的企业突破200 家,为重庆市环保产业掌握发展主动权,建立不受制于人的产业链、供应链奠定了一定基础。

1.3.3 人才队伍

生态环境领域人才队伍不断壮大,人才素质逐年提升。“十三五”期末被纳入年度统计的企事业单位从业人员中,大学本科及以上学历占比为25%,高级、中级和初级技术职称占比分别为6.72%、14.32%和16.44%,高校和科研院所科研人员中博士、硕士和本科学历占比分别为6.0%、47.0%和40.0%,正高级和副高级技术职称占比分别为29.0%和47.0%。

1.3.4 平台建设

重庆市生态环境科研创新平台逐步完善,现有生态环境领域市级及以上科技创新平台130 个,其中院士工作站2 个、国家级重点实验室2 个、国家级工程技术中心4 个、市级重点实验室15 个、市级技术创新中心7 个、市级工程技术研究中心25 个、其他研发平台和基地76 个,共有88 家企业进行了创新平台建设。

2 重庆市“十三五”环保产业发展存在的问题

2.1 “小、散、弱”特征明显,产业园区集聚效应尚未形成

“十三五”期末,纳入年度统计的企事业单位中,大型企业占比一直不足5%,超过95%的企业为中小微企业。年营收超过20 亿元的骨干企业只有水务集团、中节能、重庆建工等11 家,有影响力、知名度,以及带动能力强的骨干企业较少,尚无年营收超百亿元的龙头企业,更缺少集研发、设计、工程总承包、设备制造、运营服务于一体的大型环保企业集团。重庆市现有7 个环保产业园,部分园区发展目标、重点方向、功能布局、主导产业等滞后于总体规划,整体发展缓慢,难以形成产业集聚效应。

2.2 装备(产品)制造能力不足,高端装备对外依存度高

“十三五”期间,重庆市环保产业已形成完整产业链,但产业各板块发展不均衡(见上表),出现以环保服务业为主、装备制造业不足的情况,其中,环保装备制造业在企业数量、从业人员、营业收入方面都远不及服务业,而且环保装备产品设计制造总体上仍以低端为主。

2.3 企业技术创新能力不足,缺乏核心竞争力

虽然对环保科技研发的投入逐年增长,但其占重庆市年度环保产业营收和R&D 经费年度总支出的比例均低于全国平均水平,研发投入低是导致核心竞争力偏弱的关键因素。重庆大学、中国科学院重庆绿色智能技术研究院、重庆市科学技术研究院等高校院所在环保领域有较为深厚的研究实力,但研发与产业脱节现象突出,研发优势尚未能转化为产业优势。环保产业领军人才匮乏,从业人员、技术人员及高级职称人员占比均低于全国平均水平。重庆市生态环境科研主体集中在高校和市级科研院所,只有少量龙头企业具备研发机构和团队;生态环保院士站数量仅占院士站总数的3.6%,国家级重点实验室和工程技术中心的建设培育与浙江、上海等地差距较大,这在很大程度上制约了重庆市的环保科技创新。

2.4 产业扶持政策不健全,市场竞争秩序不规范

现有财政和税收政策较为零散,而且执行机制不完善、实施程序复杂,尚未形成一套较为完整的促进环保产业发展的政策措施,多数中小型企业无法从中受益。此外,相关招商、财税、金融、土地、人才等特殊优惠政策未能有效落地,对环保产业园区的扶持力度有限。随着环保产业市场化进程加快,市场逐渐放开,进入壁垒降低,但缺乏有效管理和规范,市场竞争秩序较为混乱,低价竞争、重建设轻运营等现象严重,这些不以持续稳定运行为目标的“劣币驱逐良币”行为,极不利于环保产业健康发展,同时也造成了环保行业平均收益率的下滑。

3 推动重庆市产业发展的对策建议

3.1 深化生态环保科技主体培育,构建完整的生态环保产业链条

探索成立重庆市环保产业投资建设集团,打造环保产业“大兵团”。推动龙头企业做大做强,遴选创新能力强的龙头企业、产业链头部企业,鼓励通过上市、兼并、联合、重组等形式扩展产业规模。引导骨干企业专业化发展,着力培育一批技术先进、市场前景好、产业链条长的环保骨干企业,促进骨干企业规模化、专业化、集群化发展。打造“专精特新”中小企业,引导环保中小企业差异化、精细化、特色化、新颖化发展。优化环保产业园区建设,发挥市、区两级联动机制,引导龙头骨干企业进驻产业园,推动环保产业规模化、集群化、体系化发展。探索建立产业链“链长制”,让政府或环保行业协会担任“链长”,成为整个产业链的倡导者、支持者、维护者,推动环保产业的规模不断壮大、效益不断提升、产品不断优化、人才不断聚集。

3.2 培育环保装备制造业,壮大环境服务产业

加快突破重点领域“卡脖子”技术研发与集成示范应用,坚持问题导向和自主创新,建立“常年征集、定期梳理、滚动迭代”的工作机制,定期发布重点领域核心技术与装备需求清单,实施“揭榜挂帅”,着力突破一批核心技术与成套装备,提升核心技术设计、生产和应用能力,形成具有自主知识产权的整装成套技术装备。加大装备制造培育力度,巩固发展水、气、土和固体废物污染防治领域产业优势,完善各领域产业链条,培育环保装备制造新业态。充分利用重庆市装备制造、化工、材料产业基础,推动重庆市传统产品生产企业向环保装备、材料制造业转型发展,提升重庆市环保装备与产品的整体水平。丰富环境服务产业发展业态,支持龙头企业向产业链上下游延伸业务,逐步形成集产品、设备、咨询、监测、运维等服务内容于一体的环境综合解决型企业。借助互联网建立环保服务信息化管理平台,助力形成高效快捷的服务能力。

3.3 提升环保产业科技创新能力,切实推进产学研合作

推进产学用研合作,支持和鼓励重庆市的科研机构、高校和企业加大“产学研”合作,整合创新资源,促进理论技术转化为实际应用成果。支持建立“产学研用”相结合的环保技术创新联盟,加快技术集成创新研究与应用,加强环保创新型人才队伍建设,加强环保行业领军人才的引育。支持高校优化学科设置,开展生态环保理论与方法、交叉学科等硕博人才培养。打造高水平环保科研平台,加强现有市级环保研发平台建设,争取建设一批国家重点实验室、工程技术中心和技术创新中心,鼓励重点企业设立独立研发机构和联合研发机构,支持建设国家级、市级环保技术创新平台。加强成渝两地创新合作,利用成渝两地的创新、研发实力,共同打造国家级创新平台。

3.4 建立健全扶持政策,优化规范市场秩序

加大科技创新投入,成立科技创新投入专项基金,引导和鼓励产业科技创新发展。实施积极的财税、金融扶持政策,深化环保首台(套)重大技术装备政策,支持环保技术转化应用。加大绿色金融服务创新,积极争取国家绿色发展基金支持,利用财税、补贴、价格和绿色金融等手段,引导企业加大对环保技术和装备的研发投入。多部门联合制定和修订重庆市环保细分行业的技术规范、管理办法、价格体系,规范环保企业的运作。加强行业自律,完善重庆市环保企业信用建设,公开行业信用信息,并实施诚信联合激励、失信联合惩戒。建立健全环保企业管理负面清单,制定行业职业道德准则,加强行业自律和社会监督,使扰乱市场秩序的“劣币”无处遁形。强化依结果付费机制,建立健全依效付费机制,制定相应的管理办法,倒逼市场准入门槛提高,引导环保企业通过拼技术、拼质量、拼服务等进行良性竞争。

4 结语

随着“双碳”目标的提出,环保产业作为绿色发展的重要支撑力量,迎来了最佳机遇期。围绕实现“双碳”目标与生态环境保护相协同,重庆市环保产业应加快补齐发展短板,完善产业生态,加快“卡脖子”环保技术装备研发,加大产业创新投入,健全产业扶持政策,坚持减污降碳协同发展,扎实推动重庆市环保产业高质量发展,为实现“双碳”目标提供有力支撑。