论本子故事“五传”的传播形式

2022-05-17白玉荣乌日柴呼

白玉荣,乌日柴呼

(内蒙古民族大学蒙古学学院,内蒙古通辽 028043)

“五传”是讲述中原唐朝故事的蒙古文系列长篇小说,是本子故事(泛指蒙古族聚居区流传的小说,包括明清小说)新作。内容借鉴于《说唐全传》等明清小说,虚构创作出唐朝第十代皇帝以及《说唐全传》中诸英雄豪杰的后代,为保卫国家、捍卫江山社稷而戎马一生的系列故事,是蒙汉文化交往交流交融中生成的文学作品。“五传”在民间具有《唐五传》《说唐五传》《兴唐五传》等不同说法,其作者是蒙古族文人。

在蒙汉文化交融背景下,“五传”大约问世于19世纪中叶。具体产生的原因如下:其一,蒙汉兼通文人增多。清朝中期末,在蒙古族聚居区(以卓索图盟、昭乌达盟、哲里木盟为主)蒙汉兼通文人逐渐增多。“五传”作者的文化水平很高,作者胸有成竹的开篇创作,虚构出百余年间几代人的大唐王朝兴衰故事。故事中那些大起大落、错综复杂的情节,粗中有细、坚韧不拔、形形色色的人物形象,透漏出作者的文化底蕴。其二,明清小说广泛传播。清代蒙汉文学关系的发展,是从汉文作品被蒙译开始的,更确切地说是从汉文明清小说的蒙译活动开始的。自1721年《西游记》被阿日那蒙译以来,直到民国时期,四大名著为首的汉文明清小说基本都被蒙译。最初这些译本在文人群体当中流传,由于历史演义小说成为胡仁·乌力格尔说唱的底本,逐渐在民间广泛流传。“五传”故事情节、人物形象主要借鉴了《说唐全传》,同时也借鉴《水浒传》中武松打虎的故事、武大郎潘金莲的故事以及《包公案》中狸猫换太子、《三国演义》中桃园结义等故事情节,作者使这些情节巧妙地融合到故事内容当中,创作出长篇系列小说,也说明“五传”作者对于明清小说是熟知的。其三,胡仁·乌力格尔盛行。胡仁·乌力格尔在“五传”问世的19世纪正逢成熟期,唐朝故事也正是胡仁·乌力格尔说唱的核心内容。作者作为文化人,受到胡仁·乌力格尔的影响是肯定的。故事情节、叙述模式以及人物形象、描述风格等,适合胡仁·乌力格尔的说唱形式,由此,问世便成为胡尔奇艺人首选唱本。其四,受曲艺和戏曲的影响。东北大鼓、京韵大鼓(俗称大鼓书)、评书、戏曲等对于蒙古族民间文学重构的影响是不容忽视的,明清小说的一些故事内容,通过曲艺、戏曲等形式传播到蒙古族聚居区,其影响甚广。学者们对于评书、大鼓书、戏曲等在蒙古族聚居区传播以及对于民间文学的影响等问题进行了关注,对胡仁·乌力格尔的影响和地域民间文学重构中的作用等进行了探讨,得出了一些新的观点①。曲艺、戏曲对“五传”的渗透与影响是肯定的,有待于进一步研究和探讨。

“五传”由《苦喜转》《全家福》《尚尧传》《契僻传》《羌胡传》等五部小说组成。在五部小说中主要人物形象贯穿始终,故事情节既具有相对独立性,又前后承接,共同组成一百多万字的庞大系列故事。“五传”内容总计五百二十九回,其中《哭喜转》六十回、《全家福》六十回、《殇尧传》九十回、《契僻传》一百二十回、《羌胡传》上下两部共一百九十九回。无论从故事内容的庞大,还是传播的深远,都在蒙古族文学史上占有举足轻重的地位。“五传”问世时,在蒙古族聚居区东部民间胡仁·乌力格尔盛行,说唱内容以内地历史演义小说、公案类小说为主。由于唐朝、宋朝故事为首的历史演义小说成为胡仁·乌力格尔说唱的主要内容,在民间流传“唐朝故事车马载、宋朝故事轿子抬”的说法。《隋唐演义》《说唐全传》中的诸英雄好汉形象,通过胡尔奇艺人的演述与塑造,在蒙古族聚居区东部民间家喻户晓,深受喜爱。民间流传“故事(乌力格尔)时间无人饮牛”[1]的说法,正是胡仁·乌力格尔盛行时的真实写照。“五传”的故事内容、人物形象借鉴于明清小说,传播形式和明清小说在蒙古族聚居区的传播(除翻译)的形式大致相同。

一、以书面文学形式传播

(一)以传抄形式传播

传抄是明清小说的重要传播方式之一。程伟元乾隆五十六年(1791年)刊本《红楼梦序》称《红楼梦》一书:“好事者每传抄一部,置庙市中,昂其值得数十金,可谓不胫而走者矣。”乾隆五十七年(1792年)刊本《红楼梦引言》中:“缘友人借抄,挣睹者甚夥。”由此可见,传抄不失为一种比较有效的传播方式。抄本《金瓶梅》的流传极具代表性,袁宏道、王世贞(1526—1590)、王肯堂(1549—1613)、王稚登(1535—1612)、刘承禧(万历八年即1580年进士)彼此相与往还,借阅品评,皆阅读和收藏过手抄本《金瓶梅》,反映了抄本经久不衰的重要原因之一是文人同好而彼此借阅、传抄,对个体读者而言,抄录不失为一种渐变的方式。[2]以抄本形式流传的有《红楼梦》《金瓶梅》《三国演义》《列国志传》《儒林外史》等小说以及数量不少的子弟书《宝钗代绣》《宝玉探病》《双玉听琴》《二玉论心》等,而鼓词、弹词等作品,一般篇幅宏巨,不易全部刊刻或随意抄写后流传。

蒙译本是明清小说在蒙古族地区传播流行的最初蒙古文文本。到清代中叶,汉文小说的蒙译活动进入高潮,历史演义和英雄传奇类小说、神魔斗法类小说、公案类小说、言情小说大多前后被蒙译。这些小说的蒙译本,以传抄形式广为流传。汉文小说的抄本传播早在明末清初(15世纪末16世纪初)已有流行,显然蒙古族聚居区的蒙译小说抄本流传,晚于汉文小说抄本。“五传”正是在蒙译小说传播流传鼎盛时期问世,由于众多文人传抄和收藏,至今国内外有不少馆藏抄本,其中多数是文人传抄,少有初学文字者(少年为主)的传抄。

“五传”作者跟蒙古贞的《瑞应寺》(蒙古贞的《葛根庙》)有着千丝万缕的联系。民间流传有《瑞应寺》管家恩赫特古斯携诸多小僧,在寺庙附近用马车挨家挨户赠送“五传”本子故事抄本的传说。部分学者认为“五传”作者是恩赫特古斯,那么传说中的“五传”抄本无疑是诸多小僧们的传抄本。据老一辈回忆,初学文字者传抄本子故事比较普遍,是学习文字的一种方式。清朝中期末,在蒙古族聚居区东部民间文人逐渐增多,这对于本子故事抄本的传播具备了条件。在《中国蒙古古籍总目》[3]中记载的“五传”的目录有:《哭戏传》序号07211至07226,共16本。目录称《哭戏传》的有3本,《新刻异说唐朝哭戏传》的有13本,其中石印版有1本,其余15本均为毛笔字抄本。石印版《新刻异说中唐哭戏传》清朝末期印刷,抄本传抄时间为清朝末期的有5本,民国时期的有10本。很多蒙译故事本子和传抄本没有笔者署名,这16本中有3本留有笔者信息;《尚尧传》序号07227至07240,共14本。3本是清末抄本,6本是民国时期抄本,5本是伪满时期抄本,均为毛笔字抄本,6本留有笔者信息;《楔僻传》(《契苾传》)序号07241至07252,共12本。清末抄本5本,6本为有“学了几个传(卷)或学哪一部传”之说。学两部(民间还有把“传”说成“卷”的说法)以上才可以说,学了几个传,学一部就说其名。一段时间,在胡尔奇艺人当中形成以能说唱多少部“五传”来衡量技艺以及艺人等级的潜规则。学者朝格图对《蒙古族胡尔奇简史》中的记载进行统计,其249名胡尔奇中的80名胡尔奇说唱过“五传”,所占比例为32.1% ,著名胡尔奇几乎都说唱过“五传”。根据《蒙古胡尔奇三百人》③记载,蒙古贞的前辈胡尔奇艺人丹参尼嘛(1936—?)、扎鲁特的艺人图嘎尔(1841—1911)(也叫何乐腾·图嘎尔)和晁邑邦(1856—1928)、科右中旗艺人乌日图那苏图(1866—1930)、奈曼旗的艺人白坦奇(1868—1926)等有影响的前辈艺人均演唱过“五传”。民间传说中的“五传”作者恩赫特古斯在他四十岁左右来到奈曼旗居住,据说是五十多岁时去世[6],期间说唱胡仁·乌力格尔,并收徒传承胡仁·乌力格尔。传说中“五传”作者的他,说唱“五传”在情理之中,对“五传”的传播做出了应有的贡献。

“五传”成为胡尔奇艺人首选唱本的原因如下:首先,“五传”由蒙古文写作,便于胡尔奇阅读。其次,“五传”故事情节较内地小说而言,更容易背记。胡尔奇艺人掌握唱本,要背记人名、人物形象特点、故事情节的发展、诸多名词等,说唱中不可有差错,尤其是故事中诸多名词和人名,禁忌说错说漏“。五传”人物形象和人物姓名很有蒙古族特点,而且相对而言,故事情节直线发展容易被胡尔奇艺人接受,更适合初学者。因此,“五传”在胡仁·乌力格尔盛行之时,在蒙古族聚居区东部的三盟(卓索图盟、昭乌达盟、哲里木盟)迅速传播,被蒙古族听众熟知。在传播过程中,显然胡尔奇艺人充当重要传承媒介,起到大众传播效果,更是对于“五传”的传播,起到主导作用。胡仁·乌力格尔的影响是广泛的,更是深远的。历史演义小说、公案类小说是胡仁·乌力格尔民国时期的抄本,1本为民国之后抄本,均为毛笔字,1本留有笔者姓名;《全家福》序号07253至07270,共18本。目录《全家福》的7本,《新刻异说残唐全家福》的10本,还有1本称为《唐朝军事徐许先生劝降书》。清末抄本有8 本,其余10 本为民国时期,均是毛笔字,2 本留有笔者信息;《羌胡传》序号07271 至07272,共2本,是民国时期毛笔抄本。除此之外,“五传”抄本在民间和诸多图书馆、文化馆等均有藏本。

“五传”传抄本有个特点,其目录有《新刻异说中唐哭戏传》《新刻异说残唐全家福》等,《苦喜传》《全家福》可能是民间简化的目录。《羌胡传》结尾有“这一部历史故事的大结局在其送子会历史事件当中”[4]的解释,说明《羌胡传》和《送子会》有着千丝万缕的联系,可惜至今未发现《送子会》这部小说。

“五传”也有满文传抄本流传至今。清朝中期末,在蒙古族聚居区东部民间精通蒙古文、汉文、满文的文人甚多,如尹湛纳希精通蒙古文、汉文、满文、藏文四种文字,具备较深的蒙古学和汉学造诣。[5]经过精通满文的文人的传抄,满文抄本小说逐渐流传,直到20世纪中叶民间也有不少满文抄本流传。

(二)以印刷出版形式传播

20世纪70年代,内蒙古人民出版社组织人员,对“五传”抄本进行搜集整理,最后以内蒙古历史语言研究所提供的抄本作为底本校勘,1979年8月出版发行“五传”系列小说前两部《苦喜传》《全家福》。在此基础上,剩余的三部:《尚尧传》(1980年8月)、《契僻传》(1980年10月)、《羌胡传》(1982年10月)前后出版发行。五部小说的出版,对于读者和胡尔奇艺人阅读提供了便利条件,促进了“五传”更广泛的传播。之后80年代末,内蒙古人民出版社前后再版发行,满足读者需求。可见,“五传”在民众中有着超乎寻常的影响力。

由阜新蒙古族自治县蒙古语文工作委员会组织人力,海龙宝、韩启祥、何凤仪等人汉译“五传”五部小说,在2000年至2006年间前后出版发行。五部小说的翻译风格借鉴历史演义小说风格,与《隋唐演义》等唐朝故事小说写作与叙述风格接近,称得上蒙汉文学翻译史上的一次新的尝试。

二、以民间文学形式传播

口头传播比起书面文字传播,无疑是更加迅速和更加广泛。“五传”在民间广为流传并深受欢迎,主要依赖于口耳相传的传播形式,口头传播有艺人(胡尔奇)的说唱、民众(受众)的口述、文人的诵读等几种形式。

(一)以胡仁·乌力格尔形式传播

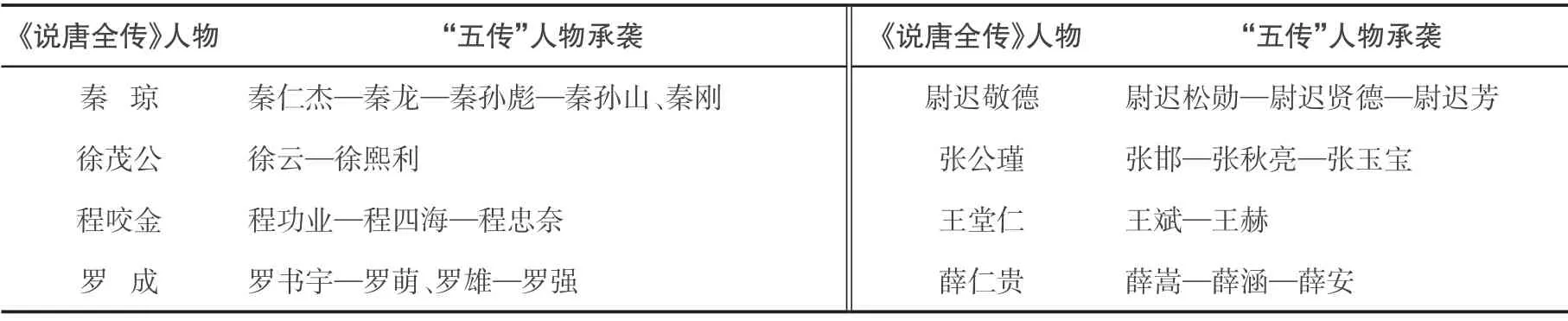

“五传”问世后便成为胡尔奇艺人首选的唱本。非物质文化遗产传承人、胡尔奇艺人劳斯尔曾说过“胡尔奇艺人们首先从五传开始学习说书,可以说五传是胡尔奇艺人的教科书”。②胡尔奇艺人当中,学“五传”说唱的主要内容,“五传”作者直接借鉴《说唐全传》中的人物形象,塑造出几代形形色色的英雄好汉形象。开篇介绍的是“红门后”,诸多忠臣乃是《说唐全传》中唐朝开国元老们的后代,他们继承了先辈们的容貌、习性、本领的同时还继承了技能、兵器乃至命运等。“五传”与《说唐全传》人物形象承袭关系,如表1。

表1 《论唐全传》与“五传”人物形象承袭关系

可见,“五传”是明清小说、胡仁·乌力格尔传播影响的结晶。无论是人物形象的塑造,还是人物姓名特点,都渗透着历史演义小说和胡仁乌力格尔的风格与传统。

(二)以民间故事形式传播

纵观胡仁·乌力格尔的发展,不难发现受众的推动作用。在民间文学传播活动中,受众既是受传者又是传播者。传播者和受传者相对存在,一定条件下,二者的位置可以互换。胡尔奇艺人说唱胡仁·乌力格尔时,就形成由传播者和受众者组成的说书场景。其中胡尔奇艺人显然是传播者,众多听众虽然在此场景中是受众,但到场外便成为传播者。一些听众对于胡尔奇艺人说唱本子的故事内容熟知,且百听不厌,背记故事中的经典部分,编成民间故事进行讲述与传播。蒙古族自古有听故事习俗,是一项融民俗、信仰和娱乐为一体的重要文艺活动。科尔沁史诗又称“蟒古思故事”,民间歌唱“蟒古思故事”(蟒古思的形象基本是十二头猛兽)有降魔安民之说,无论是艺人还是听众都有尊崇的习俗和禁忌。一脉相承的科尔沁史诗和胡仁·乌力格尔的盛传有其深层的文化底蕴,受众欣赏之余是崇拜和信奉乌力格尔中的人物的。至今,说唱胡仁·乌力格尔时的禁忌都比较多,胡尔奇说唱之前要洗手、漱口、烧香祭拜、穿戴整齐,有的还要说一些吉祥的话。由此,在胡仁·乌力格尔、本子故事流传地区产生了不少有关人物和经典故事的传说。如:在蒙古族聚居区东部民间有不少围绕姜子牙未被封神的原因而产生的传说,其共同点是姜子牙成为灯神。[7]姜子牙是《封神演义》中的人物形象,在蒙古族聚居区东部民间影响甚广。另外,《隋唐演义》中围绕罗成的美貌与婚姻产生的诸多民间故事、围绕尉迟敬德是北方蒙古人的故事等也在民间流传,同样“五传”中“鹰鵉换太子”“张月英受苦”④等经典故事也在民间流传。

(三)以诵读形式传播

民间还有一种诵读本子故事的活动,诵读本子故事是指手拿本子故事读给听众听。诵读者扮演的是乌力格尔奇的角色,不同于普通读者,需要和听众互动,有声音高低、节奏韵律、角色扮演等要求,听众一般是老人或儿童⑤。另外,蒙古族聚居区民众听雅巴干“乌力格尔”(民间故事)是自古传承的习俗。雅巴干乌力格尔奇是指无音乐伴奏说书人,与讲述民间故事有所不同,“五传”传播时民间有不少乌力格尔奇(说书人)。说书人以叙述和讲唱说书形式进行说唱,内容有全书故事叙说,也有经典故事选段叙述之分。说书人有一定节奏和韵律,或拍打本子或敲一敲桌子来讲述故事,说得津津有味,多是老者或智者,深受民间欢迎。由于“五传”深受欢迎,并且容易背记,因此,雅巴干乌力格尔奇和诵读者自然也首选“五传”作为故事内容。

综上所述,“五传”主要由以下途径传播。其一,以传抄形式传播。清朝中叶至民国期间寺庙教育和私塾教育成为蒙古族聚居区的教育重地,而蒙古语文字教育未能得到普及,抄本是儿童及青年学习蒙古文字的一种手段,民间有抄本的收藏需求。因此,很多文人以传抄一本为荣耀,现有各个图书馆及乌力格尔博物馆等藏有不少“五传”抄本。其二,以胡仁·乌力格尔形式传播。这是民间流传的主要途径,胡尔奇艺人根据“五传”故事情节与人物形象特点,用四胡的悠扬旋律进行伴奏,以韵散结合的表述形势说唱,塑造了蒙古族人民喜爱的英雄形象。如今,通过网络、广播、微信群等媒介,也能听到少数艺人(道尔吉说唱的《哭戏传》、西日布说唱的《羌胡传》、古如说唱的《哭戏传》等)说唱的胡仁·乌力格尔“五传”。其三,以讲述民间故事和诵读的形式传播。蒙古族聚居区有欣赏乌力格尔传统,在“五传”传播盛行时听故事是一种重要的习俗,更是民众精神世界的依托。艺人稀缺时一些文人和识字青年(也不妨有些儿童)充当艺人,诵读本子故事来满足听众需求。“五传”的出版发行以及20世纪70—80年代电台开始播放胡仁·乌力格尔,对“五传”的传播起到了重要推动作用。电台多次播放胡仁·乌力格尔“五传”,收听率达到历史最高。尤其是20世纪80—90年代,在蒙古族聚居区东部民间正可谓是“故事(乌力格尔)时间无人饮牛”的年代。

[注 释]

①如需进一步了解部分内容,请参阅好比斯嘎拉图著:《胡仁·乌力格尔生成研究》,中央民族大学出版社,2018年版第102页;海泉、戴莉、乌·额尔很白乙拉著:《中国古典白话小说对蒙古族胡仁乌力格尔的影响研究》,内蒙古文化出版社,2018年版第74页。

②内蒙古电视台2005年春节专题篇《故乡科尔沁》中的访谈录资料。

③《蒙古族胡尔奇三百人》,散布拉诺日布编、张虹译,哲理木盟文学艺术研究所内部资料,1989年。

④依据作者于2000年7月23—24日,采访胡尔奇艺人五十六时,其妻子明月(当时52岁)讲述有关胡仁乌力格尔民间故事的记载资料。

⑤笔者儿时经常听父亲(图部辛白乙拉,1928—1997)诵读本子故事,父亲只是在家里给我们读。记得家里有蒙译本《三国演义》《水浒传》和“五传”等的印刷本,我们可以随便读,但对箱底藏的一些抄本,很是敬畏,禁止乱翻乱动。诵读很有特点,回想起可能根据读者的风格而各异。父亲诵读开头拉长音,有“话说(tegunche)”的习惯,有韵律节奏,语速缓慢、气虚也有节奏,尤其读到战场战将对阵时,互相答问部分读得颇有戏剧性,读《苦喜转》《三国演义》时的场景记忆犹新。