页岩油原位成藏过程及油藏特征

——以松辽盆地古龙页岩油为例

2022-05-17蒙启安林铁锋张金友刘吕建才程心阳

蒙启安 林铁锋 张金友刘 召 吕建才 程心阳

(1.黑龙江省陆相页岩油重点实验室,黑龙江 大庆 163712;2.中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江 大庆 163712)

0 引 言

随着常规油气资源产量的不断下降以及油气需求量的日益增长,油气资源领域的发展重心先后经历了3 个阶段:常规油气为主阶段、常规—非常规油气并举阶段以及非常规油气为主阶段[1-4]。非常规油气资源已经成为增储上产的重要阵地,美国石油年产量在1970 年达到第1 个产量高峰4.75×108t,2008 年降至2.47×108t,其中二叠盆地在1969 年石油产量达到第1 个高峰1.65×108t,之后快速下降至0.42×108t。2007 年以来,依靠海相页岩革命,在2018 年二叠盆地的石油产量达到了1.76×108t,超过了第1 个产量高峰,与此同时,美国石油年产量也达到新的高峰,2019 年石油年产量超过6×108t[5],由原油进口国一举变为出口国,实现了“能源独立”,美国页岩革命改变了世界地缘政治格局,对非常规油气资源的发展具有深远的影响[6]。

当前页岩油已经成为油气勘探开发的热点,但是对于页岩油成藏过程和油藏特征的研究尚处于探索阶段。针对油气成藏过程的研究一直是石油地质学理论研究的热点和难点,成藏过程决定了油气聚集[7],对其认识的深化程度不仅关系到页岩油勘探开发重大科学理论的发展,更关系到针对不同成藏过程形成的油藏类型相应勘探开发措施的制定,从而能够有效指导页岩油勘探开发目标优选、勘探开发方向选择及效益开发,提高勘探开发目标精确性和时效性。传统的常规油气藏成藏研究是以背斜理论、圈闭理论等为核心,强调油气从烃源岩到圈闭较远距离的油气运移,寻找有效的聚集圈闭是油气勘探开发的核心[8-10],常规油气成藏过程研究包括生、储、盖、圈、运、聚、保等基本成藏要素在时空关系上的相互匹配关系等,以期能够更直观、概括地反映出常规油气的成藏机制和成藏过程。页岩油属于超低渗透致密储层,为非常规油藏类型,其成藏过程、成藏机理及油藏特征很难用传统的石油地质理论解释,其成藏过程与常规油必然存在根本性差别。一般认为非常规油气与常规油气成藏过程的核心区别主要在于运移方式和储集单元的不同,非常规油气主要以短距离运移的大面积连续型油气聚集为主[11-12]。其中以准噶尔盆地二叠系、鄂尔多斯盆地延长组致密砂岩油、准噶尔盆地吉木萨尔芦草沟组致密油或夹层型及混积型页岩油为代表,主要表现为一次运移或短距离二次运移的运聚特征,它们是以生烃增压作为主要动力的厘米—米级别的运移,源储紧邻,间互共生,为近源成藏[13-17]。

松辽盆地北部古龙页岩油为典型的陆相页岩油,岩性以粒径小于3.9 μm 的泥级页岩为主,其中夹持的粉砂岩、碳酸盐岩等其他岩性累计厚度占总厚度的比例小于10%,为页岩型页岩油[18]。随着古龙页岩油在勘探上的重大战略突破,多口水平井获得高产工业油气流,试验区也取得了突破性进展,页岩型页岩油具备良好的产油能力和勘探开发前景已成为国内外众多专家学者的共识。大量岩心系统联测取样分析资料和单井试油成果表明,古龙页岩油自封闭能力强,现今油藏基本已无运移特征,为原生源储的原位油藏[19-20]。古龙页岩油与以往成功开发的页岩油藏相比,油气运移距离更短,为微米—纳米级的运移,且油气储集单元为数以亿计、相对独立、具有不同压力系统及流体性质的含油孔隙集合体,世界上尚没有该类型页岩油实现效益开发的先例。

面对如何实现古龙页岩油效益开发这一挑战,搞清楚页岩油的成藏过程及油藏特征,对勘探目标优选和开发方案优化设计具有重要意义。为深化页岩型页岩油成藏理论认识,明确页岩油成藏主控因素以及勘探有利目标形成要素,加快古龙页岩油勘探开发进程,本文以不同成熟度页岩岩心宏微观分析数据为基础,开展古沉积环境、有机质赋存状态、储层微观含油特征的深入分析,结合古龙页岩油古地温史、成岩演化史、储层演化史以及生烃演化史的研究,对页岩油成藏过程进行探讨,深化认识页岩油的油藏特征,为古龙页岩油的勘探开发工作提供理论指导。

1 地质背景

松辽盆地位于中国东北境内,是目前世界上已发现油气资源最为丰富的陆相砂岩型含油气盆地[21],与美国的二叠盆地同为世界十大超级盆地之一[22]。松辽盆地在平面上呈北东方向展布,在垂向上具有下断上坳的双层结构,为断陷与坳陷叠置的叠合型盆地[23]。古龙页岩油主要位于中央坳陷区的齐家—古龙凹陷、大庆长垣和三肇凹陷等二级构造单元内,这些构造区域是古龙页岩油勘探的有利区(图1)。

图1 松辽盆地北部构造分区及页岩油赋存层系Fig.1 Structural division and shale oil occurrence strata in northern Songliao Basin

其中嫩江组沉积晚期盆地构造抬升从东南隆起区向盆地扩展,沉积中心向西迁移,由伸展盆地变为挤压盆地[24]。三肇凹陷抬升发生在嫩江组沉积晚期,齐家—古龙凹陷持续沉降,直到明水组沉积末期才开始抬升,齐家—古龙凹陷由于构造抬升晚,持续埋藏时间长,烃源岩的热演化程度明显高于三肇凹陷[25-26]。松辽盆地页岩主要发育在白垩纪的沉积层序内,其中青山口期、嫩江期是盆地最大的两次湖泛期,广泛发育厚层的暗色泥岩。与嫩江组沉积的页岩相比,青山口组页岩有机质丰度高,在中央坳陷区基本进入成熟—高成熟的演化阶段,是古龙页岩油主力的赋存层系[27]。

2 有机质来源及赋存状态

不同的有机质类型在生油演化阶段生烃量和产烃组分存在很大的差别,有机质形成环境是决定其产烃能力高低的基础条件,有机质赋存状态又决定了原生源储页岩油的生油位置及储油位置。

2.1 有机质形成环境及来源

青山口组一、二段沉积时期主要处于深湖—半深湖相沉积环境,发育了巨厚的暗色泥岩[28]。青一段在湖侵发生后,湖面急剧扩张,加之古地形平缓,地层倾角0.7°~2.0°,古物源供给能力弱,使松辽盆地青山口组沉积时期形成了大面积的低能、欠补偿的古沉积环境,页岩形成的沉积环境主要为淡水—微咸水条件下的强还原环境,古气候经历了温湿—温干交替—温湿的气候变化,湖平面在纵向上具有微幅度升降的变化特征,优质的古沉积环境为有机质的富集和保存提供了有利条件[29]。青山口组水体深度的变化趋势整体上表现为自下向上逐渐变浅,青一段及青二段下部水深普遍大于30 m,受水体深度影响,沉积环境整体上表现为缺氧的还原环境,青一段到青二段下部古气候表现为温湿—干旱、湿润交替、温湿的古气候旋回性变化,整体上w(Sr)/w(Cu)主要为0~20,以温暖湿润的古气候为主,有利于有机质的生成与富集,有机碳含量与湖泊古生产力、古水深具有较好的正相关性,因而,有利的沉积环境是有机质富集的主控因素。另外在青山口组发现多层火山灰,火山活动为湖相生物繁殖提供了丰富的P、Fe 等营养物质,带来了较高的古湖泊生产力,导致藻类勃发,对有机质的富集起到了促进作用[30]。

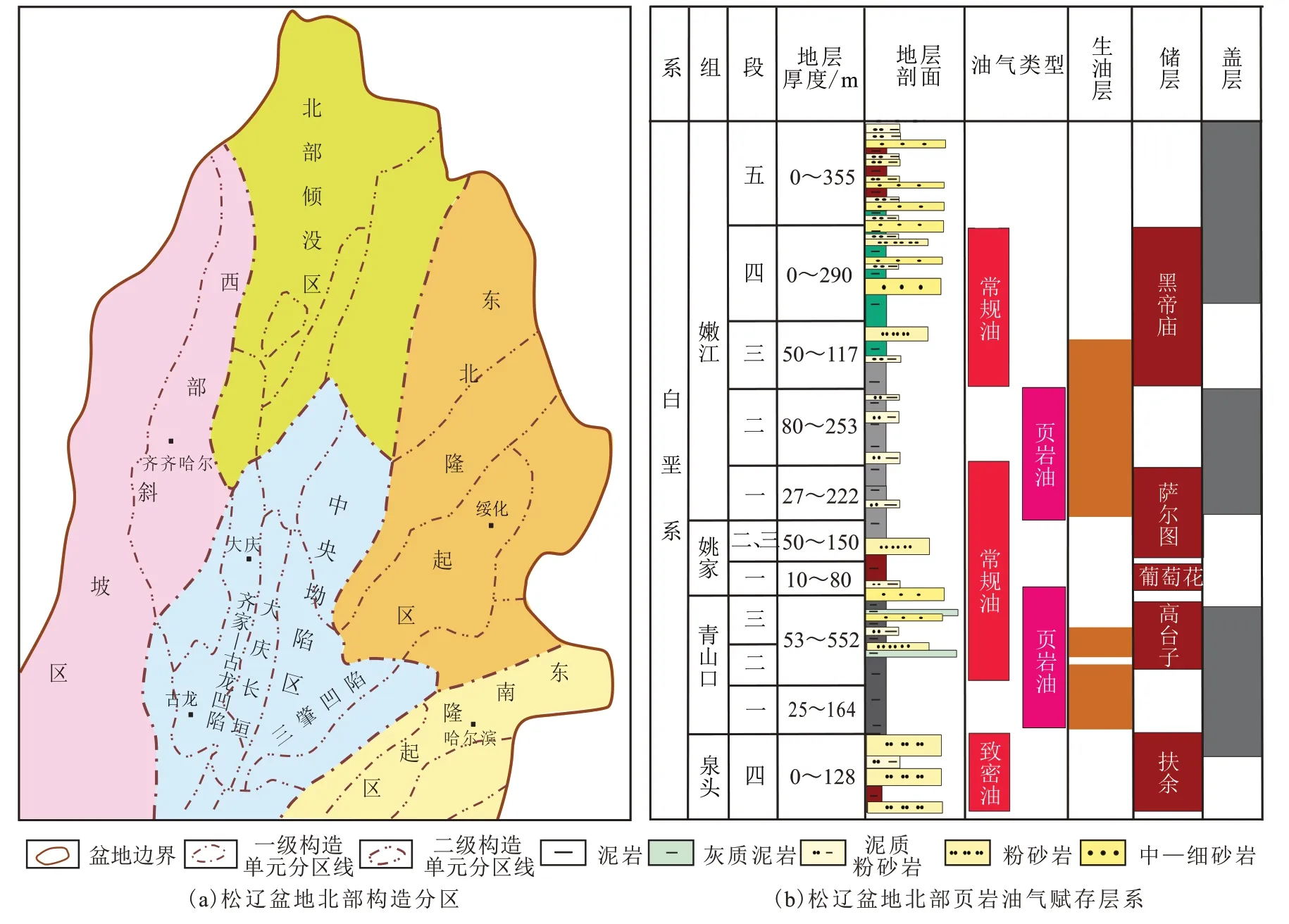

通过分析不同地区不同沉积相取心井的干酪根显微组分可以发现,古龙页岩油的有机质来源主要为层状藻类,藻类和无定形等水生来源有机质比例达83%~92%,陆源碎屑比例仅为8%~17%,从三角洲相到深湖相水生来源的层状藻类有机质比例依次增大,陆源有机质含量依次降低,同时层状藻类堆积密度越大,页岩的有机碳含量越高[31]。古生产力研究表明,高湖泊生产力层段容易沉积富有机质页岩,并且藻类体多呈近水平分布,容易富集成层,这些条件为后期页理及生烃孔缝的发育奠定了基础。中等湖泊生产力层段陆源长英质为间歇性注入,藻类体呈断续层状分布,生油及储油能力相对降低。低湖泊生产力层段有机质呈零散分布,页理发育相对较差,生油能力差。通过分析井A2 青一段和青二段页岩的古生产力可以看出(图2),青一段和青二段下部主要为超养湖,原始有机碳质量分数一般在2.5%~5.0%,平均在3.0%以上,青二段上部为富养湖,原始有机碳纵向上整体含量高,均质性好。古龙页岩有机质氢指数高,可达到600~800 mg/g,具有更高的生油潜力,为页岩油富集奠定了很好的物质基础。

图2 井A2古生产力剖面Fig.2 Paleo-oil-generation capacity profile of Well A2

2.2 有机质赋存状态

页岩油为原生源储油藏,有机质赋存位置及其与无机颗粒组合结构的状态决定了后期原油赋存的位置,是认识页岩油藏的核心要素之一,有机质赋存状态研究对认识页岩油宏微观分布规律具有关键意义。

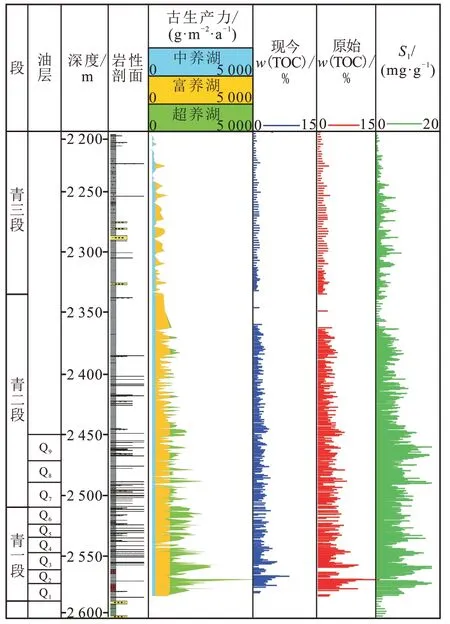

通过对大量不同成熟度的页岩岩心扫描电镜进行观察后发现,目前在古龙页岩中发现的有机质主要存在3 种赋存状态:第1 种是有机质和石英、黏土等无机矿物呈互层状分布,有机质厚度在几纳米到几百微米,连续延伸长度可达600 μm 以上,被矿物颗粒挤压形成波状起伏特征,这一种是最常见的有机质分布状态,由于局部时期水体出现富营养化导致藻类密集勃发,形成藻类堆积,为有机质的富集奠定了条件(图3(a)、(b));第2 种是有机质呈断续状或小颗粒状与无机矿物黏附杂乱堆积,多表现为有机质受挤压后在无机矿物粒间赋存,虽然连续性差,但是由于充填了很多无机矿物粒间孔隙,在后期生烃演化时为无机孔隙普遍含油提供了关键的组合条件(图3(c)、(d));第3 种是有机质在黏土矿物层间吸附沉积(图3(b)),目前该类有机质赋存机理尚不明确,初步判断为层状藻在湖水水体中被悬浮的黏土质点吸附,在沉降过程中会不断絮凝组合成有机质与黏土团块,后期沉积逐渐被压实。通过场发射电镜观察,可见黏土矿物层间存在有机质赋存(图3(e)、(f))。3 种赋存状态一般同时存在,从电镜照片上可以看出,不同层段所占比例略有不同,根据1 mm 场发射电镜拼图观察发现,有机质纵向分布呈现出一定的差异分布,其密集程度及分布状态与无机颗粒大小有一定相关性,即有机质越富集,颗粒相对越细小,粒径总体小于3.90 μm,有机质连续性好,密度大,说明该时期水体相对更深,水体营养丰富,有机质保存条件更好。有机质呈分散状分布时,颗粒相对较大,粒径一般为3.00~6.25 μm,推测该时期水体相对变浅,有机质呈破碎状与无机颗粒混积。有机质疏密及颗粒粗细程度在纵向上呈旋回性变化,控制了有机碳的差异性变化。不同有机质赋存状态及其发育程度对后期页岩储集空间类型及特征、页岩油分布具有重要的控制作用。

图3 古龙页岩有机质赋存状态微观照片Fig.3 Micrographs of organic matter occurrence of Gulong shale

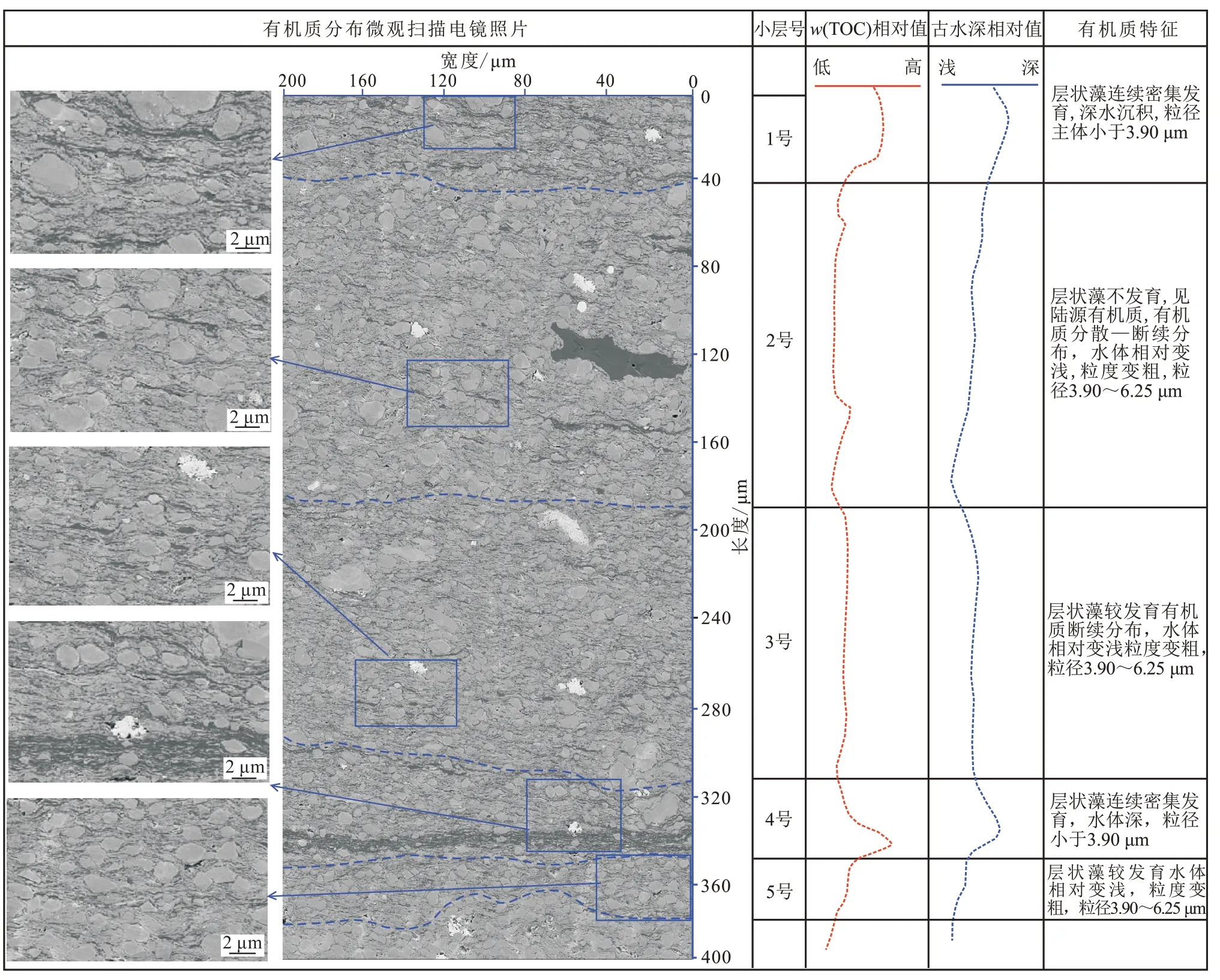

根据井C6 青一段岩心场发射电镜纵向连续拼接剖面可以看出(图4),有机质发育与矿物粒度之间随着水体深度的变化呈现出较为明显的旋回性变化,1 号小层沉积时期,水体较深,受陆源输入影响较弱,具有较好的保存条件,页岩w(TOC)高,层状藻连续密集发育,矿物粒径主要以小于3.90 μm 的小颗粒为主。2 号小层沉积时期,水体相对变浅,页岩w(TOC)降低,层状藻发育程度变差,可见陆源输入有机质,另外,与1 号小层相比矿物粒度变粗,矿物粒径为3.90~6.25 μm。到2号小层底部,水体深度达到最浅。3 号小层沉积时期,水体逐渐加深,层状藻发育逐渐增多,有机质及矿物粒度变化范围与2 号小层基本相同。到4 号小层沉积时期,水体深度达到最大,页岩w(TOC)也达到最大,层状藻连续密集发育,矿物粒度较细,总体小于3.90 μm。5 号小层沉积时期,水体又开始逐渐变浅,有机质含量下降。通过纵向对比分析可以看出,由水体升降引起的古生产力变化以及古氧化还原环境的变化在总体上控制了有机质页岩的发育程度。

图4 井C6青一段有机质分布扫描电镜照片及有机质特征Fig.4 SEM photos of organic matter distribution and organic matter characteristics of Member Qing-1 in Well C6

3 原位成藏过程

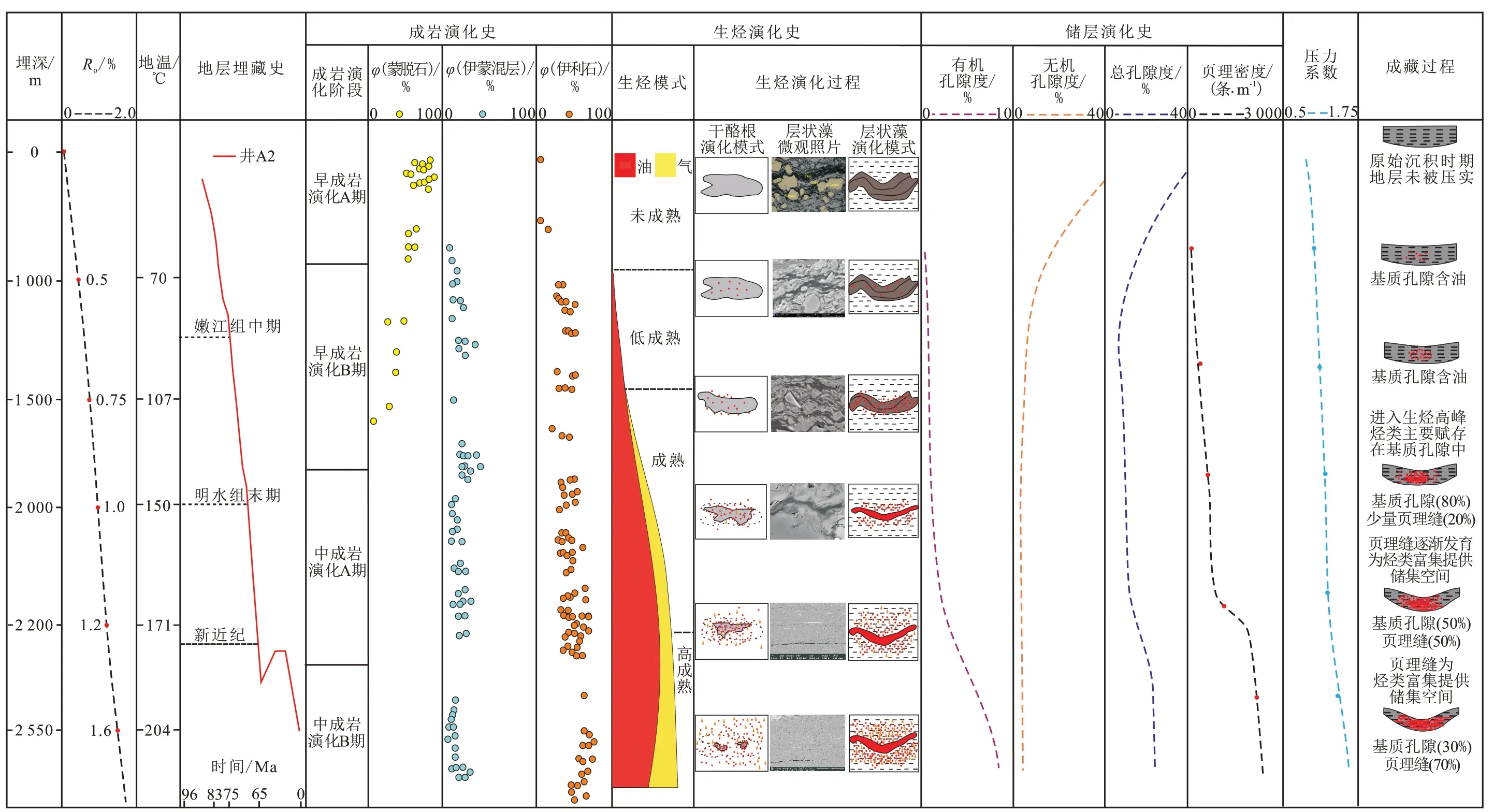

页岩油为原生源储油藏,和传统的常规油藏相比,在研究对象、研究方法、研究手段等方面都有着本质性的区别,其成藏过程更注重烃源岩内部的成烃、成岩、成储、自封闭成藏条件等要素的组合研究,其沉积演化史、古地温演化史、生烃演化史、成岩演化史、储层演化史等“五史”演化及时空耦合匹配关系控制了页岩油成藏过程,进而影响了页岩油油藏特征。

3.1 压实—大量生烃前阶段

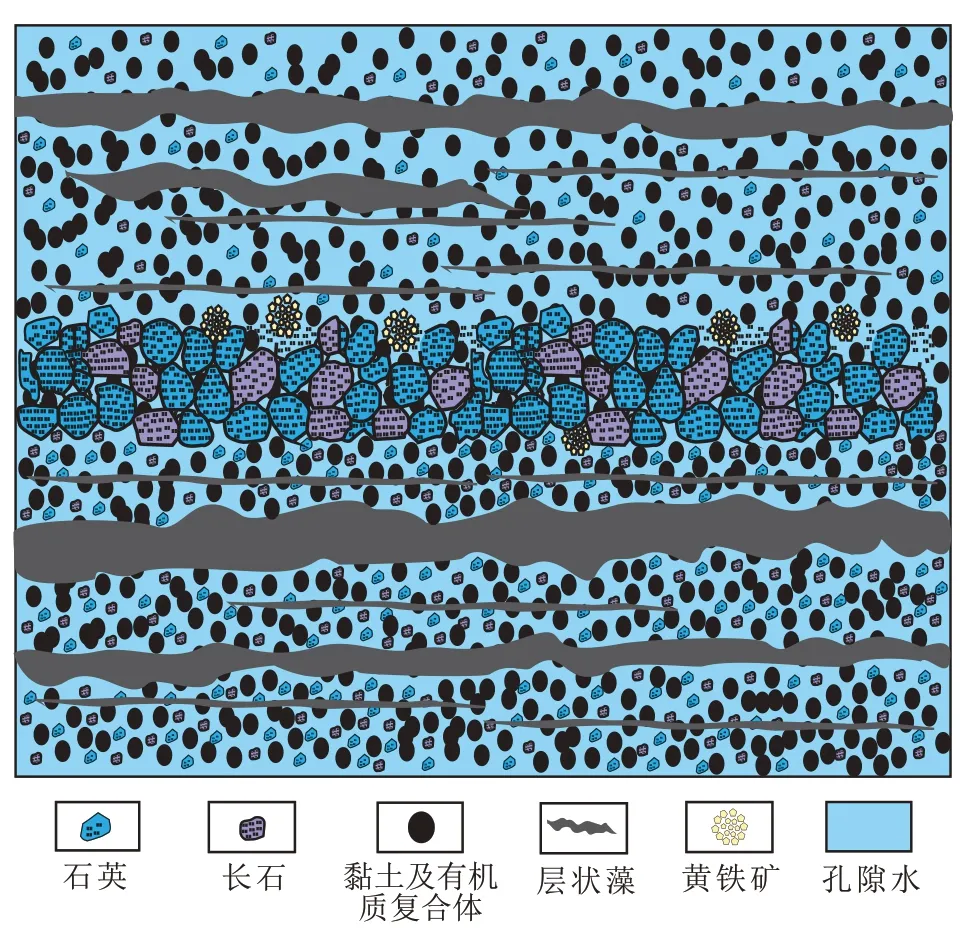

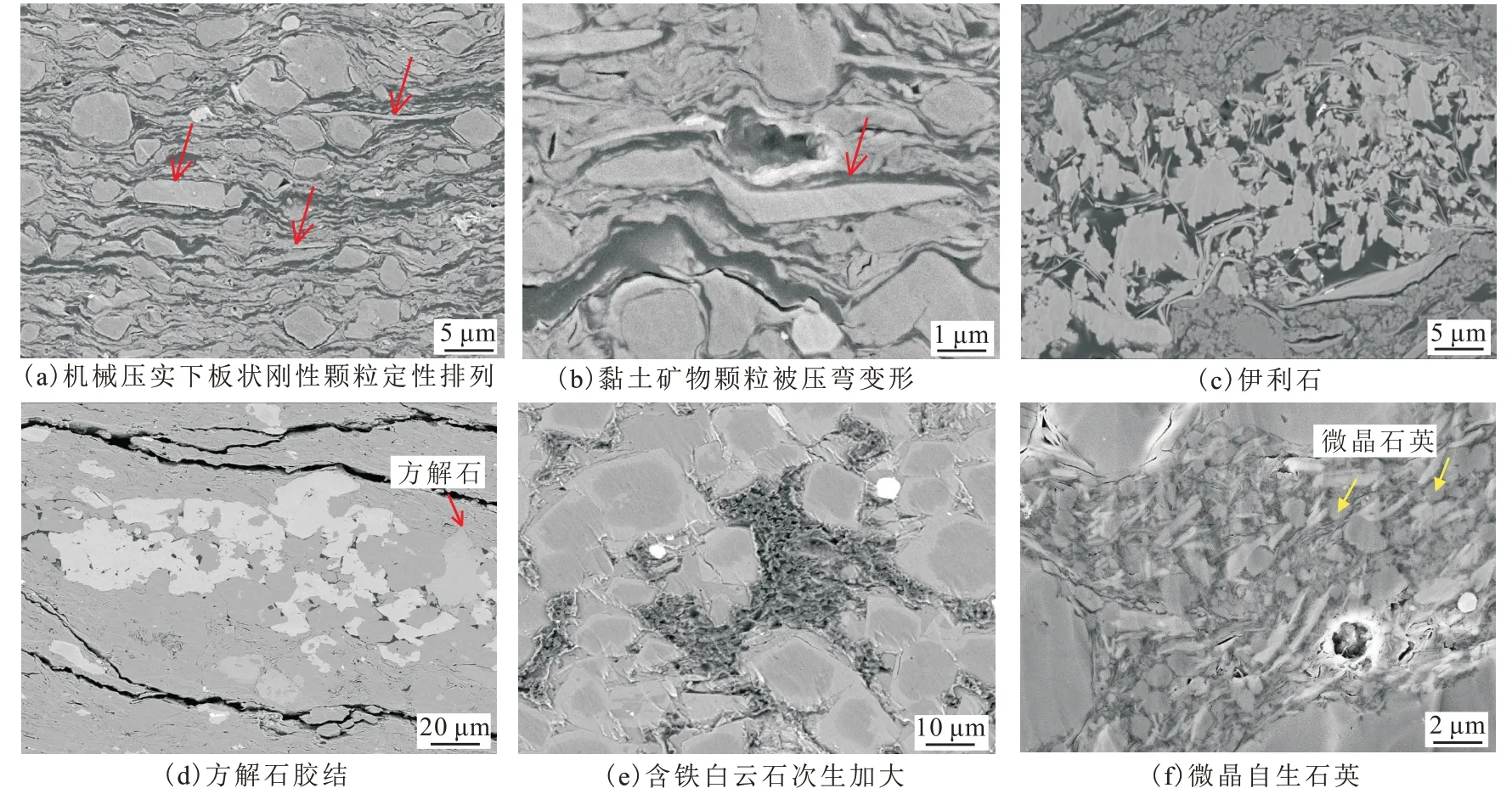

原始沉积初期,受古沉积环境控制,层状藻与陆源石英和长石纹层间互分布,黏土矿物颗粒及陆源的长英质矿物黏附有机质分散疏松堆积(图5),原始沉积物孔隙度高,可达60%~80%。随着时间推移,埋深增大,页岩受压实作用影响较大,在机械压实作用下,板状刚性颗粒趋于定向排列(图6(a)),长轴近平行水平层理,碎屑颗粒富集部位抗压实能力较强,原生孔隙能够较好地保存下来,抗压实能力很弱的黏土矿物、层状藻等被压实呈顺层分布,黏土矿物颗粒塑性较强,在压实作用下弯曲变形(图6(b)),使颗粒排列更加紧密,孔隙度减小,储层致密程度变强。

图5 青山口组原始沉积物堆积模式Fig.5 Primitive sediments accumulation pattern of Qingshankou Formation

另外,在该时期黏土矿物发生转化,蒙脱石含量减少,伊蒙混层和伊利石含量逐渐增加(图6(c)),当碎屑颗粒间充填填隙物时,增加了岩石的抗压实能力,压实作用对储层物性的影响减小,胶结作用影响变大。页岩胶结作用主要有4 种,分别为碳酸盐岩胶结、黏土矿物胶结、硅质胶结和黄铁矿胶结(图6(d)—(f))。硅质胶结主要以自生石英生长的形式出现,黄铁矿胶结呈晶粒状零散分布于碎屑颗粒之间,或以草莓状聚集分布、纹层状顺层分布、裂缝充填等形式出现。

图6 松辽盆地北部古龙页岩成岩作用微观照片Fig.6 Micrographs of diagenesis of Gulong shale in northern Songliao Basin

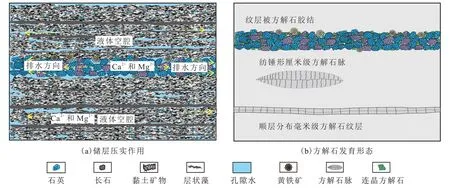

碳酸盐岩胶结主要发生在早成岩阶段,受地层压实作用影响,泥页岩内部孔隙水顺泥岩及纹层向外排出,水中携带大量钙镁离子,在碎屑颗粒间往往被保存下来,在特定的封闭环境下再次沉淀形成胶结物,使储层进一步致密化(图7(a))。常见的有方解石胶结和白云石胶结,白云石胶结呈多期次自形—半自形晶状产出,且他形白云石次生加大现象也较为常见。方解石的存在方式主要有2 种:第1 种是方解石呈不规则状分布在碎屑颗粒之间,纹层被方解石胶结;第2 种是以方解石脉(纹层)的方式存在,主要有2 种表现形式,一种是纺锤形方解石脉,另外一种是在页岩中顺层分布的方解石纹层(图7(b))。

图7 古龙页岩压实及胶结作用微观模式Fig.7 Microscopic pattern of compaction and cementation of Gulong shale

随着埋深的增加和压实作用的增强,储层的致密性进一步增强,进入中成岩期A 阶段,储层中黏土矿物继续发生转化,蒙脱石基本消失,在蒙脱石向伊利石转化过程中,会脱出晶格内的层间水和吸附水,导致黏土颗粒体积收缩,形成黏土矿物晶间孔隙,改善了储层孔隙度,但在蒙脱石向伊利石转化过程中会析出Si4+,Si4+在黏土矿物层间沉淀形成隐晶、微晶的自生石英,又充填了孔隙,增强了储层的致密性和抗压性。此时储层中以无机孔隙为主,受机械压实作用和矿物胶结作用的影响,页岩孔隙度低,物性差,总孔隙度为5%~8%,有效孔隙度小于5%,垂向渗透率小于0.01×10-6μm2,此时页岩层基本致密化,已经具备自封闭能力。

当Ro达到0.50%~0.75%时,有机质进入低熟—成熟阶段,开始逐渐生烃,在扫描电镜下可以看到有机质向油转化,有机质边缘可见油膜,此时生油量少,烃源岩生成的油气多被干酪根和矿物吸附。这一阶段主要还是页岩层受压实等成岩作用致密化阶段。

3.2 大量生烃阶段

这一阶段地层埋深达到1 100~1 800 m,处于嫩江组沉积末期,距今约83~72 Ma,地层温度70~90 ℃,Ro为0.75%~1.0%,页岩有机质开始明显生油。有机质转化率可以达到40%~60%,有机质孔开始逐渐发育,有机质生油在满足自身吸附后,游离油增加,一部分原油被干酪根吸附溶胀、矿物吸附,还有部分原油呈游离态的油膜和油珠赋存在缝—孔内。

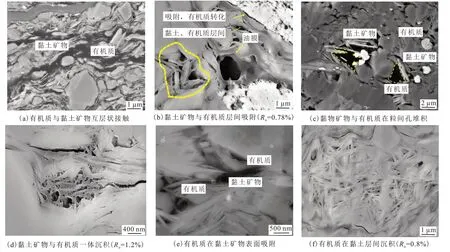

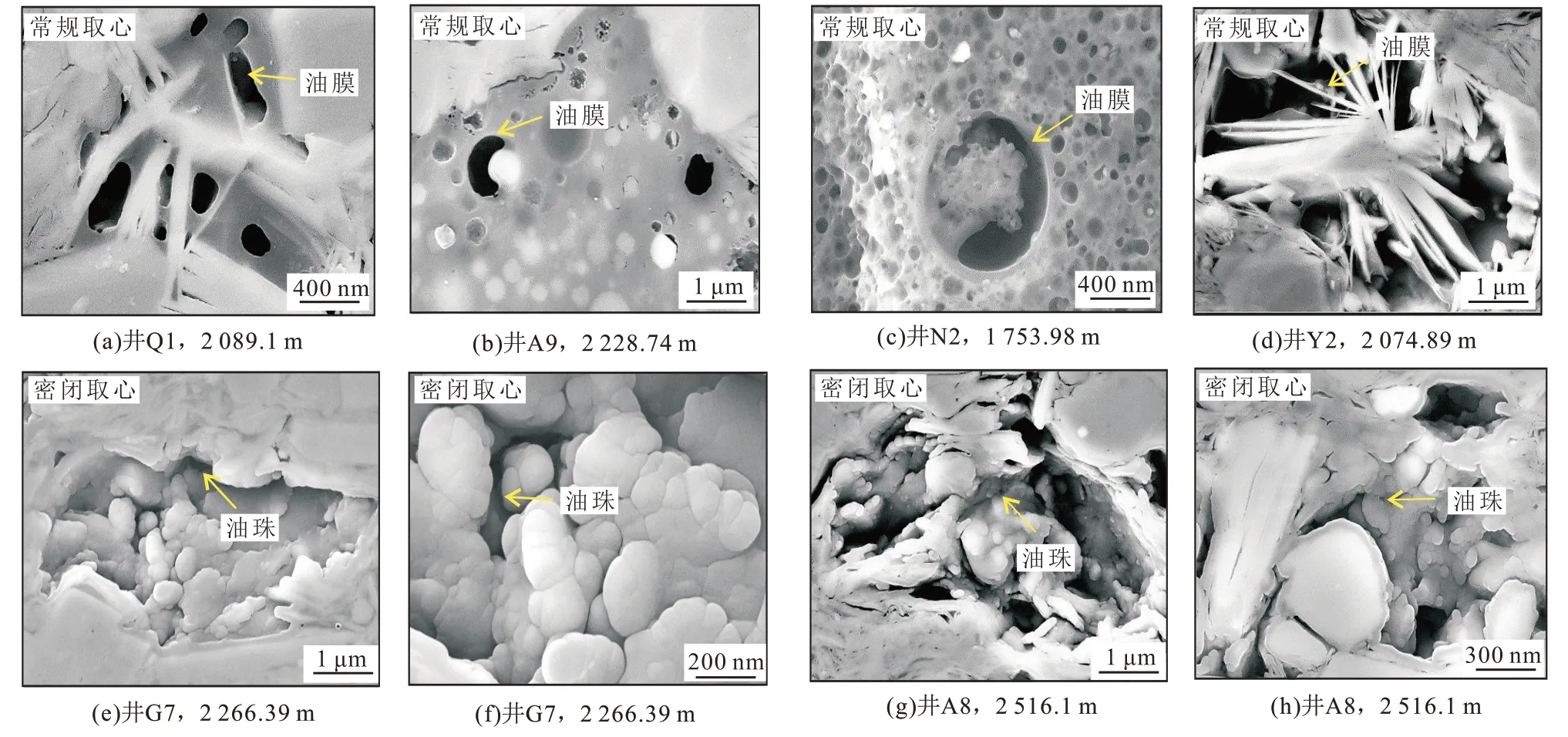

通过分析电镜照片可以发现,在常规取心条件下,由于受到原油挥发的影响,原油在电镜下呈油膜状赋存在孔—缝边缘(图8(a)—(d)),而在密闭取心条件下,从地下到地表过程中原油始终保持密闭状态,没有出现挥发情况,在电镜下可以见到油珠赋存在页岩缝—孔内(图8 (e) —(h))。这个阶段由于有机质的转化率较高,顺层状分布的有机质转化面容易成为力学薄弱面,从而形成狭长的有机生烃缝,此时页理密度一般小于50 条/m。

图8 古龙页岩油储层各类孔隙含油微观照片Fig.8 Microscopic photos of oil-bearing in various pores in Gulong shale oil reservoir

另外随着有机质排酸的增多,储层水介质条件发生改变,长石以及碳酸盐矿物局部被溶蚀,储层中次生溶蚀孔隙开始发育(图9(a))。当地层埋深达到1 800~2 100 m 时,处于明水组沉积末期,距今约67~65 Ma,地层温度80~100 ℃,Ro达到1.0%~1.2%,此时达到了生烃高峰期,有机质转化率达到90%以上,原油原位赋存在有机质转化后的空间内,有机生烃缝、粒间孔、晶间孔都可见到原油赋存,这一阶段受有机质赋存状态控制,有机孔隙和无机孔隙普遍含油,有机质生烃后原油原位赋存,这是页岩油原位成藏的关键特征之一。在大量生油过程中,储层压力受生烃增压作用的影响进一步增大,压力系数达到1.3 以上,由有机质生烃产生的有机生烃缝大量出现,有机生烃缝的孔隙度在总孔隙度中的比例可达20%,页理密度达到1 500 条/m。这一阶段主要特征为有机质转化率高,页理更为发育,储层普遍含油,地层压力系数高,受原始有机碳的影响,储层纵向含油性会呈现出较大的差别,但是已经形成规模立体含油油藏(图9(b))。

图9 古龙页岩油储层缝—孔含油模式Fig.9 Oil-bearing in fracture-pore pattern of Gulong shale oil reservoir

3.3 原油裂解阶段

当地层埋深达到2 100~2 400 m 时,地层温度在80~110 ℃,Ro为1.2%~1.4%,这一阶段早期生成的原油开始逐渐裂解,生成干气和轻烃,生产气油比在50~200 m3/m3,储层压力进一步增大,压力系数达到1.4 以上,有机生烃缝的孔隙度在总孔隙度中的比例可达到40%以上,页理密度进一步增加,达到2 000 条/m(图9(c))。此时油气的主要储集空间为大量生成的有机质孔和页理缝。当埋深超过2 400 m,Ro大于1.4%时,地层温度达到100~120 ℃,原油开始进一步裂解,生产气油比超过200 m3/m3,压力系数达到1.5 以上,有机生烃缝的孔隙度在总孔隙度中的比例可达到60%以上,页理密度达到3 000 条/m。此时高密度发育的页理缝沟通了大量独立分布的孔隙,储层连通性进一步变好,原油密度和原油黏度低,流动性好,这一阶段为页岩油的高产奠定了地质演化基础(图9(d))。

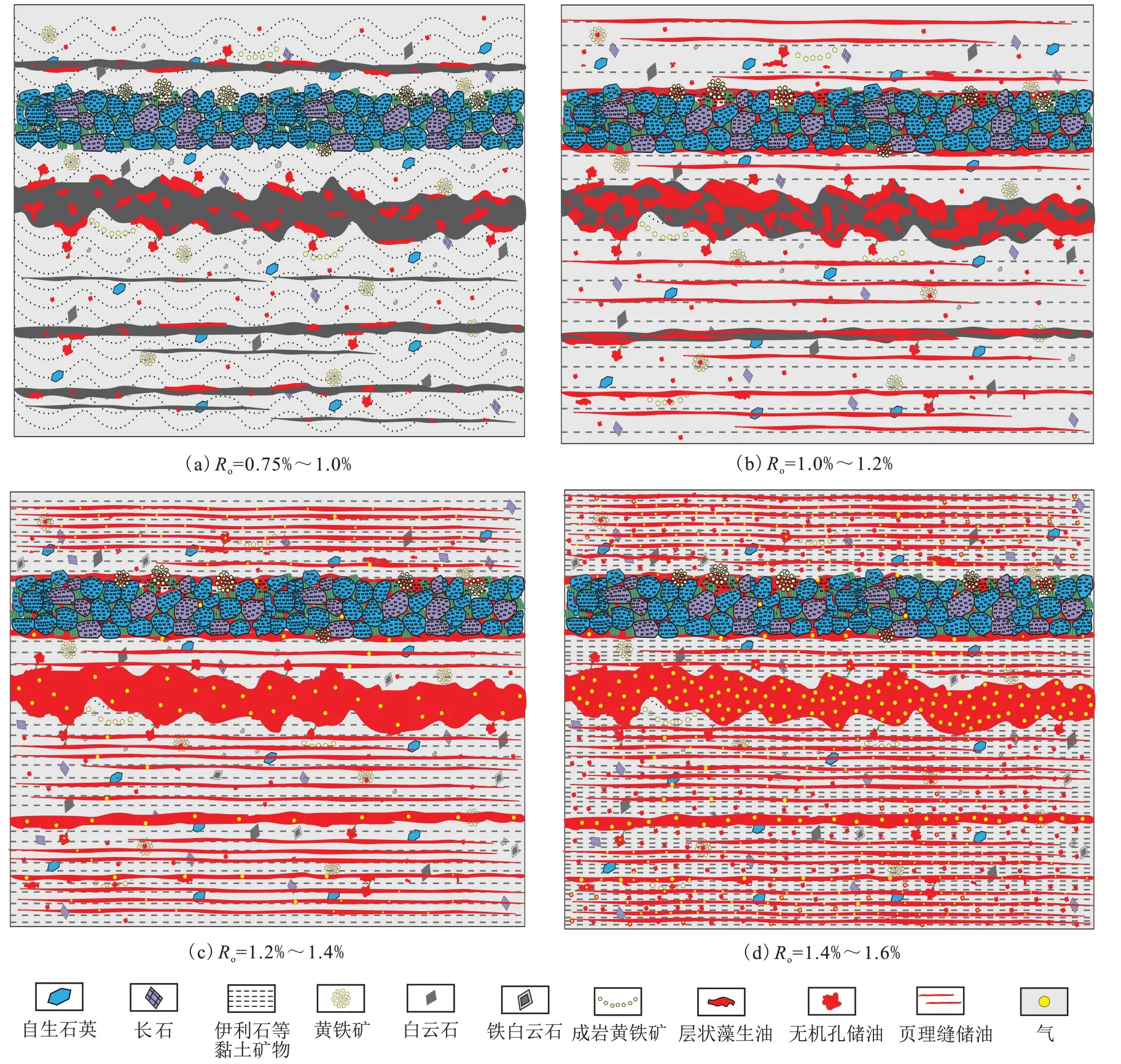

从古龙页岩油宏—微观原位成藏过程综合图中可以看出(图10),随着埋藏深度和有机质热演化程度的增加,古龙页岩有机质生烃与孔、缝的形成具有高度耦合性,页岩中与黏土矿物共生的层状藻生烃后,形成了大量以有机质孔缝为主的储集体,油气分子难以发生运移而只能原地超压保存,形成了大规模分布的微—纳米含油集合体。

图10 古龙页岩油宏—微观原位成藏过程综合图Fig.10 Macro-micro in-situ accumulation process of Gulong shale oil

4 自封闭条件探讨

古龙页岩为陆相淡水湖盆形成的泥级高黏土含量页岩,在成岩阶段黏土矿物发生转化呈片状顺层分布,储层垂向渗透率极低,在覆压42 MPa 下垂直渗透率小于0.01×10-6μm2,垂向封堵能力极强。碎屑颗粒粒间孔隙受方解石、白云石、自生矿物等胶结的影响,储层变得更加致密,这一系列成岩作用导致孔隙孤立,储层微观孔喉细小,毛细管力增大。古龙页岩实测数据分析,毛细管阻力为12~20 MPa,黏滞力约0.4 MPa,摩擦力约0.04 MPa,生烃增压压力12 MPa,小于油气运移阻力,形成自封闭原位成藏体系。后期生烃增压很难突破致密储层的毛管力、黏滞力、摩擦力等阻力,是古龙页岩油原油难以发生运移且现今大量保存的关键因素。

根据生排烃模拟数据、地层埋藏史和青山口组砂岩、方解石脉有机包裹体特征分析,砂岩储层主要存在三次油气充注过程,分别为嫩江组末期、明水组末期和古近纪中晚期,明水组末期是砂岩储层的主要成藏时期,油气成藏时间与青山口组烃源岩生排烃时间相吻合。

生排烃模拟研究表明,古龙页岩油排烃效率在40%左右,大庆长垣等油田的原油主要来自青山口组烃源岩,而大量实钻资料表明现今页岩油藏仍然处于超压状态,可能青山口组烃源岩在早期生烃增压过程中,油气通过不断生成积累,通过断裂幕式排烃、侧向对接砂岩排烃等方式,一部分油气已经发生运移。随着压力的释放,在断层封闭和致密储层物性封堵等条件下,后期生成的油气不能突破排烃通道,油气难以运移,最终形成现今的页岩油藏。目前古龙页岩油实钻水平井在断层发育区、砂泥岩互层区均实现了高产突破,证实了古龙页岩油原位油藏的存在,但是这种原位油藏的保存条件、宏微观力学封闭机理还不完全清楚,是下一步的重点研究方向。

5 页岩油油藏特征

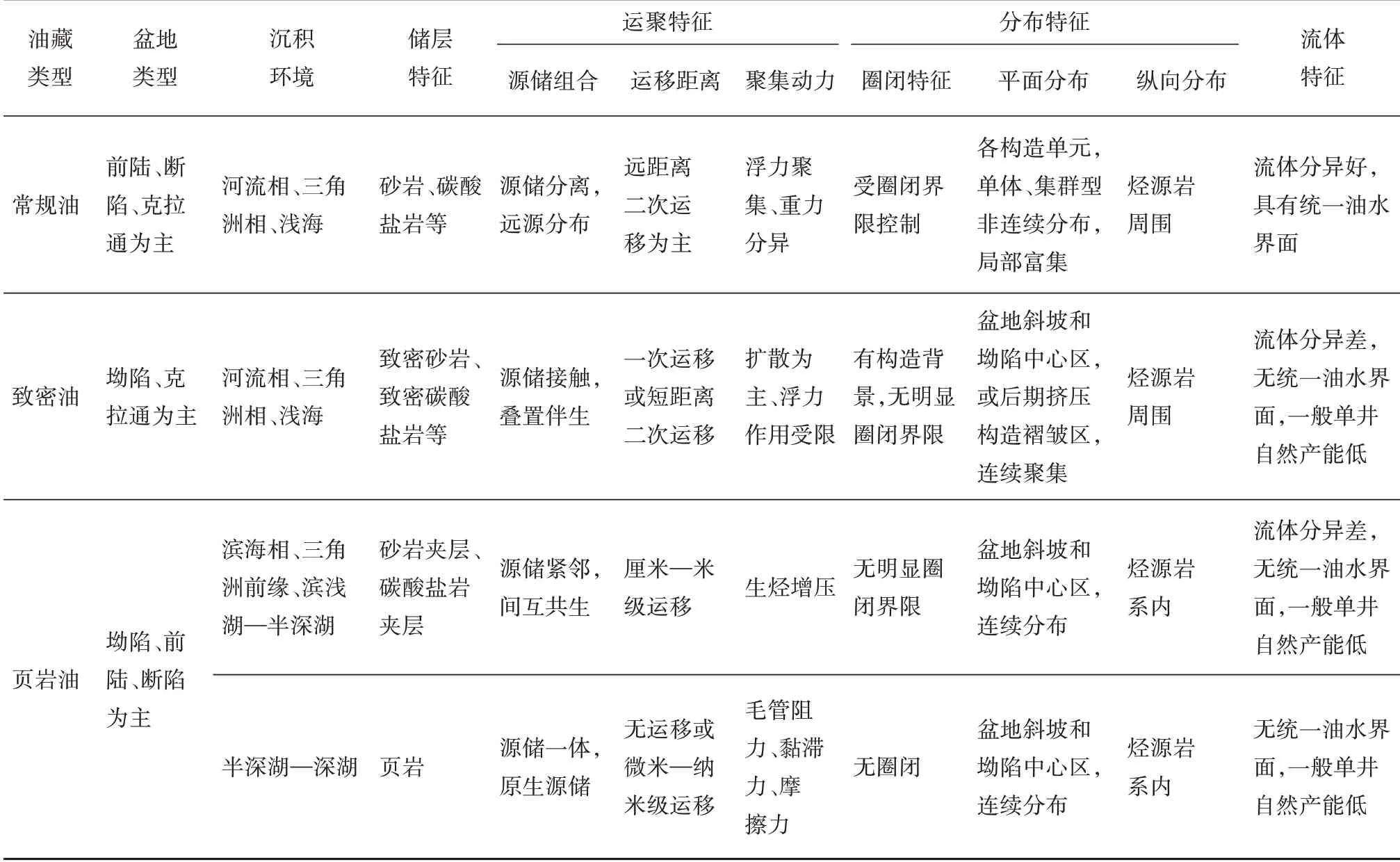

古龙页岩油不同于夹层型和混积型页岩油,在岩性组成与结构、储集空间形成与演化、油气赋存机理、流体特征等方面与源储分离的常规油以及近源聚集的致密油之间具有明显的差异[32],具体见表1。

表1 常规油、致密油、页岩油油藏主要特征Table 1 Main characteristics of conventional oil,tight oil,and shale oil reservoirs

5.1 油藏呈大面积连续立体式分布

古龙页岩油的空间分布不受圈闭界限的限制,含油范围主要受控于富有机质页岩的分布以及成熟度的高低,纵向为连续含油油藏,从青一段底部到青二段上部连续含油,连续含油厚度为100~250 m,平面含油范围从齐家—古龙凹陷到东部的三肇凹陷,含油面积达1.46×104km2。纵向上含油性主要受原始有机碳的影响,呈现出一定的含油性旋回变化,平面上受成熟度的控制,成熟度高的地区,油藏含油性好。页岩油大部分原地赋存于页岩中,油藏在空间上具有连续性,呈现规模连片分布,资源潜力巨大。

5.2 油藏为纯油油藏

经过试油资料证实,古龙页岩不产水,为纯油油藏。受地层温度影响,不同成熟度地区的流体性质有一定的变化,当Ro为0.75%~1.2%时,溶解气含量低,生产气油比小于50 m3/m3。当Ro大于1.2%时,气油比逐渐增大,呈现出油气同产的特征。气油比与成熟度具有很好的相关性,高成熟度地区,生产气油比可达400 m3/m3以上。

5.3 油藏压力系统稳定

古龙页岩油藏整体地层压力较高,青二段下部到青一段地层压力系数普遍大于1.1,在齐家—古龙凹陷的中心位置,青一段实测地层压力系数最高可达1.58,地层压力充足。地层压力与油藏埋深、成熟度匹配性好,压力系统稳定,表明页岩油保存条件好。较高地层压力为页岩油的有效产出提供了动力。

5.4 油藏原油物性在平面上呈环带状变化

受成熟度控制,在平面上,页岩油藏的原油密度和原油黏度从生烃中心向边缘呈环带状逐渐变差[19]。Ro为0.75%~1.20%,地面原油密度为0.84~0.86 g/cm3,地面原油黏度为3.0~52.0 mPa·s。Ro为1.2%~1.7%,地面原油密度为0.78~0.84 g/cm3,地面原油黏度为1.5~18.0 mPa·s。成熟度越高,原油密度和原油黏度越低,流动性越好。

6 结 论

(1)松辽盆地北部青山口组沉积时期,湖盆分布范围广,水体深度较深,古气候条件温暖湿润,有利于有机质的生成与保存,层状藻类是主要的有机质来源,有机质呈顺层状、断续状和黏土矿物晶间分散状分布,为古龙页岩的普遍含油奠定了有机质的基础。

(2)古龙页岩油成藏演化过程主要有3 个阶段:压实—大量生烃前阶段、大量生烃阶段和原油裂解阶段。受成岩阶段压实作用以及胶结作用的影响,古龙页岩油储层致密,现今油藏生烃压力难以突破毛管力、黏滞力、摩擦力等阻力,原油原位赋存。

(3)原位页岩油藏具有4 个特点:油藏呈大面积连续立体式分布、油藏为纯油油藏、油藏压力系统稳定、油藏原油物性受成熟度控制在平面上呈环带状变化。