聚焦思维品质培养的高中英语读后续写教学探究

2022-05-17卢艺

摘 要:读后续写作为新兴的写作题型,融文本、思维与语言为一体,对于培养学生的思维品质有着独特优势。本文结合案例阐述在高中英语读后续写教学中培养学生思维品质的教学策略,即运用问题链培养逻辑性思维,开展角色扮演或思维导图绘制活动培养创新性思维,组织写后评价或开放性讨论培养批判性思维。

关键词:思维品质;读后续写;教学策略

作者简介:卢艺,中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校。

一、引言

思维品质是个体在思维活动方面的能力与智力表现,其本质是思维的个性特征。《普通高中英语课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)把思维品质列为英语学科核心素养之一,并定义其为“思维在逻辑性、批判性、创新性等方面的能力和水平”。新课标对学生思维品质发展提出了具体目标:能辨析语言和文化中的具体现象,梳理、概括信息,建构新概念,分析、推断信息的逻辑关系,正确评判思想观点,创造性地表达观点,具备初步运用英语进行独立思考、创新思维的能力。葛炳芳认为,“学思结合”是当今教育界的共识,思维、语言和内容三者相辅相成,缺一不可。因此,教师在关注学生语言能力和学习能力发展的同时,应把思维品质培养贯穿于各教学阶段。

纵观高考发展趋势,英语试题更加注重对学生思辨素养的考查,对思维能力要求较高的读后续写题型也逐渐得到广泛应用。通过读与写的紧密结合,读后续写将语言输入与输出整合于同一语境,对“学思结合”的教学具有重要意义。学生在解题时需运用多项高阶思维,如批判思考、解读文本、构思情节,从而保证有效输出。因此,合理的读后续写教学设计对于思维品质培养有很强的促进作用。

二、在读后续写教学中培养学生思维品质的策略

本文以2021年高考全国I卷的读后续写题“A Mother's Day Surprise”为例,探讨如何优化读后续写教学设计,助力学生思维品质培养。文章主题为“人与社会”中的人际关系,主题意义是体验劳动及学会感恩。具体内容是母亲节来临之际,一对双胞胎计划为母亲做早餐,然而进展并不顺利,厨房变得一片狼藉,弟弟被烫伤。续写部分应为姐弟化解危机,给母亲献上惊喜。

(一)设置问题链助力文本解读,提升逻辑性思维

在思维活动中,逻辑性思维是进行语言分析与理解必不可少的能力,涉及分析综合、归纳演绎和抽象概括等。为培养学生的逻辑性思维,教师应在写前阶段设置问题链指引学生深入理解文本,為读后培养创新性和批判性思维做好铺垫。鉴于教学设计须符合学生认知规律,问题设计应环环相扣、层层递进,使学生的思维活动不断向更高阶层发展。教师引导学生先对文本脉络进行梳理、提炼和总结以探究主旨,然后对语篇信息进行捕捉、加工和转化,以培养其分析、归纳和建构等逻辑性思维。

1.提炼主旨大意,发展抽象概括思维。在深度剖析情节前,教师应布置较低阶的思维活动以激发学生思维,再逐步过渡到对思维要求更高的问题。不同于传统段落式阅读的问题设计,续写前的问题应强调文章的整体性,围绕文本主题,从基本要素和主旨大意等角度设问。学生在思考问题时,运用思维策略梳理和整合文本内容,提升逻辑性思维。

【教学片段】

Q1:What are the settings and the “surprise”? Who are the main characters?

Q2:How was their preparation going?

Q3:Why did they fail at first?

Q4:What is the main idea of the story?

【设计意图】

问题1引导学生找出文章的基本要素,从宏观上把握主线。在此基础上,教师进一步提问,让学生抽象概括文章的情节发展。学生无法直接从原文中获取答案,需回溯文本进行整合,这种由整合到抽象概括的过程就是逻辑性思维的过程。问题3帮助学生拓展思维深度,学生结合已有经验,在分析后提炼答案。问题4锻炼学生总结主旨大意的归纳能力。

2.挖掘行文线索,培养推理判断思维。良好的逻辑性思维的表现是:在表达时能抓住关键点,所谈论内容前后存在关联性且有论据支撑,所得结论顺理成章。因此,指导学生分析和探究语言现象背后的理据及逻辑关系,对培养学生的思维品质有着重要意义。提炼主旨后,教师应引导学生对文本内在逻辑展开推理和判断,包括对角色品质和暗线的分析。学生调动逻辑性思维,寻找语篇背后的情感态度和写作目的,构建新的知识关联,获得对语篇意义的深层理解。

【教学片段】

Q1:How do the twins'feelings change?

Q2:What qualities can you find in the twins?

Q3:What might the “surprise” symbolize?

Q4:What can you learn from the story?

Q5:Why does the author share the story?

Q6:Will the twins succeed in the end?

【设计意图】

文章包含两条线索,明线是情节推进,暗线是双胞胎的情感变化,两条线索体现了文本逻辑和内在层次。理清文章脉络是思维训练的初级阶段,找出暗线涉及更高阶的思维能力。在问题1的基础上,问题2引导学生分析人物性格。对于学生较简单的回答,教师应继续追问:“Can you find some words or phrases to prove it?”若学生的表述缺乏逻辑性,教师可借此讲授逻辑思维方法,带领其寻找论据支撑观点。挖掘线索后,问题3指引学生继续思考文章的主题意义。教师进而提出问题4和5,引导学生联系个人经验,推测原文作者写作目的,为续写部分的情节构思打下基础。学生的续写之所以出现天马行空的描写,一定程度上是因为其忽视了文本或续写段首句提供的线索,导致后续情节不连贯。教师可设计问题6,培养学生搜集线索和合理预测的习惯。

(二)开展读后活动助推情节构思,培养创新性思维

续写是语篇的创造性延展,而情节构思是创新性思维培养的重要环节。在重组知识经验的基础上,学生再次挖掘语篇,产生新的思维产品,从而锻炼其联想创新能力。为避免学生思维模式固化,教师不宜过多引导。例如,以提问形式指导情节构思不利于发展学生思维,易导致其在独自处理情节时无从下手。为融合写作教学与思维发展,教师可开展角色扮演或思维导图绘制活动,把主动权交给学生,给予其更多的思维发展空间。

1.合作型角色扮演,激发创造思维。由于缺乏创新性思维训练,情节构思成为一些学生读后续写的痛点。为帮助学生克服畏难情绪,激发其创造热情,教师可组织开展角色扮演活动,让学生通过小组合作进行情景演练,帮助其养成自主分析和解决问题的思维习惯。角色扮演是以文本为基础又超越文本的语言输出活动,有助于学生体验人物情感,进一步感知写作意图。同时,角色扮演可以启发学生思考,培养其创新性思维。学生通过与他人交流和协商创作,实现思维碰撞,生成新的思维成果。

但角色扮演并不适用于所有续写主题,因此科学合理地选择主题才能确保“学思结合”的教学效果,达到培养思维能力的目的。其中,脱离困境型文章是读后续写的常见文本类型,能为角色扮演提供相对真实的情境,例如2021年全国I卷的母亲节惊喜和浙江卷的南瓜卡头事件。在这类贴近生活的情境中,学生主动创造的意愿更为强烈。在运用已有知识与经验帮助角色解决问题过程中,学生的思维得到发散。教师可视情况提醒学生在活动中展现细节,必要时增设旁白。

2.绘制思维导图,激发发散思维。思维导图是一种可视化的创造性思维工具,具有形象直观、层次清晰的特点,因此有助于学生理清思路,并在思维发散过程中产生新想法。通过捕捉和再现发散性思维,思维导图直观地呈现了学生的思考过程。它以某关键词为中心,向外辐射连接相关字词或想法,帮助学生有序连接分散信息,使构思问题简单化,并明确续写思路。

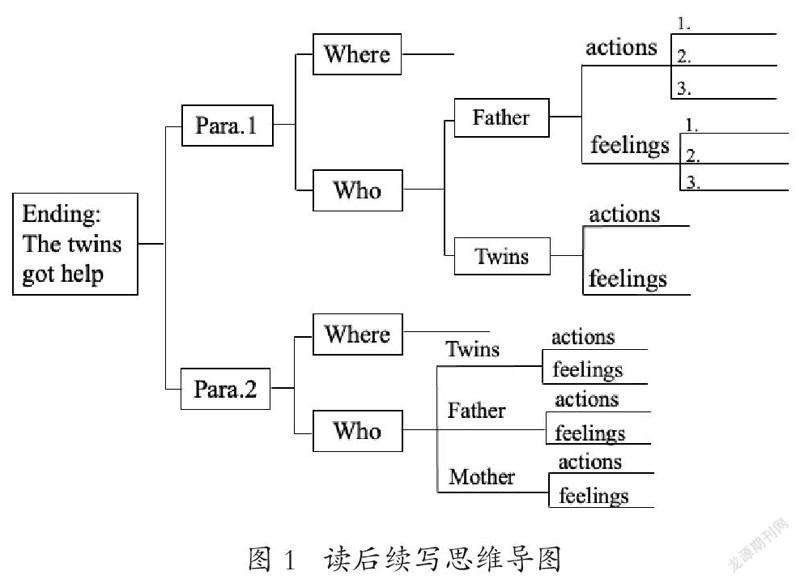

图1以“A Mother's Day Surprise”为例,展示如何借助思维导图发散续写思路。学生在文本分析时已对结局有了大致预测,根据线索得知双胞胎最终解决了危机,但对于细节描写感到力不从心。教师可以带领学生以记叙文的基本要素为关键点,分段落展开联想:首段可能出现哪些人物?这些人物可能说或做些什么?他们可能有怎样的情感变化?思维导图帮助学生利用段首句搭建思维框架,为其提供清晰的续写思路。学生在头脑风暴中逐渐充实续写细節和人物描写。

(三)搭建反思与互动平台,发展批判性思维

批判性思维可以理解为人们通过思考,对知识的真实性、精确性、性质及价值作出的个人判断。新课标对学生批判性思维的培养提出了明确要求,即合理质疑观点,辨析判断其价值并作出正确评价。在续写后设置评价环节或开放性互动有助于引导学生进行批判性思考。

1.续写成果自评与互评,培养评价思维。在续写训练中,“从教师评分到范文分析”的传统评价模式容易使学生处于相对被动的思维状态,阻碍其批判性思维的发展。读后续写题通常无固定答案,学生可以有独特的思路,并根据自身对结局的不同理解,作出不同诠释。教师应鼓励学生分享续写成果,养成评判的思维习惯。对情节进行评价有助于学生结合自身认知,批判性地吸收他人观点,从而促进阅读能力和思维品质相长。教师应引导学生先了解读后续写各层次的评分标准及内容,为学生开展自评或互评创造必要条件。在评分标准的指导下,学生批判性地自省或评价他人,对续写内容的逻辑性、连贯性、丰富性以及准确性提出反馈或建议。

2.开放性讨论启发思考,提升判断思维。不同于续写前阶段围绕主题而设计的问题链,续写后阶段的问题设置可以更加开放,以启发学生超越文本深入思考。教师可以故事中的某些做法或现象为切入点,让学生基于自身背景知识和价值观念进行思辨,并作出价值选择判断。开放性问题的答案不唯一,因此能激发学生对文本信息进行合理质疑,并积极深入思考。虽无标准答案,但教师应提醒学生用事实和理由证明结论,有理有据地表达观点。

以“A Mother's Day Surprise”为例,教师引导学生联系生活实际思考以下问题:(1)父亲是否应该帮助双胞胎做好早餐,还是仅给予他们指导?(2)未成年人是否有必要承担和分享家务?(3)在你心中,什么样的母亲节惊喜是最有价值的?教师先给学生布置独立思考的任务,再组织组内讨论,鼓励学生大胆表达观点。类似的开放性问题属于价值判断的问题设计,它具有开放性与启发性的特点,有助于拓展学生思维的广度。学生在反思过程中, 将自我认知、情感及价值自主联结,从而有效推动批判性思维的发展。

三、结语

随着教育改革的持续深入,教师应当重视在各个教学环节中对学生的思维品质进行培养,设计符合学生认知规律的思维活动,助力学科核心素养的落实。通过整合读后续写的教学设计,学生的高阶思维发展得以加快。在续写前阶段,教师应设计层层递进且能激发学生积极思考的问题链,培养学生分析、概括和推断等逻辑性思维。在续写阶段,教师可以组织学生依据文本情境展开角色扮演或绘制思维导图,在情节构思中锻炼其创新性思维。在续写后阶段,教师应引导学生基于一定的标准进行自评与互评,或抛出开放性问题启发学生进行批判性讨论,以实现发展学生批判性思维的目标。

参考文献:

[1]林崇德.培养思维品质是发展智能的突破口[J].国家教育行政学院学报,2005(9):21-26,32.

[2]教育部.普通高中英语课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[3]葛炳芳,印佳欢.课程视域下英语阅读课堂“学—思—悟”教学思路[J].中小学外语教学(中学篇),2021(6):1-6.

[4]黄远振.英语阅读教学与思维发展[M].南宁:广西教育出版社,2019.

[5] Linda Elder,Richard Poul. 什么是分析性思维:(英文版)[M].北京:外语教学与研究出版社,2016.

[6]程晓堂.核心素养下的英语教学理念与实践[M].南宁:广西教育出版社,2020.

[7]刘儒德.批判性思维及其教学[J].教师教育研究,1996(4):62-67.