基于“1+X”证书的“课证融通”思考

——以建筑施工技术课程为例

2022-05-14吴韦维

吴韦维

2021年,国家公布了“参与1+X 证书制度试点的第四批职业技能等级证书标准(试行版)(二)”,其中增加了建筑工程施工工艺实施与管理职业技能等级证书。该证书主要面向建筑工程项目和施工企业,在生产、施工、技术、质量等岗位上,根据操作流程的规定,完成建筑工程基础、主体结构、装配式结构、屋面及防水、装饰装修施工等作业[1]。建筑施工技术作为建筑工程施工专业的核心技能课程,亟须实现专业课程与职业技能等级证书的融通,使其从由培养单一的技术技能人才向培养符合社会发展需要的复合型人才的方向发展。

一、“课证融通” 的内涵

“课证融通”就是课程学习与职业技能培训融合,专业人才培养与岗位需求贯通,它是试行“1+X”证书制度的核心内容。助推“课证融通”,需要将职业技能等级证书的内容和要求融入课堂教学以及实践和实训过程,通过同步安排教学内容、实训场地、教师团队以及校企培训实现职业技能等级证书培训与专业教学协同提高。

二、建筑施工技术课程教学存在的问题

(一)课程标准与技能标准无法匹配

“职教20 条”提出的试行“1+X”制度并不是之前“双证”制度的升级,而是一种全新的制度设计。它既要求学生取得毕业证书,又鼓励学生考取多种职业资格证书;既看重学生对基础知识的掌握,又重视学生实践能力的发展。然而,现行的课程标准依然停留在学生课堂知识与实践能力相脱节的状态,学生课内所学的知识与职业技能证书要求之间存在较大的差异[2]。学生为了考取证书往往需要重新接受课外培训,这样一来不仅增加了学生的学习负担,更与社会需求相背离。为了适应社会对复合型、创新型人才的需要,学校需要通过校企合作、产教结合,制定出适应新技术、新工艺、新规范的新标准。

(二)课程内容与教学手段缺乏创新

建筑施工技术是一门核心技能专业课,它不仅专业知识丰富,更具有实践性强的特点。学生在学习过程中往往存在许多问题,如:施工图、结构图较抽象,学生无法一一识读,容易产生畏难情绪;建筑材料品种多样,学生经验不足,无法精确辨别和筛选;施工工序复杂,工艺手段精细,学生在实践过程中害怕出错等。然而面对以上这些问题,部分教师依旧停留在以前的授课方式上,没有改进教学方法。如果继续墨守成规,必然会使教育的结果与初衷背道而驰。在“1+X”制度背景下,教师必须探索“三教”改革路径,提高职业技能素养,开发立体化教材,重构项目化、模块化课程体系,开发线上课程与精品课程,以创新的手段培养学生的职业技能。

(三)实训条件缺乏

建筑施工技术不仅重视理论还重视实践,教授这门课程需要采取理实一体化的教学方式,将理论知识运用到实际工程当中。然而,由于施工现场危险性较高,学生难以深入施工现场进行学习,这就需要学校建立校内实训基地辅助教学。然而建筑施工技术需要较大的实训场所、完备的实训设施以及信息化辅助的教学仪器,学校往往因为教学场地的限制无法满足要求,实训设备也较落后,缺乏维护。久而久之,实训条件无法满足目前的教学需要,实训室也无法发挥它的真正作用,教师上课只能借助图片、视频等方式向学生展示施工手段。然而仅仅依靠图片和视频,无法将各个节点的详细内容具体展示,施工时的具体做法和注意事项也无法仅凭视频就能使学生完全掌握。

(四)课程评价方式落后

目前,学生评价方式仍然采用期中期末以及平时课堂表现综合评分的评价方式,对于建筑施工技术这一重理论更重实践的课程,采用这种评价方式无法实现对学生的全过程、多元化评价。教师要创新评价方式,即对应模块化、项目化学习内容进行分模块评价,参照“1+X”技能标准及职业素质评价标准,采取教师评价、学生自评与学生互评相结合的全过程评价方式。

(五)教师技能水平不高

建筑施工技术是一门专业性、实践性较强的技能专业课,要求教师具有丰富的理论知识和一定的技能水平。然而由于缺乏企业实践经验,很多教师没有参加“1+X”职业技能培训,技能水平普遍不高,师资力量往往相对薄弱。

三、建筑施工技术“课证融通” 实施策略

(一)构建 “1+X” 课程标准

构建课程标准是实施“课证融通”的基础。修订对接职业技能要求的人才培养方案以及课程标准,对于职业院校而言成为当下最紧迫的任务[3]。由行业专家、教科研人员、一线教师和学生代表组成的专业建设委员会应充分调研与了解建筑专业的企业需求与行业发展方向,结合专业类型特点与“1+X”技能证书要求修订新标准,健全德技兼修、工学结合的育人机制。比如建筑工程施工工艺实施与管理职业技能初级证书中要求,在施工前的准备环节,学生要能正确选配施工机械,这一任务在先前的课程标准中并没有体现。依照职业技能要求,在制定建筑施工技术新课标时应当增加有关内容,以达到“能够根据指定施工工艺结合工程机械性能正确选配施工机械”的技能目标。

(二)课程内容改革

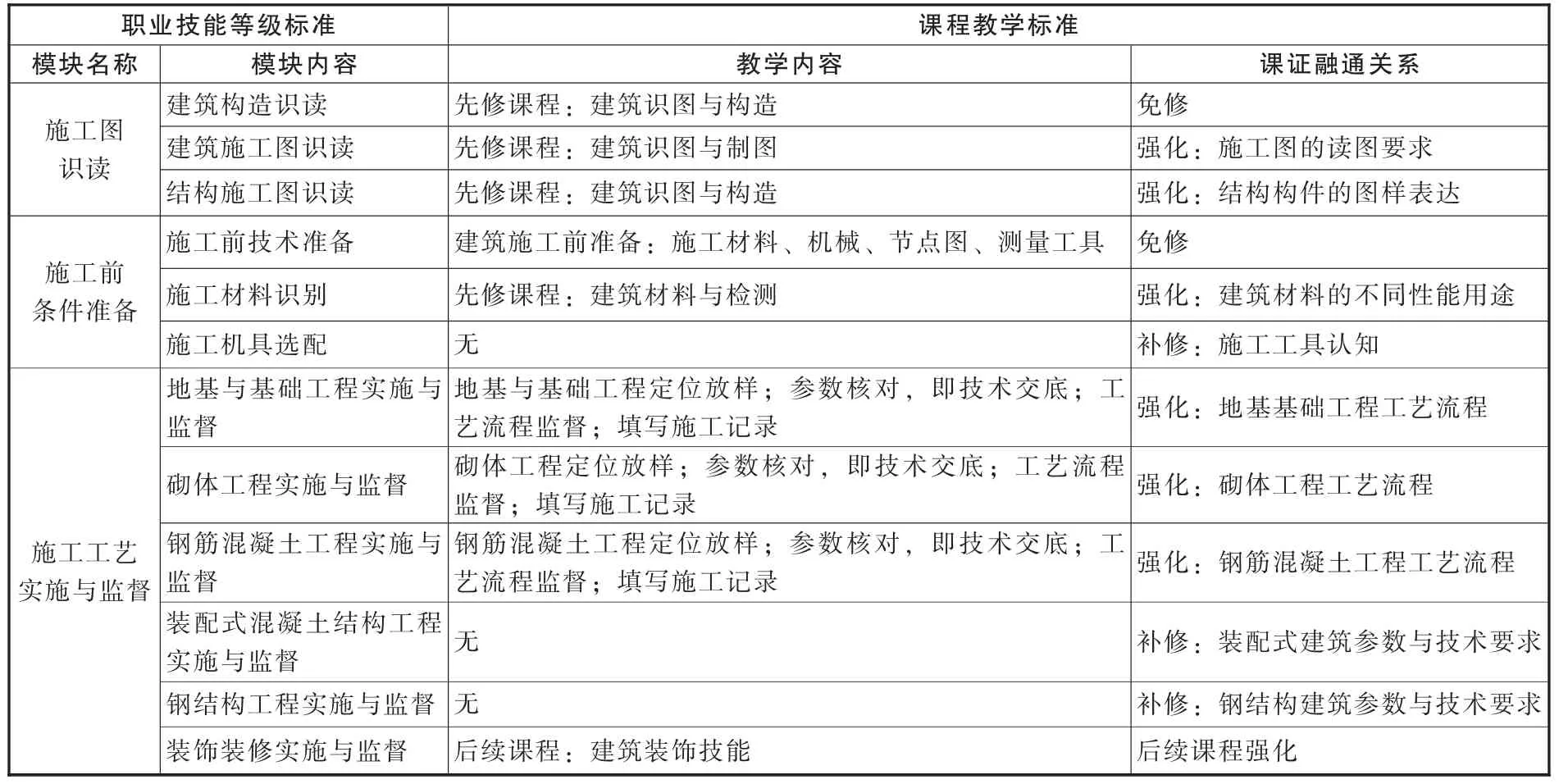

课程内容改革是“课证融通”的核心途径。“1+X”证书与课程内容的“课证融通”改革通过免修、强化、补修和后续课程强化四个方面来体现:第一,对现有课程知识点和技能点能完全覆盖技能等级要求的免修正;第二,对现有课程知识点和技能点与技能等级要求相同,但由于职业特殊性、技能等级要求较高或侧重点不同等情况,需要对现有课程知识点和技能点进行强化,并通过实际教学成果来测评;第三,当现有课程知识点和技能点不能覆盖技能等级要求时需要补充和完善;第四,当现有课程难以覆盖技能等级标准要求时则需要通过后续新增课程进行强化,组建新的专业课程群,为“课证融通”服务。

福建省湄洲湾职业技术学校建筑施工专业根据《建筑工程施工工艺实施与管理职业技能等级标准》,重新制定了建筑施工技术教学内容,具体见表1。

表1 建筑施工技术“课证融通”教学内容

(三)健全实训体系

健全实训体系是“课证融通”的先备条件。首先,必须积极建设理实一体化建筑工程技术施工实训基地,充分利用信息化手段做到教学评价一体化,借助当今流行的AR(增强现实)、VR(虚拟现实)技术解决施工现场存在较大安全隐患、学生无法深入施工一线实训的问题。同时,教师应合理分配理论课与实训课的课时比重,做到“教、学、做”一体化,将理论知识与实践技能有机融合起来。比如,在讲授建筑施工技术中“钢筋加工及绑扎”一课时,可以先用一学时讲授钢筋的构造、绑扎的要点以及注意事项,再用一节课时间进行实训。在实训课中,可以借助AR、VR 技术提醒学生操作安全规范,同时利用实训评价考核系统对“1+X”知识点进行测试,将测试结果反馈到教师端,实时追踪学生的实训掌握情况。构建一套完善的实训教学体系,使学生的职业技能与职业素养得到提升,为实现“课证融通”提供先备条件。

(四)完善多元化专业课程考评体系

创新评价方法是实施“课证融通”的有力手段。为了顺利完成教学任务并达成课程目标,需要创新改革评价方式。将课程评价与职业技能评价同步进行,对课堂、实操与考试进行统筹安排,对于相同以及置换课程参照职业技能标准进行评价。新增课程采取过程性、项目化考核方式,将职业技能证书考核的专业能力和职业素养融入考评体系,形成“课证融通”的考核模式。比如建筑施工技术课程采用了过程性评价与实训考核相结合的方式,将学生的专业理论知识、实操技能以及职业素养要素融入各个评价环节。过程性评价主要针对理论知识的掌握情况,将学生学习的自主性、积极性、学习态度、知识掌握情况以及合作交流的能力等纳入整个评价过程,分数占60%。地基与基础工程、砌体工程、钢筋混凝土工程等教学过程均安排在实训场地进行,讲、练、做结合,理论与实践融于一体,考察学生的职业素养和解决问题的能力。同时邀请现场专家以及企业导师共同参与实训环节的评价,使各项目核心技能的考核与职业技能证书的考核目标相一致,实现多维度、多元化评价,分数占40%。

(五)提升教师队伍水平

构建一支高水平的师资队伍是“课证融通”的重要保障。培养一批“双师型”教师、提升专业教师水平成为学校的重要任务。首先可以通过校企合作,定期让专业课教师到企业进行锻炼,比如福建省湄洲湾职业技术学校先后派出多批教师到福建巨岸建设工程有限公司、莆田市华安建筑工程咨询有限公司等企业进修,还利用省市工程测量实训基地对专业教师进行培训,先后有6 名专业教师接受了专业技能培训。此外,还可以通过开展校企合作,促进“双师型”教师队伍的形成。比如福建省湄洲湾职业技术学校引入广州中望龙腾软件股份有限公司的技术开发、人才培训和技术服务项目,并与企业合作参与技能竞赛项目等。通过校企互联、产学合作,教师能够真实地了解企业,了解产品开发与生产过程,增强解决工业技术问题的实际能力,促进教师“双师”素质的提高。同时,聘请行业和企业有关的专家、学者作为兼职教师,既满足了专业教学的需要,又引进了行业信息,培养了一批青年教师,更好地架起学校与社会之间的桥梁,使专业建设更贴近社会需求。

综上所述,“1+X”证书制度是职业教育基本制度的一次跃升,“课证融通”是助推此次试点改革的发动机。其中建筑施工技术课程是建筑工程施工工艺实施与管理职业技能等级证书的重要依托。“课证融通”的实现必须将课程标准与职业技能标准相融合,构建项目化、模块化课程体系,改革课程内容并探索与职业技能标准相适应的教学方法和评价体系,提高学生的就业竞争力,适应时代的新需求。