人工智能:续写贝多芬《第十交响曲》

2022-05-14李忠东

李忠东

作为人类历史上最著名的作曲家之一,出生于波恩的德国音乐家贝多芬的荣耀光环延续至今。2021年10月9日,指挥家德克·卡夫坦带领闻名遐迩的波恩贝多芬管弦乐团,在电视及电信论坛上进行了《第十交响曲》世界首演现场直播,吸引了全球音乐爱好者的关注。

在1819年至1824年间,路德维希·凡·贝多芬创作完成了《第九交响曲》,因其第四乐章加入了大型合唱,故后人称之为“合唱交响曲”。这个合唱部分是以德国著名诗人约翰·克里斯托弗·弗里德里希·冯·席勒的《欢乐颂》为歌词谱曲的,后来成为该作品中最为著名的主题。《第九交响曲》被公认为贝多芬在交响乐领域的最高成就,是其音乐创作生涯的最高峰和总结。在生命最后的时光里,贝多芬一直在着手创作《第十交响曲》,但由于健康状况持续恶化,这部作品未能取得太多进展,最终只留下一些音符、片段和草草记下的零星想法。

贝多芬的乐迷们和音乐理论家始终对此感到遗憾。自那以后,有人对《第十交响曲》可能的样貌进行了艰苦探索,试图部分重构这部交响曲。最著名的一次尝试是在1988年,音乐理论家巴里·库珀冒险利用贝多芬留下的音符编织出了250小节音乐,完成了第一乐章和第二乐章。但由于这些草稿实在太有限,即使是交响曲专家也很难重构出更多的部分。

据说,沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特当年曾用丢骰子的方式,随机生成音乐小节,最终创作出了一首《骰子音乐》的曲子。而现在,为了向贝多芬表达敬意,总部位于其诞生地波恩的德国电信公司组建了一个跨学科的制作团队,把他的草稿、笔记及其生活时代的乐谱输入人工智能系统中,通过分析和学习他的风格,应用复杂算法,加上人工雕琢,最后完成了《第十交响曲》这部巨作。

人工智能续写路德维希·凡·贝多芬的《第十交响曲》

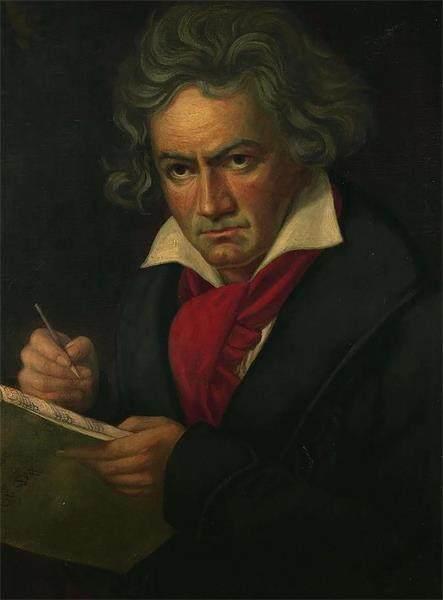

路德维希·凡·贝多芬留下的《第十交响曲》草稿

制作团队由奥地利卡拉扬研究所所长马蒂亚斯·罗德尔领导,团队成员有来自德国、奥地利和美国的音乐家、作曲家和人工智能专家。其中,人工智能部分由美国拉特格斯大学艺术与人工智能实验室主任阿赫麦德·艾尔贾马尔负责,他和“艺术平台”人工智能公司的科学家合作,花了两年时间,利用贝多芬的全部作品、遗留的《第十交响曲》草稿,以及关于他的音乐创作方法的已知信息建立了一个人工智能模型。

对此,阿赫麦德·艾尔贾马尔表示:“新作品要把贝多芬留下的东西与人工智能生成的东西融合到一起,必须想办法教人工智能学会作曲家的创作意图与方法,同时突破人工智能的创造性所能达到的極限。人工智能需要尝试一些之前从未做过的事情,的确不是件容易的事。其中的难度看起来令人却步,但我们有决心挑战一下。”

在团队成员中,奥地利作曲家韦尔特·韦尔佐瓦以谱写英特尔标志性的广告音效而闻名,他负责将贝多芬留下的东西与人工智能构建的音乐合并。计算机音乐专家马克·戈瑟姆带领助手抄写作曲家几百年前的草稿和处理他的全部作品,以训练机器学习算法。哈佛大学音乐学家和钢琴家罗伯特·莱文之前完成了许多由沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特和约翰·塞巴斯蒂安·巴赫创作的不完整的作品,他在这个项目上也提供了帮助。

2019年6月,制作团队在哈佛大学音乐图书馆举行了两天的研讨会,会议现场摆放着钢琴、黑板和一堆包括了贝多芬大部分已知作品的笔记本。大家热烈地讨论了如何把草稿变成完整的音乐作品,以及人工智能如何帮助解决这个难题,同时仍然忠实于贝多芬的创作过程和构想的问题。音乐专家们渴望更多地了解人工智能过去创作的音乐类型的信息,弄清楚哪些素材可用,以及人工智能专家们该如何利用这些素材完成这部交响曲。

阿赫麦德·艾尔贾马尔向团队成员介绍了人工智能DeepBach是如何学习巴赫音乐中和声的套路的,最后生成的音乐片段以假乱真的程度甚至骗过了专业音乐人士。包括400多名音乐专业人士在内的1600多人试听了同样旋律的不同和声,当播放DeepBach创作的和声时,有半数人认为这就是巴赫的作品。

这是一项异常艰巨的任务,因为当时的大多数人工智能只能为一首未完成的乐曲续编几秒钟的音乐。没有一台现成的机器通过输入草稿、按下按钮,就能生成一首交响曲。贝多芬项目的人工智能部分要处理一系列难度极大的任务,需要做很多的工作。首先要模仿贝多芬是如何创作《第五交响曲》的;其次,要学习贝多芬衍生出某种音乐形式的过程,其中包括如何掌握旋律线并使它们和谐,怎样将两段音乐连接起来,以及创作尾声部分;有了完整的作品后,人工智能还要试着把它编成管弦乐曲,为不同的乐章分配各种各样的乐器。

在创作过程中,团队成员在每个步骤中对人工智能进行指导和更正,就像对待学习作曲的孩子一样。人工智能展现出不可预测的能力,虽然一开始进展缓慢,但在经过一段时间的积累后,学习效果突飞猛进。在最初的几个月里,由人工智能生成的乐章听来十分机械化,但这些乐章都有专人进行调整,使其贴近贝多芬的风格。最终,人工智能不负众望,生成大约200万个音符。多位音乐家根据音乐理论帮助人工智能做出整个曲目结构等关键性决策,反馈给人工智能。人工智能继续创作,于2019 年11月交出了一段乐谱。

记者和音乐家正在聆听钢琴家演奏人工智能续写的《第十交响曲》的一段乐谱

接下来,制作团队进入了检验人工智能创作水平的阶段,判断它能否完成这个项目。团队成员打印出这段乐谱,请一名钢琴家进行表演,并邀请记者、音乐学者和贝多芬专家作为听众,要求他们识别出哪些是贝多芬创作的乐句、哪些是人工智能以贝多芬的风格所作的续作,分辨出贝多芬创作的段落在哪里结束、人工智能的续作又是从哪里开始的。测试结果表明,听众根本无法分辨以上差别。这次的测试最终得出结论:人工智能足以胜任接班完成《第十交响曲》的工作。

随着项目的推进,制作团队和人工智能的合作不断取得进展。团队成员通过不断研究《第十交响曲》的遗稿,更多地了解贝多芬的创作意图。而人工智能也不甘落后,就像一名勤奋好学的音乐专业学生,在学习了贝多芬的大量作品,以及同一时期其他音乐家的作品后,表现越来越好。经过无数次修正,《第十交响曲》的全部乐谱终于完成了,共计4个乐章,每个乐章的演奏都超过20分钟。

《第十交响曲》的续写,让人们再一次看到了人工智能的无限潜能。人工智能与人类的区别在于,它需要遵循设计者的指令和数据信息进行深度学习和模仿,生成接近作曲家风格的乐曲。人类所需要做的就是提供一种算法。而經验和感受是人类独有的宝藏,艺术的创作在于对生命的体验和情感的迸发。

艺术与科技、音乐与人工智能的结合已成为时代发展的必然产物和必经之路,或许它们的确能带领我们进入一个新的境界,在造福人类的同时也为文化传承与创新创造提供更多的可能。在音乐创作中,人工智能更像一个高科技工具,或者是共同创造者。人工智能不仅在创作效率上大幅度超过人类,而且在音乐风格的探索上也更为大胆。它的创作能够给予音乐家新的创作灵感,并提供多元的选择,让人类不断找到新的方式表达自我,建立连接。

在谈到人工智能对音乐类型的贡献时,伦敦玛丽女王大学媒体与艺术技术中心主任尼克·布莱恩-金斯教授评价道:“不同类型音乐风格的混搭,是我认为的大转变。目前,有人研究将一种音乐的内容放到另一种音乐的风格中,同时探索三到四种不同的音乐类型。我们很难在任何一个音乐工作室里尝试多种混搭,但人工智能却可以很容易地尝试上百万种不同类型的组合。”

计算机永远不会取代天才,人工智能也并不是一种替代品。但它们可以简化人们的工作,重新调整艺术家的梦想和目标,以崭新的方式表达自己。没有人类历史学家和音乐家的专业知识,《第十交响曲》的续写是不可能完成的。为了实现这个宏伟的目标,他们做了大量的前期工作,当然还进行了创造性的思考。对此,罗德尔评价道:“在音乐创作中,人工智能生成的音乐会比较枯燥且没有感情,这时就需要有人介入进行共同创作,从众多版本中选择更适合的一版,并将它们更好地编排起来。”

贝多芬故居档案馆馆长克里斯汀·西格特认为,即便人工智能还有很多知识要学习,它的进步仍令人印象深刻。人工智能续写的《第十交响曲》并不会破坏人们心目中贝多芬所创作的一系列文化遗产的美好印象。这是因为贝多芬本身就是一位创新者,相信他一定会准许此项工作,并会欣赏这首新的《第十交响曲》。

德国电信管理委员会主席蒂姆·霍特格斯强调道:“该项目展示了人类和人工智能的合作如何激发我们的想象力,结果确实令人惊叹。我们希望通过人工智能续写《第十交响曲》,来探索和展示人与机器如何协同工作。”