课程思政视域下,高职英语师范生双重文化身份培养研究

2022-05-13张晓芬

张晓芬

(江门职业技术学院 外语系,广东 江门529000)

1 背景

教师是推进文化传播、文化建设、文化传承的关键因素。在师范生培养方面,不仅要重视专业知识与能力,同样要重视对本土文化的继承及传播。小学教师专业标准里也明确强调合格教师的具体要求:帮助学生沥青中西方文化的差异,培养学生的中华文化英语传播能力,增强民族自豪,提升文化自信。这也是师范生培养的方向和目标。英语教育专业学生位于跨文化人才培养的前沿,拥有中华文化国际传播能力是对英语教育专业学生的基本要求[1]。由此可见,师范生的核心素养与文化传播能力是紧密相连的。

2001年颁布的小学生英语课程标准第一次将文化意识的培养列入了课程目标, 使文化教学的重要性日益凸显[2]。高职师范毕业生中华文化传播能力、双重文化身份认同等精神品质也将直接影响着小学生的身心。新形势下,对高职英语师范生双文化身份的培养也显得格外重要。

2 综述

2.1 从英语教学到英语教育

上世纪70-80 年代,英语专业教学以培养语言技能为主,这是与当时英语人才短缺,中外交流程度不高的形势相联系的。因为学生底子薄,入学的主要任务就是努力掌握英语基本技能,就文化的互动来说,水平不高,主要表现为学习英语,学单词、句型、语法、语篇进而更多地理解英语文章,从中了解西方的文化知识。英语教学主要关注语言技能的训练及如何掌握地道英语[3]。

进入21世纪后,全球经济一体化带动人们交流频繁,多元化多渠道语言学习是社会趋势。英语专业学生的语言技能也迅速得到提高,英语教学不仅要教授语言技能,更要重视语言环境下的德育培养和文化传播。特别在英语师范生的培养上,德育培养是根基、是方向、是人才培养的基本原则。进一步的文化传播是英语专业培养思辨能力的核心。

2.2 从英语教育到文化建设

从英语教学到英语教育的转变既是时代的要求更是英语专业学科特色的需求。英语教师不仅要教授英语知识,更要担当起育人责任,弘扬中国文化[4]。充分利用文本教材,使学生树立正确的人生观、世界观和价值观,具备在英语环境下传承中国文化的意识和能力。

英语课程的育人培养就是挖掘课程里显性和隐形的思政元素,在英文背景下弘扬社会主义核心价值观,弘扬中国文化。中国传统的民风民俗 、大众信仰、道德观念以及文学作品、英雄人物等所有民族文化和民族的智慧结晶。

简单地说,从英语教学到英语教育,就是帮助学生建立 “双重文化身份”[4]。英语教育专业学生位于跨文化人才培养的前沿,学习语言,做中华文化的传播者是他们的职责也是使命。通过融入多元文化教学提升学生热爱中华民族在中国英语教育界取得共识。

3 “双重文化身份”的涵义

宏观意义上的文化身份是指一个人的国家身份、民族身份。从微观的角度来讲,文化身份是一个文化群体成员对其自身文化归属的认同感,其特征由一种文化群体成员的所言、所行、所思、所感表现出来。当来自不同文化背景的人们进行传播活动时,他们各自的文化身份将给传播内容与方式带来影响[1]。

双重文化身份是指两种不同身份不断地协商、修订、杂合的产物。英语教师作为跨文化交际的重要参与者,他们的文化身份首先具有民族性、本土性,中国文化是中国英语教师最本质的文化身份[2],他们是中华文化的传承人,传播者。在中国传统文化走向世界的潮流中,他们担负的任务是讲好中国故事,传播中国声音;另一方面,他们学习西方语言,接受西方文化和价值观,依附的文化身份不应该使英语教师抛弃本土文化,迷失自己的文化身份[5]。两种文化两种身份既相互对立,又相互融合,辩证统一。

课程思政大背景下,中华文化全面走向世界,培养跨文化人才是英语教育专业的使命。引导学生首先建立本土文化自信,继而通过中西文化差异的学习,增强文化差异意识,了解西方的人际关系及交往的深层次模式,辩证统一地学习中西文化,从而学会得体地进行交际,适宜地传播中国文化,这是小学英语师范生双重文化身份的内涵[6]。

4 高职师范生双重文化融合现状

高职英语教育专业师范生是否认识到他们具有双重文化身份?他们的跨文化知识水平现状如何?只有了解他们的实际现状,才能对他们的双重文化能力进行一定培养。

4.1 受试者

本研究的受试对象来自本校英语师范生共 210 位同学, 这些同学都愿意回答相关问题。在笔者的课堂上进行问卷发放说明并进行回收,发放问卷210 份,回收有效问卷210 份(100%)。

4.2 测试内容

本研究以问卷为工具进行调查,所得数据采用社会科学统计软件(SPSS20.0)进行分析。问卷内容包括两个方面:“对双重文化身份的认同”和对“双重文化行为能力测试”调查。后者主要通过“对用英语表达的外国文化背景知识的熟悉程度”和“对用英语表达的中国文化背景知识的熟悉程度”这两个描述进行测评。

调查采用 Linkert5 级评分法,问卷从“一点也不熟悉”到“很熟悉”,依次赋1-5 分。分值越高,表明其对文化身份和文化角色的认同度越高,跨文化背景知识的水平也越高。

4.3 研究结果与讨论

4.3.1 调研结果

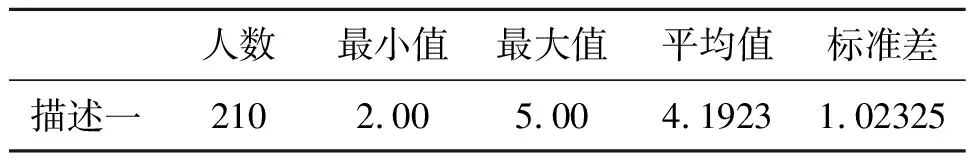

调查结果分为两个部分,受试者对双重文化身份的认识,及受试者的整体跨文化知识水平如何。受试者对双重文化身份的认识结果如表1所示。

表1 双重文化身份认同

“英语教师应该具有双重文化身份,即英语文化身份和汉语文化身份”的回答,平均值为 4.19,相对较高,表明受试者已不同程度认识到了自己的双重文化身份,总体认同度较高。

对“双重文化行为能力测试”调查见表2。此调查主要通过两个描述:描述一,你“对用英语表达的外国文化背景知识的熟悉程度”(10道翻译题)和描述二,你“对用英语表达的中国文化背景知识的熟悉程度”(10道翻译题)进行测评。受试者对双重文化行为能力的调查结果如表2所示。

表2 双重文化行为能力调查

从表2中可得知,描述一你“对用英语表达的外国文化背景知识的熟悉程度”平均分是36.96,较高,标准差较小,说明学生对用英语表达的外国文化背景知识的熟悉程度相对较高,即有一定的能力,而且,程度相差不大。描述二你“对用英语表达的中国文化背景知识的熟悉程度”进行测评,平均分是27.26,相对较低,对用英语表达的中国文化背景知识的熟悉程度相对较低。标准差较大,说明学生之间差异较大,即用英语传播中国文化背景知识的熟悉程度不够均衡,总体低于用英语表述西方文化的水平。

4.3.2 讨论

经过进一步对受试者的访谈及分析,得知导致这样结果的原因有两个方面:

1)英语教学中过度追求地道英语忽视了本土文化的传播

一直以来,英语教师过分依赖了英语文化,语言文化教学只注重输入英美国家的文化, 而本土的文化教学却被忽视。在教学中西方文化及其所代表的西方价值观是英语课堂文化导入的主要内容,不重视本土文化输入,只涵盖目的语国家的物质文化和精神文化等内容,忽视了母语承载的文化育人功能,无视中华文化的博大精深。课堂上,教师则更习惯英语语言教学的语言点及听说读写译等内容交给学生,忽略了中西两种文化的相互渗透和相互影响作用。

学生也认同西方语料,特别英语教育的学生为了获得地道的西方语言,常常完全“浸入”其中,一切都照搬西方的,一度西式文化、节日盛行,完全忽视了母语文化, 容易形成英语话语霸权主义。

2)中国文化英语传播能力不足出现中国文化失语现象

忽视跨文化交际,强调目标语文化的传授,而对中国文化及其表达方式的传授没有给予足够的重视 ,许多英语学习者在一定程度上变成了西方文化的语言工具,中国文化知识的英语语料不足,学生对母语中的经典故事、传说不会用英语表达。

英语教学应充分挖掘英语课程里丰富的人文内涵,将中华文化英语的表达融入日常的教学内容中,润物无声,育人有型,寻找师范生双重文化身份的培养途径,最大限度地发挥文化的育人效应[7]。探索中华文化国际传播能力培养路径有利于培养新时代合格教师。

5 师范生双重文化身份培养途径

语言是文化的载体,文化的传授必定借助于语言。在外语教学过程中,我们要对文化差异现象引起足够重视,教师和学生都要有意识地增强文化意识,适时导入相关文化背景知识[8]。课堂上不能只单纯培养学生听、说、读、写能力,还需对外语国家的历史、地理、文化、民俗有更多了解,避免文化差异,从而促进学习者能灵活运用目的语交际。

课程思政大背景下,国家对外语人才的培养有较高要求[9]。英语专业教育也应借此机会加强英语语境中的中国文化的学习,充分发挥文化育人效果。它不仅有助于英语专业学生跨文化能力的提高,创新型思维的培养以及对本民族文化认同感的增强,通过中西文化“双向互动”的理念融合课堂结构中,也能从整体上提高学生的跨语言沟通能力,提升本国文化自信。

5.1 加强中西文化的融合教育,培养跨文化意识

英语教育专业学生位于跨文化人才培养的前沿,学生既是西方语言的传播者,同时也是本国文化的传播者,要培养学生对文化意识和文化差异的敏感性。

教学中不能只单纯注意语言教学,而要把语言看作是与文化、社会密不可分的一个整体,注重学生英美文化的输入。要鼓励学生兼收并蓄,大量储备中、西文化知识,增加不同语境下的中西文化知识,有利于拓宽学生的知识面;同时要注意引导、启发学生,对西方文化要有一定的辨别力,剔除糟粕,取其精华,融合中有思辨。时刻注意培养学生的跨文化意识,比如,中国文化讲究谦让、委婉和含蓄,英美文化提倡个性、率直和诚实。

5.2 多渠道开发, 培养学生跨文化交际能力

语言教学不仅仅是传授语言知识,更重要的是培养学生的交际能力,培养他们运用英语进行跨文化交际的能力。语言既是文化的载体也是文化的表现形式。跨文化较交际中,学生会无意识地将西方价值观念迁移到本国文化中去,因此引起的失语比比皆是。教师的引导作用是非常重要的。新《大纲》明确指出,师范生培养上,要加入中国文化的内容以增强学生对中国文化和中华民族的认同[2]。那么,教师在日常的教学中一定要加强引导,除了课堂设计、依托活动的常用授课技巧外,选用平台、补充教材、利用信息技术等也是增加中国文化、加强跨文化沟通的有效手段和方法:

(1)选用平台渗透中国文化,挖掘课堂深度

(2)补充材料渗透中国文化,拓展课堂宽度

(3)依托活动渗透中国文化,增强课堂广度

5.3 加强师资培养,大力提升英语专业教师的文化教学水平

笔者两年前对本校英语教师进行的“中国文化英语传播能力”调查中发现,78%的英语教师承认习惯找西方的文化语料补充“听说读写译”作为扩充材料;77%的教师担心用中国文化英语的语料不够地道。这与对学生的相关调查一致。教师的这种担心可能出自对文化教学的不自信,加强英语教师文化教学基本功训练,培训及示范文化教学实例显得十分有必要。在中西文化融合培养上,始终注重训练学生的两大能力:英语语言能力,批判地吸收世界文化精髓、传承弘扬中国优秀文化传统的传播能力。此外,也要加强教师文化教学观念,大力提升英语专业教师的文化教学意识和水平,提高文化教学的能力。言传身教,师范生在未来的讲台上也能注意培养小学生的中西文化融合意识和中华文化传播能力。

5.4 理实一体,注重师范生文化教学实践能力培养

结合师范生教学技能要求,搭建平台,引导学生参加各类文化比赛;以小组为单位课后进行文化教学训练:在教学法课程中,要求学生进行文化教学设计,或含有文化元素的课件制作与多媒体制作,对不合格的逐一训练和逐一考核,确保文化教学人人过关;多渠道多元化培养文化实践能力,注重师范生文化教学实践能力培养。

5.5 优化教学资源,提升中国文化素养

增加中国文化元素,丰富学生中国文化语料。可以增设传统文化课程作为选修及必修课程;在新编的教材中,添加中国文化特色内容,并将中国文化相关内容的词汇融入教材中,使学生在理解中国文化内涵的同时,接触到中国文化的正确英语表达方式,为学生自觉用英语表达中国文化创造条件。

6 结束语

中西方教育文化融合后会形成一种教育合力,形成正迁移作用。中小学是英语学习的初始阶段,在这一阶段的学习中若能够树立基于文化传承的学习理念,注意本土文化与英美文化融合学习,从一开始就建立“认知英美文化,传承民族文化”这一宝贵意识,对其未来的语言学习和发展将起到事倍功半的作用。所以,做好本土与西方文化的融合教育任重而道远。 在高职师范生培养上坚持践行育人责任,坚持双重文化身份认同培养,坚持西方文化与本土文化的融合培养,将显性教育和隐性教育相统一,形成协同效应,培养教育领域输送合格接班人。