伦理倾销行为及其诱因与规避策略

2022-05-13张新庆郑小兰黄小茹

王 爽,张新庆,郑小兰,黄小茹

(1.中国医学科学院北京协和医学院人文和社会科学学院,北京 100730;2.中国科学院大学马克思主义学院,北京 100049)

0 引言

在医学研究全球化背景下,临床试验现场从高收入国家向低收入至中等收入国家转移的现象非常值得关注[1]。Drain等[2]考察发现,尽管全球人体试验主要在高收入国家开展,但三期临床试验正向中低收入国家迁移。另有调查显示,截至2007年11月,ClinicalTrials.gov注册表上20家美国最大的制药公司在行业赞助的509项III期临床试验中,约三分之一完全在美国境外尤其是在中低收入国家进行,其中包括迅速发展的东欧和俄罗斯[3]。截至2021年5月20日ClinicalTrials.gov上注册的378302项研究中,注册地仅为美国的占33%,仅为非美国的为51%。在注册的58159个招募研究中,招募研究地点仅为美国的占34%,而仅为非美国的高达60%[4]。临床试验现场从高收入国家向中低收入国家转移能节省研究成本,加快研究参与者的招募和新药的推广,不过,这也给伦理治理带来了新挑战[5]。例如,美国机构审查委员会 (Institution Review Board,IRB)的成员常常因难以判断中低收入国家伦理价值的特殊性和脆弱人群保护的要点,而导致国际合作项目中的伦理审查困难[6]。中低收入国家也会因伦理委员会审查能力不强,缺乏符合资质的科研人员,难以切实保障研究参与者的权益和协调国际合作研究中的伦理审查和监管[7],从而造成对研究参与者保护不力、前沿探索突破伦理底线等现象。

欧盟最早注意到临床研究中的这一现象,并称之为伦理倾销 (Ethics Dumping)。伦理倾销随即引发众多关于其伦理、法律和政策方面问题的讨论。但是,是否所有有国际背景、到中低收入国家开展、损害到研究参与者利益的研究都属于伦理倾销?伦理倾销是否会对弱势研究参与者造成剥削?伦理倾销事件的构成要件及其特点是什么?伦理倾销行为的诱因有哪些?如何才能更好地规避伦理倾销行为的发生?当前还没有厘清伦理倾销的含义,这可能影响到对伦理倾销诱因的分析以及伦理倾销的防范。本文通过回溯典型案例,辨析伦理倾销的含义和特点,认为在生物医学研究领域至少应该满足3个要件才能算构成伦理倾销事件。最后进一步综合、对比分析高收入国家和中低收入国家伦理倾销行为的诱因,提出规避伦理倾销行为发生的对策。

1 伦理倾销现状与典型案例

1.1 对医学研究中伦理倾销现象的初步判断

目前还没有全面、定量的数据显示医学研究中究竟存在多少伦理倾销行为,但一些从科研人员经验角度开展的相关调查研究展现了伦理倾销行为的概况。2016年Germán等[8]对墨西哥公立和私立医院的研究伦理委员会成员 (n=77)的调查显示,44.9%的人称墨西哥存在伦理倾销现象,仅有26.1%的人明确表示没有,其他人则不置可否。尽管这些被调查者几乎都认为本机构伦理委员会审查过的临床试验遵循伦理规范,但仍有半数的人称伦理倾销时有发生,值得注意。不过,访谈中也发现,很少有人能提供准确的伦理倾销案例。

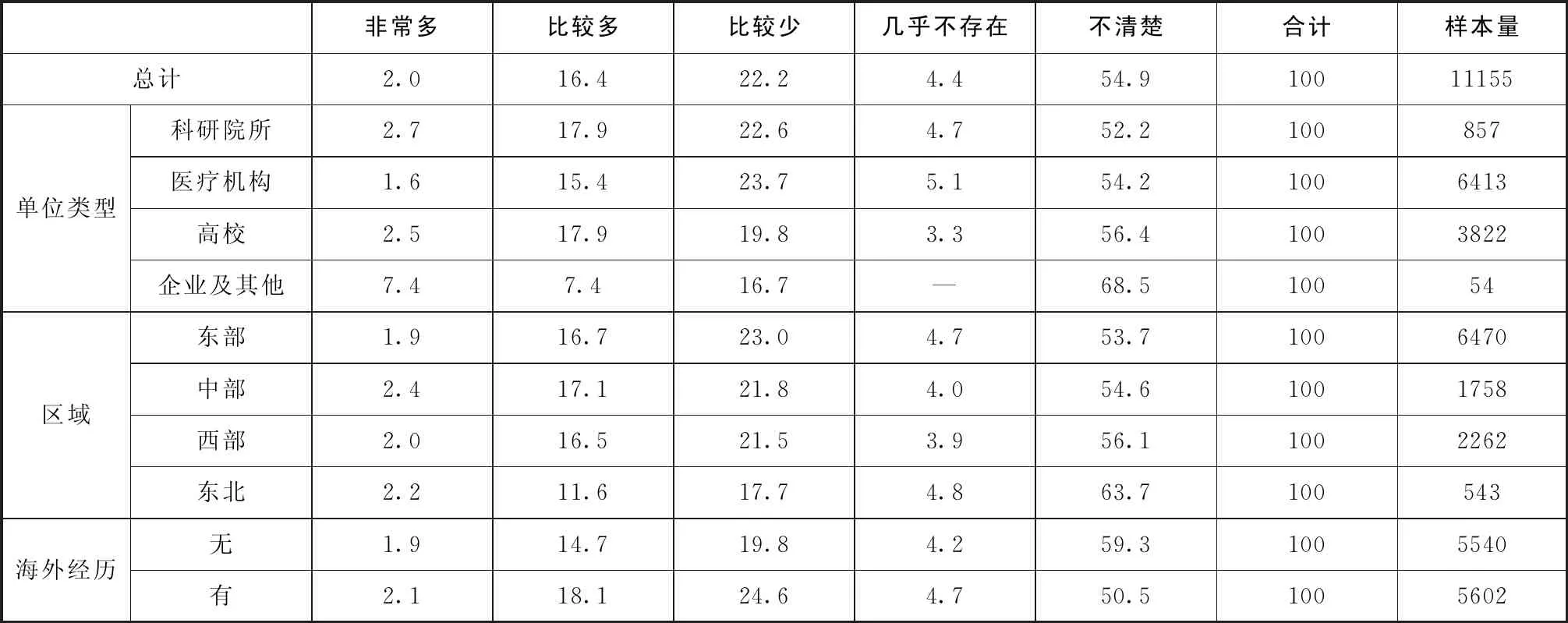

2020年4月,中国医学科学院对2019年申请过国家自然科学基金委医学科学部基金项目的科研人员开展了一项问卷调查。通过网络发送问卷链接72218份,回收有效问卷11164份,有效回收率为15.5%。调查围绕医学科研人员对伦理规范的知晓程度和认知、对伦理规范的评价和态度展开。有研究者以 “欧美高收入国家会把一些不符合科研伦理要求或存在伦理争议的医学研究转移到中国开展。据您所知,这类现象多吗?”为题进行调查,结果显示18.4%的被调查者称这一现象比较多,22.2%的科研人员认为这一现象比较少,54.9%的表示不清楚,另有4.4%的认为这一现象几乎不存在。

总体看,将近一半的人认可这种现象的存在,且其中半数认为较为严重;科研院所的科研人员认为存在这一现象比较多的比例最高;与没有海外经历的科研人员相比,有过海外经历的科研人员认为这一现象比较多的百分比要更高,见表1。

表1 医学科研人员对伦理倾销现象普遍性的判断

1.2 医学领域伦理倾销典型案例

(1)疟原虫免疫疗法临床研究。美国医生亨利·海姆立克 (Henry Heimlich)提出用疟原虫治疗癌症,即让患者感染疟原虫诱发疟疾,以 “唤醒”和 “激活”免疫系统去识别、杀灭癌细胞。但是,感染疟疾的危险是明显而确定的,而治疗癌症的有效性、安全性则是不明显、不确定的。从伦理上来说,这并不符合生命伦理学的 “有利” “不伤害”原则。1993年美国疾控中心发布官方声明称,疟疾抗癌对患者没有任何获益,反而会增加患者患病、甚至死亡的风险,推行这一疗法是不符合伦理规范的。于是,美国的一些研究者采取迂回策略,在墨西哥开办了疟疾疗法诊所,并吸引美国患者到墨西哥接受治疗,以此来规避美国的监管。2019年2月,中科院广州生物医药与健康研究院陈小平研究员领导的疟原虫免疫疗法临床研究项目组招募了足够数量的疟原虫免疫疗法治疗晚期癌症临床研究参与者。这一在美国不符合伦理规范、不被批准的临床试验,转到中国实施,并获得了伦理审批,在正规医院进行,在中国临床试验中心注册,这是很典型的伦理倾销。

(2)头颅移植术。2015年,意大利神经学家塞尔焦·卡纳韦罗 (Sergio Canavero)被迫从都灵大学辞职,原因是他在活人身上实施换头的计划遭到强烈反对。2017年11月,他与哈尔滨医科大学教授任晓平两人合作完成了世界第一例在遗体上完成的人类头部移植手术,而 “手术”地点在哈尔滨医科大学。卡纳韦罗和任晓平声称即将用于人的头颅移植技术和方法从未通过临床前的研究检验,也未提供证明他们所有技术和方法安全、有效的科学证据。就目前的医学发展而言,这一技术存在科学和法律上难以跨越的障碍,用他们的技术和方法实施头颅移植,会导致病人在极短时间内死亡,是置人于死地,跨越了公认的伦理学红线,与医学的首要天职 “治病救人”相悖,难以通过伦理辩护[9]。

(3)基因编辑婴儿事件。2018年11月26日,来自深圳的科学家贺建奎在第二届国际人类基因组编辑峰会召开前一天,首先通过外媒宣布,一对基因编辑婴儿于11月在中国健康诞生。事实上,这一基因编辑婴儿试验并没有科学理论和技术上的突破,而是突破了社会伦理道德和法律。其不能称之为 “研究”,而是一个违背当前科技界共识和法律法规的反科学、非人道行为。贺建奎在美国求学时的导师迈克尔·蒂姆 (Michael Deem)可能直接参与了课题的具体设计。 “基因编辑婴儿”事件被2019年1月底英国 《经济学人》杂志评论文章列举为伦理倾销事件。

从这些事件操作者之前曾发表的言论看,他们并非不清楚这些操作可能涉及的技术安全和社会伦理问题,因此并不是因无知而导致的事故,而是故意行为。那么到底是什么样的动机、诱因以及监管漏洞,使得这样的事件一再发生?

2 “伦理倾销”的含义和特点

2.1 “伦理倾销”的概念引入

如果在正常的贸易过程中,一项产品从一国出口到另一国,该产品的出口价格低于在其本国内消费的相同产品的可比价格,也即以低于其正常价值进入另一国的商业渠道,则该产品将被认为是倾销 (1994年关贸总协定第6条)。近年来随着一些高收入国家在中低收入国家开展在其本国得不到伦理批准的医学研究, “伦理倾销”逐渐受到关注。这种旨在逃避严格伦理监管的钻空子行径,有点类似于在国际贸易中倾销产品,比如中低收入国家贫困的研究参与者在不知情的情况下、在免费提供昂贵进口药物治疗的诱惑下,参加不能在研究者本国开展、违反研究者本国伦理规范的临床试验,随后受到了该试验药物的副作用,但却没有得到任何医疗救助和经济补偿[10]。2013年欧盟委员会正式将伦理倾销界定为 “由于伦理原因,欧洲无法接受的科研实践的出口”[11]。

在国内研究中,周森等[12-13]将 “伦理倾销”定义为:在伦理治理较宽松的中低收入国家开展不符合国际伦理准则 (实际上可能只是不符合研究者所在国的伦理规范)的研究,该研究由于不符合伦理准则而无法在研究者所在国开展。该定义指出伦理倾销的3层含义,即研究是在中低收入国家开展的,不符合国际伦理规范,无法在科研人员自己的国家开展。但不足之处是,它并没有明确指出与中低收入国家相对应的构成伦理倾销的条件是什么。国际医学科学组织理事会 (Council for International Organizations of Medical Sciences,CIOMS)联合世界卫生组织 (World Health Organization,WHO)2016年出版的 《涉及人的健康相关研究国际伦理准则》 (International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Human)指出, “计划在资源贫乏地区的人群或社区中开展研究之前,申办方、研究者和相关公共卫生主管部门,必须确保该研究是对研究开展地区人群或社区健康需求的响应,或优先体现了他们的需求”。这是对到中低收入地区开展研究提出的要求,反之则有可能构成伦理倾销。因此,很有必要对 “伦理倾销”的含义和特点进行深入的剖析。

2.2 “伦理倾销”的概念辨析

在中低收入国家开展的违背了国际通行的伦理准则的临床研究带来了严重的社会后果,尤其是让中低收入国家研究参与者的合法权益受损,比如受到剥削,这是目前有关伦理倾销的讨论中较少关注的[15]。所谓伦理倾销是指由于伦理限制或伦理意识不足,高收入国家有目的地利用中低收入国家的研究参与者或资源开展研究,对所在国、所在地区及研究参与者带来了身心伤害或剥削。在生物医学研究领域,伦理倾销事件至少应该满足以下3个要件。

(1)在中低收入国家开展的国际合作项目,至少有一个高收入国家或跨国药企作为伙伴参与。在过去20多年中,一些研究组织一直寻求在中低收入国家开展工作,而不管所测试的药物是否能在当地的经济和组织条件下销售[16-17]。研究人员在这些国家看到的优势之一,恰恰是大量对治疗完全陌生且非常容易被招募的患者[18]。

(2)高收入国家将不符合本国伦理规范的研究项目转移至中低收入国家开展。该项目在高收入国家研究者所在机构、所在国家或地区是一项被认为不道德,被禁止或严格限制的活动,但在中低收入国家却可以顺利开展。

这就类似于国际贸易中的 “离岸” (Off-shoring)行为。但需要厘清的是,这种离岸行为未必就构成剥削。假如在B国开展的这项研究严格遵循了知情同意,也经过了当地机构伦理委员会的严格伦理审查,对研究中参与者受到的伤害按照预先的约定进行了经济补偿或赔偿,符合B国的伦理观念、原则,也没有对B国构成实质性的伤害、剥削。这是否就意味着,这项由A国发起而在B国开展的研究没有导致任何不良后果?如果是这种研究结局,是否还应该把这种跨国科研行为称之为伦理倾销?对此,我们需要进一步就这种 “离岸”行为可能给中低收入国家带来的后果进行辨析,也就是说在生物医学研究领域,其伦理倾销事件还应满足第3个要件。

(3)该研究使中低收入国家的研究参与者、研究人员、社区、机构、动物或环境受到伤害或剥削[19]。由于在中低收入国家开展研究服务的需求激增,并且因为研究的资助者或其中间人可能会采取不公平的行动,导致国家间不平等的商业互动和谈判产生,带来剥削的风险[20],即富有或有权势的个人或机构利用他人的贫穷、无力或依赖性,利用后者为自己的目的 (富人和有权势者的目的)服务,而不给势力较弱或处境不利的个人或群体以适当的补偿利益[21]。

2.3 伦理倾销的特点

(1)道德敏感性。欧盟对伦理倾销研究后认为,由于研究活动日益全球化,欧洲组织在欧盟以外的地方研究敏感伦理问题的风险性更高,因为从伦理角度看,这种研究不会被欧洲所接受,而将这种不符合伦理规范的研究实践出口就称之为伦理倾销[22]。道德敏感性因此也成为伦理倾销的最大特点。比如,2010年一项在 《自然》杂志上发表的名为 “来自南部非洲科伊桑人和班图人完整的基因组”的基因组研究项目就因其道德敏感性受到广泛关注。究其原因,是这项研究涉及在没有任何群体参与、未经共同体批准的情况下,使用从少数文盲、高度贫困的土著人身上获得的基因样本,而这可能会对整个群体/共同体产生影响甚至造成伤害[23],在伦理上是不合理的。

(2)跨文化性。跨国界和文化意味着,可能人们对研究参与者福利的了解不足以确定风险,包括隐私风险。并且,在跨文化的环境中,倾销可能是无意识的,也可能是蓄意的。研究人员在陌生的环境中,尤其是国际研究环境中,可能因缺乏专业知识或道德意识而发生无意的伦理倾销。然而,对当地法律、习俗和文化的无知并不能成为不道德的借口。因为,即使伦理倾销是无意造成的,也不会因此而减少对研究参与者造成的有害影响。研究人员在陌生的环境中工作时,有责任进行尽职调查,以最能确保增加潜在研究参与者、社区和当地合作者研究的利益,减少负担和风险,并确保研究符合当地的需要和背景[24]。

(3)不平等性。在任何共同的社会事业 (例如研究)中,公平和非剥削性地分配利益和负担是道德行为的主要前提之一[25]。鉴于当今研究事业强调流动的重要性,在进行国际研究时,高收入国家及其研究人员、制药企业可能会从中受益[26]。当高收入国家的研究人员利用流动性优势获取最大利益,而中低收入国家研究参与者却没有受到平等对待时,公平问题就此出现。因而,伦理倾销具有强烈的不平等性。例如自1995年以来,美国著名大学的研究团队和中国当地的研究机构、政府合作,在中国采集了大量对新药研发有重大价值的血液样本,美国团队获得了宝贵的研究数据资源库和国际组织的大量研究资金,而来自中国的研究参与者、当地科学界、政府从该项目中只获得很少收益。

3 伦理倾销行为的诱因

Schroeder等[27]认为,伦理倾销行为之所以会发生,是由于高收入国家和中低收入国家间伦理标准的差异,后者缺乏伦理标准或难以有效实施。而国内对伦理倾销行为的原因分析中,周森等[28]就将其归结为研究者本身的伦理意识缺失,或开展研究所在国的伦理治理能力低下。总的来说,现有的这些分析还不全面,没有充分考虑实践层面的标准、规范、制度、资源因素。

3.1 不同国家治理标准和程序的差异

高收入国家和中低收入国家之间伦理标准的不对等,会鼓励那些希望开展本国不允许的临床研究的研究者到国外寻找机会。 《赫尔辛基宣言》第20条[29]规定,只有当研究符合弱势参与者的健康需求或优先事项后,对弱势参与者的研究才是合理的。大多数高收入国家都制定了复杂的程序来保护弱势研究参与者,而中低收入国家在这方面的制度建设却非常薄弱。例如,在肯尼亚没有保护囚犯在研究中不受剥削的具体规定,而囚犯恰恰是很容易接触到的人群。肯尼亚科研机构的伦理委员会曾出台一项决定,阻止了可能有害本国囚犯的研究,而该研究完全有益于某高收入国家的军事人员。虽然该研究被及时制止,但缺乏对囚犯的保护对肯尼亚来说仍然是一项挑战。因为,当这项国际合作研究的提案被一个肯尼亚伦理委员会拒绝后,申请者还试图再另找一个伦理委员会来做伦理审查[30]。

3.2 开展临床研究的压力

高收入国家对临床医疗服务的需求不断增长,在研究饱和、患者短缺的情况下,现有研究能力的提升面临压力[31]。由于许多新药仅比现有疗法多一丁点好处,因此需要进行越来越多的,有越来越多人类研究参与者参与的试验来进行统计学意义上的改进,这对于市场上化学成分已经非常相似的所谓同类药物尤为重要。由于目前招募足够数量的病人仍然是医学研究的一个主要瓶颈,所以各公司转而到中低收入国家进行试验,因为那里比较容易找到参与者。此外,用药过多会产生药物相互作用的风险,而中低收入国家不仅运作成本低,而且有大量 “未接受治疗”的病人[32]。高收入国家管理临床研究的规章制度也变得越来越复杂,给科研人员在遵守规定、文件编制和培训方面带来了更大的负担[33]。因此,在高收入国家进行试验的管理成本非常高[34]。相比之下,中低收入国家的患者、研究者或伦理委员会都不够了解具体的伦理治理要求,缺乏严密的监管和处罚措施,也没有处罚或警告,可以为开展国际临床试验提供简便而经济高效的环境[35]。

3.3 临床伦理审查兼职和能力的差异

大多数高收入国家临床研究伦理治理体系健全,对研究参与者权益保障的监管和审查要求严格[36]。相比之下,中低收入国家的伦理治理体系相对滞后,招募研究参与者的成本相对较低,也缺乏严密的监管措施,违反伦理规范的代价较小[37]。因此,高收入国家更趋向于在中低收入国家开展研究。并且,对大多数中低收入国家而言,其科研伦理委员会通常还面临人手和资金不足的问题[38-39],导致其伦理审查能力相对薄弱,有些涉及到人的医学研究项目没有经过伦理委员会的审查也能得以开展,并在本国学术期刊上发表。要实现有效治理,研究的广泛性和动态性需要科研伦理委员会具有广泛、前沿和专业的知识,这在中低收入国家也尤为困难[40]。此外,高收入国家内部审查机构还有可能对中低收入国家的研究参与者并不公平。这是因为,高收入国家内部评级机构的成员常常难以保证在中低收入国家有足够的经验,或者足够了解当地的限制性因素,由此导致了其在伦理审查过程中并不能完全适合当地社会的文化。

3.4 研究参与者自我保护意识和能力的差异

在高收入国家,健康的志愿者有时是具有良好文化水平和合理生活水平的大学生。然而,在中低收入国家,健康的志愿者往往是文化水平低的穷人,其自我保护意识和自我保护能力明显不足。中低收入国家的研究参与者受到文化水平、语言等方面的限制,不能充分理解知情同意书中的内容,或是面对复杂冗长的知情同意书也许只会简单浏览甚至跳过,导致对自己所作的决定并未完全了解其风险[41]。因此,中低收入国家的研究参与者作为自我保护意识和自我保护能力不足的弱势群体,极易受到剥削和伤害[42]。正如 《赫尔辛基宣言》[43]所建议的那样:一些群体和个人特别容易受到伤害,可能会招致额外的伤害。所以,所有弱势群体和个人都应得到特殊考虑的保护。

3.5 医疗资源可获得性的差异

在中低收入国家,同意参与一项临床研究往往是患者希望解决他们的医疗问题或改善他们的健康[44]。中低收入国家的患者获取药物及治疗方法可能很难,他们接受风险收益不明的临床试验,就是因为可以获得正常情况下不会有的医疗资源。而且,在社会经济上处于严重不利地位,也容易使中低收入国家的患者群体受到不适当的影响[45]。如果参与临床试验成为一种收入来源,那么他们就不会那么关心知情同意书中的具体内容了。例如,在1998—2015年间,印度开展了3项与宫颈癌筛查相关的国际资助临床研究,这些研究参与者是平均年龄为40~45岁且多数没有接受过正规教育的女性。医疗资源短缺使得这些人很少接受临床治疗[46],面对全新的治疗方法,他们更容易被招募进来。

3.6 科研人员的伦理意识问题

在国际合作研究中要做到尊重,就必须适当考虑当地的文化和制度,包括组织结构、历史、习俗和规范、与环境的关系以及其他敏感问题 (包括以前不道德的研究经验)[47]。而高收入国家的科研人员对在中低收入国家开展临床试验缺乏专业知识或道德意识,就极易引发无意的伦理倾销。在某一种文化环境下所制定的伦理标准应用到其他文化环境中,若未注意当地社会的规范,就会存在伦理风险,从而使得临床试验明显违背 “尊重” “不伤害”的伦理原则。

4 规避伦理倾销的策略

对中低收入国家而言,先进的研究可以带来先进的临床试验知识和技能,帮助提升临床研究能力,获取一些前沿治疗手段和药物。因此,接受来自高收入国家发起的临床研究是有必要的。但是,伦理倾销却使得中低收入国家可能被严重剥削和不公正对待。特别是在那些缺乏研究参与者保护机制的国家,急剧上升的药物试验已成为一个需要国际关切的伦理问题。国际社会只有通力合作,尽快形成一套解决方案,才能防止伦理倾销对弱势群体、地区和国家造成的伤害。正如联合国教科文组织于2005年发布的 《生命伦理和人权宣言》第21条强调的,当一项研究是在某个或某几个国家实施或进行,但其资金却是由另一个国家提供时,此项研究应当接受所在国和供资国从伦理角度进行的必要审查。审查应根据符合本宣言原则的伦理和法律标准进行,在商谈研究协定时,参与谈判的各方都应当平等参与合作条款和研究成果协定的制定。

(1)在国际社会中要增强互利合作的意识。各国无论大小、贫富、高收入或中低收入,都必须在国际科技合作中坚持平等、互利和共享的既定原则,并将这些原则纳入科研伦理和负责任的研究与创新框架之中。要谨慎对待那些在申办方所在国不允许开展,而选择在中低收入国家开展的研究,尤其要关注一项研究是否在申办方所在国和中低收入国家同时开展。在合作中,针对不同的伦理标准,应开展公开、透明和充分的讨论,以协调不同地区、不同国家在规则制定中的分歧,尽力消除会因此而带来的伦理倾销问题,不应简单地回避。

(2)高收入国家和中低收入国家都需强化伦理标准和制度建设。高收入国家的科研机构和科研人员必须严格遵守相关的国际规范和伦理标准,特别是有关保护人权的国际标准,以及参与者的知情权、隐私权和知识产权等权利。在此基础上,高收入国家的监管机构不仅要加强对本国发生的违规行为的管理和监督,更要加强制度设计,以确保对本国科研机构和科研人员在与其他国家的科研合作中的不当行为进行有效监督。中低收入国家应加强伦理标准建设,普及现代生物技术知识,提高公众对保护遗传资源、种质资源和专利重要性的认识,避免落入技术剥削、操纵和剥夺的陷阱。特别是要警惕某些机构和高收入国家人员利用中低收入国家和地区的劣势,如贫困、饥饿、信息不对称等,将这些国家和地区作为实验对象进行研究,并无偿利用技术[48]。

(3)跨国合作或在某一国家开展科学研究时应充分考虑到试验的安全性以及收益。获益包括研究参与者的直接获益和其他额外获益。研究参与者除了应在试验中获益之外,还应能在研究成果中获益。如果研发产品的定价不合理,那么中低收入国家的研究参与者就有被利用作为研究参与者而又无法在研究成果中获益的风险,所以在研究设计中还需要涉及研究成果后续的获得计划。在选择一个国家参加一项研究时,必须考虑到有关国家是否会从该类药物中受益,可以获得实验性药物带来哪些潜在的好处,以及所有参与者在研究结束时是否可以无限期地免费获得被证明有效的最佳预防、诊断和治疗方法[49-50]。其他额外获益则包括改善医疗卫生基础设施,培训实验室人员,增强公众对研究性质的了解,提升研究者的研究能力等。