非国有大股东与国有企业债务融资成本

2022-05-13狄灵瑜步丹璐

狄灵瑜 步丹璐

(1.浙江理工大学,浙江 杭州 310018;2.西南财经大学,四川 成都 611130)

一、引言与相关文献回顾

企业发展离不开外部资金的支持。现阶段,中国资本市场大而不强、相对不发达,债务融资(尤其是商业银行贷款)仍是企业外部资金的主要来源(宋增基 等,2014)。如何以更低的成本获得债务资金是实务界和理论界共同关注的焦点问题。

从现有文献来看,学者们着重从以下两方面探讨了企业债务融资成本的影响因素:一是企业特征层面。相关研究发现,大规模、高盈利、高成长、低负债、低市场风险的企业更可能获得相对低成本的债务融资(Bhojraj et al.,2003;Bradley et al.,2011;Minnis,2011)。二是公司治理结构层面。已有研究表明,第一类代理问题和第二类问题都有可能增加企业风险(田利辉,2005;Claessens et al.,2000;苏坤 等,2010)。当预期企业内部人(管理者或者大股东)可能存在机会主义行为时,债权人将会要求更高的风险溢价以弥补高额风险。因此,代理问题严重的企业往往面临较高的债务融资成本(Boubakri et al.,2010)。并且,这一现象在信息不对称程度高的企业中更显著(Aslan et al.,2012)。值得注意的是,虽然近期有文献(王运通 等,2017)注意到股权集中度的改变与企业债务融资成本的高低显著相关,但鲜有研究进一步探讨不同性质的多个大股东是否会对企业债务融资成本产生影响。

发展混合所有制经济,是深化国有企业改革的重要举措。近年来,国家相继出台多项政策,力推国有企业混合所有制改革。混合所有制改革倡导国有股东和非国有股东的相互融合,以提高国有资本的配置和运行效率。那么,引入非国有大股东是否有助于提高国有企业治理水平,降低财务风险,从而获得更低成本的债务资金呢?基于此,本文以2007—2018年沪深A股国有上市公司为样本,考察非国有大股东参股对企业债务融资成本的影响。本文的贡献主要体现在以下三个方面:

第一,丰富了混合所有制改革经济后果的研究。已有研究围绕混合所有制改革对企业绩效(胡一帆 等,2006;李广子 等,2010;胡吉祥 等,2011)、管理激励、内部控制等治理机制(刘运国 等,2016;蔡贵龙 等,2018;张任之,2019),以及企业投融资行为(王业雯 等,2017;逯东 等,2019;狄灵瑜 等,2021)的影响展开了深入探讨,而本研究从非国有大股东参股有利于降低国有企业债务融资成本的视角,进一步肯定了混合所有制改革的积极意义。

第二,拓展了Boubakri et al.(2010)以及王运通等(2017)的研究。Boubakri et al.(2010)发现,在集中的股权结构下,控股股东的两权分离会诱发道德风险,加剧债权人风险,进而增大企业债务融资成本。在此基础上,王运通等(2017)探讨了多个大股东对企业债务融资成本的影响,发现当企业内大股东数量越多、非控股大股东持股比例越高,大股东间持股分散度越低时,非控股大股东越易发挥监督作用,企业的债务融资成本越低。不同于上述两项研究,本文着重从股权性质入手,考察非国有大股东对国有企业债务融资成本的影响及其作用机制,是对已有文献的深化和拓展。

第三,从国有控股股东持股比限制和非国有大股东特征出发,探讨了非国有大股东降低国有企业债务成本的前提条件,研究结论为混合所有制改革的积极有序推进提供了重要启示。

二、理论分析与研究假设

债务融资成本是债务契约的重要内容之一。债务融资成本的高低主要取决于债务违约的可能性以及违约之后损失率的大小。理论上,在信息完全的情况下,债务市场中的资金供求均衡决定了企业的债务成本,财务和经营状况良好的企业能够实现较低成本的债务融资,而财务状况欠佳的企业则不得不面对较高的债务融资成本。但是,现实中的债务市场普遍存在较为严重的信息不对称问题,债权人大多处于信息弱势地位,很难准确辨识借款企业的经营、财务状况以及还本付息能力。他们需要通过各种渠道收集借款企业的信息,并据此评估借款企业的风险等级,从而确定不同的风险补偿额度(蔡贵龙 等,2018)。企业预期违约风险越高,违约后损失率越高,债权人要求的回报率相应也越高。

企业会计信息能够较为全面地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况,已然成为债权人重要的信息来源之一(狄灵瑜 等,2019)。而两类代理问题是影响国有企业会计信息质量的重要因素(Jensen et al.,1976)。从股东与管理层的代理问题来看,国有企业属于全体国民共同所有,其控制权通过科层组织授予政府,再由政府授权企业经营者。过长的委托代理链条以及由此形成的所有者缺位,导致国有企业往往存在较为严重的委托代理问题。在信息不对称的情况下,股东可以直接获取企业经营绩效的相关信息,但却难以直接观察到管理人员为实现经营目标而付出的努力程度。此时,管理者可以凭借信息优势通过盈余管理的方式来实现自身效用最大化。通常,股东与管理层代理冲突越严重,管理层采取的盈余管理越多,从而导致企业会计信息质量显著降低(李延喜 等,2007)。从控股股东和中小股东的代理冲突角度来看,在“一股独大”的情况下,随着控制权和现金流权的分离,控股股东基于自利动机,存在利用超额控制权获取私有收益的可能。并且,控股股东与中小股东的代理问题越严重,债务融资筹得的资金就越可能沦为大股东获取控制权私利的工具,而盈余管理则是企业操纵利润实现私利的一种重要手段(包世泽,2008)。

引入非国有大股东既可以改善股东与管理层之间的代理问题,也能够缓解控股股东与中小股东之间的代理冲突(Bharath et al.,2013)。一方面,非国有大股东的目标偏好和决策模式与国有控股股东存在较大差异,较高的持股比例使得其有更强烈的动机积极监督国有企业。非国有大股东可以通过委派代表参与治理、优化和控制决策程序来纠正企业经营决策的认知与行为偏差,强化对管理层的监督,进而提升国有企业治理效率。已有研究表明,非国有大股东通过委派高管参与企业经营决策可以有效提高国有企业的内部控制质量(刘运国 等,2016)、增强高管的薪酬业绩敏感性(蔡贵龙 等,2018)。这意味着国有企业引入非国有大股东有助于降低第一类代理成本。另一方面,与中小股东相比,非国有大股东在上市企业的股权份额相对集中,具备足够的动机和能力去监督国有企业行为,可以在企业决策层对国有控股股东形成掣肘,改变国有股东控制董事会的局面,进而一定程度上有效抑制国有控股股东的机会主义行为(La Porta et al.,1999)。尽管国有控股股东依然可以利用控制权获取部分私利,但是受非控股大股东的影响,其侵占成本将显著增加。这意味着非国有大股东的制衡效应能够有效抑制道德风险问题(涂国前 等,2010;李姝 等,2018)。

显然,国有企业引入非国有大股东后,无论是第一类代理成本还是第二类代理成本的降低都有利于改善国有企业的信息质量,减少盈余管理行为(李延喜 等,2007;祁怀锦 等,2020)。进一步地,随着企业会计信息质量的改善,信贷风险也将逐步降低。此时,在其他条件相同的情况下,债权人愿意调低债务成本。基于此,本文提出:

假设:

与仅存在国有性质大股东的国有企业相比,引入非国有大股东可以显著降低企业债务融资成本。三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取2007—2018年在沪深交易所上市的国有企业为样本。2006年中国财政部颁发了新的《企业会计准则》,该准则对会计确认、计量和披露等进行了重大调整,因此选择2007年作为研究起始年份有助于确保会计信息的前后可比性。在行业选择方面,本文剔除了自然垄断类(包括电力、基础电信、自来水及燃气等)企业、关系国家安全类(如航空航天等)企业、承担普遍性服务及提供重要公共产品类(如邮政企业等)企业以及金融类企业,原因在于:自然垄断类企业、关系国家安全类企业、承担普遍性服务及提供重要公共产品类企业在成本函数、承担国家使命等方面与一般商业类企业具有较大差异;而金融类企业报表与一般非金融类企业存在显著不同。此外,本文还剔除了无实际控制人以及无法在CSMAR数据库中找到相关数据的企业。经过上述处理,最终得到11685个观察值。为避免异常值对实证结果造成影响,本文对主要连续变量在1%水平上进行了Winsor缩尾处理。

对于前十大股东性质、股东类型以及持股比例数据,本文首先通过CSMAR数据库获取样本企业前十大股东名称以及持股数据,并将一致行动人进行合并,然后通过百度等网站进行手工收集和整理。其他变量数据均来自CSMAR数据库。

(二)变量定义

1.被解释变量

被解释变量为债务融资成本(DEBT_C)。参考陈汉文等(2014)的做法,本文以年报附注中披露的企业在本年度的利息支出除以该年度平均有息负债度量企业债务融资成本,同时为了方便分析,将其乘以100。为保证研究结论的可靠性,在稳健性检验部分,采用财务费用除以该年度平均有息负债×100进行替代测量。

2.解释变量

核心解释变量为是否存在非国有大股东(MIX)。如果企业同时存在持股比例大于10%的非国有股东,则MIX取值为1,否则取值为0。考虑到只有持股达到一定比例,才可能对企业行为构成实质性影响,本文将非国有大股东界定为企业前十大股东中包含非国有股东,且非国有股东(考虑一致行动人之后)持股比例不小于10%。将10%(考虑一致行动人之后的持股比例)作为是否为大股东的判断标准,依据主要在于:一方面,借鉴了部分研究的做法,比如La Porta et al.(1999)、姜付秀等(2017)将大股东定义为持股比例在10%及以上的股东。另一方面,参考了《中华人民共和国公司法》(2018年修正)的相关规定,代表十分之一以上表决权的股东提议召开临时会议的,应当召开临时股东会议;代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持董事会。此外,为确保结论的可靠性,本文还将MIX分别替换为MIX_R(非国有大股东持股比)和RESTR(非国有大股东相对持股比,即非国有大股东持股比与国有控股股东持股比的比值),进行了补充分析。

3.控制变量

参考已有文献(陈汉文 等,2014;王运通 等,2017)的做法,本文选取的控制变量具体包括:企业规模(SIZE)、资产负债率(LEV)、企业业绩(ROA)、股权集中度(H5)、两权分离度(SEP)、企业成长性(GROWTH)、经营现金流(CF)、固定资产占比(PPE)。此外,本文还控制了行业(IND)和年份(YEAR)效应。

本文研究变量的说明如表1所示。

表1 变量说明

(三)模型设计

为检验国有企业中引入非国有大股东对企业债务融资成本的影响,本文借鉴王运通等(2017)的研究,构建如下基准模型:

DEBT_C=β+βMIX(MIX_R、RESTR)+βSIZE+βLEV+βROA+βH5+

βSEP+βGROWTH+βCF+βPPE+βIND+βYEAR+ε

(1)

在模型(1)中,如果β<0(>0)且显著,则表明引入非国有大股东可以显著降低(提升)国有企业债务融资成本。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计分析

表2列示了本文主要变量的描述性统计分析结果。由表2可见,是否存在非国有大股东(MIX)的均值(中位数)为0.15(0.00),说明仅有约15%的样本观测值存在非国有大股东;企业债务融资成本(DEBT_C)的均值(中位数)为4.51(4.46),这与汪平等(2016)、王运通等(2017)的测算成果较为接近。限于篇幅,其他变量的结果不再赘述。

表2 主要变量的描述性统计(N=11685)

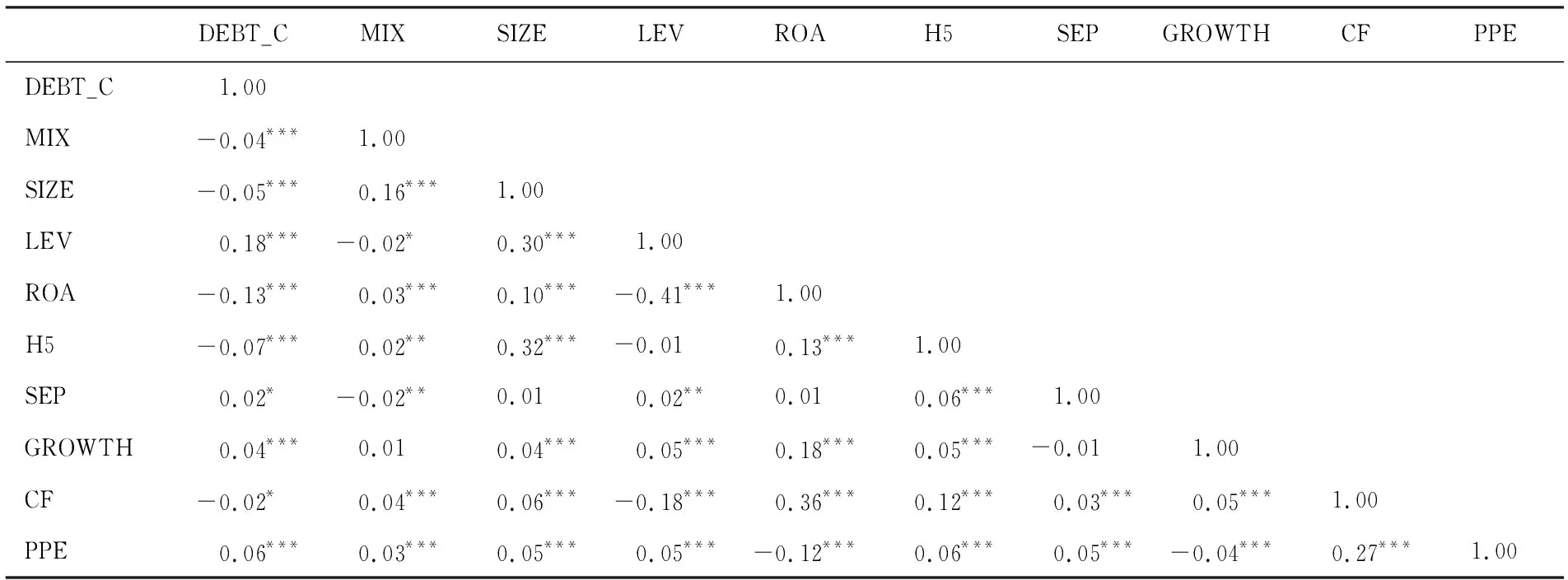

(二)相关性分析

表3报告了本文主要研究变量的相关系数矩阵。不难发现,是否存在非国有大股东(MIX)与企业债务融资成本(DEBT_C)的相关系数为-0.04,且通过了1%水平的显著性检验。并且,所有解释变量间的相关系数的绝对值均小于0.4,方差膨胀因子VIF为3.74,说明本文变量间不存在严重的多重共线性问题。

表3 相关系数矩阵

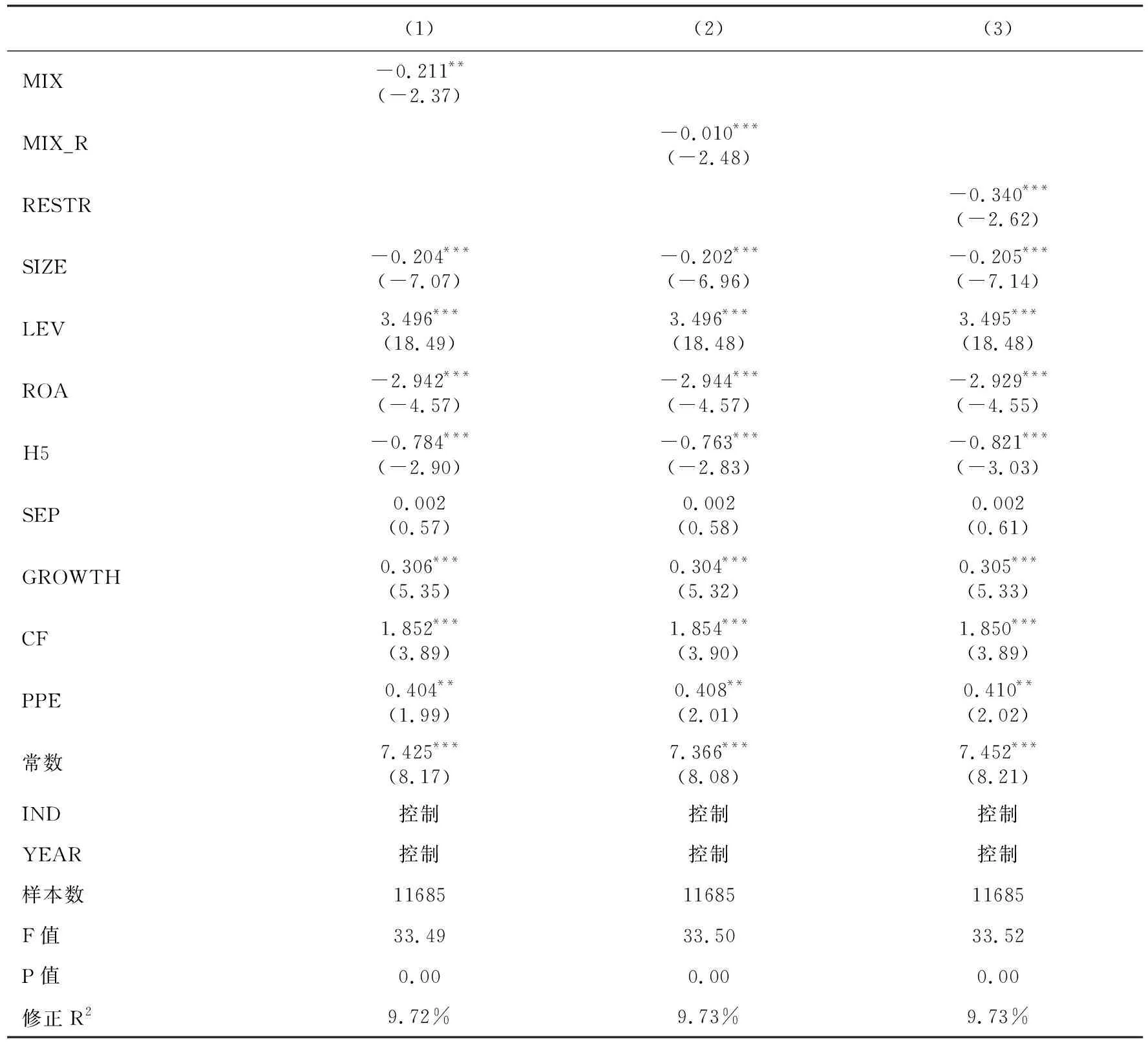

(三)基准回归结果

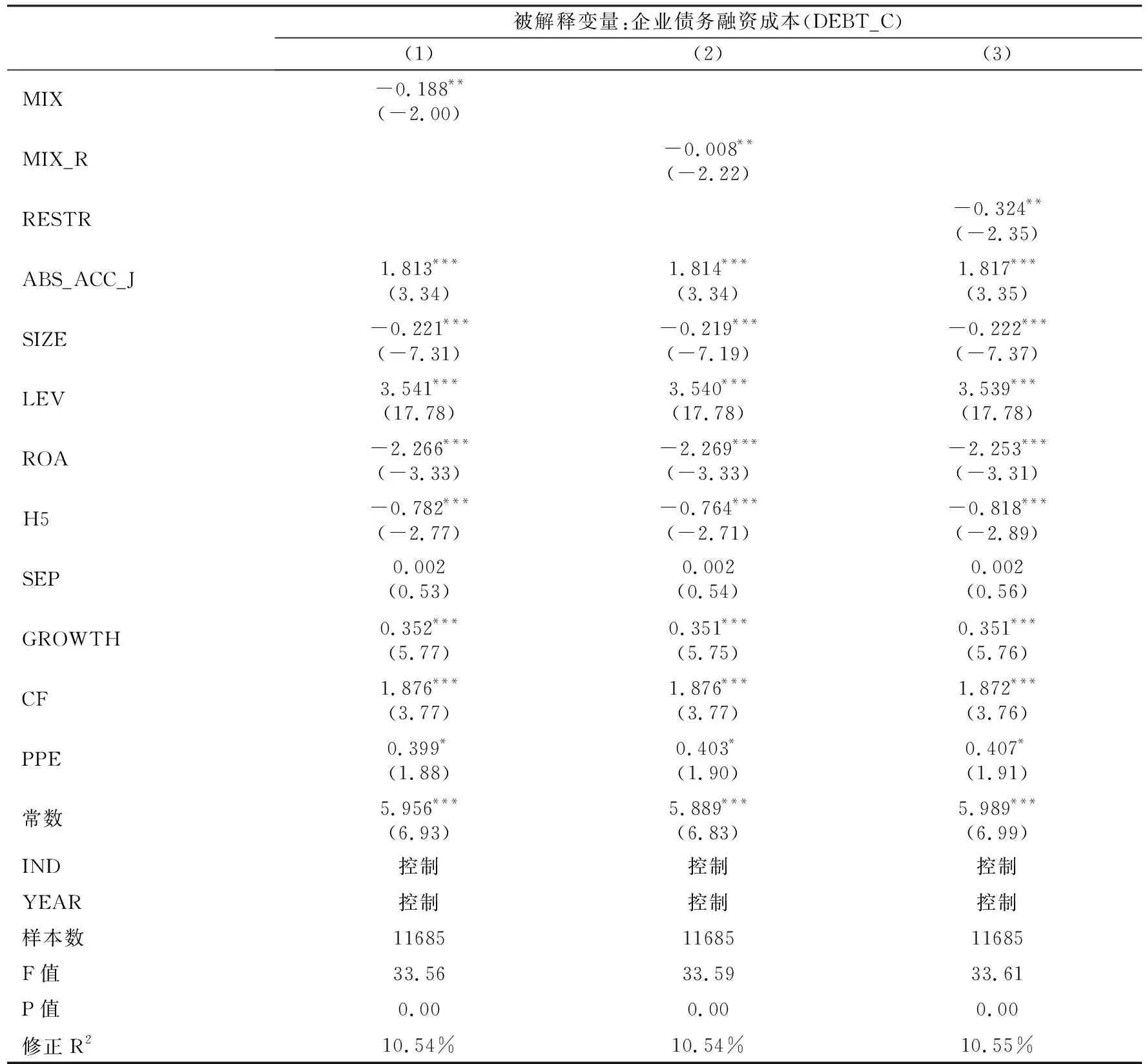

为了检验非国有大股东引入对国有企业债务融资成本的影响,本文利用OLS对模型(1)进行估计,结果如表4所示。由列(1)可以发现,是否存在非国有大股东(MIX)的估计系数为-0.211,且通过了5%水平的显著性检验,表明非国有大股东的存在可以显著降低国有企业债务融资成本。本文研究假设得到验证。

如上文所述,为使研究结论更加可靠,本文还利用非国有大股东持股比例(MIX_R)、非国有大股东相对国有控股股东持股比(RESTR)作为非国有大股东引入的替代性测量指标进行了补充分析。由表4列(2)可见,MIX_R的估计系数为-0.010,且通过了1%水平的显著性检验,说明非国有大股东持股比例越高,国有企业债务融资成本越低;由表4列(3)可见,RESTR的估计系数为-0.340,且通过了1%水平的显著性检验,说明非国有大股东相对国有控股股东持股比例越高,国有企业债务融资成本越低。本文研究假设进一步得到证实。

表4 非国有大股东与国有企业债务融资成本

(四)稳健性检验

1.内生性问题的解决

以上分析表明,引入非国有大股东可以显著降低国有企业债务融资成本。但是,这一结论可能受内生性问题的影响。譬如,某些不可观测的遗漏变量可能同时决定了企业的股权结构和债务成本。再如,存在非国有大股东的企业本身信用就较好,而好的信用有助于企业以较低的成本获得债务资金。为尽可能缓解内生性问题,本文开展了以下两项检验:

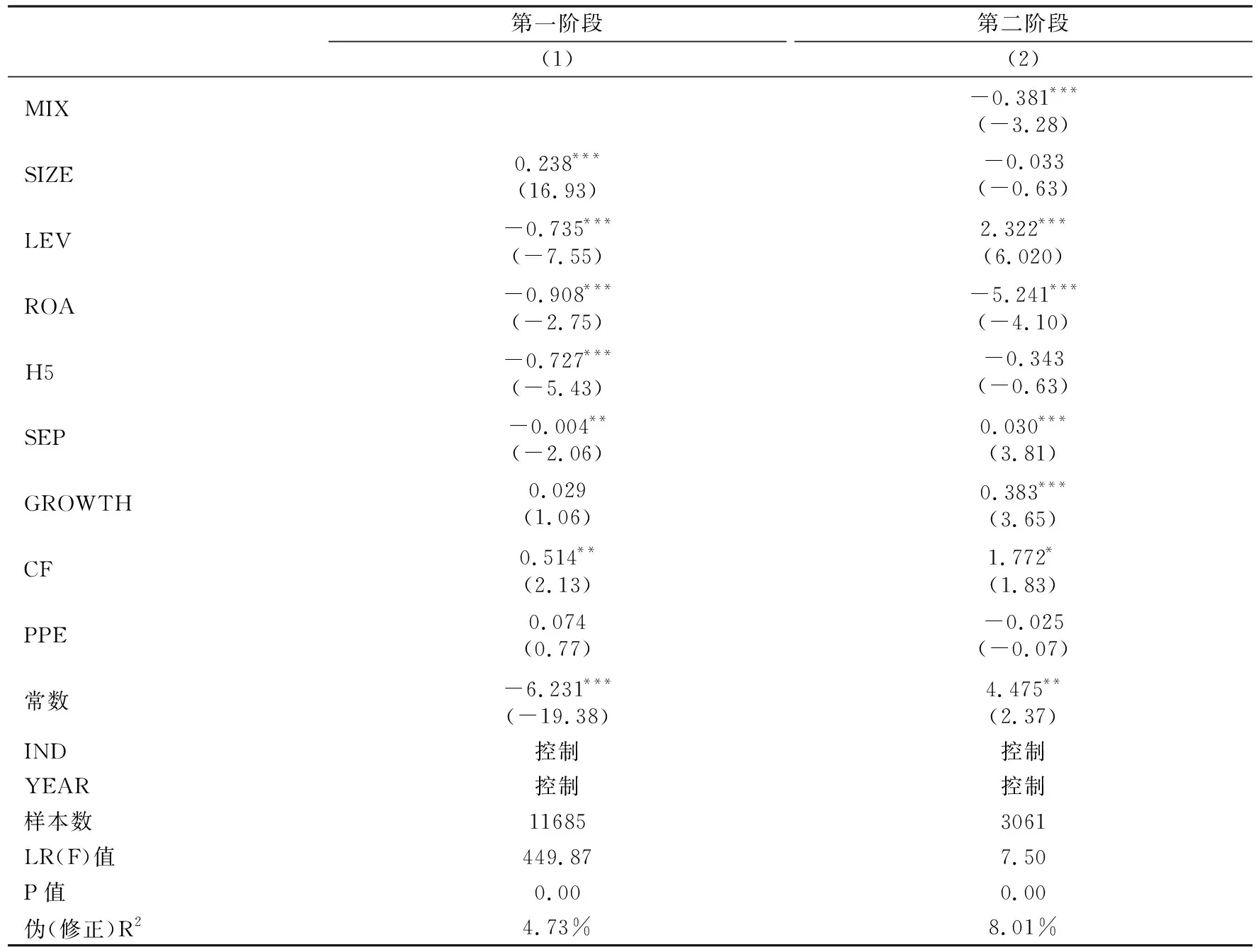

(1)PSM配对检验

本文采用倾向评分匹配法(PSM)解决遗漏变量的内生性问题。具体地,参考Ben-Nasr et al.(2015)的做法,根据最近邻匹配法按照1∶1的比例进行样本配对。在第一阶段的概率计算中,以企业规模(SIZE)、资产负债率(LEV)、经营业绩(ROA)、股权集中度(H5)、两权分离度(SEP)、成长机会(GROWTH)、经营现金流(CF)、固定资产占比(PPE),以及年度(YEAR)和所处行业(IND)等可能会影响企业引入非国有大股东的主要因素为解释变量,以企业是否存在非国有大股东(MIX)为被解释变量。在计算概率并配对的基础上,重新对模型(1)进行检验,回归结果如表5所示。由列(2)可见,是否存在非国有大股东(MIX)的估计系数为-0.381,且通过了1%水平的显著性检验。这表明,在缓解内生性问题后,引入非国有大股东依然能够显著降低国有企业债务融资成本。

表5 PSM配对检验结果

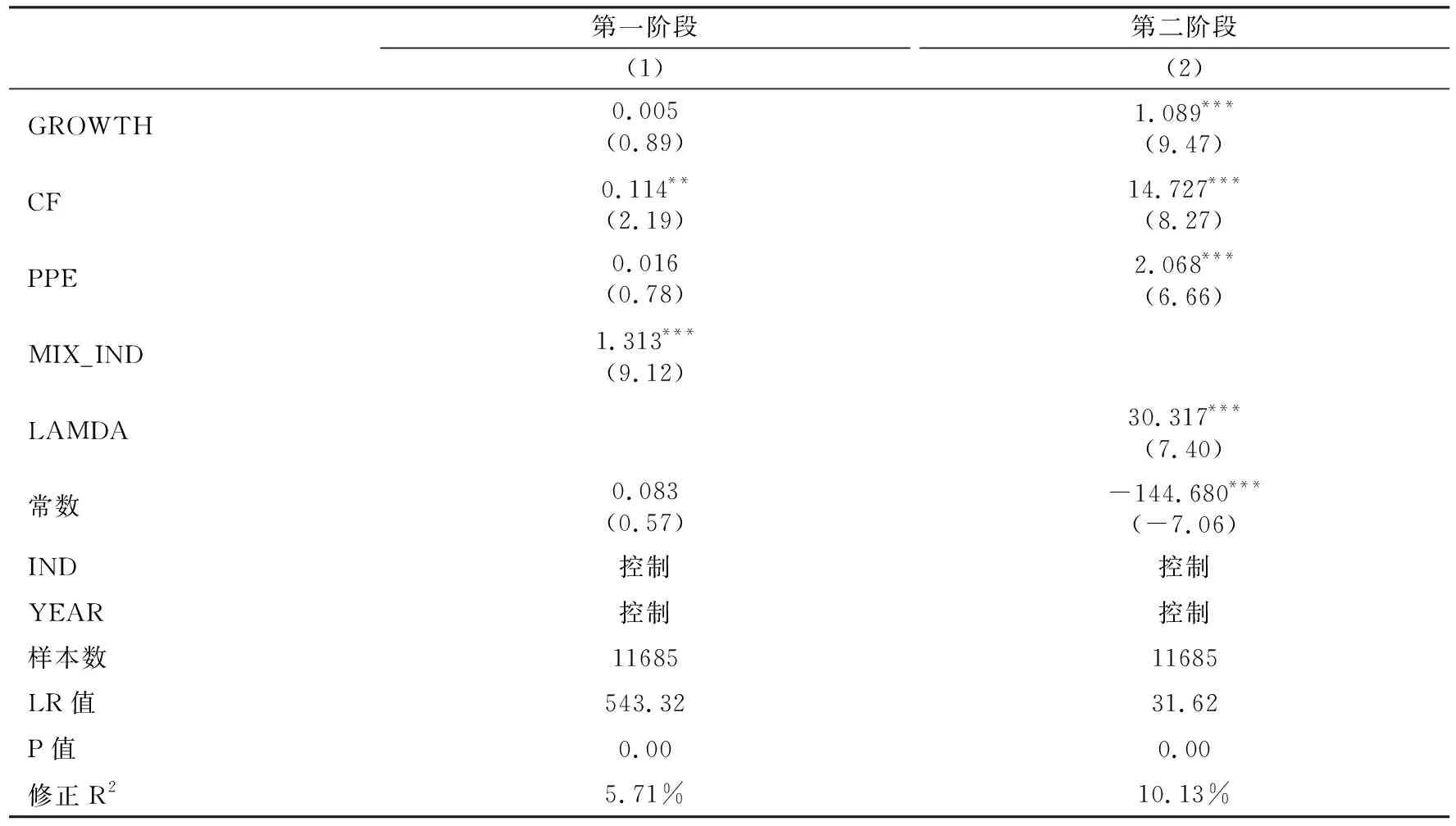

(2)Heckman检验

为排除潜在的样本选择偏差,本文采用Heckman两阶段方法来解决样本自选择问题。在第一阶段回归中,借鉴Paligorova et al.(2012)的方法,使用上一年行业内其他企业的平均股权结构数据(MIX_IND)作为是否存在非国有大股东的工具变量。通常,单个企业的股权结构和行业内从事相似生产活动的企业股权结构相关,但行业内其他企业的股权结构并不会直接影响企业的债务融资成本,同时单个企业的债务融资成本更不太可能影响行业的平均股权结构。表6报告了加入逆米尔斯比率LAMDA的第二阶段的回归结果,从中可见,逆米尔斯比率LAMDA系数在1%水平上显著,表明本文的研究样本存在一定的自选择问题;并且,是否存在非国有大股东(MIX)的估计系数显著为负,与基准回归结果一致。

表6 HECKMAN两阶段检验结果

(续表6)

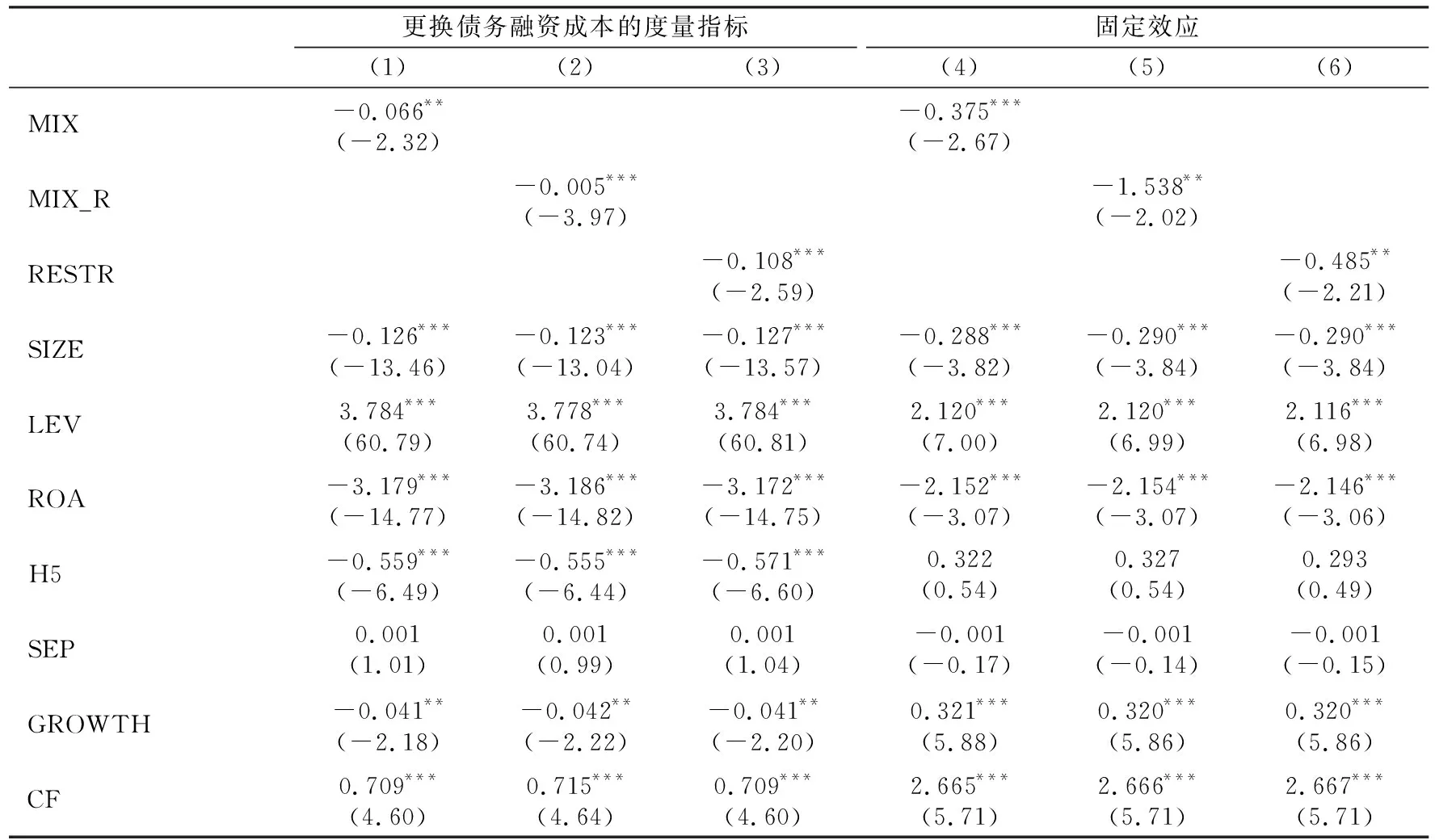

2.其他稳健性检验

一方面,采用财务费用作为债务融资成本的代理变量,计算公式为:债务成本=100×财务费用/[(年初有息负债+年末有息负债)/2。更换债务融资成本度量指标后的回归结果如表7列(1)~(3)所示。不难发现,是否存在非国有大股东(MIX)、非国有大股东持股比(MIX_R)以及非国有大股东相对持股比(RESTR)的估计系数均显著为负,与基准回归结果一致。另一方面,为解决原模型因遗漏变量而可能引发的系数偏误问题,采用固定效应模型进行补充检验,结果如表7列(4)~(6)所示。由回归结果可知,本文研究假设依然成立。

表7 其他稳健性检验结果

(续表7)

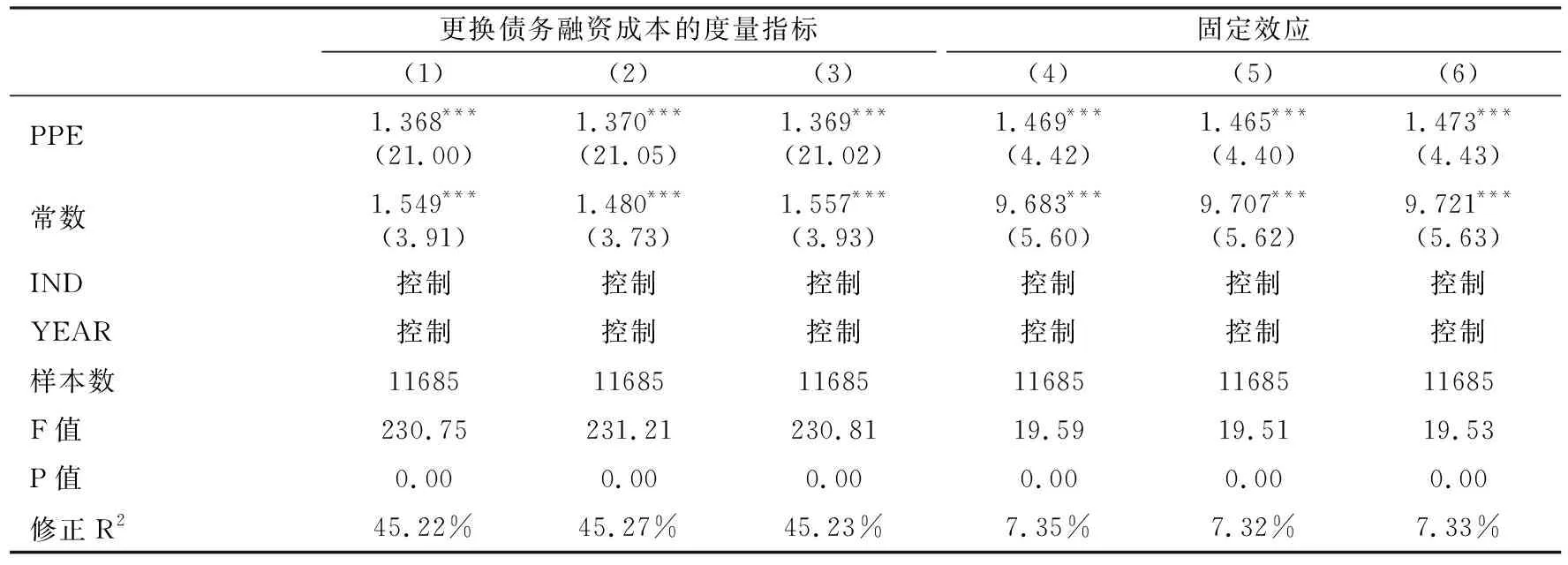

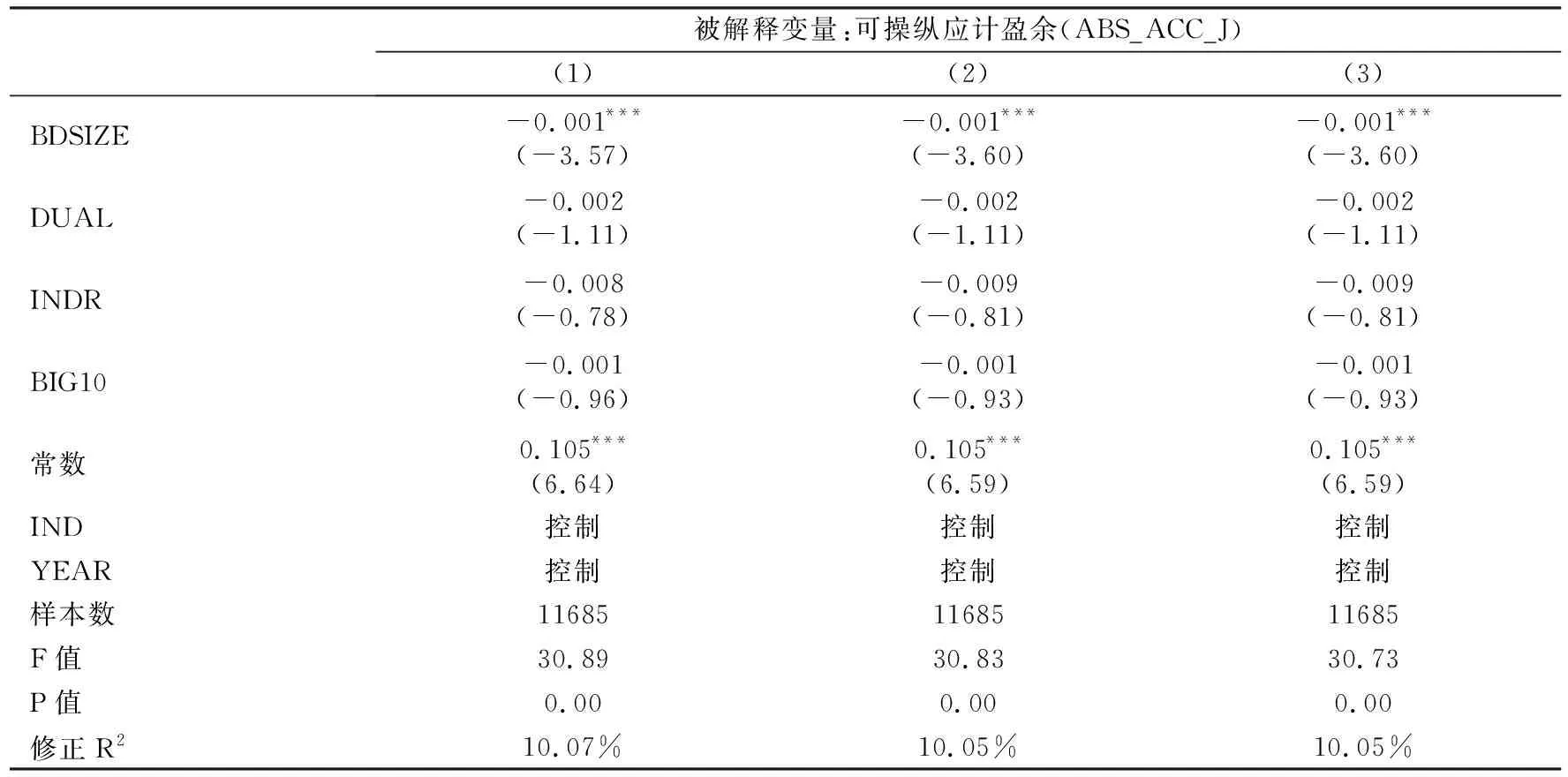

五、作用机制检验

借贷行为中,由于借贷双方信息不对称或借款企业因素导致的道德风险问题,最终会影响到债权人对企业的借款意愿、借款金额以及借款成本。债权人需要全面了解企业信息以便更加准确地评估贷款风险。同时,借款企业为了顺利筹资,尤其是以较低的成本融得资金,也会积极迎合债权人的需要。会计信息能够全面反映企业的财务状况、经营成果和现金流量,自然成为缓解借贷双方信息不对称的重要来源。一般来说,会计盈余质量越高,越能有效协调债权人与债务人之间的代理冲突,进而债务成本越低(陆正飞 等,2008)。因此,本文预期非国有大股东通过提高盈余质量(即降低可操纵应计盈余)的路径缓解了借贷双方的信息不对称,从而降低了债务融资成本。接下来,采用中介效应模型对上述作用机制进行检验,结果如表8和表9所示。

由表8可见,是否存在非国有大股东(MIX)、非国有大股东持股比(MIX_R)以及非国有大股东相对持股比(RESTR)的估计系数均显著为负。表9的检验结果显示,可操纵应计盈余(ABS_ACC_J)的估计系数均显著为正,且在加入中介因子ABS_ACC_J后,MIX、MIX_R、RESTR的系数绝对值分别为0.188、0.008、0.324,小于加入中介变量前MIX、MIX_R、RESTR的系数绝对值0.211、0.010、0.340,说明存在部分中介效应。上述检验结果意味着,非国有大股东持股有助于提高会计信息质量(盈余质量),进而降低国有企业债务融资成本。

表8 非国有大股东与债务成本的机制分析:中介因子检验

(续表8)

表9 非国有大股东与债务成本的机制分析:纳入中介因子的检验

六、进一步研究

(一)异质性检验

1.外部信息环境

企业信息环境的好坏直接影响非国有大股东对控股股东道德行为进行识别和监督的难易程度,因而与非国有大股东的监督效果紧密相关。企业的信息透明度越高,非国有大股东越容易发现控股股东的利益侵占行为;相反,企业的信息透明度越低,非国有大股东识别控股股东不当行为的难度越大,所需付出的成本越高,进而导致监督职能弱化、监督效果不佳。已有研究指出,审计活动有助于揭示控股股东的利益侵占行为,提高企业的信息披露水平(Fan et al.,2005),而分析师的信息挖掘也被认为是降低企业信息不对称的有效机制之一(Barth et al.,2001)。因此,本文预期,对于外部审计质量较高以及被较多分析师跟踪的国有企业,非国有大股东持股降低债务融资成本的作用更显著。

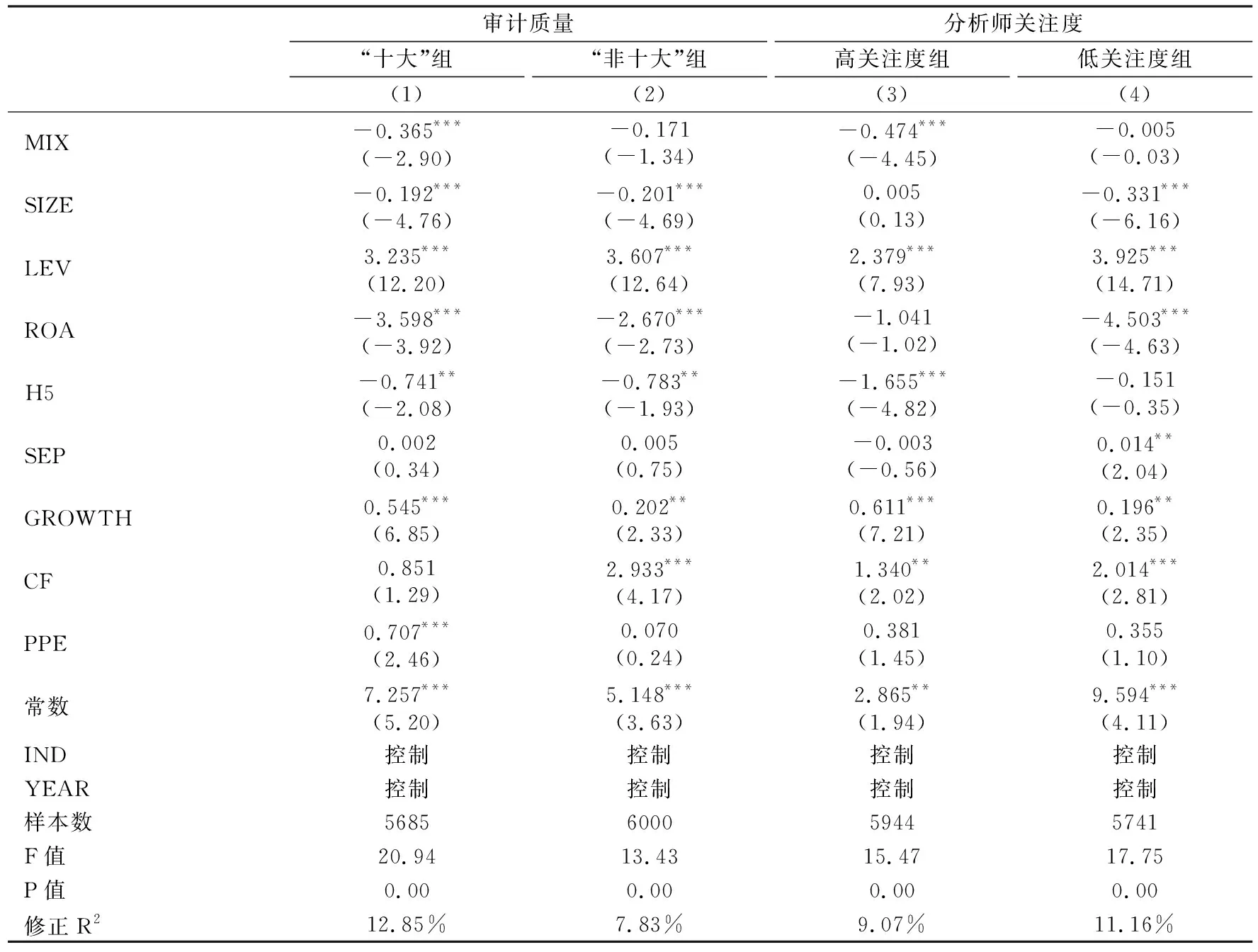

一方面,首先按照事务所规模(是否为“十大”)将全样本分为“十大”组和“非十大”组,然后进行回归分析,检验结果如表10列(1)、(2)所示。在“十大”组,是否存在非国有大股东(MIX)的估计系数为-0.365,且通过了1%水平的显著性检验;而在“非十大”组,是否存在非国有大股东(MIX)的估计系数为-0.171,但不显著。这表明审计质量的提高可以强化非国有大股东降低国有企业债务融资成本的作用。另一方面,首先按照分析师关注度(跟踪人数的多少,以中位数为界)将全样本分为高关注度组和低关注度组,然后展开回归分析,估计结果如表10列(3)、(4)所示。在高关注度组,是否存在非国有大股东(MIX)的估计系数为-0.474,且通过了1%水平的显著性检验;而在低关注度组,是否存在非国有大股东(MIX)的估计系数为-0.005,但不显著。这表明分析师关注度越高,非国有大股东降低国有企业债务融资成本的作用越强。

表10 异质性检验结果:外部信息环境

2.企业违约风险

除外部信息环境外,就企业自身而言,一方面,如果企业以往信用记录良好(无违约),偿债能力较强,那么对于债权人来说,借款风险较低,其更愿意向企业提供低成本的借款。本文预期,对于违约风险较低的国有企业,非国有大股东降低债务融资成本的作用更显著。首先将国有企业按照是否存在违约记录分为违约组和非违约组,然后进行检验,结果报告于表11列(1)、(2)。在违约组,是否存在非国有大股东(MIX)的估计系数为-0.051,但不显著;而在非违约组,是否存在非国有大股东(MIX)的估计系数为-0.300,且通过了1%水平的显著性检验。这表明非国有大股东的存在可以显著降低企业债务融资成本,但仅限于非违约组国有企业。另一方面,企业可抵押资产占比越高,意味着债权人利益越能得到保障,因而其也越愿意提供相对优惠的贷款条件。本文预期,对于可抵押资产占比较高的国有企业,非国有大股东降低债务融资成本的作用更显著。首先将国有企业按照固定资产占比高低分为高固定资产组和低固定资产组,然后进行检验,估计结果如表11列(3)、(4)所示。在高固定资产组,是否存在非国有大股东(MIX)的估计系数为-0.337,且通过了5%水平的显著性检验;而在低固定资产组,是否存在非国有大股东(MIX)的估计系数为-0.075,但不显著。由此可知,固定资产占比越高,非国有大股东降低国有企业债务融资成本的效果越显著。

表11 异质性检验结果:企业违约风险

(二)非国有大股东持股降低债务融资成本作用发挥的前提条件

1.国有控股股东持股比限制

非国有大股东能否降低国有企业债务融资成本关键取决于其是否能有效“发声”、真正改善企业治理机制。从国有控股股东持股比例角度出发,国有控股股东的控制地位决定了非国有股东的“话语权”。当国有控股股东处于绝对控股地位时,非国有股东很难对企业治理和经营决策产生实质影响,从而难以有效发挥降低债务融资成本的积极作用。为验证上述逻辑,首先将样本企业按照国有控股股东持股比例是否超过50%的标准分为绝对控股组和相对控股组,然后进行回归分析,结果如表12所示。由列(1)可知,在绝对控股组,是否存在非国有大股东(MIX)的估计系数为-0.171,但不显著;由列(2)可知,在相对控股组,是否存在非国有大股东(MIX)的估计系数为-0.231,且通过了5%水平的显著性检验。这意味着,非国有大股东降低国有企业债务融资成本作用的发挥要以国有控股股东相对控股为前提。

表12 前提条件检验结果:国有控股股东持股比限制

2.非国有大股东特征

(1)非国有大股东是否委派董事

股东作用的发挥依赖于其是否拥有“话语权”,而股东在企业治理和经营决策方面的“话语权”主要来自股权和董事会权利。拥有董事会席位有助于非国有大股东更加全面地了解企业的经营管理活动,保障其治理作用的发挥(郝云宏 等,2015)。因此,非国有大股东是否参与董事会治理对于其能否有效发挥降低债务融资成本的作用至关重要。为验证上述逻辑,本文引入变量MIX1和MIX2。具体地,当国有企业存在非国有大股东且其拥有董事会席位时,MIX1取值为1,否则取值为0;当国有企业存在非国有大股东但其无董事会席位时,MIX2取值为1,否则取值为0。在此基础上,重新进行回归分析,结果如表13列(1)所示。不难发现,MIX1的估计系数为-0.650,且通过了1%水平的显著性检验,而MIX2的估计系数不显著,说明只有当非国有大股东同时参与董事会治理时,其才可以显著降低国有企业的债务融资成本。

表13 前提条件检验结果:非国有大股东特征

(2)非国有大股东类型

不同类型的非国有股东对企业债务融资成本的影响效果可能存在差异。本文参考马连福等(2015)的研究,将非国有大股东区分为民营股东(MIX_MY)、外资股东(MIX_WZ)、机构投资者(MIX_JG)和个人股东(MIX_GR)。四类非国有股东的特征如下:其一,民营股东。逐利天性使得民营股东对于国有企业具有强烈的监督动机,其可以通过委派高管代表等途径,有效监督国有企业的经营管理活动,缓解信息不对称,削弱“内部人控制”(黄速建,2014)。其二,外资股东。一方面,外资股东相对独立,更少受内部人关系牵绊,能够通过加强对内部人的监督,提高国有企业治理水平(潘爱玲 等,2003)。另一方面,受文化、语言、地理等因素的影响,外资股东面临的信息不对称程度较高,治理能力被削弱(辛清泉 等,2017;步丹璐 等,2017)。其三,机构投资者。一方面,机构投资者具备较强的信息优势和丰富的专业知识,能够在公司治理中发挥积极的监督作用,有效抑制管理层的机会主义行为(Bushee,1998);另一方面,机构投资者交易频繁,关注短期利润,也可能无法发挥积极的治理作用。其四,个人股东。与以上三类非国有大股东相比,个人股东无论是动机还是能力上都有所欠缺,且与国有控股股东政治地位相差悬殊。因此,个人股东对国有控股股东的监督治理作用较为有限。综上所述,本文预期,民营股东可以显著降低债务融资成本,外资股东和机构投资者对债务融资成本的影响不确定,而个人股东在降低债务融资成本方面很难发挥有效作用。表13列(2)的结果显示,仅有民营股东(MIX_MY)的估计系数显著为负,外资股东(MIX_WZ)、机构投资者(MIX_JG)以及个人股东(MIX_GR)的估计系数均不显著。这意味着只有当非国有大股东为民营股东时,其才能显著降低国有企业债务融资成本。

七、结论与启示

本文以2007—2018年沪深A股国有上市企业为样本,考察了非国有大股东对国有企业债务融资成本的影响及其内在机制。主要结论包括:第一,国有企业在引入非国有大股东后,债务融资成本显著降低。并且,这一效应随着非国有大股东持股比例的提高而变得更强。第二,作用机制检验结果表明,非国有大股东通过改善企业会计信息质量,缓解借贷双方的信息不对称,进而显著降低了国有企业债务融资成本。第三,当企业外部信息环境越好(审计质量越高、分析师跟踪人数越多)、企业自身违约风险越低(信用记录越好、可抵押资产占比越高)时,非国有大股东降低债务融资成本的效应越显著。第四,非国有大股东持股降低债务融资成本作用的有效发挥依赖于一定的前提条件,主要包括国有股东占相对控股地位、非国有大股东委派代表积极参与治理以及非国有大股东为民营股东。

本文研究结论具有重要启示,主要体现在:一方面,对于面临混合所有制改革的国有企业而言,引入非国有股东可以对国有股东构成一定制衡,从而有效缓解代理问题。并且,当国有企业的外部信息环境越好、非国有大股东具有实质性话语权时,非国有大股东越能发挥显著的治理作用。因此,在审慎选择非国有股东的同时,还应努力创造有利于非国有股东发挥积极效用的内外部治理环境。另一方面,本文研究结果表明,非国有大股东积极作用的发挥依赖于其能否真正参与治理。因此,在稳步推进混合所有制改革的过程中,国有企业不能仅停留于股权层面引入非国有股东,关键在于如何赋予非国有股东实质性权力来保障其“话语权”,充分发挥治理效应。