血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染的病原菌特点与相关影响因素分析

2022-05-12裴飞

裴 飞

(霍林郭勒市人民医院肾病科,内蒙古 通辽 029200)

尿毒症是肾功能丧失后,机体内部生化过程紊乱而产生的一系列复杂的综合征。现阶段,临床上治疗尿毒症主要采用血液透析的方式,其主要是利用血液透析机进行净化血液,使体内的废物与多余的水分排出,进而发挥改善肾功能的作用,缓解患者的临床症状,控制病情进展,但在治疗过程中部分患者易发生心律失常、导管相关性感染等并发症[1]。由于在进行血液透析治疗时,常需要留置导管,而临时导管出口与血管相近,容易致使病菌入血,造成导管相关性感染,而导管相关性感染会造成机体内环境紊乱,是尿毒症患者死亡的主要原因之一[2]。基于此,本研究旨在探讨血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染的病原菌特点与影响其发生的相关危险因素,为临床血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染的防治提供相关依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2019年9月至2021年9月霍林郭勒市人民医院收治的130例行血液透析尿毒症患者的临床资料。诊断标准:参照《尿毒症透析和肾移植治疗指南》[3]中的相关诊断标准。纳入标准:符合上述诊断标准且经肾功能检查确诊者;近3个月未出现严重并发症者;临床病例资料完整者等。排除标准:存在免疫系统疾病者;存在严重心、肺等功能异常者;合并其他部位感染者;合并血液性疾病者等。按其是否发生导管相关性感染分为感染组(40例)与非感染组(90例),其中导管相关性感染诊断标准依据《中国血液透析用血管通路专家共识》[4]:①隧道感染。感染部位:沿导管口置入方向继续感染>2 cm,沿导管口挤压后有脓性分泌物,且局部伴有肿胀、疼痛,可能有血流感染,分泌物经细菌培养呈阳性;②出口部位感染。感染部位:出口处2 cm,伴有皮肤肿胀、疼痛等症状,有脓性分泌物,可能有血流感染,分泌物经细菌培养呈阳性;③导管相关菌血症。透析期间患者表现发热、畏寒等症状,部分患者可能会因免疫力低下出现低热、低血压等表现,导管内血经细菌培养呈阳性,培养菌落数超过100 cfu/mL,导管内与外周血感染的细菌为同一种,导管血培养细菌数为外周血培养细菌数的5倍。本研究经院内医学伦理委员会批准。

1.2 研究方法

1.2.1 检测方法 ①病原菌:检测感染组患者感染部位分泌物中的病原菌。采集感染组患者的感染部位分泌物作为样本,使用梅里埃ATB自动细菌鉴定仪进行病原菌培养与鉴定,记录感染部位的病原菌情况(类型、株数)。②生化检测:透析前抽取所有患者中心静脉或外周静脉血约4 mL,分成两份,将其中一份置于离心装置中(3 000 r/min,10 min)离心后,取血清,采用酶联免疫吸附实验法检测血清肝素结合蛋白(HBP)水平;另一份采用全自动血细胞分析仪检测白细胞计数(WBC)水平。

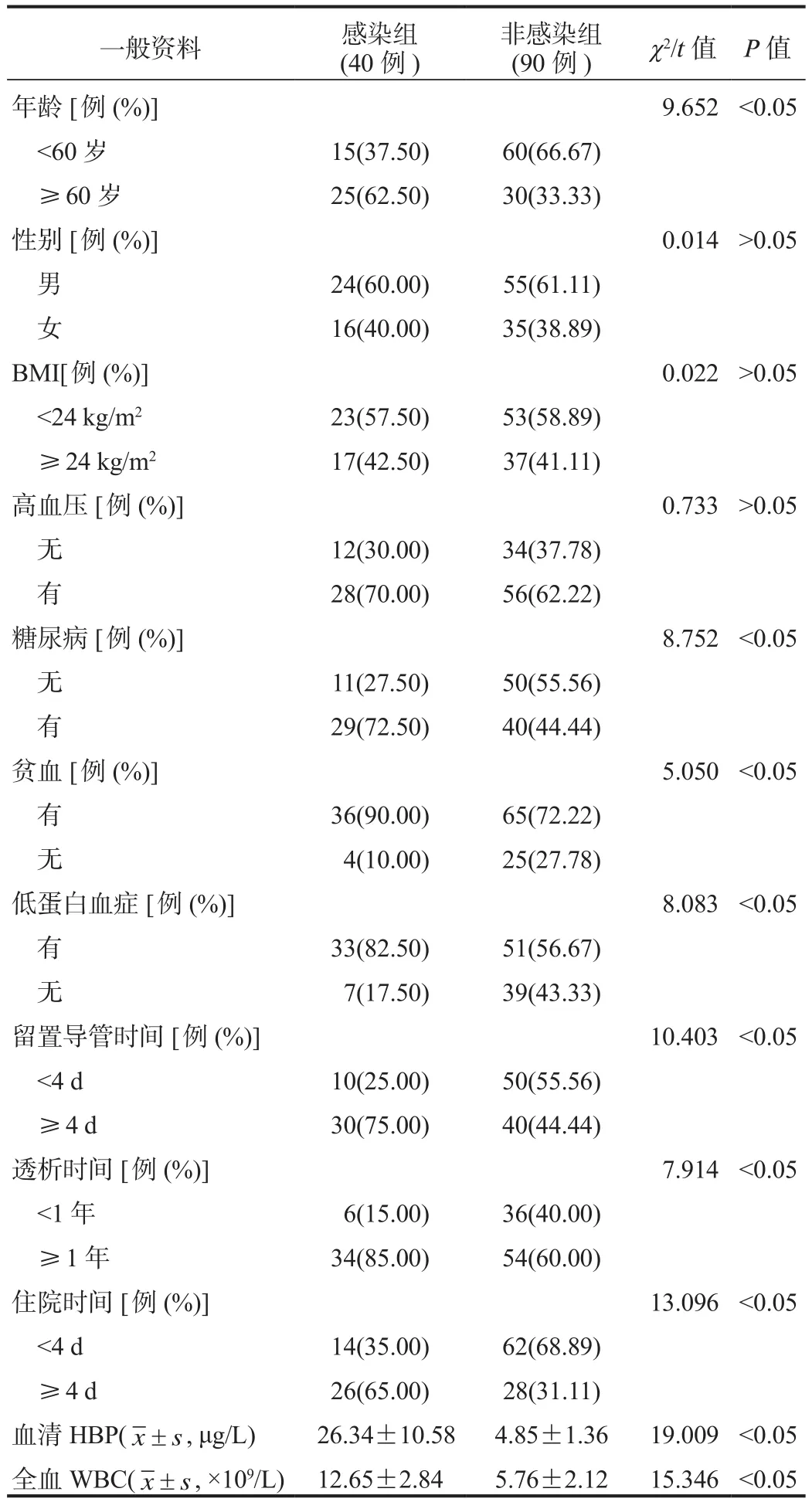

1.2.2 单因素分析 统计所有患者的临床资料,主要包括年龄、性别、体质量指数(BMI)、高血压、糖尿病、贫血、低蛋白血症、留置导管时间、透析时间、住院时间、血清HBP及全血WBC水平等,并以此为根据对其进行单因素分析。

1.2.3 多因素Logistic回归分析 将血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染为因变量,将单因素分析中差异有统计学意义的指标作为自变量,采用多因素非条件Logistic回归分析,筛选影响血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染的危险因素。

1.3 统计学方法 采用SPSS 21.0统计软件进行数据分析,计数资料以[ 例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,采用t检验;危险因素筛选采用多因素非条件Logistic回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

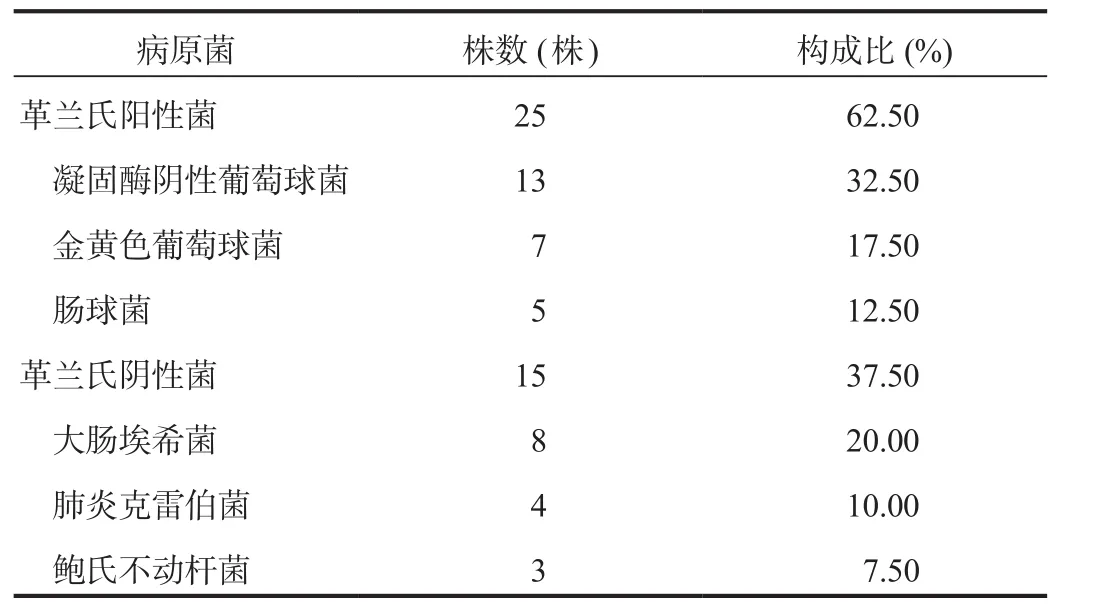

2.1 病原菌分布情况 病原菌培养结果显示,40例感染组患者感染部位分泌物中共分离出40株病原菌,其中革兰氏阳性菌25株(62.50%),以凝固酶阴性葡萄球菌为主;革兰氏阴性菌15株(37.50%),以大肠埃希菌为主,见表1。

表1 感染组患者病原菌分布情况

2.2 单因素分析 血液透析尿毒症患者中,感染组年龄≥ 60岁、糖尿病、贫血、低蛋白血症、留置导管时间 ≥ 4 d、透析时间≥ 1年、住院时间≥ 4 d的患者占比及血清HBP、全血WBC水平均显著高于非感染组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 影响血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染的单因素分析

2.3 多因素Logistic回归分析 以血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染为因变量,以单因素分析中差异有统计学意义的指标为自变量,纳入多因素Logistic回归模型分析,结果显示,年龄≥ 60岁、糖尿病、贫血、低蛋白血症、留置导管时间≥ 4 d、透析时间≥ 1年、住院时间≥ 4 d、血清HBP、全血WBC水平较高均为血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染的危险因素,差异均有统计学意义(OR= 2.354、2.573、2.206、2.077、3.074、2.380、2.514、1.988、1.906,均P<0.05),见表 3。

表3 影响血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染的多因素Logistic回归分析

3 讨论

尿毒症是指在慢性肾脏病的基础上患者肾功能逐渐出现渐进性、不可逆性的减退性改变,并随着病情进展发展至终末期的一系列临床表现[5]。血液透析是临床治疗尿毒症常用方法,但因其属于创伤性操作,可导致患者出现导管相关性感染,进而不利于生存质量的提高[6]。

本研究结果显示,血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染的病原菌主要为革兰氏阳性菌,占比为62.50%,与化秋菊等[7]研究结果相符。且经多因素Logistic回归分析结果显示,年龄≥ 60岁、糖尿病、贫血、低蛋白血症、留置导管时间≥ 4 d、透析时间≥ 1年、住院时间≥ 4 d、血清HBP、全血WBC水平较高均为血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染的危险因素,与方帆等[8]研究结果相符。分析其原因可能在于,随着年龄的增长,机体的屏障功能、免疫功能、自我修复功能出现退行性改变,进而增加血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染的风险[9]。因此,医护人员临床需严格遵守无菌原则,避免采用股静脉通路透析,控制患者血糖水平,加强患者对留置管的自我管理,尽可能避免导管相关性感染的发生。因糖尿病患者体内的血糖水平较高,存在内分泌代谢紊乱的情况,影响机体内环境,降低机体的免疫功能,更易引起血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染[10]。因此,临床对患者可予以降糖药物和相应的护理措施,以降低导管相关性感染发生率。贫血可导致机体的免疫力降低,当患者在受到病原菌侵入时,易发生导管相关性感染。因此,临床可通过予以患者补铁剂药物,改善贫血状态,以减少血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染。低蛋白血症患者主要处于蛋白质低水平状态,可引发代谢紊乱,减少免疫蛋白合成,降低免疫功能,从而增加血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染的风险[11]。因此,临床可通过制定营养支持方案,补充机体蛋白质,进而改善患者低蛋白血症,有利于减少导管相关性感染发生。尿毒症患者进行血液透析治疗时,其机体的外循环血流量较大,若留置导管时间、透析时间延长,可能会因生物膜不相容性、治疗对机体发生氧化应激反应的刺激,出现炎症反应,进而提高导管相关性感染分发生率[12]。因此,临床可通过制定相应的护理措施,减轻治疗产生的应激刺激,利于降低导管相关性感染发生率。血清HBP、全血WBC作为临床常用的生化指标,其可反映机体的炎症状态,故其表达水平呈现异常升高趋势时,可提示血液透析尿毒症患者机体存在炎性损伤,易导致其导管相关性感染发生[13]。因此,临床可通过予以患者抗炎药物,减轻炎症损伤,进而避免导管相关性感染的发生。

综上,血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染的病原菌主要为革兰阳性菌,且年龄≥ 60岁、糖尿病、贫血、低蛋白血症、留置导管时间≥ 4 d、透析时间≥ 1年、住院时间≥ 4 d、血清HBP、全血WBC水平较高均为血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染的危险因素,因此,临床可针对上述症状患者采取相应措施防治血液透析尿毒症患者出现导管相关性感染,以改善预后。但因本研究所选的样本量少,需进行大样本量、多中心的深入研究。