空间建构视域下吉隆口岸社会结构与社会治理

2022-05-11薄辉龙

薄辉龙 徐 君

(①大连民族大学马克思主义学院 辽宁大连 116600 ②四川大学中国藏学研究所 四川成都 610064)

一、引言

在“一带一路”倡议下,多民族跨区域流动愈加频繁。缘此,在“世界民族走廊”[1]①赵旭东、单慧玲在《中国走廊学发凡——从民族的“藏彝走廊”到世界的“一带一路”》一文中指出,费孝通提出“藏彝走廊”概念,最初是为从宏观上看各个民族的演变,进而进行民族识别,后来逐渐将其与丝绸之路联系起来,希望以“藏彝走廊”为中心重建南方丝绸之路,发展西南民族经济。其后,中国人类学、民族学界逐渐有学者开始将研究目光投注于中国不同地区的民族走廊。现今,中国人类学海外民族志研究日渐兴起,中国人类学者开始将研究对象扩展至国外;国家“一带一路”构想一经提出,“一带一路”将走廊的概念与研究范围推向国际化,形成“世界民族走廊”概念。与边界交汇的地区形成了独特的口岸社会,呈现出多元性、交集性、复杂性的特征。对此,邓玉函、秦红增、陈子华提出应当借助人类学整体性、跨文化比较性等优势丰富口岸研究的内涵,并提出以“口岸人类学”的概念来研究口岸经济、文化交流、社会结构等议题。[2]目前口岸人类学研究仍主要聚焦于边境口岸特征[3]、口岸建设对于边疆地区社会经济发展的作用[4-5]、非传统安全[6]等主题,而对流动人口与当地居民互动过程中的社会结构缺乏关注。在“一带一路”倡议下,口岸成为多元群体聚集并展开日常实践的场域。人们如何在日常生活实践中进行空间生产,将折射出口岸社会的结构状态及其动力机制。赵萱、刘玺鸿曾从“中哈跨境合作中心”这一特殊的域限空间来分析内地游客与哈萨克斯坦商人在商业贸易过程中“空间再边界化”问题,以此来展现“旅游”这一社会形态下的社会结构。[7]但由于研究空间和切入视角的差异性,上述研究并未从日常生活的视角来全方位地展现口岸的空间生产及其折射出的社会结构。

“空间”概念自上世纪70年代以来逐渐成为社会科学研究关注的话题。列斐伏尔强调空间是个人和集体发展、表达自我的地方,是一种社会关系生产的场所,而非客体意义上的容器。[8]城市社会学派则明确提出通过“空间”概念来分析其中的社会结构。作为该学派的代表人物,帕克曾强调城市空间并非是建筑物简单拼凑的组合,而是生活在其中的人们基于一定的生活需求和文化传统构建起来的空间的组合。[9]因此,空间已经不再仅作为地理学意义上物质空间而存在,而成为具有人文意义上的社会空间建构,也成为学者认知社会的一个重要视角。在“一带一路”倡议和口岸发展的契机下,从内地到吉隆口岸谋求生计的汉族、回族以及跨境尼泊尔人逐渐流入到传统的藏族村落。基于对口岸流动人口和当地族群日常实践中空间建构、“人口大流动和大融居”时代下“共同体建构”主题的关注,本文将从“日常生活”的视角来展现人们如何在集多功能于一体的口岸社区互动(这里的互动不仅包含了人与人之间的互动,也包含了以族群或地域为单位的群体内部互动)、构建多层次的社会空间等,以窥探口岸共同体建设中社会空间生成的动力机制及由此导致的社会结构,并从社会治理维度提出相应的建议。

二、研究区域概况及研究方法

(一)吉隆口岸及其民族构成

口岸是双方或多方国家在边境或内部交通便利之处设立的供民众、货物通行的官方通道,由象征国家主权的建筑物、边防哨所、边检部门和边贸市场等部分组成,承载着政治外交、经济互通、文化交流、人口流通、军事防御等功能。[10]口岸空间也往往由国家根据其经济发展程度、地形条件和外交情况等因素来划定,其覆盖范围涵盖数个自然村、行政村、行政乡甚至县。吉隆口岸属于典型的边境口岸,位于西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆镇,与尼泊尔3号省的热苏瓦(Rasuwa)地区相邻,辐射范围基本包含了吉隆镇所辖的全部行政村,并形成了不同的功能区。其功能区从国门到腹地依次是:一线联检区,承担人员管控和货物进出口放行工作,主要覆盖区域为热索村及其周边区域;产业基地,主要包括能源储备、电力保障、活牛隔离等项目,覆盖区域为新江村;休闲度假区,主要包括建设观光旅游等项目,覆盖区域为姆拉山周围区域;商贸居住区和行政服务区,主要包括完善口岸农贸市场、口岸一站式办公服务平台、医疗机构、海关基础设施、国际边贸市场、中尼国家商贸大厦、星级酒店等基础设施建设,覆盖范围为吉隆居委会所辖区域;物流仓储区和出口货物检验区,主要覆盖帮兴居委会所辖区域;二线联检区,主要负责内地来往车辆和人口的检查工作,覆盖卓当区域。[11]

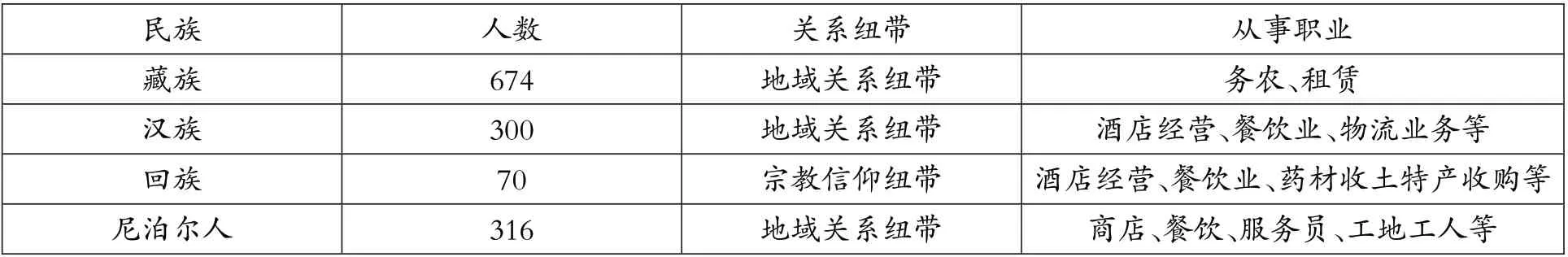

基于吉隆口岸的功能划分,流动人口主要聚集在承担着商贸居住、行政服务等功能的吉隆社区。因此,本研究区域主要聚集于该社区(原吉隆村)。在“一带一路”倡议的带动下,内地人口和尼泊尔边民越来越多地聚集到承担着口岸生活、商贸、行政功能的吉隆社区。②由于2020年1月底爆发的新冠肺炎疫情,尼泊尔政府封锁了边境口岸,虽然2020年7月6日部分恢复货物通关,尼泊尔边民进出受到限制。因此本文主要依据新冠疫情爆发前的数据,以及基于口岸封闭前的情况梳理,来展望疫情结束后的趋势。截止2020年底,吉隆社区共有藏族人口674 人;其余则为流动人口,其中汉族人口约300 人,回族人口约70 人,尼泊尔人约316人。①根据吉隆镇镇政府的统计数据显示,外来人口主要包含汉族、回族和尼泊尔人,汉族大概500 人,纳入双联户的人数约300,其余人口流动性非常大;回族约70人;尼泊尔人没有具体的统计数据,且多数为流动性极大的司机或商贸人员。根据笔者走访吉隆社区获得数据统计,居住人口具有相对稳定性的多为在吉隆社区经商的人员,因此论文的数据多是经营商铺的人口数据。人们基于不同的动机集聚到吉隆社区,汉族人口大多因为地缘关系或血缘关系来到吉隆口岸寻求商机,从事酒店经营、餐饮业、物流业务等服务行业;回族人则在地缘关系和业缘关系的基础上来到吉隆社区,最初多从事虫草收购的生计,在虫草生意波动的情况下实现生计转型,目前多从事餐饮业、酒店经营、药材及土特产收购等生计;跨境的尼泊尔人主要从事尼泊尔商品零售、餐饮业、物流业以及宾馆服务业等。因此,吉隆社区由原来族群单一、文化一元、非流动性的地域空间转变为一个族群多样、文化多元、极具流动性的社区。[12]

表1 吉隆社区族群情况

(二)研究方法

本研究综合采用访谈、问卷调查等田野调查方法,对流动人口和当地藏族居民的日常生活、空间构建以及空间建构背后所彰显的社会结构进行调查研究。

1.参与式观察法和访谈法。

笔者前后两次在吉隆口岸进行了长达七个月的田野调查,分别对藏族、汉族、回族、尼泊尔人的居住、生产、文化以及娱乐的空间和关系网络建构进行了个案访谈,并分别对各族群的典型个案进行了长期的参与式观察,共获得79 个访谈个案和数十万字的观察记录。

2.问卷调查法和样本情况。

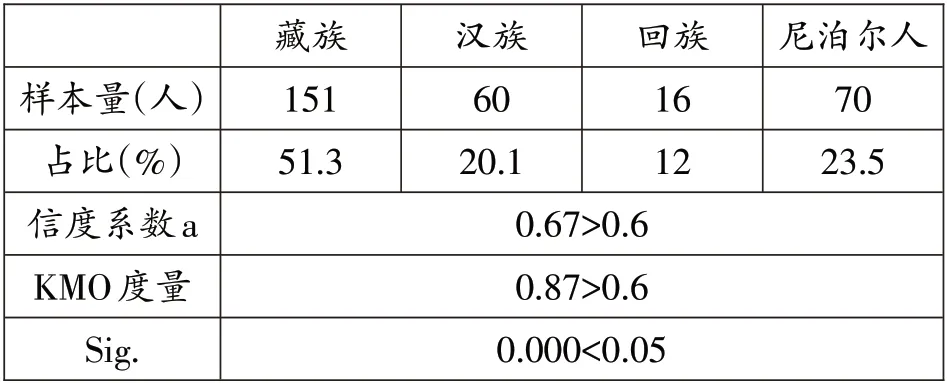

在对吉隆社区各族群众进行参与式观察和访谈的基础上,设计调查问卷,并进行了相应的预调查,根据预调查过程中调查对象提出的问题进行了问卷修改。最终,根据修改后的问卷开展问卷调查:对于熟练掌握国家通用语言的汉族和部分回族进行问卷发放;对于不能熟练掌握国家通用语言的藏族、回族、尼泊尔人以及部分老年人,笔者采用“问—答”的方式进行问卷调查。问卷调查采取配额抽样的方法,共发放并回收调查问卷300 份,有效问卷297 份,其中,藏族人数为151 人,占调查样本群体的51.3%;汉族人数为60人,占20.1%;回族人数为16 人,占12%;尼泊尔人数为70 人,占23.5%。本研究采用a系数对问卷进行内部一致性信度检验,信度系数为0.67〉0.6,说明该调查问卷有较理想的信度;由Bartlett 球形检验可以看出,显著性水平P=0.000〈0.01,所以应拒绝各变量独立的假设,即变量间具有较强的相关性。KMO 统计量为0.87〉0.6,sig显著度0.000〈0.05,说明该问卷具有较好的效度。

表2 调查样本情况

三、人口流入背景下吉隆社区社会空间重构

(一)生计互动下居住空间和经营空间生产

在大量流动人口进入吉隆社区之前,村民主要以种植青稞、土豆、小麦和荞麦等农业经济作物或饲养黄牛、犏牛等牲畜为生计方式,在闲暇时以务工增加收入。2015 年地震以后,吉隆社区迎来新的发展机遇。首先,地震导致樟木口岸关闭,原本在樟木口岸的经商人员转移到吉隆口岸寻求商机;其次,“一带一路”倡议的逐步落实,大量的内地商人也逐渐流入吉隆社区。随着大量流动人口的涌入,吉隆社区土地和房屋的租金成为当地村民收入的主要来源。流入人口要想开展各项经营业务,必须以一定的物理空间作为基础。通常来讲,对于一个村庄,土地是一种带有集体所有性质的财产,个体获得土地使用权要以村落集体成员的资格才能获得。对于流动人口来讲,获得经营所需要的物质空间,只能从吉隆社区村民的手中获取土地或房屋的使用权。因此,流动人口获取经营业务所需空间的方式一般有两种情况:一种是直接从当地藏族村民手中获得土地的使用权,并在土地上建造房屋;一种是租赁当地藏族村民的房屋。从资源的获取方式上来看,两种获取资源的方式存在时间先后顺序上的差别。在吉隆口岸开发初期,进入吉隆口岸的商人占到了一定的先机,通过签订合同的方式来获取土地的使用权,并在土地上修建建筑物,获得经营空间。而对于后期进入吉隆口岸的经商者来说,则只能通过租赁房屋获得经商空间。无论采取何种方式,外来人口与当地藏族村民形成了稳定的“租—赁”互动关系。在这种“租—赁”互动关系的作用下,吉隆社区的居住空间或生产空间发生改变:原本用作存放杂物的空间被流动人口当作经营空间或居住空间,藏族的居住空间搬往更高的楼层,或搬往远离主街道的空间。

(二)地域认同作用下公共交往空间生产

日常交往是社会空间生产的一种重要的实践途径。对一个多族群交往时间较短的社区来讲,人们在业余时间的社会交往中往往保留了原有的文化逻辑。这种人们所固有的文化逻辑成为塑造公共交往空间的主导动力机制。

1.藏族公共交往空间的生产

在城镇化的进程中,当地藏族村民的生计方式发生着巨大的变化,从以农业为主的生计方式向房屋租赁、打零工等多元的生计模式转变,使其拥有更多的休闲时间。在闲暇的时间,当地藏族村民进行公共交往通常依凭以往的关系网络进行。如,当地藏族女性喜欢聚在某一村民家中缝制杯垫、装饰物等手工艺品;也有很多藏族女性喜欢带着孩子到镇里的甜茶馆消磨时光,或聊天或缝制手工艺品。年长的藏族女性主要以宗教活动作为公共交往的一种形式,每月的初五、初八、十五、二十五、三十都要到村庄的佛堂念经。念经活动一般会持续一天的时间,在念经的休息时间,人们会喝喝酥油茶、聊聊家常或谈论村庄内发生的新事件。因此,村庄的佛堂成为其公共交往的空间。藏族男性则或聚在超市喝酒、聊天,或聚在朗玛厅及甜茶馆打骰子、喝酒、讨论村庄的事情等。除此之外,吉隆社区村委会为了丰富村民的精神生活,减少村民喝酒导致打架事件的发生,组织村民到吉隆社区帕巴寺前的广场上跳锅庄,也会召集村民在帕巴寺前的广场或村庄南面的坝子上举行射箭节、朝山节、望果节等传统节日。因此,在外来人口涌入的情境下,当地藏族村民的公共交往空间仍然延续着以往的文化逻辑。

2.汉族公共交往空间的生产

由于工作性质的影响,汉族经营者需要花费大量的时间来照看店铺,闲暇时间相对较少,主要集中在下午三点到五点这一时间段。在这一段闲暇时光,汉族经商者也往往依据地缘关系纽带开展社会交往。即来自同一地域的人会聚集到某一老乡的店铺内聊天、织毛衣或者晒太阳。其中比较具有典型性的便是来自四川的经商人员,老崇州饭馆、劳保店、眉山特色冒菜、五道菜馆、金域酒店的老板经常会聚在某一家店铺或者店铺前的街道上聊天。此外,一些酒店的员工也经常在闲暇的时间聚在店里打扑克等。总之,限于闲暇时间的有限性,汉族流动人口日常的社会交往遵循地域认同的逻辑开展,以店铺的经营性空间为公共交往的空间。

3.回族公共交往空间的生产

相对于其他族群,回族的人口相对较少,店铺也较为集中,主要聚集在帕巴寺下面的街区。在吉隆镇的23 家回族店铺中,有12 家回族店铺聚集在帕巴寺前街道的两旁。对于商铺较为集中的原因,MKLM①根据学术规范,本文出现的人名均作了相应的技术处理,下文出现的字母与此相同,不再赘述。解释道:地震之前,比较繁华的地方主要集聚在帕巴寺广场前的街道上,而且比较好的楼房也都建在这条街道,其他地方的房屋都是土石房子。回族来吉隆口岸的时间相对比较早,因此都选择在房屋比较好、人口比较聚集的地方;其次,回族到吉隆口岸做生意也都是在老乡带动或者老乡帮忙联系的情况下过来的,经营场所的地址也都由老乡帮忙联系;再次,回族聚集在一起做生意,可以相互帮助,在缺少各种食材的时候,可以到其他老乡那里借食材,闲暇的时候,还可以聚到一起聊聊天、喝喝茶。①信息由笔者访谈录音材料整理所得,访谈时间:2019年5月23日;访谈对象:MKLM;访谈地点:穆斯林饭店。因此,在经营店铺的闲暇时间,回族大多会聚集在小马百货或者海尔专卖店的门口聊天、喝茶、晒太阳。出于回族人口和店铺的聚集性,分布在其他地方的回族商人也会利用闲暇时间到此地聚集。因此,回族公共交往空间生产的逻辑也往往依据地域认同或族群认同。

4.尼泊尔人公共交往空间生产

在吉隆口岸的跨境尼泊尔人主要分为三类,一类是跨境贸易商人,一类是饭店、商铺的经营者,另外一类则是跨境务工人员。三类人员的流出地各不相同,跨境贸易商人、商店和饭店的经营者主要是来自加德满都,而跨境务工者则主要是靠近中尼边境的边民,即来自尼泊尔的热苏瓦(Rasuwa)地区。不同的从业者建构公共交往空间的逻辑存在一定的差异。对于从事跨境贸易的商人来讲,公共交往空间的建构主要是基于业缘关系。在吉隆口岸从事跨境贸易的商人主要分为三个群体:以GL等人为代表的群体,以DJ 为代表的群体和以KME为代表的群体等。因为分属于不同的公司,他们各自形成一个团体,饮食、居住和日常交往也都在一起,从而构建起各自在吉隆口岸的居住和日常交往空间。由于语言和文化的差异,他们无法与周围的其他人群交流,因此娱乐活动也基本限制居住空间范围内,或到朗玛厅唱歌、跳舞,或到台球厅打台球。从事商店或餐饮的从业者则不同,他们一般以家庭为单位,租赁当地藏族的民房作为居住和经营场所,日常交往也多在经营空间范围内。对于跨境务工人员来讲,则与以上两个职业群体不同。跨境导致语言沟通不畅,信息缺失等,这些都会影响到尼泊尔人能否在吉隆口岸顺利地“落脚”。在这种情况下,尼泊尔人通常会寻找自己的老乡帮忙,或寄宿在老乡所租住的房屋内,或通过老乡找工作等。因此,他们的公共交往空间也多局限在其租住的空间内。

口岸开发初期,在人口流动较为频繁和工作性质等条件的限制下,各族群或族群内部的交往并不深入,公共交往空间建构仍然以地域认同为主要动力。但各族群之间的交往也开始出现“萌芽”性的改变,如在嵌入式的居住空间中,汉族租户与赁方存在节日互动;帕巴寺前的广场也逐渐成为各族群共同的娱乐空间,篮球活动将回族、汉族、藏族、尼泊尔人凝聚到一起;在商业或就学因素的驱动下,国庆节或儿童节也使藏族原本过林卡的公共空间成为各族群共同参与的交往空间。

(三)族群边界下的文化空间生产

在社会学对空间议题的关注下,空间不再单纯地以物理性质存在,而是具有了文化实践的社会性空间。[13]文化空间的塑造往往是实践者在特定文化认同的基础上,对空间进行一系列的装饰或者规则安排。流动人口和当地藏族村民,依照各自原有的文化逻辑进行文化空间的建构。

1.地方文化逻辑下的藏族文化空间生产

作为吉隆社区的“原住民”和主要的实践者,藏族仍然是吉隆社区文化空间生产的主要族群。因此,从吉隆社区文化空间的整体格局来看,藏族文化和地方性知识仍然是文化空间建构的主流文化。吉隆社区以东、西和南面的山脉③吉隆社区被南面、东面和西面的山脉包围,南面的两座山分别为ཅབྱོ་པོ་མ་རསྐྱི།、མུ་ལ་རསྐྱི།,西面的山为བཅབྱོ་མུ་གུ་དུ།,东面的山为རསྐྱི།。为界,形成一个闭合的空间,村民将内部空间划分为不同的功能区域或具有地方记忆的空间:帕巴寺为藏族居民开展宗教活动的空间,村庄北部的老水电站为村民水葬的地方,村委会是其政治活动中心,周边的山坡是其过林卡的节日空间,此外还有诸如外来人口聚居的区域④此处“外来人口聚居”并非是指“口岸开发”背景下外来人口的涌入,而是在“口岸开发”以前,从日喀则等地流入的藏族人口聚居空间。、集体放牧的空间等。从房屋建筑层面来看,在旅游和“中国美丽边境乡村建设”的话语下,房屋仍然以传统的白墙和黑色房檐为主要色调,房顶插着五色风马旗;屋内布局仍然由佛堂、客厅和卧室组成。但由于一层房屋出租给商户,因此楼房的一层空间成为外来人口进行文化建构的空间。但总体来看,吉隆社区的文化空间整体构建体现出藏族文化逻辑和地方性知识的塑造力。

2.经营策略下汉族文化空间生产

对于汉族商户来讲,经营性空间的构建都遵循了“都市化”“现代化”的话语实践标准。商户的门面都采用汉字和带有地域性的名称标识,如“眉山特色冒菜”“大四川”“重庆特色菜馆”等。此外,商户也往往要求与房东形成相对独立的空间,以免相互之间形成干扰。对此,汉族经营者拥有不同的策略:有的经营者要求房东到其他房屋居住,有的经营者则通过特殊的措施将两者之间的空间区隔出来。不同的空间实践逻辑,自然形成不同的文化空间区隔。笔者在调查的过程中,一位汉族经商者吐露她的策略:

我们这里基本按照内地酒店的模式装修,楼道铺有地毯。酒店的后面就是房东的房间。他们房间的装修还是藏式风格的装修,周围铺陈一圈藏式的桌子、柜子和床,墙壁和屋顶也是藏族画师画的画。他们里面比较杂乱、味道也比较重。出于经营的需要,我们还是弄了一道门区隔开来。这样,旅客一进来会感觉舒服一些,相互也不干扰。①信息由笔者访谈录音材料整理所得,访谈时间:2019年4月28日;访谈对象:LHL;访谈地点:“远方的家”宾馆。

在经营需求的影响下,汉族经营者首先将经营性空间按照现代化的标准进行空间的建构;其次,也在寻求经营竞争力的基础上进行地域文化的彰显。

3.宗教信仰下的回族文化空间生产

与汉族构建文化空间的动力机制不同,回族在社会互动过程中,营造文化空间则受伊斯兰文明的影响。回族传统的居住格局、商贸范围以及社区结构等习惯以清真寺为中心,“围寺而居,围坊而商”,形成聚居区,被称为寺坊(“Jamaat”),意为“共同体”。[14]因此,回族聚居区既是生产经营空间,也是社会生活与文化的实践空间。在这一社会空间中,人们共同遵循诸如风俗习惯、宗教信仰等文化共同体规则。在吉隆社区,因为房屋租赁、政策等原因的限制,回族并没有形成寺坊社会空间。但这并不影响回族保留原有文化实践模式及社会空间营造逻辑。在吉隆口岸的回族商人一直讨论在最为繁华的吉隆社区建立一座清真寺,但因为当地藏族居民的反对、宗教管理政策和土地审批问题未能如愿。在回族的一再坚持和努力下,建立了临时做礼拜的地方,开展本民族的宗教活动,保持着原有的宗教生活。临时礼拜点最初建在比较偏远的半山上,后通过租赁的方式从吉隆社区的一户居民手中租得一整栋楼,其中二楼和四楼作为礼拜场所,其余房间租给在吉隆社区经商的回族商人,用来居住或存放货物。每周周五和封斋期间,在吉隆口岸经商的回族都会聚集到这里做礼拜。原本的藏族民居变成了吉隆口岸回族商人的神圣宗教空间。此外,回族经营的餐馆也成为其族群文化空间建构的重要场所。回族餐馆里不能抽烟、不能喝酒、不能外带非清真食品的规定,使回族餐馆成为另一族群文化生产的社会空间。

4.经营策略下尼泊尔人文化空间生产

尼泊尔人的文化空间建构则主要表现在其经营性场所内部。在吉隆社区经商的尼泊尔人都以尼泊尔文化或标识作为其增强竞争力的手段和策略。诸如“岗嘎尼泊尔店”“娜玛斯迪餐吧”“中尼百货商店”“尼泊尔扎西德勒饭店”“罗阳尼泊尔商店”“尼泊尔明玛欢乐藏餐”“吉隆尼泊尔风味餐厅”“尼泊尔餐吧”等,这些餐厅和商店无一例外都以“尼泊尔”字样为标识,内部装饰、餐饮和商品也都以彰显尼泊尔文化为特色,来展现其商品文化的特殊性,从而为其店铺经营寻求独特性和竞争力。

四、社会结构的“马赛克化”

在外来人口涌入的情况下,吉隆社区的人口结构从单一的藏族人口结构向汉族、回族、尼泊尔人等多元族群结构演变;与人口结构多元化相对应的则是文化的多元化。从社会互动和社区空间建构的结果看,吉隆社区社会结构在居住空间结构和经济结构维度呈现互嵌的特征,而在文化、公共交往关系维度则呈现出一定程度的区隔特征。这种区隔的特征证明族际接触理论的复杂性,即在族际接触的初始阶段和外部引导环境缺失的情况下,族际接触的效果会呈现出不充分或区隔的特征。格尔茨将在外来经济因素影响下所形成的“经济联系却未形成社会纽带联结的状态”称为社会结构的“间隙性”(interstitial),[15]也有学者将其称为“马赛克化”现象。[16-17]在推动中华民族共同体和互嵌式社区建设的研究中,学者们认为居住结构是衡量社会关系或族际关系的指标,居住隔离的强化会增强社会距离,而居住空间的融合会缓解社会之间的张力。[18]但在现实生活中,生产空间或居住空间并非与社会距离之间存在必然的联系,即生产空间或居住空间的聚集并非一定会促进社会结构的联结或互嵌。如王红霞就指出,在不同背景下移居到上海的人们并没有在文化上产生融合的现象,并将其称为“马赛克”现象。正如族际接触理论所言,族际接触有利于消除偏见,促进民族关系和谐,但其作用机制需要一个过程:首先是增进了解;其次,在增进了解的基础上缓解焦虑;最终产生共情。[19]除此以外,良好的族际关系的构建也需要在族际接触的过程中提供良好的外部条件作为保障。但在口岸外来人口接触的初级阶段和外部条件缺失的情况下,吉隆口岸社会结构也呈现出一定的间隙性。

(一)居住空间结构和经济结构的互嵌

外来人口在获取生产空间和居住空间的过程中,汉族、回族、尼泊尔人等外来族群与当地的藏族村民形成了租赁关系。在“租”的作用机制下,汉族、回族和尼泊尔人获得了藏族原本存放杂物的空间;在“赁”的作用机制下,藏族居住空间也不断向“上”或向“边”的方向移动。在“租”和“赁”两种作用机制下,吉隆社区形成了“藏族居住在较高楼层、外来人口居住或生活在较低楼层”“藏族居住在楼房后面、外来人口居住在前排楼房”的空间格局,从而形成汉族、回族、藏族、尼泊尔人互嵌的居住结构。

从经济结构来看,外来人口流入吉隆社区,需要租借当地藏族居民的房屋或土地开展经营性业务;当地藏族居民在外来人口的涌入下,生计模式发生了巨大的变化,原本以农业为主的生计模式转变为以租赁房屋为主的生计模式。村委会的工作人员BB 曾介绍,在2015 年大地震以后,村民大多都重新修建了房屋,并以房屋租金作为主要的收入来源,部分人利用闲暇的时间到工地打零工贴补家用,与此同时,荒废了未被规划的土地。在疫情影响和经济发展形势下滑的背景下,吉隆口岸商户经营受到不同程度的影响,也导致藏族居民生计受损。在笔者调研期间,许多商户因为入不敷出而拖欠当地藏族居民的房租。总之,外来人口与当地藏族居民形成密切相关的利益共同体,从而形成互嵌的经济结构。

(二)社会结构的间隙性

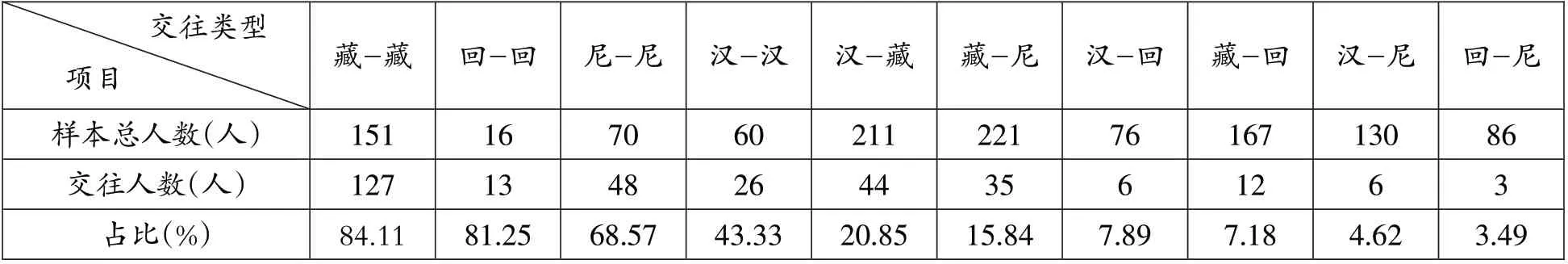

公共生活是人们日常生活的重要组成部分,是超越家庭交往的集体活动,是生活在同一空间内部的群体之间进行有效联结的重要载体,也是体现社会结构的重要指征。在吉隆口岸,外来人口和当地藏族居民基于地域认同构建属于本群体内部的公共空间。在交往空间内部,群体开展各种公共交往活动,从而形成群体内部的社会网络。据调查问卷统计结果显示:在吉隆口岸“汉-汉”“汉-藏”“汉-回”“汉-尼”“藏-藏”“藏-回”“藏-尼”“回-回”8 种社会交往关系类型中,“回-回”“藏-藏”“汉-汉”公共生活的交往关系更突显,一定程度上验证了“社会结构受公共交往空间的限制”的理论,即公共交往空间的区域导致了社会结构的区隔。当然,不同族群也因为联结纽带的差异性而呈现出不同的联结效果,回族和藏族内部联结更紧密,范围也更广;而汉族和尼泊尔人则呈现出群体内部的分裂。因此,吉隆社区的社会结构呈现出区隔的特征。

(三)文化结构的间隙性

Bourne 在对加拿大城市地区族群组织研究时提出“文化马赛克”的概念。[20]吉隆口岸“文化马赛克”现象主要指社会成员依据不同的族群文化认同形成各种文化空间,从而呈现文化结构间隙性的特征。在吉隆口岸,作为当地居民的藏族在地域文化或族群文化认同的基础上,构建其独特的文化空间。而作为外来人口的回族则因为宗教信仰的差异,形成其群体内部认同的文化空间。在笔者调研期间,藏族和回族都对对方的宗教信仰持尊重的态度,但却体现出一定的心理距离。回族认为帕巴寺是藏族开展宗教活动的地方,很少会到帕巴寺;而回族展开宗教活动的地点则对其他民族保持了其封闭性。尼泊尔人和汉族虽然经常会进入帕巴寺,但由于藏族所开展的宗教活动也经常以村落成员的资格作为能否参与的标准,而无法参与到宗教仪式和村落的娱乐活动当中。汉族和尼泊尔人也在经营空间内部构建其地域文化空间。在以节日为媒介的文化交流活动中,各族群众之间也呈现各自的封闭性。调查问卷数据统计显示:吉隆口岸的节日互动中主要存在“汉-汉”“汉-藏”“汉-回”“汉-尼”“藏-藏”“藏-尼”“回-回”七种交往关系,其中,“回-回”“藏-藏”以及“汉-汉”节日互动比重最高,体现了其节日互动中的群体内向发展的状况。互动类型缺少了“回-尼”和“回-藏”关系,这主要是因为回族节日的宗教性相对比较强,其他民族相对难以进入。从“汉-回”节日交往占比来看,比重较小,基本可以忽略,主要体现在回族因商业往来而参与端午节、春节等节日中。此外,“汉-尼”“藏-尼”节日交往的关系占总人数的比重也非常小。这主要是因为尼泊尔人与其他民族的节日交往也相对较少。但“藏-尼”的比重相对大于“汉-尼”的比重,主要原因是部分尼泊尔的经商人群与当地的藏族发生了通婚现象。“汉-尼”节日交往则主要体现在做物流业的尼泊尔商人和汉族因为业务关系或者房屋租赁关系而进行节日上的互动。如,大部分做物流业的尼泊尔商人租住在徐姓房东的楼房中,与其长期合作的湖南籍的物流公司老板也租住在这栋楼房里面,他们相互之间建立了长期的友谊。每当尼泊尔人过生日的时候,房东和湖南籍的物流公司老板都会被邀请参加他们的生日聚会;作为回报,每当端午节、青年节等节日的时候,房东和物流公司老板也经常会邀请从事物流业的尼泊尔商人参加并分享美食。

表3 吉隆社区族群公共交往情况

表4 吉隆社区族群节日交往情况

结语

在“一带一路”倡议的推动下,外来人口聚集区的社会治理突出表现在“世界民族走廊”与边界交汇的节点,即口岸地区。“人口大流动、大融居”的视野下,口岸社会的多元性、交集性、边缘性[21]使得交流呈现出多样性和复杂性,既可能呈现出交融的一面,也可能呈现区隔的一面。口岸社会参与主体日常实践中的空间建构及其导致社会结构的复杂性值得学界深入探讨。

从日常生活的视角切入研究吉隆口岸的空间建构以及由此所形成的社会结构,发现流动人口在迁入地因受不同因素的影响进行了多维度的社会空间建构:首先,生计互动模式决定了族群居住空间格局的样态;其次,地域认同机制影响着公共交往空间的形成;再次,不同人群的文化逻辑或经营策略影响着文化空间的建构。在不同动力机制的影响下,社会空间呈现出或互嵌或区隔的状态。在社会空间的影响下,社会结构也呈现出“马赛克化”的特征:互嵌的居住空间和生计互动模式使流动人口与当地藏族村民形成互嵌的居住空间结构和经济结构;区隔的公共交往空间使人们构建起地缘关系网络和族群内部关系网络;区隔的文化空间使彼此建立起群体内部(包含地缘群体,也包含族群)互动网络;总之,外来人口为追求商业利益在口岸社会结构中呈现出“交而未融”的状态。

从个体的动机来看,流动人口的动机并非建立社会关系,而是追求经济利益。但从人们对美好生活的向往与追求思考,人们在陌生的环境中具有更加强烈的文化和社会交往诉求。如何引导口岸社会不同人群的诉求,是口岸地区应予以关注的问题:即通过整合多元参与主体的力量营造多元主体参与的公共交往空间和政治参与平台;提供良好的公共服务,构建正向的引导动力机制,促成不同人群实现全方位的“交往交流交融”,从而在边境口岸地区铸牢中华民族共同体、打造人类命运共同体。