中华民族共同体视域下汉藏堪舆文化的传播、交流与融合

2022-05-11张玉田

颜 亮 张玉田

(①复旦大学新闻学院 上海 200433 ②西藏大学文学院 西藏拉萨 850000)

由易学分异而出并体系化演进的堪舆知识,作为中华民族文明体中优秀传统文化的重要构成,其在中华民族共同体的体识互构凝塑、各民族语境下的交流融合之中,作为关联优化的关键构素、构式与构境,发挥了重要的功能性作用。作为一种文化层面上的构素,其文化传播代表着一种知识的扩散,是指在人类纵横时空发展中,文化由文化发生地向外辐射传播,抑或由一个族群直接或间接向另一族群显性或潜在输入文化知识。历史上萌芽于汉地先秦时期的堪舆知识,在其自身知识空间①空间生产:列斐伏尔的空间生产指人的活动成果,既是一种空间实践、空间表征,又是表征的空间。生产的同时,在不同的历史时期与藏地发生关联,将堪舆知识输出,被藏族接受、融合,发展出自己的堪舆文化。正如文化人类学家R·林顿所认为的文化传播过程:第一阶段是彼此接触和显现阶段,文化知识的传播和影响程度取决于两者文化之间接触时间的长短和密切程度;第二阶段是选择阶段,也就是对显现出的知识元素进行自主选择性阶段;第三阶段是采取、吸收、融合阶段,被传播者把决定采纳的文化元素融合于本民族文化之中,创造出新的混合文化形态[1]。从汉藏地理空间看,堪舆文化的传播具有明显的扩散性,由中心向四周扩散,传播过程中堪舆文化信息呈现递减态势,距离文化源越远越不能保持文化元素的原形。而从文化传播导向上,堪舆知识的传播具有趋向性,表现为原创地的汉族区域向藏地区域主导传播,但是文化传播又具有双向性,代表着汉藏传受之间不是单纯、线性、被动传播,而是互动性的彼此知识异质互构。这个过程的渐进性,使得堪舆文化传播由局部到整体、从表象到本质、从物质文化到精神文化,汉文化堪舆知识逐步互渗到藏文化堪舆知识中,并逐渐被藏文化兼容和内化,最终形成了藏族文化系统中被称作“萨谢”(sa-dpyad)的特有堪舆文化。

一、源流与承继:汉地堪舆的发展历史与堪舆传播源集成

源自于中国古代的堪舆又称风水、青乌,堪舆一词涵盖了天文、地理之义,最早为北斗星神之名。据《淮南子·天文训》记载“北斗之神有雌雄。十一月始于子,月徙一辰。雄左行,雌右行。五月合午谋刑,十一月合子谋德。太阴所居辰为厌日,厌日不可以举百事。堪舆徐行,雄以音知雌,故为奇辰”[2]。东汉许慎注《淮南子·天文训》中将“堪舆”引申释义为“堪,天道也;舆,地道也”[3];隋唐颜师古注《汉书·扬雄传》言“堪舆,天地总名也”[4];清代学者朱骏声在《说文通训定声》中解释为“盖堪为高处,舆为下处,天高地下之义”[5]。实际上,堪舆的古代释义就是洞察宇宙天地山川与日月星辰(图1)的玄机,研究斗转星移交汇变化的学问,“运用占卜方术进行卜宅,以及相土、观水、辨方正位以选择与营建房屋的相宅活动”[6]。

作为堪舆地理文化的起源,先秦时期汉地族群在群体实践中,由内而外孕育出了天地人相互关联的思想萌芽,并在日常实践中进行与建筑营建相关的择地活动。根据考古发现,原始社会发展到氏族阶段,仰韶文化、龙山文化已经有意识地选择近水向阳、坐北朝南为其居所,与堪舆文化中的“子午坐向”暗合。而与前轴时代巫觋关联密切的河图、洛书则正式奠定了堪舆文化的核心思想。河图蕴涵的先天八卦,以阴阳为准则,确定了时空概念及天地以“卦”类分的物象;而洛书九数则构建出了风水各元素和谐与平衡的重要符号。[7],成为宇宙内部运行规律图式。进入阶级社会之后,有关堪舆知识不断积累,甲骨卜辞和《诗经》已有了地形与水文规划内容;《尚书·禹贡》有了九州地理和“龙脉”之说;《山海经》记载了山岳“穴”之概念;《管子》中《地员》论篇的五土配五音成为“五音五行”的基础;《周礼》则记载了土宜法则之源。

秦汉时期是堪舆地理形成阶段,地脉与墓葬观念的盛行推动了《葬历》和择葬术法的出现。建筑热潮使得堪舆活动日趋兴盛,出现了宫殿建筑仿照天空星宿(图2)位置的象天技法,也出现了以建筑物形式格局制服鬼怪,消灾除祸的厌胜术。董仲舒“天人合一”进一步牢固了堪舆的理论基础,促发了堪舆显学形法的出现,也专业性地塑造了以甲乙之神与五音利姓之说为核心,结合测量宅墓工具六壬式盘的图宅术和图墓术。道教的兴起使得堪舆理论中的择吉术神煞、禁忌增多,相应的制伏禳解仪式中的符箓、符镇也日趋系统化,并且衍生出了西益宅和太岁的观念。这一时期,一批堪舆专业人才和著作相继问世,主要有黄石公的《青囊经》,依照天上的星宿来营建宫殿,包括地理方位、屋宅朝向和建筑布局等知识[8];青乌子勘验墓葬的《青乌先生葬经》;管辂的相地名著《管氏地理指蒙》,确立了堪舆四灵概念。除此之外,还有详细讨论修建屋宅的《日书》,辨别住宅方位的《堪舆金匮》,讨论城邑与房舍选址规划的《宫宅地形》。

晋唐时期是中国堪舆文化迅速完善的阶段。两晋南北朝的社会动荡,催发了人们崇尚仙道、寻求精神慰藉的需要,天人感应和佛教轮回则加剧了清谈之风。隋唐时期堪舆述行强健,其述——题材杂异的堪舆术书不断完善文本意义上的理论体系,而行——大兴城邑营建的现实需求使得堪舆实践活动异常活跃。首先,表现在帝王对堪舆文化的重视,唐太宗令吕才主持整理历代堪舆书籍,其与十余堪舆学者修订历代堪舆著作,去伪存真,删除繁俗,留存可用。其次,一大批专业堪舆人才出现并著书立说,留下了大量堪舆文本。根据《钦定古今图书集成》堪舆名流记载,唐代知名地师有:袁天罡、丘延翰、杨筠松、李淳风、僧一行等,他们从不同方面为堪舆文化和理论注入活力,其著作对后世堪舆理论与实践影响巨大。第三,唐朝堪舆理论/实践体系的贡献有三:其一为《葬经》《撼龙经》《疑龙经》《葬法倒杖》等著作对阴宅堪舆理论的阐发和创新;其二被称作“术数之中犹最为近古者矣”的《宅经》,以阴阳、方位、时间等完善了阳宅堪舆理论和发展;其三为堪舆秘传玄空风水,包括山水阴阳雌雄交媾理论、龙山向水方位干支配置理论、三元气运的贵阳贱阴学说。最后,唐朝是罗盘祖型形成时期,其铜质盘面不分层位,但是已存在正逢针位的二十四分向,在实践运用中发现了磁偏角并记录于文献,工具技术的发展进一步推动了堪舆之术的实践应用的完善。

二、接触与显现:藏地堪舆的发展与接受历史

藏地称堪舆术名为“萨谢”(sa-dpyad),“萨”代表土与土地的意思,“谢”有勘探、勘察之意,“萨谢”意指勘验相地。与汉地堪舆相似,藏地堪舆亦是天地山水等外在自然进行勘查后,用来进行居住场所、宗教建筑、仪式选地、生产生活等的系统性理论方法。藏地堪舆实际上是一个基于民族宇宙观、世界观、认识论的多元文化体系,既广泛吸收了“他者”文化,又与宗教密切关联,从而衍化出了本土化特征浓厚的堪舆理论,也分异出了系统程序化的仪式技术,并把这种富含藏地文化色彩的堪舆理论与技术,播散到了藏地日常习性和地方性知识当中。

藏族本土堪舆学的起源虽未有明确的历史记载,但是藏地农耕文明的出现和发展,在一定意义上为藏族堪舆学的出现和发展提供了良好的“知识生产空间”。“早在公元前5000~3000年间,青藏高原海拔较低、气候温暖的河谷地带就已出现了原始农业”[9],“依山傍水”“择水向阳”而居等生产生活所需的经验知识萌发了藏地最初的风水意识和堪舆营建观念。起源于象雄的苯教文化作为藏族本土文化中的重要组成部分,其对藏族本土堪舆的形成与发展起到了积极的推动作用。藏文堪舆学文献《风水吉凶的取舍之规沙堆》(སོའསྐྱི་ལསྤྲེགོསོ་ཉིསྤྲེསོ་ཀྱིསྐྱི་བླང་དབྱོར་འབྱསྤྲེད་པོའསྐྱི་རྣམ་གོཞོགོ་བྱསྤྲེ་མ་བརྡོལ་སྤུངསོ།)记载了藏地四位堪舆学家前往玛旁雍措湖畔修《风水之沙堆讲授宝鬘》(སོའསྐྱི་བྱསྤྲེ་མ་བརྡོལ་སྤུངསོ་དམར་ཁྲསྐྱིད་རསྐྱིན་ཆོསྤྲེན་ཕྲོསྤྲེང་བ།),虽杂糅神话叙事,但是潜隐的地理信息显示藏族堪舆师在古象雄的玛旁雍措湖畔获取风水典籍。这一地区作为藏族苯教的发源地,亦为藏族堪舆产生的重要地区之一。在历史的演进过程中,苯教堪舆从概念到理论再到实践操作日益完善,主体表现为:其一,堪舆学实际上代表着人类古代文明对宇宙、时空及自然的认知过程,例如《黑头凡人起源》(དབུ་ནགོ་མསྐྱིའུ་འདྲ་ཆོགོསོ།)、《什巴卓浦》(སྲིསྐྱིད་པོ་མཛོཛོད་ཕུགོ)等苯教古文献记载的起源神话中隐含着对堪舆基础概念黑(卵)/白(卵)代表的阴阳二元论,五大(五种本原物质)蕴含着对外在自然物的属性分类,这是深层次苯教堪舆中典型的“取象类比”“易学”思维方式和堪舆学基础概念。公元前24—21 世纪的萨让杰楚(ཟ་རམསོ་སྐྱསྤྲེསོ་དྲུགོ་གོསྐྱི་དུསོ་རབསོ།)时代,五大元素与十二生肖相配理论以及历算的出现;公元前1557年出生的贡孜楚甲(ཀེབྱོང་རྩསྤྲེ་འཕྲུལ་རྒྱལ།),整理、编撰了五行历算及四大元素搭配的学说著作,实际上代表了苯教堪舆基于基础概念在理论与实践上的发展。一方面是堪舆思维上由“器”向“道”的演进,外在自然有形之“器”被规律化认知与把握成元素分类、搭配理论;另一方面,时间与空间是堪舆学研究的重点,偏重时间要素研究的天文历算中的“日法”是苯教理气一宗的核心,亦是建筑营建过程中苯教“择吉”安宅的基础。其次,从理论层面来看,苯教在长时间的发展过程中大量文献记载了藏地苯教堪舆术较为完善的体系及风水内容。例如《沙土丘直授珍宝鬘》(བྱསྤྲེ་མ་བརྡོལ་སྤུངསོ་ཀྱིསྐྱི་ཁྲསྐྱིད་རསྐྱིན་ཆོསྤྲེན་ཕྲོསྤྲེང་བ།)、《黑白土塔》(སོ་འབུམ་དཀེར་ནགོ)、《太白济龙经》(ཀླུ་འབུམ་དཀེར་པོབྱོ།)、《斑斓济龙经》(ཀླུ་འབུམ་ཁྲ་པོབྱོ།)、《玄青济龙经》(ཀླུ་འབུམ་ནགོ་པོབྱོ།)、苯教甘珠尔232卷《沙土堪舆面授之镜子》(སོ་དཔྱད་བྱསྤྲེ་མ་ལགོ་ཁྲསྐྱིད་གོསོལ་བའསྐྱི་མསྤྲེ་ལབྱོང་།),这些苯教堪舆学典籍不仅出现以典型的“沙盘”模拟、讲授风水环境的内容,而且整体构成了苯教文化中堪舆内容书写的逻辑化、系统化体系。随着后期印度、汉地堪舆文化的传入,苯教在吸收和兼容并蓄的基础上又进一步完善出了《白琉璃环形项链中的堪舆学》(བབཻཌཱུགྱཱོཕཱུརྱ་དཀེར་པོབྱོའསྐྱི་དབྱོ་ཤལ་ལསོ་བྱུང་བའསྐྱི་སོ་དཔྱད་བཞུགོསོ་སོབྱོ།)、《堪舆学句意呈现如意珍宝贤瓶》(སོ་དཔྱད་ཚཛིགོ་དབྱོན་ཀུན་གོསོལ་འདབྱོད་དགུ་འབྱུང་བའསྐྱི་རསྐྱིན་ཆོསྤྲེན་བུམ་བཟང་།)、《堪舆学珍宝阶梯》(སོ་དཔྱད་རསྐྱིན་པོབྱོ་ཆོསྤྲེ་ཐསྤྲེམ་སྐསོ། )以及《纳萨侬杰》(གོནམ་སོ་སྣེང་བརྒྱད་)、《侬杰》(སྣེང་བརྒྱད་)、《三界调和真经》(སྟབྱོང་སུམ་ཁྲུགོ་སྙིབྱོམ།)、《嘉纳噶杜》(རྒྱ་ནགོ་ཀེགོ་ཟློབྱོགོ)四部苯教经典中所涉及的堪舆内容。以《纳萨侬杰》为例,其堪舆内容已经涉及阴阳五行、天干地支、六十甲子、安宅禳解等内容(图3)。最后,从实践层面来看,苯教发展形态笃笨——伽苯——觉苯,苯教师能上祀天神,下镇鬼怪,中兴人宅,其中已经明显包括人宅相地的实践操作内容。苯教中兴人宅之法本质上已经是堪舆发展到以建筑营建人居屋宅为核心的风水实操技术阶段,其功能以“纳祥求福,祷神乞药,增益吉寿,兴旺人才之事”[10]为目的,风水实操中的“上观天象,下伏地魔”[11]和禳解除煞虽有神话色彩的杂糅,但是已经具有堪舆形法二宗典型实践特征。

古印度佛教经典传入起始于吐蕃第二十八代赞普拉脱脱日年赞时期,虽未产生文化传播上的轰动效应,但是封存保留的佛教经典自此构建了良好的文化传播经验与路径。8世纪初,弘扬佛法的赤松德赞邀请而来的莲花生大师著有多本堪舆著作,其中《堪舆点滴》(སོ་དཔྱད་ཐབྱོར་བུ།)一书,后成为西藏地区广为流传的《莲花生大师密宗次第·相地杂记》(སློབྱོབ་དཔོབྱོན་པོདྨདྨསོ་མཛོད་པོའསྐྱི་སྔགོསོ་རསྐྱིམ།)。在修建藏地第一座寺院桑耶寺过程中,莲花生大师运用佛教化的堪舆予以指导:“东山正如国王稳坐宝座为吉祥,小山正如母鸡卵翼雏鸡为吉祥,药山正如珍宝堆积为吉祥,开普山正如王妃身披白绸斗篷为吉祥,黑山正如铁撅插地为吉祥,麦雅之地正如骡马饮水为吉祥,朵塘地方正如白绸帘布为吉祥,这个地方正如盛满藏红花的盘子,若在这里修建寺院极为吉祥”[12],整体呈现出堪舆“形法”,即以选址地点四周山峦形势,潜在“气”“象”予以建筑营建选址的评判,理论主体主要与土地、山脉、河流的走向、形状和数量等自然环境综合考量有关。而莲花生大师运用堪舆指导修建桑耶寺的形法风水理论,不仅使用佛教词汇及象征佛教吉祥形体图示予以叙事表达,而且其已经蕴藏的方位表述,实际上是周围山峦构建的“风水四灵”,深入解读堪舆“藏风聚气”特征亦成为选址要义之一。古印度尊者阿底峡带来了用于村落、宫殿、寺院相地的堪舆著作《堪舆珍宝之梯》(སོ་དཔྱད་རསྐྱིན་ཆོསྤྲེན་ཐསྤྲེམ་སྐསོ།)的同时,一批古印度佛教堪舆伏藏被陆续开掘。其中:(一)莲花生大师所著,堪卓益西措杰掘藏《密宗道次第中的堪舆学点滴》[13](སློབྱོབ་དཔོབྱོན་པོདྨདྨའསྐྱི་གོསོང་སྔགོསོ་ལམ་རསྐྱིམ་ལསོ་བྱུང་བའསྐྱི་སོ་དཔྱད་ཐབྱོར་བུ།)伏藏文献记述了修行地、住宅周边自然风水的勘验以及地煞禳解的分类阐述,例如其伏藏记载:“石山形如跏趺坐,则增长三摩地;石山如莲花盛开,则增长觉悟;地与天成三角,则离成就近;如后山高,则为中意之地;如北山高,则为吉祥之地;南边如集会,则聚财富之地;没有地之敌,则为宝地。”[14]包含了形法勘验、四灵格局、方位确定以及“三才”分布的内容。(二)莲花生大师所撰,冉达林巴大师(རསྐྱིན་ཆོསྤྲེན་གླིསྐྱིང་པོ།)掘藏,并收录在噶举派贡珠云丹嘉措(ཀེབྱོང་སྤྲུལ་ཡེབྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚཛོ།)大师编著的《大宝伏藏》(རསྐྱིན་ཆོསྤྲེན་གོཏསྤྲེར་མཛོཛོད།)(40 卷)中,此文献以阴阳为论,全面阐述修行地、寺院、家宅选址风水,并涉及了财运、化煞等具体方式方法。(三)莲花生大师口述,堪卓益西措杰笔录,仁增拉鲁军乃(རསྐྱིགོ་འཛོཛིན་ལྷ་ཀླུའསྐྱི་འབྱུང་གོནསོ།)掘藏的《修行地等堪舆方法》(སྒྲུབ་གོནསོ་སོབྱོགོསོ་ཀྱིསྐྱི་དཔྱད་ཐབསོ་གོནད་ཀྱིསྐྱི་གོཟསྐྱིར་ཏསྐྱིགོ)文献将形派风水与藏地神灵、宗教结合,运用于勘察选址,并用五行生克法结合佛教吉祥符号来制定化煞方法。由此可看出,伏藏堪舆文献由理论到实践的系统与完善性。

松赞干布时期,汉藏交流日益频繁,《汉藏史集》记述了吐蕃派遣四人向汉地学习历算、卜卦,其中向汉地名师嘉赤摩诃衍那(མ་ཧཱ་ཡེ་ན།)学了一年七个月的历算推演,学习并将《明灯书》(སྣེང་གོསོལ་སྒྲབྱོན་མསྤྲེ།)、《卦书》(སྤེང་རྒྱ་བླ་མ།)、《天地寻迹》(གོནམ་སོ་རྗསྤྲེསོ་གོཅབྱོད།)和《纸绳卦术》(ཕྱོགོ་ཤབྱོགོ་འབྲོསྤྲེང་བུའསྐྱི་གོབ་རྩསྤྲེ།)等堪舆文献带回吐蕃,翻译成藏文。其中习得汉地堪舆精深者甲迦冬衮(བྱ་གོགོ་སྟབྱོང་ཀུན།)及其儿子甲迦嘉措(བྱ་གོགོ་རྒྱ་མཚཛོ།)担任吐蕃宫廷卦师。据敦煌P.T.1286、P.T.1287 和P.T.1288 号藏文写卷记载,吐蕃全面推广的新历算已包含汉地天干、地支、生肖、阴阳元素。伯字127号写卷记载了汉地传于吐蕃历算的搭配关系,汉地堪舆的金木水火土五行元素的金被换做铁,但是生克关系不变,《唐蕃长庆会盟碑》所用历算为吐蕃吸收汉地甲子纪年法的运用铁证。公元641年,文成公主进藏揭开汉藏堪舆文化交流的高潮。根据《松赞干布遗训》记载,文成公主进藏携带的大量文献中包括堪舆、天文、历算等。伏藏文献《柱间史》记载文成公主嫁妆中“汉唐卜筮三百部,风水吉凶妙算书”[15],文成公主在藏地著有堪舆著作《宝积堪舆》(སོ་དཔྱད་རསྐྱིན་ཆོསྤྲེན་སྤུངསོ་པོ།),并通过实践对逻些(拉萨)进行勘测以及修建了大小昭寺。除了堪舆阴阳五行、天干地支、历算日课之外,汉地传入藏区的《相地鹰续》(སོ་དཔྱད་རྒོབྱོད་འཕྲོབྱོ།)将汉地禳解之术传入藏地,丰富完善了藏地堪舆体系。公元710 年,金城公主入藏进一步强化、完善了堪舆理论与技术,“金城公主进藏,把以《算学土续圣典》(གོཙུགོ་ལགོ་རྩསྐྱིསོ་ཀྱིསྐྱི་རྒྱུད་བདུན།)和《八支》(ལསྤྲེ་ལགོ་བརྒྱད།)等为重点的关于五曜、七曜(日、月、火、水、木、金、土)、八卦(spar—kha)、九宫(sme—ba)和二十八个恒星的书籍带入译成藏文。”[16]根据《贤者喜宴》记述堪舆类文献还包括“《暮人金算》(མསྤྲེར་རྒོན་གོསོསྤྲེར་རྩསྐྱིསོ།)、《达那穷瓦多》(མསྤྲེར་རྒོན་གོསོསྤྲེར་རྩསྐྱིསོ།)、《市算八十卷》(ཁྲབྱོམ་རྩསྐྱིསོ་ལསྤྲེའུ་བརྒྱད་ཅུ།)(《博唐八十数理(སྤེབྱོར་ཐང་བརྒྱད་བཅུའསྐྱི་རྩསྐྱིསོ།)》)”[17],金城公主还带来汉地学者传播算学和风水学知识(图4)。

随着吐蕃军事扩张的胜利,吐蕃势力深入汉地,“藏族与汉族和其他民族杂居一处,在风俗习惯、饮食着装和文化思想等方面部受到了汉族文化潜移默化的影响”[18]。吐蕃控制西域、河西地区二百余年,敦煌成为吐蕃吸收汉地文化的重要前站,大批遗留敦煌的堪舆文书的发掘,验证了汉藏堪舆文化的彻底、深入融合。敦煌五万余件的文书,除了佛教典籍之外,反映社会文化的文书所占比例较多。其中“敦煌文献中有200多个卷号是有关阴阳术数文化”[19],从内容上看,主要分为敦煌写本禄命书(38 件,2 件古藏文),包含行年命算、游年八卦、九天天宫、九宫、七星、十二属相、七曜、九曜、十一曜、廿八宿、纳音、元辰等内容。敦煌写本宅经葬书,具体包含:五姓阴阳宅经、八宅经、一般宅经、护宅神历卷、葬书葬事类、山岗地脉类。首先,从敦煌发现的文书,无论藏文还是汉文文献都“使用了与吐蕃的十二生肖纪年对应的十二地支纪年”[20]。十二生肖对应十二地支的观念在敦煌再次传播。其次,推五姓法,也就是以宫商角徵羽配金木水火土用于堪舆的方法,以及俱注历也就是显现日月节气、日常吉凶规范的历书都在藏文文书中出现,五行生克在藏文文书中创造性的出现两种水、火、木相配的说法,藏汉对译“金”出现前期黄金和后期铁两种写法。第三,九宫算法在西藏多用于占卜与星象,称为“那宰”(ནགོ་རྩསྐྱིསོ།,黑算),出现了藏文五行、八卦、九宫、十二建除等残卷。藏文将九宫翻译为“九甲块”(སྨསྤྲེ་བ་དགུ),蕴含着时间与空间概念,藏文文献《莲花遗教》记述了藏地有关乌龟与九宫起源神话。而吸收汉地九宫形成的藏地九宫,第司·桑结嘉措在《白琉璃》(བབཻཌཱུགྱཱོཕཱུརྱ་དཀེར་པོབྱོ)、《白琉璃除垢》(གོཡེའ་སོསྤྲེལ།)中有详尽阐述。最后,早已吸收汉地堪舆文化的苯教,在敦煌一带继续以占卜禳解、驱魔治病进行活动,其中敦煌文书有25件提到苯教,涉及占卜的文书有《羊骨卜》《十二钱卜法》《骰卜》。

由此可见,汉藏堪舆文化交流有着较为清晰、频繁、全面的传播路径,主要为:第一次文成公主进藏之时;第二次吐蕃经略河西时期;第三次唐末宋初到元前期,传播从西夏到蒙古再到西藏。《蒙古源流》记载了明末清初蒙藏地区汉地九宫图及九宫历的运用情况。

藏传佛教在其不断发展的历史过程中吸收本土苯教堪舆融入藏传佛教体系,在形成藏传佛教化堪舆体系过程中又不断吸收古印度、汉地堪舆理论与实践技术,从而分异出了丰富的藏传佛教堪舆内容。其一,较为典型的如第司桑吉嘉措的《白琉璃瓶》[21]第三十二章中涉及堪舆理气派关于时间的论篇。噶举派热嘎阿色(རབ་དགོའ་ངགོ་ཟསྤྲེར།)撰写《相地术珍宝汇集》(སོ་དཔྱད་ཀྱིསྐྱི་ཐབསོ་རསྐྱིན་ཆོསྤྲེན་སྤུངསོ་པོ།)、滚珠云丹加错(ཀེབྱོང་སྤྲུལ་ཡེབྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚཛོ།)编写《玛哈支那式的相地》(མ་ཧཱ་ཙོཛི་ནའསྐྱི་ལུགོསོ་ཀྱིསྐྱི་སོ་དཔྱད།)以及拉卜楞寺的格西拉毛次成嘉措(ལྷ་མབྱོ་ཚུལ་ཁྲསྐྱིམསོ་རྒྱ་མཚཛོ།)撰写《相地词义明镜圆满之如意宝瓶》[22](སོ་དཔྱད་ཀྱིསྐྱི་ཚཛིགོ་དབྱོན་རབ་གོསོལ་ཡེསྐྱིད་བཞོསྐྱིན་བུམ་བཟང་།)则更多注重堪舆形势宗的内容。甘南喇嘛拉毛次赤木(ལྷ་མབྱོ་ཚུལ་ཁྲསྐྱིམསོ།)绘图撰写的堪舆著作,包括了勘验、禳解等一整套的风水理论与实践程序。嘉洋尼玛(འཇིམ་དབྱངསོ་ཉིསྐྱི་མ།)讲解四十叶手抄本《堪舆术图示提要》(སོ་དཔྱད་བརྟེགོ་ཐབསོ་རསྐྱི་མབྱོ་མདབྱོར་བསྡུསོ།),此手抄本已明显出现堪舆风水理论与藏地bla(魂魄)、srin(魔障)融合进行阐释的特征。其二,从藏传佛教堪舆选址窥探其特征,藏传佛教建寺过程不仅拥有严格的风水勘验步骤,而且步骤中有大量佛教仪式活动。“传统的藏族相地仪式一般分两个步骤,第一步即相地,主要通过对环境的观察,找出符合建寺的理想环境;第二步包括选址后的三种仪式,即对所选的建筑地址举行宗教仪式,通过举行仪式净化建筑所在地,并祈求神灵保佑在这片土地上居住的人们。”[23]具体的步骤表现为:第一步相地,依据佛教典籍“十善地”等的记述结合高僧经验,以形派风水“负阴抱阳”“藏风聚气”“凶煞宜忌”等原则贯穿实践过程中的“望象”“望气”进行自然环境,即风水四象以及龙、砂、水、穴的勘验选址;第二步选址中包含验地仪式,包括宗教意义上的山神、地神诵经祭祀,以及实践层面的土质检验。布敦大师的《吉祥时轮仪式功德集》(དུསོ་ཀྱིསྐྱི་འཁབྱོར་ལབྱོའསྐྱི་དཀྱིསྐྱིལ་ཆོབྱོགོ་ཡེབྱོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་།)中就有详细的“验土”程序记述;请地仪式,主要通过对土地神的祭祀,恳请土地神允许动土修建;净化仪式一般通过挖取污秽、经咒净化、无上净化来进行选址点土地洁净功能,在土地净化仪式结束时将土地神敬献宝瓶埋入选址处;最后需利用堪舆择吉术进行开工建造日的选择,其择吉术一般根据土地神腹行历算表和二十八星宿来确定时日宜忌。由此可见,藏传佛教堪舆理论与实践体系中,不仅拥有注重空间形态的形势宗和注重时间吉凶的理气宗(择吉术)特征,而且佛教概念、理论以及仪式贯穿堪舆形理勘验选址过程始终。

三、融合与改造:藏地萨谢(sa-dpyad)堪舆理论

藏地萨谢(sa-dpyad)在广泛吸收汉地堪舆文化基础上,结合地方性知识,形成了宗教(苯教、藏传佛教)、地方习俗与汉地堪舆融合后,自然、神、人三位一体的特色理论;实践上注重仪式仪轨与相地程序相结合的堪舆实践。笔者认为藏地萨谢融合与改造汉地堪舆的具体表现如下。

《周易》作为堪舆核心理论著作很早就与藏地发生关联,其蕴含的八卦五行、天干地支、阴阳九宫等理论播散在藏地,成为其历算、占卜、堪舆的重要指导思想。藏地苯教与《周易》关联密切,早期藏文文献《甄别地之吉凶论述沙展》(སོའསྐྱི་ལསྤྲེགོསོ་ཉིསྤྲེསོ་བརྟེགོ་ཐབསོ་བྱསྤྲེ་འགྲོསྤྲེམསོ།)记载,自然如同一个容器把天、地、地下以及对应生活的神、人和龙三界生物装在其中,观天、相地、尝水进行勘验就是寻找三界生灵和谐相处的方法。土观·却吉尼玛所著《宗派源流晶镜史》“苯教”中记载吐蕃凶事,邀请苯教师来制服,“一人则以《周易》神示,取牲畜鲜血布置祭祀而求贞卜,以决祸福休咎”[24],而且“传入的汉地历算是藏族历算的一个重要来源和组成部分。土观说,唐时藏地所译汉传数理书,名为唐博(古代汉族中流行的以阴阳五行进行推算的算法),就是根据易经中的数理而来的”[25]。由此看出,在万物有灵的苯教阶段《周易》就被神化,而与《周易》有关的人物易被等同于神灵,“天之初,神子孔子,将道与众多经典汇集定夺:圣神围王李三郎于坐骑之上久思后,定下卦辞”[26],“从唐代以来吐蕃人尊孔子为占卜祖师、神变之王”[27],将孔子和《周易》纳入到苯教自然、神、人三位一体的体系当中,成为一直影响后来藏传佛教堪舆观的“情器”重要思想,即“情”世界中的一切有情众生(人、神、万物)都在“器”世界(自然)中,通过构建人—神—万物的天人合一和谐关系而获得安顺人旺。

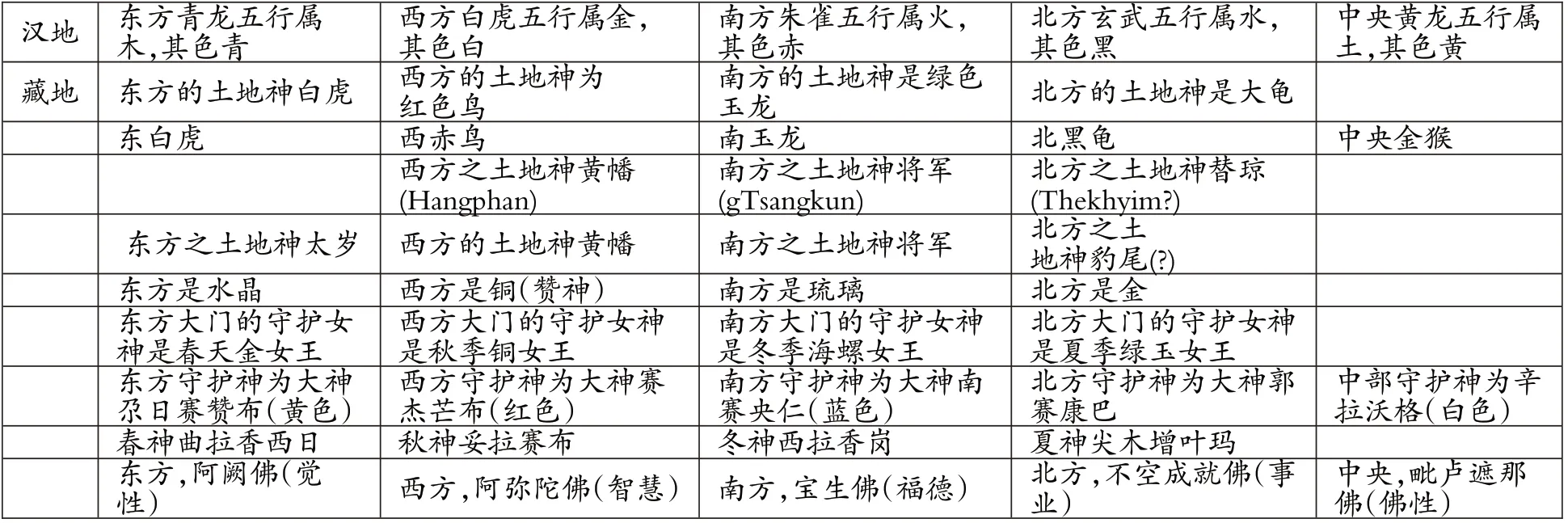

噶举派工珠·云丹嘉措认为藏地流行的五行算和黑术,皆来自汉地八卦的推衍、延伸。苯教文献记载辛饶弥沃弟子中有汉人[28],极有可能传播汉地八卦体系,并与苯教星算融合异延出藏地“噶孜”(སྐར་རྩསྐྱིསོ།)体系。1346年的《红史》、1643年的《西藏王臣史》、1801年的《宗派源流晶镜史》都记述了汉地五行思想传入藏地。《五部遗教》认为汉地摩诃衍那传入藏地五行等思想,由那南氏萨罗君翻译。“《连山》、《归藏》、伏羲八卦、文王六十四卦、河图洛书、仓颉造字、天地人三才、四象九宫五行、五常以及一些天文历算、工巧技艺、相术占卜、堪舆之学等等,也已在藏地流传”[29],(表1)完成了堪舆上的藏汉翻译和文化融合。

表1 汉藏堪舆基础概念对比

汉地堪舆左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武风水四灵与藏地土地神信仰结合,异延出了藏地堪舆空间理论,并用不同颜色予以表述,时间上与汉地的四季结合(表2)。

表2 汉藏五方对比

藏地阴阳、五行理论,尤其是“苯教的阴阳学体系也是以阴阳为总纲,它概括自然界及人体中的阴阳五行理论:由苯教阴阳学发展成的藏医哲学也认为,土、水、火、风、空五者,是构成自然界的五大要素”[30]。苯教认为男女为天地之伦,天上日月为阴阳,人间男女为阴阳。藏地阴阳“纳霉”(ནགོ་སྨསྤྲེ།)与汉地阴为无、阳为有的思想不同,yab(ཡེབ།,阴)代表有,yum(ཡུམ།,阳)代表无,并用藏地特有的方式将阴阳神性化、形象化,归为世间六卦,并用藏人起源神话予以 表 述,例 如,乾(ཕྱྭ། ,阳)指 乾 杰 亚 拉 达 主(ཕྱྭ།རྗསྤྲེ།ཡེབབླ།བདལ།དྲུགོ)藏人男性祖先;坤(དམུ།,阴)代表赞普妻子“穆”(རྨུ།)氏。现实生活中的藏族人认为神山也有了阴阳之分,天是阳性的,地是阴性的;鹰在天上,故阳性,龙在地下,故阴性;方位右为阳,左为阴。这与汉地相反,汉地堪舆左为阳,右为阴。藏族的五行是联同阴阳一起创造世界的元素,被广泛地运用在星算上,也在空间中赋予万物五行特征,甚至认为藏族六祖与各种动物的寄魂物都带有五行色彩,“董氏族属土,灵魂托于鹿;祝氏族属水,灵魂托于牦牛;扎氏属金,灵魂托于野驴;阔氏属火,灵魂托于山羊;噶氏属木,灵魂托于绵羊。”[31]佛教进入后,五行与五佛、五智、五蕴进行了思想的融合。所以说“从地理自然环境的时间过程看,高原人文地理观是从宇宙从虚空演化到五行,从五行再到生物,再到人类的过程,论述了人类与宇宙是同源同生的过程”[32]。

四、影响与辐射:藏地“萨谢”堪舆实践

藏地相对于汉地,在广泛吸收汉地周易八卦、阴阳五行理论之后,其实践更为广泛,各种宗教仪式中运用的“十二生肖、九宫、八卦等五行算的象征,食子、供品和塑像供物”[33]以及坛城、风马、唐卡、护身符。在自有天文历算的基础上进一步完善,有了藏地九宫历、五星占、八卦占星等,并“对寿命、身体状况、权势官运、运气(时运)、灵魂五个方面进行运占”[34]。藏地“萨谢”主要用于宗教修行地、寺院、家宅、帐圈、天葬台等与藏族日常生活息息相关的建筑勘验,其程序与汉地堪舆有所联系和区别。藏地相地师往往选择修行者或者喇嘛,精通天文历算、宗教仪轨,而且对品行要求较高,在藏地相地文献中堪舆师被视作龙树等佛菩萨的转世化身,附着了神性、神通,地位阶层较高。《相地词义明鉴之如意宝瓶》[35]记载有对堪舆师的具体选择要求。

(一)择日择吉:与汉地堪舆择吉一样,藏地堪舆师也注重人与自然天人合一、“天、地、人”三才和谐的理念,看重外部自然天气与择日的关系。藏区流行的择日历算文献主要有:《十二个月的墨算明鉴》《六十甲子寿命算法》《初生婴儿优生算法》《九宫八卦占星相》《占星法晶珠》《八卦占星相》《死者算法汉妃丝罗——预言明灯》《死者算法明鉴》[36]。精通历算占卜的堪舆师在藏区往往用九宫法,是一种历日与占卜相结合的择日、择吉法。利用九宫飞星,太一游九宫思想进行时空上的阴阳布局占卜。

敦煌藏文文书中的九宫法运行方法,以洛书九宫“戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足”(图5)和九星“一白贪狼、二黑巨门、三碧禄存、四禄文曲、五黄廉贞、六白武曲、七赤破军、八白左辅、九紫右弼”为核心,时间上分为三元九运配天干地支,空间上将八卦乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑布列于四周。利用数字进行九宫飞星,一般排运顺飞,利用年、月、日、时不同的飞星歌诀进行操作,飞星代表着阴阳五行事象便会在代表空间的卦象中以生克等关系予以占卜断事(图6)。运用于堪舆的九宫法更为复杂,往往要组合运盘、命盘、山向盘进行综合勘测。除此之外,敦煌吐蕃文献还有较为简单的推五姓法,其原理利用宫、商、角、徵、羽五音配以金、木、水、火、土五行生克关系,进行五音纳甲的推算择吉。

与汉地堪舆不同,由于文化基因存在万物有灵、佛苯文化、民间信仰等,藏地堪舆师在利用藏地九宫等占卜法同时,还要结合场域环境中的征兆、缘起来综合判断堪舆事宜。藏文堪舆文献《相地珍宝之梯》(སོ་དཔྱད་རསྐྱིན་ཆོསྤྲེན་ཐསྤྲེམ་སྐསོ།)记载,选择晴朗之日,制作垛玛煨桑,以桑烟“转入东面则吉,若转到南和西面凶”,通过烟转方向断吉凶;根据堪舆师梦境占卜,如《格萨尔王传》载有诸多梦境吉凶事象《;敦煌藏文写卷》记载着详细的古藏人鸟占,包括鸟鸣时间/空间吉凶事象和利用垛玛禳解仪轨。

(二)实践堪舆:藏地堪舆师在汉地形派地理重地表、地势、地物、地气、土壤及方向的基础上,在藏族特有的三界宇宙观、万物有灵、自然神灵观、寄魂物思想等合力述行下,加强了藏地堪舆师的虔诚与禁忌行为,经过不吃五荤、身着素衣、煨桑洁净、进献哈达、施舍食子等一系列行为后,方可进行勘测。

1.天相勘测:苯教堪舆文献《甄别地之吉凶论述沙展》记载土地之父为天,对应为神,勘测次序从“天”开始,敬神观天。藏地堪舆师观天,结合节气、物候等,必须在不同地方仰卧观天。长期的实践经验,使得堪舆师掌握了对自然“象”的象征思维,并且运用象征语言予以表述。“天穹像一把大伞,它被风力推动不停地右旋,即顺时针方向旋转……十二宫犹如伞的十二条肋骨,二十八宿则如镶嵌在伞面上的宝石。”[37]日、月、五星、罗睺、头、尾和长尾彗星囊括在天相之中,结构上又与地相连,所以藏族“把天空看做神灵存在的世界,对天体、天象和气象加以神化和崇拜”[38],语言上利用神性、宗教相关词语比附察看。罗桑次成嘉措《相地词义明鉴之如意宝瓶》①藏族堪舆中将自然界山水形状以佛教物象予以叙述,并归纳分类赋予每一种形状吉凶内涵,参见龙项多杰:《萨谢:藏族堪舆文化解析》,《青海民族研究》,2017(1):162。将吉祥天相分门别类(表3),进行论述:

表3 藏族堪舆吉祥天相

2.地相勘测。“藏族建筑的选址、规划都有一套风水习俗的依据,修造住宅尤其注意。这既受汉族堪舆学说的影响,又包含当地苯教和密宗的某些内容。寺庙专门培养具有此类专业知识的喇嘛,藏语为‘孜巴'(རྩསྐྱིསོ་པོ།),相当于汉族的风水先生。”[39]藏地堪舆中的观地相核心为土地神、地域神基础上,以佛苯仪轨对汉地“风水四灵”左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武的改造和拓展,即地相“四柱八梁”②藏族堪舆地相四柱与汉地风水四灵相似,主要根据东南西北四个方位存在物的形体进行吉凶判断。参见龙项多杰:《萨谢:藏族堪舆文化解析》,《青海民族研究》,2017(1):162.,八梁为水、路、岩山、平坝、森林、方位、天绳、天,配合四柱进行勘测(表4)。

表4 藏族堪舆地相四柱

相地勘测(图7)之后,相地仪式主要包括:(1)敬神、煨桑、诵经。土质检测两种,一种上师掘土回填剩余为吉,不剩为凶;第二种布顿所著《吉祥时轮仪式功德记》记载回填土夯实,注水,水渗透无或有漏水声为凶,水未渗漏为吉。(2)明暗请地。明以钱财不欺瞒购买,暗则为土地神进献五供、垛玛,方可破土修建。(3)净地仪式。进行挖掘取污秽之物,撒芥子、净水,诵经加持净化。念诵经咒冥想本尊进行净化仪轨。(4)养地仪式。利用萨聚本巴进行神灵供养和地气养护。

3.山相勘测:汉地堪舆将山称为龙,寻龙为汉地堪舆重要内容之一。龙山由远至近,空间布局上分为祖宗山、少祖山、父母山,一般根据龙山形式、五行星体(金圆、木直、水曲、火尖、土方)、九星形态进行吉凶断定。《青囊海角经》(这个是汉文堪舆经典)载“龙为君道,砂为臣道,君必位于上,臣必伏于下”,砂是穴场前后左右直接关联的山。藏地堪舆整合汉地龙砂,将其一体化,注重地之七大②藏族堪舆地之七大,类似汉地堪舆形派风水,地之七大认为观测山相即观测该地周围的靠山、左右山,及该山的山峰、朝山、山脚和朝向七项,通过这七项标准的组合来进行吉凶评判。参见龙项多杰.萨谢:藏族堪舆文化解析[J].青海民族研究,2017(1):162.:靠山、穴位主峰、左右护山、朝山、山脚、朝向七个要素,缺一不可。但是相对汉地相地理论并未细化分类,基于地方性知识“取象喝形”(表5),基本上注重了整体原则和生态和谐原则。

表5 藏族堪舆地之七大

4.水相勘测:藏地江河湖泊星罗密布,其水神(鲁神)崇拜古来有之,产生出众多有关“水”的神性述行。藏地基于自身“水”信仰,除了认为一切自然水为神灵外,也认为水是地之血液,地穴(地眼)前有水吉祥。借鉴汉地识水之法,认为水有四祥:环弯、归聚、明净、平和,这与汉地水法五局类似。藏文堪舆文献记载,左水为阳,生男孩多;右水为阴,生女孩儿多;流到北为财富之水,从西到东为权力。后期佛教进入,藏地识水中检测水质有了佛教因素。《俱舍论》记载南瞻部洲无热池“盈满八功德之水,池中开遍青莲花、睡莲、白莲”,《无量寿经》卷上记载“八功德水湛然盈满,清浄香洁,味如甘露”。藏地利用八功德之水来检验水质,包括:甘、冷、软、轻、清净、无臭、沐浴清香(不损喉)、用之不伤体(不伤腹)八特质。笔者认为,藏地堪舆中的识水,选择性地吸取了汉地堪舆识水体系中有利于自身构建识水法的部分,结合风俗与宗教完成,并未全盘吸收。与汉地识水法区别在于:其一,只重自然之水,并未有汉地识水査砂中的旱地水局(无形水)的论述;其二,注意了水域穴场的关系,但是并未详细论述水与明堂元辰水、天心水、上堂水等概念;其三,藏地堪舆对水口的论述较少,汉地堪舆注重“龙为第一,第二为水口”,“入山观水口,登穴看明堂”,水口为地理环境中关拦聚气重要组成;其四,藏地堪舆识水选择性吸收了汉地堪舆识水中的五星水城③五星水城,中国古代堪舆认为山有形局是峦头,水有形局是“水城”。水城就是来龙结穴出周围水流环绕所构成的形势。风水家将水城按形势分为五种类型,并按五星之形状以金木水火土名之,而以金、水、土城为吉,以木、火城为凶。参见李少君:《图解黄帝宅经认识中国居住之道》,西安:陕西师范大学出版社,2008:204.和五星背城(图8)的论述,其论述较为简单。

5.点穴勘验:穴在汉藏堪舆体系中都是风水终极目标,汉地称为“太极”,藏地称为“地眼”。藏地宗教仪轨的渗入与互融,使得其寻龙点穴较之汉地容易和快速,一般由堪舆师经验、宗教、堪舆理论结合实践地形进行勘察,决定穴场所在。藏地寻龙点穴因地制宜,注意依山傍水、阴阳动静和向阳采光,更注重形派理论和“呼形喝象”。根据《相地词义明鉴之如意宝瓶》记载点穴法六十余种,总体分为三大类(表6)。

表6 点穴方法

6.禳解解煞:堪舆地理中在遭遇凶相之地,往往可以采取化解的方法进行补救。藏地注重对形煞,也就是“萨扎”(སོ་དགྲོ།)的表述与化解,将形恶、破损、奇怪的自然地理分为山煞、水煞、木煞、岩煞,并具体依据划分进行“煞”的表述,其特别之处在于判断“煞”气时,认为有动物存在的地方,即使形态上是“煞”,但真正意义上不是“煞”。化煞也借用丰富的信仰资源和宗教仪轨资源,方法要比汉地种类丰富和繁琐。一般会依据“煞”的程度,相应采取宗教象征图案、经文玛尼石、擦擦、佛塔等化煞实物,进行化煞。莲花生大师的《相地点滴》就分类记载了利用不同吉祥符号用于化煞的方法、仪式以及所要注意的禁忌。《显密宝库》记载了化解地煞方法和在东南西北实施措施予以养地的方法。

结论

中华民族共同体中的汉藏民族因其文化-基因的共在演进,汉地堪舆文化中的周易八卦、阴阳五行、天干地支等频繁输入藏地,被藏地文化吸收、融合、涵化在了藏族天文历算、建筑理论与日常实践之中,并且结合藏地地方性知识(佛苯文化、民间信仰等),形成了藏族富有宗教色彩的“萨谢”(堪舆)理论以及藏地天相、地相、山相、水相、化煞的实践勘验技术与方法,并长期运用于藏地寺院、家宅等建筑实践活动中,构建出藏族传统环境地理天人合一、人与自然和谐共处的堪舆范式。

(本文获得了“藏财预指【2022】1 号:中央支持地方一流学科专业”项目资助)