钢筋混凝土框架延性破坏准则研究

2022-05-11付国,张博,何斌

付 国,张 博,何 斌

(西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西杨凌 712100)

引言

地震尤其是强震引起的建筑物倒塌破坏是造成人员伤亡的最主要原因[1],开展破坏准则研究对探索倒塌破坏规律、实现大震不倒抗震设防目标具有重要意义。抗震破坏准则以变形准则、能量准则、双参数破坏准则应用最为广泛[2]:变形准则定义结构层间位移角是达到位移角限值时发生倒塌破坏,其判定标准最为简单,但考虑地震动三要素最少,容易低估框架的抗倒塌能力,其本质应为结构的不倒塌标准而非倒塌标准;能量准则理论上最为合理,通过比较输入能量与结构吸收能量的大小定义结构破坏,但能量计算受加载制度、结构特性的影响显著,能量划分依据和计算方法仍是破坏准则研究的难点问题[3-6]。由于单参数准则选取唯一倒塌临界点定义结构破坏,很难解释地震倒塌破坏的随机性、不确定性,部分学者尝试变形、耗能2个参数的组合对倒塌破坏进行研究,以Park-Ang双参数破坏准则[7]应用最为广泛:

式中:D为结构的破坏指数;δm为最大加载位移;δμ为单调加载下的极限变形;∫dε为累积滞回耗能;Qy为屈服荷载;β为组合系数。

双参数准则的组合参数β计算公式、破坏指数是否为1、变形与耗能的耦合关系是后期研究和改进的重点[8]。变形项中最大变形δμ考虑了研究对象变形能力强弱对倒塌破坏的影响,但耗能项Qy与δμ的组合未延续其考虑能力大小的设计思想。部分学者尝试从子结构破坏角度研究整体性能退化规律[9-10],如何区分整体变形与层变形,确定倒塌极限准则破坏准则研究的关键。

结构变形能力越强,相同地震动输入下极限变形也就越大,现有倒塌破坏准则未能全面揭示结构变形能力强弱对倒塌破坏的影响,也就无法完全解释钢筋混凝土框架结构抗震性能差异和变化规律,需要探索包含变形能力强弱参数影响的抗倒塌性能量化方法。

文中研究结构变形能力与抗倒塌性能退化之间的量化关系以及结构变形能力强弱的定义方法,建立框架结构的延性倒塌破坏准则。通过试验数据计算验证和考查延性准则的可行性和合理性,综合破坏指数计算结果和试验现象确定对应的性能标准,为框架结构的抗地震倒塌研究提供参考。

1 框架的变形能力

提高框架结构的变形能力能够有效提升结构的整体抗震性能,变形能力越强的结构倒塌破坏时对应的极限变形也就越大,结构的最大极限变形可定量描述其变形能力强弱。受地震动输入的不确定性和结构地震响应的强随机性影响,现有理论方法和有限元方法尚不能准确预测框架的极限变形,即使将地震动输入简化为低周反复加载,加载制度对结构的极限变形大小仍影响仍不可忽略。基于上述因素,考虑到单调加载对应极限变形大于反复加载和地震动加载,参考双参数破坏准则中变形项的计算方法和混凝土柱相关研究成果,可定义钢筋混凝土框架的变形能力值与单调加载下的极限变形相同。但是框架的单调加载极限变形计算鲜有研究报道;另一方面受抗震理论研究和试验数量限制,直接推导统计计算式也存在较大的困难。

通过对已有模型试验和抗震规范进行研究和总结,可以发现:

(1)从倒塌极限状态看,框架结构试验多选取框架柱严重破坏或承载力大幅下降作为试验的终止条件,第一个柱退出工作可视为临近倒塌的重要特征点,部分规范[11-12]也认可主要抗侧力构件破坏可作为结构倒塌的极限状态。模型试验特别是振动台试验表明不同输入下结构破坏方向虽然不同,但薄弱层和薄弱构件的位置却大致相同[13-14],抗震规范认为“强震作用下由于结构薄弱部位产生了弹塑性变形,结构构件严重破坏甚至引起结构倒塌破坏”[15]。薄弱区域内构件破坏是结构倒塌的主要原因,选取第一个框架柱退出工作作为框架结构的倒塌破坏极限状态;

(2)从层间位移角统计结果看,我国抗震规范定义结构变形角限值时大量参考了构件尤其是框架柱的试验结果,“根据震害经验、试验研究和计算分析结果,提出以构件(梁、柱、墙)和节点达到极限变形时的层间位移角作为罕遇地震作用下结构弹塑性层间位移角限值的依据”[15],框架结构的极限位移与柱的极限位移存在统计学上的一致性;

(3)假定结构薄弱层内柱设计参数相同、加载过程中柱破坏程度也相同,则薄弱层和柱同时达到极限变形,此时结构已退化为机构,倒塌将不可避免,薄弱层极限变形应不大于柱极限变形。

因此,为了简化研究,钢筋混凝土框架的最大变形可参考混凝土柱的变形能力,文中定义结构层的极限变形与楼层内的框架柱极限变形相同(同一层内框架柱极限变形不同时取最小值),即薄弱层单调加载极限变形δF,max与该层内所有柱的单调加载极限变形最小值δc,min相同:

近日,引黄入冀补淀工程项目建议书获国家发展改革委批复。按照计划,该工程建成后,将每年向白洋淀生态补水2.55亿m3,扣除输水损失后净补水量为1.1亿m3。该工程总投资388 713万元,工程任务是为沿线部分地区农业供水和向白洋淀实施生态补水,缓解沿线农业灌溉缺水及地下水超采状况,改善白洋淀生态环境和当地生活生产条件,并可作为沿线地区抗旱应急备用水源。工程主输水线路总长482km,其中,河北省占398km,滏阳河支线长27km。按照计划,工程总干渠渠首年均引水量7.37亿m3,河北省引黄时段为11月至次年2月。

2 延性破坏准则

2.1 钢筋混凝土柱延性破坏准则

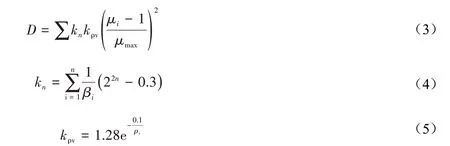

作者前期通过对混凝土柱破坏的研究,提出了钢筋混凝土柱的延性破坏准则,建立了变形能力、加载幅值、轴压比、配箍率与性能退化之间的量化关系;研究表明变形能力大小显著影响柱的倒塌破坏,考虑变形能力强弱的影响能够更好地定义柱的破坏[16]。钢筋混凝土柱的延性准则计算式如式(3)所示:

式中:D为柱破坏指数;kn为轴压比影响系数;kρv为配箍率影响系数;μi为第i个加载幅值对应的延性系数,βi为μi对应的加载循环次数;μmax为单调加载下的柱延性系数;n为轴压比;ρv为混凝土柱的体积配箍率。轴压比影响系数kn根据试验现象和破坏规律统计分析给出,配箍率系数kρv借鉴阿伦尼乌斯公式拟合得出。

参考等效延性准则[12]把单调加载视为位移幅值为δmax、加载循环数为1/4的滞回加载,则延性准则计算式(3)可改写为:

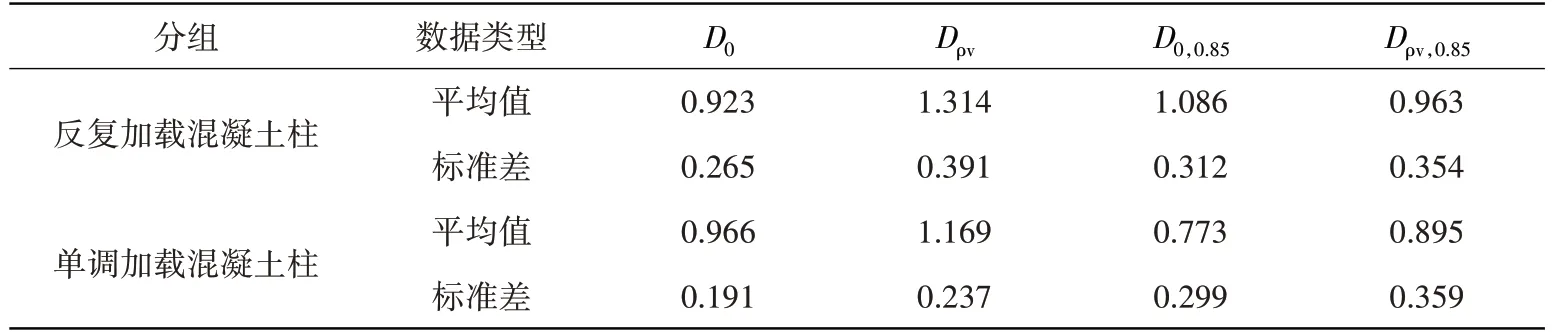

延性准则计算式(3)将2种加载方式统一到一个公式中,实现了破坏准则形式上的统一。105根低周反复加载柱和9根单调加载柱破坏指数平均值与标准差列于表1中。其中D0、D0,0.85、Dρv、Dρv,0.85分别对应不考虑配箍率影响和承载力退化差异、不考虑配箍率影响考虑承载力退化至85%、考虑配箍率影响不考虑承载力退化差异、考虑配箍率影响和承载力退化至85%4种情况。4组破坏指数平均值均接近1.0,标准差在0.2至0.4之间,延性准则可实现混凝土柱的倒塌破坏量化研究。

表1 框架柱延性准则破坏指数统计Table 1 Statistical table of damage index of RC columns

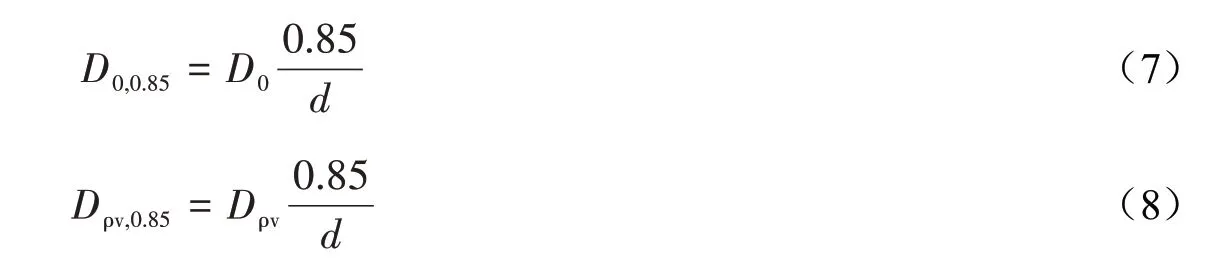

破坏指数D0,0.85和Dρv,0.85分别由式(7)和式(8)计算得出。

式中:d为混凝土柱的承载力退化实际值。

2.2 钢筋混凝土框架延性破坏准则

定义框架结构的破坏指数与所有结构层的破坏指数最大值相同,一般该楼层为结构的薄弱层:

式中:Dj为结构第j层的破坏指数,可由下式计算得出:

式中:k为薄弱层内单调加载变形最小的框架柱编号;kn、kρv分别为薄弱层的i编号框架柱的轴压比影响系数和配箍率影响系数;nk、ρv,k分别为第i编号柱对应的轴压比与配箍率;βi为框架位移加载幅值对应循环次数;μF,k为薄弱层位移加载幅值对应延性系数;μF,max薄弱层等效单调加载位移对应延性系数,由式(13)计算得出:

式中:δF,y为薄弱层的屈服位移;δc,min为薄弱层所有框架柱中的最小单调加载极限值,由文献[17]公式计算得出:

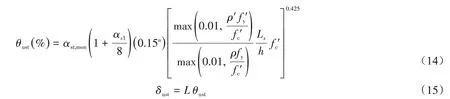

式中:θust(%)为单调加载下混凝土柱的极限转角;αst,mon为与钢筋类型相关的系数,对热轧钢取1.25;L为柱的计算长度;n为柱的实际轴压比;Ls/h为柱的剪跨比;fy′为钢筋的抗压强度;ρ、ρ′为拉区和压区纵向钢筋配筋率;fc′为混凝土圆柱体抗压强度。

3 延性准则计算验证

3.1 框架试验验证

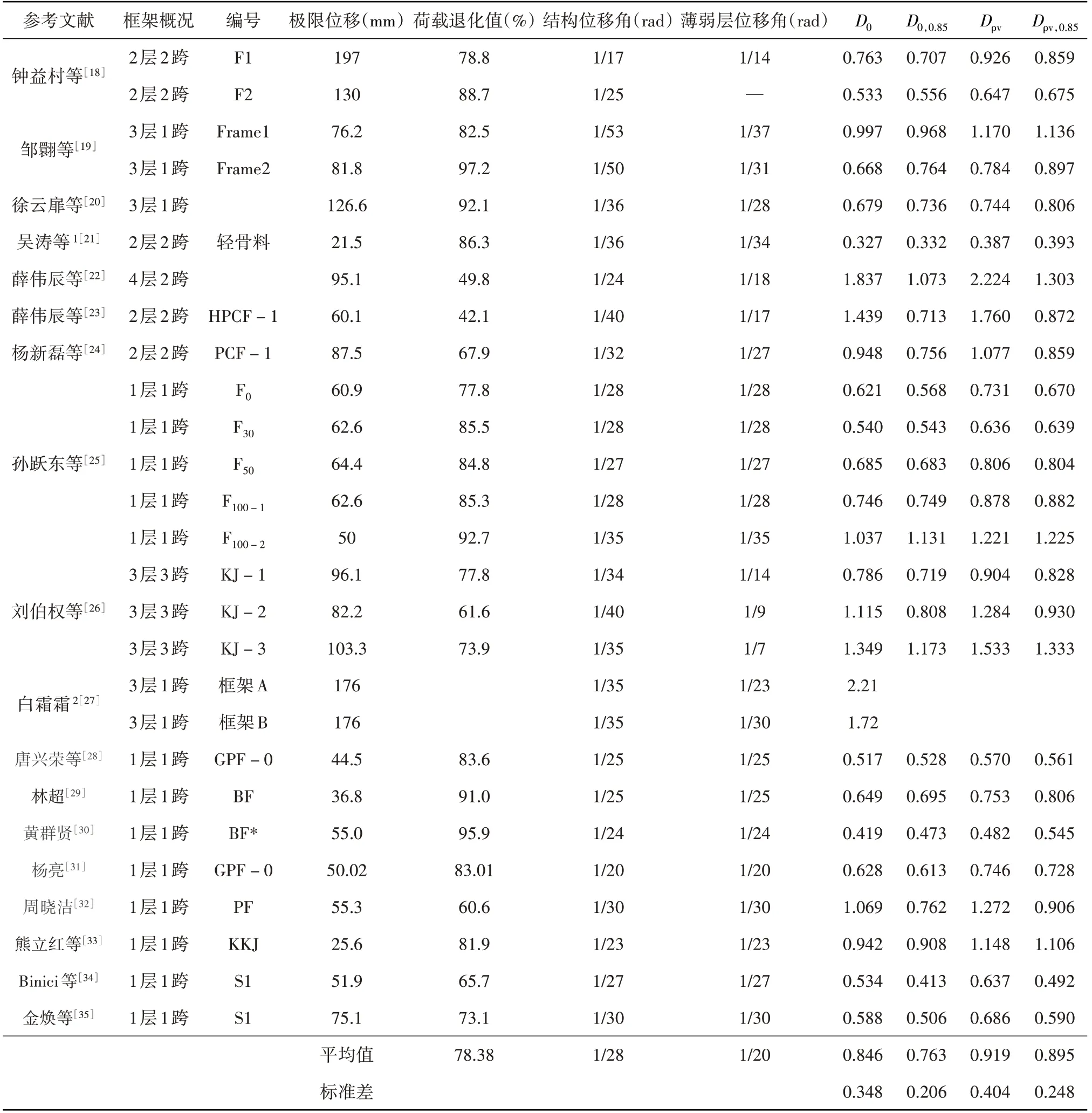

为验证延性准则的合理性和准确性,对收集到的部分钢筋混凝土框架模型试验数据进行了计算分析。表2根据相关文献中给出的试验数据计算得出的承载力退化、位移角与延性准则破坏指数的对应关系。可以看出25榀框架承载力退化范围为42.1%~97.2%,平均值为78.38%;框架的破坏位移角变化范围为1/63~1/17 rad,平均值为1/28 rad;薄弱层位移角变化范围为1/38~1/9 rad,平均值为1/20 rad。

表2 框架结构破坏指数Table 2 Damage index of RC frames

4组破坏指数平均值在0.763~0.919之间,标准差在0.206~0.404之间,延性准则实现了钢筋混凝土框架的倒塌破坏量化表征。不考虑承载力退化的D0、Dρv组数据分别较对照组D0,0.85、Dρv,0.85破坏指数分别增加0.083、0.014,表明随着承载力退化值的增大,结构破坏进一步加剧、破坏指数相应增加。不考虑配箍率影响的D0、D0,0.85组数据分别较对照组Dρv、Dρv,0.85数据减小0.073、0.132,考虑配箍率后破坏指数更接近1.0,与实际破坏现象更相符。不考虑承载力退化幅值的D0、Dρv组数据准差分别是D0,0.85、Dρv,0.85数据的1.723倍、1.629倍,从破坏指数离散性角度看,考虑承载力退化值对最终计算结果的影响显著。综合考虑上述因素后,考虑承载力退化和配箍率影响的Dρv,0.85组数据最优。

Dρv平均值0.919略小于1.0,表明选取第一个框架柱退出工作为倒塌极限状态是可行的、更接近结构的真实倒塌临界点。按式(7)可反推D=1.0时承载力退化值为72.04%,建议模型试验中在保证人员、设备安全的前提下,可加载至峰值承载力的70%~75%,以便更好地进行结构整体性能的退化规律研究。

与表1混凝土柱的破坏指数对比可知,钢筋混凝土框架的破坏指数均大于表1对应值,考虑模型试验中框架柱的设计参数基本相同,薄弱层柱的破坏指数平均值低于单柱试验破坏值,破坏指数的差异表明结构倒塌时框架柱的破坏程度低于混凝土柱,这一结果与模型试验现象较为符合。混凝土柱破坏指数的标准差大于框架结构破坏指数标准差,说明柱破坏的离散性更大,框架结构作为一个完整系统,发生严重破坏的概率下降。

3.2 延性破坏准则破坏标准

将框架破坏划分为4个阶段,分别是轻微破坏、中等破坏、严重破坏和倒塌失效。其中轻微破坏对应梁柱等主要构件出现裂缝并开始发育;中等破坏对应混凝土保护层鼓出、剥落;严重破坏对应混凝土大面积剥落和圧酥;倒塌失效对应第一个柱退出工作或模型试验的加载结束。

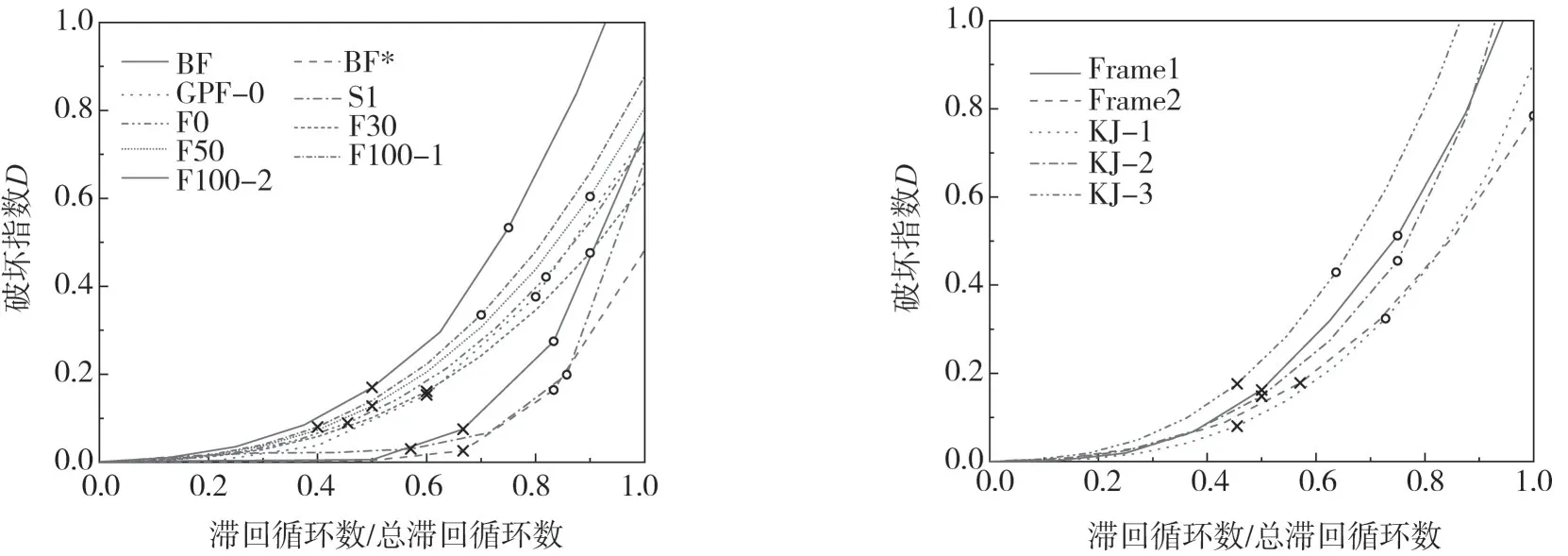

拟静力试验加载过程中位移幅值的增量基本相同,破坏曲线的斜率可近似反映结构的破坏速率。图1给出了根据文中破坏准则计算得出的2种不同层数钢筋混凝土框架的破坏曲线,2组曲线在各破坏阶段分布、破坏速率发展等方面较为类似,延性准则能够适用于不同层数、不同跨数的钢筋混凝土框架抗震性能研究。由图可知框架在轻微破坏阶段经历的加载循环数最多,破坏曲线的斜率最小对应破坏速率最慢,严重破坏阶段循环数最少对应破坏速率最大,中等破坏阶段加载循环数和破坏速率介于两者之间。破坏曲线说明框架结构的破坏程度和破坏速率随位移幅值增大而增大,与试验现象吻合。

图1 钢筋混凝土框架破坏曲线Fig.1 Damage curves of the RC frame

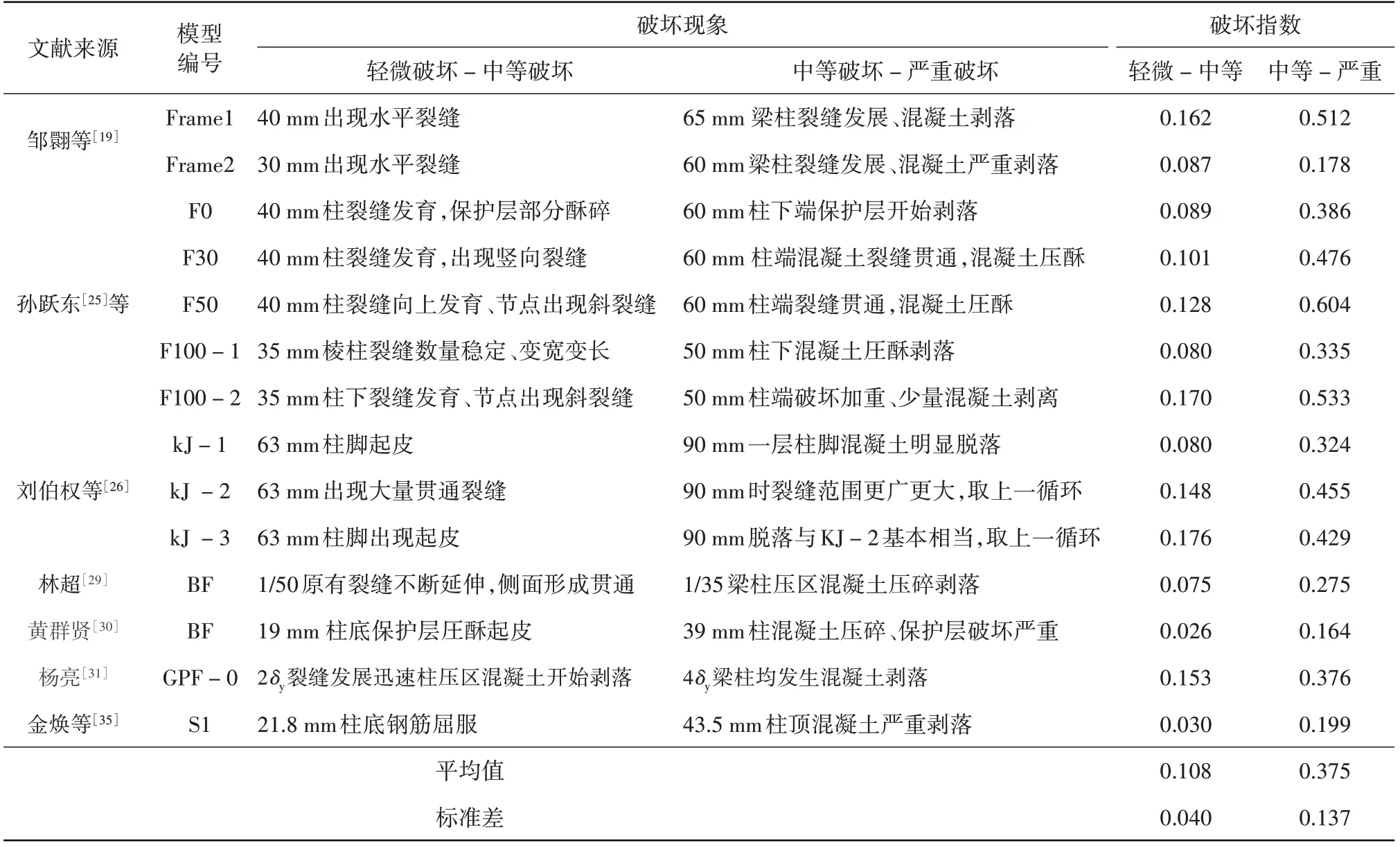

为进一步研究延性系数增长、破坏指数增加、框架破坏现象三者之间关系,将参考文献中试验现象进行了简要说明,不同破坏阶段临界点的破坏指数统计结果见表3。

表3 填充墙框架破坏等级与破坏特征Table 3 Relationship between damage index and damage phenomenon

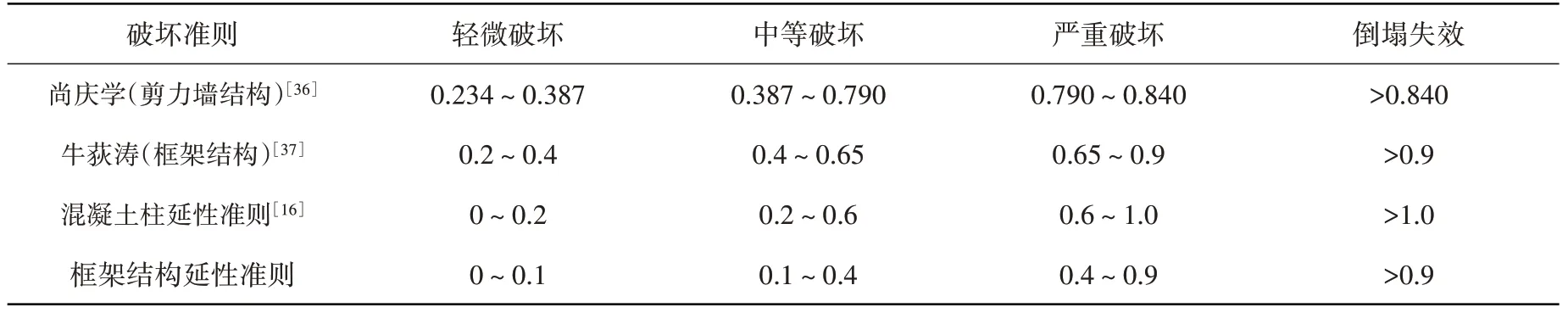

根据表3计算结果,建议轻微破坏-中等破坏阶段临界点破坏指数为0.1,中等破坏-严重破坏的临界点取0.4,综合文献建议值、柱延性准则标准和框架破坏指数计算结果的基础上,偏于安全取倒塌失效对应破坏指数为0.9,破坏标准见表4。

表4 延性准则破坏标准Table 4 Damage evaluating standards of ductility criterion

表4中尚庆学等[36]、牛荻涛等[37]分别给出了基于Park-Ang双参数准则的剪力墙结构和框架结构破坏标准,尚庆学工作中中等破坏和严重破坏指数最大值与最小值之差为0.303和0.50,牛荻涛工作中分别为0.25和0.25。双参数准则仅在变形项中考虑了变形能力强弱的影响,对应结构性能退化过程中破坏指数差异减少,破坏指数区间偏小。文中提出的延性准则两个破坏阶段的最大值与最小值之差为0.3和0.5,对应破坏指数范围最大,更适宜应用于结构的抗倒塌性能评估。

与混凝土柱延性准则破坏指数相比,框架破坏指数在轻微、中等、严重3个破坏阶段的最大值分别小了0.1、0.2、0.1,表明框架结构作为一个整体,其抗震性能较单柱具有一定程度的提升。由于框架延性准则选取了第一个柱退出工作为倒塌极限状态,因此框架结构破坏指数与柱破坏指数差异较小。

4 结论

文中参考混凝土柱延性准则设计思想提出了钢筋混凝土框架结构的延性破坏准则,并对钢筋混凝土框架结构的变形能力与性能退化关系进行了研究,结论如下:

(1)考虑钢筋混凝土结构倒塌与主要抗侧力构件破坏之间的关系,结合现有抗震理论研究,选取第一个框架柱退出工作为倒塌破坏极限状态,根据结构层内柱的单调加载极限变形得出钢筋混凝土框架结构的极限变形。推导了结构加载位移延性系数、轴压比、配箍率、加载制度以及最大变形能力与整体性能退化之间的函数关系,提出了钢筋混凝土框架的延性破坏准则。

(2)25榀框架模型的破坏指数计算结果与试验现象吻合较好,考虑变形能力影响的延性准则实现了倒塌破坏量化研究。对比结果表明配箍率和承载力退化幅值大小对破坏指数计算具有较大影响,综合考虑两个影响因素的Dρv,0.85组破坏指数计算结果和离散性最优。

(3)根据钢筋混凝土框架延性破坏准则计算得到的破坏曲线与试验结果吻合良好,随着位移加载幅值的增加,结构破坏速率逐渐加快,对应破坏阶段所经历的循环次数减少。

(4)根据钢筋混凝土框架试验的破坏现象、破坏指数统计结果建立了延性准则破坏标准,该标准对应的中等破坏和严重破坏分布区间更大,更适合结构抗震性能退化研究,延性准则可以较好的揭示结构倒塌与构件破坏的差异。