敦煌医学文献中动物入药刍议

2022-05-10王兵李仪秀胡建鹏

王兵 李仪秀 胡建鹏

敦煌医学文献主要是指1899+1年在敦煌莫高窟今编第17窟发现的中医药古文献[1]。敦煌医学因地域而命名,属于学科群的一个组合[2],从属于敦煌学的重要分支,在其石窟艺术和敦煌遗书中占有重要的地位。据考证,敦煌医学文献多著述于隋唐五代诸多医家,以手抄本传于后世[3]。动物药的应用具有悠久的历史,早在战国《山海经》就有关于动物入药的记载;《神农本草经》收载的动物类药,其中上品11种,中品4种, 下品23种,共76 种占近19%。历代本草记载动物药约600余种[4]。说明古代医家很早就重视动物药的应用,并且不断进步与发现。动物药的生物活性物质多,活性疗效突出,补益作用较强[5]。本文就敦煌医学文献中动物入药组方用药特点、用途进行分析,以期为现代医药膳食及临床疾病治疗提供借鉴。

1 敦煌医学文献内服动物入药概况

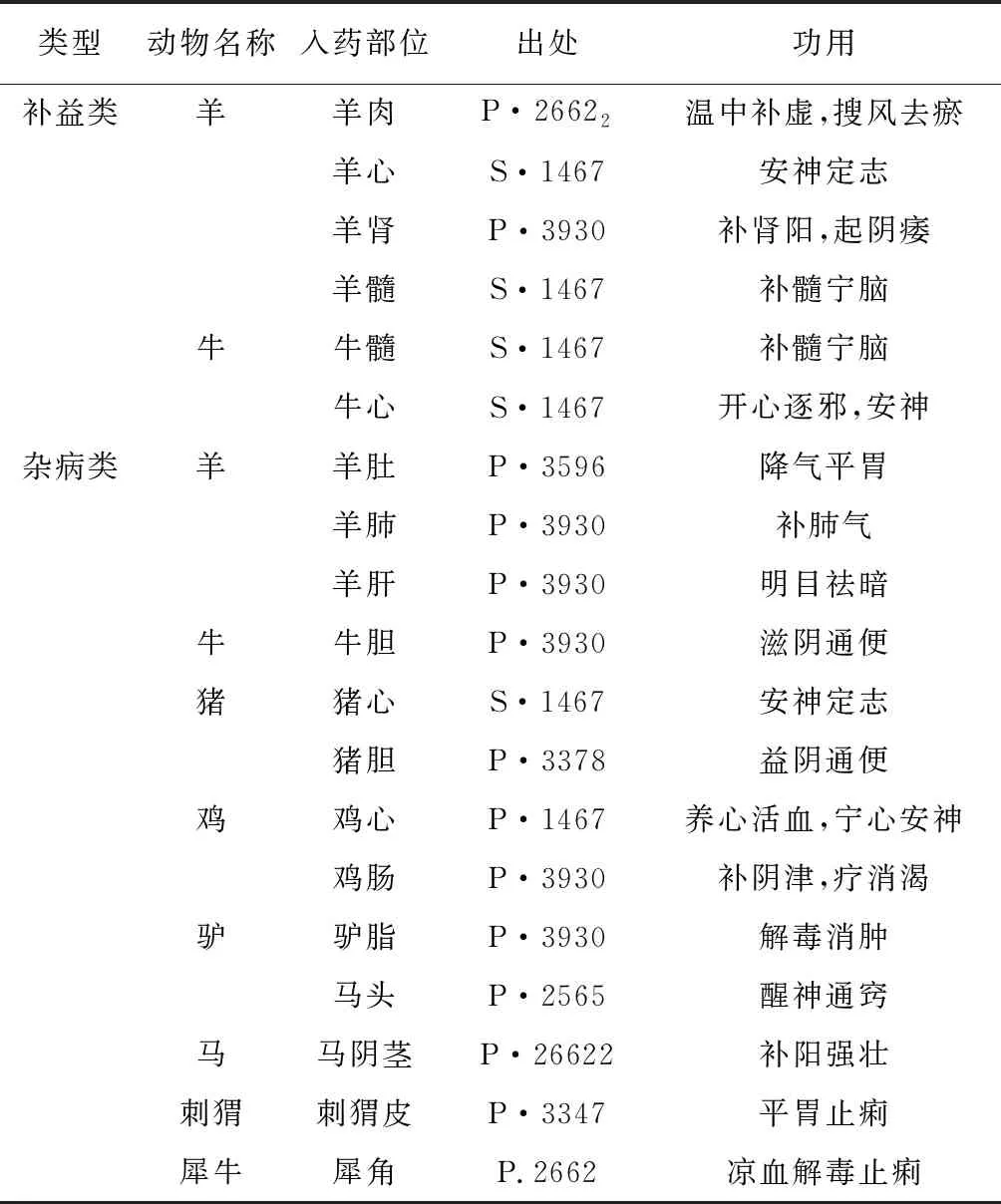

敦煌医学文献成方使用血肉有情之品入药较多,据相关文献书籍不完全统计动物入药方剂共22首,出处多见于英藏敦煌卷子,剂型多样。按其功用可分为养生补益类与杂病两大类。养生补益类动物入药以牛羊为主,其中包括动物各个部位,如精肉、髓质等纯补益,还有如心、肾等脏器补益,分别起到了各自独特的作用。具体功用见表1。而杂病则涉及多种常见动物与不常见动物,除了牛羊还有如猪、马、驴,甚至还有犀牛与刺猬,应用物种范围广泛。治疗功用从单纯疗虚损扩展到治呕吐、便秘、失眠、痢疾、消渴、阳痿等。

表1 敦煌医学文献内服动物入药概况

2 敦煌医学文献内服动物入药特点

中医将血肉有情之品定义在“补益类动物药”范畴之内[6]。 现代科学研究表明[7]:动物药特别是血肉有情之品具有极强的生物活性,对虚损症、重症尤为适宜,体现其独特价值。而敦煌因其独特的地理人文对动物药使用别具一番特色。

2.1 重用血肉有情补虚助劳

血肉有情是对具有滋补强健、填精益髓的动物药的一类统称[6]。敦煌医学文献中有大量使用血肉有情之品的记载,善用动物的血肉用以疗羸助弱。全方血肉用量需大,方能补助虚劳。如法藏敦煌卷子P·26622[8]617记载一首名为黄芪羊肉汤的补益方。是方用羊精肉三斤加生姜、当归温中补虚、驱寒止痛,又配伍桂枝、芍药、大枣用以调和营卫,用以治疗产后虚损。同样使用“精羊肉一斤”还有英藏敦煌卷子S·5435,大补气血,充养髓海,用来治疗耳聋一病。传世经典《金匮要略》亦有当归生姜羊肉汤的记载,其羊肉用量也只有一斤之重,相当于唐朝剂量的一半[9]。

史荟等[10]在研究《金匮要略》提出当归羊肉汤中的羊肉极有可能是“羊血”的误写。然而敦煌医学文献并没有羊血入药的记载,且这么大剂量羊血入药也不合常理,所以张仲景所记载的当归羊肉汤是羊血之误可能性很小。

敦煌医学文献用运用血肉有情之品并非完全补虚,也有用来治疗内科杂病。如敦煌卷子P·3930记载羊肉阿魏荜茇饮用来治疗虚寒腹痛。方用骨上精肉加荜茇、阿魏与干粳米饭相合。文中记载“甚效。如有冷痢亦效。如渴,取浆水及酒煎两沸,着少细麨,饮之即止[8]690。”

2.2 同气相求善用动物内脏

动物脏器气味醇厚,属于血肉有情之品“同气相求”,相较草本植物更容易被人体所吸收[11]。脏器疗法拥有较久远的历史,早在“五十二病方”就初见端倪,其中以脏补脏思想则是脏器疗法中的核心观点[12]。这种治疗的思路来源于古代哲学“天人相应”的思想[13]。敦煌出土的《张仲景五脏论》甲本在文章开头就论述了这种“天人合一”思想:“天地之内,人最为贵,头圆法天,足方法地……地有草木,人有头发。”

敦煌出土文献《辅行诀脏腑用药法要》指出普通汤剂为“小汤”。而加了动物脏器的汤剂效用更大,是为“大汤”。“苦欲作大汤者,补肝汤内加羊肝,补心加鸡心,补脾加牛肉,补肺加犬肺,补肾加猪肾,各一具,即成也。”[14]敦煌医学出土文献还记载了众多选用动物五脏入药的方剂。法藏敦煌卷子S·1467[9]625中记载了方名为“定志丸”,是以五畜(猪、牛、羊、马、犬)心入药治疗“大风入腹肠恚志恍惚善恐,开心逐邪,安神藏,除百病”亦有单独使用“鸡心”的方剂。法藏敦煌卷子P·1467中记载名为“鸡心汤”的方剂,善治治虚悸惊恐,心气萦萦不安。方中使用龙齿,防已、芍药、人参等加清酒五升,煮取三升,待药欲熟,破鸡取心及血内汤,煮沸即可。法藏敦煌卷子P·3930方用猪、羊肾各一具与葱白、豆豉、白粳米、芍药生姜、当归煎汤煮水进服。以补先天肾为主,辅以养后天脾胃,以后天滋先天,则虚羸可去。法藏敦煌卷子P·3930记载用猪肾补虚治下消,以血肉有情之品补其阴津,对于今天治疗糖尿病仍有重要参考价值。

2.3 以羊为例分析功用

敦煌医学文献以牛羊血肉脏器入药最为多,现以羊的五脏功用为例做个简单解析。

2.3.1 羊肝 其性苦,寒。肝与肝合,以脏补脏,善治肝经受邪之病。源自敦煌医学文献P·3930,命名为治眼热暗方原文如下:“羊子肝洗去血,冷水浇水,食后服之即差。又方,好豆豉一升,羊肝一具,作涤切之,以水洗去血,水渍,食后服之即差。”《本草纲目》记载其能“补肝,治肝风虚热,目赤暗痛”[15]。豆豉,由大豆炮制而成,能升能散,配合羊肝,一者可调其口味,使食之有味,二者可解羊肝之毒,三者,解肝经烦热热毒。药味虽少,但配伍精当,药食互补,治病迅捷。

2.3.2 羊肚 即羊的胃。敦煌卷子P·3596中记载用羊肚治疗反胃的方,名“橘皮羊肚羹”原文:“又方:橘皮二两,豉一升,葱一根,羊肚一具,去粪,勿洗。内葱等,肚中綮头,煮熟,绞取汁一升,服之,余滓作莫食甚良。”[16]本方附在疗反胃方之下,故原方录入称之为又方。以橘皮降逆和胃,消食止呕;辅以葱、豉温中除烦。取用汤汁入口,不吃内容物,以胃治胃,善治反胃。

2.3.3 羊肺 其性甘,温,无毒。肺与肺合,以脏补脏,《备急千金要方》提到羊肺可“疗伤中,补不足,去风邪”。法藏敦煌卷子P·3930中记载“治上气气断方”原文:“又方 羊肺中着桂心,砂糖、甘草,乳灌之,熟煮,食之即差”。桂心温肺散寒,砂糖、乳滋阴养肺,佐以甘草化痰和中。全方融温肺化痰、降逆止咳、养阴生津作用于一身,故可治上气气断。《本草纲目》记载羊肺可以治久嗽肺痿,亦可治咳嗽上气积年垂死,与上文不同是使用熟羊肺拌以醋料,空腹服用。敦煌当地配合使用乳制品入药,是中原文献所罕见的。

2.3.4 羊肾 其性甘,温。法藏敦煌卷子P·2882记载一方治疗肾阳亏虚而导致的阳痿。方用黄芪、磁石、肉苁蓉、汤后下别切好白羊肾,调做羹汤。白羊肾,以形补形,补肾力强,《日华子本草》有云其“补肾虚耳聋阴弱,壮阳益胃”[17]。再切白羊肾七个,用葱、芋为调料,以备用药水为汤汁,做羹。纵观诸多文献发现使用羊肾入药多用羹剂。但敦煌医学文献记载使用过程极为详细,迥异于中原文献简单记载。说明当地医家在从事生产生活中以通俗易懂方式把治疗药方传播了出去。

2.4 取类比象隐喻认知功效

古代医家对药物认知途径有二:一靠体感,用口尝体验药物的性味与作用。比如口服某种药的汤剂后身体出现明显的反映,如泄泻、出汗等;二是取类比象,通过一种已知的认知域去推导认识未知的认知域[18]。而在敦煌医学文献中同样也使用隐喻来探寻未知的动物功效。如敦煌医学文献《张仲景五脏论》在提到犀角的功效时,认为犀角用来抵御外敌之用,故可以驱邪除魅。“犀角有抵触之义,故能趁疰驱邪”[19]50,又如《不知名医方第五种》中有用死鼠头催产的记载。“疗妇人两三日产不出。取死鼠头烧作灰和口井华水,服之立差。”[19]405使用隐喻便是老鼠善于打洞之性。

又如法藏敦煌卷子P·2565记载用马头来治疗嗜睡症,方名”令人省睡方“。方中使用马头三两(炙)、生酸枣仁三两配合苦菜子、通草、玄参、茯神、麦门冬、枳壳。制成丸剂,每日吞服。方中用炙马头三两入药,《本草纲目》记载主治“喜眠,令人不睡。”因人们观察马可站立下睡眠并得到休息消除疲劳的习性[20],故以马头入药,用以调神,使人清醒,消弭睡意。以马头入药在中原医学中难觅踪影。

同样在两性领域,用动物生殖器来起痿亦为常见。如敦煌医学文献法藏敦煌卷子P·26622记载用马阴茎起痿,而《本草经疏》对此有马阴茎治疗作用做了详尽的记载:“甘能补血脉,温能通经络,咸温走下焦,补助真阳,则阴自起而精缓,故能令人有子。”亦有秘泄精液方以原蚕蛾、大蜻蜓、蜂子3味虫类药固精秘液,用方独特,在当时方书中亦较为罕见[21]。

2.5 创新多种剂型与食疗融合

中原地区的中药方剂入药多用汤剂、丸散剂,而敦煌地区由于其民族特点,在治病养病上创新使用多种剂型。敦煌医学文献中的动物入药食疗药膳剂型主要有羹粥、麨、膏等形式。

在治病养病与食疗相结合方面最具敦煌当地特色的敦煌卷子当属“麨团”,这在以往的医方以及食疗方很少出现。敦煌医学文献P·3930中记载用羊肉阿魏荜茇等与米饭相合制成麨团,治疗冷痢,效果佳。“其骨上精肉,并细擘之,下汁中。着荜茇末少许,阿魏一斗,立暴煎五六沸,着酥一两,盐少许,煎令调和,共热麨团胡蒸等干粳米饭相合,服三五度,甚效。如有冷痢亦效。”“麨团”是一种炒制的米粉或者面粉,因为游牧民族存在一定的农耕生产以及对外贸易,所以日常生活亦有面食[22]。

敦煌医学文献中记载汤剂溶剂也颇具特色。如法藏敦煌卷子P·1467,在治疗惊悸失眠时,先用清酒五升配合水五升,再放入鸡心与鸡血,稍沸即可。清酒,即浊麦酒加草木灰,澄清取液,清亮纯正,其性辛甘[23],是为理想药用基酒,可行药势力,通血脉。最后放入新鲜鸡心及鸡血,煮沸不可过久,即服。过煮,则鸡血疗效大减。《本草拾遗·卷五》提到“热血服之,主……安神定志”[24]。诸药合用,共奏宁心安神,镇惊止悸之功。

2.6 多民族融合饮食有特色

敦煌地处河西走廊最西端,因其位置成为国际性民族聚集地。其中来自西亚的穆斯林移民占有一部分人口[25]。穆斯林以及部分中亚人口因宗教文化原因日常不食用猪肉。敦煌遗书文献服用禁忌多次提到“忌蒜猪肉”。敦煌医学文献医方中以猪入药部分多为心、胆。如疗大便不通,用猪胆一枚,“一灌即差”。本草中记载猪胆汁,名出于《别录》, 《纲目》谓“寒能胜热,滑能润燥,苦能入心, 又能去肝胆之火也”。虽然补益少用猪肉,但使用猪脂肪的方子却是较多。如猪脂肪混合用来美白的面脂方[26],亦有用猪脂肪纳诸药制成外用膏药治疗血热毒盛的热疮或秃疮。

敦煌地区具有天然的放牧条件,降水和气候构成大片草场区域,敦煌本地多以畜牧业为主作为本地主要经济来源。在唐五代归义军期敦煌的甘泉水上下游山专以牧羊为主[27]。因其品质优良,成为当地的主食之一。以主食入药体现了尊重当地风俗习惯以及中医学“因地制宜”的思想。史料记载塞人、匈奴、乌孙、柔然、突厥等民族的食谱中,肉食即主要口粮,且羊肉是居于主要地位的肉食[28]。

敦煌医学文献多用香料来配合动物药使用,一来祛除动物药特有的腥膻味,二可以发散风寒,有利于疾病痊愈。辛香温散食材(药材)除常用的生姜、葱白等,其他大多来自西域或阿拉伯、波斯印度等国外传到西域的香料,如阿魏(哈昔泥)等,具有明显的古丝路地域特色,为外域流传至中国的植物药。配合阿魏可消积散痞。据《海药本草》记载荜茇善治“水泻虚痢,产后泻痢,与阿魏和合良”[29]。斯图尔特所著 《Chinese Materia Medical》 一书亦记载 :阿魏被视为可帮助消化肉类, 亦可解因误食不新鲜的肉、菌类和草类所中的毒。

3 小结

由上可见,敦煌医学文献中动物入药有以下特点:首先,敦煌医学文献中好用血肉内脏,治虚劳杂病。补益类药物多以大剂牛羊肉入药为主。非重用不能达其效。重用血肉补虚羸,吸收好,见效快。使用动物内脏入药以脏补脏,强调了同气相求。其次,敦煌医药医方注重基于动物特性的动物药隐喻认知,认为动物药的功效多与其本身的生活习性、体态特征有密切的关系。再者,充分体现了药食结合,日常饮食即可治病强身。敦煌医学文献中的入药剂型主要有羹、粥、糕、汁饮以及酒浸剂。这些剂型寓治于食,不仅能达到保健强身、防治疾病的目的,而且还能给人感官上享受,使人在享受食物美味之中,达到防病治病之效果与目的。最后,注重运用香料、药物和羊肉混和烹饪, 是敦煌医药的一个显著特点。用香料烹饪,可以使治病药物更加味美可口,运用药物和羊肉一起烹调,则可以增加其食疗功用。

通过对上述方剂的研究探讨,学习古代敦煌人辨证施治的思路、组方遣药的特点,从中可得到珍贵的启示,对现今临床治疗,仍有一定的指导和借鉴意义,值得进一步研究探讨。