经导管主动脉瓣置换术治疗二叶式主动脉瓣狭窄的现有证据和研究进展

2022-05-10谭桐魏培坚李晓艺谢年谨付冰奇综述庄建刘健郭惠明审校

谭桐、魏培坚、李晓艺、谢年谨、付冰奇综述,庄建、刘健、郭惠明审校

自Cribier 等[1]首次报道经导管主动脉瓣置换术(TAVR)以来,TAVR 已经持续高速发展20 年。期间TAVR 治疗主动脉瓣狭窄(AS)的临床疗效不断被肯定,并且TAVR 已向中低危AS 患者扩大应用。在我国,AS 是人口老龄化阶段高发疾病之一,单纯AS 占老年瓣膜性心脏病的5.1%;退行性病变、风湿性心脏瓣膜病及二叶式主动脉瓣(BAV)则是我国AS的主要病因[2-5]。然而,BAV 解剖结构复杂,TAVR操作难度大,并发症发生概率高,早期BAV 被列为TAVR 的相对禁忌证,如PARTNER 等系列研究均将BAV 狭窄患者除外,因此早期TAVR 治疗BAV狭窄的安全性及有效性研究循证证据不足。但随着TAVR 技术的进步及器械的更新,相继有研究表明BAV 狭窄患者可在TAVR 治疗中获益。本综述旨在更新及总结TAVR 治疗BAV 狭窄现有的研究证据,为此类患者行TAVR 治疗的临床决策提供参考。

1 BAV 的流行病学

BAV 是一种常见的先天性主动脉瓣膜发育异常,一般人群中的发病率为0.5%~2.0%,男女比例约为3 ∶1[6]。美国心脏协会2020 年年度报告显示,BAV 的发病率约为1.37%[7]。我国尚无全国BAV 流行病学研究,但通过回顾多中心超声心动图数据库,发现我国BAV 发病率为0.43%~0.70%,与西方国家接近[8-11]。尽管BAV 总体发病率不高,但在重度AS 患者或接受外科主动脉瓣置换术(SAVR)的患者中所占比例更高。复旦大学附属中山医院超声心动图数据库显示,≥70 岁的重度AS 患者中BAV 占38.6%[12];我国一项TAVR 临床研究显示,47.5%的重度AS 患者为BAV 患者[13];美国贝勒心脏与血管研究所的数据显示该中心1993~2004 年接受SAVR的AS 患者中BAV 占50%,在51~60 岁、61~70 岁及71~80 岁的AS 患者中,BAV 患者占比逐渐下降(分别为69%、60%、41%),表明年轻人群中BAV狭窄患病率更高[14]。

2 BAV 的分型

正常的主动脉瓣由三个呈半月形且大小均一的瓣叶构成,根据它们与冠状动脉口的对应关系可分为左、右和无冠瓣,而BAV 通常由两个大小不等的瓣叶组成。Sievers 与Schmidtke[15]于2007 年根据外科视野对BAV 进行了系统分型,这也是心脏外科文献中最常用Sievers-Schmidtke 分型法(以下简称Sievers 型)。首先根据嵴的数量将Sievers 型分为:0型(无嵴)、1型(有一条嵴)、2型(有两条嵴)。空间位置和瓣膜功能作为细分的补充特征,如根据具体融合的瓣叶将1 型分为三种:Sievers 1 型RL(左冠瓣与右冠瓣融合);Sievers 1 型RN(右冠瓣与无冠瓣融合);Sievers 1 型LN(左冠瓣与无冠瓣融合)。在亚洲人群中,Sievers 1 型 RL 发病率更高(20%)[16]。

随着检查手段的丰富与技术提升,多层螺旋CT(MDCT)成为诊断BAV 的重要参考工具。Jilaihawi 等[17]于2015 年将BAV 分为三型:(1)功能性BAV:3 个瓣尖、3 个接合处、3 个主动脉窦均匀分布,但其中2 个瓣叶由于退行性改变无法分离;(2)带嵴BAV:3 个瓣尖、2 个接合处、3 个主动脉窦非均匀分布,且其中2 个之间通过钙化或纤维嵴相融合;(3)无嵴BAV:2 个对称分布的瓣尖、2 个接合处。新分型强调了瓣上结构的概念以及是否存在第3 个接合处,这可能会影响术中瓣膜的释放位置,同时基于TAVR 术前的CT 评估,更有助于TAVR 术前预测手术风险和难度。

为了便于统一交流和规范命名,2021 年国际专家共识根据瓣膜解剖结构数量提出了新的BAV 分型,分为三种类型:融合型(3 个主动脉窦、2 个冠瓣、2 个接合处)、双窦型(2 个主动脉窦、2 个冠瓣、2个接合处)、部分融合型(3 个主动脉窦、3 个冠瓣、3 个接合处,其中1 个融合<50%)[18]。

3 BAV 狭窄患者行TAVR 的挑战

BAV 在解剖结构上与三叶式主动脉瓣(TAV)有着巨大差异,因此解剖差异带来的并发症是使用TAVR 治疗BAV 的挑战之一。BAV 的主动脉瓣呈类椭圆形,整体结构普遍比TAV 大[19],包括瓣膜面积、升主动脉直径、华氏窦,故TAV 对应TAVR 瓣膜的尺寸推荐并不完全适用于BAV,可能需要过度膨胀以适应BAV,甚至现有最大的TAVR 瓣膜不足以填充BAV[20]。此外,BAV 狭窄患者较年轻,主动脉瓣钙化病变早于TAV 狭窄患者,瓣膜钙化灶也较大[21]。不均匀钙化、瓣叶融合钙化嵴一方面限制TAVR 瓣膜自身充分扩张,导致跨瓣压差高、瓣周漏、瓣膜支架长期耐受性受损[22-23]。同时,钙化嵴通过瓣膜支架向对侧无冠瓣方向挤压,BAV 狭窄患者的室间隔膜部长度又小于TAV 狭窄患者,容易置入过深,这些都会压迫膜部室间隔引起传导阻滞,增加了永久起搏器植入、瓣环撕裂的风险[24]。

BAV 的解剖结构同时给TAVR 的术前评估和手术操作增加了难度。参照TAV“虚拟瓣环”的概念,该瓣环是于影像学上可测量的经过三个主动脉窦底部的环形平面,且恰好是主动脉相对最狭窄的位置,用于锚定人工瓣膜。然而,BAV 狭窄患者,尤其是Sievers 0 型BAV 只有2 个主动脉窦,“虚拟瓣环”的确定有误差;并且约三分之二BAV 狭窄患者自瓣膜至升主动脉各平面直径大小不一,瓣环直径最小的平面可能位于瓣环之上,在CT 冠状面图像上呈现出锥形或梯形状[25-27],意味着支架瓣膜扩张后在其余平面瓣膜未能完全贴合瓣环或者瓣膜直接向心室移位,出现瓣周漏或永久起搏器植入的风险高。在手术过程中,钙化的BAV 活动性差,开口幅度小,导管逆行跨瓣时难度大,以及术中常需要使用球囊后扩,这些操作都可能导致钙化斑块脱落,从而增加脑血栓的风险[28]。

此外,BAV 患者常合并主动脉扩张、主动脉瘤等主动脉病变,主动脉壁相对更薄,当质硬的瓣膜置入其中时可能增加了损伤主动脉的风险,尤其是在球囊扩张过程中。对于复杂的BAV 狭窄患者,如主动脉窦开口低、同时合并冠状动脉狭窄需同期行经皮冠状动脉介入治疗等,TAVR 便难上加难,术中出现并发症的风险高且难以管理。

4 TAVR 治疗BAV 狭窄的研究证据

4.1 TAVR 治疗BAV 狭窄的效果

早期TAVR 治疗BAV 狭窄的研究局限于小样本报道,直到Mylotte 等[29]于2014 年报道了一项纳入多中心139 例BAV 狭窄患者接受TAVR 治疗的效果分析。该研究中48 例患者使用第一代球扩瓣(SAPIEN XT),91 例患者使用第一代自扩瓣(CoreValve);56.1%的患者为男性,平均年龄(78.0±8.9)岁,美国胸外科医师协会(STS)平均得分(4.9±3.4)%;结果发现,28.4%的患者术后出现中度以上瓣周漏,23.2%的患者需要植入永久起搏器,30 d 及1 年死亡率分别为5.0%、17.5%。这些并发症的出现与第一代瓣膜的设计主要参考TAV 有关。

TAVR 瓣膜产品持续的更新使BAV、TAV 狭窄患者同时获益。STS/美国心脏病学会经导管瓣膜治疗注册研究是一项目前纳入BAV 样本数量最大的临床研究,共纳入5 412 例BAV 狭窄与165 547例TAV 狭窄患者,置换瓣膜为SAPIEN 3(旧)和Evolut R(新);结果显示,新一代瓣膜用于BAV狭窄患者明显提高置换成功率(96.3% vs.93.5%,P=0.001),术后中度以上主动脉瓣反流比例明显减少(2.7% vs.14.0%,P<0.001),但仍比TAV 组高(2.7%vs.2.1%,P<0.001);BAV 组1 年内死亡风险比TAV组稍低(HR=0.88,95% CI:0.78~0.99),这可能与BAV 狭窄患者较年轻(平均74 岁)、STS 评分(平均3.8%)较低有关[30]。从TAVR 的临床疗效而言,瓣膜均适用于BAV 和TAV 狭窄人群,但是两组人群预后可能有所不同。Majmundar 等[31]通过Meta 分析发现,对比TAV,BAV 解剖结构的异常增加了患者中转开胸手术、需要瓣中瓣、术后瓣周漏的风险,但是在主要终点事件如死亡率、重大心血管事件发生率、术后血流动力学等方面两者差异均无统计学意义。

4.2 TAVR 治疗中国BAV 狭窄患者的临床研究

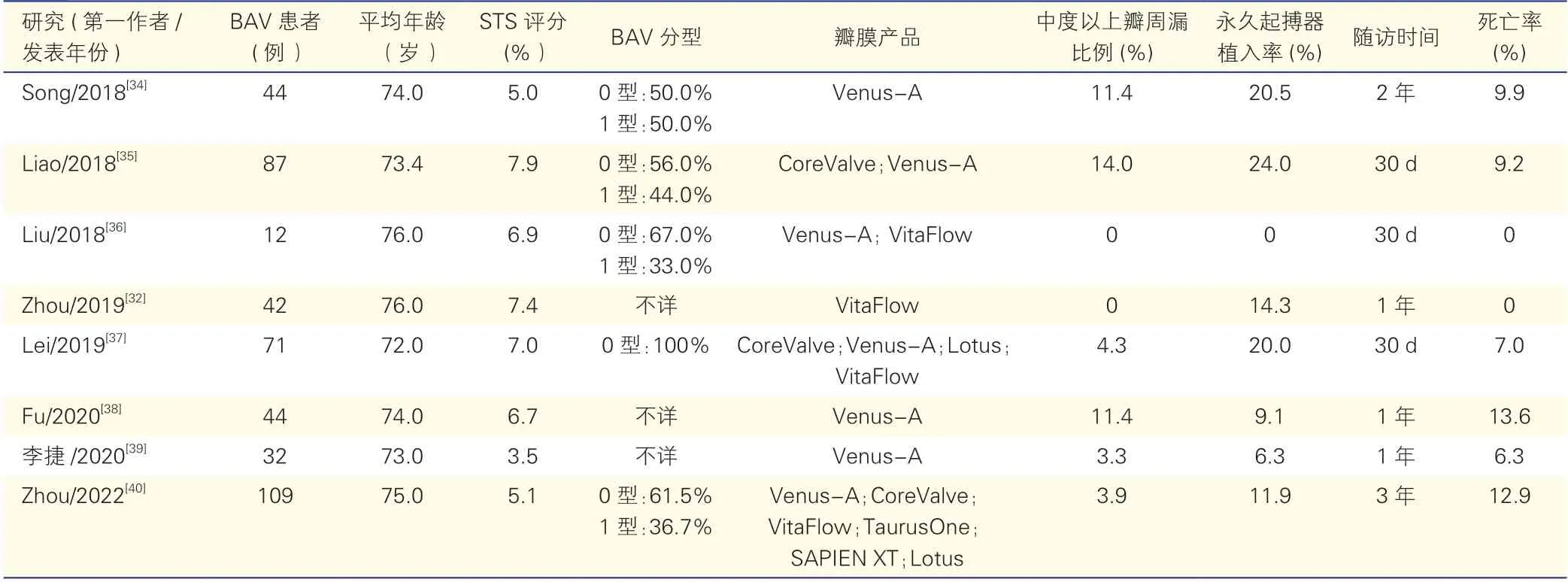

现有研究发现,我国BAV 人群具有以下特点区别于国外BAV 人群:(1)BAV 是我国65 岁以下人群AS 主要病因之一,仅次于风湿性病变(20.4%vs.56.6%);(2)我国TAVR 患者年龄低于国外患者,但瓣膜钙化更严重,且接受TAVR 治疗的BAV 狭窄患者比例显著高于国外(47.5% vs.2.0%~10.0%);(3)我国BAV 狭窄患者以Sievers 0 型常见,国外BAV狭窄患者则以Sievers 1 型常见[13,32-33]。另外,TAVR在中国起步较国外晚,一些国外常用瓣膜设备仍未经获批上市,我国较多中心以使用CoreValve、Venus-A 瓣膜为主,但国外两个瓣膜的临床研究多数将BAV 狭窄作为排除标准,因此我国TAVR 治疗BAV 狭窄的临床研究对后续各地心脏中心开展及推动TAVR 更有临床指导意义(表1)。

表1 我国TAVR 治疗BAV 狭窄的主要临床数据和结果

宋光远、吴永健等报道了我国一项前瞻性多中心的TAVR 临床试验,以评估Venus-A 瓣膜的安全性和有效性[34]。该研究共纳入97 例AS 患者(BAV狭窄44 例,TAV 狭窄53 例),结果显示,BAV 组和TAV 组之间中度以上瓣周漏(11.4% vs.6.0%,P=0.56)、术后30 d 跨瓣压差[中位数(P25,P75):10.0 (7.0,13.0)mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)vs.10.0(6.0,14.0)mmHg,P=0.85]、术后2 年累积生存率(90.9% vs.88.6%,P=0.72)差异均无统计学意义。

近期,Zhou 等[40]报道了单中心246 例患者行TAVR 后的3 年随访结果;与TAV 狭窄患者相比,BAV 狭窄患者相对年轻(75 岁 vs.77 岁,P=0.041),STS 评分较低(5.09% vs.6.00%,P=0.026),两类患者的手术并发症仅永久起搏器植入率有明显差别(BAV 狭窄患者 vs.TAV 狭窄患者:11.9% vs.21.9%,P=0.041),术后3 年瓣膜血流动力学持续明显改善,有类似左心室逆重构效果,3 年生存率差异无统计学意义(87.1% vs.79.5%,P=0.116)。

从现积累的证据来看,第一代TAVR 瓣膜同样适用于经选择的BAV 狭窄患者,中长期预后好[32,34-40],这与国外的研究结论相一致;尽管BAV 狭窄患者瓣叶伴有畸形,钙化更严重,但瓣膜置换成功率、术后永久起搏器植入率、瓣周漏发生率以及血流动力学均与TAV 狭窄患者相比无显著差异,这与国外的研究结论不完全一致,可能原因包括:国内外研究报道回顾性研究居多,选择偏倚不可避免、国内外报道BAV 狭窄发生率不同、国内目前BAV 研究数量较少、国内外使用TAVR 瓣膜产品不同、我国BAV 人群基因表型差异等。

4.3 TAVR 治疗BAV 狭窄手术策略的选择

目前,全球TAVR 手术量已超过70 万例,而我国TAVR 病例积累超过7 000 例[41],未来将有越来越多的BAV 狭窄患者接受TAVR 治疗。目前,《经导管主动脉瓣置换术中国专家共识(2020 更新版)》将BAV 合并重度AS、有明显AS 相关临床症状、主动脉瓣解剖学结构允许行TAVR 以及预期寿命>12个月的外科手术高危患者,或者年龄≥70 岁的外科手术中低危BAV 狭窄患者,纳入我国TAVR 的相对适应证[5]。

在制定策略时,首先要通过MDCT 识别BAV的分型,测量主动脉瓣瓣环大小及长短径、冠状动脉开口高度、主动脉窦的大小及瓣膜钙化含量等参数以评估主动脉根部结构情况。与TAV 不同,BAV人工瓣膜型号和瓣膜释放区域的决定不依赖于“虚拟瓣环”,而是根据“主瓣瓣环平面”和“瓣环上平面”相对关系确定的。也就是说,通过CT 平面测量自主瓣瓣环至瓣环上4~5 mm,寻找相对最狭窄直径的平面位置,如该位置存在且位于瓣环上,则推荐使用“基于瓣环上结构”的瓣膜尺寸策略(supraannular structure based sizing strategy)[36],否则按照TAV 的瓣环推荐尺寸策略[25-26,42]。对该位置评估存疑时,术中通过球囊预扩可见“腰征”,即瓣膜的释放区域[42]。浙江大学医学院附属第二医院的经验表明,若“腰征”明显在瓣环之上,无反流,选择偏小号瓣膜(downsize 策略,即实际应用的瓣膜尺寸比依据瓣环选择的尺寸小),手术结果满意[36]。瓣膜释放后,为纠正瓣周漏或预防瓣膜移位,可使用球囊后扩,但需注意存在瓣环破裂的风险。

5 总结

综上所述,国内外众多研究已证实,BAV 狭窄患者行TAVR 与TAV 狭窄患者早期预后相似。我国BAV 狭窄患者行TAVR 治疗已由原来相对禁忌证更改为相对适应证。但是,BAV 解剖复杂,对TAVR治疗提出巨大挑战。选择TAVR 治疗BAV 仍需谨慎筛选患者,其解剖结构、病例特点需和手术策略、人工瓣膜的选择需相匹配。未来的研究方向除了需要开展随机临床试验和进行更长期的随访之外,还需要在新一代瓣膜的设计及应用、提高术前评估准确性、不良预后的预测因素、TAVR 或SAVR 治疗BAV 的对比分析等主题下深入研究。

致谢:本文受广东省属科研机构创新能力建设稳定性支持专题2021 支持

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突