气候变化对湖泊蓝藻水华的影响研究综述

2022-05-10刘雪梅章光新

刘雪梅,章光新

(中国科学院东北地理与农业生态研究所,吉林 长春 130102)

蓝藻水华已成为全球性最严重的水环境问题之一,严重威胁全球水生生态系统和公共健康[1- 2]。20世纪80年代以来,全球68%的湖泊都曾出现过藻华的现象[3]。湖泊藻华不仅危害鱼类等水生生物的生存,更严重的可能导致大型动物甚至人类产生疾病甚至死亡[4]。在全球气候变化的影响下,湖泊蓝藻水华呈现明显的范围扩张、持续时间延长、发生频率增加和危害性加剧的趋势,其防控面临着巨大挑战[5- 6]。

气候变化对湖泊蓝藻水华影响的研究以机理解析—模拟预测—风险评估—防控策略为主线,学者们基于多学科交叉融合不断加深对蓝藻水华驱动因素和发生机制的科学认知,为湖泊蓝藻水华的有效防治提供科学支撑。水体理化性质、生物因子、湖泊形态及水动力特征和气候因子作为湖泊蓝藻水华发生的外部环境驱动因素,是诱导蓝藻水华发生和扩张的重要因素[7- 10]。蓝藻细胞独特的生理生态特性是湖泊蓝藻水华发生的内在因素[11- 12]。全球气候变化通过改变气温、CO2浓度、降水和风等气候因子影响湖泊水文水动力条件及其营养盐生物地球化学过程,致使蓝藻水华发生发展机制更为复杂,增加了湖泊蓝藻水华发生发展的不确定性,削弱了治理工程对蓝藻水华控制的正面效应[13- 16]。已有的气候变化对湖泊蓝藻水华发生机制的研究较为零星,缺乏系统总结归纳,且已有的营养盐控制、物理清除、化学药剂添加和生物操纵等湖泊蓝藻水华防控策略难以有效应对气候变化带来的风险[17- 18]。为此,本文在系统归纳气候变化对湖泊蓝藻水华发生机制的基础上,搭建气候变化对湖泊蓝藻水华的影响研究总体框架,并提出应对气候变化的湖泊蓝藻水华有效防控策略,以期为湖泊蓝藻水华的综合防治提供科学支撑。

1 湖泊蓝藻水华发生机制

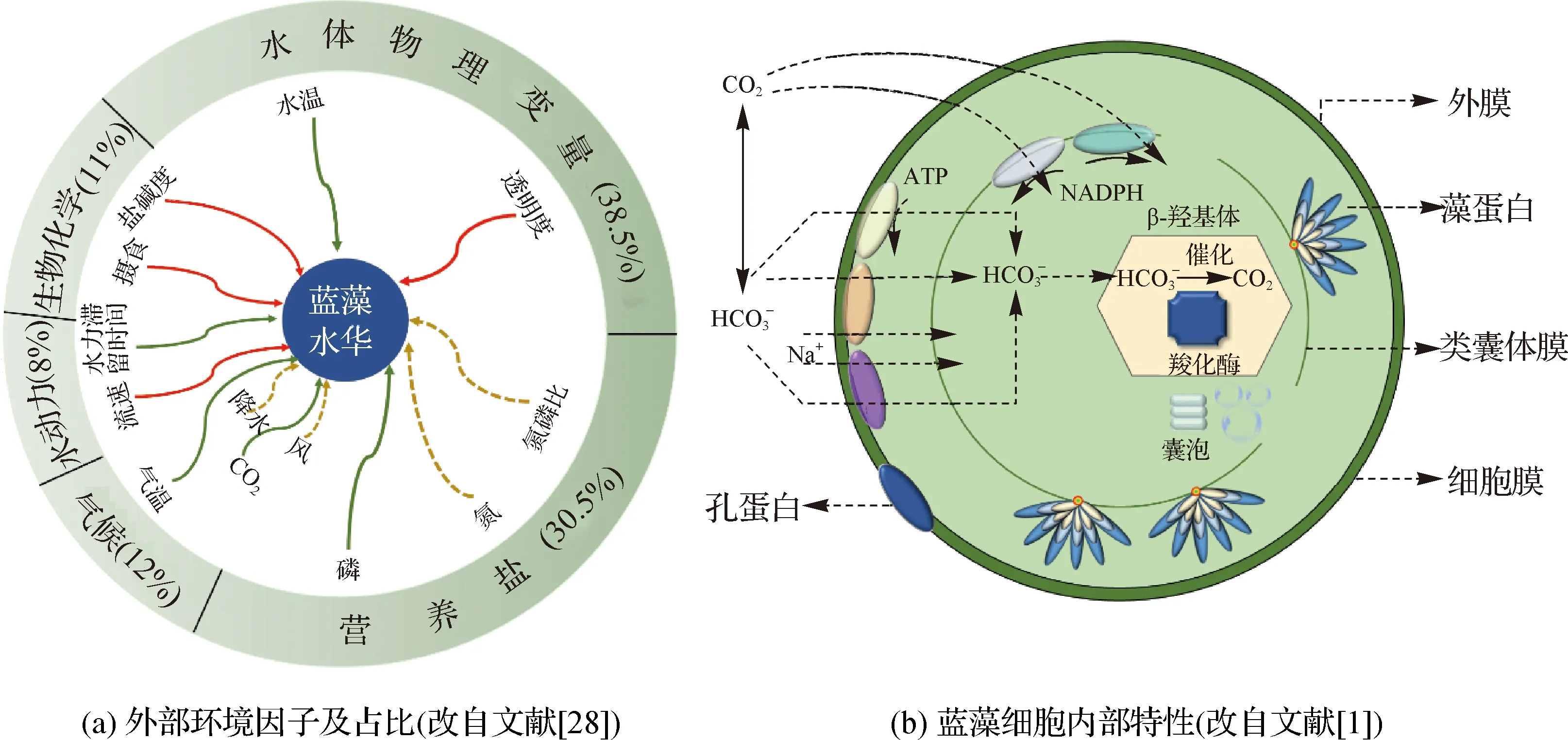

湖泊蓝藻水华发生受到外部环境因子和内部生理生态特性的共同驱动。外部环境因子是促使湖泊蓝藻水华发生的主要因素,包括营养盐(氮、磷、氮磷比)、水体物理变量(水温、透明度等)、水动力条件(流速、水力滞留时间等)、生物变量(浮游动物、滤食性鱼类等)和气侯因子(气温、CO2浓度、降水和风等)等(图1(a),图中红色实线表示抑制作用;绿色实线表示促进作用;黄色虚线表示既有抑制又有促进作用)。其中,水温、磷、CO2浓度、水力滞留时间等因子促进蓝藻水华的发生[19- 20],流速、摄食和盐碱度等抑制蓝藻水华的发生[21- 22],而氮磷比、氮、降水和风速等因子对蓝藻水华的发生既可起到促进作用又可起到抑制作用[23]。蓝藻区别于其他真核浮游植物,没有细胞核,具备独特的羧基体小室、囊泡、藻蛋白等(图1(b))。蓝藻凭借着独特的细胞结构具备固氮特性、CO2浓缩机制、产生浮力和藻毒素等特有的生理生态特性,从而使得自身在浮游植物竞争中具有明显的优势[11- 12]。目前,单独针对外部环境因子和内部生理生态特性对湖泊蓝藻水华发生的作用机制研究已开展大量工作,但缺乏两者协同作用下的湖泊蓝藻水华发生机制的定量研究。

图1 湖泊蓝藻水华发生的驱动因素Fig.1 Driving factors of cyanobacteria bloom in lakes

1.1 外部环境因子对湖泊蓝藻水华发生的作用机制

浮游植物生长的限制性营养盐一直是水生态领域争论的焦点。学者们普遍认为固氮蓝藻的存在促使磷是蓝藻水华的限制性营养盐[24- 25],缺乏湖泊形态特征相关的湖内生物地球化学过程的综合考虑。已有研究表明,在垂直分层的深水湖泊(混合深度>平均深度)中,沉积物中的磷很难通过再悬浮释放到水体中被蓝藻利用,大多表现为磷限制;浅水湖泊(混合深度>最大深度)中,表层水动力扰动促使沉积物中的磷极易释放到水体中,大多表现为氮限制,而蓝藻凭借固氮特性更容易在浅水湖泊表层发生水华[26- 27]。因此,浅水湖泊的蓝藻水华防控需要氮磷双控,亟需确定湖泊的营养盐控制阈值。全球温带湖泊总磷质量浓度达到0.1 mg/L时,湖泊蓝藻水华发生的风险达到80%左右,而总氮和总磷质量浓度分别低于0.8 mg/L和0.05 mg/L时,湖泊蓝藻水华才能被有效控制[28]。国内学者基于分析26个湖泊营养盐浓度与蓝藻水华关系,得出当总氮和总磷质量浓度分别超过0.88 mg/L和0.021 mg/L时会发生藻华现象[29]。

除了营养盐外,温度、光照、水动力特征等非生物因子和鱼类、浮游动物等生物因子也是限制湖泊蓝藻水华发生的重要外部环境驱动因素。在富营养湖泊中,适宜的水文气候条件和较少的生物摄食极易促进蓝藻水华的发生。蓝藻的最适水温为25~35℃,相对于硅藻和绿藻具有耐高温的特点,导致湖泊蓝藻极易在夏季爆发[30]。量化营养物质和光照对浮游植物竞争及其群落多样性的相对重要性,也是理解湖泊蓝藻水华发生机制的重要研究内容。基于藻类资源竞争模型,学者们提出了藻类竞争理论,即蓝藻在贫营养时为氮、磷共同限制,中营养时为养分和光照共同限制,富营养时为光限制[8,31]。此外,流速、流量和水体扰动等水动力因子通过改变水体营养盐浓度和水生生物群落结构影响浮游植物的生长和竞争[32- 33]。回溯以往针对蓝藻水华发生机制的研究发现,单一环境因子或某类影响因子驱动下湖泊蓝藻水华的发生机制研究较多,缺乏量化多环境因子协同作用对蓝藻水华发生机制及其贡献率的研究。

1.2 内部生理生态特征对湖泊蓝藻水华发生的作用机制

蓝藻内部形成的类囊体结构为固氮作用产物和光合作用产物的互不影响提供了空间,内部固氮酶复合物不断将大气中的氮气转化为还原态的可利用溶解态氨,削弱了氮限制对蓝藻生长的影响[34- 35]。高密度的蓝藻在进行光合作用时会消耗大量水体中的CO2,CO2的减少会对蓝藻增殖产生碳限制[36]。为了维持对CO2的吸收,蓝藻内部的羧基体小室对CO2进行浓缩,转化自身的有机碳,最大限度减少蓝藻光合作用的碳限制[37]。为了支撑蓝藻能在水体表层获取更多的可利用光能和CO2,蓝藻细胞内部的囊泡为其提供了浮力,促使其能漂浮在水体表层[38]。不同形态的蓝藻也表现出不同的浮力调控能力,聚集在水柱表层的蓝藻群体通过自遮荫效应增强水柱的光衰减,对蓝藻水华的形成和持续时间具有正反馈调节作用[39]。蓝藻为了保障自身的竞争优势,能够产生多种有毒的次生代谢物,可以阻止自身被浮游动物摄食,对无脊椎动物甚至大型哺乳动物均有毒害作用[40- 41]。可见,蓝藻独特的生理生态特征是湖泊蓝藻水华发生的内在影响因素。

2 气候变化对湖泊蓝藻水华发生机制的影响

气候变化是湖泊蓝藻水华全球扩张的催化剂和风险放大器,通过改变气候因子影响湖泊的营养盐、理化性质和生物因子增加湖泊蓝藻水华发生频率和强度,但在深水湖泊和浅水湖泊有所差异[42- 45]。气温、CO2浓度、降水和风速等气候因子的变化直接影响湖泊生物地球化学过程,改变蓝藻对营养盐的输移转化和补给模式(图2(a))。浅水湖泊中,频繁的水体扰动促使表层沉积物的营养盐通过再悬浮作用进入水体中,进而满足有害蓝藻水华的营养需求(图2(b)),气候变暖通过延长深水湖泊热力分层和深水缺氧持续时间的同时降低垂直湍流的混合作用,促使蓝藻水华日益严重(图2(c))。以下重点从气温升高、CO2浓度增高、极端气候事件频发等方面阐述气候变化对湖泊蓝藻水华发生机制的影响。

图2 气候变化对湖泊蓝藻水华发生机制的影响示意Fig.2 Schematic diagram of the impact of climate change on the cyanobacteria bloom- forming mechanism in lakes

2.1 气温升高对湖泊蓝藻水华发生机制的影响

气温升高通过影响湖泊水温、水体热力分层、垂向混合和生物群落结构等促使蓝藻对营养盐的利用效率提升以及被摄食的概率减小,从而导致蓝藻水华发生规模、频率和持续时间的增加[44- 47]。例如,随着气候变暖太湖蓝藻水华由最初的夏季集中爆发向春、秋扩张,爆发时间提前且持续时间增长[47]。水温升高也会通过降低沉积物附近的溶解氧促使沉积物中磷释放到水体中,尤其是深水湖泊由于热力分层的持续时间延长进一步加剧了深水缺氧持续时间[48]。此外,温度升高减小了混合层的厚度,增加了单位体积内藻类细胞个数,下层蓝藻也更易凭借浮力向表层聚集,扩大了蓝藻水华的规模[49]。气温升高对寒区湖泊蓝藻水华的发生影响更为明显。气温升高可以缩短冰封期时长和减少冰盖,导致湖泊理化性质改变,促使蓝藻春季物候期提前,蓝藻水华发生时间提前且持续时间延长[50- 51]。例如北欧瑞士和芬兰等,随着气候变暖导致湖泊水温上升、更加持久的垂直分层和更早的冰盖融化等条件促使蓝藻水华发生的持续时间延长[52- 53]。然而,如何量化气候变化驱动下营养盐在气- 冰- 水- 土界面的迁移转化成为寒区湖泊蓝藻水华研究的难点。

2.2 CO2浓度增高对湖泊蓝藻水华发生机制的影响

21世纪末大气中的CO2质量浓度将增长1倍,快速增加的CO2浓度可通过增强蓝藻的光合作用提高湖泊初级生产力,也可与水体中磷化氢共同作用促进蓝藻生物量增加[54- 55]。此外,CO2可通过提高对营养盐利用效率促进蓝藻生长速率的提升,如微囊藻在高浓度CO2环境中对CO2吸收速率相对于其他藻类增加了1.8~5.0倍,更有利于微囊藻水华在湖体表面形成[15,18,56]。同时,湖体表层密集的蓝藻水华增加了水柱光衰减的同时加速了下层水柱蓝藻上浮,增加了湖泊蓝藻水华发生的规模。可见,高浓度CO2环境有利于蓝藻水华的形成和扩张。

2.3 极端气候事件频发对湖泊蓝藻水华发生机制的影响

极端气候事件主要指暴风雨和极端干旱等,主要通过改变外部环境因子间接影响蓝藻水华的发生。降水和风能快速改变和调节湖泊物理和化学结构(如光、营养盐和温度等),导致整个湖泊中非生物因素的变化和浮游植物的扩散运动,驱动湖泊蓝藻水华的发生发展[57- 58]。暴风雨事件中降水通过冲刷作用将流域营养盐和悬浮物携带输入湖泊,在增加湖泊营养负荷的同时也造成湖泊的光衰减,而光限制和滞留时间的缩短限制了蓝藻水华的发生[57,59]。暴风雨事件中风力通过物理扰动显著引起湖泊混合,造成水柱稳定性降低,尤其较高的风速(>4.0 m/s)会通过增加再悬浮作用增加湖泊营养盐的同时也促使垂向分布趋于均一[60- 61]。对于垂直分层的深水湖泊,由于水- 沉积物界面的反硝化作用和厌氧条件,暴风雨会促使下层磷带到表层水体中,表层水体中低氮磷比为固氮蓝藻的快速生长提供了有利条件[48]。然而,也有学者认为暴风雨导致的离散效应和再悬浮促使蓝藻对光的可利用性降低和聚集程度降低,促使蓝藻水华发生概率降低[62]。极端干旱事件往往通过减小湖水混合度和增长水力滞留时间促使湖泊营养盐富集,诱发蓝藻水华的发生[63]。极端气候事件对湖泊蓝藻水华的影响取决于水体营养负荷、光限制、水力滞留时间、流速以及湖泊垂向混合对蓝藻水华生消的相对作用。

3 气候变化对湖泊蓝藻水华的影响研究框架

综合国内外气候变化对湖泊蓝藻水华的影响研究,以“机理解析—模型构建—模拟预测—风险评估”为研究思路,搭建气候变化对湖泊蓝藻水华的影响研究总体框架(图3)。气候变化通过驱动气候因子的改变影响湖泊的理化环境,促使蓝藻群落结构、营养结构、空间运移和生命周期发生变化,解析气候变化对蓝藻水华生消的作用程度和贡献,从而研究气候变化对湖泊蓝藻水华发生机制的影响。在此基础上,利用“空- 天- 地”三位一体化监测体系获取大量野外实时数据搭建大数据监管平台,将气候模式中共享社会经济路径(SSPs)和典型浓度路径(RCPs)作为蓝藻水华发展演变的驱动条件,作用于湖泊水动力- 水质- 藻华模块,构建湖泊气候- 水动力- 水质- 藻华机理综合模型。该模型在深入刻画蓝藻水华功能群水平和表征型水平发生机理的基础上,以蓝藻生物量和蓝藻藻密度为约束指标,有效预模拟气候条件驱动下的蓝藻水华规模、频率和持续时间的发展演变。以蓝藻生物量、蓝藻水华堆积风险指数和藻毒素含量作为健康风险评估模型的输入条件,以终生暴露计量和健康风险熵值为评价指标,划分蓝藻水华造成的健康风险等级,为应对气候变化影响下的湖泊蓝藻水华防控提供科学理论和技术支撑。

目前,气候变化对湖泊蓝藻水华发生机制的影响研究是当前湖泊生态学研究的核心问题。大多数研究集中在气候变化对湖泊蓝藻水华驱动因素以及蓝藻水华发生强度的影响。宏观尺度上,利用遥感手段分析气候变暖促使全球或全国范围内湖泊蓝藻水华发生时间提前、持续时间增长、发生规模扩张[3,5- 6];单个湖泊尺度上,不仅基于野外观测和室内模拟方法解析气候变化对湖泊蓝藻水华生消的驱动机制,且可以对蓝藻水华进行短期的预报预警[7,42]。然而,已有的研究大多是利用控制变量的方法量化单一外部环境因子对湖泊蓝藻水华的贡献率,且难以对未来气候变化情景下湖泊蓝藻水华发生发展进行预测,也缺乏气候变化驱动下湖泊蓝藻水华造成的健康风险评估研究,限制了湖泊的有效治理。为此,模拟预测气候变化情景驱动下的湖泊蓝藻水华发展趋势及其健康风险评估成为未来研究的难点和重点。

图3 气候变化对湖泊蓝藻水华的影响研究框架Fig.3 Research framework on the impact of climate change on cyanobacteria blooms in lakes

4 应对气候变化的湖泊蓝藻水华防控策略

基于湖泊蓝藻水华发生的驱动因素、机制及其对气候变化的响应研究进展和综合分析,笔者从湖泊蓝藻水华发生的风险预测、湖泊综合治理、流域综合管控和全球温室气体控制4个方面提出应对气候变化的湖泊蓝藻水华防控策略。

4.1 提升湖泊蓝藻水华发生的风险预测能力

因果驱动的机理模型和数据驱动的统计模型通过刻画水体表层(藻华面积、色素浓度)和水体三维空间内蓝藻生物量,量化蓝藻水华发生规模、频率和持续时间。传统的生态模型往往刻画浮游植物与外部环境因子的概率分布关系,缺乏多环境因子协同作用下蓝藻水华发生机理的分析,以及长期时空动态变化的模拟预测[64- 66]。受气候变化的影响,湖泊蓝藻水华发生机制的模拟预测受到营养盐来源不清、多因子协同作用机制不明、机理模型与统计模型难以耦合以及数据数量和质量的影响,制约了蓝藻水华长期时空动态变化的模拟预测精度。为此,笔者提出一种耦合气候模块的湖泊藻华机理概念模型(图4),该模型嵌入了气候因子与多种环境因子协同作用下生物化学反应过程影响下湖泊蓝藻与其他藻类之间的竞争机制,量化气候变化对蓝藻生物量和密度的贡献率,提升未来气候变化情景下湖泊蓝藻水华发生的风险预测能力,为应对气候变化的湖泊蓝藻水华防控策略制定提供支撑。

图4 耦合气候模式的湖泊藻华机理概念模型Fig.4 A conceptual model of lake algae bloom mechanism coupled with climate module

4.2 强化湖泊蓝藻水华的综合治理

为了积极应对气候变化导致湖泊蓝藻水华发生的风险和危害,迫切需要从降低湖泊的营养盐控制标准、加强湖泊底泥疏浚、水动力重构和强化湖泊生态修复等途径加强湖泊综合治理。未来气候变暖的影响下,湖泊蓝藻水华防治的营养盐控制标准需要适当降低,例如21世纪末气温升高导致太湖藻华所需的氮、磷质量浓度分别需要在原有的营养盐标准基础上降低46.17%和15.24%[67]。底泥营养盐释放是制约浅水湖泊蓝藻水华治理成效的关键。“引江济巢”大大改善了巢湖的水动力场,通过加速水体流速和缩短水力周期改善湖泊水质,降低蓝藻水华发生的强度[68]。强化湖泊生态修复、提升湖泊生态系统的自净能力,也是进行湖泊蓝藻水华治理的重要措施。

4.3 加强湖泊- 流域一体化的综合管控

流域是湖泊营养盐的主要来源,极端降水事件将增加湖泊外源营养盐负荷,削弱湖泊富营养化和蓝藻水华的治理效果。例如,2007—2015年太湖总氮和总磷分别下降了42.5%和31.2%,但2016年太湖流域的洪水携带过量营养盐输入太湖,促使2017年太湖蓝藻水华发生规模创纪录[58]。因此,从流域尺度上应采用制定更为严格的污染排放标准、提高农业用水效率、控制农药化肥施用量和加强生态流域建设等措施,削减流域营养盐输入,切实有效控制湖泊蓝藻水华发生的营养盐来源。

4.4 控制全球温室气体CO2的浓度

尽管可以对湖泊- 流域营养盐进行控制,但全球CO2浓度的升高也会造成低营养盐浓度的湖泊发生蓝藻水华,对湖泊蓝藻水华的有效治理防控提出了严峻的挑战。世界各国应积极响应《巴黎协定》和《联合国气候变化框架公约》中21世纪末实现温室气体净零排放的要求,进行节能减排技术、清洁能源技术和绿色增长理念推广和实践[69]。中国作为全球温室气体排放大国之一,推出了多阶段混合主导型碳中和实现模式,实现CO2排放量和CO2吸收量的平衡[70]。工业清洁能源使用、生活方式低碳转型、发展绿色建筑、减少国内外交通运输排放、实现农业可持续发展、生态保护修复和CO2淀粉化技术等方式进行碳减排和碳增汇,最终实现双碳目标[71- 72]。

5 结论与展望

通过对湖泊蓝藻水华发生机制大量文献综述,明确了外部环境因子(气候因子、营养盐、水体物理性质、水文水动力条件和生物因子等)和内部生理生态特征(固氮特性、CO2浓缩机制、产生浮力和藻毒素等)是驱动湖泊蓝藻水华发生的主要因素,二者协同作用于蓝藻水华发生的研究较少。未来全球气候变化将直接改变气温、降水、CO2浓度和风等气候因子进而影响湖泊水文水动力条件及营养盐生物地球化学过程,增加湖泊蓝藻水华发生发展的频率和强度,严重威胁湖泊生态系统安全和人体健康。为了应对未来气候变化对湖泊蓝藻水华发生发展带来的风险和挑战,搭建了以“机理解析—模型构建—模拟预测—风险评估”为思路的研究框架,提出了提升湖泊蓝藻水华发生的风险预测能力、强化湖泊蓝藻水华的综合治理、加强湖泊- 流域一体化的综合管控和控制全球温室气体CO2的浓度等应对气候变化的湖泊蓝藻水华防控策略。为了推进全球气候变化背景下湖泊蓝藻水华发生机制及防控策略的研究,基于已有成果和存在的问题,提出以下几方面建议与展望:

(1) 建议完善“空- 天- 地”三位一体化监测体系,搭建湖泊藻类和水质大数据监测平台,是应对气候变化的湖泊蓝藻水华发生机制研究的首要任务。

(2) 加强外部环境因子与内在生理生态特性相结合的系统动力学研究,制定应对气候变化的湖泊营养盐控制标准。

(3) 构建湖泊气候- 水动力- 水质- 藻华机理模型,量化气候变化对蓝藻水华规模、频率和持续时间的影响及贡献率,预测未来气候变化情景下湖泊蓝藻水华发生的风险及强度。

(4) 将湖泊蓝藻水华发生的CO2影响机制纳入全球温室气体控制的政策制定考虑范畴,制定更科学的碳排放标准并付诸行动。

致谢:感谢中国科学院东北地理与农业生态研究所的客座研究员孙广智研究员(ORCID ID 0000- 0003- 3190- 497X)对本文英文摘要的润色。