黑河下游颈口裁弯后河道三维水流结构研究

2022-05-10李志威鲁瀚友胡旭跃

李志威,文 杰,陈 帮,鲁瀚友,胡旭跃

(1. 武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室 湖北 武汉 430072;2. 长沙理工大学水利与环境工程学院,湖南 长沙 410114)

颈口裁弯是弯曲河流横向蜿蜒蠕动至极限弯曲度,在河岸侵蚀或极端洪水作用下触发颈口上下游水流贯通的极端地貌过程[1]。黄河源区若尔盖盆地的黑河下游是典型的弯曲河流,其某些河湾颈口的宽度远小于平均河宽,即逼近随时可发生颈口裁弯的临界条件[2]。近10 a对黑河下游弯道的追踪观测中,恰逢黑河于2018年7月遭遇45年一遇洪水过程,加速黑河牧场弯道颈口上下游河岸相向侵蚀,致使最窄宽度约6 m的颈口提前发生较为罕见的自然裁弯事件。此颈口裁弯发生后,新河道快速展宽下切,原河道进出口则逐渐淤积,这2个过程导致新河道及相邻下上游河段水流结构发生强烈调整。

弯道水流是强三维的螺旋流运动[3],前人已开展大量规则弯道的水槽试验,对于弯道水面超高、流速分布、横向环流、边界切应力等已有较丰硕成果[4- 9]。在野外观测方面,长江荆江河床试验站于20世纪六七十年代对下荆江人工裁弯前后开展了较系统的河道水流、泥沙和地形观测[10]。近期以长江中游石首河段为原型,在实验水槽中采用多普勒流速仪测量弯道三维流速并分析崩塌体对水流结构的影响[7- 8],以及采用声学多普勒流速剖面仪(ADCP)开展长江与鄱阳湖大型交汇口弯曲河段的水流结构观测[11]。国外学者利用ADCP观测了弯曲河道三维水流结构与床面形态,揭示了斜槽裁弯过程的水流结构调整及新河道环流结构发育过程[12- 14]。可见,室内实验和原型观测有助于科学认识弯道裁弯后水流结构及环流形成机制。目前弯曲河流自然裁弯模式及裁弯后河道响应已有较清晰认识[1- 2],但对颈口裁弯后新河道和原河道的水流结构仍缺少原型观测[15],使得自然裁弯的水动力调整机制尚不清晰。对黑河下游Ω型弯道的颈口进行多年跟踪调查发现,2018年7月的极端洪水导致原本尚需5 a发生裁弯事件的颈口提前冲溃,河段坡降由0.04%增大为2.20%。但是,受高原恶劣环境与试验条件限制,无法开展连续时间序列下水流结构观测。

本文基于ADCP原型观测技术和Velocity Mapping Toolbox (VMT)后处理软件[4],2019年和2020年夏季采用ADCP观测黄河源黑河下游弯道发生裁弯后的河道水流结构。通过计算弯道环流强度及方向,对比分析颈口裁弯对环流结构的影响,有助于深入认识自然裁弯后弯道水流结构调整及对河床冲淤的影响。

1 研究河段与研究方法

1.1 研究河段

黑河是黄河源区若尔盖盆地中的主要支流,发源于四川省若尔盖县东南部的岷山,河长约456 km,流域面积约7 608 km2,由东南向西北流经红原县和若尔盖县,最终从玛曲县汇入黄河干流(图1)。黑河下游遍布形态各异的弯曲河道,其中位于若尔盖县城以下约63 km的黑河牧场村附近有一个典型的Ω型弯道,该处河道宽度为55~80 m,在2018年之前已十分逼近颈口裁弯(图1(a))。根据2011—2020年跟踪调查发现,2013年4月16日颈口宽度约12 m,2018年5月31日采用无人机航测颈口宽度最窄断面约5.94 m(图1(a)),根据河岸侵蚀速率估计,该弯道至少需5 a发生颈口裁弯。2018年7月11—17日出现45年一遇极端洪水过程(最低日平均洪水流量达到227 m3/s,7月13日16:24达到376 m3/s的洪峰流量)。根据2019年5月14日实地调研得知,此次洪水促使该弯道颈口上下游在2018年7月16日前的数天时间内贯通,实现颈口裁弯,坡降由0.04%变为2.20%,增大5.5倍。裁弯后老河道进口淤积,新老河道分流比为100∶1.4。汛期后黑河牧场村为了维持原Ω型河湾内侧放牧交通,保持河流原来自然弯曲河道的流路,向阿坝州和若尔盖县水利局申请防洪抢险项目。2019年4月,黑河牧场村在颈口上游修筑土坝,阻挡新河道的裁弯水流,迫使水流沿原河道流动,但是2019年汛期人工堤防发生溃决(图1(b))。2019年汛期后在颈口上游继续修筑卵砾石的堆石堤坝,并于当年10月竣工(图1(c)),原裁弯新河道被阻挡,水流再次回归原河道。

图1 黑河下游颈口裁弯与野外观测无人机航测影像及断面布置Fig.1 Formation and field survey of a neck cutoff in the Lower Black River

1.2 野外观测

2018年5月,在黑河下游使用大疆无人机航测颈口河道。2019年5月14日(平均流量42.4 m3/s)和2020年8月3日(日流量110 m3/s),在黑河下游使用大疆无人机航测颈口河道,采用ADCP实测河道水流结构。对水流结构进行原型观测时,利用TRDI的软件包River Surveyor Live进行数据采集和数据流的集成。2019年ADCP尚未配备差分全球定位系统(DGPS),所以采用中海达GPS- RTK对实测断面进行打点定位。

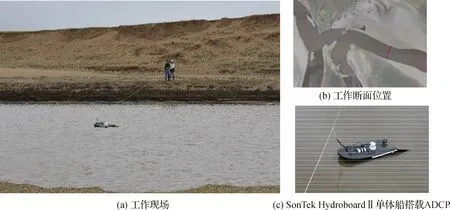

测量断面的布置尽量保证裁弯河道和完整弯道全覆盖,但裁弯后受测量环境和仪器设备限制,无法在老河道布置断面。在2019年水流观测基础上,2020年断面布置间隔更大、范围更广(2019年测量间距12 m,2020年测量间距50 m),以分析进入弯道前和整个弯道的水流结构。根据裁弯后现场情况和测量实施的可行性,2019年和2020年分别施测了31个和14个断面的水流数据,见图1(b)和图1(c)。本研究采用SonTek Hydroboard Ⅱ单体船搭载ADCP,并借助绳子在研究河段人工拉船,对裁弯河段进行断面水流数据采集(图2)。在River Surveyor Live软件中设置好参数后,ADCP开始走航,拉动小船匀速测量,获取水流和河床轮廓数据;每个测量断面往返均匀地进行2次测量,尽量消除随机误差与数据质量不佳(风力、水流等因素影响导致单体船离开水面,断面数据不全)的影响。

图2 采用ADCP测量河道水流Fig.2 Conducted field measurements using ADCP

1.3 数据处理方法

断面水流数据采集完成,采用River Surveyor Live软件进行预处理,以SonTek MAT文件输出,以便在Velocity Mapping Toolbox(VMT)中后处理[4]。预处理主要包括单个样本和一般数据的检查,进行GPS- GGA ENU坐标与底跟踪ENU坐标的对比,断面测量走航轨迹的平顺度分析,确定单断面分析或是多断面空间平均分析,为数据可视化分析做准备。对缺乏GPS数据的2019年实测数据,采用RTK、Google Earth和MATLAB 2015b插值获取位置信息。由于手动测量造成的位置偏差,所得剖面流场图与实测相比,将产生10%~35%不同程度的整体压缩、变形或偏移。2019年D2断面文件损坏(存储系统故障,无法找回),无法进行后处理,因此处理结果缺少D2断面数据(图1(b))。

根据在River Surveyor Live软件中对原始文件的预处理情况,利用VMT选择单个样线处理或多样线平均。将预处理后的数据导入基于MATLAB 2015b的VMT软件包,进一步处理、可视化和分析ADCP收集的数据,生成河道横截面处的三维速度场(主流和二次流流速均采用软件内置的Rozovskii方法计算[4])。利用VMT能可视化深度平均流速,深度平均(指垂直水面方向上对纵向、横向、垂向流速矢量和进行平均)流速计算采用以下公式[4]:

(1)

式中:Vla为深度或层平均速度;Vb为速度的北或东分量(独立地平均);d1和d2分别为平均深度范围的下限和上限。本研究通过设定垂直深度的平均范围(本研究默认水面以下0 m至河床),进行流速的深度平均计算,可视化生成平面流场图。为分析环流结构,引入环流强(旋)度计算公式和环流强(旋)度变幅计算公式。环流旋度采用以下公式计算:

(2)

式中:Rij为测量断面内任意位置的环流旋度;Vij为横向分速度(左岸为正);Uij为纵向分流速(向下游为正);i和j分别为第i行和第j列(对应剖面流场图中栅格数据节点位置,如图3所示)。

以环流旋度表征环流强度,采用以下公式衡量环流强度:

(3)

式中:I为环流强度;m和n为测量断面内的行列数目,不同断面具体数值不同。

图3 剖面流场图的删格数据节点Fig.3 Grid data nodes of profile flow field date

采用环流强度变幅描述环流结构的空间稳定性(环流强度在水流方向上和断面方向上大小的均匀分布程度),定义如下公式计算:

(4)

式中:A为环流强度变幅;x1、x2代表不同位置,即平面尺度上不同的断面位置或断面内不同的横向和垂向区域。

1.4 测量误差分析

本研究采用的ADCP配备了9个波束系统,包括2组、每组4个测量流速剖面的波束(每组的工作频率不同)和1个测量水深的垂直波束。仪器有自动调节多种工作频率和采样单元自动调整的功能,无论水深和流速如何变化,系统总能处于最佳的设置状态,无需人为调节。由于ADCP数据采集是一个动态过程,因此除仪器本身及环境因素外,还涉及测量、盲区、仪器安装操作、测深、方位角测定等带来的误差。

(1) 环境误差。水中的盐度对超声波在水中传播速度的影响,由于淡水含盐量在0.01‰~0.05‰之间,盐度的影响忽略不计。水温会影响声波的传播速度,设备内置的温度传感器,可以自动补偿水温对测量的影响,保证误差在2 ℃以内。因测量时环境温度变化小,水温影响可忽略。

(2) 测量误差。实际测量时,测量开始与结束位置换能器距左右岸距离的估测具有误差,估测值与实际值相差0.5 m以内,距现场实测河宽估计,其相对实际值的误差在1%~3.5%。

(3) 操作误差。不同研究区域磁偏角存在差异,而罗盘校正可以使设备参数代表实际情况及补偿仪器周围磁场对系统的干扰。罗盘校正时,晃动纵摇和横摇幅度小于测量实际晃动的幅度时,会产生明显的艏向误差,相反情况下也会产生艏向误差。因此,罗盘校正时应尽可能使晃动幅度与实际幅度相同,并且晃动纵摇和横摇应该比较缓慢。本研究野外实验的磁场误差在测量系统保证下控制在3.5%以内。

(4) 盲区误差。由于仪器探头安装于水面之下,靠近河底的最后测量单元会受到“损伤”,或者测量剖面的最后剖面会受到波束的旁瓣干扰,使得靠近水面和河底的一部分面积无法测量。本研究ADCP换能器探头声束与仪器轴线夹角为50°,底部旁瓣干扰区为水深的20%。由于VMT不会通过将速度数据外推到床层或地表来估算这些未测量区域中的速度。因此,VMT中的平均深度仅在测得垂直范围内的数据执行。

本研究野外测量严格按照操作手册进行试验,将所有误差控制在标准以下,所测数据能有效描述天然河流水流结构特性。

2 结果分析

2.1 深度平均流速分析

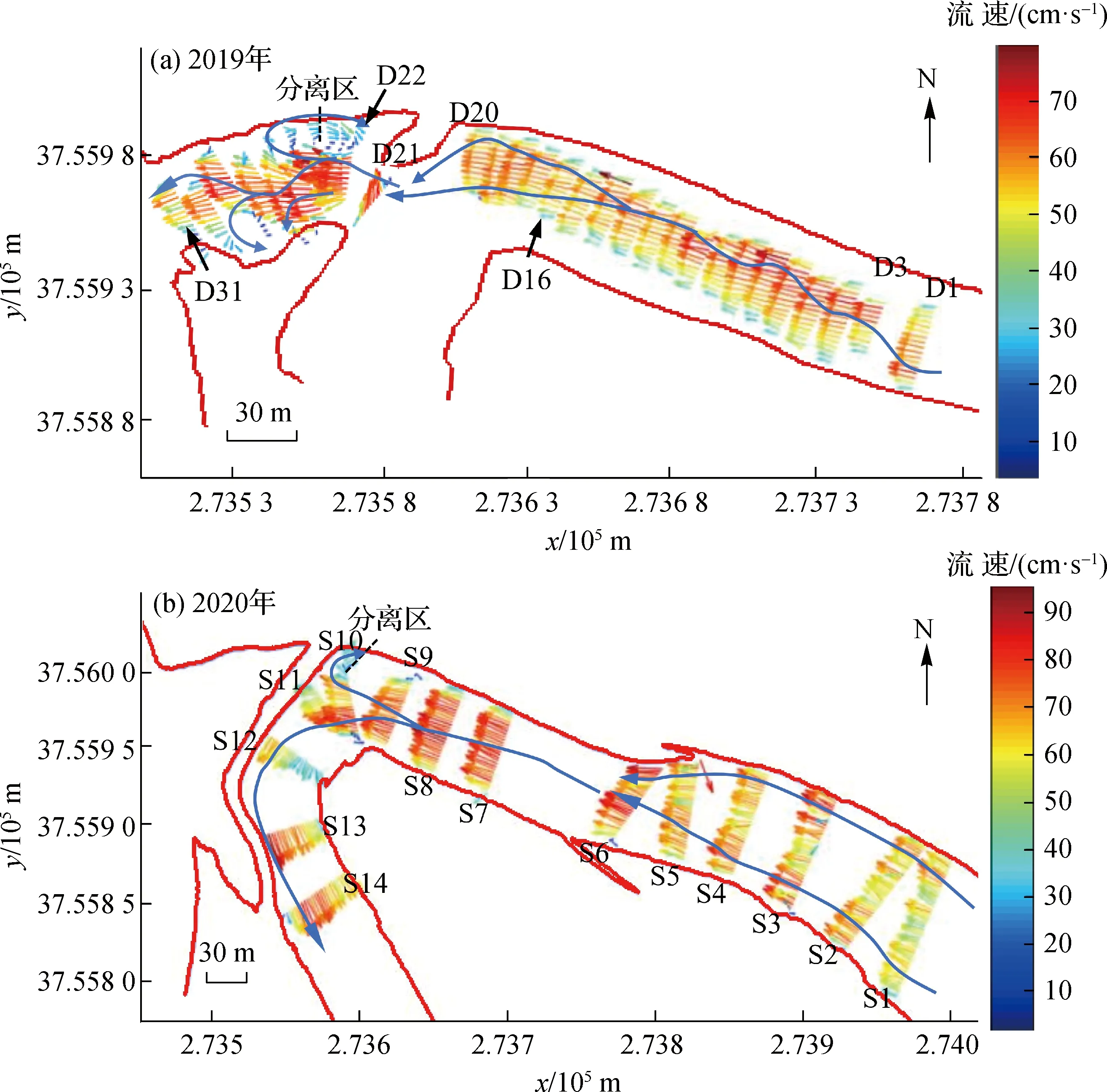

图4中的边界线代表无人机影像中提取的河岸线大体位置,矢量箭头代表水面以下水体的深度平均流速。根据裁弯河段的深度平均流速平面图,可大致确定裁弯后3个主要水流特征:① 裁弯后,新河道水流结构显著变化,与完整弯道的凹岸相比,在右岸(侵蚀侧)不同部位产生规模不同,但分布范围相同的水流分离区(回流);② 弯道上游顺直河段水流流路相似,但裁弯弯道水动力轴线向凹岸偏移0.2B(B为河宽)的距离;③ 裁弯后新河道入口右侧仍存在侵蚀作用。

图4 裁弯后弯道深度平均流速矢量平面图Fig.4 Depth averaged velocity vector of the meander bend after cutoff occurred

颈口裁弯对裁弯弯道水流结构的影响强烈。弯道完整时,由于弯曲度大(大于1.5)和特有的边界,水流顶冲弯顶后在弯顶侵蚀侧形成小型回流(图4(b))。相反,2019年研究河段弯道颈口位置已发生裁弯,且修筑土坝发生溃决,故观测期间在弯道顶点处并无水流分离区。但是,水流经过D21后,由于边界条件的剧烈改变,水流受横向压力和剪切作用,在靠近新河道入口的右岸产生了水流分离区(图4(a)标记处),形成规模明显增大的回流。这2类情况下水流分离区产生的位置和规模虽有不同,但水流分离区的分布方位和范围相近,均在靠近右岸0.3倍河宽范围内(图4)。

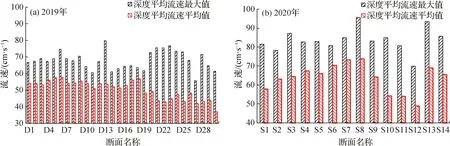

颈口裁弯后,颈口(D21)河宽逐渐加宽到D20的1/2,上游来水汇集,流速显著增大,深度平均流速上升到49.2 cm/s。但是,由于原河道部分分流,D21左岸流速明显低于右岸,最大流速差接近40.0 cm/s,流向偏右(图4(a)),这说明此时新河道的缺口尚未稳定,水流对缺口右岸还有侵蚀作用。水流进入新河道,流速分布紊乱,深度平均流速断面平均值与最大值之差呈现先增大后减小的趋势,在D23附近达到32.6 cm/s的最大差值,其大小与完整弯道弯顶处的30.7 cm/s相近(图5)。

图5 河道深度平均流速沿程变化Fig.5 Change in depth averaged velocity along the course

2020年S6—S9河段是与2019年D1—D20相对应的顺直河段,该河段在2019和2020年野外观测时水动力轴线沿程分布相似,并且在弯顶时均靠近凸岸。颈口裁弯后(2019年5月14日),河道形态和边界条件改变,高流速区较弯道完整时(2020年8月3日)向右偏移0.2B。

从水动力轴线角度分析,2019年时水流较均匀地从D1断面流入,随后水动力轴线在一段距离内偏向右岸摆动。从D16附近开始,水流左移,逐渐扩散至D20均匀进入弯道,流向原河道顶冲的裁弯口,全程深度平均流速平均值为54.0 cm/s。2020年修筑堆石坝后,相同河段上游一段距离内主流线靠两岸分布。S4—S6断面,由于河道束窄,水流汇流,水动力轴线集中,S6断面深度平均流速由S5的66.0 cm/s增加至70.4 cm/s。进入相同顺直河段(S6—S9河段),高流速区与2019年相似,逐渐从右往左偏移,并在过渡段开始发散。

由于流量、水位不同,观测期间流速数值存在差异,但其平面分布却相对稳定。例如在共有的顺直河段,深度平均流速断面平均值与最大值之差维持约12.0 cm/s。2019年和2020年深度平均流速断面方向上的离散度(即标准差)分别为深度平均流速平均值的17.4%、16.5%,沿河道纵向上分别为4.3%、5.4%。因此,颈口裁弯对弯道上游顺直河段的流速分布影响较小。

2.2 剖面流速与环流分析

2.2.1 纵向流速与剖面环流

(1) 纵向流速分布

黑河下游纵向流速的分布与弯道形态(平面形态和剖面形态)密切相关,高流速区的分布与深槽位置具有良好一致性。在弯顶段,最大水深与最大流速没有紧靠凹岸,反而偏向凸岸(图6中D20和图7中S10)。裁弯后,弯顶的最大流速较完整弯道离凹岸更近;弯顶处与平均纵向流速相等的等效流速位于水面以下0.4倍水深处。

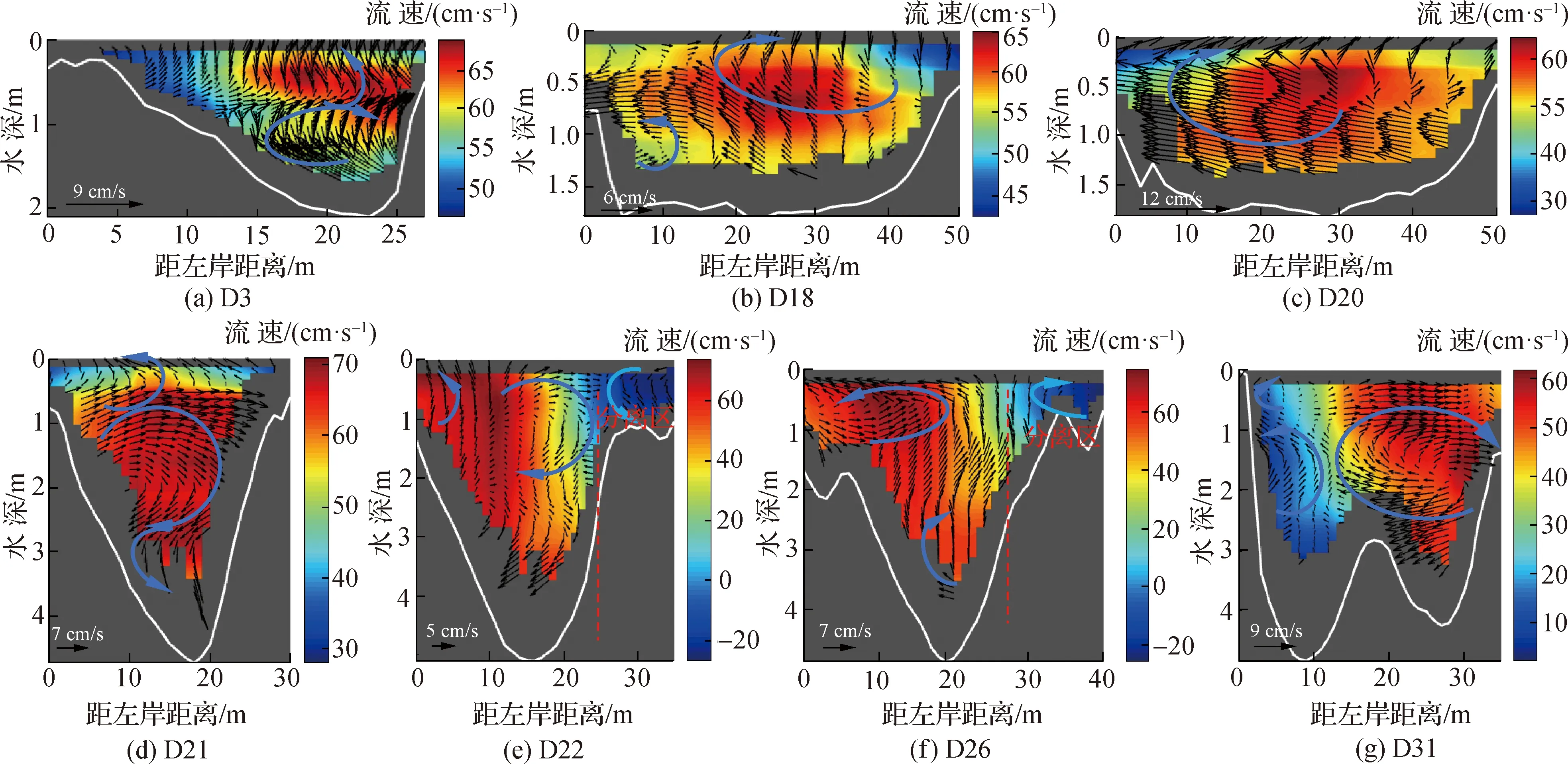

选取研究河段进出口、弯道段和新河道进出口段的典型断面(图6)对2019年剖面流场进行分析。可以发现,水流从D1进入研究区域,主流区偏向右岸;靠近弯道后,主流区逐渐向左岸偏移;弯顶位置,主流区靠近左岸。根据图6中D3、D18和D20的剖面流场图(彩色云图代表主流流速,矢量箭头代表二次流速度矢量),D1—D20河段深泓线随最大纵向流速移动,水下地形由偏向右岸的斜“V”字形变为浅“U”字形。虽然高流速区的分布与水下深槽具有良好一致性,但新河道(D21—D31断面)受水流分离区与裁弯突出物影响,高流速区向深槽左侧产生0.15B的偏移。弯顶段(D20),与平均流速(52.9 cm/s)等效的流速大致在水面以下0.4倍水深处。而颈口河段(D20、D21)受新河道过流和牛轭湖进口淤积的影响,最大流速出现在水面下0.1~0.15倍水深范围。水流进入新河道后,受水流分离区影响,纵向流速(图6中的红色虚线区)具有很大横向梯度,平均梯度高达15.3 cm/(s⋅m)。

图6 2019年7个典型剖面的主流和二次流流速分布Fig.6 Velocity of main and secondary flow for seven typical sections in 2019

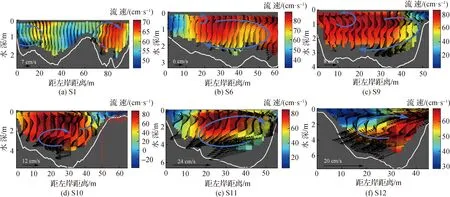

图7 2020年6个典型剖面的主流和二次流流速图Fig.7 Velocity of main and secondary flow for six typical sections in 2020

2020年筑坝后,S6至S9河段与2019年D1至D20断面为同一顺直河段,S6断面以前,河床呈“W”字形,河床发育水下沙洲,高流速区傍深槽而行,紧靠右岸,这主要与上游桥墩扰流影响,桥墩下游形成一对反向螺旋流(图7中S1)有关。进入相同顺直河段,高流速区逐渐由右岸向左岸移动,具有与2019年相同的流速分布。弯顶河段(S10),凹岸出现水流分离区,纵向流速在分离区的平均梯度达到13.3 cm/(s·m),高流速区仍然靠近凸岸。此外,弯顶处与平均流速(58.9 cm/s)等效的纵向流速大致在水面以下0.4倍水深处(与2019年的分布位置相同)。较二维明渠均匀流水面以下0.6倍水深处的等效流速位置而言,复杂的水流环境、边界组成和断面形态是平均流速等效位置改变的主要原因。

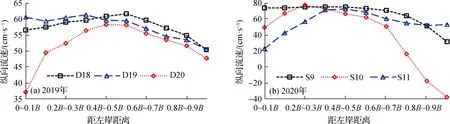

根据图6和图7提取弯道附近的主流流速作图8所示,流速的总体分布为两边小、中间大。不论是裁弯后筑坝前或是筑坝后,进入弯道后最大流速都是靠近凸岸侧,其中2020年弯顶的最大流速分布在靠近淤积侧0.2~0.3B范围内。但是,颈口裁弯后的河道最大纵向流速相比完整弯道向凹岸侧迁移0.2B的距离。这是由于纵向流速的横向分布受河道形态、比降、流量等因素影响,研究河段的特殊水力因素及弯顶水流分离区造成了这种现象的产生。此外,进入弯顶前纵向流速的横向分布较弯顶处更为均匀(图8中方框黑线)。

图8 典型剖面纵向流速的横向分布Fig.8 Transverse distribution of longitudinal velocity in typical sections

(2) 剖面环流结构分析

由于通常情况下环流强度与水深成正比,因此接近河床处的环流强度与旋度均大于水面处(最大可达5倍以上),横向环流对底部泥沙的搬运十分重要。例如在D3断面中,在距左岸15~25 m范围内的水流分布上层和下层2个大型环流结构,下层环流沿河床向左岸发展,这影响着D3断面的水下地形。D20断面中,斜向上指向凸岸的二次流平均流速达到10 cm/s,对弯顶底部泥沙的横向搬运起到重要作用,这对牛轭湖进口淤积的影响不可忽视。此外,2020年S1断面的“W”字形断面也能解释环流作用。

环流主要受河道形态、床面条件、边界条件、坡降、流量等因素影响,其中很多次生环流受河床边界的影响,具有个体偶然性。因此可以发现,由于边界形态的差别,2019和2020年相同顺直河段的典型断面出现了位置、大小存有差异的次生环流。另外,完整弯道时,弯顶分离区两侧产生2个成对反向次生环流(S10);弯道裁弯后(2019年),次生环流消失,发展为单一的顺时针环流结构均可解释。

可以发现,完整弯道与裁弯弯道弯顶断面(S10和D20断面)的主环流结构的方向均为顺直针方向。不同的是,裁弯弯道弯顶断面下层水体的环流分布在水面以下0.15~1.0倍水深范围内,而完整弯道弯顶断面下层水体的环流分布在水面以下0.4~1.0倍水深范围内。这是因为裁弯后新河道入口(D21)河道束窄,右岸水面壅高增大,压力差增大,使得在0.4相对水深以上(大于平均流速)水体所产生的惯性力(离心力)也不足以抵消左右岸压差,进而下层环流的分布范围扩大。

颈口裁弯后发生后,颈口河道过流能力不足,水流冲刷作用下河床不断加深形成窄深型河道。受新河道分流、老河道淤积及水流离心力的影响,下层水体转向,并产生指向右岸的二次流,窄深的河床边壁作为迎水面,促使新河道入口(D21)出现连续螺旋流(上下反向二次流)。该断面最下层二次流的整体方向指向深泓处,环流最大值接近10 cm/s,但最上层存在指向左岸的环流,均值达到5 cm/s。水流进入新河道后,在边壁和水流分离区的影响下,环流结构复杂紊乱,出现至少3个可识别的环流结构。新河道内典型断面深泓位置出现的垂向二次环流,可促使主流冲刷的泥沙起动后,由垂向涡流悬浮泥沙并随主流向下游输运。因此,新河道入口河段的河床冲刷下切,在河道中间出现冲刷深坑(D21、D22和D26断面所示)。

结合图6中D22、D26断面和图7中S10断面可知,这3个典型断面水流分离区(红色虚线标注右侧)的河床出现了“由陡至平”和河床边界抬高的现象,这是因为横向环流占据了对河床冲淤的主导作用,横向淘刷与回流淤积导致的河床淤高,顶部平坦。图6中的D31断面和图7中S1断面水下沙洲两侧也分布成对反向的环流结构,由此推测,成对反向二次流带动河床泥沙横向移动,当两者相遇时,流速相互抵消,泥沙淤积导致河床抬高。根据2020年8月3日现场观察发现,弯顶分离区右侧出现点边滩,此时水流平均流量约为2019年观测时的2倍,平均流速比2019年大10 cm/s,弯顶河道宽度比2019年宽10 m。因此,若在裁弯颈口不修筑堆石坝,受水流分离区及成对螺旋流影响,新河道内水流分离区附近将发展点边滩。

2.2.2 环流旋度与环流强度

(1) 环流旋度

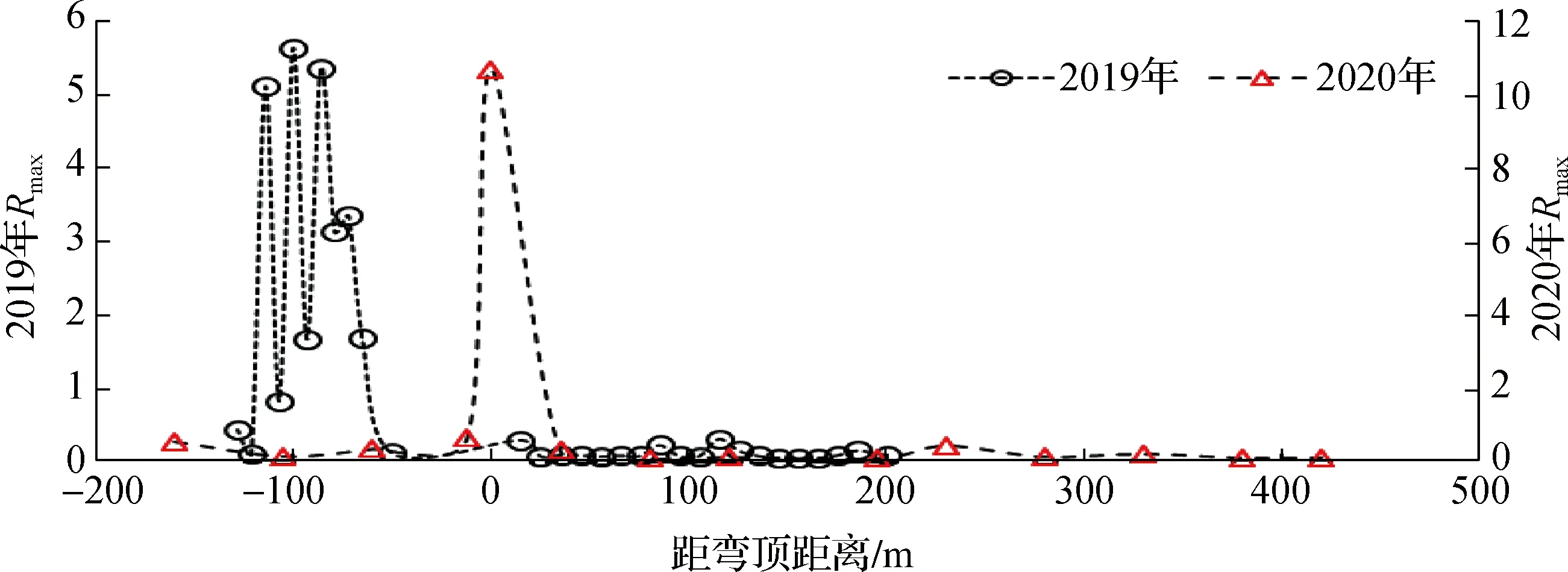

图9展示环流旋度的沿程分布情况(弯顶上游为正)。裁弯后(2019年5月),新河道尚未稳定,裁弯口边界条件突变,残存的突出物使裁弯口下游水流产生分离区,形成大型回流和湍流结构,造成环流旋度的急剧突变,大部分断面最大环流旋度超过1.0。在2019年冲溃缺口断面D21处,环流旋度由R=0.297下降至R=0.119,下降变幅A=2.5。新河道内,最大环流旋度呈先波动增长后波动减小的趋势,最大环流旋度(Rmax=5.644)最大值出现在D27处,最大环流旋度最小值为0.108出现在D30处,变幅A=52.3。相反,弯道上游河道顺直且边界稳定,所以水流结构稳定、整体性较好,环流旋度变幅更小,A=6.0(D1—D20断面最大环流旋度极值之比)。

图9 2019和2020年最大环流旋度沿程变化Fig.9 Variation of the maximum secondary flow strength along the course

弯道完整时(2020年8月),环流旋度沿程变化单一,从入口过渡段到弯顶再到出口过渡段,随弯曲度呈正相关趋势,在弯顶达到最大值,随后沿程减弱。受到弯顶环流影响,弯顶下游环流旋度和纵向变幅比上游稍大。由于水流的顶冲作用,弯顶产生水流分离区,S10断面的最大环流旋度达到最大值Rmax=10.708,S9—S10断面的变幅A=32.7,而上游顺直段最大变幅A=5.3。弯顶上游过渡段的最大环流旋度平均值Rmax=0.21,变幅A=3.9;下游过渡段Rmax=0.38,A=4.2。

环流旋度纵向分布受平面形态与边界条件影响较大,颈口裁弯发生后,弯顶上游过渡段变幅增加2.6%,顺直河段变幅增加13.2%,弯顶及下游变幅增加60.0%。因此,弯道颈口裁弯对弯顶上游过渡段和顺直河段环流旋度的纵向分布影响较小,但对弯顶环流结构影响强烈。

(2) 环流强度

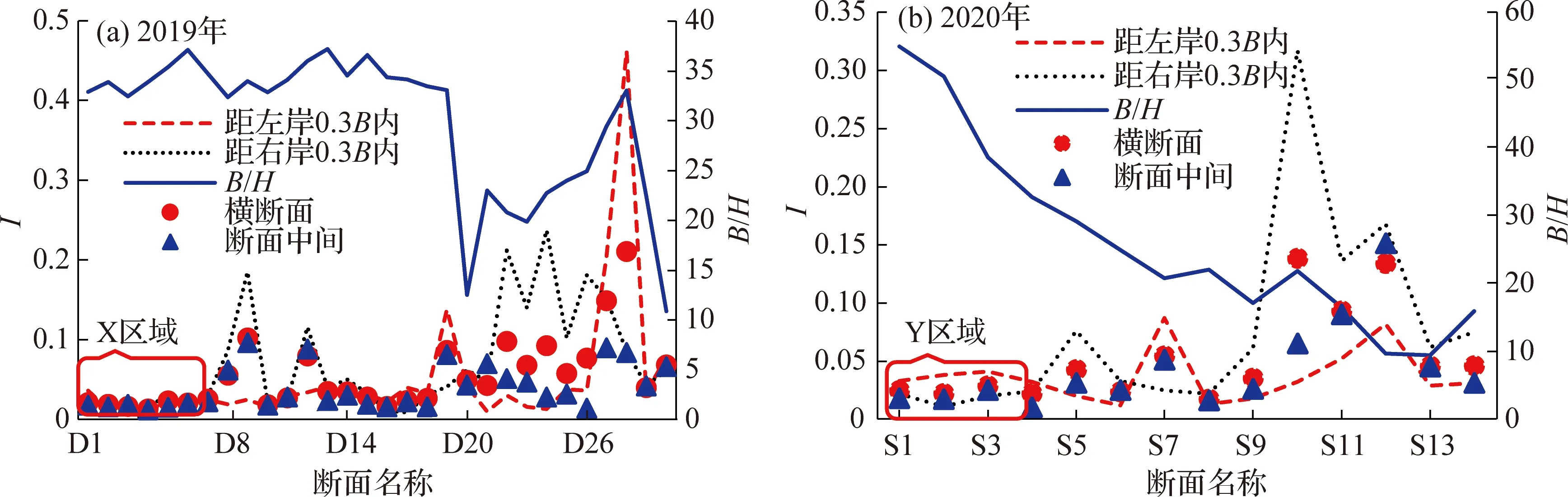

断面宽深比(B/H)是河道形态在断面方向上的指标,其影响环流强度的空间分布,黑河下游研究河段宽深比大于30时,环流结构在空间上(水流方向与横向)均匀分布,因此选取X、Y区域量化分析。图10表明河道宽深比与环流强度空间分布均匀性的变化趋势相反,宽深比大于30时,环流强度纵向分布与横向分布更加均匀,数值变化较小。以典型河段为例,X区域平均环流强度I=0.020,Y区域I=0.024。X区域环流强度横向变幅(D1—D8断面距左岸0.3B、距右岸0.3B断面中间环流强度极值之比的均值)A=2.34,Y区域变幅A=2.45,Y区域比X区域高4.7%,且2个区域内环流强度的横向变化值均为0.3I。

图10 环流强度与宽深比的沿程变化Fig.10 Variation of mean secondary flow intensity and width to depth ratio along the course

弯顶上游河段(2019年D1—D20断面、2020年S1—S9断面),2020年平均环流强度为I=0.030,较2019年小14.3%,断面中间环流强度与横断面环流强度一致性较好。其中2019年中间环流强度与横断面环流强度的标准差为0.002,占平均环流强度的6.5%,2020年标准差为0.003,占平均环流强度的9.9%。但是,靠近左右两岸0.3B内的环流强度大小与断面环流强度相差较大。图10(a)中D1—D20河段左右两岸0.3B范围内的环流强度大小与断面环流强度的平均标准差为0.012,图10(b)中S1—S9河段平均标准差为0.012,2019年标准差占平均环流强度的32.4%,2020年标准差占平均环流强度的36.4%。

2019年,弯顶的环流强度明显小于完整弯道的环流强度,新河道入口断面(D21)环流强度环流分布趋于均匀,横向变幅A=1.48。相反地,分离区环流强度分布紊乱,横向变幅在D25处最大(A=18.2)。由于新河道右侧分离区的原因,靠近右岸环流强度更大,而河道左侧环流强度在靠近新河道出口位置上升大最大值I=0.462,此时左岸强度大于右岸,结合边界地形,这可能与左岸凹陷处有关(图4)。弯道完整时(2020年),弯顶凹岸环流强度增加明显,距右岸0.3B内增加至I=0.317,而距左岸0.7B内环流强度的增大具有滞后性,到S12处才达到最大值,凹岸环流强度始终大于凸岸强度,弯顶环流强度横向变幅A=9.9。

因此,环流强度主要受河道形态、流量、边界条件、床面阻力等因素影响。纵向边界越平顺,环流强度相对更弱,其受裁弯影响也更小;河道弯曲半径越大,环流结构发展越充分。黑河牧场弯曲河段宽深比大于30的相对宽浅型河道,环流强度在空间上分布更均匀。近岸环流强度受边壁影响较大,横断面中间环流强度与断面平均环流强度一致性较好,因此,2019年与2020年弯道上游顺直河段环流结构稳定。另外,裁弯后水流分离区迁移至新河道,环流结构更加紊乱,环流强度横向变幅相比完整弯道弯顶处增加83.8%。

3 结 论

通过2011—2020年连续野外考察与观测黄河源弯曲河流,本研究于2018年7月捕捉到黄河源黑河下游弯曲河道颈口裁弯的极端地貌事件,并在裁弯后2019和2020年夏季实施2次ADCP河道水流结构观测,分析主流流速分布及断面环流旋度和环流强度,得到如下主要结论:

(1) 河段平面上,深度平均流速具有相似的分布特性,受裁弯影响较小。高流速区从弯道入口过渡段开始逐渐向左岸(凸岸)偏移,在弯顶段靠凸岸分布。弯道完整时,弯顶凹岸侧形成水流分离区;裁弯后,水流分离区迁移至新河道侵蚀侧,但仍分布在靠近岸边0.3倍河宽范围内。分离区横向环流占据对河床冲淤的主导作用。

(2) 弯顶剖面上,分布有顺时针方向的环流结构和靠近凸岸的最大纵向流速。裁弯后,受断面形态、边壁条件和坡降的影响,最大流速向凹岸移动0.2倍河宽。受裁弯后原河道进口河床淤积抬高和新河道过流影响,垂线方向的最大流速与断面等效流速的分布位置调整,水体下层指向凸岸的横向环流分布范围扩大0.25倍水深,加速牛轭湖进口淤积。

(3) 环流受河道断面形态、平面形态、边界条件和人工筑坝等因素影响,纵向边界越平顺,环流结构相对更弱。顺直河段的环流强度的空间分布受裁弯影响较小。本河段宽深比大于30的相对宽浅型河道,环流结构在时间和空间上均更稳定。

本研究为采用ADCP原型观测自然裁弯后的弯道水流结构提供了新思路。然而,本研究不足之处在于高原工作难度大、缺少船舶搭载和受恶劣天气影响,导致未能获取连续时间序列下的水流数据和沿程测量整个弯道全部断面,这是下一步研究亟待解决的技术问题。