话语的建立:中国古代营造知识在目录学中的演变

2022-05-10陶立元

陶立元

摘要:文章从营造知识在古典目录中的位置演变入手,结合福柯的话语权力与塔夫里的意识形态批判理论,分析汉代至清代以来宽泛的中央集权体制下营造知识里有关社会管理意识形态的节点性脉络,以此探究古代营造活动在知识层面如何被管理的话语捕捉并介入社会,继而受到改造、规范,最终丧失其主体性的历史。

关键词:意识形态批判 话语 古典目录学 营造知识

中国古代对于营造知识的定位,似乎从一开始就有了一个模糊的观念。不管是在官订还是私修的涉及营造知识的文献中,营造知识似乎本身就是文化秩序的一部分,在类型上或偏重抽象的礼仪、典章制度,或关注微观的技术、实际的经济—工程管理与风水营建。但它毕竟不是静态的,而是不断发展的,所以模糊的纲领性语言并不能说明其发展演变过程中的诸多细节。那么在这一对营造知识既宏大又微小的叙述状况之下,追问“建筑”何以成为一种知识以及营造活动的知识在古代文化中所处的具体地位,看是否可以对营造活动本身的知识性进行一种界定,是否可以按照古代的标准来分析营造典籍内在书写所反映的文化结构,而非意识形态再生产的操作性批评(operative criticism)[1]。

一、福柯的话语权力理论与塔夫里的意识形态批判介入

理论的建构与借鉴受到文化界限的限制,不能随心所欲,更不能建立在一个虚假的预设上。但是,对于中国古代社会来说,如果把营造知识想象成一个完全独立的存在,在中国独特的礼—法文化氛围中不能说完全不可能,却也极其困难。而在这种礼—法文化氛围中,政治管理与营造知识常常纠缠在一起,它们之间的关系不管连续抑或断裂,都需要重新去挖掘与定位。要想对这一论述加以分析,笔者将其放置在三个前提条件下:

第一,将营造知识的话语与社会管理挂钩,借用福柯的话语权力理论来进行这一构造。福柯认为“我们生活在一个完全为话语所标记、所交织的世界中,这种话语就是谈论被说出的物,谈论断言与命令,以及谈论已出现的话语的言说”[2]。而且在话语和权力的关系缠绕中,权力对人的管理和改造起着助力的作用。如果以这一点来看待古代营造活动的知识属性,并结合前文中所描述的其知识属性定位模糊的这一事实现状,我们可以提出以下疑问:营造知识在社会管理的话语当中,有关它的存在方式是什么?它产生于何处?如何介入社会?谁最终控制了它?如何挖掘、分析出隐藏在其中的权力意识?它是确切的结果还是历史逐渐演变的一个过程?试图以此来理解营造知识背后那些古老且诡秘的社会秩序设计理論以及其形成的历史脉络。

第二,要有一个确切的、现实的历史参考系,作为营造知识的社会依附。塔夫里《建筑与乌托邦》的中心论点认为自从启蒙运动开始之后,现代建筑逐渐沦为了资本主义的意识形态工具,对建筑的反思,最终落脚于对其中包含的资本主义意识形态问题的梳理与批判。这里笔者将古代的营造活动放置在自汉代到清代以来的中央集权体制下进行理解,特别针对的是这个中央集权体制下被称为“大传统”(great tradition)的范围内有关社会管理的意识形态在营造知识中的话语脉络。也就是说,笔者所关注的对象主要是士大夫群体,因为在中国古代政治社会生活中,国家对这些文化精英的管理教化有十分重大的意义[3]。

第三,缩小分析的范围,用古典目录学中的节点性目录来指代营造知识的发展节点。笔者认为,相对于历史学的时代划分,这一分析方式更贴近有关知识的概念。然而,一旦这样做,就不需要寻找一个连续的、具有宏大背景的有关营造知识的历史脉络,而更多需要关注的是营造知识背后有关社会管理意识的问题的转换,也即对不同时期有关营造知识的权力管理话语比较。这也意味着本文将不会分析出一个连续的、有因果的结论,而只能通过节点性的历史片段对营造知识的演变加以分析和探究。

二、古典目录学中营造知识分析的节点计划

如果按照古典目录学本身的发展历程[6],我们可以选取具有代表性的“六分法”中的《汉书·艺文志》(下称《汉志》),以及“四分法”中的《隋书·经籍志》(下称《隋志》)、《郡斋读书志》(下称《郡志》)与《四库全书总目》(下称《总目》),分别代表东汉、隋唐、北宋、清朝四个时期节点(表1)。那在古典目录学演变的这些关键节点中,有关营造活动的文献或知识何时浮现出来,引起人们的关注,又在什么时间成为何种焦点话题抑或降级到次一级的地位,最后固定下来?受篇幅所限,笔者无法对这一过程进行面面俱到的描述,只是以考据与分析穿插的方式在目录学的基础上勾画出这关键性的几个节点。

在班固所编纂的学术史目录《汉志》中,并无对营造知识的单独分类。即使如此,笔者也认为此著作中关于营造知识的描述是存在的。而其或存在于《六艺略》或《数术略》当中,分别从助人君明教化的“天子诸侯卿大夫之制”的明堂之礼和通过数术来“立城郭室舍形”的具体做法加以描述。[7]前者作为经典,在古典目录中的地位较高,其不断引导着后世相关内容的扩充、阐释。但是其更像理想而非现实,由于缺少诸多细节,因此并未直接介入现实管理。后者虽在汉代时对诸多上层士大夫和国家营造活动影响颇深,但大多已佚,其观点很难具体考证。并且,在内容极其冗杂的风水理论中,营造知识稀释在人与自然的关系理论中,其主体知识地位并不突出。但在《汉志》中,另一种营造活动的知识形式更为直接、对物质环境描述也更为明显,继而更为主动地介入到社会管理意识当中,这个载体就是诗赋。

在编排在六艺、诸子之后,同属于“明道”地位的《诗赋略》中的“枚乘赋九篇”收录有汉大赋的兴起之作《七发》《梁王菟园赋》(残);“司马相如赋二十九篇”中包括汉代散体大赋的巅峰之作《子虚赋》《上林赋》;“扬雄赋十二篇”中收录了描述城市环境的发轫之作《蜀都赋》。[8]班固自己也做出了被后世不断模仿的《两都赋》。这些作品总体结构一致,都是用繁复夸张的辞藻描述想象当中的场面宏大的宫室,继而在文末委婉地点出政治方面的劝谏想法。

虽然诗赋中以描述奢靡的宫室来对君王提出批判的政治主题来源已久,比如战国初年成书的《国语》的《伍举论台美而楚殆》抑或《匠师庆谏庄公丹楹刻桷》等篇目中,都出现了君王营造奢靡宫室的主题。但《汉志》中的这些碎片是有关1世纪时营造活动在社会批评层面被规范化、集中化的结果。在带有“恻隐古诗之义”和施教功能的诗赋当中,营造知识与道义批判相结合介入社会,但此刻的道义批判仅环绕在统治者的周围,与汉时的城市营造模式一致,都未涉及社会管理的集体层面。之后,诗赋的地位从《汉志》中的前三略的“经部”位置移动到了四分法的“集部”当中,这一知识在古典目录中便慢慢退居到了角落。此外,营造知识在诗赋中的道义批判主题,也逐渐失去了其管理与约束的话语。比如唐太宗李世民就认为“司马相如《子虚》《上林》,班固《两都》等赋,此既文体浮华,无益劝诫……虽有词藻,终贻后代笑,非所须也”[9]。《郡志》作者晁公武则评价其“虚辞滥说,徒为美观而已”[10]。到了清代的《总目》中,诗赋营造活动的重点便放在对其情与理冲突的古典诗论的判断与取舍上了,道义批判的含义则不再重要。[11]而且此时描述营造活动的诗赋里所记载的谦逊崇俭之风,仅只是一种古老的宣教仪式,毫无实际的指向性。比如乾隆1743年东巡盛京祭祖时所作的《盛京赋》就有这样的特征。

但从贾誼在《治安策》当中将“人主”“群臣”“庶民”以宫室的尺度联系到一起,形成“堂陛之尊”的儒术学说,其中的营造知识开始应用于更广泛的政治管理,节俭等道义内容则受到轻视。但是贾谊失败的事实[12]告诉我们,在某种程度上,营造知识就如同汉代的城市建设一样[13],必须要在更现实的层面中,针对其管理的意识形态,寻找更高一筹的策略,才能接受全面社会化的任务。董仲舒天道理论下宫室表现出的“天令”[14]、班固《汉书》中大量有关营造知识谶伪思想的描述[15],都在为营造知识创造一个无须论证、不可置疑的话语前提。但是,如果要在社会现实层面完成这一壮举,意味着营造活动背后需要有规范化的知识存在。

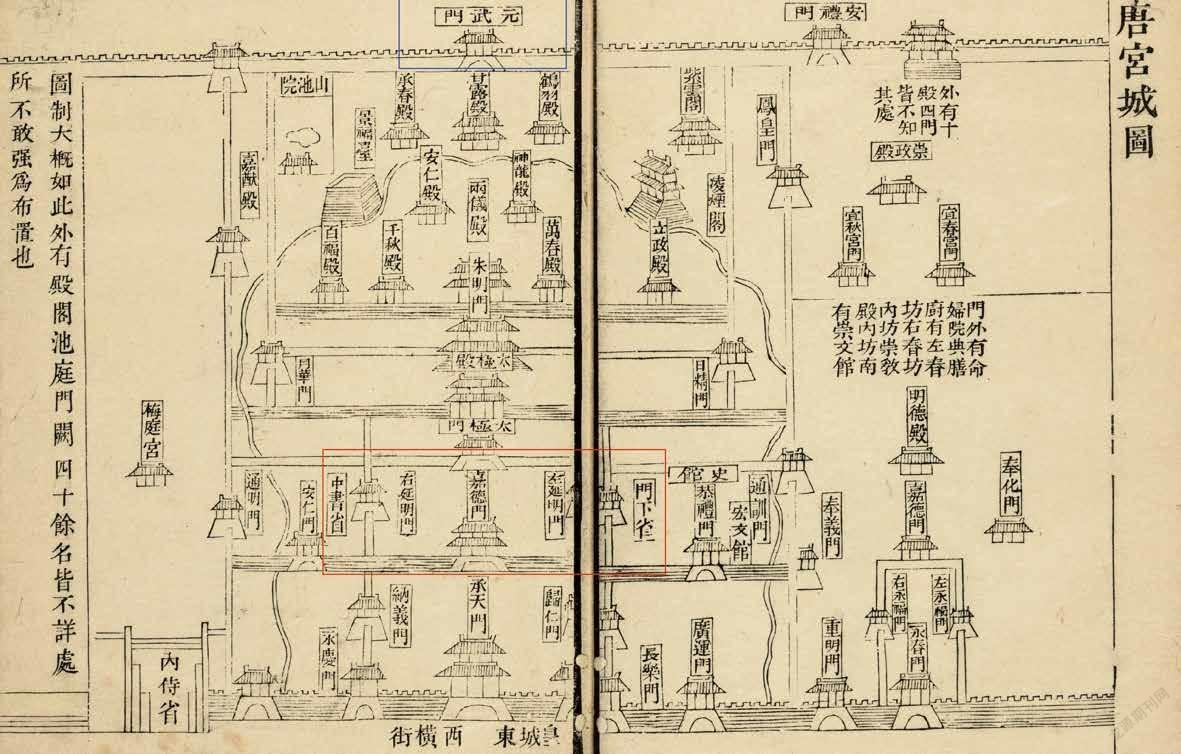

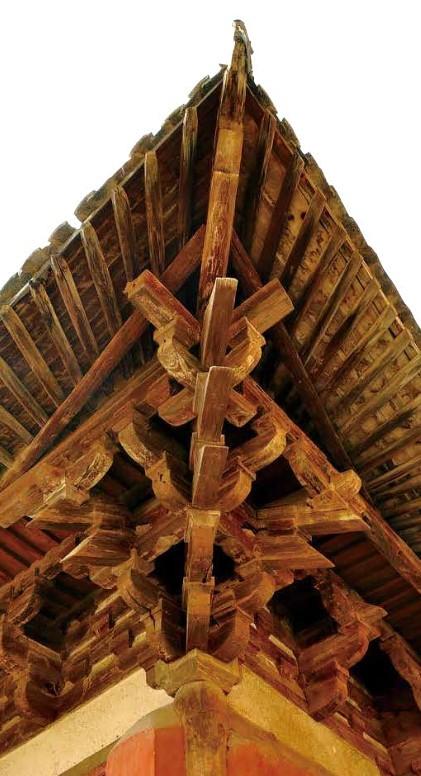

唐朝时期,在营造过程中,人们已经在木构件“模数化”方面做出了很多的努力,虽然不同地区的工匠存在实践和传承上的差异,还没有成为一种制度上的规范,但木构件“模数化”至少已经成为工匠们的一种自发形成的营造共识。

既然营造技术为营造活动全面介入社会管理提供了客观的保障,那么接着就要在制度的意识形态上做进一步的确认。在唐时期的《贞观令》中最早出现了以间架的规模、屋顶的形式、装饰性的构造来对宅第做出等级禁严的制度限制。其中还有部分散落在《唐六典》以及北宋年间编纂的《唐会要》中。如果分析《隋志》中与《贞观令》和《唐六典》性质相近书籍的收录位置,前者应该收录在“史部·刑法类”中,目的为“惩罪恶,齐不轨者”[18];后者应该收录在“史部·职官类”之中,目的为“各有分职,以相统治”[19]。

笔者发现,唐代有关营造知识在目录学中的话语集中出现在社会整体管理的层面,而职官管理下刑法的规训,是这一社会化了的知识的主要载体与实施行为。并且对于唐太宗时期的国家管理者而言,营造活动本身与国家的行政管理在观念上置于同一层面,再也不是单纯地存在于上层的礼制活动之中。这方面,在唐太宗责问房玄龄与高士廉对少府少监营造活动的询问以及魏徵对此事的解释中就很能说明问题。在《大唐新语》中记载,某日“房玄龄与高士廉偕行,遇少府少监窦德素,问之曰:‘北门近来有何营造?德素以闻太宗。太宗谓玄龄、士廉曰:‘卿但知南衙事,我北门小小营造,何妨卿事?玄龄等拜谢”。之后魏徵对此事评价道:“臣不解陛下责,亦不解玄龄等谢。既任大臣,即陛下股肱耳目,有所营造,何容不知。”[20]

但此时的营造知识如《隋志》中“刑法类”的性质一样,不管是魏徵对唐太宗的反驳,抑或是对营造活动的诸多讨论中,我们都看不到背后的天道思想,其目的更偏向于世俗客观制度的构建或者“绝奢靡而崇简约”[21]的古老传统。而“刑法”与营造活动的关系,从隋炀帝时期“所司每有供奉营造,小不称意,则有峻罚严刑”[22],到唐太宗时“失礼之禁著在刑书”[23]的转变,将“刑法”引入到对社会奢靡的批判中,本身就是关于批评的批评,是超越隋炀帝时期“刑法”与营造活动关系的双重否定。因为“刑法”的过度使用与宫室的过度奢靡都被赋予了社会道德沦丧的含义,本身就有多元意义的复杂性。

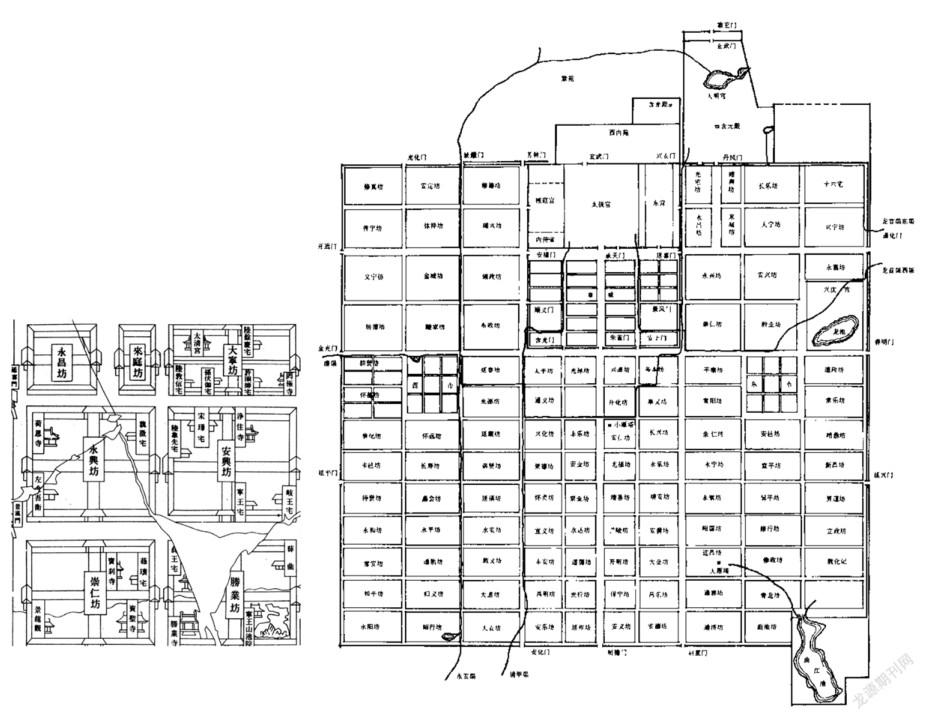

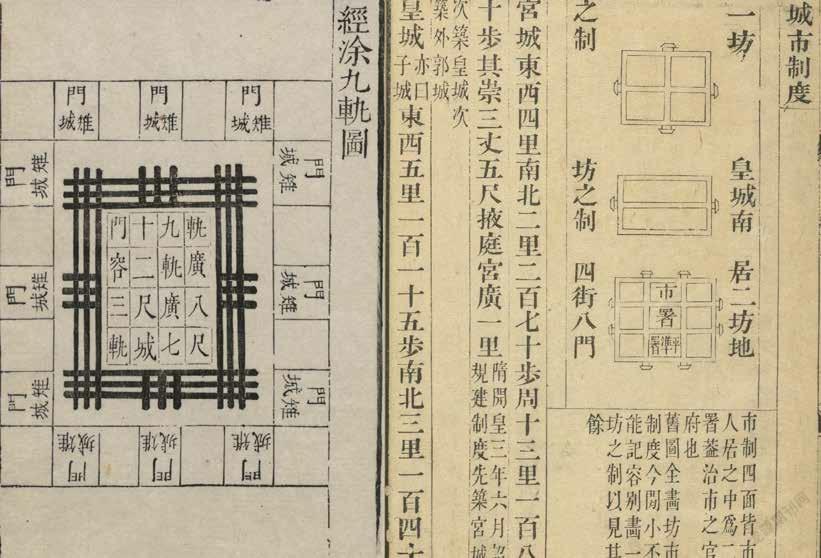

笔者发现,唐朝时期营造的知识经历了漫长的整合与论证过程,最终以制度化的形式固定了下来。与长安城市结构网格内的坊和市的做法相一致,唐代的营造知识完全符合它应当承担的社会意识与角色。营造活动在此时得以被重新界定,是因为它正在成为不断成熟了的中央集权城市结构的物质组成部分。相比于汉代的都城,唐长安将所有人包裹在内,完全融合在预先设定的礼—法形式的统一体之中。

唐代营造活动虽然在制度上趋于法典化、规范化,且被完全纳入到了一种有关社会整体管理的政治体系当中去,但强制性的制度措施往往需要强大的政治执行力。缺乏了天道观的支持,营造活动背后的社会意识形态基础不稳固,其普遍性与整体性观念就会岌岌可危。这一点在安史之乱前后表现得尤为明显[24]。那么,在这种情况下营造知识首先需要具备不可或缺性,即将其重新纳入天道下,使其拥有崇高的品质,表达出某种永恒的价值。其次,要使其拥有一个更加理性的结构,塑造一个更加精确的世界,摆脱城市形态中出现的统一性消解的危机[25](图5)。

宋代,专门描述营造知识的著作——《营造法式》在目录中出现了。在北宋末晁公武的《郡志》中,《营造法式》(下称《法式》)收录于“史部·职官类”[26],与《唐六典》《百官公卿表》等记载官职、仪注的书籍一起收录,但位置在其后。在此后将近七个世纪后的《总目》中,《法式》被收录在“史部·政书类”下的“考工之属”中。[27]如果避开单纯的技术范畴,从历史的文本语境思考这一现象,认为该书是“一种建筑工程预算定额,用它来节制各项工程的财政开支”[28]的观点显然忽视了其背后多元意义的复杂性。即使不深究“材分制”或“斗口制”技术差异后面的管理话语异同,只看其放置在“职官类”或者“政书类”之中,都能表明其中的“典章制度”内涵,也能明白其内在意识形态是超越了估算工料定额的实际用途的。而且,同被收录在“考工之属”的《钦定武英殿聚珍版程式》本身就有极强的文化监管意义。还有一个现象值得关注,那就是为何《总目》没有收入离自己更近的官书《工程做法则例》(下称《则例》)呢?

在《法式》的《进新修〈营造法式〉序》(下称《序》)与《则例》的《奏疏》中,我们可以十分清晰地分辨出两部书籍中关于“天—人”[29]关系在营造活动中的两条不同道路,这两条道路在古代营造知识的发展历程中反复出现,告诉我们营造活动治理的关键是知识背后的生成逻辑而非简单的规范本身。在《序》与《奏疏》中,笔者还发现两者的论述层次截然相反。在《序》中李诫将营造活动放置在一个稳定的如目录学“四分法”一般的知识结构体系之下,并且分两个层级进行递进式的叙述。第一个叙述的层级,从《周易》“‘大壮之时”与《周礼》“太平之典”的“经学”背景到“斲轮之手”与“董役之官”混乱积弊的“史学”现实,李诫从超越性质的理想层面过渡到俗世的范围,营造活动被放在一个精心建构的天道秩序下。第二个叙述的层级从皇帝的管理入手,指出“渊静而百姓定,纲举而众目张。官得其人,事为之制”这一虚假现实后,继而提出了自己对于营造活动的诸多现实解决之法。[31]在这里,营造活动穿着尚古和崇高的外衣,将其技术制作与理想世界和皇帝管理联系在一起并放置其下,形成了“四分法”一般的“经—史”文化结构,使营造知识产生了不容置疑的合法性,其中的“天—人”秩序在《法式》中与营造知识得以契合。但是《奏疏》从一开始就将营造活动的重点放置在“工程”“钱粮”的物质世界,“经制”的意义被一句带过。而之后的叙述层级,第一次从“物值”“工价”的“质料高下”与“造作粗细”到“入于九卿定例,刊刻颁行”,第二次从“营造工程之等第”“物料之精粗”到“恭缮黄册进呈御览,俟钦定之后刊刻颁行”,其目的是为了“庶可遵行,以垂永远”和“庶无浮克,以垂永远”[32]。以上连续两次的叙述都强化了《法式》的“天-人”关系网络,使其从“史部”的“工具性”出发,走向“经部”有关世俗秩序的专制性建构。而当僵硬、机械的技术操作与管理的意识形态联系在一起时,营造活动只不过是君王管理的产物。

三、小结

依托福柯话语权力理论与中国古典目录学的知识分类体系,将营造知识放置在中国宏观的中央集权管理体制下,我们可以清晰地看到营造知识背后有关社会秩序设计的话语历史演变节点。对此,本文可分为前后四个阶段进行总结。

第一阶段为西汉时期,此时的营造知识已经介入到对君王的管理与约束中,但因技术不足,还不能在现实的层面完成这一壮举,人们只能在日常口语层面将营造知识与社会管理叙述为一个整体。营造知识本身是一种社会的平衡器,靠着道德规范存在于诗歌的想象之中,并且慢慢走向了角落。针对其在目录学中的地位流变,我们可以很明显地看到这一话语的双重降格,但其背后存在天道的意识形态。第二阶段为隋唐时期,此时在以君王的规训为目的并完成了世俗管理的命题后,营造活动不再是客观的非社会性的,开始正大光明地进入社会结构中,塑造出整个社会中人与人的关系结构。不管是唐初控制城市生活的“里坊制”还是控制营造细节的“营缮令”,都将文字中那种抽象的社会结构,赋予一种更直观、更有力的物质形式。那些存在于经籍中的抽象的、宽泛的对营造知识的描述,在唐代的营造知识当中被宏观、清晰、自上而下地表达了出来。但因缺少了天道观法则的支持,其不言而喻的权威和不容置疑性经常受到挑战。

第三阶段与第四阶段分别为北宋末和清中期。在这两个阶段,伴随着经济活动的发展与城市形态的消解,管理的话语从技术形式角度重新界定营造知识本身,最终转向了内部的微观发展。管理的意识形态随之巧妙地介入到了营造知识的技术准则内部,而客观的技术实施比僵硬被动的制度约束更有效率。并且,从北宋末的《法式》到清中期的《则例》,营造知識的话语从天道论下的物质环境构建转向了单一的专制官僚政治主义的管理法术,从超越性秩序意义的物质表现过渡到了俗世的君王专制统治机器。一旦这样,营造知识的主体便消失了,完全被社会管理的话语所占据。我们在最后两本典籍的内在语法与其放置在《总目》中的位置可以清晰地看到这一过程。比如,清代《日月合璧五星联珠图》与宋代《瑞鹤图》同样都是表达祥瑞的绘画,但通过对比可见,清乾隆时期的画家更关心建筑与在地的人之间世俗管理的关系,而宋徽宗的画作更像是一种宇宙的图解,传达建筑与天的秩序联系。

注释:

[1]塔夫里认为,所谓的操作性批判是在一个预设了目标的前提下将历史与设计结合在一起,等于是用一种加入了当下意识形态的方式干预了过去的历史。参见:塔夫里.建筑学的理论与历史[M].郑时龄,译.北京:中国建筑工业出版社,2010:112.张一兵.社会批判理论纪事·第2辑[M].北京:中央编译出版社,2007:9.

[2]吴猛.福柯话语理论探要[D].复旦大学,2010:23.

[3]如果以人类学的方法分析,社會的文明分化也许会有两种演变方向,一种是少数人在庙堂之中思考出来的,另一种则自发地诞生于民间。前者在中国古代社会发展中逐渐将儒生与文吏融合到了一起,形成了特有的以学者(文人)兼官僚为特征的士大夫政治体系。参见:罗伯特·芮德菲尔德.农民社会与文化:人类学对文明的一种诠释[M].王莹,译.北京:中国社会科学出版社,2013:95.阎步克.士大夫政治演生史稿[M].北京大学出版社,2015:453-454.

[4]在武氏祠的拜谒场景中,围绕分割内外的轮廓,剖面式的“建筑”之中布置了的君臣之间的礼仪,呈现出了作者精心安排后的“构图化”结果。营造知识所塑造起来的空间不是客观自然的,政治管理的意识形态充斥其中,互相角逐。参见:京都大学人文科学研究所.东方学报(第六十三册)[M].1991:1-60.

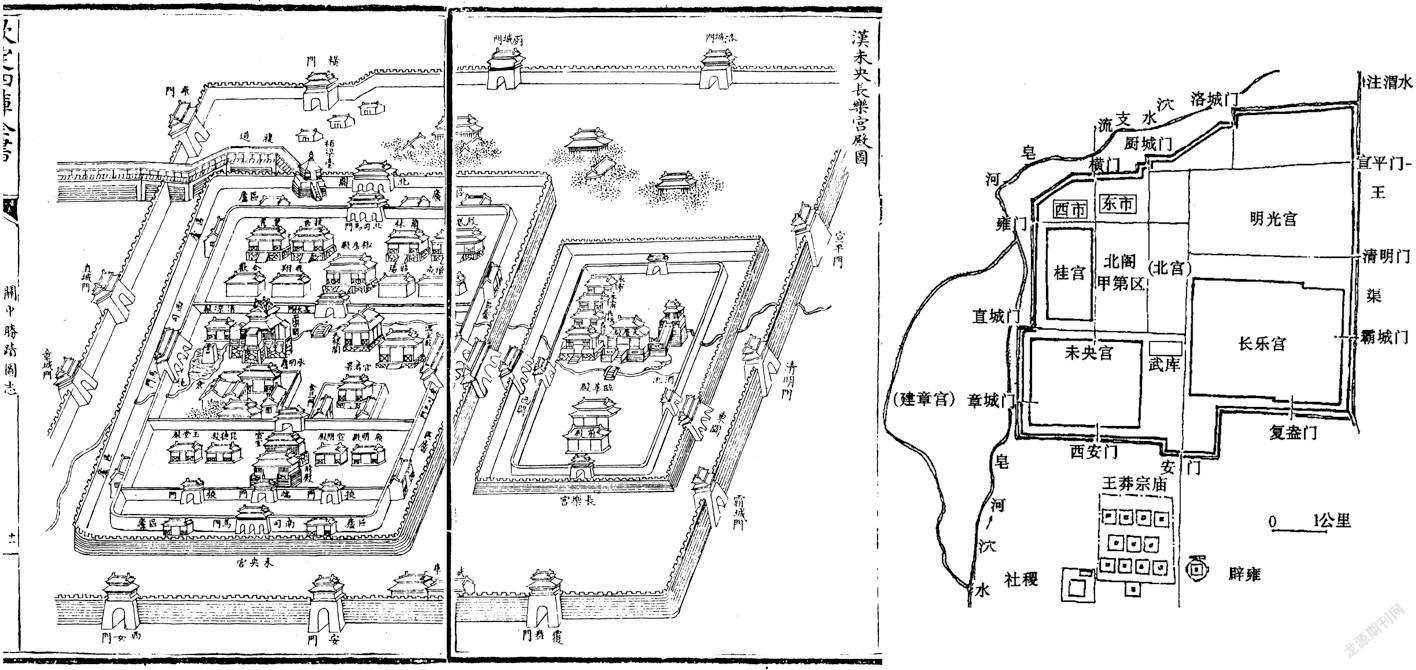

[5]左图来源:毕沅.关中胜迹图志[M]//钦定四库全书·史部(卷二十九).1776(乾隆四十一年).右图来源:刘叙杰.中国古代建筑史(第一卷)[M].北京:中国建筑工业出版社,2003:395.

[6]来新夏.古典目录学(修订本)[M].北京:中华书局,2013.

[7]陈国庆.汉书艺文志注释汇编[M].北京:中华书局,1983:53、223.

[8]同[7],第167、172页。

[9]吴兢,滕帅,李明.贞观政要[M].长沙:岳麓书社,2014:304.

[10]晁公武,孙猛.郡斋读书志校证[M].上海古籍出版社,2011:801.

[11]赵涛.《四库全书总目提要》学术思想与方法论研究[D].西北大学,2007:237.

[12]贾谊曾经在汉文帝时期提出要重新制定车服制度的建议,之后又指出营造活动中装饰的错位而带来的国家混乱的危险。但是很可惜,其后来遭人诬陷而被贬。班固.汉书[M].北京:中华书局,2007:485、490.

[13]汉代长安城内大部为宫室、官寺、祖庙、市肆、府邸、仓廪、道路等,只有少数民居夹杂其间,而大部民居都散置于城外。但是唐代则将都城居民规划进这一封闭的空间单元内。

[14]陈苏镇.《春秋》与“汉道”:两汉政治与政治文化研究[M].北京:中华书局,2011:201.

[15]班固所撰写的《汉书·五行志》中,有大量关于君王与大臣对宫室“异象”的争论,比如“武帝建元六年六月丁酉,辽东高庙灾。四月壬子,高园便殿火”,董仲舒便认为其是僭越之物,于礼不当立。

[16]宋敏求,毕沅.长安志·二十卷(附图三卷)[M].刊本.1784(乾隆四十九年).

[17]傅熹年.中国古代建筑史(第二卷):两晋、南北朝、隋唐、五代建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2001:318.

[18]长生无忌.隋书经籍志[M].上海:商务印书馆,1936:49.

[19]同[18],第46页。

[20]刘肃,恒鹤.大唐新语[M].上海古籍出版社,2012:18.

[21]同[9],第423页。

[22]同[9],第423页。

[23]同[9],第254页。

[24]比如《旧唐书》中有关马璘的生平记载称:在安史之乱前贵族官员虽然房屋奢华,但是依然遵循制度,可是在安史之乱后,则完全不遵循有关法度了。

[25]唐中期始,长安城里就不断发生侵街事件,及至五代,初唐时实行的市禁、坊禁再也难以维系了。北宋政府对这些“侵街”现象态度趋向妥协,到宋景祐年间,完全允许私人临街开设邸舍。

[26]同[10],第324页。

[27]张舜徽.四库提要叙讲疏[M].昆明:云南人民出版社,2005:77.

[28]潘谷西,何建中.《营造法式》解读[M].2版(修订本).南京:东南大学出版社,2017:1.

[29]以目录学为节点,我们会发现自《汉志》以来对营造活动背后天道的认识大概有两种。一种认为营造活动背后有“天”的属性,一种则认为其背后有“天道”的支撑。但后者又细分为两种,或认为“天”是自然、物质的,或认为人格化的“天”是有意志的、神秘的。

[30]左图来源:宋杨甲.六经图考·六卷[M].礼耕堂1662年(康熙元年)重订.右图来源:同[16]。

[31]梁思成.《营造法式》注释[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2013:3-5.

[32]清工部《工程做法则例》(连载一)[J].古建园林技术,1983(01):60-63.