高密度电法对齐大山铁矿西帮地下水物探实践*

2022-05-08王永增王润吴恩泽张璐陈肖肖3

王永增 王润 吴恩泽 张璐 陈肖肖3

(1.鞍钢集团矿业有限公司齐大山分公司;2.辽宁工程技术大学土木工程学院)

齐大山铁矿西帮出现了长达数公里的多点涌水现象,对露天矿边坡稳定性和铁矿安全生产造成了严重影响。矿坑涌水所产生的渗透水压对露天矿边坡稳定性造成了威胁,严重时将诱发滑坡,造成人员和财产损失[1]。针对矿山地下水问题,杨成华等[2]以石宝铁矿地下水为研究对象,采用高密度电阻率法的微分与温纳装置探测露天矿地下水分布,通过2种装置对比分析,从而准确查明地下水的位置,为露天矿地下水防治提供依据。王鹏等[3]采用瞬变电磁法对新疆准噶尔盆地某露天矿厚煤层地下水进行了探测,准确查明了地下水位置与范围。李世平等[4]采用地、空协同时频域电磁法对采场地下水进行物探工作,对其渗水通道展布方向及空间赋存形态进行分析,为地下水渗漏治理提供依据。

本研究以齐大山铁矿西帮含水构造带[5-6]为探测对象,采用分布式高密度电法[7-9],对西帮地下涌水进行物探调查,为矿山安全生产提供依据。

1 研究区概况

齐大山铁矿地处鞍山市东北部,是鞍钢集团鞍山矿业公司大型铁矿石生产基地。随着铁矿的逐年开采,露天矿的深度逐渐增加,目前已经达到-230 m,成为典型的高陡边坡露天矿。铁矿西帮为矿体上盘,边坡总体为直线型,上盘背靠沙河冲积平原,又有沙河支流从境界附近顺采场流过,使地表水比较发育,第四系地层由粗砂和砾石层构成,属于富水性孔隙含水层。同时由于上部有厚度较大的第四系富水性地层覆盖于下部千枚岩之上,千枚岩渗透性较小,裂隙水不易渗出,使上盘边坡岩体的饱水程度较高,西帮边坡出现大量的涌水点,对西帮边坡的稳定极其不利,发生滑坡的风险急剧增加。矿区共发现36 条断裂构造[10],北北西向走向断裂共3 条,走向与矿体基本一致,为层间断层,对边坡稳定性和涌水的形成影响较小。北北东向斜切断裂共13 条,与铁矿体的走向斜交,断裂走向为280°~315°、倾向南西、倾角约50°,规模较小,对边坡发生涌水影响不大。北东东向横断裂出露有20 条,规模较大的有11 条,走向一般为北东东~近东西向,倾向南东,倾角在40°~60°,在2 个断层间形成部分破碎带,宽度达200 m 左右,横向断裂是对边坡稳定性和发生涌水事件的主要地质诱因之一。

齐大山铁矿西帮在整个矿区位置极为特殊,紧靠矿区铁路运输线,距居民住宅直线距离不足百米。地下水径流方向大体自东流向西、自南东流向北西,工作区正处于地下水径流区,因地下水已被采场疏干释水,已改变了自然的水力关系[11-12]。矿区机动车辆运输通道,矿石分拣厂区以及运输系统都处于西帮之下。原有的地下水渗流通道、渗流场重新分布后造成矿坑涌水,矿坑涌水产生的渗透水压对露天矿边坡稳定性造成了威胁,严重时将诱发滑坡,造成人员和财产损失。矿坑涌水后生产设备浸水导致生产进度减缓,矿岩浸水后将导致爆破和运输成本增加。矿坑涌水问题已经成为矿山安全生产的重大威胁,也是影响生产进度和成本的关键因素。常见的涌水和滑坡现象见图1。

2 探测方案

2.1 分布式高密度电法

齐大山铁矿西帮边坡发生渗水和滑坡主要与地层岩性、第四系含水层、风化含水层及断裂构造充水带等地质因素密切相关。综合考虑探测深度大小、分辨率高低和场地干扰强弱等综合因素来选择物探方法和仪器,原则是确保方法的有效性与经济性。

高密度电法属于传统的直流电法类,其抗干扰能力较强,实际上是集中了电剖面法和电测深法,其原理与普通电阻率法相同,不同的是在观测中设置了高密度的观测点,1 次布线可完成1 个电阻率剖面采集,既能反映地下某一深度沿水平方向地质体的电性变化,又能提供地层沿垂直方向地质体电性变化,是1种适用于浅层电阻率剖面测深法的阵列电阻率勘探方法。仪器使用国内较先进的高密度电阻率测量系统,以WGMD-9 系列超级高密度电法系统为主机,对采集的数据进行多种处理,生成二维反演图,主要用于划分地层结构,确定断裂破碎带、岩石裂隙带及蚀变带的形态、规模、产状、埋深及延深情况,分析地下水分布规律,为工程验证提供依据。

2.2 研究区物探剖面布置

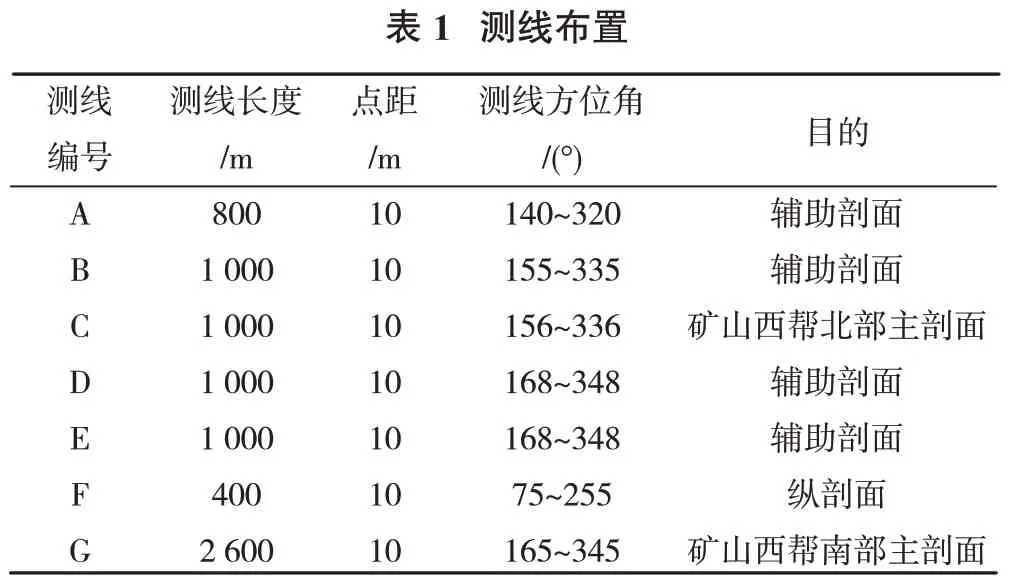

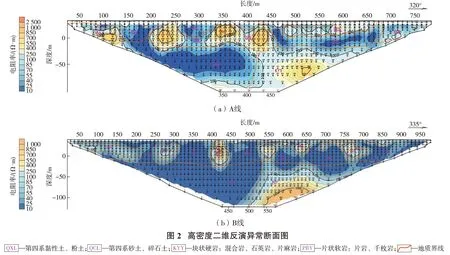

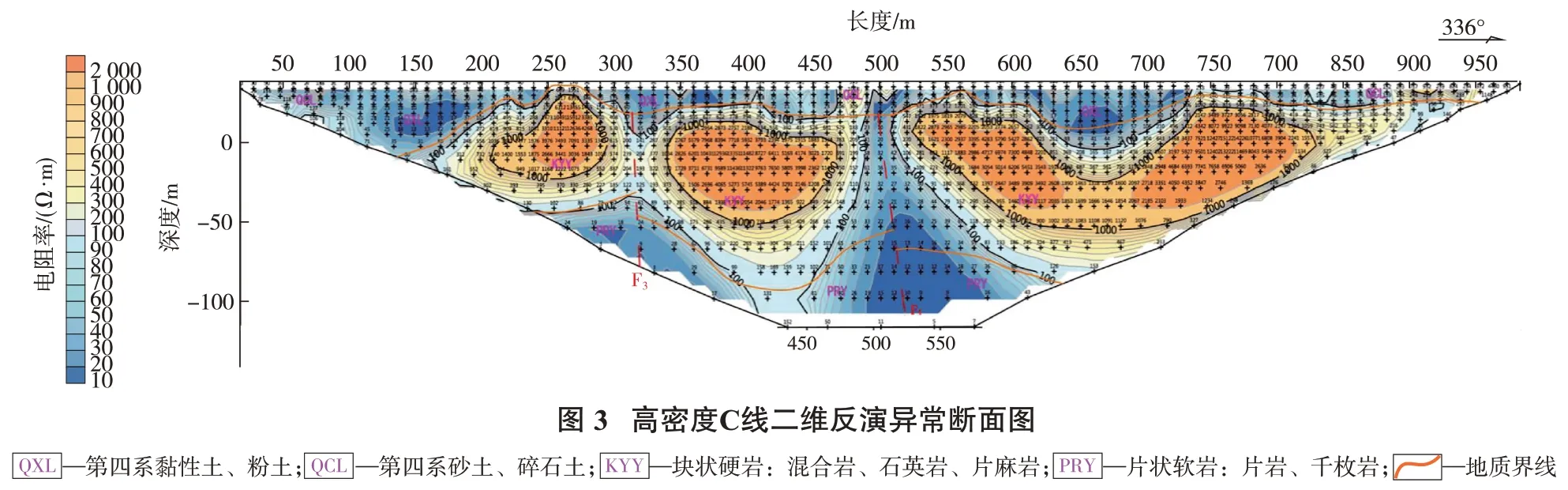

为了查明齐大山铁矿西帮边坡发生涌水和滑坡地段的上覆第四系地层、下伏地层岩性、基岩风化层及断裂构造带等基本情况,横剖面的布置尽可能平行采场边坡,纵剖面以大体垂直于采场边坡的方向布置。根据工作区现场情况,分布式高密度电法剖面布置见表1。A 和B分别为沿铁路布置以樱山路为界的北、南剖面,E 和D 分别为沿公路布置以樱山路为界的北、南剖面,C 和G 分别为沿矿山西帮布置的北、南剖面,F 为沿齐南街至矿山西帮布置的纵剖面。

3 探测资料处理与解译

3.1 分布式高密度电法数据处理

综合观察全区原始记录,局部地段有轻微噪声干扰,个别排列受到复杂地质条件影响,但所有记录符合高密度规范要求,可用于下一步的分析解译工作。野外数据采集完成后转入室内数据处理和资料整理,最终绘制成果图。基本工作流程:数据采集结果自动存入主机,主机通过通讯软件把原始数据传输给计算机,计算机将数据转换成处理软件要求的数据格式,经相应处理模块进行畸变点剔除、地形校正等预处理后,最终形成二维异常断面图。

3.2 分布式高密度电法异常特征及地质推断

3.2.1 高密度电法A、B线解译

A、B 线二维反演异常断面见图2,以电阻率值为100 Ω∙m 的等值线大致勾画出第四系与基岩的分界面,A 线第四系总厚度约为40~50 m,B 线第四系总厚度约为50~60 m。分界面以下为基岩层,A 线0~420 m 段和B 线0~540 m 段均为低阻异常段,推测为片状软质岩,A 线420~700 m 段和B 线540~800 m 段都为高阻异常段,推测为块状硬质岩。

3.2.2 高密度电法C线解译

高密度C 线二维反演异常断面见图3,上部分界面为第四系与基岩的分界面,深度为10~50 m,下部分界面为2 种基岩分界面,深度为60~120 m。纵向上,上部电阻率值变化较大,电阻率值为20~200 Ω·m,推测为第四系地层。中部为高电阻率异常,电阻率值为300~8 000 Ω·m,推测为块状硬质岩。下部为低电阻率异常,电阻率值为10~50 Ω·m,推测为片状软质岩。横向上,150~250 m 段出现低、高阻分界面,小号段为第四系地层,大号段为高阻基岩段。300~350 m段和500 m 点附近均出现漏斗状低阻异常,推测为隐伏断裂构造。

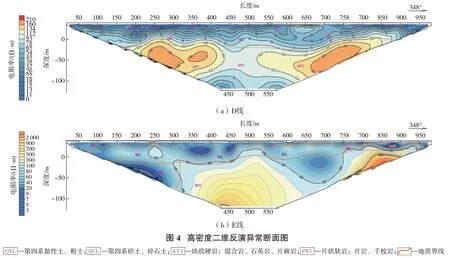

3.2.3 高密度电法D、E线解译

高密度D、E 线二维反演异常断面见图4。纵向上,2个剖面电阻率值从浅表部往深部呈连续性增长。D线上部电阻率值出现高低不均的异常分布特征,电阻率值为10~60 Ω·m,而E 线上部表现为相对中阻特征,电阻率值为10~50 Ω·m,推测均为粉质黏土、粉土,夹混土的砂砾石层,厚度均为10~30 m。D线中部表现为相对中阻特征,电阻率值为50~110 Ω·m,E 线中部表现为相对中高阻特征,电阻率值为60~110 Ω·m,推测均为砂、砂砾石,夹混土的砂砾石层,D 线厚度为20~30 m,E 线厚度为10~20 m。D 和E 线下部低阻异常与高阻异常均呈相间特征,推测为基岩。横向上,D 线200~430 m 段与500~820 m 段、E 线300~650 m 段与720~920 m 段均为高阻异常段,推测为块状硬质岩。D 线430~500 m 段、E 线150~300 m 段与650~720 m段均为低阻异常段,推测为片状软质岩。

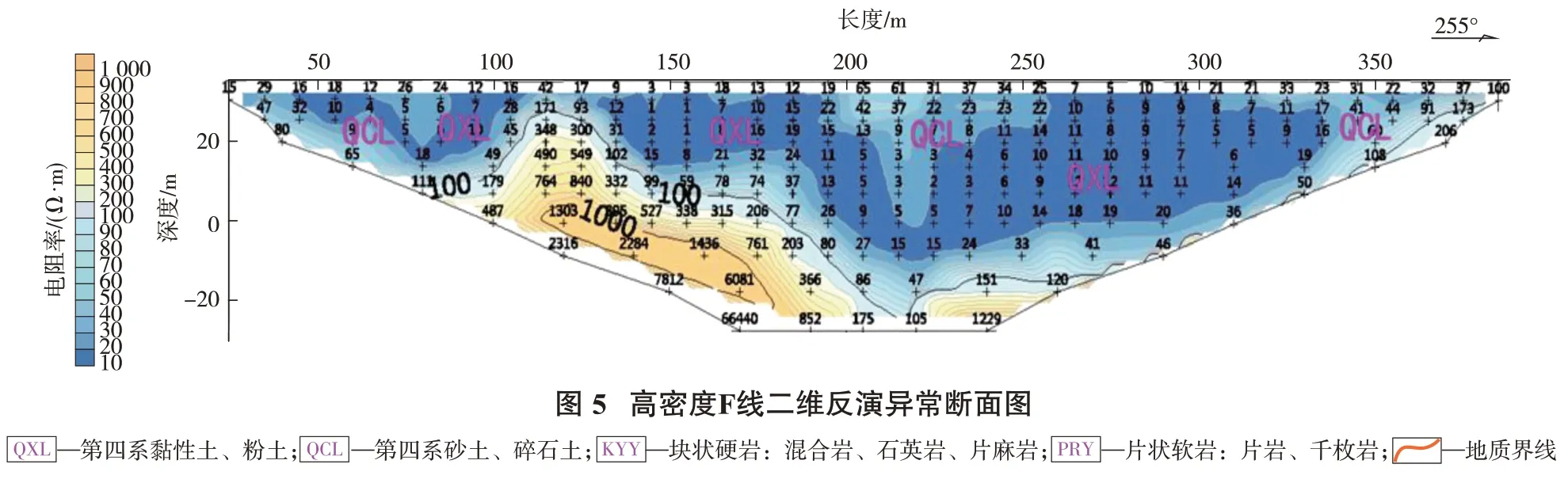

3.2.4 高密度电法F线解译

高密度F 线二维反演异常断面见图5。纵向上,上部电阻率值变化较大,电阻率值为10~100 Ω·m,推测低阻异常为淤泥质土、粉质黏土、粉土等层位,推测中高阻异常为砂、砂砾石,夹混土的砂砾石层,总厚度为10~50 m。下部出现高阻异常,电阻率值为300~1 000 Ω·m,推测为块状硬质岩。横向上,在100~150 m段基岩隆起。

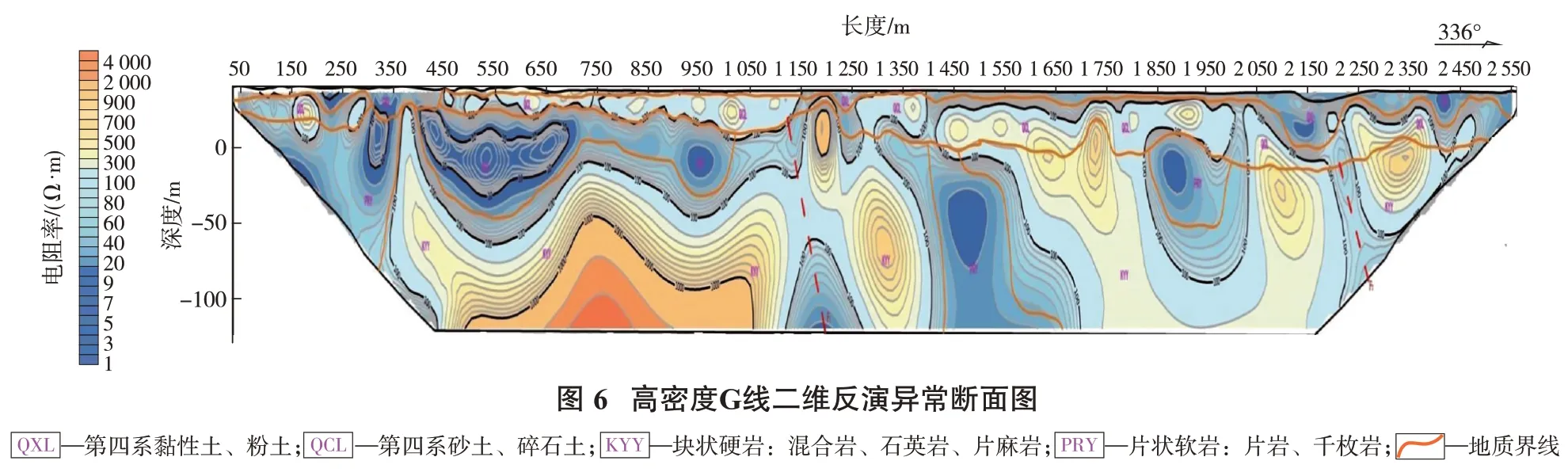

3.2.5 高密度电法G线解译

高密度G线二维反演异常断面见图6。

(1)0~370 m 段。从纵向上观察,上部为中阻异常,电阻率值为20~50 Ω·m,推测为粉质黏土、粉土层,局部夹砂及混土碎石层,厚度为5~20 m。中部为中高阻异常,电阻率值为60~500 Ω·m,推测为砂、砂砾石层,局部夹粉土及混土碎石层,厚度为10~20 m。下部为低阻异常,电阻率值为10~50 Ω·m,推测为片状软质岩。横向上,350~370 m 段下部出现低、高阻分界面,小号段为片状软质岩,大号段为块状硬质岩。

(2)370~1 100 m段。从纵向上观察,第一层为中阻异常,电阻率值为20~50 Ω·m,推测为粉质黏土、粉土层,局部夹砂及混土碎石层,厚度为2~10 m。第二层为中高阻异常,电阻率值为60~500 Ω·m,推测为砂、砂砾石层,局部夹粉土及混土碎石层,厚度为12~28 m。第三层为低阻异常,电阻率值一般为10~50 Ω·m,推测为片状软质岩。第四层为高阻异常,电阻率值为200~4 000 Ω·m,推测为块状硬质岩。

(3)1 100~1 800 m 段。从纵向上观察,上层为中阻异常,电阻率值为20~50 Ω·m,推测为粉质黏土、粉土层,局部夹砂及混土碎石层,厚度为5~15 m。中间为中高阻异常,电阻率值为60~800 Ω·m,推测为砂、砂砾石层,局部夹粉土及混土碎石层,厚度为8~35 m。底层出现低阻异常与高阻异常呈相间排列特征,推测为不同类型的基岩。横向上,1 100~1 150 m 段出现带状低阻异常,推测为隐伏断裂构造,倾向北西,倾角为65°左右。1 100~1 400 m 段底层出现高阻异常,电阻率值为300~2 000 Ω·m,推测为块状硬质岩,其中在1 170~1 220 m 段基岩隆起,第四系厚度仅10 m 左右。1 400~1 700 m 段底层出现低阻异常,电阻率值为10~50 Ω·m,推测为片状软质岩。1 700~1 800 m 段底层出现高阻异常,电阻率值为300~600 Ω·m,推测为块状硬质岩。

(4)1 800~2 600 m 段。从纵向上观察,上层为中阻异常,电阻率值为20~50 Ω·m,推测为粉质黏土、粉土层,局部夹砂及混土碎石层,厚度为5~30 m。中间为中高阻异常,电阻率值为80~600 Ω·m,推测为砂、砂砾石层,局部夹粉土及混土碎石层,厚度为20~35 m。底层出现低阻异常与高阻异常呈相间排列特征,推测为不同类型的基岩。横向上,1 800~2 050 m 段底层出现低阻异常,电阻率值为10~50 Ω·m,推测为片状软质岩。2 050~2 500 m 段底层出现高阻异常,电阻率值为200~1 000 Ω·m,推测为块状硬质岩。2 200~2 250 m 段出现带状低阻异常,推测为隐伏断裂造,倾向北西,倾角为50°左右。

4 结论

(1)分布式高密度电法进行矿区边坡涌水探测的地球物理条件充分,工作中测线、基点布置到位,选取的装置合理,技术参数恰当,原始曲线光滑,异常特征较清晰,成果真实。

(2)在矿区西帮边坡地段上共发现4条隐伏断裂构造,断裂F1 位于G 线1 100~1 150 m 段,倾向北西,倾角为65°左右;断裂F2 位于G 线2 200~2 250 m 段,倾向北西,倾角为50°左右;断裂F3 位于C 线300~350 m 段,倾向北西,倾角为70°左右;断裂F4 位于C线的500 m点附近,倾向北西,倾角为65°左右。

(3)边坡岩石类型、风化程度及断裂构造等是引起边坡地下涌水的因素,建议分别在点1 180 m/G、1 500 m/G、2 040 m/G、530 m/C 等位置布置工程钻孔揭露,验证物探结果,确定下一步治理方案。