数字经济发展对我国区域全要素生产率的影响研究

2022-05-06武云亮

赵 航,武云亮

(安徽财经大学 国际经济贸易学院,安徽 蚌埠 233030)

党的十九大报告首次提出,要不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率,促进我国经济高质量发展[1]。为了持续推进全要素生产率稳固增长,需要不断加快以要素驱动、投资驱动向技术创新驱动的发展方向转变。而数字经济以数字化技术和信息作为重要生产要素,通过现代信息网络的载体,实现数字技术与实体经济的高度融合,以其技术创新能力整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革,契合当前经济环境下各产业提升全要素生产率的迫切需求[2]。

目前数字经济相关研究主要集中在以下几个方面。第一,数字经济的定义与内涵,钟春平认为数字经济已然渗入经济社会之中,成为一个新的经济系统,改变了传统经济业态[3]。第二,数字经济的测度方面,许宪春基于国际比较的视角,通过构建数字经济规模核算框架,得出我国数字经济发展的规模与现况[4]。第三,随着我国经济高质量发展要求的提出,更多学者将目光转向数字经济对我国经济高质量发展、全要素生产率提升的影响之中。郭家堂和骆品亮认为互联网技术对全要素生产率的促进作用是非线性的,并结合中国的实际情况,提出建设普惠互联网、加快 “互联网+”战略的落地等相关政策建议[5]。

综上,学者们对数字经济的内涵与测度方面已有较为深刻的研究与认识,更有一部分学者探究了数字经济对经济高质量发展的影响机制。但以宏观视角分析数字经济对各区域全要素生产率影响的研究较少。同时在近年的相关研究中忽略了数字经济所具有的区域发展联动性和空间跨区溢出效应。因此本文将首先厘清数字经济对全要素生产率的理论机制,分析数字经济对全要素生产率的影响路径与机理,并在构建较为完备且适宜的数字经济综合评价指标体系的基础上,利用熵值法确定各地区的数字经济影响力指数,探究其对全要素生产率的影响,最后在基准回归的基础上,利用空间计量的方法探究数字经济对各地全要素生产率的空间效应。

1 理论分析

《中国数字经济发展白皮书(2020)》提出,数字经济是以数字技术为核心驱动力,以现代数据信息网络为重要载体,通过与实体经济的深度融合,提升了传统产业的科技创新能力与资源配置能力,它所带来的新经济、新模式、新业态给全要素生产率的提升提供了一系列新的途径[6]。其中技术创新是数字经济最主要的特征,随着数字产业化的不断推进,革命性的数字技术不断涌现,如物联网、大数据、人工智能、5G、区块链等新兴技术提升了经济运行的效率,改进了生产的流程,创造出新的商业模式,进而以技术为导向驱动我国全要素生产率逐步提升。迅速发展的通讯技术、网络技术和数据采集技术,具有极高的渗透功能,它们扩散至各行各业,使得三大产业间的界限逐渐模糊,促进了三产融合,提升了全要素生产率[7]。同时在数字技术不断应用于传统产业的过程中,数据作为数字经济的第一生产要素贯穿于整个生产过程中,能够降低生产设备的安装,产品的设计、生产、运行、检验等环节所花费的时间,以实现精准控制的智能化生产,使得资源配置更加合理,从而促进各地区全要素生产率的提升。从空间视角来看,数字经济自身就具有网络分布和去中心化的特点,在其高速发展的过程中,突破了传统要素的空间组织模式,发达地区的新兴技术可能通过促进其他地区技术效率的提升和核心技术的进步,最终促进了全要素生产率的提升,产生正向的溢出效应。综上,数字经济主要利用技术创新效应持续输出新兴技术至传统产业,并以数据为第一生产要素贯穿于生产过程中,进一步促进各地全要素生产率的提升。为探明二者的空间效应,有必要在基准回归的基础上构建空间权重矩阵,进行空间计量分析,进一步探究数字经济对全要素生产率的影响。

2 研究设计

2.1 变量与数据说明

2.1.1被解释变量

利用DEA-Malmquist指数法测算我国30个省、自治区、直辖市(西藏数据缺失严重,故去除)的全要素生产率变化率及其分解变化率,测算过程如下。

产出变量:采用2013-2019年30个省、自治区、直辖市的名义GDP与GDP指数(以2011年为不变价)以衡量中国各地区的实际GDP。

投入变量:包括劳动投入与资本投入,其中劳动投入采用2013-2019年各地区三大产业就业人员数量总和,由于中国没有进行大规模的资产普查,资本投入借鉴张军的方法,利用永续盘存法以固定资本形成总额与固定资产投资价格指数计算各地区的资本存量情况[8]。具体公式如下:

Kit=Kit(1-δit)+Iit/Pit

(1)

其中K代表实际的资本存量,I代表固定资产投资总额,P为固定资产价格指数,δ为经济折旧率,按照大部分学者的做法选取经济折旧率为9.6%。在以1952年为基期所估算出的2000年资本存量数据的基础上,转化为以2000年为基期的资本存量,代入数据于(1)式中计算出2013-2019年中国30个省、自治区、直辖市的实际资本存量。由于Malmquist指数算出的是全要素生产率相对于上一年的变化率,故在后面的实证分析中借鉴刘和旺的方法,将全要素生产率变化率以第一年为基期进行累乘,得到2013-2019年的全要素生产率(纯技术进步率和技术效率增长率同理)[9]。

2.1.2解释变量

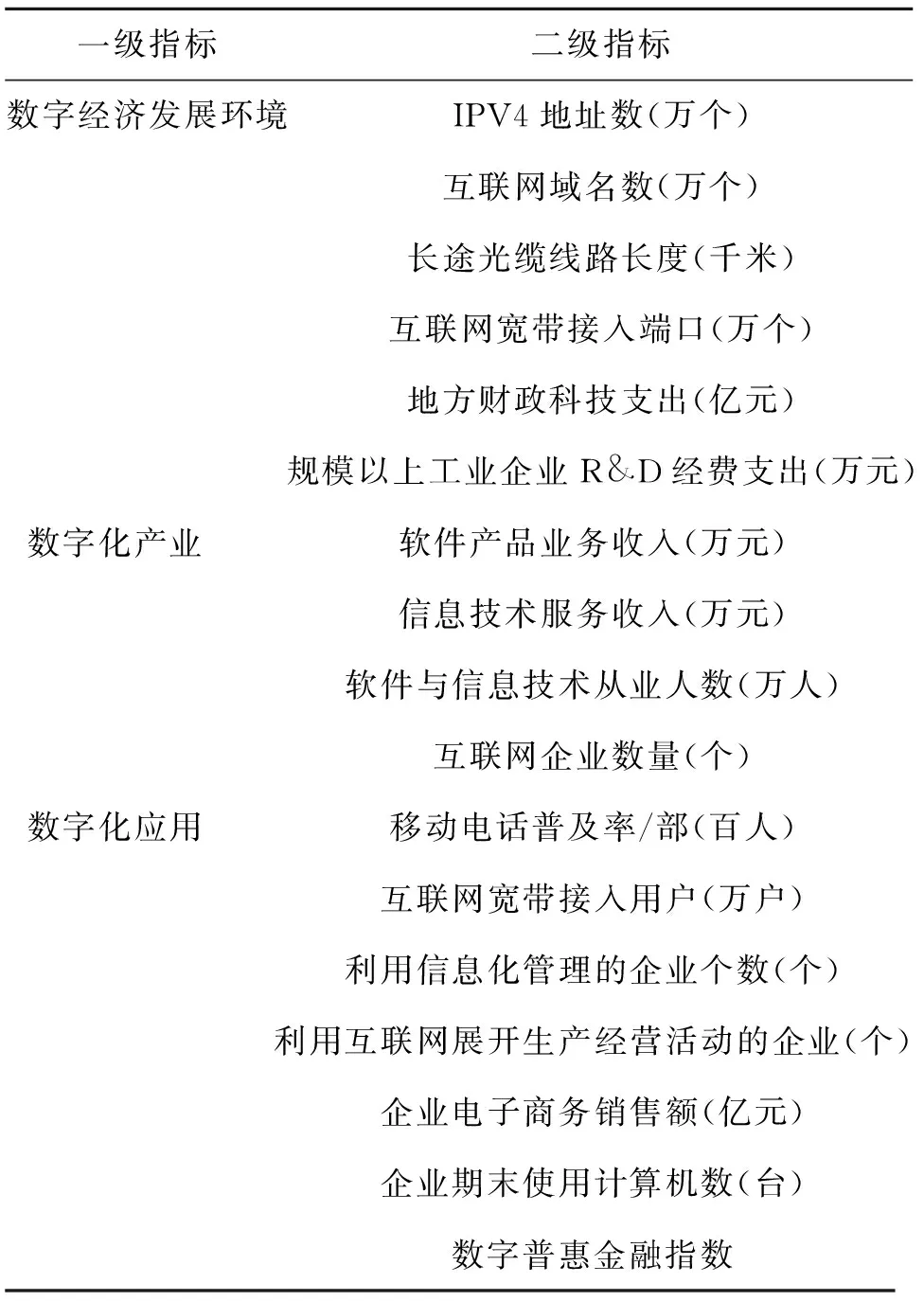

在段东[10]等学者所构建的数字经济评价体系的基础上以数字经济发展环境、数字化产业与数字化应用三个维度,基于数据的可得性与指标的合理程度,细分为17个具体指标,通过熵值法将各个指标融合为数字经济综合评价指标体系(见表1),以更为全面的层次综合衡量我国数字经济的发展水平,并将其作为研究的核心解释变量。

同时针对前文数字经济对全要素生产率的作用机理与作用路径,选取相应指标,构建各效应的综合评价指标体系,细分路径探究数字经济的技术创新效应、技术扩散效应与数据赋能效应对全要素生产率的影响,其中涉及:

数字经济的技术创新效应(DIGI):在数字产业化不断发展的过程中,新兴数字技术不断涌现,运用新技术改变了生产方式,改进了生产流程,提高了全要素生产率,故选取综合指标中数字化产业相关指标作为数字经济的技术创新效应的替代指标。

数字经济的技术扩散效应(DIGA):随着数字技术不断扩散并应用于传统产业,推动实体经济发生深刻变革,为全要素生产率的提升提供了新生动力,因此选取综合指标中的数字化应用作为数字经济技术扩散效应的替代指标。

数字经济的数据赋能效应(DIGD):由于数据流动过程离不开数字基础设施的支持,因此选取衡量数字基础设施的IPV4地址数、互联网域名数、长途光缆线路长度、互联网宽带接入端口数为指标构建分指标体系,作为数据赋能效应的替代指标。

2.1.3控制变量

参考张洁[11]等学者的研究,发现除了劳动力和资本投入会对全要素生产率产生影响外,教育水平(EDU)、市场化水平(MR)、城镇化程度(URBAN)与对外开放水平(OPEN)都会对全要素生产率产生影响,故选取以上4个相关变量作为控制变量。其中选取人均受教育年限作为衡量各区域教育水平的指标,用非农村人口占该地区总人口的比重表示城镇化水平,以城镇私营和个体从业人员占单位从业人员的比重衡量市场化水平,用外商投资额占各地GDP的比重表示我国对外开放的程度。

2.1.4数据来源

采用2013-2019年我国30个省、自治区、直辖市(西藏数据缺失严重,故去除)的面板数据,其中数字经济相关数据主要来自《中国电子信息产业统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国信息产业年鉴》,其余数据来自《中国统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》、国家统计局等,为了克服预先可能存在的异方差现象,实证回归中的变量均以对数形式体现。

表1 数字经济综合评价指标体系

2.2 模型设定

在对各解释变量进行多重共线性检验后,发现VIF的最大值为5.56,小于经验值法所要求的数值10,故有效控制了多重共线性给实证过程带来的不利影响。同时使用豪斯曼检验发现最终p值<0.05,得出该面板数据应该采用固定效应模型,以进行基准回归。使用Malmquist指数测度全要素生产率可以将全要素生产率分为技术进步效率(EFF)与纯技术效率(TECH),故分解被解释变量,探究技术效率与技术进步对全要素生产率的影响,分别建立如下模型进行回归。

lnEFFCHit=α+βlnDIGit+θlnDIGIit+μlnDIGAit+δlnDIGDit+γlnXit+εit

(2)

lnTECHCHit=α+βlnDIGit+θlnDIGIit+μlnDIGAit+δlnDIGDit+γlnXit+εit

(3)

lnTFPCHit=α+βlnDIGit+θlnDIGIit+μlnDIGAit+δlnDIGDit+γlnXit+εit

(4)

其中i表示不同地区;t表示年份(时间);全要素生产率变化率TFPCHit为被解释变量,同时可以进一步分解为技术进步变化率TECHCHit与技术效率变化率EFFCHit,在后续的计量过程中将全要素生产率分解后具体分析;DIGit为核心解释变量,表示数字经济发展水平,DIGIit、DIGAit、DIGDit分别表示数字经济的技术创新效应、技术扩散效应与数据赋能效应;Xit为一系列控制变量;εit为随机误差项。

在现实的经济运行中有一部分无法观测的因素也会对全要素生产率产生影响,如国家层面的经济政策的变动,经济周期性的波动等,它们随着时间在变动并不随着各地区变动,所以需要加入时间固定效应以控制经济大环境、大方向的变化。同时各地区间的实情不同,模型中加入地区固定效应,避免因自然资源禀赋、经济水平、人口变动、发展策略等不随时间而变的遗漏变量造成的有偏估计。

3 实证分析

3.1 回归结果分析

在进行基准回归,并增加控制变量、地区与时间固定效应后得出回归结果(见表2),由表中数据可知技术效率、纯技术进步、全要素生产率三个被解释变量调整后的可决系数分别为0.1448、0.8280与0.5920,且F统计量结果均显著,这表明整个模型的拟合效果较好。从数字经济对全要素生产率的总体影响来看,数字经济对全要素生产率、技术进步与技术效率的回归系数分别为0.1488827、0.12696、0.766313,且在1%的显著性水平下正向显著,这表明在样本期内,数字经济的快速发展能够从技术进步与技术效率两个方面促进我国各地全要素生产率的提升,且对技术创新的影响更加显著。

表2 数字经济对全要素生产率及其分解指标的固定效应回归模型估计结果

从数字经济对全要素生产率的影响效应来看,技术创新效应对全要素生产率的回归系数为0.0962195,同时在1%的显著性水平下正向显著,且从全要素生产率的分解效应来看,技术创新能够通过技术变革与效率变革两个途径同时促进全要素生产率的提升,在发展新的生产流程与商业模式的同时,能够提升传统生产要素的流动效率,缓解要素扭曲的现象,提高资源的配置效率,进一步促进全要素生产率的提升。

技术扩散效应对全要素生产率的作用正向显著。从提升路径来看,数字技术扩散效应在样本期内虽促进了技术效率的提升,然而对技术进步的影响并不显著,可能是数字技术在赋能传统产业的过程中带来了一种“破坏性”的创新,在数字技术扩散至传统产业的过程中新技术对替代旧技术,基于旧技术建立起来的生产设备、组织结构无法适应新技术的生产力,使得传统产业与数字技术的融合需要一定的适应期,以确保二者以高契合度协同发展。

从数据赋能效应来看,相比提升技术进步的作用,大数据赋能对提升技术效率的作用更加显著。这说明大数据赋能已贯穿于生产生活之中,加快了经济活动的运行速度,进而对各区域全要素生产率的提升产生了积极作用。

3.2 内生性与稳健性检验

3.2.1工具变量法

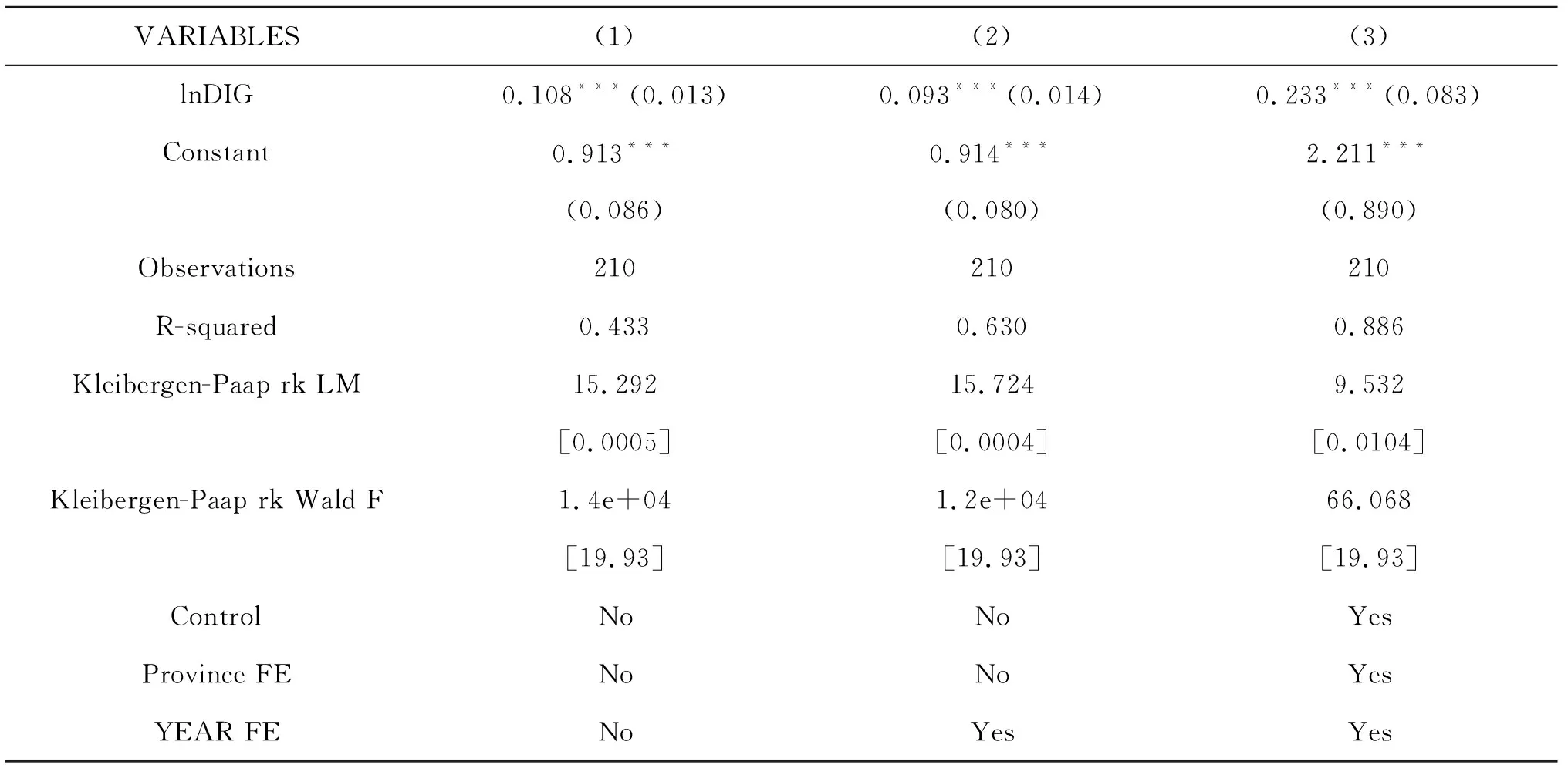

数字经济能够促进全要素生产率的提升,而全要素生产率的提升也拉动了数字经济发展水平的提升。由双向因果导致的内生性问题利用工具变量法来解决,为满足所选取的工具变量准确有效,与其他解释变量、随机误差项不相关并满足外生性、相关性的条件,借鉴谢莉娟等[12]方法使用核心解释变量的一阶滞后和二阶滞后作为工具变量进行估计,估计结果(见表3)。

表3 工具变量回归

从中可以发现系数符号与显著性没有发生改变,说明考虑了内生性问题后,数字经济对全要素生产率的影响依然呈正向显著作用。

3.2.2两阶段系统GMM检验

为了确定数据的高度相关并非仅是产生同向变动的趋势,避免伪回归的现象出现,在前文OLS回归的基础上改变计量方法,检验结论的稳健性,将被解释变量的一阶滞后作为代理变量,采用系统两阶段GMM的方法进行动态面板回归(见表4)。

结果显示二阶序列相关AR(2)检验与工具变量过度识别Sargan的p值均大于0.1,不显著,说明残差项不存在序列相关,工具变量也选用妥当,数字经济对全要素生产率的影响依然显著为正,增加了前文结论的可靠性与非偶然性。

表4 系统GMM检验结果

4 数字经济对全要素生产率的空间效应影响研究

为探究数字经济对全要素生产率的空间效应,在经济距离矩阵下运用全局Moran’s I指数双边检验法对2013-2019年地区间全要素生产率的空间自相关性进行检验(见表5),数字经济与全要素生产率所有年份在经济距离矩阵下均为正值,且通过了5%的显著性检验,即拒绝“无空间自相关性”的原假设,且在样本内随着年份的增加,指数本身与其显著性也在逐年上升,这说明数字经济对全要素生产率的影响具有正向显著的空间相关性,且相关性正在逐年递增。

表5 2013-2019年数字经济对全要素生产率的空间莫兰指数检验

进一步对空间面板的模型形式进行检验,结果显示,WALD与LR检验都在1%的水平下显著,因而排除空间误差模型(SEM)与空间滞后模型(SAR),选取空间杜宾模型(SDM)。同时进行豪斯曼检验,探究固定和随机效应的选择,结果拒绝原假设,选取空间固定效应模型,最终构建个体与时间双固定效应杜宾模型进行后续计量分析。

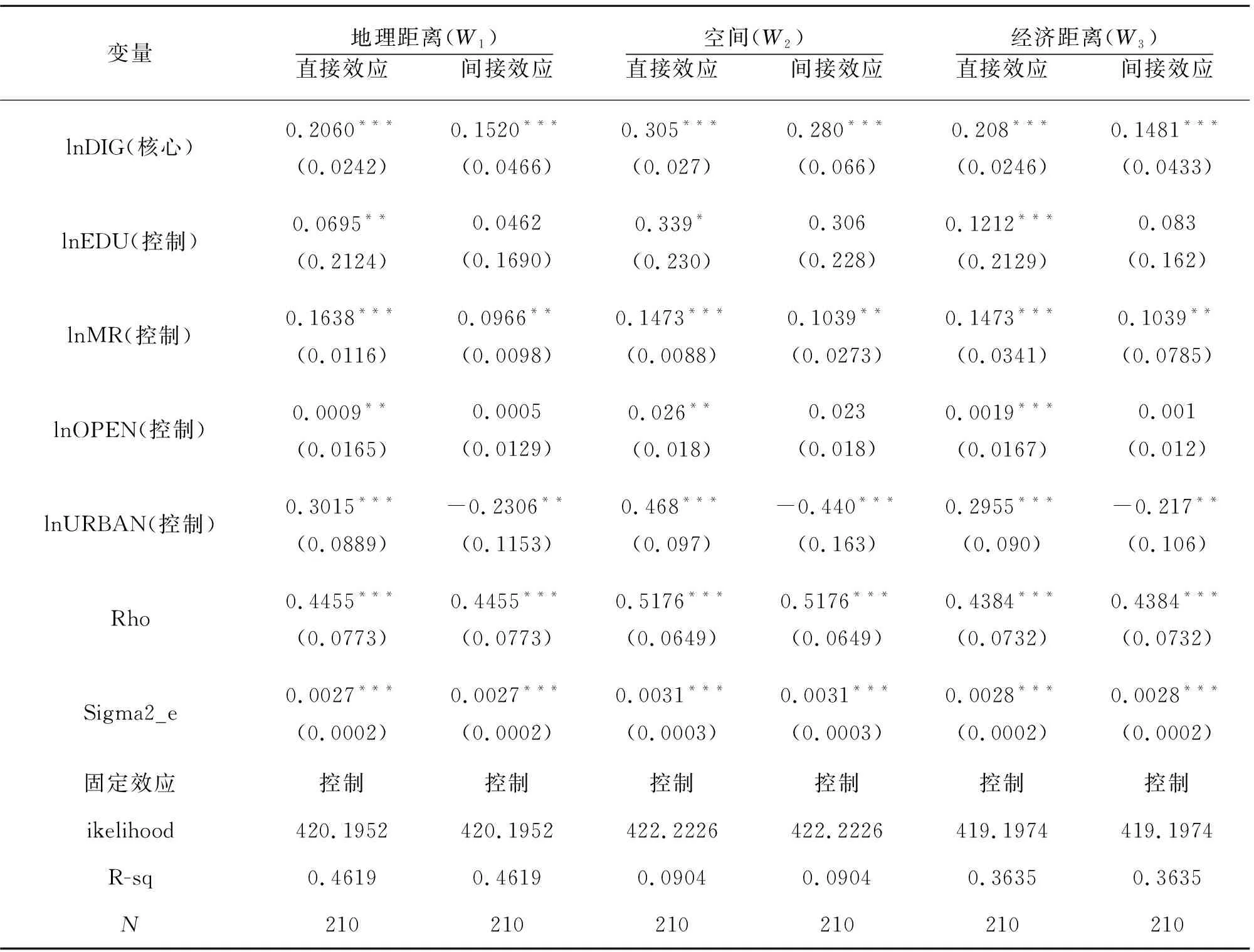

在利用面板数据研究空间溢出效应时,仅凭回归系数的点估计结果,得出的结论是不准确的,应使用偏微分的方法将数字经济对全要素生产率的影响分解为直接效应和间接效应(溢出效应)。同时由于数字经济具有跨区域传播的优势,其经济活动的衍生不仅局限于毗邻地区,还能对其他地区全要素生产率产生影响,故在空间权重矩阵的选择上,选取地理距离矩阵(W1)、空间矩阵(W2)与经济距离矩阵(W3)这三种矩阵探究数字经济对全要素生产率的空间效应,回归结果具体如表6所示。

在2013-2019年全国30个省、自治区、直辖市的样本区间内,三种矩阵的回归显著性具有相似的结果。以经济距离矩阵为例,在1%的显著性水平下,数字经济的发展对TFP的直接效应与间接效应的空间系数分别为0.208、0.1481,二者都呈正向显著关系,这说明一个地区数字经济的发展不仅促进自身全要素生产率的提升,同时体现出对其他地区全要素生产率的正向空间溢出效应。

从控制变量来看,教育水平的直接效应正向显著而溢出效应不显著,说明增加教育投入,增强了新兴数字技术与劳动力的契合度,仅使得该地区劳动力的教育素质水平提升,进而促进地区全要素生产率的提升。从市场化水平来看,其直接效应与间接效应均在1%的显著性水平下正向显著,这表明市场化水平不仅能促进该地区全要素生产率的提升,还能够提升区域间的要素流通效率,同时消除部门、地区分割,有利于发挥数字经济带来的规模效应,跨区域促进其他地区全要素生产率的提升,从而促进整体经济协调发展。外商投资的影响主要体现在直接效应中,通过引进先进技术,在短时间能够促进该地区整体技术水平的提升。城镇化的直接效应为正向显著,但却有负向显著的溢出效应,这说明随着城镇化水平的不断提高,首先为该地区创造更多的工作岗位,减少劳动力资源向其他地区流失,提升了工业生产效率。但同时一个地区城镇化水平越高,与之带来的公共服务与生活质量的提升会使得资本、劳动力和技术等要素从城镇化水平较低的区域向该地区聚集,从而产生负向的溢出效应。

表6 数字经济对全要素生产率的空间模型回归结果

5 研究结论与政策建议

5.1 研究结论

从数字经济发展环境、数字化产业和数字化应用三个维度构建数字经济综合评价指标体系,分析数字经济对各地全要素生产率的作用机制,并通过构建空间杜宾模型,进一步探究数字经济对全要素生产率的空间溢出效应,得出如下结论。

第一,在样本区间内,数字经济的发展对各地区全要素生产率的提升有着正向显著的作用,且在当前发展阶段,相对于提升技术效率的途径,数字经济主要通过促进技术进步的方式提升各区域全要素生产率。

第二,技术创新与扩散、大数据赋能是数字经济对全要素生产率提升的传导机制,数字经济带来新兴技术促进传统产业生产方式变革,并由大数据贯穿于整个生产过程之中,持续促进各地区全要素生产率的提升。

第三,新兴数字技术扩散与应用的过程中可能会带来一系列“破坏性”的创新。在数字经济发展的前期,破坏传统产业旧的经济结构的同时,也在不断创造新的经济结构,使得短期内传统产业与新兴技术无法达到理想的契合度,对全要素生产率提升的效果甚微。

第四,数字经济具有较强的外部性,在其利用直接效应带动一个地区全要素生产率提升的同时,还能够通过其空间溢出效应,跨区域促进其他地区全要素生产率的提升。

5.2 政策建议

第一,夯实数字基础设施建设,打造优良的数字经济发展环境,利用5G网络、大数据中心、工业互联网等新基建,对交通、能源、生态、工业等传统基础设施进行数字化、网络化、智能化改造升级,以实现万物互联、多元协同发展。以高带宽、广覆盖的新兴网络基础设施为大数据赋能构建数据流动框架,充分发挥数据对其他要素效率的倍增作用,培养发展数据要素市场,使大数据成为推动经济高质量发展的新动能。

第二,推进数字产业不断发展与加强数字技术应用能力,持续推动信息通讯产业、信息技术服务业、互联网产业等数字产业的不断发展,持续输出新兴数字技术。利用数字技术全方位、全角度、全链条赋能传统产业,持续推进数字经济与实体经济深度融合,对产业链的上下游进行数字化转型升级和价值再造,进一步推动融合发展向深层次演进[13]。

第三,因地制宜,制定合适的数字经济发展策略,通过寻找数字经济与本地产业融合的平衡点,逐步形成数字经济的合理发展体系[14]。要防止数字技术对传统产业赋能效应所带来的 “破坏性”的创新,根据传统产业发展的实际情况,切实从各地实际经济发展情况出发,梳理总结发展经验,有所选择、有所舍取、分步骤地实施数字化转型,形成因地制宜、各具特色的数字经济发展格局。

第四,利用数字经济的跨区溢出效应,开展数字经济空间发展战略和布局的顶层设计,打造有利于各类生产要素流动的多维立体空间网络,发挥数字经济的辐射带动作用,以发达地区先进的数字技术与成熟的发展治理方案向欠发达区域下沉,缩小区域间的数字鸿沟,使得各地区物理空间网络和地理空间网络紧密耦合,打破各类行政边界,构建释放梯次性发展效能的空间发展体系,促进东中西部区域协调发展和城乡一体化发展[14]。