循环卤煮过程中牛肉品质变化规律研究

2022-05-06屠明亮孟祥忍王恒鹏吴鹏陈胜姝高子武吴丹璇

屠明亮,孟祥忍,王恒鹏,吴鹏,陈胜姝,高子武,吴丹璇

(扬州大学,江苏 扬州 225127)

卤牛肉是我国的传统肉制品,具有独特的风味和口感,常用于餐前冷菜或休闲食品中,国内对卤牛肉的消费呈现逐年增长的趋势。传统卤牛肉加工过程中,一般把牛腱肉以“老卤”为热传递介质进行煮制,循环卤煮可视为“老卤”的生产方法:在清水中按配比加入调味料制成卤汤,加入牛腱肉煮制完成后,取出牛肉,补充汤料,再补充新牛腱肉煮制,视为一个煮制循环,多次对卤汤循环利用的工艺即为循环卤煮[1]。

国内对于卤牛肉的研究多聚焦于对单次煮牛肉的工艺变化规律的探索,比如赵家艺等[2]采用质地剖面分析法和低场核磁共振技术研究不同加热温度下加热酱卤牛肉的质构特性和水分分布变化;牛乐宝等[3]采用SDE法与GC-MS法对不同工艺条件下卤牛肉中的挥发性风味物质成分进行测定与分析;而对传统循环卤煮方法的研究还不是很全面。本研究按照传统配方调配卤汤,用循环卤煮工艺制作卤牛肉,并跟踪分析卤牛肉的色差、pH、质构特性、微观结构、营养品质指标的变化,在循环卤煮过程中牛肉的品质变化规律,以期为卤牛肉的标准化生产提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

山东鲁西黄牛鲜牛腱子:山东华胜清真肉类有限公司;食用盐、白砂糖、香辛料、黄酒:购于扬州市苏果超市;多聚甲醛(AR)、二甲苯(AR)、无水乙醇(AR)、中性树胶(AR)、伊红染液(AR)、苏木精染液(AR)、盐酸(AR)、冰醋酸(AR):国药集团化学试剂有限公司。

Cossim倒置荧光显微镜 北京世纪科信科学仪器有限公司;SC-80C型全自动色差计 北京康光光学仪器有限公司;DW-2011型美的电磁炉 广东美的有限公司;KD-202型冷冻切片机 浙江金华科迪公司;YD-6L型石蜡包埋机 浙江金华益迪仪器设备有限公司; TMS-Pro食品物性分析仪 美国FTC公司;PH-100型精密探针式酸度计 上海力辰科学仪器股份有限公司。

1.2 实验方法

1.2.1 卤制工艺流程

在纯净水中加入盐(1%)、生抽(1.5%)、老抽(1%)、料酒(4%)、糖(2%)、葱(1%)、姜(1%)、香料包(八角0.15%、桂皮0.15%、丁香0.008%、山奈0.07%、小茴香0.03%、香叶0.07%、草果0.06%、甘草0.03%)煮沸,配成卤汤;卤制:牛腱肉修整去除表面筋膜,表面擦盐(按牛肉质量3%计)腌制24 h,焯水(煮沸后持续5 min),加入煮沸的卤汤,微沸状态下(加热功率700 W)卤制1 h,取出牛腱肉。牛腱肉与水的重量比例为2∶7。

1.2.2 循环卤煮工艺流程

卤汤晾凉后,过200目筛网,去除表面油脂,称重后按比例补充水分和调味料。牛腱肉与水的重量比例为2∶7加入,重复上述卤制工艺流程。

1.2.3 取样处理

每次卤煮循环结束进行取样,选取第1,5,10,15,20次卤煮这几个具有代表性的取样点进行数据分析。

1.2.4 检测方法

蛋白质含量:参照国标GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》,使用自动凯氏定氮仪测定。

粗脂肪含量:参照国标GB 5009.6-2016《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》,使用全自动脂肪测定仪测定。

质构特性:采用TMS-Pro物质分析仪,对牛肉样品的质构特性进行测定。将卤牛肉冷却至室温,切除表面因冷却放置过程失水变硬的肉样后按照平行肌纤维方向切成1 cm3大小的样品,测定参数设置:探头为P/36.5柱形,测前速度60 mm/min,测试速度120 mm/min,测试形变量50%,触发力0.4 N。记录以下参数的结果:硬度、弹性、咀嚼性、胶着性、内聚性和黏附性。每个时间点的牛肉样品测定3次,结果用平均值表示。

pH:采用探针式肌肉pH计测定。

游离脂肪酸:参照喻文娟等[4]的方法进行测定。取10 g肉样,进103 ℃烘箱干燥1 h,取约0.5 g干样,加入2 mL苯-石油醚(1∶1体积)混合溶液,在密闭环境浸提24 h。浸提后,加入2 mL氢氧化钾-甲醇溶液(0.4 mol/L),漩涡振荡3 min,再静置30 min,用滴管加1 mL超纯水使其分层,取上层溶液,加入半勺无水硫酸钠使水分去除。用移液枪吸取100 μL待测样品,用1 mL正己烷稀释后,混匀吸入针筒过0.22 μm滤膜进样。利用气质联用仪(GC/MS)进行游离脂肪酸的测定。

色差:采用便携式色差仪,白板校正后,将色差仪镜头垂直紧贴于牛肉表面,测定牛肉样品的红度(a*值)、黄度(b*值)、色彩强度(C值)、亮度(L*值),每个时间点的牛肉选用不同区域测3次,记作牛肉表面色差;将牛腱肉切开后,对牛肉切面采取同样步骤测3次,记作牛肉切面色差。

微观结构:采用石蜡切片法[5],观察肌纤维组织结构并分析。第一,用手术刀去除样品牛肉表面筋膜,修成2 cm×0.5 cm×0.5 cm的大小进行固定;第二,使用不同浓度酒精溶液对肉样进行梯度脱水,用二甲苯作透明剂进行透明的步骤;第三,石蜡包埋以7 μm厚度切片,用苏木精-伊红染色后,放到高倍光学显微镜下观察,拍照,测定和分析。

1.2.5 数据处理

试验数据取3组平行,采用SPSS 19软件对试验数据进行显著性差异分析,显著性水平为0.05。

采用 Excel 2016做表格和折线图。

2 结果与分析

2.1 卤牛肉的色差

由于牛腱肉整体体积较大,卤牛肉的表面色泽和内部切片色泽差异较大,本研究测量卤牛肉的表面色差和切面色差,综合考量循环卤煮过程中卤牛肉的色泽变化规律。

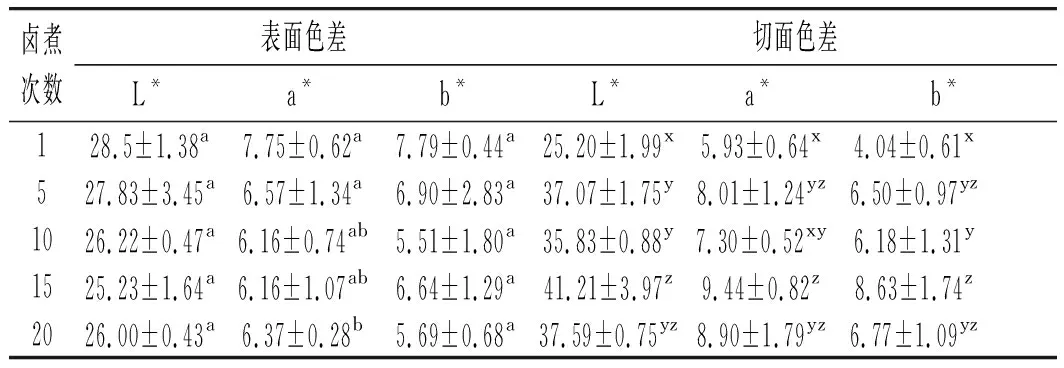

对于表面色差,由表1可知,卤煮1次后的L*值为28.5,然后L*值随着卤煮次数的增加在逐渐减小,到卤煮第15次后,逐渐趋于平缓,a*和b*值在卤煮1次后分别为7.75和7.79,然后随着卤煮过程的进行都有逐渐减小的趋势,但不显著。原因可能是卤牛肉表面与卤汤直接接触,其表面色差受卤汤影响较大,而卤汤在循环使用过程中发生美拉德反应[6],反应体系颜色加深,最终影响卤牛肉表面色差,使得L*值逐渐降低。

表1 卤煮次数对牛肉色差的影响Table 1 The effect of stewing times on the >color difference of beef

而对于切面色差,卤牛肉的L*值随着卤煮次数的增加逐渐变大,到卤煮15次时最大,为41.21,与表面色差的L*值趋势相反,这可能是因为随着卤煮次数的增加,卤汤内盐分富集,作用到卤牛肉上表现为卤牛肉失水增加,牛肉切面纤维更疏松,卤牛肉本身汁水溶出量增加,使切面水分附着量增加,从而导致L*值增加[7]。

总体来说,循环卤煮对卤牛肉色差L*值的影响较显著,尤其是切面色差(P<0.05),表面L*值降低可能是由于卤汤颜色加深,切面L*值增加可能是由于卤汤盐分富集。

2.2 卤牛肉的质构特性

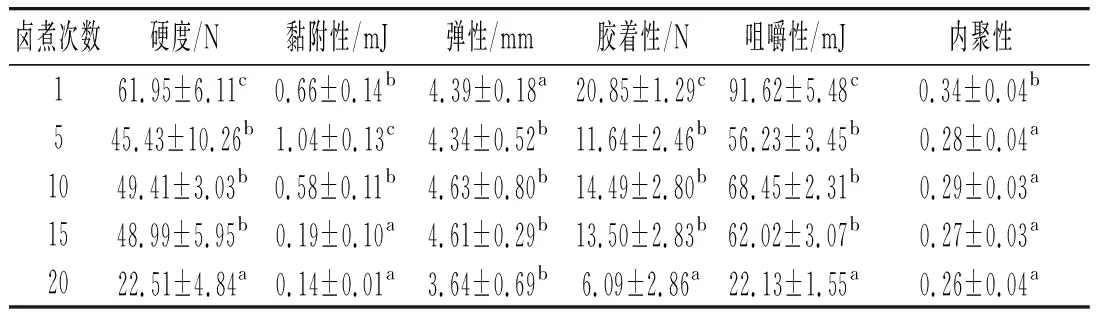

质构是指人对牛肉进入口腔后咀嚼、吞咽的总体感受,有硬度、黏附性、弹性、胶着性、咀嚼性和内聚性等指标[8]。硬度是指使牛肉发生形变所需的力,能反映肉的嫩度好坏,由表2可知,循环卤煮过程中,卤牛肉的硬度在卤煮第5次和第20次时下降明显(P<0.05),但是在第5~15次卤煮期间,没有显著性差异(P>0.05);咀嚼性与硬度、弹性与内聚性有关,数值上等于硬度和内聚性的乘积,循环卤煮过程中,卤牛肉的咀嚼性总体呈下降趋势,在卤煮第5次时下降明显(P<0.05),第20次时最低。内聚性是组成食物结构的内部键力,反映对食物咀嚼时抵抗性的指标,可恢复形变是撤销压力后食品恢复的高度。由表2可知,循环卤煮过程中,卤煮次数对牛肉的内聚性无显著影响(P>0.05)。

表2 卤煮次数对牛肉质构特性的影响Table 2 The effect of stewing times on the texture characteristics of beef

2.3 卤牛肉的pH值

pH值对卤牛肉食用品质有一定的影响[9]。由图1可知,卤煮1次后,牛肉的pH值为6.02,随着卤煮次数的增加,pH值升高至6.28(卤煮10次)后逐渐降低至平缓。这可能是因为卤煮1~10次的过程中,卤牛肉中蛋白质的化学键被破坏,导致其酸性结构减少,使pH值增加,在卤煮10~20次的过程中,蛋白质及其降解产物溶解进入卤汤,卤汤的pH值降低,促使牛肉的pH值也逐渐降低,而随着卤煮次数的增加,卤汤的pH逐渐趋于平衡状态,使得牛肉的pH值也降低得平缓[10]。

图1 卤煮次数对牛肉pH值的影响Fig.1 The effect of stewing times on the pH values of beef

2.4 卤牛肉的蛋白质与粗脂肪

卤煮次数对牛肉蛋白质和粗脂肪含量的影响见表3。

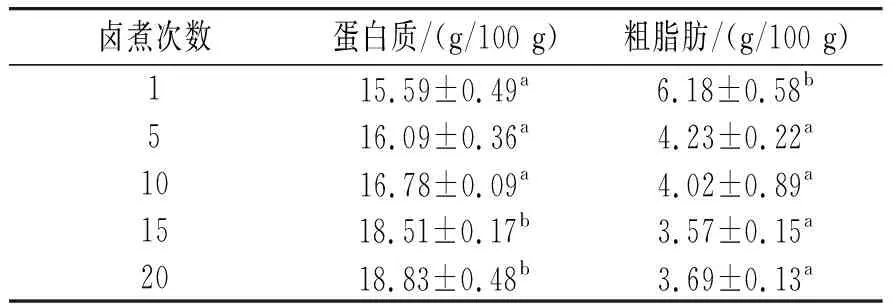

表3 卤煮次数对牛肉蛋白质和粗脂肪含量的影响Table 3 The effect of stewing times on the protein and crude fat content of beef

2.4.1 蛋白质

蛋白质是牛肉中重要的营养物质之一。由表3可知,第1次卤煮时,卤牛肉的蛋白质含量为15.59 g/100 g,随着卤煮次数的增加,蛋白质含量先逐次增加后渐趋平缓,卤煮15次后,蛋白质含量为18.51 g/100 g,与第20次无显著差异(P>0.05),原因可能是随着卤煮次数的增加,卤汤中的盐分增加,牛肉的水分流失量逐渐增加,使得牛肉中干物质相对含量增加[11],蛋白质相对含量也逐渐增加,这与卤牛肉中水分含量变化的结果互相对应;同时,在卤煮过程中,部分牛肉蛋白质及其降解物也逐渐融入卤汤中[12],卤煮15次后,卤汤中蛋白质含量与牛肉中蛋白质含量逐渐达到平衡,所以牛肉的蛋白质含量逐渐稳定。

2.4.2 粗脂肪

脂肪是牛肉中重要的风味来源,由表3可知,卤煮1次后,卤牛肉的粗脂肪含量为6.18 g/100 g,随着卤煮次数的增加,粗脂肪含量先是逐渐下降,卤煮15次后,卤牛肉的粗脂肪含量趋于平衡,无显著性变化(P>0.05),最终,其含量维持在3.57~3.69 g/100 g。在卤煮1~15次的过程中,粗脂肪含量逐渐下降的原因可能是随着卤煮次数的增加,卤汤中盐分逐渐增加,使得卤牛肉脂肪溶解的程度增加[13],而在卤煮15~20次的过程中,可能是随着卤汤中盐分增长变缓,其所能溶解的脂肪微粒也趋于饱和[14],使得卤牛肉的粗脂肪含量也趋于稳定。

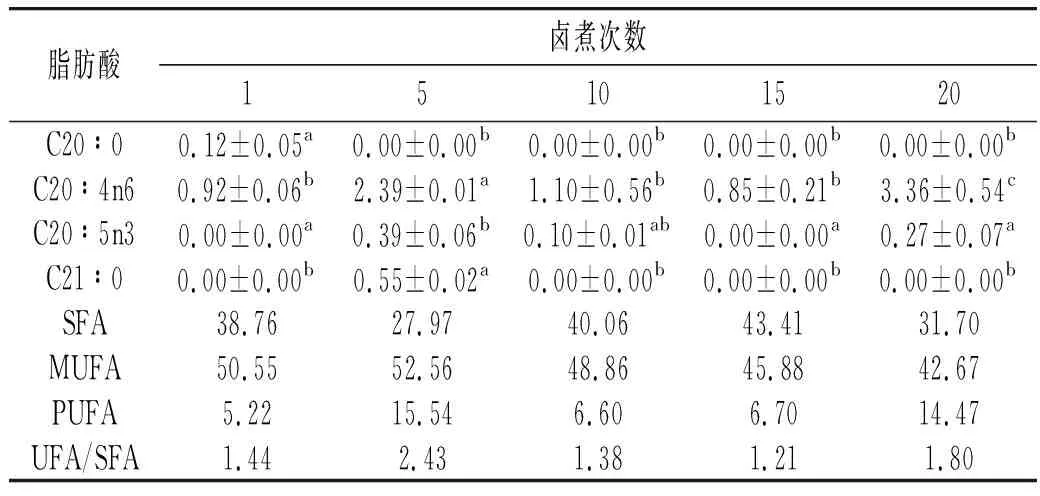

2.5 游离脂肪酸

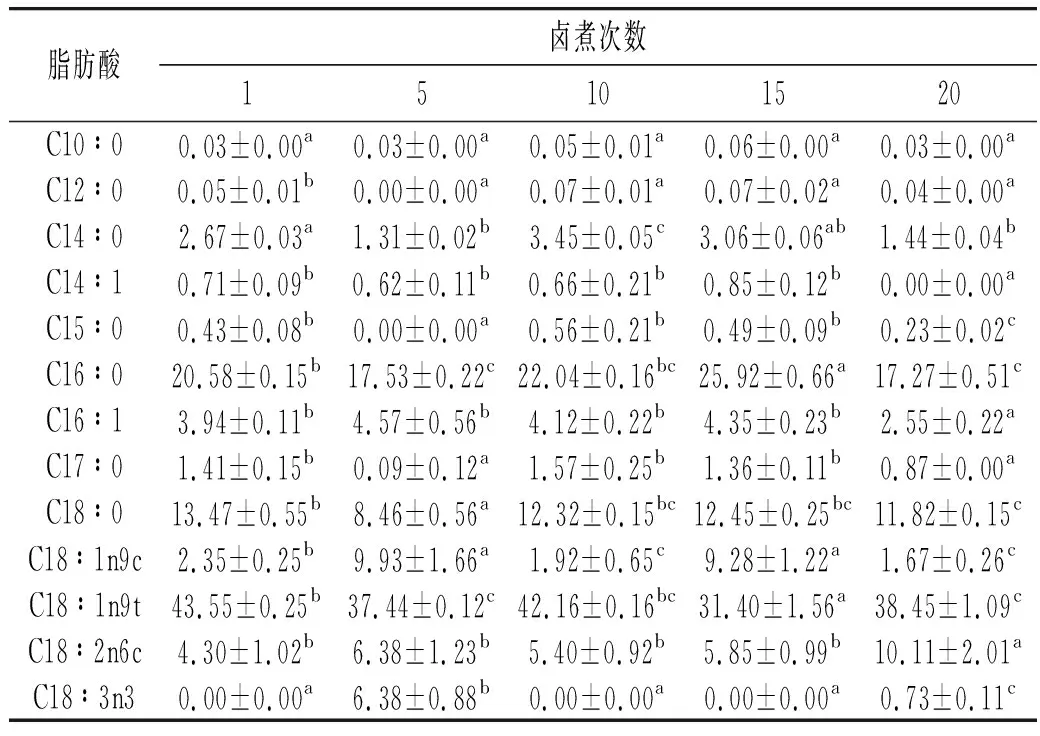

牛肉中的游离脂肪酸是重要的营养物质,也是牛肉主要的风味物质来源之一。由表4可知,卤煮过程中,卤牛肉中共检测到17种游离脂肪酸,其中包括9种饱和脂肪酸(SFA)、4种单不饱和脂肪酸(MUFA)和4种多不饱和脂肪酸(PUFA)。其中,反-9-十八碳一烯酸甲酯(C18∶1n9t)、十六碳酸甲酯(C16∶0)、十八碳酸甲酯(C18∶0)含量占比较重。总体来看,随着循环次数的增加,UFA的总体含量呈先增加后减少至趋于平缓的状态,在第15次卤煮后无显著性变化,其中主要受PUFA的影响较多,而MUFA的变化趋势不大。受到UFA的影响,SFA的相对含量呈现先减少后增加至趋于平缓的状态,但在第20次卤煮后有明显下降。对于不饱和脂肪酸/饱和脂肪酸(UFA/SFA)的值,总体呈现先增加后降低至平稳的趋势,而不饱和脂肪酸/饱和脂肪酸的值与肉品风味评价有关,比值越高说明风味越好[15],综合而言,循环卤煮15次后,卤牛肉的游离脂肪酸无显著性变化。

表4 卤煮次数对牛肉游离脂肪酸相对含量的影响Table 4 The effect of stewing times on the relative content of free fatty acids of beef %

续 表 %

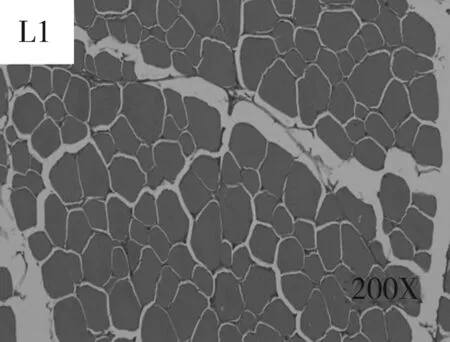

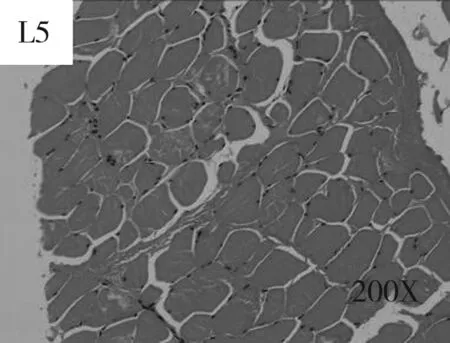

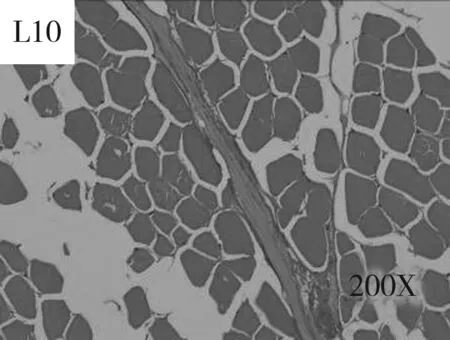

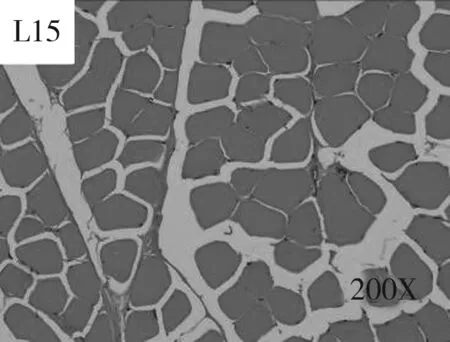

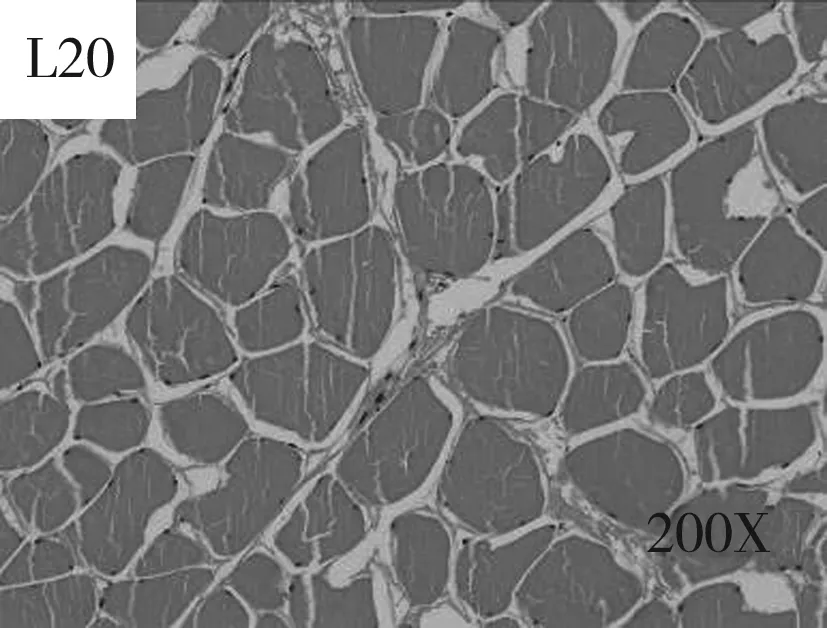

2.6 卤牛肉微观结构

卤牛肉的组织结构是影响其品质的内在因素,组织结构的变化反映了肌肉品质的变化,尤其是嫩度的变化,有研究表明,结缔组织、肌纤维直径会影响肉的硬度和嫩度[16]。由图2可知,深色为牛腱肉的肌肉纤维,浅色为结缔组织,在循环卤煮过程中,卤煮第1~5次,其微观结构变化不大,到第5次之后,肌纤维间的空隙增大,到第20次时,肌纤维发生断裂和破裂现象,少部分肌纤维内部物质溶出。原因可能是在循环使用卤汤的过程中,随着水分的蒸发以及调味料按比率增加,卤汤里氯化钠含量逐渐增加,肌束间水分流失,细胞膜被破坏,纤维束横向收缩,使得肌纤维间的空隙增大。

图2 卤煮次数对牛肉微观结构的影响Fig.2 The effect of stewing times on the microstructure of beef

3 结论

综合以上结果,随着卤煮次数的增加,卤牛肉的表面色差L*值逐渐减小,而切面色差L*值逐渐增大;牛肉的蛋白质含量上升,脂肪含量下降,不饱和脂肪酸相对含量先增后减,上述指标都在第15次卤煮后趋于平缓,pH呈现先显著上升再缓慢下降的趋势,维持在6.0左右,质构特性中硬度和咀嚼性都下降明显,内聚性无显著差异,微观结构与质构的结果基本相符。综合分析,循环卤煮15次之后,卤牛肉体系稳定。