陕西省巩固拓展生态脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接林业路径探讨

2022-05-05吴普侠柳隽瑶樊华烨张麦芳李崇实赵国平

吴普侠,柳隽瑶,樊华烨,张麦芳,李崇实,朱 颖,赵国平

(陕西省林业科学院 黄土高原水土保持与生态修复国家林草局重点实验室,西安 710082)

实施乡村振兴战略,是十九大做出的重大决策部署,是新时代“三农”工作的总抓手[1]。高质量推进生态建设与林业产业发展,巩固拓展生态脱贫攻坚成果,是推进乡村振兴必不可少的一项重要任务,也是新时代赋予林业的新使命,更是贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,实现生态富民的具体实践[2]。“十三五”期间,陕西省大力实施生态扶贫,将精准扶贫与生态空间治理有机结合,取得了显著的生态、经济和社会效益。为促进巩固拓展生态脱贫成果同乡村振兴有效衔接,助力林业生态建设与产业发展理论创新和实践探索,2021年3-10月,陕西省林业局“陕西省生态富民关键技术与模式研究”项目组,就生态脱贫攻坚成果及群众满意度、林业生态脱贫模式及效果等,深入安康、宝鸡、榆林等10个地市27个县(区)以入户走访、发放问卷等方式实地调研,并面向全省开展了网络调查(表1),总结了“十三五”时期陕西省生态扶贫的主要模式和成功经验,分析了生态脱贫攻坚向乡村振兴过渡存在的问题,从总体思路、重点把握和具体举措等方面提出了林业助力乡村振兴的发展策略,以期为实现陕西省巩固拓展生态脱贫成果同乡村振兴有效衔接提供理论依据、技术支撑和决策建议。

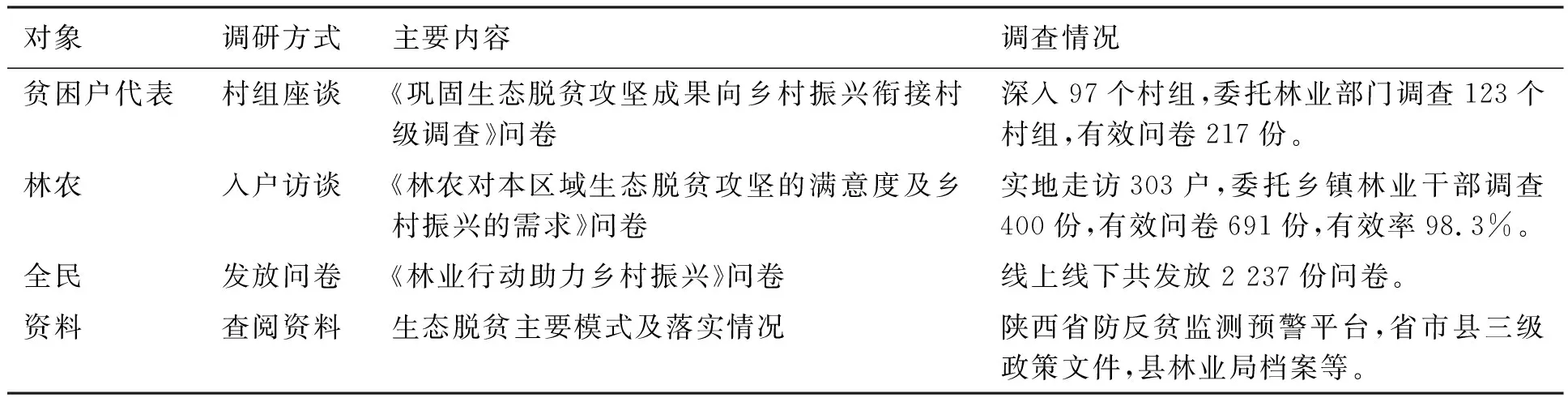

表1 调研对象与主要内容

1 “十三五”时期陕西省生态脱贫攻坚概况

2016年,陕西省共有建档立卡贫困户约77.47万户、225.41万人,贫困发生率9.5%,脱贫攻坚任务艰巨。“十三五”初期,全省贫困人口致贫原因主要有生产要素缺乏和支出骤增两种类型(表2)。贫困人口年龄结构呈老龄化趋势,60岁以上贫困人口比例达到了区域贫困人口总数25.0%以上。丧失劳动力、无劳动力贫困人口约为贫困人口总数的43.0%。

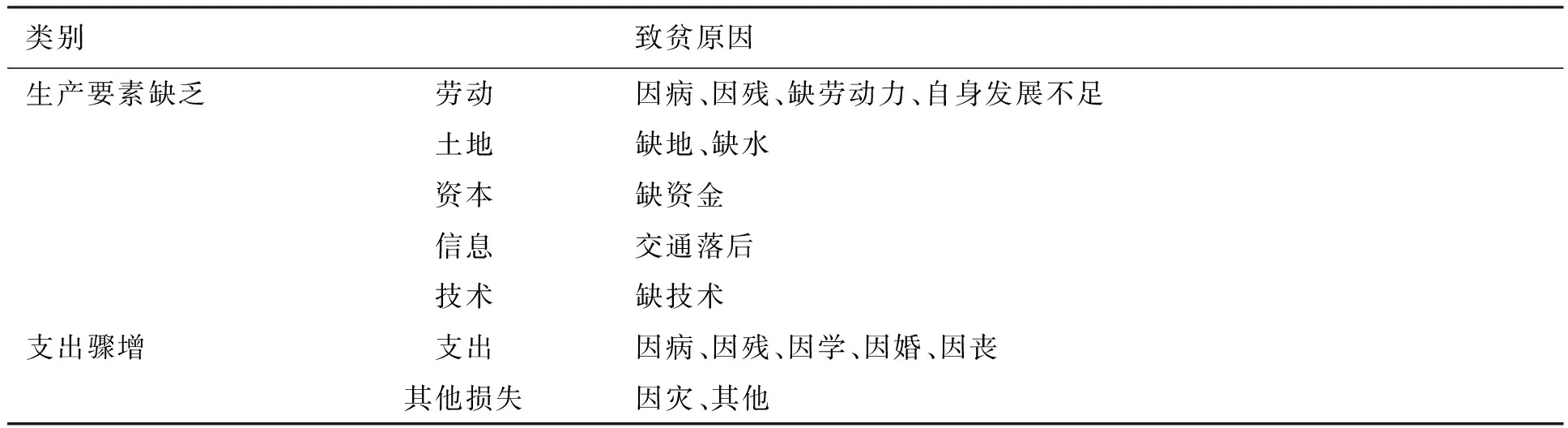

表2 陕西省林农致贫原因分析

针对以上致贫原因,陕西省林业对口扶贫单位经过多年实践摸索,紧紧围绕林业生态工程建设和贫困人口增收,实施了精准选聘生态护林员、兑现生态效益补偿、退耕还林工程用工、发展林业生态富民产业等多种生态扶贫工作。2020年,全省生态扶贫涉林总收入约8.06亿元,是2016年的6.5倍。生态扶贫作为脱贫攻坚“五个一批”的重要举措,带动贫困人口增收脱贫作用明显,带动贫困户数量从2016年的20.68万户(70.58万人)发展到2020年的58.17万户(193.55万人),扩大了近3倍。

1.1 公益林生态补偿普惠增收

公益林生态效益补偿是贫困人口参与生态保护建设持续得到实惠增收的重要举措[3]。2020年,全省贫困户享受生态效益补偿面积达到105.72万公顷,补偿资金达到1.71亿元,惠及贫困户48.28万户,分别是2016年的3.4、3.7和3.2倍。2016年,宁陕县率先在全国采取县级财政支持生态补偿,安排资金650万元,将4.33万公顷省级公益林补偿标准由每公顷75元提高到225元,与国家级公益林补偿标准持平,提高了补偿标准,增加了贫困户收入。公益林生态效益补偿覆盖了78.2%的被调查林农,是最为惠农的生态扶贫政策。

1.2 退耕还林工程补助惠农

实施退耕还林工程,既促进了国土绿化,又加快了贫困群众增收。工程建设中,在政策直补农户的同时,各地通过机制创新和模式推广,培育了优势资源,发展林产业推动了贫困户增收和生态脱贫。2020年,全省退耕还林面积5.50万公顷,惠及贫困户13.22万户,补助资金1.92亿元,分别是2016年的1.5、1.4倍和3倍。新一轮退耕还林工程启动后,工作中心区域由秦巴山区逐渐扩大为秦巴山区和黄土丘陵沟壑区,位于黄土丘陵沟壑区的全国退耕还林第一县吴起县紧抓机遇,大力实施新造林和旧林补植补造,“十三五”时期累计实施退耕还林面积达259.82万亩,下达补助资金约5.86亿,惠及贫困人口151.41万人次,生态建设取得了明显成效,也为贫困户提供了增收渠道。

1.3 林业产业拓宽增收渠道

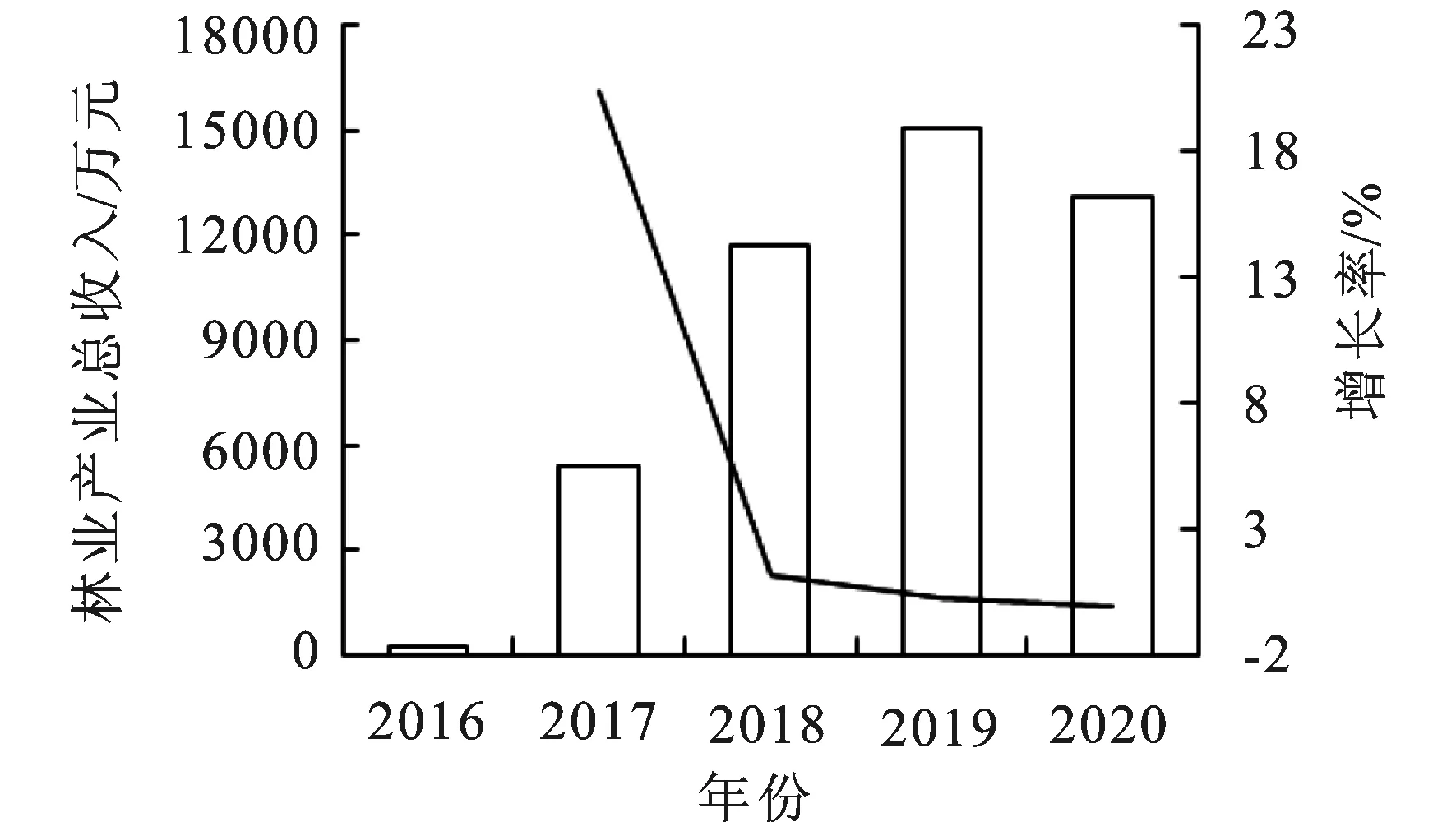

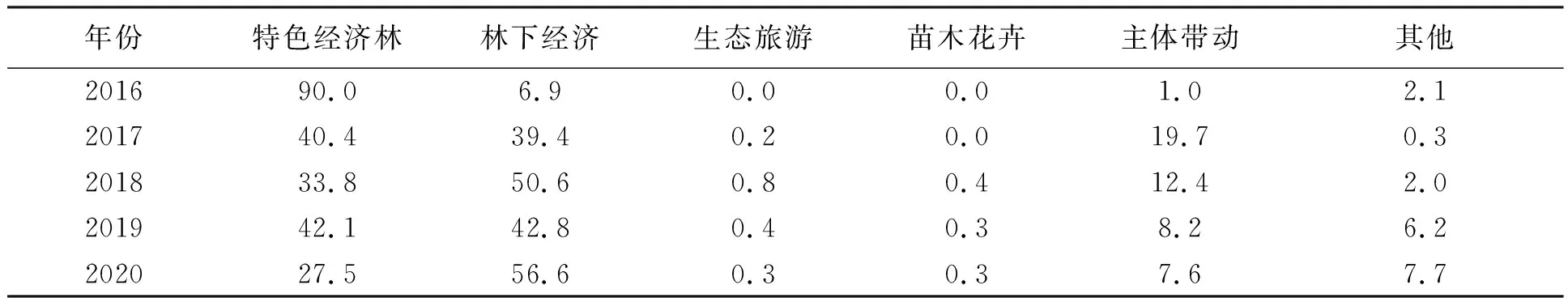

林业产业扶贫对推进林区贫困户增收脱贫具有天然优势和巨大潜力[4]。“十三五”以来,全省发展特色经济林149.33万公顷,省级以上龙头企业156家,合作社2 781个。生态扶贫林业产业收入总体上升,2019年达到最大值1.51亿元,是2016年的约60倍,2020年由于新冠肺炎疫情影响,总收入1.31亿元,回落12.9%。“十三五”初期,特色经济林是贫困户主要产业收入来源,2017年林下经济快速发展,与特色经济林共同成为支柱型产业,二者收入比例分别是当年生态扶贫林产业总收入的40.4%和39.4%;同年,主体带动也发挥出了“先富带后富”的积极作用,主体带动贫困户收入比例达到16.7%(图1,表3)。

图1 “十三五”期间陕西省生态扶贫林业产业总收入

表3 “十三五”期间陕西省生态扶贫林业产业各类型收入比例 单位:%

1.4 生态护林员精准带动

生态护林员是指在重点生态功能区转移支付补助县(市、区)及国家确定集中连片特殊困难地区、国家扶贫开发重点县,符合选聘条件的受聘参加森林资源管护服务的人员[5]。生态护林员政策利用财政资金向有劳动能力的贫困人口购买劳务服务,是国家一项重要的生态脱贫政策。2020年,全省在岗生态护林员5.42万人,累计发放劳务补助3.12亿元,年人均收入增长至5 761.91元,分别为2016年的13.7倍、37.9倍和2.8倍。通过政策鼓励和技能培训,生态护林员职能扩展为安全宣传员、科技推广员、项目施工员等多重身份,实现多渠道增收,精准带动贫困户因林脱贫。

2 生态脱贫攻坚向乡村振兴过渡存在问题

“十三五”以来,陕西省林业系统始终坚持把生态脱贫作为头等大事,采取多种生态扶贫政策和措施,生态脱贫攻坚战取得全面胜利。巩固拓展生态脱贫成果同乡村振兴有效衔接成为“十四五”林业高质量发展的重要任务,但依然存在一些亟待解决的问题。

2.1 产业发展不平衡不充分

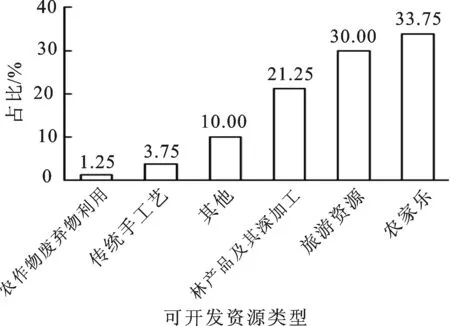

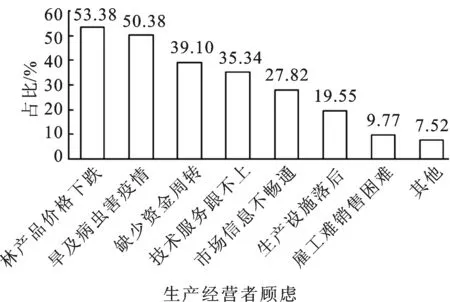

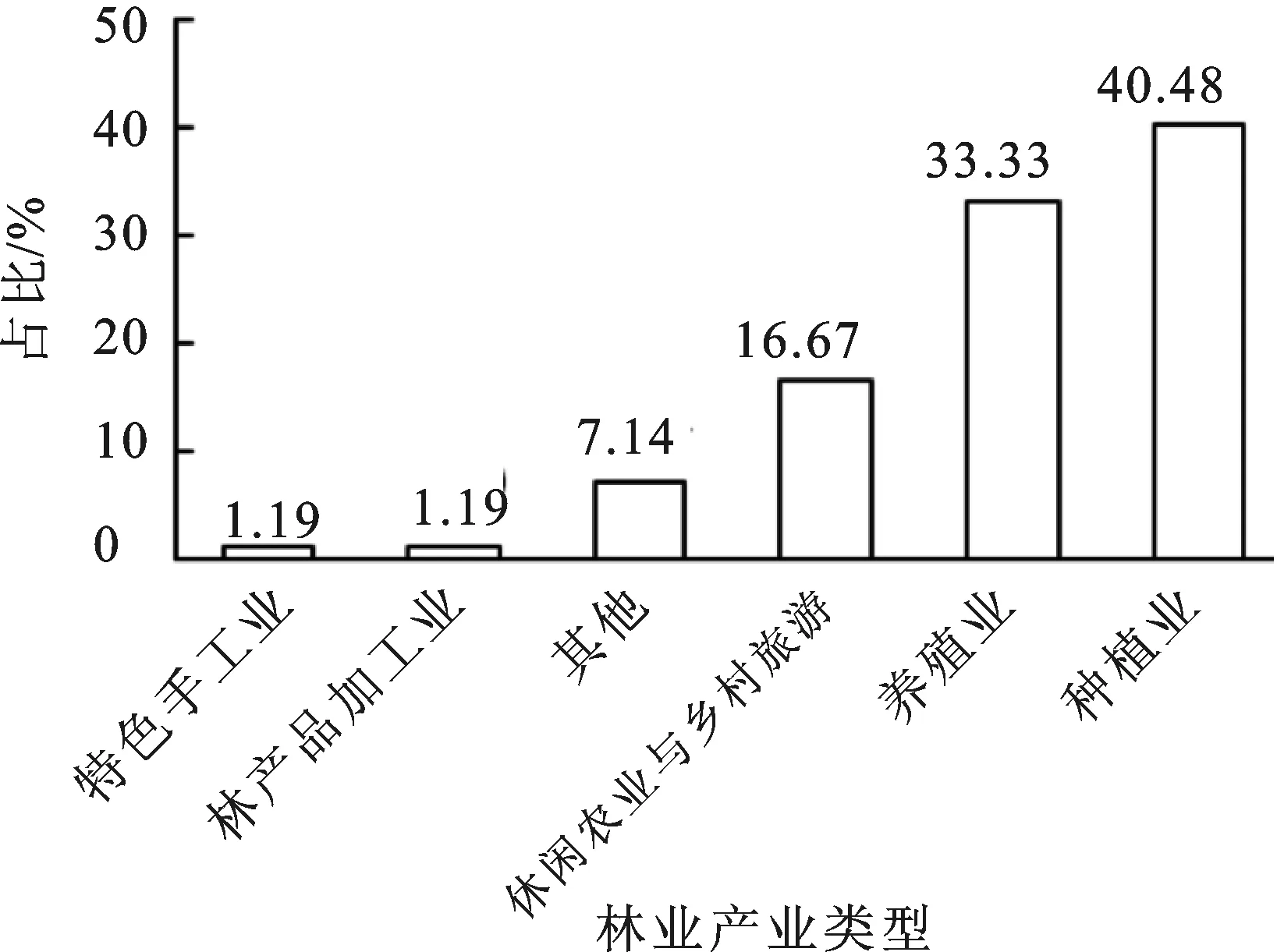

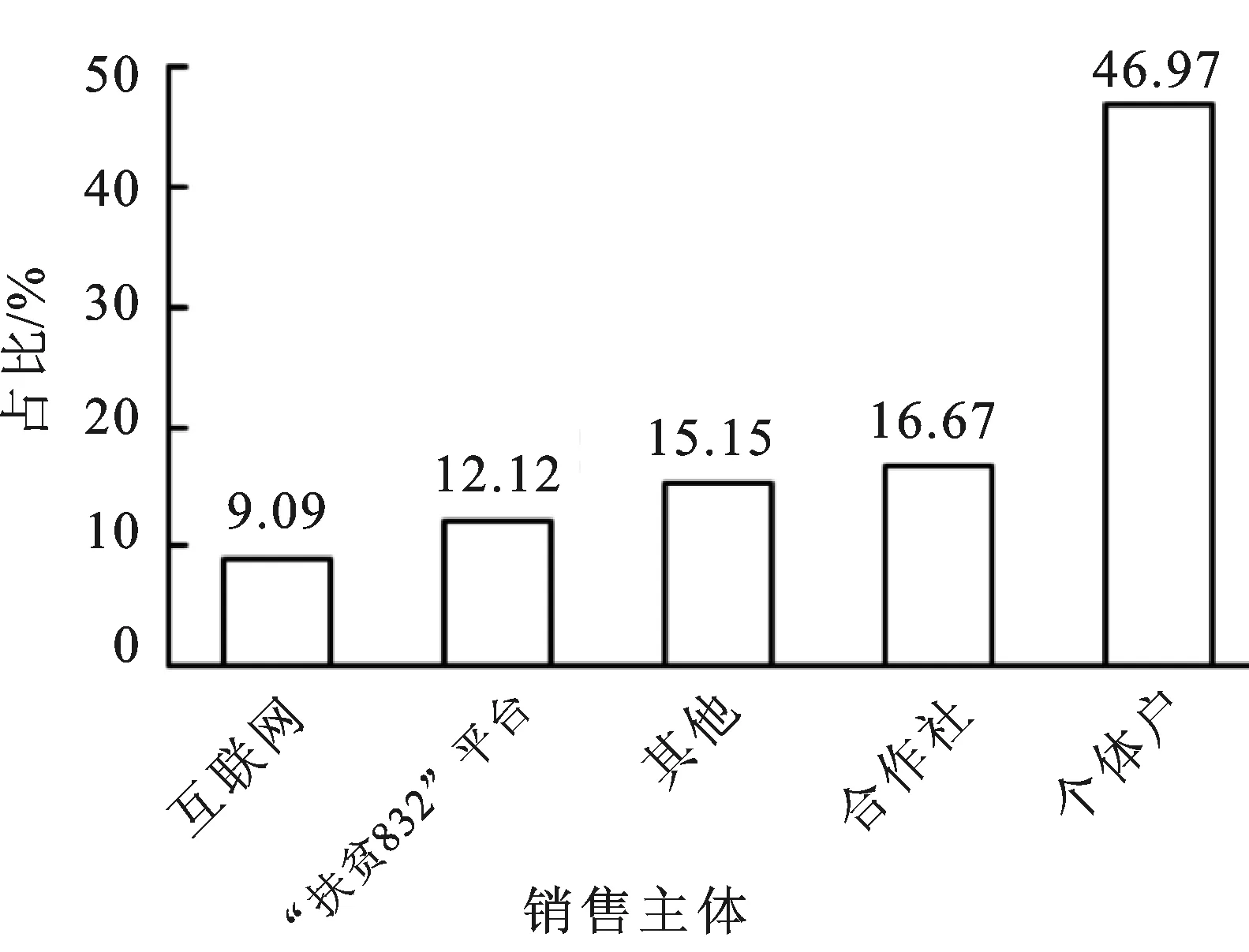

林业承担着生态建设和生态产品供给,向社会提供丰富生态产品和优质生态服务的重要任务[6],但目前全省林业产业发展区域多以山区林区为主,产业结构单一,规模化程度较低,效益不显著。一是产业化水平低,全省81.0%的林农认为本区域可开发产业为林下种养殖或是农家乐等分散型产业,对于手工业、制造业发展意愿不强(图2,3),地区产业链条短,附加价值低,同质化问题较为严重。二是生态产品价值实现率不高,林业发展成本高、周期长、见效慢;受自然灾害、气候条件和社会因素等影响较大导致生产经营风险相对较高,林农对林业产业发展存在顾虑(图4)。如西安市临潼区林农种植多年的蟠桃经济林经常受到野猪侵扰,但野猪受《野生动物保护法》保护,当地政府难以及时组织科学猎杀,导致林农对继续经营信心不足。三是信息化水平低,随着农村电商起步,林产品专业化运营与规模化供应程度都相对较低,平台销路未完全打开,多依赖个人销售(图5)。

图2 村域可开发资源类型占比

图3 村域林业产业类型占比

图4 林业生产经营者的顾虑占比

图5 林特产品的销售渠道

2.2 林农自我发展意识不强

林农是林区建设的主体,但大多林农仍然存在“等靠要”思想,内生发展动力不足。在生态脱贫攻坚中,公益林生态效益补偿、退耕还林工程补助、生态护林员就业扶贫和林业产业扶持[7],给予贫困户的多为政策性增收。当地政府虽然都在努力由“输血”式向“造血”式扶贫转变,现实中却并未完全充分调动起其自身发展的紧迫需求和动力。贫困户由于文化水平和信息获取能力有限,参与表达他们真实需要和对扶贫项目意见不足。谈及贫困户获取产业启动资金渠道期望时,79.7%林农表示希望得到政府扶持,少有主动参与创业增收意愿,已对政府和基层组织产生了惯性依赖。

2.3 科学技术引领支撑不足

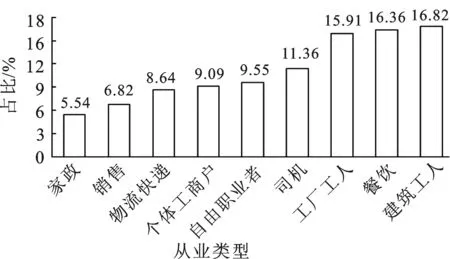

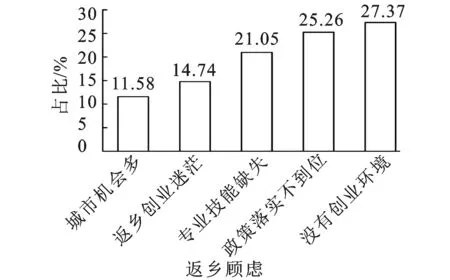

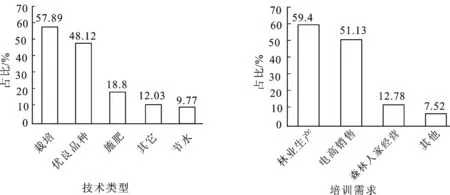

目前,农村空心化问题依然严重,调查结果显示,陕西省64.7%林农主要家庭收入途径是外出务工,务工类型多为建筑、工厂和餐饮等劳动密集型工作(图6)。外出务工群体多为青壮年,农村留守者多为老人、妇女和儿童;人才政策落实不到位、家乡创业环境艰难、自身能力不足等因素是年轻人不愿返乡从事涉林工作增收致富的重要原因(图7)。劳动力大量外流,留守林农缺乏科学管理意识和技术,对于栽培技术、优良品种技术等林业生产技能培训和电商平台销售学习意愿强烈(图8),林业科技培训仍需加强。

图6 林农外出务工类型

图7 年轻人不愿返乡从事涉林工作的原因

图8 林业生产培训及技术服务需求

2.4 林业金融市场发展不活跃

林业建设和农村林业经济发展需要大量资金投入,单一的国家预算资金加上中央、各级政府扶持资金远远不能满足贫困地区林业产业发展需要,同时贫困地区财政资金能力有限,缺少充沛资金支持[8]。农村林业金融市场低迷,主要表现在3个方面,一是陕西省公益林比例高达到70%,森林资源资产不易盘活,林权抵押贷款效果不显著,呈现出贷款难、变现难、收储难等现状;二是林业政策性保险尚不完善,目前相关政策只承保森林火灾险,不承保雨雪、洪涝、病虫害等自然险,林业风险保险远远不足以满足发展需求,林业保险优惠政策不完善,直接导致保险公司难以承担众多林业风险,金融部门出于风险控制而对林权抵押放贷迟疑或回避;三是扶贫资金支持比较分散且标准较低,倾斜力度不够,如实施公益林生态效益补偿政策,2020年面向全省贫困户发放1.71亿元补偿资金,平均每户仅353.66元。

3 林业助力乡村振兴的对策建议

2020年12月,国务院扶贫办明确将“十四五”作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的五年。新冠肺炎疫情常态下,巩固拓展脱贫攻坚成果工作任务更加艰巨。基于调研和陕西省实际,提出以下对策建议。

3.1 理清“生态优先、绿色发展”总体思路

坚持践行“绿水青山就是金山银山”理念,围绕乡村振兴总体要求,按照生态优先、绿色发展的总体思路,加快林业供给侧结构性改革,提高生态产品供给能力和水平,提升林业生态建设与产业发展综合效益,进一步彰显林业助力乡村振兴的地位和作用。

3.2 把握好“巩固和拓展”两个重心

一是持续落实生态帮扶政策措施,巩固生态脱贫攻坚成果,防止已脱贫人口返贫,包括防止贫困边缘群体陷入贫困状态;二是拓展生态脱贫攻坚成果,将过去形成的帮扶措施、好经验、好做法和好机制等进行拓展应用,或将脱贫攻坚过程中形成的大量生态扶贫资产、基础设施和林业发展项目等充分发挥作用,持续增益其增收致富价值。

3.3 处理好过渡中“三个关系”

3.3.1 保护与利用的关系 生态是基础,产业是关键,生态与产业是乡村振兴的两翼,两者缺一不可。划清自然资源保护与利用政策界限,切实贯彻“共抓大保护、不搞大开发”要求,严守生态保护红线,落实森林资源负面清单,推进生态产业化、产业生态化。切实处理好严格保护与合理利用的关系,促进生态发展与产业发展共赢。

3.3.2 数量与质量的关系 与乡村振兴的总体要求相比,陕西省生态与产业发展不平衡问题较为突出。处理好数量扩张与质量提升的关系尤为重要。生态建设上,要精准提升森林、草原、湿地和荒漠生态系统质量,保护生物多样性;产业发展上,要以市场需求和生态产品供给为根本,提升质量和品牌效应,杜绝低端重复、盲目扩大规模和产业同质化现象。

3.3.3 林农与政策的关系 林农是林区乡村振兴的直接受益者,也是自然生态的建设者、生态产品的生产者、林业产业发展的主力军,应让其有更多的话语权和自主权,从生态建设与产业发展中获得切实收益。林业既是相对弱势行业,也是重要公益事业,具有周期长、见效慢、风险大等固有限制因素或特点,必须依靠强有力的政策引导各类生产要素,特别是社会资本、金融资本有序、规范流向乡村、投向林业,才可能更好解决当前林业生产经营面临的困难和问题。

3.4 林业助力乡村振兴的具体措施

3.4.1 打造产业富民发展引擎 实施特色经济林提质增效改造,建设一批高标准示范园、示范基地;推行“公司+基地(合作社)+农户”等成功经营模式,建立多元化利益共享、风险共担的发展机制;推进名优特生态产品市场和物流配送体系建设;推进“互联网+”与林产品产销融合,促进生态产品流通企业、电商、批发市场与乡村特色产业精准对接,适应市场需求变化。因地制宜发展以生态观光、休闲体验为主题的乡村旅游。

3.4.2 提升林农自主发展意识 坚持“扶志”与“立志”相结合,带动群众走出“等人送帮扶”的认识误区。加强顶层设计,创新帮扶方式,激励群众从“要我发展”向“我要发展”转变,立足政府供给与群众需求“对路”,实现培训、就业、创业的良性互动,推动林农自主发展。

3.4.3 建立人才激励机制 优化、强化乡村人才引入机制,降低大学生返乡创业成本,完善基础服务设施,提高入乡返乡创业的意愿。鼓励农村外出优秀人才回乡发展,效仿海南儋州市通过媒体发布《致儋州籍农村外出英才的一封公开信》方式,以“家书”传情,引能人回乡发展,带领乡亲致富;通过“乡村课堂”、专家培训、实地指导等方式培养本土人才,实现乡有技术带头人,村有技术员,户有明白人。

3.4.4 深化林权制度改革 建立健全公益林生态效益补偿机制,逐步推进地方公益林补偿面积全覆盖,提高补偿标准,缩小与国家公益林补偿标准的差距;鼓励农民依法自愿有偿流转林地,推动林地经营权规范有序流转;创新林权抵押贷款新模式,健全森林资源评估体系,实行林农小额贷款免评估,强化财政贴息政策。创新“林权+金融”林业融资模式激励支持担保公司和社会资本进入林业,加大政策性森林保险力度,扩大覆盖面积。

总之,林业是林区群众收入的主要来源,亦是乡村群众增收致富的重要渠道,林业行动对林区乡村振兴发展意义重大。相关部门应进一步巩固拓展生态脱贫攻坚成果,将林业发展与乡村振兴有效结合起来,建设发达的林业产业体系、完备的林业生态体系、繁荣的生态文化体系,深化林业改革和法制建设,广辟林农增收致富渠道,有效实现林区“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略目标。