奈曼旗大束龙沟金矿地质特征及找矿标志

2022-05-05董立帅侯飞飞王瑞权

董立帅, 侯飞飞, 王瑞权

(1.河北省地矿局第九地质大队,河北 邢台 054000;2.河北省地矿局第四地质大队,河北 承德 067000)

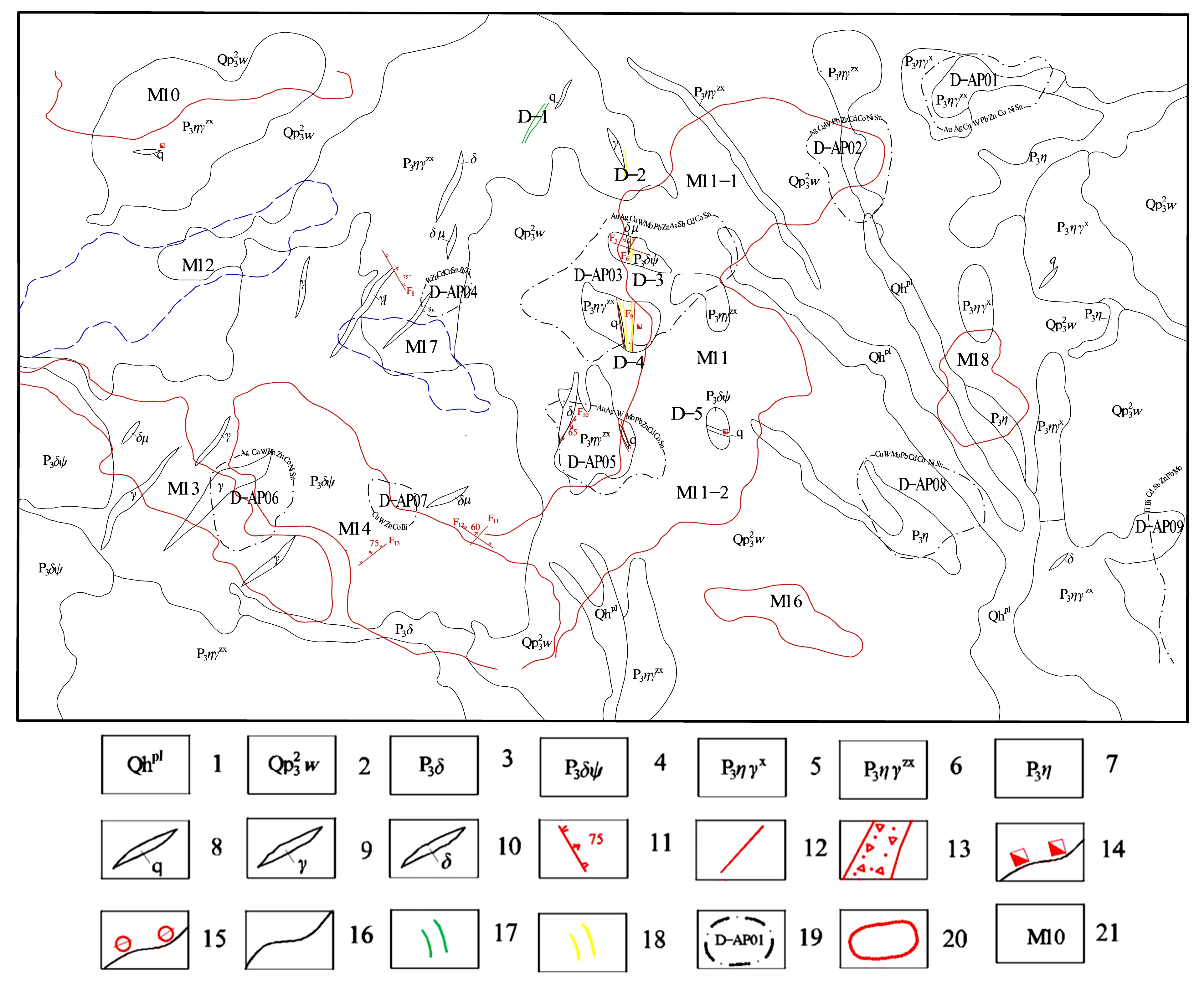

大束龙沟金银矿点位于奈曼旗土城子镇大束龙沟村东约1.5 km处,属青龙山镇辖区。本区位于赤峰—开原大断裂附近,大地构造位置属于华北板块(Ⅳ)、阴山隆起(Ⅳ21)。区域上出露地层有中太古界乌拉山岩群,古生界上志留统—下泥盆统西别河组和下石炭统朝吐沟组、上石炭统石咀子组、中生界下白垩统义县组等,侵入岩主要为华力西期中粒花岗岩及燕山期闪长岩[1]。区域构造经历了吕梁、华力西、燕山多期运动,形成以北东向(包括北东东向)为主的构造格局。尤以华力西晚期的构造变动最为强烈,构造线的方向为北东东向。矿区综合地质图见图1。

1 矿区地质概况

1.1 地层

区内出露地层为第四系乌尔吉组(Qp32w)、洪积物(Qhpl)。

乌尔吉组(Qp32w):为土黄色风积亚砂土,局部夹砂砾石或钙质结核层,具柱状节理,厚5~25 m。

洪积物(Qhpl):主要土黄色亚砂土及杂色砾石。

1.2 侵入岩

区内大面积出露侵入岩,岩性有中粒二长岩、中粒二长花岗岩、细粒二长花岗岩、中细粒—细粒闪长岩,时代属于晚二叠世。

1.3 脉岩

区内脉岩较为发育,多受断裂控制,时空上多与相应时代的侵入岩或火山岩密切相关。出露脉岩包括石英脉、花岗岩脉、花岗细晶岩脉、正长斑岩脉等,与矿化有关的脉体主要为石英脉、花岗细晶岩脉。

1.4 构造

区内构造以北东及北北西向断层为主,共有8条断层,编号依次为F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、F13,与成矿有关的断层主要为F6、F7、F9。

图1 矿区综合地质图

F6断层:位于大束龙沟东,延伸长度约0.10 km,断层总体展布方向35°,为正断层。断层破碎带宽约3 m,破碎带中岩石破碎、擦痕明显。破碎带中岩石具硅化、黄铁矿化。

F7断层:位于大束龙沟东,延伸长度约0.16 km,断层总体沿北西向展布,地貌上表现为冲沟。与F6断层近垂直,断层性质不明,断层附近见轻微褐铁矿化、绿泥石化。

F9断层:位于大束龙沟东,延伸长度约0.25 km,断层总体北北西向展布。断层破碎带宽约70 m,破碎带中岩石破碎,擦痕明显。破碎带中岩石具硅化、褐铁矿化、绿帘石化,该区主要矿(化)带受该断层控制。

1.5 矿化蚀变

石英脉与围岩接触部位多有硅化、褐铁矿化;花岗细晶岩脉与围岩接触部位多有褐铁矿化;断层破碎带中岩石具硅化、黄铁矿化、褐铁矿化、绿泥石化。

2 矿床地质特征

2.1 矿化带特征

在大束龙沟东约1.5 km山包处石英脉明显,断层发育,破碎带附近褐铁矿、黄铁矿化较为明显,共划分出5条矿化带,由北向南依次编号D-1~D-5。其中D-2、D-3、D-4金银矿化带均赋存于同一断层破碎带中,构成南北延伸约2.0 km的成矿带,初步分析该区有望成为新的矿产地,具有进一步实施预查的价值。特征如下:

(1)D-1铅矿化带:该处出露多条平行的石英脉,脉宽0.2~2 m不等,带宽10~20 m,走向以北北东向为主。脉体围岩为二长花岗岩,局部石英脉有褐铁矿化,铅质量分数0.36%。

(2)D-2金银矿化带:地表可见石英脉,地下所采集废矿渣中具黄铁矿化,矿石主要为石英脉及断层破碎带,走向北北西向,带宽大于5m。金含量1.63~1.54 g/t,银含量95~455 g/t,铅质量分数0.1%~0.2%,锌质量分数0.19%~0.24%。

(3)D-3金银矿化带:地表可见石英脉及断层破碎带,带宽3~5 m,走向北北东向,具黄铁矿化,金含量0.08~0.12 g/t,银含量9.5~19 g/t。

(4)D-4金银矿化带:该处地表石英脉发育,走向北北西向,脉宽0.3~5 m,走向上延伸50~100 m。金最高含量达1.73 g/t,银含量达273 g/t。探槽显示石英脉两侧均为断层破碎带,在破碎带内存在4条矿化带,走向北北西,由西向东依次编号D-4-1、D-4-2、D-4-3、D-4-4。

D-4-1银矿化带:矿化带宽约3m,走向北北西,延伸长度约90 m,呈脉状,向北尖灭,向南第四系覆盖。银含量5~21.4 g/t,平均含量12.47 g/t。

D-4-2金矿化带:矿化带宽约1 m,走向北北西,延伸长度约70 m,呈脉状,赋存于石英脉内,金含量0.39 g/t。

D-4-3金银矿化带:走向北北西,向北第四系覆盖,向南分成3支,揭露矿化带宽为1~3.2 m,延伸长度大于230 m。金含量0.12~1.78 g/t,平均含量0.43 g/t;银含量10.9~146.1 g/t,平均含量49.27 g/t;矿体赋存于断层破碎带内,属于破碎带蚀变岩型。

D-4-4金银矿化带:矿化带宽3~6.9 m,走向北北西,延伸长度大于210 m,平面形态上呈现南窄北宽。TC02揭露宽度约6.9 m,金含量0.19~0.93 g/t,平均含量0.56 g/t;银含量16.2~145.5 g/t,平均含量75.16 g/t;赋存于断层破碎带内,属于破碎带蚀变岩型。

(5)D-5银矿化带:该处石英脉发育,走向北西向,脉宽5~10 m,脉体及与二长花岗岩接触部位见有褐铁矿化。银含量8.2~14.1 g/t,平均含量10.37 g/t。

2.2 矿体地质特征

(1)矿体特征。矿区共圈定矿体10条,均赋存于D-4金银矿化带内,其中D-4-3金银矿化带中有8条,编号分别为Ⅲ-1~Ⅲ-8;D-4-4金银矿化带中有2条,编号分别为Ⅳ-1、Ⅳ-2。矿体均呈脉状,走向北北西向,倾向西,倾角75°~80°。

(2)矿石质量。常见的矿石结构有自形粒状结构、半自形粒状结构;构造类型有星点浸染状构造、细脉浸染状构造、块状构造。

矿石矿物成分:金银矿物为自然金、银金矿;金属矿物为黄铁矿、褐铁矿;脉石矿物主要为斜长石、石英、绢云母、绿泥石等。矿石中有用组分为金、银。

(3)矿石类型。矿石自然类型地表浅部以氧化矿石为主,矿石工业类型为交代蚀变型金矿石—破碎带蚀变岩型金矿石。

(4)矿体围岩。矿体赋存于断层破碎带内,破碎带围岩为中粒二长花岗岩,矿体围岩为断层角砾或沿断层侵入的石英脉等脉岩。

3 成因类型及找矿标志

3.1 控矿因素

金、银矿的物质来源分析为中太古界变质岩基底,岩石变质作用强烈,岩性为二长片麻岩、角闪二长片麻岩、角闪斜长片麻岩、黑云斜长片麻岩夹磁铁石英岩、斜长角闪岩等。

变质岩基底在华力西晚期岩浆热动力作用下形成富金和硫化物的成矿溶液,使金、银不断富集,随着华力西晚期及燕山期构造运动的产生,热液沿断裂发育部位上升并萃取围岩中的金、银元素,温度、压力降低时在构造部位沉淀形成矿体。

赤峰—开原大断裂从矿区南部通过,约形成于加里东晚期,活动时期较长,从加里东期至燕山期始终在持续活动,控制了本区南部华力西晚期岩体的分布。尤其在晚侏罗世至早白垩世期间岩浆多次活动,伴随含矿热液的运移,矿物质在断裂带两侧的次级构造中沉淀富集,并沿大断裂两侧形成矿床、矿点(仅奈曼旗—库伦旗南部矿床、矿点达70多处)[2]。

因此,主要控矿因素为中太古界变质岩基底、晚二叠世岩浆岩以及华力西晚期与燕山期断层构造。

3.2 成因类型

矿区南部约3 km可见中太古界变质岩基底,其为金、银的富集提供了初始矿源[1]。随着华力西晚期及燕山期岩浆热动力的产生,致使成矿的金、银元素在温度、压力降低时在构造破碎部位形成矿化带。该区目前发现的矿化带均处于北北西向的断裂带内,初步认为金银矿成因类型为破碎蚀变岩型。

3.3 找矿标志

构造标志:北西向、北北西向断层破碎带膨大部位,均是良好的找矿标志。

围岩蚀变:从岩性上,地表可见钾化、硅化、褐铁矿化石英脉,含硫化物石英脉和碎裂岩均是良好的找矿标志。

化探标志:金、银化探异常也是重要的找矿标志。

4 结论

(1)大束龙沟金矿位于阴山隆起东部,金厂沟梁—大黑山金、铁成矿带上,具有较好的找矿前景。

(2)控矿因素为中太古界变质岩基底、晚二叠世岩浆岩以及华力西晚期与燕山期断层构造。

(3)矿床成因类型为破碎蚀变岩型。

(4)含硫化物石英脉、化探异常为找矿标志。