基于教学与组织系统耦合分析的高校教育信息化2.0评价体系研究

2022-05-05马凤万绍荣

马凤 万绍荣

摘 要:以往高校教育信息化评价研究较少考虑组织信息化的问题。文章从高校教育信息化的系统组成、高校教学与组织两大系统的耦合关系入手,构建高校教育信息化与组织信息化的融合评价模型。首先,按照系统性、关联性和稳定性原则,分别设计与构建教学系统信息化和组织系统信息化的评价指标体系。其中,教学信息化评价包括网络基础设施、教学与科研基础设施、教学过程信息化、教学成果信息化四个方面;组织信息化评价包括高校信息化保障体系、政府信息化推动力度、企业信息化水平三个方面。其次,采用专家咨询法和层次分析法确定各项指标的权重。最后,对教学系统和组织系统信息化进行了耦合和算例分析。研究结果表明:在高校教育信息化建设过程中,教学和组织这两大系统的综合贡献度都有所上升,说明教学系统和组织系统都具有效果。其中,组织信息化贡献度上升较多,教育信息化贡献度上升较少,而耦合关联度不升反降,反映出高校教学系统作为高校教育信息化实践的主要平台还存在一些问题,而且与组织系统的衔接也存在问题。

关键词:教学系统;组织系统;耦合分析;高校教育信息化评价

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2022)02-0077-09

一、引言

高校教育信息化是高校在教学过程中使用信息、数字技术,推进高校教育系统革新,以适应社会信息化、数字化发展。高校教育信息化不仅是教师授课形式和学生学习方式的改进手段,更是深化高校教育教学改革、促进学生全面发展的重要途径。自2018年4月教育部印发《教育信息化2.0行动计划》以来,教育信息化一直是教育研究领域的热门问题。经过多年的研究,当前学界已取得了众多成果,相关文献主要从以下几个角度进行研究:①从某一局部或宏观政策角度分析教育信息化。如刘瑞儒等[1]通过对2013—2020年“教育信息化工作要点”的政策文本进行研究,总结我国教育信息化发展进程中工作任务的重心、教育信息化政策制定的特征、教育信息化年度实践工作重点及发展趋势等;戚业国[2]指出,“十四五”时期高等教育管理体制要进行变革以适应区域协调发展,要从原有的政府、市场、高校过渡到政府、区域、市场、高校的四边关系。②对教育信息化2.0的技术路径进行分析,探讨大数据等新技术如何应用在教育信息化领域。如周南平等[3]提出教育信息化2.0的基本特征是将一切与教育相关资源数据化,大数据是推动高校信息化建设的重要推动力;李有增等[4]从学生层面设计数据分析平台,构建学生行为分析模型,分析大数据技术对促进学校综合治理能力的作用;张燕南等[5]总结了国外大数据应用于教育信息化的实践,为大数据在我国教育信息化领域的应用提供借鉴。③从教育信息化的主体角度入手,分析教师在教育信息化2.0建设中的重要作用,以及教师提高相应信息化教学能力的手段等。如陈耀华[6]提出从培训、竞赛、国家级教学资源、多样课题等方面提升教师的信息化教学能力;陈婷[7]从实现条件、教学目标、教学过程等方面来分析智慧课堂教学模式的构成,为高校教师提高信息化教学能力提供思路。④对教育信息化进行评价。如黄艳等[8]构建了由网络基础设施、数据资源管理、智慧服务和智慧保障体系四个方面组成的高校教育信息化评价体系;谢幼如等[9]构建了以绩效为导向的教育信息化评价模型;程洁[10]构建了由基础设施建设、资源建设及应用、管理制度建设及保障、信息化培训及推广等方面组成的评价体系。

从已有文献的研读可以发现,当前教育信息化的研究成果众多,涉及理论、技术、实践等各方面,但总体上缺乏标准化、系统性。高校信息化建设包含高校组织与教学两大系统。组织系统是高校教育信息化的推动力量,决定了高校信息化发展方向与发展力度;教学系统是高校教育信息化的实践平台,决定了高校信息化水平与实践成果。高校教育信息化的评价不仅要分别对组织系统和教学系统进行分析,还需考虑组织与教学这两大系统的耦合关系。但目前已有的高校教育信息化研究更多偏向教学信息化,而缺乏对组织信息化、教学系统与组织系统关系的考虑。本文在前人研究的基础上,通过深入剖析高校教育信息化建设现状,厘清高校教学、组织两大系统及它们之间的耦合关系,设计和构建融合视角下的高校教育信息化评价指标体系。

二、高校教学与组织系统的内涵及耦合

(一)教学系统

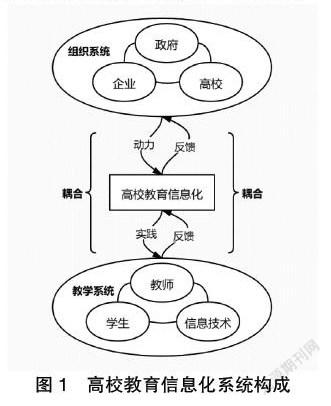

高校内部的教学系统是高校教育信息化实践的主要平台,其构成包括教师、学生与信息技术等,是高校教育信息化的核心与主要阵地[11]。高校教育信息化系统构成如图1所示。

从信息技术对传统教学方式的重塑作用看,三方都是信息化教学系统中不可或缺的部分。其中,教师与学生是行为主体;信息技术是手段。信息技术可以优化教师教学过程,便于教师知识能力表达,加深学生与教师之间的联系。例如,“翻转课堂”的出现,使学生可以通过视频的形式提前学习课程内容,课上完成作业并进行问题讨论,大大加快了课堂效率,且更能强调学生在教学中的主体地位,体现了深度学习、个性化学习、利用好“碎片时间”等多种优势[12]。然而,在我国高等教育领域,教育惯性、教学惯性、教师惯性等严重限制了在线教学模式在一线教学中的推进[13]。教师大多在教学中处于主导地位,学生处于被动接受地位,教师的知识能力很大程度上决定了教学水平,而二者又具有很强的思维与行动“惯性”,从而导致用信息化“倒逼”高教改革一直收效甚微。但新冠肺炎疫情的突然到来使得网络授课“一夜之间”得到普及。相较于传统的线下教学,互联网的隔空与匿名,释放了更多教师与学生交流的机会,师生互动更易于发生,这也是信息技术对教师与学生联系作用的重要体现。

從行为主体能动角度看,教师与学生都是具有很强能动性的行为主体,随着信息技术水平的提升,信息技术从加深二者联系的手段演变为新的媒介形式,使传统教学关系从师生交流转变为教师、学生与信息技术之间的三方互动。信息技术的深入应用使得师生的知识视界得以不断扩大,既能强化原有的教学关系,也能对教学关系起到变革作用,师生也可以发挥主观能动性对信息技术的不足提出修正与改进意见。

(二)组织系统

组织系统是高校教育信息化推动的主要动力来源,其构成主要包括政府、企业和高校[11],如图1所示。这三种组织构成各自承担高度的社会责任,实现社会价值,但决策出发点却存在差异。从宏观层面看,教育信息化是物、人、应用、保障四个维度的集合;信息网络是基础,信息资源是核心,信息资源与技术的应用是目的;信息人才、技术、政策法规是保障[14]。首先,政府在保障维度依据政策手段,结合社会现状,推动高校整体教育信息化建设。例如,2019年教育部办公厅印发的《2019年教育信息化和网络安全工作要点》,从教育信息化和网络安全、数字资源服务、网络学习应用、数字校园建设、师生信息素养等十个方面对教育信息化工作进行了整体设计和全面部署。其次,企业在物、人两个维度为教育信息化提供技术理论与产品实践支持。例如,疫情期间线上教学成为主流授课方式,企业技术应用与进步为这一教学模式实现打下了坚实的基础。最后,高校在应用维度成为教育信息化实践的主体,是政府政策的实践方,也是企业技术与产品的使用方。

从三种组织构成之间的关系来看,三种构成虽然因为决策差异处于不同维度,但也存在权力博弈和利益冲突。首先,政府在教育信息化的发展中掌握法律政策制定权力,决定发展方向与扶持力度,相对于企业来说具有信息优势,而企业面对庞大的教育市场,往往以教育变革的名义不断推出新技术产品,实现资本增值与扩张。随着科学技术进步对教育行业的重塑,企业并不处于完全的信息劣势,并以此带来企业寻租等现象,可通过博弈支付矩阵分析企业不正当竞争与政府行为之间的博弈关系[15]。其次,政府政策具有极强的动员力和强制性,而高校作为教育信息化的实践主体,其科层化的组织结构对政策有序落实起很大的规范作用。因此,高校领导者的领导能力对政策落实与信息化实践具有举足轻重的作用,而高校依托其社会声誉与象征资本可以争取政府更多的支持,并可以自主选择引进企业技术,从而推动组织进步[16]。

(三)教学系统和组织系统的耦合关系

组织系统是高校教育信息化的推动力量,决定了高校信息化发展方向与发展力度;教学系统是高校教育信息化的实践平台,决定了高校信息化水平与实践成果。在政府越发强调教育信息化建设的情况下,高校对于校园信息化建设的投入力度也逐步加大,但师生的思维与行动“惯性”对信息化建设的实施有不利影响。例如,学生上课采取手机签到的方式,但教学楼网络环境较差、签到软件不够完善、手机定位错误等问题都会对教学产生一定影响,从而不利于信息化政策的落实。因此,高校教育信息化的评价一方面要对组织系统或教学系统进行分析,另一方面也要考虑组织与教学两个系统的耦合。高校既是二者构成的有机整体,也是二者耦合的媒介。高校通过组织系统制定教育信息化政策并传递给教学系统,而教学系统落实政策并向高校组织结构进行反馈。

三、高校教学信息化评价指标体系设计与构建

根据教师、学生与信息技术的各自特点,按照系统性、关联性和稳定性的原则构建教学信息化评价指标体系。一是系统性,要求构建的指标可以反映履行组织系统的政策目标,各级评价指标之间既紧密联系,又相互独立,自上而下,形成一个层次分明的整体。二是关联性,评价指标是为了使评价结果更加全面与准确,只有当选取的指标与评价对象关联性强、契合度高,评价对象的现实状况才能准确地呈现出来。三是稳定性,考虑到信息化过程中的不确定性,评价指标的选取要既能反映当前现实需求,也能对未来发展的趋势与方向有大体预测。

本文在前人研究成果[8][16][17]基础上,结合实际,将教学系统信息化评价体系分为网络基础设施、教学与科研基础设施、教学过程信息化、教学成果信息化四个方面。

(一)高校教学信息化评价指标选取

1.网络基础设施

网络基础设施是教育信息在校园内加工、传递的前提与方式,也是教师、学生获取教育资源的主要来源。首先,网络设施中的校园WiFi、GPS、数据流量等是实现信息传递的前提条件,为教育信息运转提供网络支持;而网络安全是保护个人隐私、数据与信息安全、营造良好网络环境的必要保障。其次,高校网络水平是实现信息有效管理、加工、发布、传递的前提条件,高效有序的信息管理与传递离不开高校信息平台与官方网站的建设,并且伴随着网络流媒体的发展,高校通过第三方途径发布信息的水平亦逐渐被作为重要的考量依据。最后,高校电子资源的建设水平决定了教师与学生能否便捷、快速地获取教育信息资源。综上并结合评价指标设计原则,本文将一级网络基础设施指标划分为网络设施、网络安全、高校网络水平、电子资源建设水平四项二级指标。

2.教学与科研基础设施

教学与科研基础设施是教育信息化在教學领域实施的基础准备。教学基础设施如教学资源平台、教学类App、多媒体设施等,是实现教师与学生在教学领域直接高效沟通的媒介;而科研基础设施如工具软件、实验仪器等是学生在教师引导下,自主学习、合作创新的途径。因此,本文将一级教学与科研基础设施指标划分为教学与科研基础设施两个部分。

3.教学过程信息化

教学过程信息化是教育信息化在教学领域的实践过程,而教学系统包括教师与学生两个部分。从教师层面看,在信息技术支持下的课堂教学中,教师运用新技术能够关注到每个学生,因此采取个性化教学方式,确保每个学生进步最大化是教师信息化教学的主要目标[18]。为此,首先教师要学会通过信息化方式授课并了解学生特征,从而制定相应的教学策略或方式;其次教师要把握好课程重点难点,并通过信息化方式得到学生掌握程度的反馈;最后教师还要通过信息化手段培养学生的创新意识,并通过信息化方式得到学生学习情况反馈。从学生角度看,学生采用教学信息化手段的主要目标,就是能够借助移动终端等工具完成学习活动,形成主动学习习惯,促进个体认知发展[18]。为此,学生首先要能克服“惯性”,接受信息化授课方式并了解信息授课平台的使用方式,这是教师运用信息化方式授课的前提条件;在此基础上,学生要深入了解教师的授课科目,并主动学习、表达观点,最后通过信息化方式及时了解学习情况,做到持续学习。综上,本文将教学过程信息化一级指标划分为教师层与学生层两个二级指标。

4.教学成果信息化

教学成果信息化是教育信息化在教学领域成果的集中体现,虽然教师与学生在教学过程中有着相似的价值追求,但是具体目标却不相同,因此教学成果也应从教师与学生两个层面进行讨论。从教师角度来看,教师是否达到教学目的、重难点问题是否解决、信息化平台作用等都是教学成果的体现。而从学生角度来看,课程知识点是否梳理清晰、重难点知识是否掌握、信息化平台使用效果等都是教学成果在学生层的体现。因此,本文将教学成果信息化一级指标划分为教师层与学生层两个二级指标。

(二)高校教学信息化评价指标权重与体系构建

1.确定教学信息化评价指标权重

首先,利用Yaahp软件完成上述一、二级指标的划分,按照主次关系建立层次结构模型,将教学系统通过信息化建设达成教学质量提升设为目标层,一级指标与二级指标设为中间层,提出三级指标即该模型评价指标体系的观测点作为备选层。然后,将其发放给高校信息化领域专家对各项指标的相对重要性进行两两打分,衡量尺度划分为5个等级,其中5、4、3、2、1 的数值分别对应绝对重要、十分重要、比较重要、稍微重要、同样重要,1/5、1/4、1/3、1/2分别代表绝对不重要、十分不重要、比较不重要、略微不重要。共计发放12份调查表,回收有效调查表10份。

为了确保各指标权重结果的确定更加合理、科学和准确,通过Yaahp软件对每份有效调查表进行一致性检验和指标权重的计算,确保所有评分构建的判断矩阵都能通过一致性检验。然后对10份有效调查表计算出的各个因子权重进行加权平均以确定每个因子最终的权重。各判断矩阵的一致性检验值CR均小于0.1,说明调查表合理有效。经计算,教学信息化层次总排序的CR值为0.0639,小于0.1,满足要求。为进一步确保权重比例的合理性,再依次对每份调查表进行数据处理,一致性检验均已通过。最后,对各指标权重进行加权平均,得到教学信息化评价各指标的权重。

2.高校教学信息化评价指标体系构建

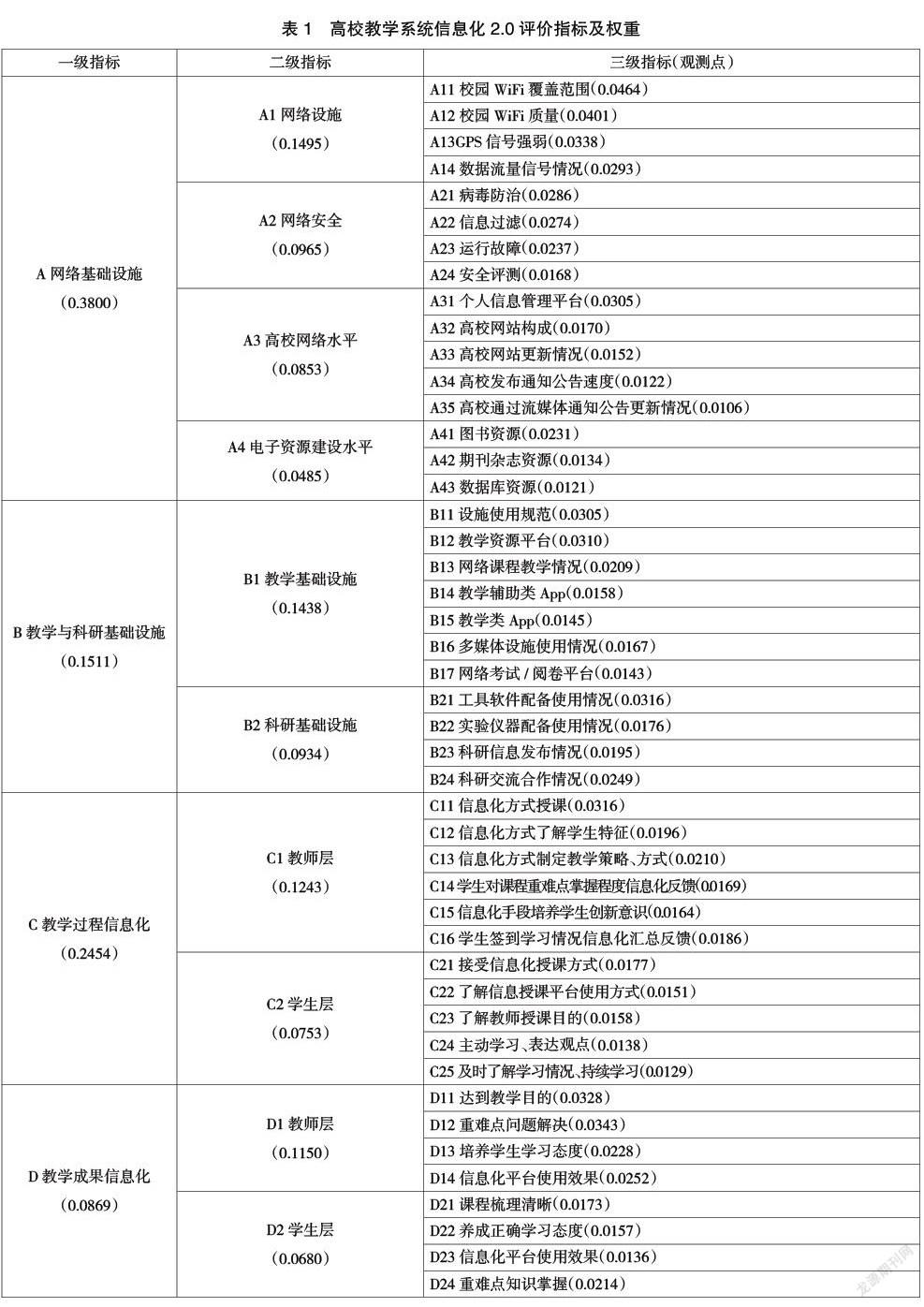

在前人研究以及专家咨询的基础上,本文构建了高校教学信息化2.0评价指标体系,由4个一级指标、10个二级指标、46个三级指标组成,如表1所示。

四、高校组织系统信息化评价指标体系设计与构建

高校组织系统是高校教育信息化推动的主要力量,其构成包括政府、企业和高校。参考前人的研究成果[14][16][17][19]并结合高校运行特点,本文将组织系统信息化评价指标体系分为高校信息化保障体系、政府信息化推动力度、企业信息化水平三个方面。

(一)组织系统信息化评价指标选取

1.高校信息化保障水平

高校信息化保障体系是组织系统推进信息化在高校层面应用的保障。首先,高校信息化组织结构是保障体系的前提,完善的保障体系与良好的组织架构密不可分;其次,信息化制度建设为保障体系的发展提供方向;最后,人员技能与资金准备为保障体系运行提供基础。因此,本文将高校信息化保障水平一级指标分为信息化组织结构、信息化制度建設、人力技能、资金准备四项二级指标。

2.政府信息化推动力度

政府是组织系统推动信息化建设的主要助力,是引领高校整体教育信息化建设进程的风向标。而政府实现其信息化目的的方式主要是政策引导与财政补贴两种方式。因此,本文将政府信息化推动力度一级指标分为政策与补贴力度两个二级指标。

3.企业信息化支持水平

企业为高校教育信息化提供技术理论与产品支持,决定了信息化水平的上限。首先,企业自身的技术水平决定了产品数量能否满足市场需求、产品质量能否符合高校信息化建设要求,也决定了客户(高校与师生)的满意度;其次,企业产品的价格水平(产品售卖价格、维护价格等)决定了高校为信息化建设所要付出的成本。因此,本文将企业信息化支持水平一级指标分为技术水平与价格水平两项二级指标。

(二)高校组织系统信息化评价指标权重与体系构建

采用以上所述方法,确定高校组织系统信息化评价的指标权重,构建由3个一级指标、8个二级指标和30个三级指标组成的高校组织信息化2.0评价指标体系,如表2所示。

五、组织系统与教学系统信息化耦合过程

与算例分析

(一)耦合模型

定义1:设u为组织信息化系统序参量,uij为组织信息化系统序参量中第i项指标的第j项变量参数,对应的值为xij,其中i∈[1,n];j∈[1,m]。n为组织信息化系统中的指标个数,m 为第i 项指标中的变量参数个数。同理,w为教育信息化系统序参量,wij为教育信息化系统序参量中第i项指标的第j项变量参数,对应的值为yij,其中i∈[1,n];j∈[1,m]。

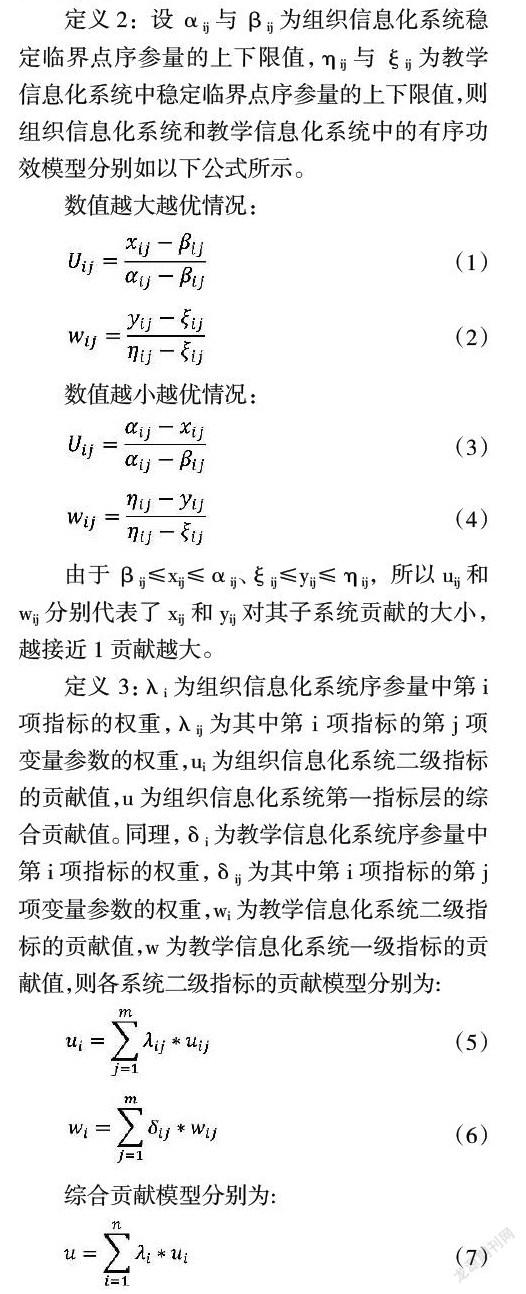

定义2:设αij与βij为组织信息化系统稳定临界点序参量的上下限值,ηij与ξij为教学信息化系统中稳定临界点序参量的上下限值,则组织信息化系统和教学信息化系统中的有序功效模型分别如以下公式所示。

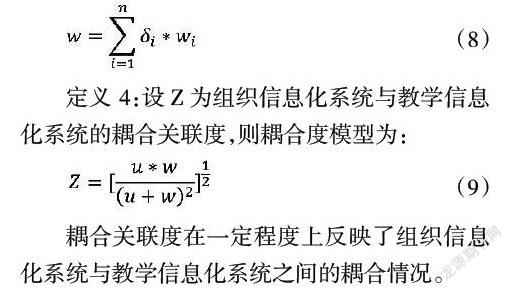

定义 3:λi为组织信息化系统序参量中第i项指标的权重,λij为其中第 i 项指标的第j项变量参数的权重,ui为组织信息化系统二级指标的贡献值,u为组织信息化系统第一指标层的综合贡献值。同理,δi为教学信息化系统序参量中第i项指标的权重,δij为其中第i项指标的第j项变量参数的权重,wi为教学信息化系统二级指标的贡献值,w为教学信息化系统一级指标的贡献值,则各系统二级指标的贡献模型分别为:

(二)算例分析

本文根据笔者所在高校2020年1月至2021年5月教育信息化建设实际情况,展开问卷与实地调查。首先设定2020年为基准年份,所有指标均取基准值0.5,对2021上半年三级指标(观测点)实际情况进行问卷调查,请本校师生对各项指标变化进行评价。衡量尺度划分为5、4、3、2、1 五个等级,分别代表较上一年有很大改善、略微改善、没有变化、略微下降、明显下降。

将收集到的三级指标(观测点)数据结果进行平均处理,并根据上述(1)~(9)式进行算例分析,结果如表3所示。

从表3可见,组织信息化系统和教学信息化系统的综合贡献度都有上升,表明高校信息化建设对组织和教学两个系统都具有显著效果。高校通过信息化建设投入,使得高校组织与教学两个系统的信息化水平都有明显提升。

相比之下,组织信息化贡献度上升较多,而教学信息化贡献度上升较少,且耦合关联度不升反降,说明教学信息化系统作为高校教育信息化实践的主要平台存在一些问题,而且组织信息化系统与教学信息化系统的衔接合作也存在一些问题。因此,在未来的信息化建设中,高校应该更加注重组织信息化系统与教学信息化系统的衔接与融合发展,不能把两个系统割裂开来,而是应该运用整体、系统的观念推进高校信息化建设。

六、结语

教育信息化是教育现代化的核心内容,而教育信息化的推进和普及需要有相应的标准和规范。教育信息化的评价为其标准和规范的制定提供了决策依据。笔者采用文献研究和专家咨询法,从校园网络基础设施、教学与科研基础设施、教学过程信息化、教学成果信息化四个方面构建当前高校教学信息化的评价指标体系;从高校信息化保障体系、政府部门信息化推动力度、企业信息化技术水平三个方面构建高校组织系统信息化的评价指标体系。利用层次分析法确定指标权重。针对以往研究中,将高校教育信息化系统的两大子系统孤立分析评价存在的不足,本文从耦合分析的视角,剖析高校教学信息化和组织信息化的密切联系,建立二者耦合模型,以发现其中的问题,并提出相应的建议和对策。在今后的研究中,还要做好以下工作:进一步结合实际情况,完善评价指标的选取;更进一步深入挖掘教学系统与组织系统的衔接和瓶颈之处,从而改进二者的融合和互相促进;采集更多的相关数据和算例,深入了解高校教工、学生等系统用户的体验和意见。

参考文献:

[1]刘瑞儒,陈冲.政策工具视角下我国教育信息化政策量化研究——基于2013—2020年《教育信息化工作要点》的文本分析[J].中国教育信息化,2021(9):1-5.

[2]戚业国.“十四五”时期高等教育的发展环境与高校的战略选择[J].复旦教育论坛,2021,19(2):5-11.

[3]周南平,王海勇.大数据背景下高校智慧校园顶层设计研究[J].中国教育信息化,2019(5):70-72.

[4]李有增,曾浩.基于学生行为分析模型的高校智慧校园教育大数据应用研究[J].中国电化教育,2018(7):33-38.

[5]张燕南.大数据的教育领域应用之研究[D].上海:华东师范大学,2016.

[6]陈耀华.提升教师信息化教学力的中国路径及优化发展[J].中国电化教育,2020(12):99-104.

[7]陈婷.“互联网+教育”背景下智慧课堂教学模式设计与应用研究[D].徐州:江苏师范大学,2017.

[8]黄艳,周洪宇,郝晓雯,等.教育强国视角下智慧校园建设评价指标体系研究[J].现代教育管理,2021(4):75-82.

[9]谢幼如,常亚洁.绩效导向的教育信息化评价模型的构建[J].中国电化教育,2015(1):56-61,92.

[10]程洁.高校教育信息化体系评价[D].西安:西安建筑科技大学,2012.

[11]安涛.技术何以影响学校教育——基于布迪厄实践社会学视角[J].中国远程教育,2021(3):53-60,77.

[12]吴仁英,王坦.翻转课堂:教师面临的现实挑战及因应策略[J].教育研究,2017,38(2):112-122.

[13]邬大光,李文.我国高校大规模线上教学的阶段性特征——基于对学生、教师、教务人员问卷调查的实证研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2020,38(7):1-30.

[14]杨晓宏.全面解读教育信息化[J].电化教育研究,2005(1):1-25.

[15]张景中,周平红,彭翕成.教育信息化进程中不同群体间利益博弈分析[J].现代远程教育研究,2010(4):8-14.

[16]张虹.组织变革视域下高校领导者信息化领导力模型实证研究[J].电化教育研究,2020,41(11):48-55.

[17]艾雨兵.浙江省高校教育信息化评价指标体系的构建[D].金华:浙江师范大学,2011.

[18]陈雄辉,刘晓,赵丹丹,等.教育信息化2.0时代个性化学习课堂教学评价指标体系的构建[J].广东技术师范大学学报,2020,41(5):28-33,41.

[19]单捷飞.我国高校学科组织管理与知识生产耦合机理研究——兼论一流学科发展规律[J].学位与研究生教育,2020(3):19-27.

作者简介:

马凤,安徽农业大学经济管理学院副教授,邮箱:phoenixma@ahau.edu.cn;

万绍荣,安徽农业大学经济管理学院硕士研究生。

Abstract: Due to that organizational informatization was not considered in the evaluation of college education informatization in previous research, this paper focuses on the coupling relationship between teaching system and organization system, and it constructs a fusion evaluation model of college education informatization. First, according to the principle of systematic relevance and stability, the evaluation indicators system of teaching system informatization and organization system informatization are designed and constructed respectively. The evaluation of teaching informatization includes four dimensions, they are, network infrastructure, teaching and research infrastructure, teaching process informatization, and teaching achievement informatization. The evaluation of organization informatization includes three aspects, they are, university informatization guarantee system, government informatization promotion, and enterprise informatization level. The weight of each indicator is determined by using the method of expert consulting and analytic hierarchy process. Then, the coupling model of teaching informatization and organization informatization is established. Finally, the calculation examples of coupling model are analyzed. The results show that the comprehensive contribution of teaching system and organization system increases in the process of university education informatization, which indicates that both teaching system and organization system are effective in the construction of university informatization. In addition, the contribution of organization informatization relatively higher increases, however, the contribution of education informatization relatively fewer increased. Besides, the coupling correlation increased , indicating that some problems in the university teaching system and in the connection with the organization system still existed.

Keywords: Teaching system; Organizational system; Coupling analysis; Evaluation of university education informatization

編辑:王晓明 校对:李晓萍