急性心肌梗死患者并发心源性休克的相关影响因素分析

2022-05-03张琼

张 琼

(乐山市市中区人民医院心血管内科,四川 乐山 614000)

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)主要指冠状动脉因急性、持续性缺血、缺氧导致的心肌坏死,临床上多有持久而剧烈的胸骨后疼痛,休息与服用硝酸酯类药物后不能完全缓解,严重影响患者健康与生活质量;心源性休克(cardiogenic shock,CS)是指心脏在短时间内心排出量急剧且明显降低,从而导致各器官严重灌注不足而引起全身微循环功能障碍,出现一系列缺血、缺氧、代谢障碍以及重要脏器损害为特征的临床综合征,是AMI最为严重的一种并发症,也是导致AMI死亡的主要原因之一,是临床治疗的难点与重点[1]。目前关于AMI患者并发CS的研究多集中于治疗方面,而关于AMI患者并发CS的危险因素研究较少。鉴于此,本研究旨在探讨AMI患者并发CS的危险因素,为进一步预防AMI患者并发CS提供参考依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2017年1月至2021年1月乐山市市中区人民医院收治的520例AMI患者的临床资料,根据患者是否并发CS将其分为合并CS组(30例)与未合并CS组(490例)。纳入标准:所有患者符合《急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南》[2]中关于AMI的相关诊断标准,且合并CS组患者符合《急性心肌梗死并心源性休克的诊断与治疗》[3]中相关诊断标准者;伴有皮肤湿冷、少尿、肢端发绀、脉搏细弱等表现者;血清高敏肌钙蛋白T(hs‐cTnT)和肌酸激酶同工酶(CK‐MB)水平超过参考范围上限2倍;冠状动脉狭窄>70%;临床资料完整者等。排除标准:合并凝血功能异常者;肾、肝等重要器官功能不全者;严重心律失常者等。本研究经院内医学伦理委员会批准。

1.2 检测方法 入院后,采集两组患者清晨空腹静脉血约5 mL,取其中2 mL,采用血细胞计数仪检测白细胞计数(WBC)、血红蛋白(Hb)水平;剩余3 mL静脉血以3 500 r/min的转速离心15 min取血清,采用酶联免疫吸附实验法检测血清超敏‐C反应蛋白(hs‐CRP)、血清肌钙蛋白T(TNT)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL‐C)水平,采用放射免疫法测定血清肌红蛋白(MB)水平;另采用多普勒超声心动图仪检测左室射血分数(LVEF)水平。

1.3 观察指标 ①心肌梗死部位与冠脉病变。统计两组患者心肌梗死部位与冠脉病变情况,包括急性ST段抬高型心肌梗死部位(前壁、非前壁)、冠脉病变支数(单支病变、双支病变、三支病变)。②影响AMI患者并发CS的单因素分析。根据电子病历系统收集两组患者临床资料,包括年龄、性别、高血压史、高血脂史、心梗史、饮酒史、病变血管定位、糖尿病史、术前心肌梗死溶栓实验(TIMI)血流分级为3级[4]、发病至入院时间、入院时心率、体质量指数(BMI)、LVEF,全血WBC、Hb,血清hs‐CRP、TNT、MB、HDL‐C 水平等。③ AMI患者并发 CS的多因素Logistic回归分析。将AMI患者是否并发CS作为因变量,将单因素分析中差异有统计学意义的指标作为自变量,进行多因素Logistic回归分析。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0统计软件进行数据分析,计数资料以[例(%)]表示,两组间比较采用χ2检验,多组间比较采用χ2趋势检验;计量资料以(±s)表示,行t检验;危险因素分析采用多因素Logistic回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

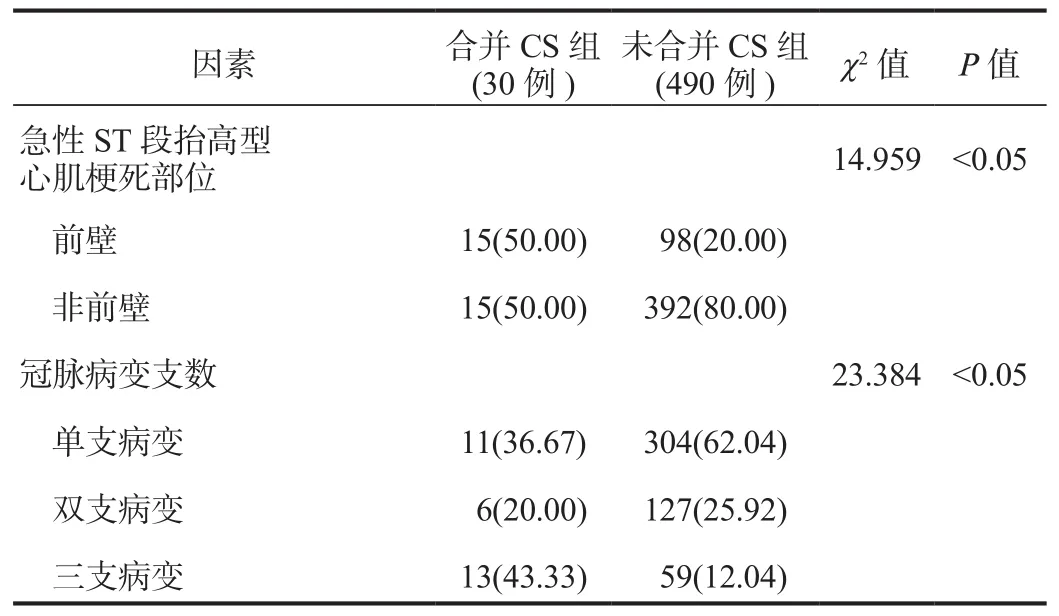

2.1 心肌梗死部位与冠脉病变 合并CS组急性ST段抬高型心肌梗死部位为前壁、冠脉三支病变占比均显著高于未合并CS组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 两组患者心肌梗死部位与冠脉病变情况比较[例(%)]

2.2 单因素分析 合并CS组中有高血压史、左主干病变、术前TIMI血流分级为3级、有高血脂史患者占比及全血WBC、血清hs‐CRP、TNT峰值、MB水平均显著高于未合并CS组,男性占比、LVEF水平均显著低于未合并CS组,差异均有统计学意义(均P<0.05);两组患者年龄、心梗史、饮酒史、糖尿病史、发病至入院时间、入院时心率、BMI、全血Hb、血清HDL‐C水平比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表2。

表2 影响AMI患者并发CS的单因素分析

2.3 多因素Logistic回归分析 将AMI患者是否并发CS作为因变量,将单因素分析中差异有统计学意义的指标作为自变量,进行AMI患者并发CS的多因素Logistic回归分析,结果显示,急性ST段抬高型心肌梗死部位为前壁、冠脉三支病变、高血压史、高血脂史、全血WBC水平升高、血清MB水平升高均为影响AMI患者并发CS的独立危险因素,差异均有统计学意义(OR= 2.079、2.069、3.425、3.360、4.242、3.347,均P<0.05),见表 3。

表3 影响AMI患者并发CS的多因素Logistic回归分析

3 讨论

AMI为临床多发的急性危重心血管疾病之一,主要指在冠状动脉病变的基础上,出现冠状动脉血供中断或急剧减少,相应心肌持久而严重的急性缺血造成的心肌坏死。CS是指因患者心脏功能极度减退,造成心输出量明显减少,导致严重周围循环衰竭的综合征[5]。CS多发生于AMI发病后数日内,是AMI的常见并发症,若未进行及时处理,可进一步加重患者病情,甚至导致患者死亡。因此,分析影响AMI患者并发CS的危险因素,对临床采取积极的预防、治疗及改善患者预后,降低患者病死率意义重大。

本研究通过多因素Logistic回归分析结果显示,急性ST段抬高型心肌梗死部位为前壁、冠脉三支病变、伴有高血脂史、高血压史、全血WBC水平升高、血清MB水平升高均是AMI患者并发CS的独立危险因素。分析其原因可能为,急性ST段抬高型心肌梗死部位为前壁时,最容易发生室壁瘤,容易有附壁血栓,影响心功能,进而导致CS的发生;冠脉三支病变说明心肌梗死病情严重,坏死的心肌更易被纤维瘢痕组织替代,使心肌丧失活动能力,最终

注:AMI:急性心肌梗死;TIMI:心肌梗死溶栓实验;BMI:体质量指数;WBC:白细胞计数;LVEF:左室射血分数;hs‐CRP:超敏‐C反应蛋白;Hb:血红蛋白;TNT:肌钙蛋白T;MB:肌红蛋白;HDL‐C:高密度脂蛋白胆固醇。形成CS[6]。高血脂、高血压等基础疾病均可对患者血管系统造成损害,使得患者心脏负荷增加,一旦发生AMI,致使患者心排血量降低,进而导致CS发生,与李馨妍等[7]研究结果相符。对于合并高血压、高血脂等基础疾病的AMI患者需给予特殊护理,尤其需注意血压、血脂水平及心、肺等重要脏器的检查,积极治疗基础疾病,避免血管系统受损,进而减少CS的发生风险。发生AMI后,尤其在梗死范围较大时,心室功能将受到损伤,释放肌红蛋白、乳酸脱氢酶等有害物质,导致心肌损害加重,对心肌收缩舒张功能产生抑制作用,进而易增加AMI患者并发CS的风险[8]。在AMI患者心肌梗死缺血区域,白细胞大量聚集并被激活,大量的氧自由基被释放出来,损害细胞膜离子通道和转运功能,使得肌浆网和线粒体运输钙离子(Ca2+)运输功能受损,造成Ca2+超出承载力,引起心肌细胞缺血、缺氧,进而增加患者并发CS的风险;对于全血WBC水平升高的AMI患者,临床需重视对患者的血常规检测,若出现WBC水平升高,可根据情况给予适量抗生素,以预防CS的发生。AMI患者心肌细胞膜在心肌缺血、缺氧的状况下受到损伤,将MB释放出来,导致MB进入血浆,增加左心室充盈压与心脏容量负荷,心功能出现不同程度的损伤,心肌收缩无力情况加重,增加CS的发生风险[9]。对于血清MB水平升高的AMI患者,需完善心脏彩超与心电图检查,并在专科医生指导下检查诊断后制定个体化治疗方案,给予抗凝、抗血小板、扩冠等治疗,以恢复患者心肌收缩,早期恢复心肌供血,减轻心肌损伤,预防CS的发生[10]。临床可密切关注具备以上高风险特征的AMI患者的病情进展,针对性、预防性给予药物治疗,减轻心肌损伤,避免发展为CS,改善患者预后。

综上,AMI患者并发CS的危险因素包括急性ST段抬高型心肌梗死部位为前壁、冠脉三支病变、伴有高血脂史、高血压史、全血WBC水平升高、血清MB水平升高等,临床需尽早识别CS的危险因素,并给予患者针对性的治疗和干预,以预防AMI患者并发CS。