碰撞、交融

——秦直道文化遗产性质的认识

2022-05-02徐卫民段春娥李昕蒙

徐卫民,段春娥,李昕蒙

(1.西北大学 文化遗产学院,陕西 西安 710127;2.平凉市博物馆,甘肃 平凉 744000)

公元前221年,秦一统天下,蒙恬北击匈奴,将其赶往阴山以北地区,但匈奴隐患仍未除。为了国家安全,在修筑长城的同时,必须要建立交通、通讯和军需补给快速反应体系,以便能在最短时间内启动对匈奴的反击。于是公元前212年,始皇帝命蒙恬修筑了沟通秦林光宫和九原郡的直道,史称“秦直道”。

《史记·秦始皇本纪》载“三十五年,除道,道九原,抵云阳,堑山堙谷,直通之”[1]256;《史记·匈奴列传》载“去长安八千里,正南北相直道也”[1]2887。这条南北走向的道路约700千米,将关中平原、黄土高原、鄂尔多斯高原相连,规模极其宏大,在我国古代交通史上具有重要意义。现代学术意义上的秦直道研究,始于1975年学者史念海对秦直道的考察,自此成为秦汉历史考古研究的学术热点之一,且在道路研究方面取得了丰硕的研究成果。秦直道作为中华文明标识体系的组成部分,具有重要的历史和文化价值,然而文化遗产视野下的研究却不多,虽有学者涉及,但更多的是仅将其作为一项交通工程来看待,将单个遗产点或一段线路作为研究对象,缺少整体、动态、系统的研究视野;从遗产保护实际工作来看,因缺乏对秦直道文脉的整体认知,目前仍采取“一点一保”的管理模式,缺少整体、系统的遗产管理制度,因而原本应形成秦直道遗产体系的、相互依存的、自然的、人工的、人文的五方面的关联性与整体性被人为割裂,其遗产价值远未彰显,与其应有的地位相差甚远。然而,中国已步入新发展阶段,以历史文化价值认知为基础的整体性保护理念已成为发展趋势,保护方法也力求在以往分类保护的基础上,向整体保护转变,集遗产与环境、有形与无形、保护与利用、动态与复合于一体。

世界范围内的文化遗产整体性保护理念,主要以欧洲的文化线路和美国的遗产廊道为中心。遗产廊道侧重于将具有历史意义的遗产点结合绿道系统相连而形成带状的景观区域。文化线路作为一种遗产类型和遗产保护理念,以人类重要历史活动为线索,整合时间维度、空间维度、文化维度三者相结合的众多遗产要素,充分体现其文化多样性及整体价值,正好满足遗产的整体保护发展趋势,为跨区域的大型文化遗产整体保护利用提供了新的研究视角,对寻求民族身份认同、地方共同记忆,延续地方文脉,促进地区发展具有不可替代的作用。鉴于此,本文将以文化线路理念为指导,以此研究秦直道的文化遗产性质。

一、文化线路理念的基本认知

20世纪60年代以来, 国际文化线路理念历经了初创、 成长到成熟深化的过程, 关注对象从以旅游为目的的文化旅程发展为一种独立的遗产类型, 保护方法也从笼统的原则标准发展到具体的操作步骤[2]。

1964年欧洲理事会在《欧洲文化公约》倡议中提出文化旅程,这标志着文化线路思想开始萌芽。1987年欧洲议会正式宣布文化线路计划,并认定圣地亚哥·德·孔波斯特拉朝圣之路(Route of Santiago de Compostela)为欧洲第一条文化线路。20世纪90年代,文化线路理念进入快速发展时期,联合国教科文组织(UNESCO)、国际古迹遗址理事会(ICOMOS)、欧洲理事会(CEl)为推动文化线路概念、类型及评定问题而不懈努力,2005年世界遗产委员会以“遗产线路(Heritage Route)”为名,将此类遗产列入《操作指南》的世界遗产特殊类型[3]。2008年《关于文化线路的国际古迹遗址理事会宪章》(下文简称《文化线路宪章》)公布,“文化线路”成为了文化遗产保护理论与实践中一个实质性的新方法[4]51,为文化线路遗产的研究奠定了理论基础与方法论指导,时至今日,仍具有全球的普适性和指导性。

《文化线路宪章》指出任何交通线路,无论是陆上、海上或其他形式的交流线路,只要有明确界限,有自己独特的动态和历史功能,服务目的特殊、确定,且满足以下条件的线路可成为文化线路:

(1)必须来自并反映人类的互动和跨越较长历史时期的民族、国家、地区或大陆间的多维、持续、互惠的货物、思想、知识和价值观的交流。

(2)必须在时空上促进涉及的所有文化间的交流互惠,并反映在物质和非物质遗产中。

(3)必须将相关联的历史关系与文化遗产有机融入一个动态系统中[4]52。

基于以上定义,文化线路应是一种陆道、水道或混合类型的通道,其形态特征与它在历史上的动态发展和功能演变相关,是跨文化的、反映文化间相互交流和影响、由物质和非物质遗产构成、动态的线性文化遗产系统。要判断某项文化遗产是不是文化线路,《文化线路宪章》将以下几方面标准作为初步的证据来判别文化线路的存在,具体如下:

(1)有可识别的实体界线。陆路、水路,抑或是其他形式,必须拥有自己的空间属性。

(2)有可辨识的环境背景。文化线路依附于特定的环境背景而存在,自然环境决定其路径和形态;文化环境是其有形和无形要素形成和发展的基础,丰富了文化线路的文化内涵。

(3)有自己的用途和功能。文化线路中的线路要有明确的用途和功能。它既可是交通线路的主导功能,也可是促进人口迁徙和文化交流的动力因素;既可是民众自发的行动,也可是政府或个人有目的的推动,强调遗产的功能属性。

(4)有文化移植和文化扩散现象。一条交通路线之所以能成为文化线路,是因为在一定历史时期,它是不同地区之间文化扩散的通道,带来了相邻区域不同文化群体之间动态的社会、经济、政治和文化进程,见证了跨文化的交流,强调遗产的跨文化属性。

(5)有共享的特征和价值体系。沿线分布的遗产虽有空间上的阻隔,但文化交流使得它们具有显著的共有文化特征,且因线路相连而形成独特的整体,强调遗产的整体价值属性。

综上,我们可根据文化线路的定义及其作为文化线路遗产的判别标准,即遗产的空间属性、环境属性、功能属性、跨文化属性和整体价值属性来研究秦直道的文化遗产性质。

二、秦直道作为文化线路遗产的界定

从文化线路定义可看出,它反映一种特殊的人类迁移和交流现象,且通过一条能促进人员和物质流动的、有着具体而特殊目的的交通路线来实现。因此文化线路不仅指交通线路与设施本身,更指通过沿线迁徙和交换来揭示其中蕴含的丰富人类文化现象。秦直道的修筑缘于秦帝国防范匈奴的需求,是一条集交通与军事属性于一体的道路工程。如以文化线路的视角来认识秦直道,它绝不仅仅只是交通工程及其设施本身,而是要意识到秦直道作为路线所服务的特殊目的,以及围绕这些目的所产生的一系列人类迁徙和交流活动,及由此带来的文化影响。那么秦直道是如何带来思想、知识、价值观的碰撞融合,促进人类文明进步的呢?笔者将从文化线路遗产的判别标准,即遗产的空间属性、环境属性、功能属性、跨文化属性和整体价值属性这五方面加以论述,以此明确秦直道的文化遗产性质。

(一)秦直道的空间属性

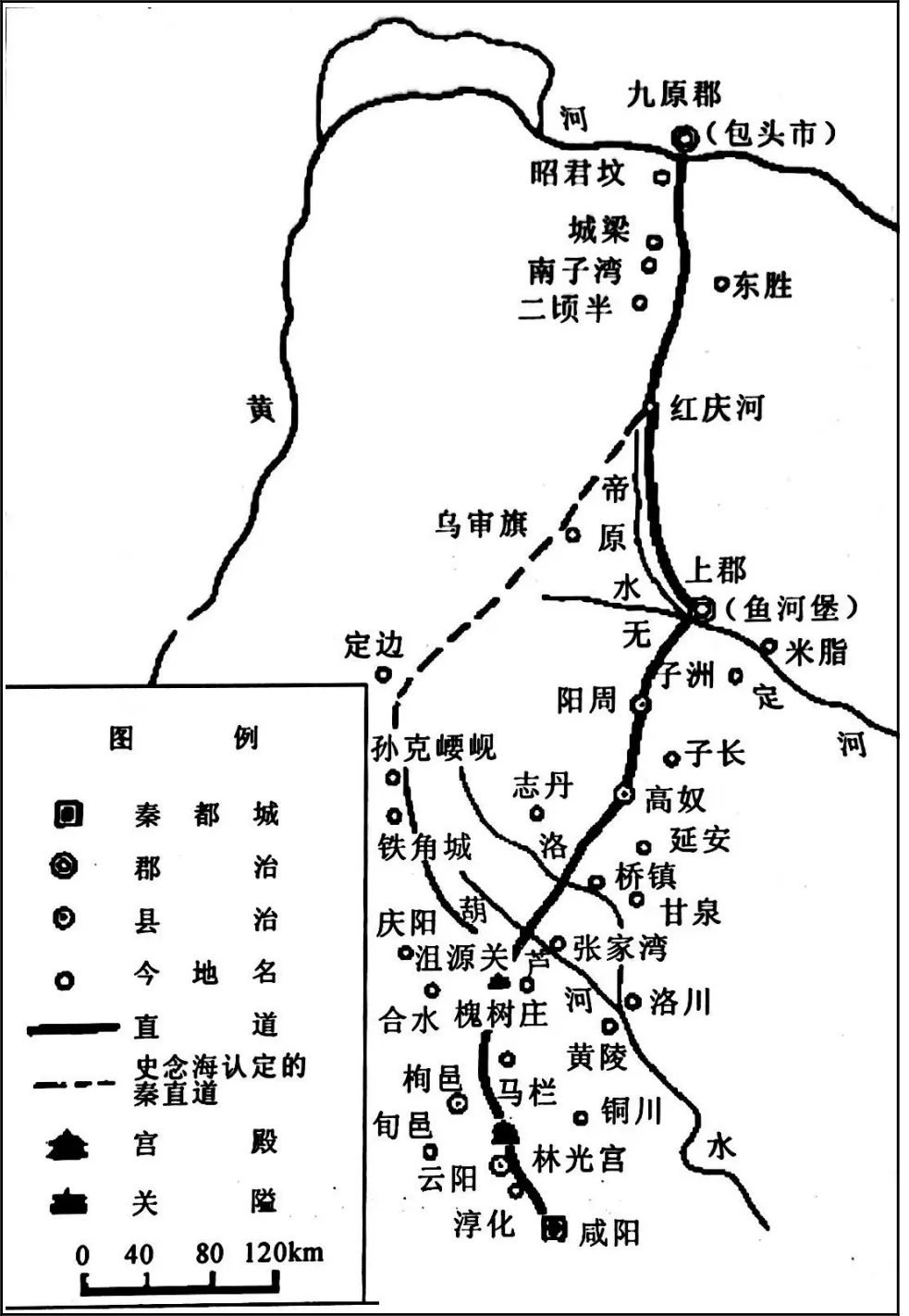

历史文献对秦直道的记载较为简略,只说明了直道的起点和终点,对途经之地则语焉不详。经过四十多年来历史学、考古学的调查与研究,关于秦直道道路走向,目前学术界存在以史念海为代表的西线说和以靳之林为代表的东线说。

西线说认为直道以陕西咸阳淳化秦林光宫遗址为起点,北行上子午岭沿主脉北行,经陕西淳化县、旬邑县,甘肃正宁县、宁县、合水县、华池县,陕西吴起县、定边县,内蒙古乌审旗、伊金霍洛旗、鄂尔多斯东胜区,最后到达包头的秦九原郡治所,一半路程修建在子午岭上,一半路程修建在平原草地。

东线说认为秦直道至兴隆关后,不是向西北行,而是折由古道岭东北,经富县槐树庄西侧北去。秦直道出子午岭后,由安塞进入陕西靖边、横山、榆林,由榆林西北的马合乡进入内蒙古鄂尔多斯草原。关于东线说,也尚存在不同意见,最终中国社会科学院考古研究所在综合东线说多家意见基础上,绘制了秦直道路线示意图。

从上可看出东西两线主要是秦直道中段存在分歧,即直道是一直沿子午岭到兴隆关后经甘肃,还是到兴隆关后经延安。关于秦直道的起点和终点,虽然王子今提出起点为九原,终点为云阳,但学术界主流认为起点为云阳,终点为九原,如以史念海、刘庆柱等学者为代表。关于秦直道南段(起点至兴隆关)、北段(内蒙古伊金霍洛旗至包头)目前基本达成一致。

关于秦直道东西两线(见图1,26页)的分歧,还有待于进一步的考古发掘进行印证,东、西两线或有一条为直道。然而,无论是东线还是西线,它们都打破了地域间的封闭,跨越了关中平原、陕北高原、鄂尔多斯高原,途经平原、森林、沙漠、高山、草原等多种自然景观,基于文化线路的关联性,东西两线都应纳入遗产组成部分,且各自线路空间结构、重要节点元素及其周边的景观边界依然具有一定的可识别性,符合文化线路遗产中空间属性的要求。

图1 秦直道东西两线示意图(采自徐卫民、喻鹏涛:《直道与长城:秦的两大军事工程》,陕西师范大学出版社2018年版,图1-1)[5]005

(二)秦直道的环境背景

从自然地理背景来说。秦直道在修筑之时便巧妙地利用自然条件,因地制宜,因形就势,科学地沿山脊和高地布线,依次穿越原始茂密的子午岭、黄土丘陵地带,以沙漠、草原和沼泽地为主的鄂尔多斯高原等地理单元,沿途经过温带季风气候、温带大陆性气候、温带草原气候、温带沙漠气候等气候区,拥有平原、森林、荒漠、草原、城市、农田等多种生态系统,环境景观特征极为丰富。沿途既有郁郁苍苍的原始森林、湍急奔泻的河流、广阔平静的高山湖泊,又有一望无际的平原、茫茫无垠的戈壁沙漠、一碧万顷的草原,将北中国地区整体的、连续的、具有过渡性的自然景观相串联,呈现在世人面前。以子午岭为例,当笔者在秦直道甘肃子午岭林区考察时,只见林区内物种丰富,珍稀动物繁多,林下灌木、草本植物生长茂盛,立体生长的树、灌、草浓浓淡淡、苍苍翠翠。当登上子午岭路旁制高点极目远眺时,只见群峰起伏,绿色植被覆盖一条又一条山岭,如游龙趋向四方,苍翠松柏与云彩交相辉映,蔚为壮观。而途经鄂尔多斯地区的秦直道时,既能感受黄土高原的雄浑苍茫之景,又能领略沙地草原的浩瀚无垠之势;既具有不可替代的生态价值,也有很高的观赏游憩价值,对黄河流域生态文明建设具有重要意义。

从人文背景环境来说。秦直道经过的北中国地区是古代中国民族文化冲突与融合之地,鄂尔多斯高原由于其相对独立的地理环境和优越的交通位置,成为北方草原民族的战略要地和根据地,历史上的鬼方、羌方、戎狄、林胡、楼烦、义渠、匈奴、鲜卑、突厥、党项、契丹、女真、蒙古等民族都占据过这一地区。这些草原政权与中原政权在一定历史时期沿着秦直道进行交流、融合、发展,形成了不同的风俗习惯和丰富多彩的民俗风情,且在不同地区呈现出不同的特征。如秦直道以长城为界,北段属鄂尔多斯,南段属陕北高原,陕北高原段大量地保留了秦汉以来两千多年的文化传统;而鄂尔多斯段秦直道区域,保留了大量匈奴以来的游牧文化特征以及13世纪成吉思汗时代的蒙古文化;包头,从古至今因历经多次大规模人口迁徙,农耕文化与游牧文化、晋陕文化与北边文化在此交融,从而形成特色鲜明的移民文化,最具代表性的便是“二人台”艺术[6]356。总之,秦直道南北700多千米相连,独特而多样的文化现象虽经朝代更迭,却保留了草原地区和农耕地区久远而珍贵的传统文化,极为鲜明地揭示了北中国地区的人文地理特征。

(三)秦直道的功能属性

从交通功能而言。纵向来看,秦直道经过陕北高原、鄂尔多斯高原,至九原郡后因道路的相连,可抵达云中、雁门、上谷等郡,将秦汉政治中心与北部防线连接起来,从而可强化北部边境的防御能力。横向来看,子午岭是洛河流域和泾河流域的分水岭,马莲河谷和萧关道分居两侧,而连接两个河谷的道路均需越过子午岭,直道的修筑使得两侧地区的交通更加便利。从全国范围来看,直道与以咸阳为中心的驰道系统相连,是秦帝国交通体系的重要组成部分。

从军事功能而言。这条长达约700千米的军事要道,使得中央政府与北部边境防御体系有机相连,在一定程度上巩固了秦对北方的统治,扩大了帝国统治疆域。即便秦灭亡后,也依然是汉帝国控制北方地区的重要通道,西汉北击匈奴、汉武帝对北边地区的巡幸部分是经由秦直道来完成的。如元封元年(前110)武帝亲率大军自云阳出发,“至朔方,勒兵十八万骑,威震匈奴”[7]189。此次武帝巡行北边,为求便捷,往返应走秦直道。太初三年(前102)为了强化秦直道的防御力量,汉武帝使光禄勋徐自为出五原塞筑“光禄城”,将五原郡防线向正北推出数十里或数百里之遥,匈奴数次攻入五原郡等北边郡,汉军则通过秦直道调兵出五原抗击匈奴[8]5。

从经济功能而言。不同的地理与气候条件会形成不同的经济生业方式,自古以来,中国北部形成了以蒙古高原为中心的游牧经济区,中原地区形成了以黄河流域和长江流域为中心的农耕经济区。生产、生活方式的差异使得两大经济区之间存在着客观的互补性,如北方游牧民族需要从中原农耕民族中获得粮食、布匹、茶叶、铁器及其他生活用品等,而中原农耕民族也需要从北方草原地区得到战马、牲畜及牧产品调剂生活以提高生产力。两大区域间的不同是客观事实,但两大经济区如何进行商品、技术、信息的互通呢?空间相互作用理论指出,区域之间发生作用须具备三要素,即区域之间的互补性、可达性及是否存在干扰机会。两大经济区的互补性已是客观事实,从可达性而言,两大经济区之间如交通方便、畅通,则可达性好,因而秦直道的修筑无疑提供了这种可达性,它架起了中原农耕经济与北方草原经济交流的桥梁。那么,在一定历史时期秦直道是如何实现其经济的交流功能呢?

汉代,北方草原民族与中原农耕民族借助秦直道以和亲纳贡、奉遗回赠、互通关市、扶持援助、民间交换的方式进行经济贸易往来。其中,互通关市为主要形式,秦与匈奴贸易的资料虽缺乏记载,而汉匈之间的“关市”贸易在汉初即已出现,汉武帝时期,北边“关市”得到了新的发展。《史记·匈奴列传》载“今帝即位,明和亲约束,厚遇,通关市,饶给之”,又言:“匈奴自单于以下皆亲汉,往来长城下。”[1]2904《汉书·匈奴传上》载:“武帝即位,明和亲约束,厚遇关市,饶给之。匈奴自单于以下皆亲汉,往来长城下。”[7]3765即便是马邑之战后,汉匈双方处于对峙状态,关市贸易仍未断绝,如公元84年,“北单于乃遣大且渠伊莫訾王等驱牛马万余头与汉贾客交易”[9]2950,一次交易牛、马就达万头之多,可见规模之大。又如,秦汉实行的移民实边政策,元朔二年(前127),汉帝国再次取得河套地区,设置朔方、五原郡,并于其年“夏,募民徙朔方十万口”[7]170;元狩三年 (前120) 、元狩四年 (前119) “徙贫民于关以西,及充朔方以南新秦中,七十余万口”[1]1425;元狩五年 (前118) “徙天下狡猾吏民于边”[7]179;元鼎六年 (前111) “上郡、朔方、西河、河西开官田,斥塞卒六十万人戍田之”[1]1439。无论是互通关市、设置郡县,还是移民实边、屯田,这些经由秦直道才得以更加顺利地完成,大量人口迁至直道沿线的上郡、西河及朔方郡一带,不仅促进两大经济区之间更大范围内生产、生活用品的交换,最重要的是将先进的农业耕作技术带入鄂尔多斯境内,改变了匈奴单一的畜牧业经济结构,大大加深了中原农耕经济对游牧经济的影响,这可从相关历史文献和考古发掘中得到见证。霍去病的部队追击匈奴“至罕窴颜山赵信城,得匈奴积粟食军。军留一日而还,悉烧其城余粟以归”[1]2935,可见匈奴已知储粮以备急用;匈奴杀汉降将贰师将军李广利,“会连雨雪数月,畜产死,人民疫病,谷稼不孰,单于恐,为贰师立祠室”[7]3181。其“谷稼不孰”使最高统治者恐惧,说明匈奴已改变先前无“耕田之业”之传统,开始重视农耕生产;考古发现广衍故城及其附近墓地出土的工具有铁铲、铁锌、铁钩、铁削和铜削、石纺轮等,`说明当时当地铁器的使用已很普遍[10]。铁器的使用促进了经济的发展,上郡在西汉前期还是“畜牧为天下饶”,而两汉之际,却以“饶谷”“多牲”并称,由原来的畜牧狩猎区变为了半农半牧区[11],其富饶程度可与关中相媲美,史载 “是时边城晏闭,牛马布野,三世无犬吠之警,黎庶亡干戈之役”[7]3822-3833。

从文化功能而言。以中原农耕定居民族与北方草原游牧民族的交流互动为主题,引发了中原地区与蒙古高原地区诸多民族的交流与互动,它们在跨时间与跨空间的交流互动中,以军事行动、人口迁徙、经济交往及定居等行为推动了沿线有关城市、建筑、宗教、文学、艺术、饮食等文化的交流和发展。以宗教文化为例,中国古代的佛教遗存,往往与交通存在着较大的关系。两千余年来,秦直道子午岭地区便留存了北魏、唐、宋、金、明时期众多的石窟、佛塔、造像碑等佛教遗存。据刘治立考证,直道沿线发现魏晋至明的石窟21处,唐宋明时期的佛塔16座,造像碑19处[12]110-112,其中石窟大多集中在甘肃省合水县、陕西省耀县(今陕西铜川市耀州区)靠近直道的地区;佛教造像碑大多集中在甘肃省合水县、陕西省耀县一带,而且这些地区的造像碑是中国古代寺院造像的主要形式。刘治立还指出,子午岭一带的石窟所保留的早期建窟纪年,为中印佛教风格的互动提供了第一手资料,并提及杜斗城教授在对合水张家沟门、保全寺石窟的造像特征进行考察后,在其《再论陇山左右的北魏石窟及其向西的影响》一文中指出北魏孝文帝改革后,“褒衣博带”“秀骨清相”式造像风格由东向西渐次传播;从陇东到河西,造龛题记以从早到晚的序列出现。可见子午岭地区的石窟是中原风格向西部扩散的重要区域[12]108,而秦直道作为交通要道,促进了佛教文化的东西方交流。

从民族关系而言,北方草原民族与汉民族不断融合。如西汉的和亲政策,以昭君出塞为代表,关于其出塞的路线,林幹在其《试论王昭君艺术形象的塑造》一文中提出,从长安出发,过左冯翊(长安东北),经北地(今甘肃庆阳)、上郡(今陕西榆林)、西河(今内蒙古鄂尔多斯市东胜区)、朔方(今内蒙古杭锦旗),到五原(今内蒙古包头市),再向西至朔方郡临河县(今内蒙古临河市东北),渡北河(今乌加河),向西北出高阙(今石兰计山口),越长城,离汉地,入匈奴境,直达单于庭(今蒙古国首都乌兰巴托附近)[13],这基本上是秦朝开筑的直道。这一路线的提出,得到了学界的普遍认同。尽管后来靳生禾、刘志尧、刘溢海等学者提出昭君出塞走的是秦直道东的通塞中路,但王绍东、王子今认为从目前的相关资料来看,尚不足以推翻昭君出塞走秦直道说(1)关于昭君出塞的路线,目前学术界有两类观点:一类是秦直道说,如王绍东,郑方圆《论秦直道是昭君出塞的最可能路线》,载《商丘师范学院学报》2015年第4期;王绍东《再论秦直道是昭君出塞的最可能路线》,载《南开学报(哲学社会科学版)》2020年第4期;王子今《关于王昭君北行路线的推定》,载《西北大学学报(哲学社会科学版)》2014年第3期。一类是秦直道东的通塞中路说,如靳生禾《昭君出塞与蹄窟岭刍议》,载《湖北民族学院学报(哲学社会科学版)》2009年第6期;刘志尧《昭君经武州塞出塞考释》,载《三峡论坛(三峡文学·理论版)》2010年第3期;刘溢海《昭君出塞路线考》,载《三峡论坛(三峡文学·理论版)》2012年第6期。。昭君出塞恢复了汉匈之间的友好关系,北边边患结束,和平局面得以出现,以此为契机,汉匈打开和平交往的大门,中原地区先进的农耕技术、手工艺品、丝麻织物得以带到草原地区,不仅促进了两个民族的血缘融合,也促进了北方草原文化与中原农耕文化的融合。隋唐时期,两种文化通过直道交往的现象仍可见于史册。据《隋书》卷五十四、列传第四十九记载,大业三年(607)四月,隋炀帝北巡今鄂尔多斯市准格尔旗十二连城,启民可汗与其妻义成公主到行宫觐见,献马匹之余,上表请求“服饰法用,一同华夏”。隋炀帝以“旗裘卉服,各尚所宜,其道弘矣”,而不允。诏启民可汗赞拜不名位在诸侯王上。后隋炀帝亲巡启民可汗在鄂尔多斯的所居之地,登单于台。

综上,秦直道除了军政经略功能外,还有促进沿线地区经济发展、文化交流及民族融合的功能。正如《文化线路宪章》导言所言,虽然从历史上看,文化线路形成于过去年代的和平交往或者敌对冲突,但是在今天,它们拥有的共同特质已超越其原有的功能,这是一种基于共同的历史联系,也基于对涉及的不同人群的宽容、尊重和文化多样性的理解[4]51。

(四)秦直道的跨文化属性

探求秦直道的跨文化属性,首先要明确直道所跨越的文化带,其中最主要的便是线路两端的主流文化。秦直道南接关中平原,地处农耕文明的核心区域,北连蒙古高原,是北方游牧民族繁衍生息之地,创造了灿烂的游牧文明。正是因为南北两端有着各自不同的文化特征和显著的文化差异,才给文化流通和文化扩散带来了动能。一部世界文化史,在某种意义上来讲,也就是一部民族文化交流史。

虽然高山、沙漠与戈壁将北方游牧文明与中原农耕文明相阻隔,但秦直道的修筑和沿用打破了地理局限,南北纵通关中平原与蒙古高原。当民众借秦直道进行不同形式的交往与互动时,必然会促进双方文化的流动与扩散,且随着历史的发展和交流程度的加深,物质文化如服饰、饮食相互影响;精神文化如音乐、绘画、审美、宗教相互碰撞交融;技术系统如农业、手工业相互渗透,最终使得游牧文明和农耕文明交融共生,呈现跨文化的特征,从而为博大精深、源远流长的中华文明的生成奠定了坚实的基础。从考古发现来看,鄂尔多斯地区凤凰山汉墓出土的壁画不仅技法娴熟,而且内容丰富,出行图、庭院图、宴饮图、百戏图、射弋图、围猎图、放牧图、牛耕图应有尽有,画中人物既有汉族也有少数民族,画中建筑为典型定居生活的庄园经济,体现了多民族杂居融合的场面[14]。放牧图与牛耕图共存说明了鄂尔多斯地区在汉代已经宜农宜牧,既有农耕经济,又有游牧经济。两汉时期是地主庄园发展成熟时期,壁画中的庭院、出行、武备、百戏等内容,不仅体现了鄂尔多斯地区存在相当规模的庄园经济,而且也表现出农牧交错地带的地域和民族特点。同时通过对草原游牧生产经验的学习,汉族的畜牧业及畜产品加工业也实现了显著的进步,这些从侧面深刻体现了中原农耕地区与北方草原地区文化交流与民族的融合,体现了多元一体的中华文明的形成过程。

北方游牧文明与中原农耕文明通过秦直道不断地碰撞与交流、互动与融合,不仅推动了多元一体的中华文明不断向前发展,而且也推动了丝绸之路的发展与演变。众所周知,丝绸之路是沟通东西方文化的重要通道,横贯欧亚大陆的丝绸之路经证实有多条,其中便有一条从黄河中游出发,经鄂尔多斯、蒙古高原,越阿尔泰山脉,途经哈萨克草原、黑海,抵多瑙河流域的草原丝绸之路。北方草原丝绸之路之所以能形成,就是因为北方草原民族与中原农耕民族有着经济上的互补,而使得游牧世界与农耕世界持续互动与交流。如果两大文化圈之间没有了相互需求,它们之间自然也不会有持续的交往,继而草原丝绸之路也就失去了存在的基础。秦直道作为北方游牧文明与中原农耕文明互动交流的桥梁和孔道,既是草原丝绸之路得以发展的动力,也是其重要组成部分,在联结东西方文化交流中发挥了巨大的作用,是推动东西方文明交融及不断向前发展的动力。经考古发现的蒙古国诺彦乌拉匈奴墓,发现了大量的有流云、鸟兽、神仙乘鹿等形象图案的锦绣织物,均为中原传入草原地区的丝织品,还出土了来自安息、大夏等地具有伊斯兰风格的植物纹、鸟兽纹和人物纹毛织品;阿富汗北部边境发现的“西伯尔罕遗宝”便包含典型的中原汉文化;鄂尔多斯准格尔旗西沟畔发现的匈奴贵妇人“凤冠”,在主流主典型的鄂尔多斯草原文化、中原文化构成的基础上,还包括盛产于中亚地区的珠宝,及来自波斯、古希腊、罗马等西方古文明特有的工艺作风[15]。这些实物都表明,秦直道作为游牧文明与农耕文明互动交往的桥梁,向外传播中华文明的同时,也吸收着西方外来文明,与“丝绸之路”其他通道一起,促进了东西方文明的交流,推动着人类文明的进步。

因此,根据文明传播的特征,秦直道绝不仅仅是一条军事交通要道,它在客观上成为了中原农耕文明和北方游牧文明及东西方文化的交汇动力源,逐渐发展成为文化传播之路、制度风俗之路、民族融合之路、草原丝绸之路。

(五)秦直道的整体价值属性

《文化线路宪章》指出,文化线路最重要特征之一便是其整体意义,而且此意义远远大于单个遗产要素意义之和。这里所说的整体意义包含两个方面:一是线路本体与沿线遗产要素构成一个整体;二是文化线路连接不同地域成为整体,从而具备整体层面的交流意义。

动态性是文化线路的特性之一,它强调民族、区域、国家间文化的交流与融合,因此不可能孤立地分析文化线路的各个组成部分。以秦直道道路本体与沿线遗产要素构成一个整体来说,它作为系统的军事交通道路,自营建之日起,其道路系统、军事系统、通信系统便已明确。在历史发展进程中,直道沿线存在着一定比例的人口迁徙、商贸往来、文化交流,因此,秦直道除了最初的交通功能之外,随着朝代的更替和历史的变迁,逐渐成为一条融合多种社会功能的、多维度的、持续性、综合性的带状通道,沿线集合了古城镇、兵站、城障、宗教遗址、烽燧等作为线路见证的物质与非物质文化遗产,它们相连成一个整体,共同构成具有内在主题关联的文化线路,并与沿线自然环境和人文背景环境融为一体,相互滋养,共同反映出秦直道文化线路的整体价值。

从秦直道连接不同地域具备整体层面的交流意义来说。秦直道途经区域历来就是古中国文化交流与融合之地、民族冲突与交往之地、经济生业方式交流之地、维持政局稳定关键之地,是中国统一多民族国家进程的重要见证之地。秦直道从建立到衰落,不仅是军事交通要道,还是沿线地区经济贸易、文化交流、民族融合、思想传播的物质交流载体。从微观尺度而言,它促进了各地区内部的交流;从中观尺度而言,直道将关中平原、黄土高原、蒙古高原相连,是中原农耕地区和北方草原地区文化、物资、经济、人员交流的重要通道之一;从宏观尺度来讲,它是中国古代文明与西方文明在陆路上物资与文化交流的草原丝绸之路的重要组成部分,促进了东西方文化的融合与人类文明的进步。它们共同形成秦直道共有的多层次文化价值,赋予秦直道丰富多彩的文化多样性,存在超越不同文化的整体价值。

综上,秦直道南接关中平原,北接鄂尔多斯高原,贯穿多种气候带和地形地貌,沿线融入当地自然环境和人文景观。从文化交流的角度而言,它通过交通、商品、人员的运输,实现了北方草原经济与中原农耕经济的互补和民生需求,促进了中原农耕文明与北方游牧文明的交流,也大大影响了直道沿线地域文化的融合,进一步推动了中华民族大一统的发展和多元一体华夏文明的形成。从世界范围而言,它还承担了中外文明交流的重大使命,是草原丝绸之路的重要组成部分,对世界文明发展作出了突出贡献,存在地区间甚至是国家间思想、知识、价值观等多维度的交流和文明互鉴,且相关的历史脉络和文化遗存能融入一个动态系统中,集空间属性、环境属性、功能属性、跨文化属性、整体价值属性于一体,符合《文化线路宪章》中文化线路的定义及其判别标准,因而是一条重要的文化线路遗产,具有世界性、历史性、文化性和唯一性。

三、秦直道作为文化线路遗产的价值阐释

通过文化线路认定要素“背景—内容—环境”的指引,文化线路视野下的秦直道应是由它所途经的自然地理区域内一系列具有代表性或独特性的物质遗产和非物质遗产串联而成,其道路本体及沿线留下的古城址、离宫别馆、宗教遗址、军事防御设施遗址、道路交通遗址、相关的传说、历史故事作为支撑秦直道文化线路整体价值的代表性物质,以丰富多彩的历史信息揭示了秦直道缘起、发展、昌盛、衰变之过程,展现出这条连接汉民族最核心的政治经济文化中心关中平原与最复杂的民族交融区蒙古草原间的地理大通道曾经所发生过的游牧文明与农耕文明之间的交流、冲突、对话与融合,见证了北中国地区跌宕起伏的历史。作为历史时期保卫国家安全的重要军事交通路线,民族融合的必经之路,沟通北方草原地区与中原农耕地区经济贸易、多元文化交流互惠的核心通路,是“汉文化北传之路”,也是“草原丝绸之路”的重要组成部分,它们共同塑造了秦直道文化线路的深度内涵。鉴于此,秦直道文化线路遗产的价值表现为以下几方面:

第一,秦直道在道路修筑技术方面、自然地理环境协调与军事防御组织协同方面显示出空前的战略性与典型性。它采取“堑山堙谷”的道路修筑方法,并巧妙地利用自然条件,因地制宜,因形就势,科学地沿山脊和高地布线,体现出秦直道在选址规划上的独特性,是当时高水平建筑技术文化的生动表现。在军事防御组织协同方面,它充分利用地形条件,“因边山险”“高阙为塞”“因河为塞”,形成以直道为中轴线,马莲河道、洛河道为两翼的“军事通道”;以直道为柱、东西走向古道为链、两边城镇为锁的“立体军事防御网络”,及以长城为弓、直道为箭的“军事防御体系”,是当时军事战略文化的生动见证。同时,秦直道是我国古代唯一沿山脊和高地修筑的国家级道路,比著名的罗马大道要宽、要长,具有典型性、世界性、唯一性。

第二,秦直道以跨越陕北高原、河套平原、蒙古草原的区域性路网规模、长久的沿用时间、多样的遗产类型、多元的交流内容、丰富的地理环境、多彩的地貌景观,成为草原游牧与定居农耕两大文明之间颇具活力的沟通渠道。在这一沟通渠道中,存在跨地区的民族文化、宗教信仰、文化艺术、人口迁徙、商品贸易等交融互惠的文化主题,充分展现了两大文化区域间人类价值观的相互交流。

第三,秦直道本体以及沿线的各类文化遗存,为已经消逝的草原文化以及延续至今的华夏文明提供了特殊的见证,揭示了草原游牧文明与中原农耕文明间交流、冲突、兼容、融合的对话过程,以及这一过程所经历的若干重要历史阶段。

第四,秦直道是将北方草原地区纳入国家大一统、我国统一多民族国家形成和发展的独特历史见证,同时也是我国历史发展进程中诸多重大历史事情的直接见证,如移民戍边、汉匈战争、匈奴西迁、昭君出塞、草原丝绸之路等。

从历史进程看我国文明发展特点,边地少数民族与中原民族交融汇聚、共荣共享一直都是中华民族共同体形成的文化支柱和思想根基。正是由于不同历史时期中华各民族文化始终在相互对话和碰撞中交汇、交流、交融,才最终形成了以华夏文化为核心的中华民族共同体。通过秦直道,我们看到了中原农耕民族与北方游牧民族交流交融、互动共享的历史事实,真实地再现了北方游牧民族充实文明血脉,逐步融入中华民族共同体的历史进程,这既是我国多民族国家多元文化交流互鉴的样本,也是中华民族多元一体文明形成与发展的典型见证。总之,秦直道文化线路演绎着中华民族渐趋一统的历史规律,为博大精深、源远流长的中华文明的生成奠定了坚实的基础。透过它,世人能看到“多元一体、兼容并蓄、绵延不断”的中华文明演进之路,也看到了直道为东西方文化交流和人类文明不断向前发展所作的贡献。

四、结 论

本文从文化线路视野出发,论证了秦直道的文化线路遗产性质,作为一条文化线路遗产它将超越以前的遗产性质,具有跨类型、多主题的特点,也具有更广泛的遗产要素和更深层次的遗产价值。同时,我们也深知现阶段文化遗产视野下的秦直道研究并没有切合文化线路的特点,没有把握整体性和动态性的研究方向,缺乏统一的内在逻辑联系。对此,笔者认为,在习总书记大力倡导“文化遗产活起来”的今天,在黄河流域生态保护和高质量发展已成为重大国家战略的时代背景下,秦直道作为连接关中平原城市群和呼包鄂榆城市群的文化遗产资源载体,其保护传承对黄河流域生态保护和高质量发展具有重大意义。在此背景下拓宽秦直道文化遗产的研究视野,确立秦直道的文化线路遗产性质,以此为主要线索研究秦直道文化交流的方式、特色、影响成果等,将具有重要的意义。