职业培训对农民非农就业行为及特征的影响

2022-04-29胡祎张正河

胡祎 张正河

摘 要:基于CFPS中2012年、2014年和2016年数据,采用内生处理效应模型实证分析了职业培训对农民非农就业决策、就业类型、就业地点、就业稳定性和就业收入的影响。研究发现:第一,职业培训能通过提升农民人力资本的方式,提高农民参加非农工作的概率,推动农村劳动力向非农部门流动。第二,职业培训在一定程度上抑制了农民创业的意愿,增强了其从事非农工作的积极性,并使非农就业质量得以提高,这种就业质量的提升体现为工作更稳定、工资更高、工作地点离家更近。第三,从培训供给方式来看,用人单位组织的培训针对性更强、培训效率更高,对农民非农收入的提升效果比政府组织的培训更好。第四,从农民异质性的角度来看,职业培训存在两方面的突出效果:存在“拔高”效应,培训带来的人力资本提升使风险偏好较强的青壮年男性有更多就业机会,非农就业质量大幅提高;存在“兜底”效应,使风险偏好较弱的女性、老年人等农村相对弱势群体有获得离家较近、较稳定非农工作的机会。第五,现实中受各种因素影响而没有参加培训的农民尤其值得关注,阻碍其参加培训的不可观测因素拉低了其人力资本水平,加强对他们的培训往往能取得非常好的效果。各级有关部门应继续加大农民职业培训支持力度,注重支持企业开展针对性培训,同时兼顾因各种原因没有参加过培训的农民群体,让职业培训发挥更好的效果。

关键词:职业培训;非农就业;人力资本

中图分类号:F323.6 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2022)04-0110-17

20世纪80年代以来,我国逐步放松了对城乡劳动力流动的管制,允许、支持农村劳动力向城市非农部门有序转移,以促进全社会劳动力要素的有效配置,实现城乡二元经济协同发展。受城乡收入差距的影响,大量农村劳动力从传统农业部门涌向城市非农部门,非农收入成为许多农村家庭的重要经济来源。农村劳动力向城市非农部门转移不仅大幅提高了农村居民的家庭收入,而且为城市现代工业和服务业发展提供了充足的劳动力要素,是实现我国经济高质量发展必不可少的前提条件。

与在农村务农相比,城市非农部门的工作岗位对农村劳动力的人力资本水平有更高的要求。当前,我国农村劳动力文化水平普遍不高,平均受教育年限仅为6.237年;专业技能也比较欠缺,参加过技能培训的农村劳动力比重仅为8.4%①。较低的人力资本水平不仅阻碍了农村劳动力向城市非农部门持续流动,而且制约了我国企业的技术进步和产业的转型升级。随着我国人口红利减弱和资本对劳动力的不断替代,企业对劳动者人力资本的要求不断提升,农村劳动力在城市找到一份合适的工作愈发困难。尤其在2020年新冠肺炎疫情的冲击下,许多地区同时出现了企业“招工难”和农民工“就业难”的两难困境,凸显了提高农村劳动力非农工作能力的紧迫性和必要性。

经典人力资本理论认为,职业培训是提升劳动者人力资本的重要方式之一。我国政府很早就意识到农村人力资本的重要性,在农村普及義务教育的同时,各级有关部门组织了大量针对进城农民工的职业培训,如“春潮行动”“求学圆梦行动”等,切实提升了我国农村劳动力的非农工作技能。2018年,国务院发布《关于推行终身职业技能培训制度的意见》,明确提出要建立终身学习体系,标志着我国对职业培训工作的重视上升到了新的高度。在持续加大对农村劳动力培训投入的背景下,明晰职业培训会对农村劳动力的非农就业行为产生怎样的影响尤为重要。我国农村劳动力向城市非农部门的转移还存在诸多问题,如受到户籍歧视工资水平总体偏低,跨省务工致使老人、子女无人照料,制度不完善导致农民进城务工权益得不到保障,等等。通过培训提高农村劳动力的人力资本水平能否缓解这些问题,不仅关系到广大农民工群体的切身福利,而且关系到我国农村未来的发展前景。因此,分析职业培训对农村劳动力非农就业意愿、就业类型、工作地点、工作稳定性和工资水平等方面的影响,有助于更具针对性地制定职业培训计划和相关扶持政策,提升农民收入与福利水平,推动农业农村共同富裕。

一、相关文献综述

国内外学者对职业培训促进非农就业行为的研究由来已久。早在20世纪末,随着人力资本理论的兴起,部分学者就开始从人力资本的视角,借助数理模型研究职业培训通过提高农民人力资本进而改变其非农就业行为的机制,Knight & Song和Laszlo et al.的研究成果都表明,人力资本对农民的非农就业行为有明显的促进作用[1-2]。后续学者基于不同地区样本对这一机制进行了实证检验,大多数研究都证明,职业培训会通过提高农民人力资本的方式增强他们在劳动力市场上的竞争力,进而提高他们参加非农工作的概率及非农收入水平[3-4]。

农民收入是政府和研究者关心的核心问题之一,很多学者将研究重点放在了职业培训对农民非农工资水平影响的净效应上,发现职业培训和基础教育一样,能通过增强农民人力资本显著提高他们的非农工资水平[5-6]。部分学者将职业培训和基础教育提升工资水平的效果进行了对比,发现职业培训在提高农民工工资方面,有不亚于基础教育的高边际回报率[6],在部分地区甚至还超过了基础教育的水平[5]。然而,也有学者认为,相较于基础教育,职业培训带来的收入增长更具“临时性”,虽然短期内见效快,但会随着时间推移逐渐减弱[7],更有学者明确指出这种效应会在三年后逐渐消失[8]。更多学者认为,职业培训和基础教育是互补关系,而非替代关系,二者的交互效应能最大限度地提高农民工就业质量[9-10]。随着研究的不断深入,相关研究重心逐渐转到对培训效果的异质性分析上,从年龄、培训内容、公司规模、收入分布、培训费用支付方式等角度比较职业培训提升收入的效果差异[11-13]。

随着我国农民收入水平的持续提高,农民在基本生存需要得到满足的情况下,对幸福感的要求越来越高,他们不仅希望工资高,而且希望工作更稳定、离家更近,这使得非农工作在类型、稳定性、地点等方面的特征也成为影响农民就业决策的关键因素。在创业还是务工的选择上,大部分研究认为,人力资本的积累有助于农民作出创业决策,而职业培训带来的技能提升是农民人力资本积累的重要方式[14-15]。也有少数学者持不同观点,认为农民在决定创业的过程中,还会考虑机会成本,因而培训对农民创业可能存在负向影响[16]。在就业稳定性方面,国外学者对发达国家劳动力市场的研究发现,在职技能培训能显著提升员工的工资水平,且能有效减少在职搜寻及工作流动[17]。而对我国特有的农民工劳动力市场的研究同样发现,职业培训能从身份转换和劳动技能提升两方面增强农民工稳定就业的主观动力和客观能力,对农民工就业稳定性产生“U”型影响,即随着人力资本的增强,就业稳定性先下降后上升[18]。

在研究方法上,由于培训作为农民的一种自主选择行为,并不是随机的,直接估计培训对农民非农就业行为的影响,可能会因为内生性问题而出现估计有偏,因而众多学者都致力于通过各种方式解决内生性问题。部分学者尝试使用PSM方法[10,19-20]和处理效应模型[12,21]解决样本自选择导致的内生性问题,并据此估计职业培训对非农工资的影响,但这两种方法只能控制可观测变量导致的自选择,对不可观测变量如个人能力、性格等因素带来的问题无能为力。部分学者使用Heckman模型克服职业培训行为自主性带来的选择性偏差[22-23],但Heckman模型的主要功能是解决选择性偏差带来的内生性问题,处理自变量和因变量之间互为因果导致的内生性效果并不理想。还有学者使用了工具变量法[24-25],理论上,好的工具变量能完美解决各种因素导致的内生性问题,但问题在于好的工具变量很难找到,现有研究常见的工具变量如“父母受教育年限”“家庭土地耕作面积”等并不完美。可见,如何解决内生性导致的估计偏差仍是研究职业培训影响的主要难题。

总体来看,现有关于职业培训对农民非农就业影响的研究已经达成一些共识,即培训能促进农民非农转移,并提高农民的非农收入。但在研究角度和分析方法上,仍有可待挖掘的空间。在研究角度上,现有研究重视对培训增收效应的估计,对其他方面的影响,如农民在哪里工作、做什么工作、工作是否稳定等问题均关注不够,这一方面是因为相关数据不易获取,另一方面是因为不同发展阶段关注的重点不同。随着我国农民生活水平的不断提高,工资水平不再是农民就业决策的唯一凭据,工作地点、工作性质这些“软”的因素将更多地影响到农民的就业行为。在分析方法上,由于好的工具变量很难找到,因而现有研究大多采用Heckman模型、處理效应模型、PSM等方法处理内生性问题,对性别、年龄、受教育程度等可观测因素考虑较多,而对能力、性格等不可观测因素考虑较少。

鉴于此,本文利用中国家庭追踪调查(CFPS)中2012年、2014年、2016年数据,采用内生处理效应模型实证分析职业培训对农民非农就业行为和就业特征的影响。与现有研究相比,本文的贡献主要体现在两个方面:第一,重点关注农民非农就业特征中“软”的因素,包括就业类型、就业地点、就业稳定性等,这些因素随着我国发展阶段的变化正变得越来越重要,但现有文献对这方面的研究还不够。第二,在分析方法上,针对现有研究未能较好地解决不可观测变量导致的自选择问题,本文采用内生处理效应模型对职业培训的净效应进行估计,以期得到更为准确的估计结果。

二、理论分析与研究假说的提出

职业培训是指劳动者在结束学历教育后为实现人力资本的进一步积累而参与的各类短期技能提升课程。由于劳动者的人力资本既表现在文化素质上,又表现在技术素质上,因而从理论上讲,短期的职业培训和传统的学历教育一样,都能提高劳动者的人力资本水平,增强劳动者的就业竞争力。尽管如此,职业培训与学历教育相比,在培训目标、培训方式和培训对象上依然存在较大的差别。职业培训的特殊性,使其在提高我国农村人力资本、丰富农民就业形式方面,具有传统学历教育所不具备的独特优势。

(一)职业培训对农民非农就业行为的影响

当前我国城乡收入差距较大,城市非农部门收入显著高于农村农业部门,农民在城镇劳动力市场上的教育收益率明显高于在农村务农,因而对农民来说,参与非农就业是更明智的选择。当前制约农民向非农部门流动的,不是背井离乡、家庭福利下降导致的非农就业意愿不强,而是人力资本偏低、就业竞争力不足导致找不到合适的工作岗位。职业培训对农民非农就业决策的影响,主要是通过提高农民的人力资本来实现的。职业培训使农民在就业市场上的竞争力提升,有机会获得远高于在农村务农的收入,因而可促使他们离开土地参与非农工作。我国农民从事的非农工作大多属于建筑、物流、零售等劳动密集型行业,这些行业对劳动力的文化水平要求不高,但必须技能熟练。从这个角度来看,职业培训重视技能和实操的特点,有效匹配了农民的技能提升需求,大幅增强了农民在这些行业的竞争力,加快了农民向非农部门流动。

(二)职业培训对农民非农就业特征的影响

第一,对就业类型的影响。我国农民向非农部门转移主要有两种形式:一是自主创业,二是到其他非农企业务工。职业培训虽然不直接改变农民创业或务工的决策,但可以通过改变农民人力资本水平的方式影响其就业类型选择。我国农民的自主创业,主要以零售业和低端服务业的个体经营为主[26],是否创业主要取决于农民的资本积累、借贷能力、风险偏好,以及能否找到其他合适的非农工作。职业培训能有效提高农民的专业技能水平,增加农民的务工收入,也就是说,在相同的条件下,参加过培训的农民自主创业的机会成本更高,他们从事个体经营必然是放弃了更多的潜在务工收入,这无疑会降低农民创业意愿,转而选择更容易兑现人力资本优势的务工型非农工作。职业培训在提高农民职业技能水平的同时,也可能促使农民基于所学的一技之长而自主创业。因此,综合来看,参加职业培训必然会影响农民的就业类型选择,但具体影响方向很难预期,它取决于机会成本上升带来的创业激励减弱和技能水平提高带来的创业刺激的相对大小。

第二,对就业地点的影响。改革开放初期,我国区域间经济发展水平差距较大,只有沿海经济发达地区才能提供足够多的就业岗位。农民的生活水平比较低,为快速提升生活质量,人力资本较高的农民很少顾及家庭因素,大多都愿意前往发达地区务工。随着我国经济持续增长和区域间协同发展水平提升,当前我国大部分地区的县、市都已能向当地农民提供充足的非农工作岗位。农民的生活水平也大幅提高,他们在作出就业决策时,除考虑经济因素外,更多地开始考虑家庭因素,包括对老人、孩子的照料,夫妻、亲友感情的维系,对家庭农业的兼顾等。因此,在收入水平相差不大的情况下,农民会优先选择离家近的工作岗位。对于一些年纪偏大、家庭照料责任重的农民来说,甚至可能为了兼顾家庭而放弃外地相对高薪的工作。职业培训带来的人力资本提升,增强了农民的择业能力,将促使他们的就业更多地向离家近的区域集中。

第三,对就业稳定性的影响。随着农村生活水平不断提高,农民在作出就业决策时,开始更多地追求安全和稳定。影响农民非农工作稳定性的因素主要有两个:一是他们是否有能力获得稳定的工作,二是他们是否知道如何保证工作稳定。对于前者,职业培训带来的人力资本提升,会增强农民的择业能力,进而提高他们找到稳定工作的概率。对于后者,职业培训能增强农民的维权知识和意识,促使他们在找工作的过程中更多考虑稳定性的问题。可见,无论从哪个角度来看,职业培训都能提高农民非农就业的稳定性。

第四,对就业工资的影响。职业培训对农民非农收入影响的机制比较直接。尽管我国农村居民生活水平已经大幅提高,但工资水平依然是农民作出就业决策时最关注的因素。职业培训能提高农民的人力资本,使农民具有更强的就业竞争力,进而提高其非农收入。

基于上述分析,提出如下研究假说:

假说1:职业培训会促使农民参加非农就业;

假说2:职业培训会使农民非农就业更稳定、离家更近、收入更高。

三、研究设计

(一)数据来源

本文使用的数据来源于北京大学“中国家庭追踪调查”数据库(China Family Panel Studies,CFPS),该数据库样本涵盖我国25个省份,具有很强的代表性。本文重点使用2014年和2016年调查数据,并将2012年数据作为补充①。数据处理主要分为三步:第一步,选取2014年和2016年参与调查且处于就业状态的农村劳动力样本28 740份;第二步,根据个人样本的家庭编号和村编号,将个人样本与家庭样本、村样本进行匹配,得到具有完整个人、家庭、村庄特征的样本27 318份;第三步,对关键变量缺失和存在極端异常值的样本进行处理,最终得到有效样本24 460份。其中,2014年和2016年都参加了调查的样本11 073份,仅参加2014年调查、未参加2016年调查的样本2 314份。

(二)变量设定与描述性统计

本文主要分析职业培训对农民非农就业行为及特征的影响,包括非农就业决策、就业类型、就业地点、就业稳定性和就业工资。其中,非农就业决策用农民是否参与非农工作来衡量,就业类型分为务工和创业两类,就业地点分为省域内就业和省域外就业,就业稳定性用农民是否签有劳动合同来衡量,就业工资用农民非农工作的年收入来衡量。

本文的因变量之间存在递进关系。首先,观察农民的非农就业决策,即农民是否参与非农就业;其次,观察非农就业农民的就业类型和就业地点,即非农就业的农民是创业还是务工,是在省域内就业还是在省域外就业;最后,观察务工农民的就业稳定性和就业工资,即务工农民是否与单位签订了劳动合同,务工的年收入是多少。对于因变量递进关系导致的样本自选择问题,本文通过内生处理效应模型进行处理。

本文的核心变量为农民的职业培训经历,用近五年是否参加过职业培训来衡量,是一个二元哑变量。职业培训是指与国家正式学历教育以及学位获得无关的各种培训、辅导、研修、进修,等等。

本文从个人、家庭、村庄等多个层面选取控制变量,变量具体的定义方式和描述性统计如表1(下页)所示。

(三)研究方法

评价职业培训效应的一个难点在于计算农民参加培训的预期收益。因为在计算收益时,必须估计出参加培训的农民如果没有参加培训的收益,但现实中一个农民要么参加了培训,要么没有参加,不可能存在两种情况下的数据。而且,面对培训,农民是根据各自不同的背景条件选择是否参加的。一些背景是可以观察到的,如农民的性别、年龄、受教育程度等,另一些背景是无法观察到的,如农民的能力、好学程度等。如果忽略这些因素,可能会使估计结果有偏。目前处理这类涉及不可观测变量影响的问题,比较成熟的方法是内生处理效应模型。

农民是否参加培训是自我选择的结果,即处理变量Ti是内生的。典型农民i是否参加培训可表示为:

将农民非农就业行为(Yi)的结果方程设定为:

内生处理效应模型可以同时估计以下三个方程:

Ti=Ziα+μi(3)

Y1i=X1i β1+ε1i(4)

Y0i=X0i β0+ε0i(5)

(3)式是农民参与培训决策方程,(4)式是处理组Ti=1对应的农民非农就业行为结果方程,(5)式是控制组Ti=0对应的农民非农就业行为结果方程。在此基础上,可计算培训对农民非农就业行为的处理组平均效应(Average Treatment Effect on the Treated,ATET)和全样本平均处理效应(Average Treatment Effect,ATE)。计算方程如下:

ATET=E(Y1i│Ti=1)-E(Y0i│Ti=1)(6)

ATE=E(Y1i│Ti=1)-E(Y0i│Ti=0)(7)

为了识别因果关系,消除两个误差项μi和εi的相关性,(3)式的Zi中至少应包含一个影响Ti但不影响Yi的工具变量,本文选择“村内参加培训人数比重”作为职业培训的工具变量。

四、实证分析

(一)工具变量有效性讨论

内生处理效应模型要求使用有效的工具变量,以保证选择方程可识别,本文选择“村内参加培训人数比重”作为“农民个人是否参加职业培训”的工具变量,现对其有效性进行讨论。

从工具变量相关性的角度分析,理论上,一个村庄内参加过培训的人数比重必然会对村内其他居民参加培训的行为产生显著的影响。农村属于熟人社会,村民非常注重村内社会对个人的评价和认可,其行为容易受到周边人行为的影响,即所谓的“社会互动效应”。如果村内有居民通过培训受益,那么将形成良好的示范效应,极大地促进村内其他居民参与培训;即使村内居民参加培训后提升不明显,参加培训人数比例更高的村庄,依然会通过“社会互动效应”对村内其他居民参加培训的行为施加正向推动作用,提高村民个人参加培训的概率。因此,“村内参加培训人数比重”变量必然与农民个人参加职业培训的行为高度相关。

从工具变量外生性的角度分析,理论上,一个村庄内参加过培训的人数比重只会通过影响村民个人参加培训这一路径影响农民的非农就业行为及特征。在政府支持农民参加培训、培训班开到村部且免费的情境下,一个村庄内参加过培训的人数比重主要取决于有多少农民愿意花费时间参加培训,与其他因素关系不大,更不可能存在反向因果关系,即无论从哪个角度看,农民个人是否外出务工、收入如何这些特征都不太可能对其所在村庄整体参加培训人数的比重产生明显影响。

当然,我们也有理由怀疑,在村庄开展免费培训需要财政支持,那么是不是经济发展水平高的地区会优先在村内鼓励村民参加培训?如果确实是这样,就意味着村内培训人数比例高代表了更高的地区经济发展水平,而地区经济发展水平高又会促使农民积极地在非农部门就业,并获得更高薪、更稳定的工作。此外,在村内开展培训有赖于技术人员直接到农村一线去,那么是不是交通发达地区培训推动的力度更大?如果是,那说明村内培训人数比例高代表了更好的交通条件,而更好的交通条件必然会促进农民的外出务工行为。实际上,如果参加培训完全是农民的自主行为,政府没有在其中进行干涉,那么上述问题是存在的。但在当前我国大力提倡农民参加职业培训的环境下,上述因素的影响已微乎其微。在以2014年“春潮行动”和2016年“求学圆梦行动”为代表的一系列农民工培训行动和支持政策的推动下,我国各地政府都提高了对农民职业培训的重视程度,中央和地方财政都有专门资金支持农民的职业培训工作,很多地区为了吸引农民参加培训,不仅不收取培训费用,而且对来参加培训的农民赠送小礼品。可见,经济发展水平阻碍村庄开展职业培训的因素在当前基本可以忽略。交通条件方面,我国非常重视农村地区的交通基础设施建设,新农村建设行动让绝大多数行政村实现了硬化路到村部,交通条件大为改善。在本文使用的调查样本中,最偏僻的村庄到县城的车程也不过约3小时。可见,当前交通条件阻碍村内开展培训的情况也基本可以忽略。为保险起见,本文在利用工具变量回归时,仍然将“村人均GDP”和“村交通发达度”作为控制变量加入模型中,以控制经济发展水平和交通水平的影响。

除了从经济逻辑上分析工具变量的有效性外,本文还用统计工具对工具变量的有效性进行了检验。工具变量一般要从三方面进行检验:不可识别检验、弱工具变量检验和过度识别检验。由于从统计上进行过度识别检验的方法(Sargan检验和Hausen J检验)都要求有效工具变量数量大于内生变量,即“过度识别”,而本文属于“恰好识别”的情况,因而本文工具变量的外生性只能从理论逻辑上进行探讨。本文仅展示不可识别检验和弱工具变量检验的结果。以农民的非农就业行为及特征为因变量,以农民参加职业培训为内生解释变量,以农民所在村的“村内参加培训人数比重”为工具变量,进行多个2SLS回归,得到本文工具变量的检验结果(见表2,下页)。

工具变量检验结果显示,在各模型中,不可识别检验的LM统计值对应的p值都等于0.000,强烈拒绝了“不可识别”的原假设。弱工具变量检验结果显示,Cragg-Donald Wald F statistic和Kleibergen-Paap rk Wald F statistic都超过了临界点10,拒绝了“弱工具变量”假设,说明不存在弱工具变量问题。综上,可以认为本文选取的工具变量是有效的。

本文预期,农民是否参加职业培训与其非农就业行为及特征之间存在内生性。内生性主要来源于两方面:一是样本自选择,二是遗漏变量。然而,上述分析只是从理论上对内生性进行了推断,尚需从统计上对核心变量的内生性进行检验。本文先将内生变量作为核心变量,分别用Probit模型和线性模型对各因变量进行回归,然后将工具变量作为核心变量,用IV模型进行回归,再利用两次回归的结果进行Hausman检验,结果如3表所示。由表3结果可知,各因变量的Hausman检验P值都小于0.1,拒绝了模型自变量外生的原假设,可见如果本文直接使用“职业培训”作为核心变量,将导致估计结果有偏,有必要使用以工具变量为基础的内生处理效应模型进行处理。

(二)职业培训对农民非农就业决策的影响

职业培训对农民非农就业决策影响的内生处理效应模型估计结果如表4(下页)所示。回归结果显示,Wald卡方值为3 961.96,在1%的水平上显著,说明模型估计结果总体稳定。选择方程与结果方程的残差相关系数为-0.402,在1%的水平上显著,说明模型确实存在选择性偏误带来的内生性问题,遗漏促使农民参加培训的不可觀测因素导致培训对非农就业的影响被高估。在解决内生性的情况下,职业培训对非农就业决策影响的系数为1.213,在1%的水平上显著,说明职业培训确实会促使农民参与非农就业。具体来看,职业培训对非农就业影响的边际效应为0.296,在1%的水平上显著,说明职业培训使农民参与非农就业的概率提高了29.6%。这显著低于Probit模型估计的53.3%①,说明职业培训对非农就业决策的影响并没有Probit模型估计的那么大,更强的能力、好学的态度、更广的社会网络等促使农民参加职业培训的不可观察因素本身就会提高农民参加非农就业的概率。综上,假说1得证。

(三)职业培训对农民非农就业特征的影响

职业培训对农民非农就业特征影响的内生处理效应模型估计结果如表5所示。ATE展示的是职业培训对所有农民样本的平均处理效应,ATET展示的是对参加过培训的农民样本的平均处理效应。与ATE反映总体平均处理效应相比,ATET能反映现实中参加了培训的这部分农民,如果他们没有参加培训,非农就业行为及特征会与现在有多大差距。将ATE与ATET进行对比,能更准确地分析职业培训对农民非农就业行为及特征的影响。

在就业类型模型中,职业培训的ATE不显著,ATET为-0.093,在10%的水平上显著。这说明从全体样本来看,职业培训对农民创业或务工的选择影响不显著,但对于参加过培训的这部分农民来说,参加培训会使他们更倾向于务工。这一结果符合本文理论预期,培训使农民非农技能水平提高,在就业市场上更有竞争力,更容易找到高薪、稳定的工作;但在创业过程中,这种人力资本提升效果不明显,创业能否成功虽然也与个人技能有关,但受家庭资本和社会关系等方面的影响更大,且参加培训后再去创业无疑提高了创业的机会成本,因而参加职业培训会使农民更倾向于务工。ATET显著而ATE不显著,说明促使农民参加培训的那部分不可观察因素导致了培训效果的差异,积极参加培训的农民可能本身就对务工有更强的偏好,他们参加培训是为了在劳动力市场上获得更满意的工作,培训过程中积极、主动的学习态度增强了培训的效果。这一结果支持了当前部分学者认为职业培训会对农民创业产生负向影响的结论,如Wang et al.认为,培训可能使农民从事对人力资本要求较高的职业,从而降低其创业概率[15];匡远凤基于我国多个省份农民工调查数据的研究也发现,人力资本水平高的农民工回乡创业的意愿反而更低,较好的务工体验降低了农民独立创业的意愿[16]。

在就业地点模型中,职业培训的ATE不显著,ATET为-0.071,在10%的水平上显著。这说明从整体上看,培训对农民非农就业地点的选择影响不显著,但对于参加过培训的那部分农民来说,培训使他们在省域外就业的概率降低了7.1%。这一结果同样符合本文理论预期,培训提高了农民在劳动力市场上的竞争力,使他们更有能力在离家较近的区域找到比较满意的非农工作,避免了背井离乡的问题。ATE不显著而ATET显著,表明对于参加了培训的那部分农民来说,培训对其就业地点选择的影响要大于对所有农民影响的平均水平。也就是说,本身促使农民参加培训的那些不可观测因素使培训的效果放大了。

在就业稳定性模型中,职业培训的ATE为0.549,ATET为0.455,二者都在1%的水平上显著,说明职业培训会提高农民与用人单位签订劳动合同的概率。平均来看,培训将使签合同的概率提高54.9%,这意味着农民非农就业的稳定性大幅提高。ATET小于ATE,说明对于参加了培训的农民来说,培训对他们是否签合同的影响小于对所有农民影响的平均水平。参加培训的农民普遍学历较高、能力较强,即使没有参加培训,他们的权利意识也更强,与单位签合同的概率更大,工作更稳定。相反,对于那些因为受阻于不可观测因素而没有参加培训的农民来说,培训提高其非农就业稳定性的效果更明显。这一结果与当前大部分研究一致,即培训带来的人力资本提升有助于提升农民非农工作的稳定性[18]。

在就业工资模型中,职业培训的ATE为5 067.338,ATET为5 585.058,二者分别在10%和1%的水平上显著,说明培训能有效提高农民的非农收入,平均来看,培训可使农民的非农年收入提高5 067.338元。ATET大于ATE,说明对于参加了培训的那部分农民来说,培训的增收效果更好。这一方面是因为参加培训的农民普遍年纪较小、学历较高,接受能力较强,因而培训效果更好;另一方面也说明,主动地、有目的地参加培训,会比因为碍于面子或被强制要求参加培训取得更好的效果。职业培训能提高农民非农收入的观点与大部分研究一致,存在差异的只是基于不同方法、不同样本估计出来的收入提升幅度的大小。综上,假说2得证。

(四)不同类型职业培训的效果差异

当前对农民进行职业培训的方式主要是政府组织和单位组织两种。政府组织的培训一般是劳动部门制定培训计划、管理培训资金和主持认证、考核,培训机构提供培训内容,在镇一级由劳动服务所等机构动员村民参加;单位组织的培训一般是用人单位根据岗位技能需要,由单位出资,强制要求从业人员参加。两种类型职业培训的平均处理效应对比如表6(下页)所示。

在就业类型模型中,政府组织培训对农民非农就业类型影响的ATE为-0.142,在10%的水平上显著;ATET为-0.224,在5%的水平上显著;单位组织培训对农民非农就业类型的影响不显著,ATET为-0.163,在10%的水平上显著。这样的估计结果说明,一方面,相较于用人单位组织培训,政府组织培训对农民非农就业类型的影响更大,参加过政府组织培训的农民在选择非农就业方式时,更倾向于务工而非创业;另一方面,两类培训的效果,都是对现实中参加了培训的那部分农民群体更明显,这与前文全样本回归中的结果是一致的。

在就业地点模型中,不同类型职业培训对农民在省域内和省域外非农就业的选择影响均不显著。

在就业稳定性模型中,政府组织培训的ATE为0.657,单位组织培训的ATE为0.636,二者都在1%的水平上显著,说明从全样本来看,两种类型的培训都能提高农民与用人单位签订劳动合同的概率,相对来说,政府组织培训的效果更好。政府组织和单位组织培训的ATET分别为0.470和0.509,都在1%的水平上显著,且都小于各自的ATE,说明对于主动参加培训的那部分农民来说,培训效果相对较差。也就是说,对受不可观测因素影响而没有参加培训的那部分农民进行培训,将更大幅度地提升他们与单位签订劳动合同的概率。进一步分析还发现,不可观测因素对培训效果的影响,在政府组织的培训中体现得更明显,表现为ATE与ATET之间的差距更大。这是因为,在政府组织的培训中,农民有更大的决策权决定是否参加培训,这导致阻碍农民参加培训的不可观测因素发挥了更强效果。总体来看,无论是政府组织还是单位组织,要想通过培训提高农民非农就业的稳定性,都应该想办法让受不可观测因素影响而没有参加培训的那部分农民群体参加培训,对他们进行培训能最大幅度地提高农民非农就业的稳定性。

在就业工资模型中,政府组织培训的ATE不显著,单位组织培训的ATE为7 321.155,在1%的水平上顯著,说明从全样本来看,政府组织培训对农民非农收入没有显著影响,而单位组织培训能让农民的非农年收入提高7 321.155元。政府组织培训的ATET为3 788.329,在5%的水平上显著,说明主动参加政府组织培训的那部分农民非农收入有明显提升,年收入平均增加了3 788.329元。单位组织培训的ATET为6 971.571,在1%的水平上显著,低于ATE,说明单位组织培训对参加了培训的那部分农民的增收效果要低于没有参加培训的那部分农民。将两种类型的培训进行对比可以发现,在增收效应上,单位组织培训效果更好,这主要是因为单位组织培训更有针对性,能更有效地将培训技能与岗位要求相结合。因此,要想最大化利用培训对农民非农就业的增长效应,就应重点支持单位开展培训,同时想方设法让受不可观测因素影响而没有参加培训的那部分农民参加培训。

(五)职业培训对非农就业影响的异质性分析

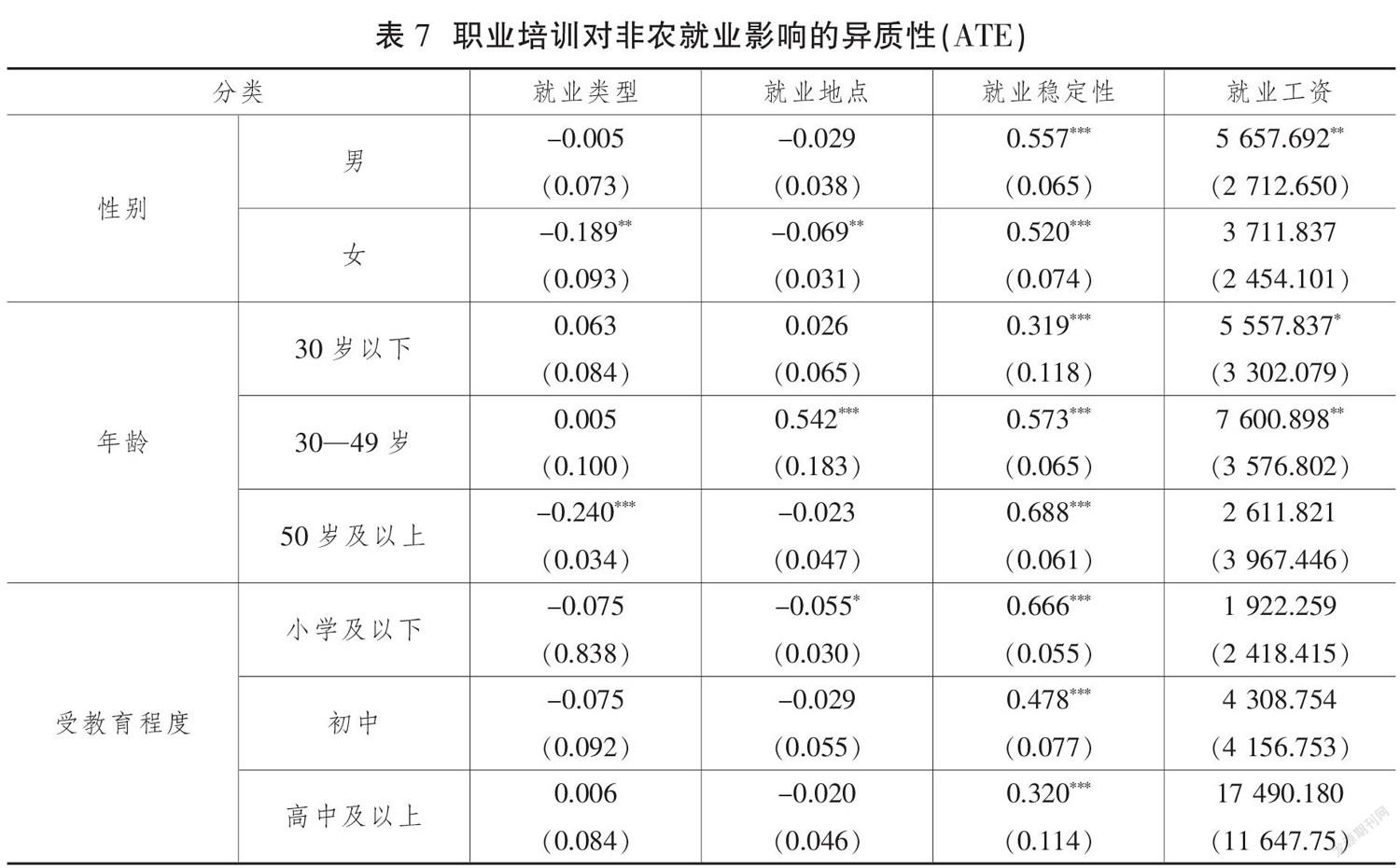

具有不同个人特征的农民参加职业培训的效果可能有差异。本文根据性别、年龄和受教育程度对农民进行分样本回归,估计结果如表7(下页)所示。

一是性别异质性。就培训对就业类型的影响而言,对男性不显著,对女性的ATE为-0.189,在5%的水平上显著,说明培训对农民创业或务工选择的影响主要体现在女性群体中。农村女性创业的情况较少,仅有的创业行为大多是缺乏技能的女性从事零售业,一旦她们能通过培训找到合适的工作,很容易转而从事更加稳定的务工型工作。而男性创业多以更快致富为目的,培训对其创业行为的影响相对没有那么显著。就培训对就业地点的影响而言,对男性不显著,对女性的ATE为-0.069,在5%的水平上显著。在中国传统观念中,女性对家庭负有更多责任,照顾孩子、老人等工作往往是由家庭中的女性承担,因而在通过培训提高自身在本地就业市场的竞争力后,女性农民往往会更愿意找一个离家较近的工作,即使收入相对较低;而男性事业心更强,可能会为了获得更高收入而长期待在外地。就培训对就业稳定性的影响而言,男性和女性的ATE分别为0.557和0.520,都在1%的水平上显著,说明培训对男性和女性的就业稳定性都有正向影响,男性ATE略大于女性,说明培训对男性的就业稳定性影响更大。就培训对就业工资的影响而言,女性不显著,男性的ATE为5 657.692,在5%的水平上显著。男性全职务工的情况比女性更多,因而技能培训带来的增收效应更显著;而女性务工需要考虑更多因素,如赡养老人、照顾子女等,不一定会把收入最大化作为决策依据,因而培训的增收效果体现得不那么明显。

二是年龄异質性。就培训对就业类型的影响而言,50岁以下群体不显著,50岁及以上群体的ATE为-0.240,在1%的水平上显著,说明培训对老年群体非农就业类型的影响更大。随着年龄的增长,农民会越来越厌恶风险,当有机会找到合适的非农工作时,会尽量规避自己创业这个选项。就培训对就业地点的影响而言,30岁以下和50岁及以上群体不显著,30—49岁群体的ATE为0.542,在1%的水平上显著,说明培训会增加中年群体跨省域务工的概率。对于中年农民来说,家庭经济压力非常大,通过培训提高工作技能水平后,可能会为了追求更高收入而忍受背井离乡的痛苦,体现为大量青壮年农民工从中西部省份向经济发达省份流动。就培训对就业稳定性的影响而言,所有年龄段的ATE都在1%的水平上显著,说明培训提高农民非农就业稳定性的效果适用于所有年龄段,且随着年龄的增大,培训的ATE逐渐增大,说明对于年纪越大的农民群体,培训提高就业稳定性的效果越好。就培训对就业工资的影响而言,30岁以下群体的ATE为5 557.837,在10%的水平上显著;30—49岁群体的ATE为7 600.898,在5%的水平上显著;50岁及以上群体不显著。中青年农民专业技能相对缺乏,但学习能力强,参加培训能取得更好的效果。

三是受教育程度异质性。就培训对就业地点的影响而言,仅有受教育程度为小学及以下的农民显著,ATE为-0.055,说明培训更偏向于使学历较低的那部分农民在省域内务工。就培训对就业稳定性的影响而言,对不同受教育程度的农民都显著,且受教育程度越低的农民,培训提高其就业稳定性的效果越好。这一结果符合本文的理论预期,受教育程度越低的农民,在就业市场上竞争力越弱,人力资本提升空间越大,因而培训能更有效地提升其非农就业质量。

五、结论与政策建议

本文在梳理职业培训影响农民非农就业行为机制的基础上,基于CFPS数据库中2012年、2014年和2016年数据,采用内生处理效应模型处理自选择和遗漏变量的内生性问题,估计了职业培训对农民非农就业决策、就业类型、就业地点、就业稳定性和就业工资的影响,为有针对性地开展农民职业培训,提高农村人力资本,引导农村劳动力科学、合理、有序地向非农部门流动,实现城乡协同发展提供了政策参考。

基于上述分析,得到以下基本结论:第一,职业培训能通过提升农民人力资本的方式,提高农民参加非农工作的概率,推动农村劳动力向非农部门流动。第二,职业培训在一定程度上抑制了农民创业的意愿,增强了他们非农务工的积极性,并使非农就业质量得以提高,这种就业质量的提升体现为工作更稳定、工资更高、工作地点离家更近。第三,从培训供给方式来看,用人单位组织的培训针对性更强、培训效率更高,对农民非农收入的提升效果比政府组织的培训更好。第四,从农民异质性的角度来看,职业培训存在两方面的突出效果:存在“拔高”效应,培训带来的人力资本提升使风险偏好较强的青壮年男性有更多就业机会,非农就业质量大幅提高;存在“兜底”效应,使风险偏好较弱的女性、老年人等农村相对弱势群体有获得离家较近、较稳定非农工作的机会。第五,现实中受各种因素影响而没有参加培训的农民尤其值得关注,阻碍其参加培训的不可观测因素实际上拉低了其人力资本水平,加强对他们的培训往往能取得非常好的效果。

基于上述结论,提出如下政策建议:第一,政府部门要充分认识到职业培训对提高农民非农就业质量的重大意义,保证农村地区和农民工群体在教育领域的相对公平,坚持把提高农民工人力资本作为推动城乡协调发展的重要抓手。以政府和社会多元主体共同出资的模式,继续开展大规模、大范围的农民培训活动,力争在“十四五”期间使绝大多数农民获得一技之长,将终身职业技能培训体系落到实处,为我国城镇化进程的推进打好基础。第二,政府对职业培训的支持要注意方式和对象。用人单位培训针对性更强,培训内容与岗位需求更契合,因而以财政补贴的方式支持企业对员工进行培训,是比直接由政府部门组织培训更有效率的方式。在培训对象上,学历低的青壮年男性是培训效果最好的群体,应优先满足其培训需求;此外,培训有利于女性、老年农民获得离家近的稳定工作,有利于提高农民生活幸福感,因而也应重视对这部分群体的培训。第三,重点关注因各种原因没有参加培训的农民,他们往往是更为弱势的群体,对培训的需求度更高,对其进行培训会有更好的效果,应想方设法解决这部分农民参加培训的障碍,使所有农民群体都有公平参加培训的机会。应建立建档立卡制度,将有劳动能力但技术能力偏低、又不积极参加培训的农民作为重点帮扶对象,通过树立榜样、思想动员、利益刺激等方式,提高其学习动力和能力,快速增强其工作技能水平。

参考文献

[1]KNIGHT J, SONG L. The rural-urban divide: Economic disparities and interactions in China[M]. New York: Oxford University Press, 1999.

[2]LASZLO S. Education, labor supply, and market development in rural Peru[J]. World Development, 2008, 36(11): 2421-2439.

[3]IBARRARAN P, RIPANI L, TABOADA B, et al. Life skills, employ ability and training for disadvantaged youth: Evidence from a randomized evaluation design[J]. IZA Journal of Labor & Development, 2014, 3(1): 1-24.

[4]RIPHAHN R T, ZIBROWIUS M. Apprenticeship, vocational training, and early labor market outcomes: Evidence from East and West Germany[J]. Education Economics, 2016, 24(1): 33-57.

[5]侯风云.中國农村人力资本收益率研究[J].经济研究,2004(12):75-84.

[6]何国俊,徐冲,祝成才.人力资本、社会资本与农村迁移劳动力的工资决定[J].农业技术经济,2008(1):57-66.

[7]ATTANASIO O, GUARíN A, MEDINA C, et al. Vocational training for disadvantaged youth in Colombia: A long-term follow-up[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2017, 9(2): 131-143.

[8]HIRSHLEIFER S, MCKENZIE D, ALMEIDA R, et al. The impact of vocational training for the unemployed: Experimental evidence from Turkey[J]. The Economic Journal, 2016, 126(597): 2115-2146.

[9]崔玉平,吴颖.教育培训对苏州市农民工收入的影响——教育培训经济收益率的再检验[J].教育与经济,2017(2):42-50.

[10]屈小博.培训对农民工人力资本收益贡献的净效应——基于平均处理效应的估计[J].中国农村经济,2013(8):55-64.

[11]徐金海,蒋乃华,胡其琛.新型农民培训工程实施绩效评估研究——基于江苏省的实证[J].农业经济问题,2014(10):46-54.

[12]BRUNELLO G, COMI S, SONEDDA D. Training subsidies and the wage returns to continuing vocational training: Evidence from Italian regions[J]. Labour Economics, 2012, 19(3): 361-372.

[13]ALBERT C, CARLOS G, HERNANZ V. On-the-job training in Europe: Determinants and wage returns[J]. International Labour Review, 2010, 149(3): 315-341.

[14]赵朋飞,王宏健,赵曦.人力资本对城乡家庭创业的差异影响研究——基于CHFS调查数据的实证分析[J].人口与经济,2015(3):89-97.

[15]WANG W, LI Q, LIEN D. Human capital, political capital, and off-farm occupational choices in rural China[J]. International Review of Economics & Finance, 2016, 42: 412-422.

[16]匡远凤.人力资本、乡村要素流动与农民工回乡创业意愿——基于熊彼特创新视角的研究[J].经济管理,2018(1):38-55.

[17]ZWEIMüLLER J, WINTER-EBMER R. On-the-job-training, job search and job mobility[J]. Swiss Journal of Economics and Statistics, 2003, 139: 563-576.

[18]王淅勤,陈瑶,罗彬.中小制造业农民工劳动技能与从业稳定性关系研究[J].农业技术经济,2012(11):100-108.

[19]李实,杨修娜.我国农民工培训效果分析[J].北京师范大学学报(社会科学版),2015(6):35-47.

[20]熊雪,聂凤英,毕洁颖.贫困地区农户培训的收入效应——以云南、贵州和陕西为例的实证研究[J].农业技术经济,2017(6):97-107.

[21]LEE D S. Training, wages, and sample selection: Estimating sharp bounds on treatment effects[J]. The Review of Economic Studies, 2009, 76(3): 1071-1102.

[22]屈小博,都阳.农民工的人力资本积累:教育、培训及其回报[J].中国社会科学院研究生院学报,2013(5):73-79.

[23]LEUVEN E, OOSTERBEEK H. An alternative approach to estimate the wage returns to private-sector training[J]. Journal of Applied Econometrics, 2008, 23(4): 423-434.

[24]王德文,蔡昉,张国庆.农村迁移劳动力就业与工资决定:教育与培训的重要性[J].经济学(季刊),2008(4):1131-1148.

[25]周世军,刘丽萍,卞家涛.职业培训增加农民工收入了吗?——来自皖籍农民工访谈调查证据[J].教育与经济,2016(1):20-26.

[26]刘成斌.农民经商与市场分化——浙江义乌经验的表达[J].社会学研究,2011(5):80-102.

The Influence of Vocational Training on Farmers' Off-farm Employment Behavior and Characteristics: Net Effect Estimation Based on Endogenous Treatment Effect Model

HU Yi ZHANG Zheng-he

Abstract: Based on the data of 2012, 2014 and 2016 in the CFPS database, this paper adopts the endogenous treatment effect model to estimates the net effect of vocational training on the impact of farmers' off-farm employment behavior decision, employment type, employment location, employment stability and employment income. The study found that: Firstly, vocational training can improve the probability of farmers to participate in non-agricultural work and promote the flow of rural labor to non-agricultural sector by improving the level of farmers' human capital. Secondly, vocational training, to some extent, inhibits farmers' willingness to start their own businesses, enhances their enthusiasm for off-farm work, and improves the quality of off-farm employment, which is reflected in more stable jobs, higher wages, and closer to home. Thirdly, from the perspective of training supply, the training organized by the employer is more targeted and more efficient, and its effect on the improvement of farmers' non-agricultural income is better than that organized by the government. Fourthly, from the perspective of farmer heterogeneity, vocational training has two prominent effects. There is a "boost" effect. The human capital improvement brought by the training enables young men with strong risk preference to have more employment opportunities, and the non-agricultural employment quality is greatly improved. There is a "bottom line" effect, so that the risk preference of women, the elderly and other rural relatively "vulnerable" groups have a chance to get closer to home, more stable off-farm work. Fifthly, affected by various factors, farmers who do not participate in training in reality deserve special attention. The unobservable factors that hinder their participation in training actually drag down their human capital level, and strengthening their training can often achieve very good results. In view of this, relevant departments at all levels should continue to strengthen the support for farmers' vocational training, pay attention to supporting enterprises to carry out targeted training, and at the same time take into account the farmers who have not participated in the training for various reasons, so that vocational training can play a better role.

Key words: vocational training; off-farmemployment; human capital

基金項目:中国社会科学院青年启动项目“农民工返乡创业带动乡村产业振兴典型案例研究”(2022YQNQD034);中国博士后科学基金第67批面上资助二等项目“收入性补贴对粮食生产率的影响研究:机理探析与实证检验”(2020M670575);中国博士后科学基金第13批特别资助(站中)项目“土地流转对粮食全要素生产率的影响:机理、路径与对策”(2020T130714)。

作者简介:胡祎,中国社会科学院农村发展研究所编辑;张正河,中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师。