19世纪新加坡防疫机制的建立*

2022-04-27李林果

李林果,魏 炜

(赣南师范大学 新加坡研究中心,江西 赣州 341000)

1819年英国东印度公司代表斯坦福·莱佛士在新加坡建立贸易站点,新加坡迅速成长为东南亚重要的自由贸易港,并吸引了大量的外来人口,导致社会公共服务领域压力陡增,尤其是公共卫生领域,环境恶劣,天花、霍乱、麻风病、性病等传染病流行,甚至达到肆虐的程度,危害公众健康,也损害了殖民者的利益,迫使殖民政府建立防疫机制,改善公共卫生环境,促进社会进步。本文即考察19世纪新加坡防疫机制的形成。

目前国内对于19世纪新加坡传染病和防疫机制的研究略有涉及,尚未出现系统性的研究成果。(1)主要研究成果:李林果:《19 世纪新加坡殖民地政府公共卫生治理研究》,赣南师范大学硕士学位论文,2019年;李鹏飞:《新加坡同济医院研究》,华侨大学硕士学位论文,2013年;胡红梅:《新加坡广惠肇方便留医院研究(1908-1942)》,华侨大学硕士论文,2016年;莫美颜:《不堪回首的“娼盛”年代——新加坡牛车水早年的妓院》,《东南亚纵横》,2000年第2期;宋海群、魏炜:《英属时期新加坡华人宗乡会馆的社会职能》,《东南亚南亚研究》,2016年第4期;颜宜葳:《伯驾在新加坡的医疗活动与早期教会医院的建立动因》,《中国科技史杂志》,2013年第2期。而国外对殖民时期新加坡公共卫生的研究相对集中于疾病史,且大多与马来亚疾病史结合在一起,(2)相关研究成果参见:尼古拉斯·塔林:《剑桥东南亚史(第二卷)》,云南大学出版社,2003年版;康斯坦丝·玛丽·滕布尔:《新加坡史》,欧阳敏译,上海:中国出版集团东方出版中心,2016年;宋旺相:《新加坡华人百年史》,新加坡中华总商会出版社,1993年;C.B.Buckley: An Anecdotal History of old Times in Singapore, Fraser &Neave Limited,1902;C.M.Turnbull: The Straits settlements 1826-67, Oxford University Press,1972;Lee Yong Kiat: The medical history of early Singapore, Southeast Asian Medical Information Center, 1978;Y.K.Lee,Warren J F. Ah Ku and Karayuki-san: Prostitution in Singapore, 1870-1940,Singapore University Press, 2003;Y. K. Lee: Singapore's Pauper and Tan Tock Seng Hospital (1819—1873), Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 48, No. 2 ,1975;Y.K.Lee: Lunatics and Lunatic Asylums in Early Singapore (1819-1869),Medical History,1973;Y. K. Lee: Medical Education in the Straits: 1786-1871, Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 46, No. 1 (223) ,1973;Y.K.Lee: Prostitution And Venereal Disease In Early Singapore (1819 -1889),Singapore Medical Journal, Vol.21, No. 5, 1980;Y.K.Lee: Private practitioners and private hospitals in early Singapore (1819-1872), Singapore Med J , Vol.46,No.9,2005;Lee Chien Earn, K·Satku, ed: Singapore's Health Care System What 50 Years Have Achieved, World Science Publishing Co. Pte .Ltd, 2016; Lenore Manderson: Sickness and the state Health and illness in Colonial Malaya(1870-1940),Cambridge University Press,1996; Lenore Manderson: Public Health Developments in ColonialMalaya: Colonialism and the Politics of Prevention, American Journal of Public Health, Vol. 89, No.1, 1999; Philippa Levine, Prostitution, Race and Politics: Policing Venereal Disease in the British Empire, Routledge, 2003; Hairudin Bin Harun: Medicine And Imperialism: A Study of The British Colonial Medical Establishment, Health Policy and Medical Research inthe Malay Peninsula, 1784-1918, University of London ,PH.D.thesis.1988; KT Chee: A brief history of psychiatry in Singapore, International Review of Psychiatry, Vol18, No.4, 2006;KH Phua: The Development of Health Services in the Colonies——A Study of British Malaya andSingapore, Asia-Pacific Journal of Public Health, VoI .3 ,No.4,1989; Ooi G L: British Colonial Health Care Development and the Persistence of Ethnic Medicine in Peninsular Malaysia and Singapore,Southeast Asian Studies,Vol. 29, No.2, September 1991;Hui, Lai Hang: Political Economy and Public Health Governance: a Comparative Study of Hong Kong, Singapore and Taiwanfrom the 19th century to 2000s, The University of Hong Kong,2010; Lenore Manderson: Public Health Developments in Colonial Malaya: Colonialism and the Politics of Prevention,American Journal of Public Health, Vol. 89, No.1, 1999.难以形成对19世纪新加坡公共卫生和防疫机制的总体把握。因此系统研究19世纪新加坡防疫机制和公共卫生治理情况有助于了解新加坡公共卫生的发展史,也有助于深入了解殖民时期新加坡的社会状况。

一、19世纪新加坡的公共卫生状况

在英国殖民者来到这里之前,新加坡是个荒废的小渔村,没有其他基础设施。殖民者进入新加坡后基本上是沿新加坡河居住,随着经济的繁荣,移民不断增加,各种设施却未能跟上贸易的步伐,这里开始变得拥挤不堪。居民们在城镇的主要道路上留下成堆垃圾,堵塞排水沟,并在城镇中心形成了污水池。一些无人看管的动物尸体散落在各街道。特别是西部地区沼泽多,许多进出的主要道路在涨潮时被淹没,当时没有适当的排水系统,死去的动物尸体经常摆放于路面,居民将垃圾扔进沼泽,令人无法忍受的恶臭和苍蝇淹没了这个地区。

此外,新加坡的饮水问题也一直困扰着居民。由于人口的增多新加坡河受到污染,居住在上游的麻风病患者经常到河里洗澡,[1]这样的水不仅不适合人饮用,对疾病的传播也起到了推波助澜的作用。按照19世纪西方医学观点,疾病主要是由潮湿、受污染的土壤和臭气熏天的水域产生的有毒废水引起, 不干净的水,无论是用于洗涤,还是烹饪或饮用,都对痢疾、腹泻、肝炎和霍乱等疾病的传播负有重大责任。

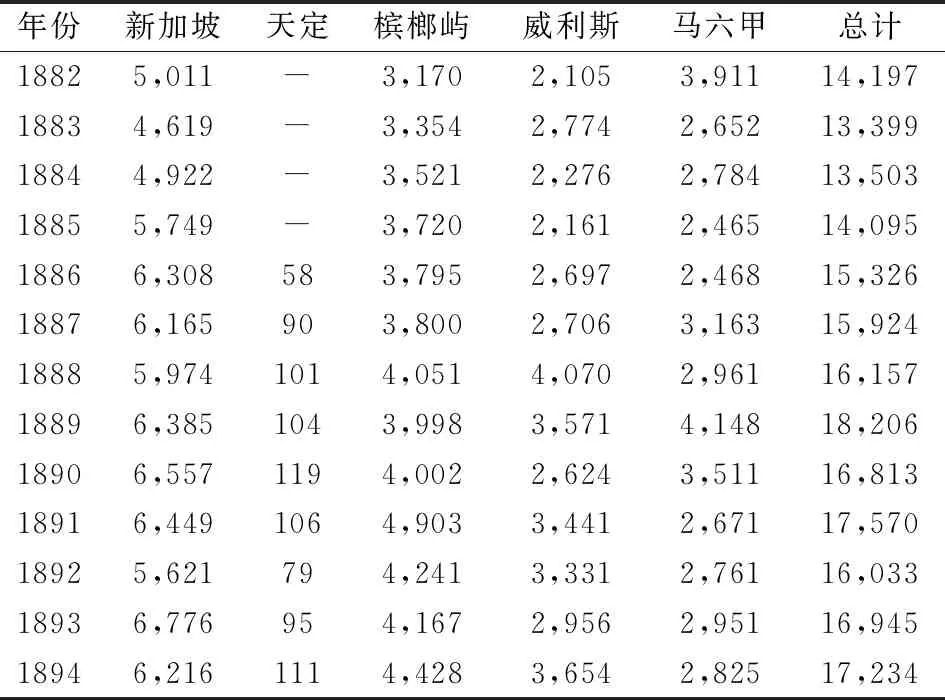

19世纪的新加坡医疗水平低,各种设施缺乏, 新加坡贫民区地表水井的状况被认为是维持霍乱、肠道热、腹泻和痢疾等疾病高流行率以及相应的高死亡率的主要因素。[2]1869 年的海峡殖民地报告记录当年“新加坡共有 517 人死亡,其中 236 人死于发热,35 人死于终老,32 人死于肺病,26 人死于天花。”[3]571882至1895年新加坡死亡人数在海峡殖民地中居于榜首(见表1),几乎等同于槟榔屿、天定、威利斯三地总数,但是新加坡居民只略微超过三地居民总数的一半,1891年新加坡居民184,554人,槟榔屿、天定、威利斯合起来231,480人。[4]593即使到19世纪末20世纪初,新加坡的死亡率仍居高不下。1893到1910年,新加坡市区的粗死亡率在30‰到50‰之间,平均为42.2‰,与其他印度或亚洲城市相比,这些数字也被认为是相对较高的。[2]

表1 1882-1894年海峡殖民地各地死亡人数(单位:人)

二、19世纪新加坡主要传染病及其防治

新加坡糟糕的卫生状况长期未受殖民政府重视。1855-1866年的海峡殖民地年度报告中关于新加坡监狱医院、综合医院和陈笃生医院的病例统计和政府在医疗方面的开支统计,1867年后的报告除了提及《疫苗接种条例》的实施,没有关于医疗卫生、死亡统计方面的内容,到1873年才恢复。这种情况可以理解为殖民当局有意识回避公共卫生困境。相比教育和公共工程这些有形的公共事业,公共卫生显然不受当局待见。目前能找到的海峡殖民地年度报告最早出现“公共卫生”事项记录的是1873年6月完成的1872年“槟榔和威利斯省蓝皮书”。[3]176

天花、霍乱、麻风病是19世纪新加坡公共卫生最大的威胁。传染病的扩散使新加坡的劳动力减弱,经济受损,军队人员身体素质下降,使殖民地的防御系统存在安全隐患。新加坡传染病的严重程度,使殖民政府遭受疾病威胁的同时也遭到国际舆论的压力,不得不思考全岛范围的健康服务,以扼制传染病的传播。

(一)天花的防控

1.天花的流行与早期疫苗接种的波折

天花这种疾病在东南亚地区早就存在,控制天花最好的办法是接种疫苗,但是在英属新加坡早期,天花疫苗接种近乎失败。新加坡于1819年12月决定将接种疫苗引入定居点,并致函槟城要求供应疫苗。托马斯医生被任命为新加坡疫苗部门的负责人,直到1823年离开,高级外科医生威廉·蒙哥马利博士接任。然而,接种人数很少。1827年11月,疫苗接种计划宣告失败。1829年4月,富勒顿州长认为疫苗机构的建立是失败的,没有必要维持“无用的费用”,[5]1829年6月新加坡的疫苗机构被取消。

天花仍在流行,1836年的一次大爆发,造成数百人死亡,“这种状况一直持续到1836年7月21日,当时蒙哥马利写信给加尔各答医疗委员会,允许重新设立疫苗部门,聘用工作人员并为重新引入疫苗承担费用。”[6]这项要求于1836年8月获得批准,试用期为一年。这种预防措施被认为是实验性阶段,其持久性将主要取决于第一年疫苗接种的成功。[6]结果,实验某种程度上可以说再次失败。

新加坡天花流行的原因绝非单纯的疫苗接种不力。新加坡作为自由港经常会有商船和军舰经过,但检疫程序单一,存在漏洞。19世纪40年代之前,新加坡还未建立政府医院,私立医院没有病房隔离天花病患者,加剧了天花的感染扩散。1842年冬天,疫情再次达到高峰,总督在向英国议会提交的一份报告中表示,天花已经在患者中爆发,此外还蔓延到了一些囚犯的身上,“目前医院里有很多患天花的病人,我们无法从其他病人中分离出来,因为医院人满为患。”[6]

经历多次天花疫情的折磨,新加坡居民对疫苗的认识和态度多少有些变化,不少人将自己的孩子送去接种疫苗,新加坡也能从巴达维亚获得良好的疫苗,高级外科医生在1847-1848年度报告中指出,疫苗接种计划比前几年更为成功,1848年在新加坡已接种疫苗的人数达到389人,其中304人已获得成功。[6]但是疫苗接种的范围仍然过于狭小,1849年3月新加坡再次爆发天花疫情。各种批评充斥报端,舆论普遍指责殖民政府措施不力。

流行病的产生不仅给媒体人员造成震惊,市政委员也同样担心。海峡殖民地总督向委员会通报了他采取的步骤:向孟加拉国寻求疫苗,以便随时发送;要求居民委员会提供几年前以马来语印制和出版的介绍接种疫苗优点的小册子;指示用中文发行类似的小册子,供华人查阅。[7]除此之外,殖民政府通过敲锣向镇内的所有居民宣布,可以带着孩子去医院接种疫苗。疫苗接种人员在1849年4月执行466个项目并取得期望性的效果,成功了396个,失败了70个。[6]到19世纪60年代,接种情况仍然不如预期,医疗部门在警察的协助下,接种的孩子仍然停留在数百人的水平。[8]502天花成为1864-1865年间新加坡医院里第二大致死病因。[8]614

为减少输入性病源,海峡总督还多次向印度殖民办公室提出建议,要求对进入新加坡的印度囚犯进行疫苗接种。“1857年7月25日,印度回应了总督在1856年10月21日提出的要求,即所有犯人在离开印度之前都要接种疫苗,以此防止天花输入殖民地的预防性措施。”[7]

2.颁布《疫苗接种条例》

1867年8月12日,英国议会通过了一项疫苗接种法案的修正案,规定所有人必须强制性接种疫苗。1867年9月3日,海峡政府收到了该法案的副本,要求总督向伦敦报告在海峡地区通过和执行类似规定的可能性。[3]49立法会在1868年通过《疫苗接种条例》,规定:“疫苗接种由疫苗机构的公共接种人员或医生执行。”“现居殖民地或将居留殖民地的7岁以下未接种的儿童,必须在条例实施3个月内接种疫苗;殖民地的新生儿必须在出生后3个月内接种疫苗。符合上述情形,且因父母死亡、疾病等原因无力照顾而被他人看管的孩子,收养者必须在领养3个月内带孩子接种疫苗。”“任何生产或试图生产假疫苗,以及私自为他人接种疫苗的行为或个人都属犯罪,一经裁判官定罪,可处以不超过100元的罚款,或不超过6个月的监禁,或两者并罚。”[8]23-27条例于1869年5月1日开始在新加坡与槟榔实施。为了保证《疫苗接种条例》能够有效落实,殖民地先引入了《出生和死亡登记条例》,第一次对出生和死亡进行强制性登记,规定出生和死亡登记员的主要职责是通知新生儿父母关于强制接种儿童疫苗的情况,以便为强制疫苗接种提供基础。条例实行一年半后,1870年底总督在立法会上宣布,“《疫苗接种条例》运行良好,尽管接种条例和出生登记条例都受到一些来自当地人的反对,但是他们很快能从中受益。”[3]691872年底,新加坡建立了“天花医院”,隔离天花患者。到19世纪80年代,海峡殖民地的疫苗接种成功率在70%以上,[4]202新加坡成效尤其突出,到1888年,新加坡的疫苗接种成功率达到98.2%,是海峡殖民地中最高的。[4]449新加坡的天花基本上得到了遏制。

(二)麻风病及其处置方式

麻风病也是较早引起殖民地医生注意的传染病。1828年的槟榔屿和新加坡华人贫民医院里,100多名病人中,有14人患有麻风病。[9]患病人数并不多,但在医生看来这是一种令人担忧的传染病,希望将其作为殖民政府公共责任的一部分,并建议制定一系列措施用以消除麻风病。为了避免疾病的传播,殖民当局在新加坡建立了一个临时收容所,以容纳30名贫民,但实际数字却是计划接收的2倍。另外,在庇护所里也没有相应的隔离措施,健康的贫民与麻风病患者同住一个屋檐下。当局在舆论的压力之下最终决定将健康的贫民留在庇护所,患病的贫民送入贫民医院。

1.隔离麻风病人

随着人们对麻风病恐惧的加深,殖民政府也不断尝试寻找解决办法。1869年11月24日,应英国殖民大臣要求,新加坡成立专职委员会研究麻风病人问题。1871年6月5日,委员会完成调查,向总督提交了报告,建议为麻风病人建立一个独立的避难所,远离人群。立法会将报告和会议记录送交伦敦的殖民大臣几个月后收到了答复,在答复中,殖民大臣指出“海峡殖民地政府有强烈的愿望把麻风病人从公众的视线中移走”,他似乎在原则上同意这个做法,但也提醒新加坡政府所采取的任何行动都应该是人道的,要确保麻风病人得到妥善照顾,并依法保护他们的权利。[9]隔离麻风病人的做法得到批准。

1871年,殖民当局在新加坡北约620公里的木蔻山(Jerejak,在金银岛)开了一家麻疯病院,许多麻风病患者被迁移到那里。另外,也从邻近岛上收集了一些被荷属东印度公司丢弃在岸边的病人。仍有一些麻风病人留在贫民医院继续接受治疗。直到1873年10月,新加坡才为麻疯病人在郊区建立一个合适的机构。1882年,殖民政府在陈笃生医院后面建立了一个女性病房,用于接收女性麻风病病人。在此之前,少数女性麻疯病患者在贫民医院的隔离病房内被隔离。1897年,女性麻疯病病房的地面扩大,接收更多女性麻风病人。在新加坡、马六甲、柔佛州和霹雳州,扩建了一些女性麻疯病医院,成为女性麻疯病患者的主要收集中心。

19世纪末,具有传染性的遗传理论证明了强制隔离是控制疾病的正确方法。隔离政策一定程度上有利于麻风病人健康的恢复,同时有利于殖民政府的管理,因此隔离政策对于公共卫生安全有一定的保障。麻风病院设立后,木蔻山成为麻风病人隔离中心,麻风病人数量大大增加,迫使麻风病医院在1886年增加了额外的病房。1881-1900年是麻风病院大规模扩张的时期。19世纪80年代,海峡殖民地当局决定将所有新加坡和马六甲的男性麻风病人集中在木蔻山麻风病院,以减轻药物的供应,减少逃跑案例。

2.颁布《麻风病条例》

1886年,为了使麻风病的监禁合法化,麻风病被列入《检疫和疾病预防法》的危险传染病名单。1899年海峡殖民地立法会颁布《麻风病条例》,条例规定:总督有权设立收容所,接收或拘留麻风病患者;禁止麻风病患者在任何公共浴室洗澡和任何旅馆、招待所或寄宿处住宿。任何欧洲警察在没有逮捕令的情况下,也可以逮捕被他怀疑为麻风病的患者。这些被逮捕的人,经过医生检查之后,不是麻风病患者应立即释放。未与公众隔离的麻风病患者,如果生活中有可能将病毒传染给他人,法院将会对其拘留。首席民事医疗员与当局的市政卫生官在所管理的辖区内如怀疑某住宅或建筑物中有麻风病患者,该医生或官员可以以书面授权,不经当事人同意便可直接进入房屋或建筑物中,如有必要可诉诸武力。禁止麻风病患者从事面包师、屠夫、厨师、洗衣工、裁缝、理发师、家政服务员、护士、人力车和其他公共车辆司机、船员等职业。“任何人如违反本条例,或根据本条例订立的未明文规定罚款的任何规则,处以最高五十元的罚款,拖延支付的监禁一个月。”[10]794-800另外,被拘留的麻风病患者可视情况而定,向政府提交一定的费用用于麻风病收容的日常开支。除了对本地麻风病患者进行隔离治疗外,殖民当局坚决抵制外来麻风病患者在任何港口登陆新加坡。

《麻风病条例》的实施使得隔离和防控麻风病传播有据可循,麻风病收容所也越来越得到认可。麻风病院成了麻风病人的庇护所,虽然19世纪的麻风病条例还不够完善,但为20世纪麻风病条例的改善奠定了基础,在新加坡和马来亚的立法目录表中我们发现政府对麻风病的管理法案越来越完善,在一定程度上为遏制麻风病提供了法律保障。

到19世纪90年代,麻风病的发病率相对平缓(见表2)。1895后海峡殖民地年度报告中不再有麻风病例的记录,说明麻风病在1895年后不再是海峡地区大规模发生的传染病。

表2 新加坡麻风病院病人统计(单位:人)

(三)霍乱的流行与防治

新加坡被东印度公司占领9个月之后,第一次遭受了霍乱的袭击。[9]加尔各答方面及时从槟城输送药品给法夸尔少校,并提供遏制疾病的建议,使疾病得到控制。1841年4月,霍乱在马六甲和新加坡再次爆发。1849年,一份据称来自英国卫生委员会的医学报告声称,霍乱没有传染性,主要是由污秽引起的,富勒顿州长因此呼吁印度当局提供紧急资金,以改善定居点内主要城镇的排水和污水收集。[9]然而,没有得到答复。

19世纪上半叶,新加坡人面对霍乱基本束手无策。霍乱流行之时,治疗药方也不具备任何科学性,药方里含有大量的咖啡因,治病的同时也会致人死亡,迫使当局对医生所开药品剂量进行严格规定。[11]除药物存在问题之外,新加坡的医院也是病菌滋生之地,例如贫民医院附近就是大型垃圾场,病房拥挤,卫生条件差。很多人因害怕隔离不愿意接受治疗,患者家属有意隐藏病人,拒绝去医院,所以在医院的数据上看不出霍乱疫情的真实情况(见表3)。面对霍乱的流行,许多当地的居民只能在午夜举行游行,大声祈祷、敲锣打鼓,向天空投烟火,以此来避免疾病、灾祸。

表3 19世纪中期新加坡医院霍乱病例统计(单位:人)

1867年,新加坡正式转移到英国王室直辖之下,对新加坡的关注与之前相比有所增加,处理公共卫生与疾病问题也更加积极,但并没有抑制疾病的爆发。霍乱在炎热的月份,受到供水和排污影响往往传播得更快。1873年在新加坡爆发了严重的霍乱疫情,死亡率为41.5%。[3]191霍乱最初始于坎丹·克尔巴和甘榜·卡波,然后传播到梧槽和甘榜格兰姆。由于坎丹·克尔巴地势低洼,排水不畅,加上该地卫生条件恶劣致使疾病迅速传播。第一个病例于7月15日在精神病院被发现,到7月26日,共有268例,其中113例以死亡告终。[12]274因为政府的医疗救助和雨季的来临使疫情终于在8月份得到了控制。1873年9月10日,海峡殖民地首席民事医务官兰德尔宣布霍乱疫情结束。霍乱结束时患者共有857例,其中448人死亡,[12]274到1873年年底,霍乱病例仍然间歇性出现。

19世纪90年代,根据海峡殖民地年度报告,新加坡算是海峡地区唯一还会出现霍乱疫情的地方,1895和1896年连续两年疫情严重,好在其它年份都只是零星病例(见表4),到19世纪末,霍乱不再是威胁新加坡的主要传染病。

表4 1891-1899年新加坡霍乱病例统计(单位:人)

三、传染病防控和口岸检疫制度的建立

上述针对具体病种的条例措施确实起到了遏制作用,1870年海峡殖民地针对性病颁布了《传染病条例》。这些法令条例的制定开启了海峡殖民地的公共卫生立法进程,具备里程碑的意义。但是,真正推动新加坡防疫机制建立健全的是《市政条例》和检验检疫的规定。

(一)《市政条例》

新加坡开埠后的头几十年,殖民地管理相对简单,市政服务通常包括维修道路及桥梁、清洁市镇、消除滋扰等,而这些工作均由政府人员负责。此外,殖民政府的许多地方事务都交由警察来处理,公共卫生也一样。海峡殖民地第16号条例规定警队要协助政府执行税收、卫生、水利、检疫等管理。[10]746-750随着人口的增加,一个机构身兼数职的简约型管理方式远远无法满足城市发展的需要,特别是传染病暴发时更是捉襟见肘,1887年《市政条例》获得通过,其中第一次明确提到了公共卫生。

《市政条例》对于新加坡防疫机制的重大意义有两点:

第一,该条例的第四部分规定成立“市卫生部”,目的是为公共安全、健康和方便做好一切事项。根据条例,新加坡独立的官方卫生管理机构应运而生。1887年殖民政府组建市卫生委员会,1889年5月市卫生部成立,下设医疗卫生官,一般由医生担任该职位,负责公共卫生的日常管理。埃利斯博士被任命为新加坡首位医疗卫生官,负责新加坡各种卫生相关事务。埃利斯对他的工作做过以下陈述:“我于1889年5月13日出任新加坡市代理医疗卫生官一职,通常每天4小时用于处理市卫生状况……只有通过频繁的拜访、通知和传唤,他们才能保持好秩序。”[10]363

1890年2月,海峡殖民地的卫生官员在报告中也指出,“新加坡排水系统存在问题。厕所与排水渠有关,在排水渠的喷射器开始运作前,通常要向厕所中注入大量的水,因为排放通道被大量污物堵塞。一旦出现这种情况,且只有一个排气口,下水道所产生的气体,最终不利于人们的身体健康和公共卫生的发展。该月发出了14张传票,因为他们在收到通知后,未能及时处理厕所污物。34人收到通知,要求他们把厕所和街道排水管分开;19名居民因在他们的粪池中有超过一英尺的粪便而被传唤。”[13]

第二,对传染病的防控防疫做了详细、明确的规定。1896年海峡殖民地立法会通过新的“市政条例”,1897年1月1日期实施,取代之前使用的1887年“市政条例”、1889年“市政条例修订条例”“1869年消防条例”“1894年市政屠宰场条例”和1856年印度法案对应的市政条款等条例规定。新市政条例第222-231条款是专门关于“传染病防控”的规定,将天花、霍乱、鼠疫、白喉、膜性丹毒、猩红热等疾病归类为“危险的传染病”。[14]1474-1475这也是新加坡殖民当局首次为传染病防控制定的专项法规。

“传染病防控”内容分以下几方面:[14]1541-1544

(1)传染病的报告制度:“住所周围出现危险的传染病时,应当立即到警局反映情况,接到报案的警务人员有责任立即通知卫生官员。医生发现传染病例时,应以书面形式呈现给总督或者交由卫生官上交总督……24小时内未报告且无任何合理解释的居民或医生,可处25元以下的罚款。”“总督、卫生官员或任何受命处理传染病事务的专员,有权进入任何住宅,且无须事先通知,如果有需要也可强行进入居民住宅,要求病人转入医院治疗。”

(2)严格的隔离措施:“当医院或其他住所发现传染病病例时,卫生官应书面通知业主或住户对建筑物进行清洁和隔离,未在特定时间内完成的处以110元以下罚款,每拖延一天加5元以下罚款。”“被感染的垃圾和物品必须集中焚烧,接到通知但未处理的人处以50元以下罚款。因销毁物品造成的损失由市政基金补偿。”“传染病感染者住过的房子或使用过的其他建筑,未达到隔离期限或处置要求的不允许出租,违者处以200元以下罚款,酒店和寄宿处等同于出租屋。”

(3)当局提供财力支持:“提供合适的车辆免费运送病人”“承接公共交通的业主和司机都应及时转运病人,违者处以25元以下罚款” “为病人提供隔离区,并免费提供生活用品”“发生传染病爆发情况时,如果官员认为正常举措不能有效控制病情扩散,经立法会主席批准,可以采取特别措施,所需费用从市政基金支出。”

(4)以上规定发表于公报,广而告之,任何人不得否定或拒绝履行。

(二)关于口岸检疫的规定

新加坡港口检疫开始于19世纪中期。1850年的第41号法令以及1855年第22号法令分别要求对海峡殖民地的港口检疫注意事项和港口税收以法律的形式记录在案,来往船只必须进行检疫,对传染病患者进行隔离。

1886年11月,海峡殖民地立法会通过《检疫及疾病预防条例》,以“防止感染和传染性病毒的传入和传播”,条例规定停靠殖民地港口的所有船只(含船上人员与动物)都必须接受检疫,隔离所有患病的人员和动物,受疾病影响的人员转移至医院或其他地方接受治疗,直到他们能够安全地回到公共场所。[14]970-974

1887年新加坡《市政条例》再次对本港口岸检疫作了详细规定:“第1条,当殖民地范围以外的任何港口存在或爆发传染病时。政府需要发出通告对港口的停泊与航行做出规定,该项规定将一直有效。第2条,中国人的船只停靠在公告所列的港口时,禁止中国人登陆该地。第3条,废除1886年检疫及预防疾病条例中的第14条。规定所有根据1886年《检疫及疾病预防条例》订立的规则都要在宪报刊登……规则必须切实可行,方可提交给立法会审议,如被立法会否决,规则将会失效。”[10]770-778根据条例要求,1887年有8艘船只被检疫隔离,[4]3231888年有15艘船只因霍乱、14艘因天花被检疫隔离,[4]4491889年1艘船只被检疫隔离。[4]523

1894年5至10月,中国香港爆发开埠以来最严重的鼠疫,海峡殖民地高度戒备。为了阻止鼠疫进入殖民地,1894年6月立法会通过《预防疾病条例》,[14]1364-1366作为 1886年《检疫及疾病预防条例》的补充条款。《预防疾病条例》宣布:“来自中国疫区或途径疫区的中国移民进入殖民地后可能会成为病源;发出警示禁止中国移民进入海峡殖民地;面对潜在的和任何可能的病例,殖民政府应该有充分的权力采取紧急措施,以维护公共卫生。”[14]1364条例加大了对来自中国的人口和船只的检疫力度,规定:“任何口岸出现因中国移民和中国移民船引起的传染病病例都必须发布公告”“被公告的中国移民和船只在殖民地范围内都不能合法入境和登陆”“已上岸或试图登陆的人处以50元以下罚款或6个月以下监禁或两者并罚,同时处罚船主每个移民100元以下罚款或6个月以下监禁或两者并罚。”[14]1365条例还禁止殖民地本地居民接触这类移民和船只,规定:“除港口卫生官和华民护卫司,其他试图联系这类船只的都处以100元以下罚款或6个月以下监禁或两者并罚。”[14]1366

四、结语

19世纪新加坡殖民地政府防疫机制的建立具有以下特点:

首先,19世纪新加坡防疫机制的建立和公共卫生治理具有明显的自利性。从主观目的来看,殖民时期的公共卫生治理并不是从人民健康的角度出发,殖民者对热带疾病进行调查研究、训练卫生医疗人员,是为了自身更好地适应热带生活。随着殖民地经济发展,人口激增,环境恶化,殖民者认识到居高不下的死亡率、糟糕的卫生状况已经构成制约经济发展的主要障碍,在内外各种压力下,为了实现经济利益的最大化,才开始承担起越来越多的公共卫生治理的社会职能。

其次,19世纪新加坡防疫机制的建立一定程度上体现了社会的进步。防疫机制降低了当地居民的患病率,改善新加坡公共卫生环境, 19世纪60年代以后,殖民当局用于医疗的公共支出明显增加(见表5),为殖民地公共卫生事业发展提供了支撑。殖民政府对公共卫生的治理在很大程度上推动了社会的进步,推动了新加坡城市化进展和城市治理的规范化。

表5 19世纪下半叶海峡殖民政府医疗卫生支出(单位:元)

最后,殖民地当局建立的防疫机制是19世纪新加坡公共卫生体系的一部分,但作用较为有限。殖民者建立的是一套西医系统,且提供的医疗资源根本无法覆盖结构复杂的19世纪新加坡移民社会,促使各种族各自为政、建立相对自成一体的医疗体系,19世纪新加坡公共卫生领域实际上是一种多元共治的局面。尤其是在华人社会,19世纪中后期,华人社团陆续建立了陈笃生医院、同济医院、广惠肇方便留医院等医疗机构,既解决了华人移民的燃眉之急,也为新加坡的公共卫生事业的发展进步做出了重大贡献。