板栗黄化皱缩病的病原菌鉴定及其防治

2022-04-26杨文杰温晓蕾冯丽娜张娜娜孙伟明齐慧霞

杨文杰, 温晓蕾, 冯丽娜, 张娜娜, 孙伟明, 齐慧霞

(河北科技师范学院农学与生物科技学院,河北 秦皇岛 066000)

板栗(Castanea mollissima),又名栗、栗子、风腊,是壳斗科栗属植物[1]。燕山板栗具有香、甜、糯的独特风味,主要分布在燕山山脉的河北和北京辖区内。河北省唐山市迁西县的板栗有“东方珍珠”的美誉,板栗产业已成为迁西县栗农的“绿色银行”,其稳定、健康的发展对河北省经济发展具有重要促进作用[2]。

近年来,我国冀东和冀北板栗主产区发生了一种病害,其典型症状为成熟期叶片皱缩并褪绿黄化、栗蓬个体小且不易成熟,成熟后栗果干瘪且表面粗糙、失去商品性状,发病严重时整株衰亡。这些症状与20世纪90年代北京怀柔区报道的板栗黄化皱缩病(Chinese chestnut yellow crinkle,CnYC)[3]十分相似。当地农民认为病害是由于“缺素”或者病毒造成的,俗称“板栗小叶病”。然而,各地按照“缺素症”进行防治均未取得显著效果[4]。根据近年的调查发现,很多发病严重的板栗树由于不可治愈的“病毒病”而不得不被砍伐。

由于这种症状类似板栗黄化皱缩病的病原菌尚未明确,一旦发生爆发没有有效的防治手段,将导致板栗大量减产,严重威胁板栗产业的健康发展。因此,本文以冀东和冀北板栗主产区为研究区域,利用分子生物学和形态学相结合的方法,鉴定该病的病原菌并明确其分类地位,通过田间试验来筛选有效的防治药剂,并结合修剪整形、肥水管理、刺吸式防治等综合防控技术,从而为冀东和冀北地区板栗黄化皱缩病的综合防控提供科学的技术支撑。

1 材料与方法

1.1 所用试剂

PCR扩增和片段回收试剂购自TaKaRa公司,引物由生工生物工程(上海)股份有限公司合成。盐酸四环素(100 g·袋-1)、土霉素(1 kg·桶-1)、多肽四环素(100 g·袋-1)、罗红霉素(1 kg·桶-1)、氯霉素(1 kg·桶-1)、氟苯尼考(1 kg·桶-1)和井冈霉素(1 kg·桶-1)均购自河北制药股份有限公司。

1.2 田间病害调查及样品采集

在板栗萌芽期、展叶期、花期、成熟期和落叶前期从冀东地区板栗小叶病发生的3个自然村(河北省唐山市迁西县杨家峪、尖山峪、上洪寨)和河北省秦皇岛市1个未发病自然村(茨榆山)采集发病与健康板栗植株的叶片和枝条,低温运送至实验室。分别切取发病与健康的叶片和枝条韧皮部(2~4 mm2),一部分用2.5%戊二醛固定,用于组织学观察;剩余部分-70℃保存,用于病原菌的分子生物学检测。

1.3 16S rDNA的克隆

用植物基因组DNA提取试剂盒(天根)试剂盒提取叶片基因组DNA。以病害叶片基因组DNA为模板,利用R16 mF2/R16mR1和R16F2n/R16R2引物进行16S rDNA巢式PCR扩增[5]。1%琼脂糖凝胶电泳检测后,回收和纯化目的片段。0.5 μL pMD 19-T载体和4.5 μL回收PCR产物,16 ℃连接16 h,转化感受态细胞E.coli DH5α[6]。通过PCR检测获得的阳性克隆送至生工生物工程(上海)股份有限公司测序。

利用DNAMAN 5.0完成序列拼接,去除载体后,在NCBI数据库(www.ncbi.nlm.nih.gov)进行Blastn比对。选取高度相似的序列,使用MEGA 5.0邻近法(Neighbor-Joining)构建系统发育树。利用在线分析软件iPhyclassifier进行16S rDNA基因的虚拟RFLP分析,明确板栗黄化皱缩病病原菌植原体的分类地位。

1.4 病害组织观察

将固定好的分子检测呈阳性的样品含韧皮部组织通过30%、50%、70%、85%、95%、100%酒精脱水,每次1~2 h,用丙酮置换乙醇,再通过Spurr树脂浸透、包埋,制作超薄切片,在透射电子显微镜(transmission electron microscope,TEM)观察病害组织结构。

1.5 不同生长期发病组织内植原体的检测

基于植原体16S rDNA,利用巢式PCR[5]检测板栗不同生长期发病叶片和枝条韧皮部植原体,计算检出率。

1.6 田间防治药剂筛选

在唐山市迁西县上洪寨地区,于10月采用树干打孔吊袋输液的方式进行注药处理:盐酸四环素和多肽四环素质量浓度均为10.0 g·L-1,罗红霉素、土霉素、氯霉素、氟苯尼考和井冈霉素质量浓度均为8.0 g·L-1,选择树龄在20~35年的发病板栗植株作为防治对象,每株注药500 mL。于板栗采收前10 d进行病害调查,记录板栗黄化皱缩病整株水平上的分级标准。0级:无病;1级:发病叶片占总叶片的1/4以下;2级:发病叶片占总叶片的1/4~1/2;3级:发病叶片占总叶片的1/2~3/4;4级:发病叶片占总叶片的3/4以上;5级:所有叶片全发病。同时测定叶片和栗蓬大小,采收后测定栗仁重、百果重及商品性状。计算病情指数、防治效果、单果重。每个处理3次重复,每个重复调查3棵树。

1.7 综合防控措施

在秋季收获后落叶前,用10 g·L-1盐酸四环素打孔吊袋输液(5<主干直径≤10 cm,用药150~300 mL;10<主干直径≤20 cm,用药300~600 mL;20<主干直径≤40 cm,用药600~1 000 mL)杀灭板栗植原体;在春季展叶期,叶面喷施芸苔素内酯以及低质量浓度磷酸二氢钾和微量元素混合成的叶面肥,缓解滴注盐酸四环素导致的暂时药害,促进枝叶健康生长。对板栗黄化皱缩病发病严重的郁闭树进行“去腐生肌”修剪,保留主干,疏除发病的过高、过粗、过密多年生且通过输液药液无法或不易到达的1~2个主枝(大枝或枝组),其他小枝少修剪或者不修剪,遵循原则为“多病枝,剪主枝”。当年没有治愈的病树,于秋季收获后落叶前,利用2.5 g·L-1盐酸四环素打孔吊袋输液进行第2次药剂防治,并遵循“小病枝,剪大枝”原则进行修剪,保留健康主枝,剪除存在小病枝的2~3个大枝(直立枝、重叠枝、交叉枝等),避免病害复发。综合防控试验示范面积为0.67 hm2。于板栗采收前,采用5点取样法对示范基地进行抽样检测,每点2个单株,调查整株发病情况以及饱果和瘪果栗蓬数,计算病情指数、防治效果和饱果率。

2 结果与分析

2.1 病害症状

发病植株在萌芽前,病状主要表现在2年生枝条上,枝条皮孔明显粗大。板栗萌芽到展叶期,幼嫩枝梢的顶部叶片表现为嫩梢顶端叶片小、发黄且皱缩。随着板栗生长和开花,主要表现为叶片皱缩、畸形且褪绿等症状。长出栗蓬后,枝梢顶端和下部的叶片出现黄化、皱缩和褪绿等症状,甚至出现空蓬现象。在采收前出现典型的叶片下卷、皱缩、褪绿黄化等症状。发病板栗植株存在果实成熟晚的特点,板栗果干瘪且表面粗糙。

2.2 病原菌的分子鉴定

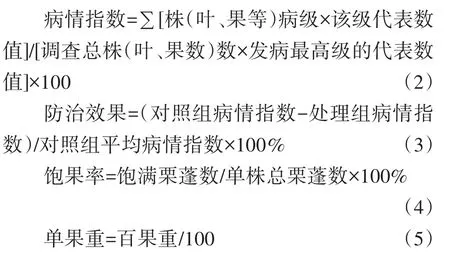

病原菌16S rDNA扩增片段大小为1 247 bp,提交到GenBank,登录号为MW264918。对比结果显示,冀东与冀北地区板栗黄化皱缩病病原菌与北京怀柔区发现的板栗植原体Candidatus Phytoplasma castaneae CnYC(EU599362)和韩国板栗植原体Ca.P.castaneae(AB054986)的相似度分别为99.4%和99.6%。基于16S rDNA序列的系统发育树结果(图1)显示:板栗黄化皱缩病病原菌与北京怀柔区和韩国的板栗植原体聚在同一支,这表明本研究的板栗黄化皱缩病病原菌为Ca.P.castaneae,菌株命名为 CnYC-Hebei。

图1 基于16S rDNA序列系统发育树Fig.1 Phylogenetic tree based on 16S rDNA sequence

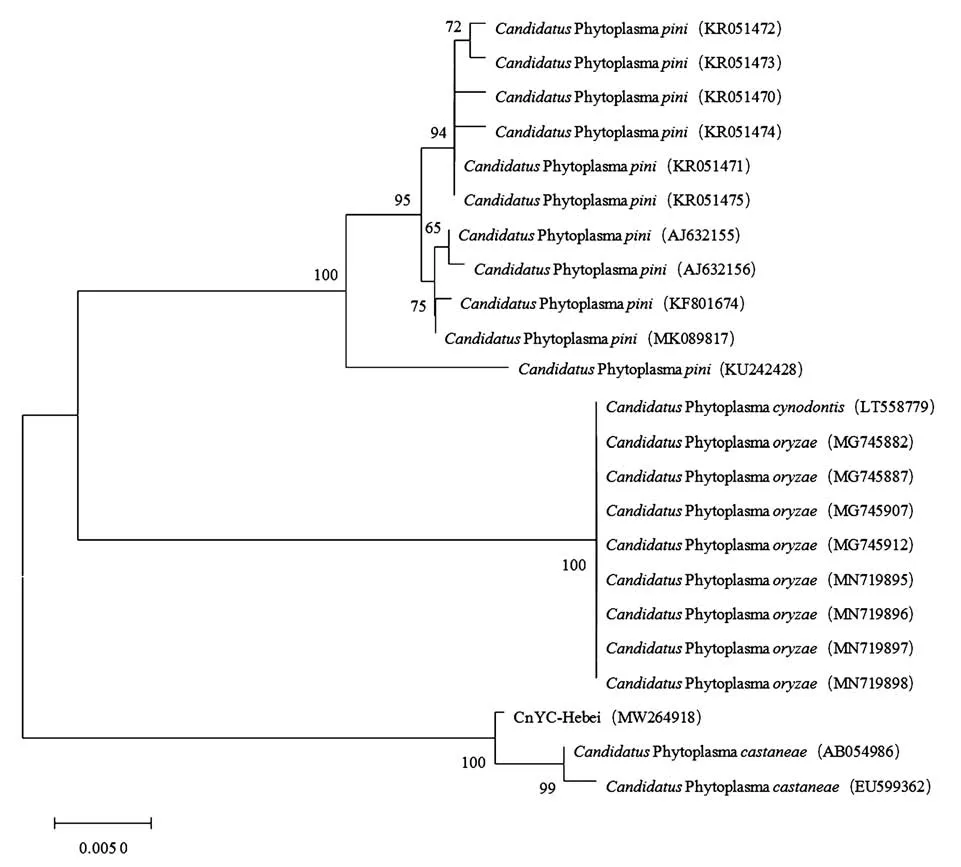

计算机虚拟RFLP分析(图2)表明,Ca.P.castaneae CnYC-Hebei的16S rDNA序列与16SrXIX-A亚组的北京怀柔区板栗植原体(EU599362)和韩国板栗植原体(AB054986)图谱一致,相似系数为1.00(表1),与其所属亚组现有株系RFLP图谱的相似系数>0.97,表明Ca.P.castaneae CnYC-Hebei属于16SrXIX-A亚组。

表1 16S rDNA F2n/R2区段计算机虚拟的RFLP相似系数Table 1 RFLP similarity coefficient of 16S rDNA F2n/R2 region computer simulation

图2 16S rDNA F2n/R2区段计算机虚拟的RFLP图谱Fig.2 RFLP map of 16S rDNA F2n/R2 region computer simulation

2.3 病原菌的形态特征

将待测样品制作成树脂切片,通过透射电子显微镜进行观察,在发病植株叶片和枝条韧皮部中发现近圆形的无细胞壁但具单位膜的结构,细胞大小约为0.1~0.7 μm(图3)。该结构与植原体相似,而健康样品中未发现,进一步表明板栗黄化皱缩病病原为植原体。

图3 发病组织的透射电子显微镜观察Fig.3 Observation of the diseased tissues by TEM

2.4 板栗不同生长期发病组织病原菌检出率的变化规律

通过巢式PCR检测板栗不同生长期发病组织内植原体变化规律,结果如表2所示。发病叶片在花期、成熟期和落叶前期的病原菌检出率分别为20.0%、47.5%和66.3%,而萌芽期和展叶期未能检出;发病枝条在成熟期和落叶前期的检出率分别为33.2%和52.3%,在萌芽期未检测出植原体。这表明在发病叶片和枝条各时期的检出率均随着病症的显现而增高,且发病叶片检出率高于枝条。因此,利用巢式PCR技术检测发病样品的最佳采样时期应为成熟期和落叶前期。

表2 发病植株的植原体检出率Table 2 Detection rate of Ca.P.castaneae in diseased plant (%)

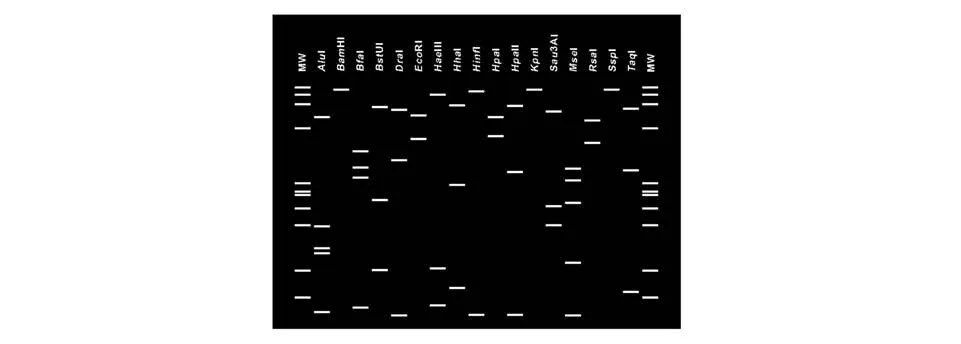

2.5 CnYC的田间防治药剂筛选

在板栗生长期后期及成熟期,分别对病情指数、栗蓬大小、饱果率及单果重进行了调查分析,其结果如表3所示:盐酸四环素的防治效果最好,其病情指数为13.3,防治效果达到85.0%,并且栗蓬大小为39.4 mm×35.1 mm、叶片大小为15.4 mm×6.8 cm、饱果率为88.0%、单果重为7.4 g,均显著高于对照;其次为多肽四环素、罗红霉素,其病情指数均为33.3,防效均为62.4%,栗蓬大小分别为42.4 mm×36.6 mm、40.5 mm×35.3 mm,饱果率为97.7%、84.3%,单果重为 7.2、7.1 g,均显著高于对照。

表3 农用抗生素药剂处理后防治效果及栽培性状Table 3 Control effects and cultivation characters with agricultural antibiotics

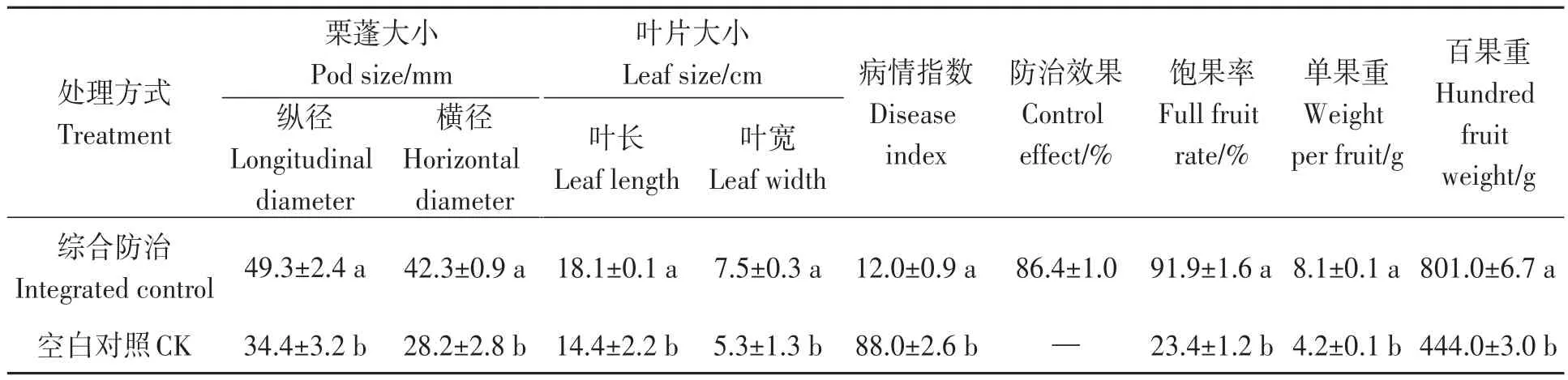

2.6 CnYC的综合防控效果

综合防治处理组的病情指数仅为12.0,而未防控对照组(CK)的病情指数高达88.0,综合防治效果达到86.4%,单果重、饱果率、栗蓬大小和叶片大小分别为8.1 g、91.9%、48.5 mm×42.0 mm和18.1 cm×7.5 cm,均显著优于对照组。该综合防控技术能有效地改善树势,使板栗叶片光滑平整、颜色深绿、大小均一,枝条舒展,栗蓬多而饱满、适时开裂,板栗壳光滑有光泽,栗仁饱满,这表明利用该套综合防控技术能有效地控制该病害。

表4 综合防治处理后防治效果及栽培性状Table 4 Control effects and cultivation characteristic with integrated control

3 讨论

植物植原体的分类鉴定通常利用分子生物学和组织学相结合的方法来完成[7]。常用于植原体分类的主要有核糖体蛋白基因(rp)、延伸因子(tuf)、转运蛋白(secY)、外膜蛋白(OMP)等基因以及16S rDNA序列、16S-23S rRNA间隔区序列[8]。对于植原体病害的分子鉴定一般需要利用特异引物从病害组织中扩增克隆至少2种分类基因来进行分类鉴定。组织学特征主要是通过荧光显微镜和透射电子显微镜观察发病植株的幼嫩组织来确定植原体的存在部位以及形态和大小。2003年,Jung等[9-10]基于16S rDNA基因,利用巢式PCR扩增检测板栗丛枝病(Chestnut witches’broom)病原菌,确定植原体Ca.P.castaneae为板栗丛枝病的病原菌。2011年,林彩丽等[11]基于16S rDNA基因利用巢式PCR扩增和透射电子显微镜研究了北京怀柔区发生的板栗黄化皱缩病(CnYC)病原菌,结果表明,北京怀柔区板栗黄化皱缩病的病原菌为植原体Ca.P.castaneae,与韩国板栗Ca.P.castaneae同属于 16SrXIX-A 组[3,11]。本研究也基于16S rDNA进行分子生物学鉴定,并结合透射电子显微镜组织学观察相结合的方法确定冀东与冀北地区板栗黄化皱缩病病原菌为Ca.P.castaneaeCnYC-Hebei,与韩国和北京怀柔区板栗植原体属于16SrXIX-A组,板栗植原体16S rDNA序列在成熟期和落叶前期发病叶片内的检出率较高,分别为47.52%和66.27%。目前,除16S rDNA基因外,还没有报道过板栗植原体Ca.P.castaneae的其他分类鉴定基因。

枣疯病、甘薯黄龙病、柳树丛枝病、泡桐丛枝病等果树植原体病害的防控方法措施主要有选育抗病品种、滴注四环素类抗生素药物、环剥主干和杀灭刺吸式昆虫等[12-17]。赵进红等[18]于4月份采用树干注射法对不同药物的防治效果进行研究,发现四环素、土霉素、螺旋霉素和红霉素均能在一定程度上控制枣疯病,土霉素的防治效果最优。李志朋[13]在怀柔板栗产区于5月份采用树干打孔注药盐酸四环素的方式对不同树龄的板栗黄化皱缩病进行药剂治疗试验,结果表明:幼龄树(15年以下)、中龄树(16~25年)和成龄树(26年以上)连续2年的防治效果分别是89.4%、75.8%和66.9%,治愈率分别是66.7%、40.0%和26.7%。林彩丽等[11]对北京怀柔区板栗黄化皱缩病害调查发现,叶蝉、蜷科类及栗斑蚜共9类刺吸式昆虫中含有植原体,该病害可由刺吸式口器昆虫吸食汁液进行传播。关于板栗植原体病害的防治措施还有选育抗病良种、消灭刺吸式昆虫、清除栗园零星发病树等方面的少量报道[4]。本研究针对防治效果较好的盐酸四环素进行田间示范试验,发现春季展叶期滴注盐酸四环素会出现叶片发黄、焦枯以及部分枝条丛簇甚至死亡等药害现象,无法满足种植户当年栽培的期望。然而,在秋季采收后落叶前滴注盐酸四环素,植株则呈现轻微的暂时药害,再结合落叶后发病枝条修剪以及展叶期叶面喷施芸苔素内酯和叶面肥等综合防控措施,板栗植株叶片光滑平整、颜色深绿、大小均一,枝条舒展,栗蓬多而饱满,适时开裂,板栗壳光滑有光泽,栗仁饱满,整体树势和产量与健康无显著差异。本研究建立了一套行之有效的综合防控技术,为板栗黄化皱缩病的防治提供了技术支撑。尽管利用四环素等抗生素在植物植原体病害方面有较好的防治效果,但容易使微生物产生抗药性,还存在农药残留的潜在风险,因此如何利用盐酸四环素等抗生素科学有效地防治板栗黄化皱缩病还需开展进一步研究。