论主观极量义构式“X到家(了)”

2022-04-24郝致远

郝致远

(淮北师范大学,安徽 淮北 235000)

现代汉语中常出现一类表程度的述补结构,具有某种主观极量评价的功能,如“X得不行”“X的够够的”等等。类似述补构式已有前人研究,如吉益民、[1]张辉、[2]陈昌来、陈红燕[3]等在构式变量嵌入、语用适切度、主观极量性与构式对构件的压制作用等方面已有研究。本文研究的构式“X到家(了)”亦有伍春[4]在其硕士论文中有所讨论,其中分析了该构式的结构与语义特点;对变量“X”的选择;构式变式,以及该构式形成过程与主观性层次性。

基于以上研究成果,结合构式“X到家(了)”在句法功能、语用分析等方面存在的未尽之处,本文对构式“X到家(了)”的构式成分及构式义、句法功能、语用等问题展开进一步讨论。

一、“X到家(了)”构式成分及构式义分析

Goldberg在1995年的专著Constructions:AConstructionGrammarApproachtoArgumentStructure中指出,构式本身具有意义,且独立于句子中的词存在,由此她提出“构式”的定义:当且仅当C作为形式与意义的结合体,〈Fi,Si〉,Fi的某些方面或Si的某些方面不能从C的构成成分或从已经确立的构式中精确地推导出来时,C就是一个构式。[5]语言构式有独立于构造要素之外的意义,该意义无法从其它已知要素中推测出来,这是构式的典型特点,“X到家(了)”具有该特点,是形与意的结合体,且体现出不可预测性,说明“X到家(了)”是构式。

(一)变项“X”的特点

“X到家(了)”的核心部分是构式中的变项“X”,入选变项“X”的词类需具有可计量性,当“X”的可计量性越强,构式义的极量程度评价义越容易被激活。根据BCC语料库例句所示,该构式中“X”多为性质形容词、持续性动词或状态心理动词,以及少量抽象名词。

1.“X”为性质形容词。当“X”为性质形容词时,表示描述对象的性状或程度,具有弥散性,在量性特征上具有无界性,没有明确的起点和终点;而状态形容词表现为有界量值,在量性特征上不具有延伸性。[6]因此在讨论“X到家(了)”构式的主观极量问题时,“X”可以是性质形容词,不能是状态形容词,试比较以下例句:

(1)a.张部长说:你狗日的就不像个当兵的,是他娘的商人,心算是黑到家了。(都梁《亮剑》)

b.张部长说:你狗日的就不像个当兵的,是他娘的商人,心算是黑乎乎到家了。

(2)a.这么一个简单到家的问题,你却答不出来?(柯尔《顽皮公主不出嫁》)

b.这么一个简简单单到家的问题,你却答不出来?

以上例句中,(1)b的“黑乎乎”和(2)b的“简简单单”都属于典型的状态形容词,前者是ABB式,后者是AABB式,二者都不能进入变项“X”中。这是因为“黑乎乎”和“简简单单”不具有程度量,只强调状态,不符合该构式变项“X”的进入标准;而(1)a中的“黑”和(2)a中的“简单”作为典型的性质形容词,具有弥散性,可表示程度量,与整体构式义相协调,因此可进入该构式表达主观极量义。

2.“X”为持续性动词和状态心理动词。当“X”为持续性动词和状态心理动词时,也可进入该构式,试看以下例句:

(3)群众待他如亲人一般,称赞他“把工作‘做到家’了”。(人民日报2016年06月20日)

(4)我对爱德华的那颗心算是佩服到家了。(简·奥斯汀《理智与情感》)

例句(3)和(4)中的“X”位置上的动词都具有“可计量”的特性,其中“做”是持续性动词,表示动作能持续发生,可以表示做工作的时长,也可表示做工作的次数,还能表示做工作的程度;“佩服”作为状态心理动词,表示言者心理状态持续的时间,程度的深浅等,因此这两类动词可进入该构式。其它动词笔者也未能通过BCC、CCL等语料库查找到相关例句,究其原因是因为这些动词不具有“可计量”的特性和主观程度评价义,难以匹配“X到家(了)”的构式义。

3.“X”为抽象名词。有些抽象名词放置在“X”的位置时,也能进入该构式,然而具象名词一般却不能进入该构式,因为抽象名词具有可计量性,如例句(5)和(6)中,“功夫”有深浅,“技术”有高低。具象名词一般则不具备该特点。

(5)丘云荪的表演,既夸张,又合情合理,细致深刻,层次分明,真是神情俱备,功夫到家。(人民日报1959年09月14日)

(6)送弹手一根棍,一条绳,一捅一拉,任务完成,一捅一拉,技术到家。(人民日报1965年12月05日)

此外,网络用语中出现了某些新的用法,例如“雷到家了”表示令人感到极其意外。张伯江在讨论汉语词类活用的功能解释时,提出词类“功能游移”概念,凡是偏离基本用法的词,都可看做功能游移。[7]“雷”本身为名词,拥有空间性,可临时活用作动词,意思约等于“意外”,也是可以放置在该构式中的,当然目前这种用法还不是很主流,例句较少。

(二)常项“到家(了)”的语义和结构特点

“到”在汉语中有以下意义:(1)从别处来,如“到达”、“到站”;(2)往,如“到群众中去”;(3)周全,如“周到”、“面面俱到”;(4)成功,如“得到”、“办到”等。可见,现代汉语中“到”是个多义词,语法功能上可作谓语、状语等。

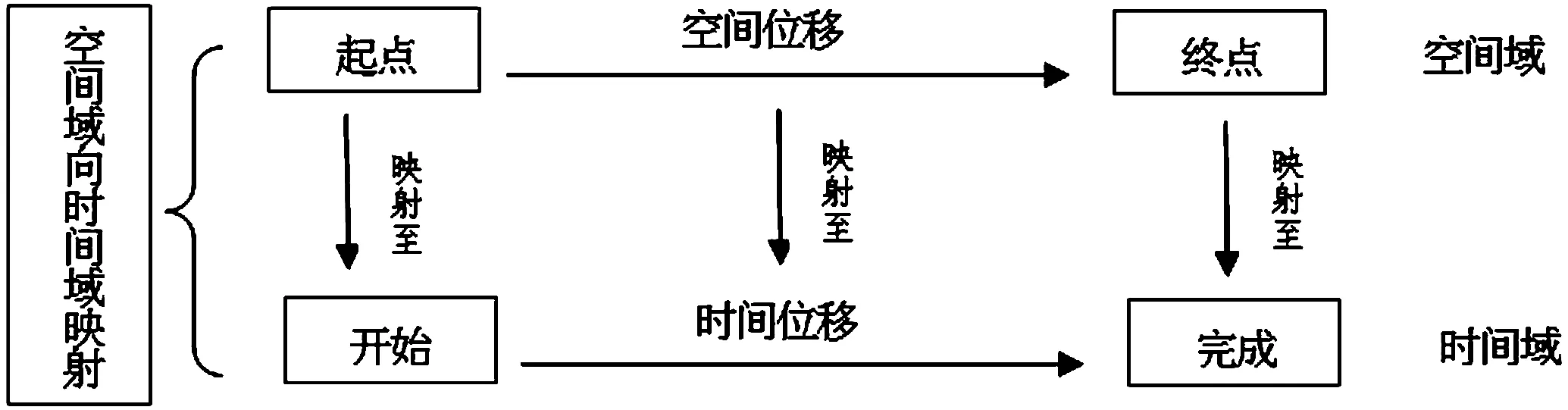

根据人的认知特点,人们常把客观世界中的具象表征映射到更为抽象的领域,用已有的“意象图式”解构和认识新事物。“到”的基本义最初表达的是空间上的位移,伴随着语义的演变,“到”的语义由“空间域”映射至“时间域”,如图1所示:

图1 “到”由“空间域”映射至“时间域”的图式

随着“到”的语义进一步演变、虚化,语义从“时间域”逐渐映射至“情态域”,该过程中,动态时间性被抑制,情感表达的主观性得到凸显,如词义3)的周全,表达积极的主观评价义。“到”的词义再度虚化,使“到”可作补语,产生程度义,并在认知上进入“程度域”,如例句:

(7)干部的任用能否做到公正、公开,常常是检验一个班子形象的试金石。(人民日报2000年06月18日)

例句(7)中的“到”即表示达到公正、公开的标准或程度。综上可见,“到”在认知域经历了空间域→时间域→情态域→程度域的演变。

“到家”可以是动宾结构,表示抵达住所;“到家”也可在句中作谓语,如上文中的例句(5);还可作补语,表示达到某种程度,如例句:

(8)不是自己天生笨,掌握不了射击技术,而是功夫没有练到家。(人民日报1975年06月20日)

例句(8)中的“到家”作补语,是不表实意的黏着成分,只表达言者主观情感,表示对前述语情态的极性认同,这类“到家”是构成构式“X到家(了)”的常项组成部分,也是本文重点研究的对象。

(三)“X到家(了)”的构式主观性和主观极量

“到”在认知域实现了从空间域位移到程度域的演变。“家”有“掌握某种专门学识或从事某种专门活动的人”的意思,如“专家”、“行家”。“到家(了)”因此可以表达“某人在某件事或某个领域中到达顶尖高度或标准”的极量程度义,当“到家(了)”作黏着成分不表实义时,隐喻机制可将“到达顶尖高度或标准”映射到构式中的变项“X”中,表示主观极量义。构式“X到家(了)”表示言者对描述对象进行某种极性评价,其中的常项“到家(了)”具有主观极量的含义,是主观极量性的主要承担者,体现程度义,同时“到家(了)”为整个构式搭建了表达极量评价的语义框架,要求进入该构式“X”变项的词语必须具有可计量语义特征。

此外,本文研究的构式“X到家(了)”表达了言者对评述对象的主观极量评价,这种主观极量评价超出了言者心理预期或心理阀值。张国宪主张要对“主观极量”和“客观极量”进行区分,[6]构式“X到家(了)”所表达的即主观极量,非客观极量,因为言者的主观评价不一定符合客观实际和听者的主观认知,如以下例句:

(9)a:满分一百,你考了九十,真是牛到家了!

b:不过九十而已,班长考了满分呢!

例句(9)中,a主观上认为九十分已经是极高的分数了,而b认为还不够高,可见不同主体对“牛到家了”的量级界定存在一定偏差。由此可知,构式“X到家(了)”反映了言者主观量的认知,并不一定被听者认可,也不一定符合客观事实。

二、构式“X到家(了)”的句法功能

构式“X到家(了)”作为语言项目进入句子时,其句法位置较为灵活,可以充当谓语、定语、宾语,也可单独成句。

(一)充当谓语

“X到家(了)”在句中充当谓语是其主要的句法功能,后面一般不跟宾语或其它成分,表示言者的主观极性评价。例如:

(10)选择下雨天出门我真是蠢到家了。(微博)

(11)这些农民高兴地说:“过去进城得腰缠万贯,现在往来只要清单一张。银行真是服务到家了!”(人民日报1986年07月08日)

例句(10)、(11)中“蠢到家了”和“服务到家了”在句中充当谓语,是言者对“下雨天出门”这一行为和“银行”这一主体的主观评述,表达评述对象的实际情况与言者心理预期存在巨大反差。

(二)充当定语

构式“X到家(了)”能充当定语,尤其当“X”为性质形容词时。当“X到家(了)”进入句子充当定语时,后跟结构助词“的”,放置于NP前,NP为句子中心语。这种情况下该构式可用于描述NP性状的极性程度,如例句(2)中的“简单到家的问题”,再例如:

(12)世上有一样顽固到家的“东西”,它比岩石坚硬,比河水缠绵,虽无形无色,却主宰着人的话语世界─它就是方言。(人民日报海外版2005年05月09日)

例句(12)中“顽固到家”凸显了“方言”“顽固”的性状达到言者主观认知的极致。

(三)充当宾语

构式“X到家(了)”能充当宾语,放置在“感觉”、“认为”等谓语成分后。例如:

(13)小明玩了一整天过山车,感觉开心到家了。

(14)这套模拟考试卷,他认为简单到家了。

上述两个例句中,“开心到家了”、“简单到家了”分别作为谓语动词“感觉”和“认为”的宾语,表示施事主观感受超过心理预期。

(四)单独成句

构式“X到家(了)”也可以单独成句,此时该构式一般出现在复句中,主语是承前或启后省略;该构式单独成句的情况还经常出现在对话中,例如:

(15)刚上班就犯错,真是丢人丢到家了,她自顾自地想。

(16)a.你班上的小明学习怎么样呀?b.蠢到家了!怎么都教不会!

例句(15)中,“丢到家了”与前后分句主语一致,故构式所在的分句中省略了主语“她”。例句(16)中“蠢到家了”单独成句,在言语交际中省略了主语“我”。

三、构式“X到家(了)”的语用分析

Thomas认为语用学是“对互动意义的研究”(meaning in interaction),她主张意义不是词语本身固有的内在属性,也不是由言者和听者单方产生的;意义的构建是一个动态过程,涉及言者和听者之间对意义的磋商,说话的语境,以及一句话的意义潜能。[8]“X到家(了)”在语用中凸显言者的主观态度、立场或情感,在一定的语境中适切言者和听者对意义的磋商,这使得其逐渐在言语交际中不断构式化,构式义逐渐凝固。下文将从语境适切和语用心理分析入手,对构式“X到家(了)”进行剖析。

(一)语境适切分析

语用分析离不开对语境(context)和意义(meaning)的分析,因此语用分析要紧密联系语境。关于构式和语境适切的关系,Goldberg认为,研究构式时需说明其语境适切度,即研究言者在何种语境下说出该构式。[5]构式“X到家(了)”能运用在肯定性和否定性评价语境中,表达对评价对象的极量肯定或否定。通过例句佐证可知,“X到家(了)”经常放置于评注性语气副词成分“真”“可+真”“简直”“实在”和谓词“是”之后,进一步强化对评价对象的极量肯定或否定。例如:

(17)他这样做工作,真/可真/简直/实在蠢到家了。

(18)一个天津口音的小伙子一边喝着“易拉罐”啤酒,一边挥着发票嚷着:“吃着喝着还赚着,真服务到家了”。(人民日报1988年08月22日)

(19)庄重悲切之情,使站满街头的群众无不感慨万端:咱村党支部对群众可真是关心到家了!(人民日报1986年12月20日)

例句(17)中“真/可真/简直/实在蠢到家”,只能使用在否定性评价语境中,表达言者对评价主体的极度不满;例句(18)和(19)则只能用在肯定性评价语境中,表达言者对评价主体的极度满意。三个例句都不能变换为否定句。这是因为肯定性表达与极大量有自然关系,构成一个无标记配对;否定性表达则与极小量有自然联系,构成另一个无标记配对,所以在语用中,表示极大量的构式“X到家(了)”自然不能用否定性表达。

此外,评注性语气副词成分和谓词“是”同该构式进行组合时,决定着该构式变项“X”高值。在语用中,言者主观量强度的不同,影响着对组合模式的选取。试比较以下例句:

(二)语用心理分析

认知语言学观点认为,言语行为往往是语用驱动的结果,言者要有来自交际情景的刺激,才能产生发话动因,而基于日常经验的心理预期“尺度”(scale)就是语用驱动的依据,一旦超过心理预期的“尺度”,言者即产生“出乎意料”的心理状态,随之产生发话动因。根据Tamly的“关联性原则”,下文从语用驱动的角度,对构式“X到家(了)”进行语用心理分析。[5]

1.非常态事理关系。构式“X到家(了)”在语用中有反预期语义表达功能,在特定的事件框架中,施事的行为与空间、时间、事理、关系等背景状态不协调,往往刺激言者产生“出乎意料”的心理状态,进而产生发话动因。试看以下例句:

(20)天气这么恶劣,他还坚持户外运动,真是自律到家了。

(21)他这么对你,你还以德报怨,真是善良到家了。

例句(20)中,在言者预设下,天气恶劣不应进行户外运动;例句(21)中,言者主观上认为被恶劣对待不应“以德报怨”。这两个例句中,评述对象的行为超乎言者心理预设,与言者心理预期不符,表达了一种反预期的主观评述,激发了言者使用“X到家(了)”构式进行反预期评述,而该构式的极量性质,进一步加深了言者心理预设和主观评述的反差,更体现言者的“出乎意料”。

2.主观评述适切。评述是言者基于对交际“情景”(scene)的“识解”(construal)而表达的观点、态度、评价,具有鲜明的主观性,[5]构式的主观性应立足“评述”这一言外行为进行讨论。构式“X到家(了)”是现代汉语中言者对评述主体性状极值的主观表达,其中体现的主观视角、主观情感表达等心理层面的因素促使言者在语用中使用该构式。

(1)言者主观视角。“X到家(了)”表示言者对某一性状的主观极量评价,言者的主观评价在该构式中得以体现,如以下例句:

(22)a.该产品质量差,投诉率高达80%。b.该产品质量差到家了,投诉率高达80%。

例句(22)a客观表述“产品质量差”这一性状特征,而(22)b则加入了言者主观视角,因此b比a的主观化程度高,体现了言者关于“产品质量差”这一客观性状特征的主观视角,表明产品质量差的程度已经远远超出言者主观量的标准。

(2)言者主观情感表达。构式“X到家(了)”经常放置于评注性语气副词成分“真”“可+真”“简直”“实在”或谓词“是”之后,进一步强化对评价对象的极量肯定或否定。此外,该构式还能与时体标记“了”连用,强化言者的主观情感。如例句:

(23)飞卫高兴地说:“好小子!这一下你的功夫学到家了,可以开始学射箭了!(人民日报1978年04月19日)

例句(23)中体标记“了”表示言者在主观上认为对方的功夫学习已经到达了相当的高度,可以终止“功夫学习”这一行为,体现了言者的极度认可和满意的主观情感。此外“学习”本身是无止境的,但是“学到家了”体现了言者用夸张的修辞手法对描述对象进行主观评价,同时也强调了评述对象超出了言者的主观预期。在该例句中,“学功夫”是一个基量,构式中的常项“到家了”为基量附加了主观极量义。由此可见,在交际活动中,满意、夸张、强调等心理动态都有可能激发言者在语用中采用该构式表达自己的主观情感。

四、“X到家了”和“X到家”在语用中的区别

“X到家了”中的“了”是典型的“了2”,吕叔湘认为“了2”主要表示事件的变化。[9]笔者在研究中发现“了2”出现在构式“X到家了”时,语篇前文已经出现了变项“X”的相关信息,并跟前后文构成“事件进展链条”,而“X到家”在语篇中往往没有该特点。例如:

(24)不要怕画不好,多练练就好了,千遍自然熟,熟就能生巧,能画到得心应手,挥笔神速的地步就算练到家了。(人民日报海外版2004年03月02日)

(25)但是一渡河这几年的经验证明:这是不必过分担心的,应该看得远一些,只要大胆使用,严格要求,出了问题,具体帮助,方法对头,工作到家,年轻干部是可以较快地克服这些缺点的。(人民日报1964年07月04日)

例句(24)中,“练到家了”所描述的内容即前文的“能画到得心应手,挥笔神速的地步”,可见当语篇中选用构式“X到家了”时,语篇前文已经出现过“X”所描述的对象或内容。例句(25)中“工作到家”则未在前文提到相关描述。可见,语篇前文是否出现了变项“X”的相关信息,并跟前后文构成“事件进展链条”,是句中选用构式“X到家了”或“X到家”的先决条件。

构式“X到家(了)”在现代汉语口语交际中使用频率颇高,在其构式化过程中,构式义已基本固化,表达言者对评述对象的极性程度评价,凸显言者的主观情感和态度。本文从构式语法的角度入手,主要对“X到家(了)”的构式义、构式成分、句法功能、语境适切和语用心理等方面进行分析。能进入构式“X到家(了)”结构中的“X”是对评述对象性状的主观评价,“X”多为性质形容词、持续性动词或状态心理动词,以及少量抽象名词,且具有可计量性;“到家(了)”表示程度义的极性量化。构式义是言者对评述对象的极性量的评价。此外,“X到家(了)”构式所表达的主观极量义仅仅是言者对客观对象的主观认识,不一定是客观事实,听者关于该客观对象的主观认知也不一定与言者相同。句法功能上,该构式在句中可充当谓语、宾语、定语或单独成句。构式“X到家(了)”具有评价、强调和夸张等语用功能。