南极威德尔-斯科舍汇流区上层湍流混合特征及其与水团和环流的联系

2022-04-24林丽金史久新姚辰阳郭桂军程灵巧矫玉田施骞

林丽金 史久新 姚辰阳 郭桂军 程灵巧 矫玉田 施骞,5

(1 中国海洋大学海洋与大气学院,山东 青岛 266100;2 上海海事大学商船学院,上海 201306;3 自然资源部第一海洋研究所,山东 青岛 266061;4 上海海洋大学海洋科学学院,上海 201306;5 南方海洋科学与工程广东省实验室,广东 珠海 519082)

0 引言

作为海洋中普遍存在的现象,湍流混合以海水微团的随机运动与相邻水体进行交换,不但关系着水团性质的变化,还影响到海水营养盐、污染物等溶解物质的输运,对海洋中能量和物质的再分配起着重要作用,对大洋环流和全球气候系统有重要影响[1-3]。南大洋独特的地理和气候条件,使之成为湍流混合最为剧烈的海区之一。无论是通过温盐和流速资料估算的结果[4-6],还是微结构剖面仪的实测结果[7-8],均发现南极绕极流(Antarctic Circumpolar Current,ACC)等强流区和粗糙地形处的湍流混合远高于大洋背景混合。受到考察条件的限制,南大洋的混合观测仍然较少,仅限于德雷克海峡、斯科舍海等南极绕极流关键海域[9-10]以及个别近岸海域[8,11-12]。实测资料的稀缺限制了我们对南大洋湍流混合过程的认识。中国第32 次南极科学考察期间,在南极威德尔海与斯科舍海之间的威德尔-斯科舍汇流区(Weddell-Scotia Confluence,WSC)开展了大范围的上层海洋湍流混合剖面观测,并获得了同期的温盐和海流数据,为深入研究南大洋湍流混合过程提供了实测数据支撑。

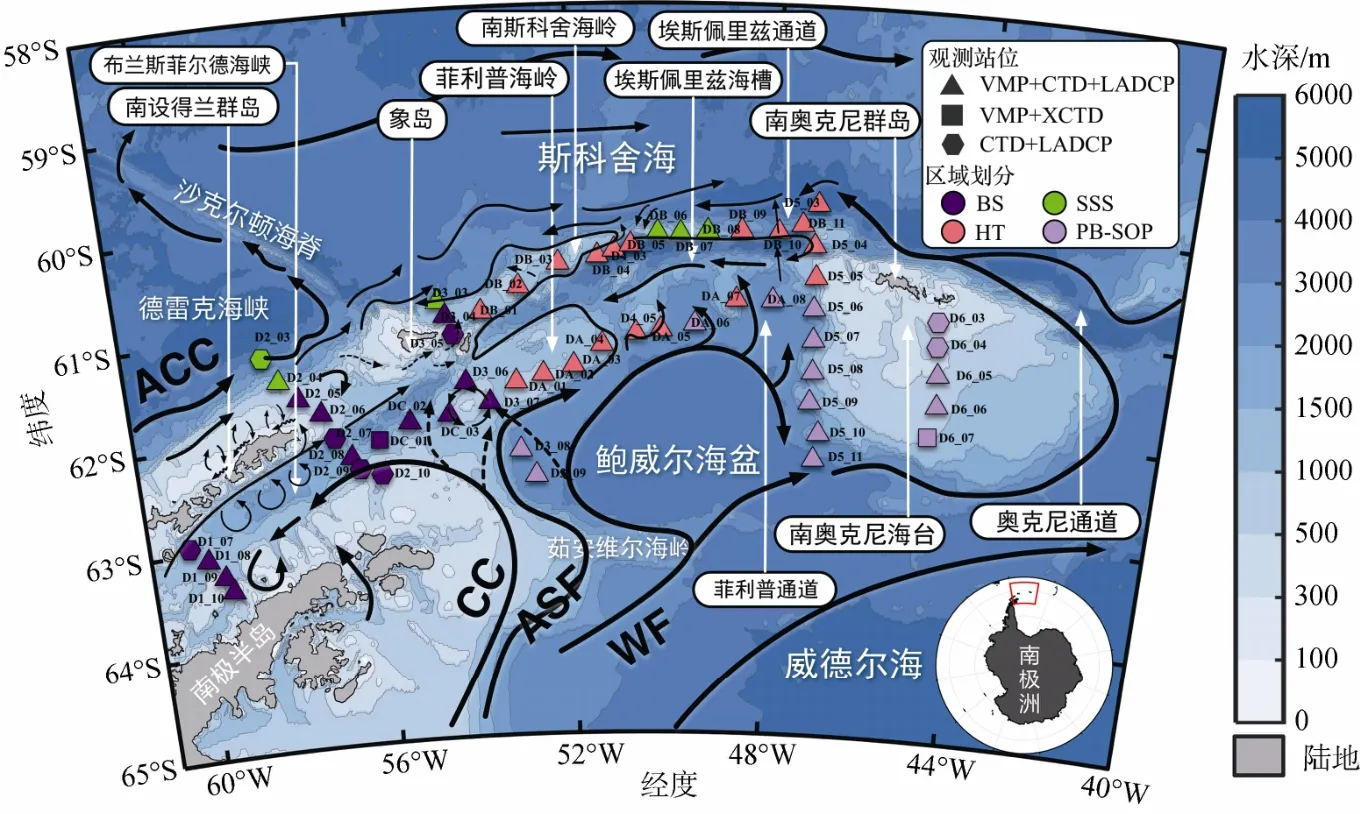

WSC 海域是威德尔海与斯科舍海水体交汇和混合的区域,其范围大致可以从南极半岛北端(~60°W)向东北延伸至30°E[13-15]。该海域地形起伏大,断裂带和海岭纵横交错,对水团和流场的空间分布有重要影响(图1)。WSC 北侧为自西向东流动的 ACC,南侧为气旋式的威德尔流涡(Weddell Gyre,WG)。ACC 携带高温高盐的绕极深层水(Circumpolar Deep Water,CDW)向东穿过德雷克海峡,但由于南斯科舍海岭(South Scotia Ridge,SSR)的阻挡,CDW 不能直接从斯科舍海进入威德尔海,而是继续向东穿过斯科舍海,随着WG 的东部边缘向南进入威德尔海,再随着气旋式流涡被携带到威德尔海西北部。CDW 在输运过程发生水团变性,其高温高盐性质逐渐减弱,但仍是威德尔海中温度最高的水团,该水团称为暖深层水(Warm Deep Water,WDW)[16-17]。由于海-气-冰的相互作用,南极陆架海域存在寒冷的陆架水(Shelf Water,SW),当SW 与沿威德尔海西部流动的 WDW 混合时,形成威德尔海深层水(Weddell Sea Deep Water,WSDW)和威德尔海底层水(Weddell Sea Bottom Water,WSBW)[18]。WSBW 受地形限制,只能在威德尔流涡作用下向东流动,不能进入斯科舍海[16,19],而 WDW 和WSDW 及其上层水体可以通过菲利普海岭之间的缺口进入埃斯佩里兹海槽(Hesperides Trough);进而随着海槽内的顺时针流动,在SSR 的缺口和东侧的埃斯佩里兹通道(Hesperides Passage)流出,进入斯科舍海[20-21]。在近40 年的研究中,学者们发现相对来自威德尔海的水体,汇流区向北流出的表层和次表层水变暖变咸[14,21],埃斯佩里兹海槽内部的WDW 变冷变淡[22-23],布兰斯菲尔德海峡的底层水比WSBW 冷而淡[24]。这些结果说明WSC 的海水不仅是威德尔海与斯科舍海的水体混合的结果,还有其上游海水的汇入或其内部强混合的共同作用[14,25]。因此,分析湍流混合过程,对深入认识汇流区的水团性质变化以及物质与能量输运有重要意义。

在WSC 区的湍流混合研究最初是基于温盐和海流资料而开展的,Muench 等[26]分析了该海域的湍流混合空间分布,认为强潮流是其上层海洋混合的能量来源之一。中国第30 次南极科学考察队于2014 年2 月在WSC 区开展了湍流观测,Guo 等[27]分析发现风或潮能与混合的关系并不显著,正压潮不是该区上层海洋混合的直接能量来源,只有当风或潮汐产生的内波冲击陡峭地形时,才能为强混合提供能量。然而,由于此次湍流观测的站位数量较少,观测深度限于200 m 以浅,限制了对WSC 上层海洋湍流混合过程的全面了解。

因此,本研究根据中国第32 次南极科学考察队在WSC 海域(南极半岛北端至南奥克尼海台)获得的上层海洋(500 dbar 以浅)的湍流微结构数据,结合同步观测的温盐和海流剖面数据,分析上层海洋湍流混合特征,探讨其与水团和环流的联系,为深入研究南大洋湍流混合过程提供参考。

1 数据与方法

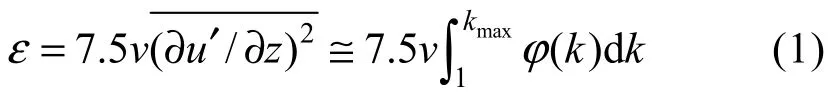

2015 年12 月29 日至2016 年1 月14 日,中国第 32 次南极科学考察队搭乘“雪龙”号进入WSC 海域(58°S~65°S,61°W~40°W,图1),开展了综合海洋调查,其中湍流观测站位共计49 个。湍流观测所用仪器为加拿大Rockland Scientific International(RSI)公司生产的垂向微结构剖面仪Vertical Microstructure Profiler 200(VMP-200),配有2 个剪切探头,测量最大深度为500 m,采样频率为512 Hz。VMP 测量湍流流速剪切(∂u′/∂z,图2a),在湍流各向同性的前提下,通过对流速剪切谱φ(k)的积分得到湍动能耗散率(ε,图2d):

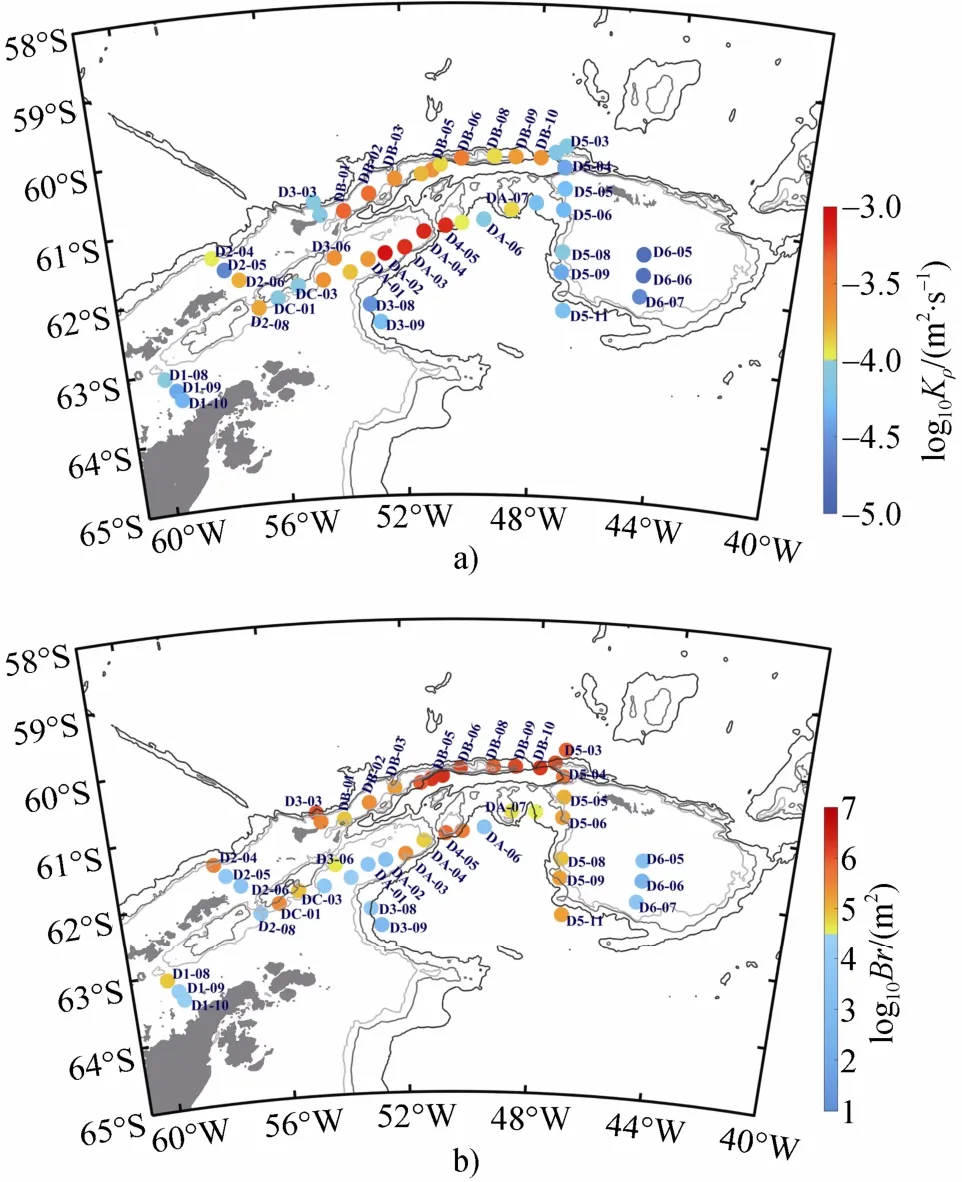

图1 WSC 海域水深和观测站点。黑色带箭头曲线为表层的环流示意图[16-17,20-21,28-31],ACC、CC、ASF 和WF 分别为南极绕极流、南极沿岸流、南极陆坡锋和威德尔锋,BS、SSS、HT 和PB-SOP 分别为布兰斯菲尔德海峡区、斯科舍海南部陆坡区、埃斯佩里兹海槽区和鲍威尔海盆边缘-南奥克尼海台区。站位区域划分参见表1Fig.1.Bathymetry around the Weddell-Scotia Confluence and observation stations.The black curves show the schematic of surface currents[16-17,20-21,28-31],ACC,CC,ASF and WF indicate Antarctic Circumpolar Current,Antarctic Coastal Current,Antarctic Slope Front and Weddell Front,respectively.BS,SSS,HT and PB-SOP indicate Bransfield Strait region,the slope of South Scotia Sea,Hesperides Trough region,Powell Basin edge and South Orkney Plateau region,respectively.The sub-regions of stations are listed in Table 1

式中,v是运动黏性系数,其大小与海水的温度、盐度和密度有关[32]。kmax是不受仪器高频信号影响的最大波数,通过对比剪切谱和Nasmyth 广义谱(图2b,2c),经过不断迭代拟合确定的。

图2 D2-04 站的湍流观测情况。a)湍流垂向剪切剖面;b)106.2 dbar 处剪切波数谱和Nasmyth 广义谱;c)336.4 dbar 处剪切波数谱和Nasmyth 广义谱;d)两个剪切探头分别导出的湍动能耗散率剖面Fig.2.The turbulence observation at Station D2-04.a) the turbulent vertical shear profile;b) shear wave number spectra and Nasmyth universal spectra at 106.2 dbar;c) shear wave number spectra and Nasmyth universal spectra at 336.4 dbar;d) turbulent energy dissipation rate profile derived from two shear probes

由ε可进一步计算浮性雷诺数(Rε):

式中,N是浮力频率,由公式(3)计算:

式中,g是重力加速度,ρ为现场密度,σ0是位势密度。湍扩散系数(Kρ)可根据Shih 等[33]给出的公式求得:

式中,k是分子扩散系数,取为k=v/700[33]。经过质量控制,共46 个站的VMP 观测数据可用(表1),具体的数据处理方法参见Guo 等[27]。由于仪器在海表面附近的姿态不稳定,且易受船体的影响,本文舍弃了30 dbar 以浅的观测数据,随后,利用线性插值将ε、Kρ和N2插值到5 dbar 垂向间隔。

表1 各区域观测站位和观测日期Table 1.Stations and date of observation in each region

为了分析湍流混合的水团和环流背景场,本文还采用了该航次观测的温盐和海流数据。温盐数据主要由温盐深仪(Conductivity-Temperature-Depth profiler,CTD)测量获得,所使用的CTD 为SBE 9plus 型,温度的精度为0.001℃,电导率的精度为0.0003 S⋅m–1。个别因海况较差等原因,无法进行CTD 观测的站位,用抛弃式CTD(XCTD)替代进行测量。XCTD 数据精度相对较低,温度精度为0.02℃,电导率精度为0.003 S⋅m–1。利用CTD 和XCTD 数据计算出位势温度(θ)、盐度(S)和位势密度(σ0),为本文分析水团所用。温盐数据还用于计算Turner 角(Tu)[34]:

式中,α=–(1/ρ)(∂ρ/∂θ)是热膨胀系数,β=(1/ρ)(∂ρ/∂S)是盐收缩系数。Tu的大小可以确定双扩散的类型和强度:Tu在[45°,90°]区间,会出现盐指对流现象;Tu>72°时,盐指对流尤为活跃;Tu在[–45°,–90°]区间,会出现扩散对流现象;Tu<–72°时,扩散对流尤为活跃;在|Tu|<45°情况下,温度和盐度处于双重稳定状态;当|Tu|>90°,水体处于重力不稳定状态,易发生垂向对流[34]。

海流数据来自下放式声学流速剖面仪(Lowered Acoustic Doppler Current Profiler,LADCP)的观测。在作业中,LADCP 固定在采水器保护架上,与CTD 一起以约1.2 m⋅s–1的速度从船上下放,从海表面下到距海底10~50 m 的深度,以实现底跟踪。LADCP 工作频率为300 kHz,层厚设为8 m,层数为20。本文利用基于逆方法编写的LADCP 数据处理工具包[35],并引入同步观测的CTD 数据作为辅助,得到垂向间隔为5 dbar的全深度海流剖面数据。该流速还用于计算理查森数,式中Sz是水平流速(u,v)的垂向剪切,

计算地形粗糙度(Br)采用的是空间分辨率为30"的RTopo-2 水深数据集[36]。以站位所处的网格点为中心,计算其周围9 km 区域内水深的方差,得到该站位的Br。

2 区域划分

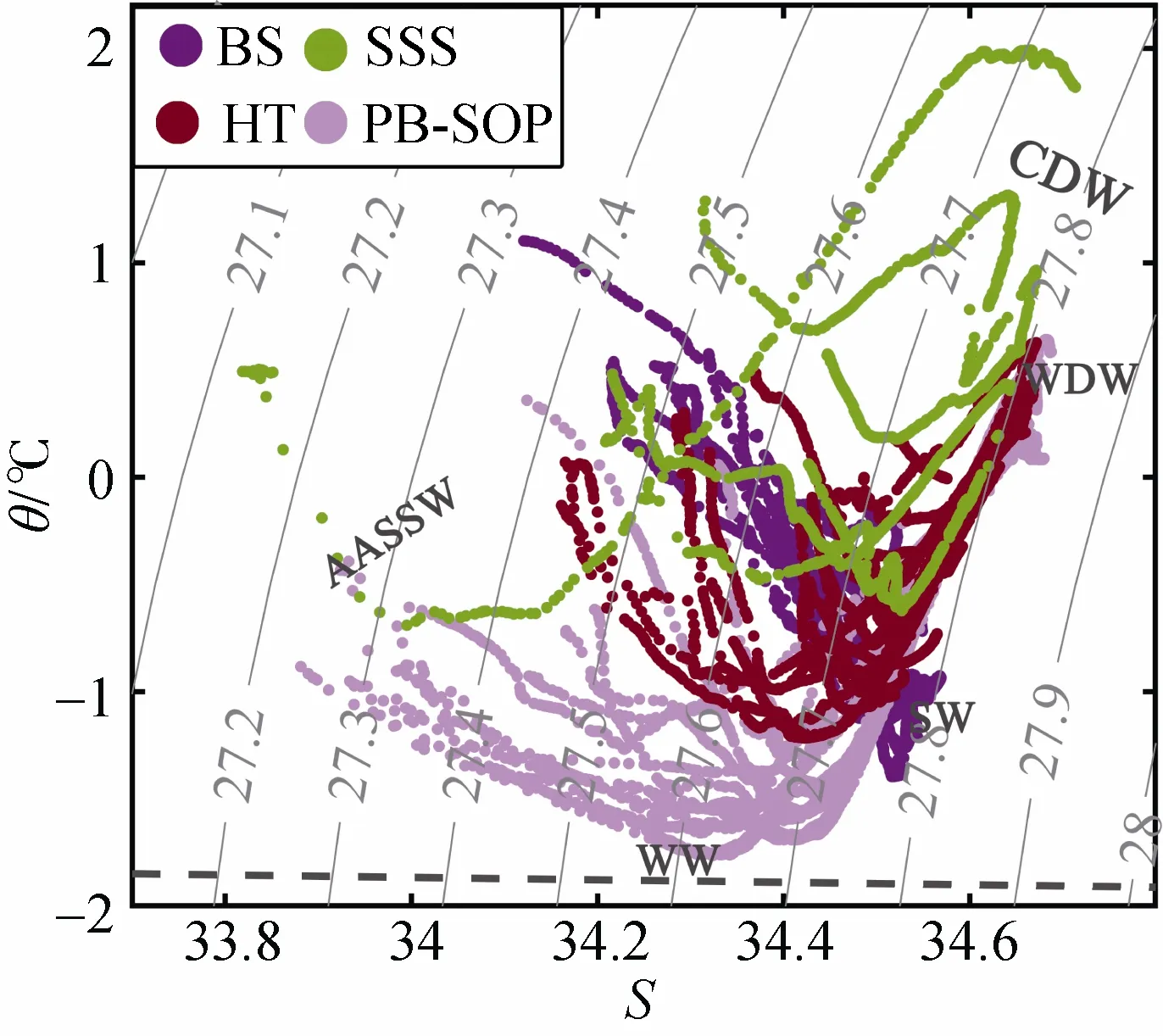

从实测数据绘制的上层海洋θ–S点聚图(图3)中,可以识别出500 dbar 以浅的水团,包括南极夏季表层水(Antarctic Summer Surface Water,AASSW)、冬季水(Winter Water,WW)和陆架水(SW)。WDW 和CDW 的核心主要在500 dbar 以深,在图3 中能看到其最上面的部分。以上结果与以往研究相同[22,37]。

图3 上层(30~500 dbar)海水的θ-S 点聚图。浅灰色实线为σ0(单位:kg·m–3)等值线,深灰色虚线为海表面的冰点。水团的名称标记在水团核心附近,分别为南极夏季表层水(AASSW)、冬季水(WW)、陆架水(SW)、暖深层水(WDW)和绕极深层水(CDW)。颜色代表站位区域(参见表1)Fig.3.θ-S diagram of the upper ocean (30–500 dbar).The light gray solid contours indicate potential density σ0(unit:kg⋅m–3).The dark gray dashed line indicates freezing points at sea surface.Names of main water masses are shown near their cores:Antarctic Summer Surface Water (AASSW),Winter Water (WW),Shelf Water (SW),Warm Deep Water (WDW) and Circumpolar Deep Water (CDW).Colors represent different regions as shown in Table 1

由于研究海域空间跨度大,需要进一步结合地形及水团和海流的分布特征,对站位进行区域划分,将特征相近的站位归到同一区域内。本文将所有站位划归为4 个区域(图1):布兰斯菲尔德海峡区(BS),鲍威尔海盆边缘-南奥克尼海台区(PB-SOP),埃斯佩里兹海槽区(HT)和斯科舍海南部陆坡区(SSS)。各区域对应的站位和观测日期见表1。

3 结果

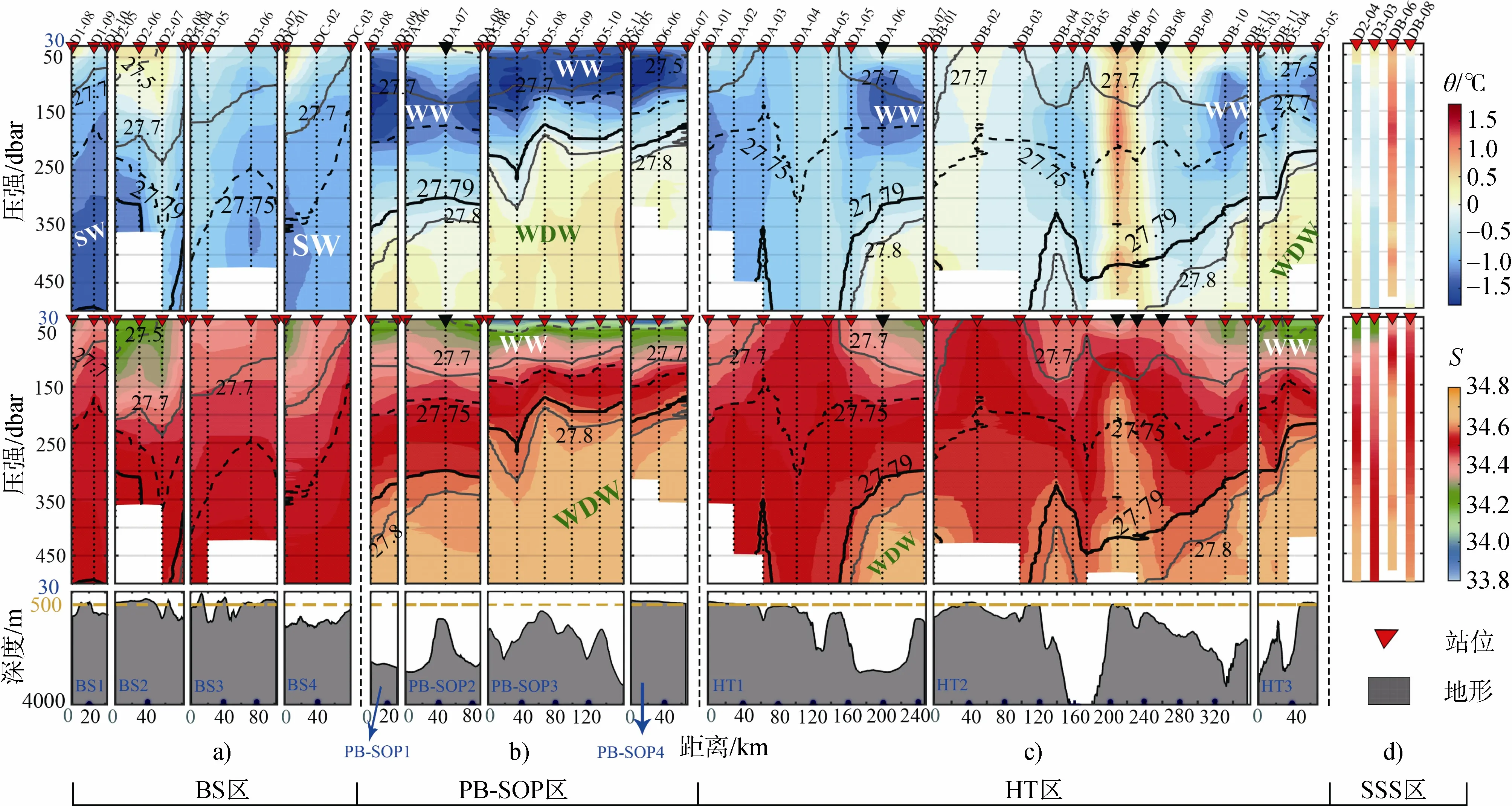

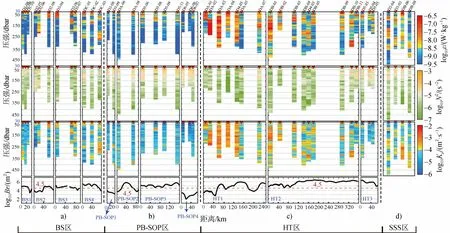

本节将基于每个区域的温度、盐度和密度垂向断面图(图4)、站位垂向平均LADCP 海流图(图5)以及部分典型站位的温度、盐度和海流垂向变化图(图6),分析其水团和环流结构,再根据ε、N2和Kρ断面分布图(图7)分析湍流混合的水平和垂向特征。本文以下所述温度和密度均是指位势温度和位势密度。

3.1 水团和环流

布兰斯菲尔德海峡区的表层为约30~100 dbar厚的相对暖而淡的AASSW,其下为直达陆架底层的深厚低温SW(图4a)。表层水体主要有两种来源(图1):海峡内的AASSW 主要来自西侧别林斯高晋海(Bellingshausen Sea)和杰拉许海峡(Gerlache Strait)的暖水,该暖水沿布兰斯菲尔德海峡向东北方向流动,直到位于海峡末端的象岛附近[29,38-39];北部南设得兰群岛至象岛以北的陆架和陆坡区域,受西南向的南极沿岸流和东北向的ACC 影响[40],夏季表层水相对南侧的暖而淡(图4a)。

在θ–S图上,鲍威尔海盆边缘-南奥克尼海台区的水团点集呈“V”形(图3,浅紫色),温度限于–1.76~0.64℃,盐度限于33.88~34.69。该区域具有南极威德尔沿岸海域典型的垂向水团分层结构,水团从上至下依次为AASSW、WW 和WDW(图4b)。东部南奥克尼海台附近的WW 所在深度更浅(约50 dbar 深),更加冷而淡,温度最小值为–1.76℃(图4b,PB-SOP4 断面)。鲍威尔海盆东侧(图4b,PB-SOP3 断面)的WDW 核心温盐的位置相对西侧(图4b,PB-SOP1 断面)的浅,且有少量密度较小的WDW 爬升到海台上(图4b,PB-SOP4断面)。

埃斯佩里兹海槽区位于整个调查海域中部(图5),水团空间分布不连续,大部分站位的温盐垂向变化范围小(图4c)。海水温度总体上比其他区域的水体暖,这主要是受西侧寒冷陆架水输入的减少,以及北侧斯科舍海暖水加入的影响。

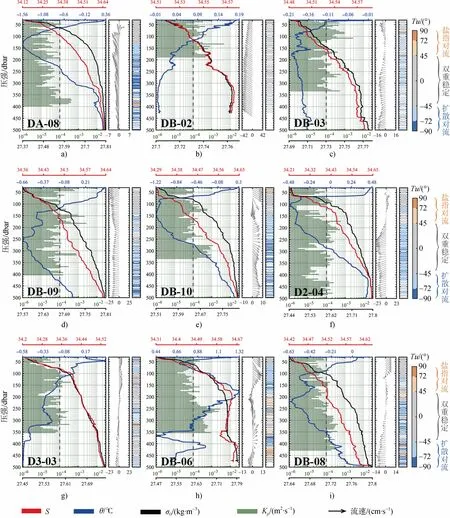

图4 各区域上层的温度和盐度断面分布。其中,等值线为σ0(灰虚线:27.5,灰实线:27.7 和27.8,黑虚线:27.75,黑实线:27.79,单位:kg·m–3),黑色三角形表示该站位空间上属于该断面,但不在该区域划分内。a) BS 区;b) PB-SOP区;c) HT 区;d) SSS 区Fig.4.Vertical distributions of θ and S in the upper ocean for each region.The contours indicate σ0 (gray-dashed:27.5,gray-solid:27.7 and 27.8,dark-dashed:27.75,black-solid:27.79,unit:kg⋅m–3).Black triangles indicate stations at the transection not in the defined region.a) BS region;b) PB-SOP region;c) HT region;d) SSS region

图5 观测站位的30~500 dbar 深度平均海流。其中,橙色箭头表示海流方向,箭头粗细分别表示流速(cm⋅s–1)的范围,0 在海槽南侧的菲利普海岭上,DA-04 站和D4-05 站分别位于51ºW 附近深水水道的西侧和东侧(图5,HT1 断面)。从30~500 dbar 深度平均流可以看出,DA-04 站的海流为西偏北向,流速高达0.54 m⋅s–1;D4-05 站的海流为东偏南向,流速约为0.46 m⋅s–1。以往的区域环流研究表明(图1),鲍威尔海盆西侧陆坡有一支由南向北流动的陆坡流(ASC),恰好在DA-04 站和D4-05 站之间的深水水道沿着1000 m 等深线进入海槽[31,41];根据绕岛环流理论,ASC 在进入该深水水道前分成两个分支,其中一个分支贴着水道西侧(DA-04 站所在位置)进入海槽,随后沿着海槽内1000 m 等深线顺时针流动,另一个分支在水道入口处转向,沿水道东侧(D4-05 站所在位置)1500 m 等深线向东南方向流出,并在下一个深水水道(DA-05 站以东)转向,从而向北进入埃斯佩里兹海槽[17,20-21]。本次观测的流场与以往的认识相符。 海槽北侧的上层水体从西至东,由垂向均匀过渡为垂向分层结构,即从上至下为AASSW、WW 和WDW 的水团分布(图4c,HT2 和HT3 断面)。西部站点DB-02 站与DB-03 站之间存在一个与斯科舍海连通的狭窄缺口(图1),一部分的ASC 可以通过这个缺口向北流出,进入斯科舍海,并沿SSR 北侧陆坡向西流动[31],DB-02 站(图6b)在整个剖面上均为西偏北向的强流,平均流速约为0.38 m⋅s–1;该站的温度限于0~0.18℃,盐度限于34.52~34.58,与ASC 进入海槽前(DA-04 和D4-05 站)的水体性质相近(图4c,HT1 断面),只是温度略高(图4c,HT2 断面)。这是由于低纬度表层增温较快,在混合作用下,整个剖面的水体温度相对较暖,由此推测DB-02 站的强流和均匀的水体性质与ASC 有关。中部站点(DB-04、D4-03 和DB-05)位于海槽内部,水深均大于2000 m(图5,HT2 断面)。WW 几乎占据整个上层,而密度大于27.79 kg⋅m–3的WDW 只占不到100 m 厚(图4c,HT2 断面),WW 和WDW 的核心性质较弱,说明海槽内部水体混合较好。东部站点位于埃斯佩里兹通道附近(图5),DB-09 和DB-10 的WW 性质介于海槽内部与南奥克尼海台西侧陆坡的WW 性质之间(图4c,HT2 和HT3 断面),且靠近南奥克尼海台西侧的站位(如D5-04 和DB-11)主要为向西方向的海流(图5),可以推断通道附近的WW 受南奥克尼海台西北部的WW 影响较大。东部站点的环流较为复杂(图5,HT3 断面),这里不仅包括海槽内的顺时针流动,还有通过南北侧菲利普通道和埃斯佩里兹通道进出海槽的流动。 斯科舍海南部陆坡区的站点位于最靠近斯科舍海的陆坡上(图5),站位空间跨度大,各站位的水体性质差异大,图4d 给出包含VMP 数据的4个站位的温盐垂向剖面。D2-04、D3-03 和DB-08站的AASSW 和WDW 之间均存在一层厚度不一、温度小于0℃的冷水(图4d)。结合LADCP 流速矢量图来看(图6f、6g 和6i),D2-04 站在低温核心附近的流向偏北,与其他深度的流向明显不同;D3-03 站上层主要为北偏东向海流,平均流速约为0.1 m⋅s–1;DB-08 站的海流在低温核心以浅主要为东南向,在低温核心以深为西向流,流速随深度增大,由0.03 m⋅s–1增大至0.1 m⋅s–1。由此可知,斯科舍海南部陆坡的上层冷水除了局地的冬季残留水(D2-04 和DB-08),还受到南侧陆架水影响,体现在D2-04 在100 dbar 附近的显著低温异常和D3-03 整个上层的温度随深度增大而降低。 DB-06 站相比于其他站位,整个水体呈现高温高盐特征,且分成上下两个高温高盐核心(图6h):较浅层核心的温度极大值约为1.32℃(181 dbar),盐度极大值约为34.65(203 dbar),盐度核心的位置比温度核心略低,这是上层绕极深层水(UCDW)的典型特征;较深层核心的最高温度约为0.96℃(412 dbar),最高盐度约为34.67(412 dbar),温盐核心的位置重合,这是下层绕极深层水(LCDW)的典型特征。在两个高温核心间,温盐垂向廓线呈锯齿形,水体温盐随深度增大逐渐降低,并在350~380 dbar 范围出现显著的降温降盐,随后在364 dbar 处达到温度极小值0.45℃和盐度极小值34.59,说明该深度范围存在不同水团的交汇,即热盐入侵(thermohaline intrusion)。从海流来看(图6h),该站在UCDW 核心以浅和LCDW 核心以深的水层内分别为东南向和西南向海流,流速约为0.15 m⋅s–1,表明斯科舍海的CDW 在SSR的缺口处(60.2°S,50.5°W 附近)向南流入海槽;而在200~380 dbar 范围内的海流主要为北向,流速约为0.2 m⋅s–1,说明该缺口也存在埃斯佩里兹海槽内的WDW 向北流出,Palmer 等[21]也曾在此观测到类似的冷暖水交汇特征。 图6 部分站位的温度(θ)、盐度(S)、密度(σ0)、湍扩散系数(Kρ)、流速矢量和Turner 角剖面图。灰色虚线为Kρ=10–4 m2⋅s–1。Turner 角以颜色条显示。a) DA-08 站位;b) DB-02 站位;c) DB-03 站位;d) DB-09 站位;e) DB-10 站位;f) D2-04站位;g) D3-03 站位;h) DB-06 站位;i) DB-08 站位Fig.6.Profiles of temperature,salinity,density,Kρ,velocity vector and Turner angle.The gray dash line indicates Kρ=10–4 m2⋅s–1.Turner angle is shown as color bars.a) station DA-08;b) station DB-02;c) station DB-03;d) station DB-09;e) station DB-10;f) station D2-04;g) station D3-03;h) station DB-06;i) station DB-08 上层湍流数据显示WSC 西部海域的ε和Kρ的变化均表现出明显的空间差异(图7)。在大多数情况下,两者是一致的,即较大的ε值(3.2×10–9W⋅kg–1,ε>10–8.5W⋅kg–1)一般对应着Kρ的高值(>10–4m2⋅s–1),但是也存在不一致的情况。本节将结合第3.1 节的水团和环流背景知识,分别从不同区域来介绍该研究海域的混合分布特征。 图7 各区域上层的湍动能耗散率(ε),浮力频率平方(N2),湍动能耗散率(Kρ)和地形粗糙度分布(Br)。a) BS 区;b)PB-SOP 区;c) HT 区;d) SSS 区Fig.7.Distribution of ε,N2,Kρ and Br in the upper ocean for each region.a) BS region;b) PB-SOP region;c) HT region;d)SSS region 从整个调查海域的ε、N2和Kρ的断面分布来看,布兰斯菲尔德海峡区大部分站位的N2较小(图7a),平均值约为6×10–6s–2,上层水体层化较弱,小的扰动很容易引起上层海洋的混合,所以表示海水混合程度的ε与Kρ的垂向变化相似,均呈高低值间隔分布,平均值分别为6×10–9W⋅kg–1和1.2×10–4m2⋅s–1。D2-06 站位于南设得兰群岛东南端,该站在整个上层的耗散率值较大,约1.5×10–8W⋅kg–1,可能与南设得兰群岛附近复杂的环流(图1)有关。但该站总体的N2相对较大,约为1.4×10–5s–2,抑制了垂向湍流混合,使得该站的湍流混合维持在 BS 区的平均水平,Kρ约1.6×10–4m2⋅s–1(图7a,BS2 断面)。在该区域东侧约54ºW,61.6ºS 位置有一个反气旋式环流结构(图1和图5),其周边的D3-06、D3-07 和DC-03 站在不同深度层的ε和Kρ分别可达到10–7W⋅kg–1和10–3m2⋅s–1量级(图7a,BS3 和BS4 断面)。这3 个站的温盐性质相似,且垂向变化较小(图4a,BS3和BS4 断面),D3-06 和D3-07 站的海流主要为西北向,DC-03 站主要为东南向海流(图5),与此处的历史环流结果相符(图1),由此推测此处的强混合由局地的流涡诱导产生并维持。 鲍威尔海盆边缘-南奥克尼海台区的混合是整个调查海域中最弱的(图7b),Kρ平均值约为4.7×10–5m2⋅s–1。虽然该海域的ε在表层(150 dbar 以浅)普遍高达10–7W⋅kg–1,但是鲜有Kρ超过10–4m2⋅s–1,原因在于该区域海冰融化输入大量淡水,在表层形成强的盐跃层,导致密度发生较强的层化(图7b,N2>10–5s–2),抑制了垂向混合。值得注意的是,DA-08 站在330~390 dbar 出现热盐入侵现象(图6a),入侵层表现为明显的增温增盐,该深度范围的N2维持在10–7s–2量级,层化状态非常弱,流速的垂向剪切平方也很小(Sz2<10–6s–2),但湍流强度也极小(ε<3.2×10–10W⋅kg–1),目前的数据表明该入侵层不存在发生强湍流混合的趋势。但是图6a 显示,在入侵层下部(370~390 dbar)存在(2~5)×10–4m2⋅s–1的高Kρ(对应的N2<10–7s–2),说明弱层化水体虽然容易发生强的湍流混合,但公式(4)在一定程度上高估了弱层化(尤其是N2<10–7s–2)情况下的Kρ值。 埃斯佩里兹海槽区的湍流混合最为强烈,各站位的ε和Kρ值较大,最大值分别可达到10–6W⋅kg–1和10–2m2⋅s–1量级(图7c)。在海槽南侧的菲利普海岭上(图7c,HT1 断面),DA-01 站的ε和Kρ值在100 dbar 以浅较大,而DA-02 站则完全相反,强混合仅出现在100 dbar 以深。DA-03、DA-04 和D4-05站位于海岭陆坡处,几乎整个剖面的ε和Kρ均为高值,Kρ垂向平均值约为6.8×10–4m2⋅s–1;相比之下,DA-05 站的Kρ垂向平均值约为10–4m2⋅s–1,整个剖面的ε和Kρ较小,垂向混合较弱;DA-07 站180 dbar以浅的ε随深度增大而增大,但由于表层存在较大的N2,该站的Kρ在海表较小,在WW 层和WW 向WDW 过渡层的范围内较大,大于10–4m2⋅s–1。 在海槽北侧,湍流混合强度向东部减弱,Kρ垂向平均值的量级由西部(图 7c,HT2 断面)的3.2×10–4m2⋅s–1减小至东部(图7c,HT3 断面)的3.2×10–5m2⋅s–1。西部站点位于SSR 上,整个上层海水处于弱层结状态,N2保持在3.2×10–6s–2左右,ε与Kρ的垂向变化一致。其中,DB-01 和DB-02站在整个剖面上的混合均较强,Kρ基本维持在10–4~10–2m2⋅s–1范围之间。DB-02 的强混合与在3.1 节讨论过的水体垂向均匀并存在伴随ASC 的强流(图6b)有关。中部站点位于海槽内部,DB-04、D4-03 和DB-05 站的水体有微弱的层化现象,在核心性质较弱的WW 内(50~350 dbar),Kρ平均值约为1.1×10–4m2⋅s–1(图7c,HT2 断面),湍流混合强度比西部站点略弱。东部站点位于埃斯佩里兹通道附近,表层ε值较大,相对于靠近南奥克尼海台西侧(图 7c,HT3 断面)的站位,DB-09 和DB-10 站表层的ε高值可维持至200 dbar(图7c,HT2 断面)。如3.1 节所述,这两个站在WW 层内的水体与周围水体发生混合变性,从而提高了WW 层内的耗散水平。但这样的水团变性加强了150 dbar 以浅的盐度垂向梯度(图4c,HT3 断面),因此水体层结更强(N2在10–5~10–4s–2之间),限制了水体在垂直方向的运动,造成Kρ相对较小,没有出现与ε对应的表层高值特征(图7c,HT2 断面)。在150 dbar 以深,DB-09 站有两处明显的混合增强(图6d),对应着150~180 dbar 之间温盐的两个垂向均匀层。DB-10 站在270~330 dbar 范围出现混合增强(图6e),Kρ量级约10–3m2⋅s–1。 斯科舍海南部陆坡区(图7d)的Kρ平均值约1.6×10–4m2⋅s–1,比埃斯佩里兹海槽区(图7c)平均混合水平小50%,但略大于布兰斯菲尔德海峡区(图7a)。由3.1 节的描述可知,这4 个站点的地理位置,决定了其水体可能受到沿斯科舍海南部陆坡流动的ACC 暖水、南极半岛北端的寒冷陆架水、由南斯科舍海岭缺口和埃斯佩里兹通道向北流出的威德尔海水,以及南奥克尼通道向西北方向流出的WDW 的作用。因此,不同水团的交汇入侵对该海域湍流混合的产生具有潜在的重要性(图7d)。表层(150 dbar 以浅)虽然有与中深层相当的耗散率,但是由于较强的密度跃层对混合的抑制,其Kρ比中深层低了1 个量级。不过,也有个别站位在表层存在相对强的混合。D2-04 站在100 dbar 附近(WW 层的低温异常处)的Kρ可达到3.2×10–4m2⋅s–1(图6f),可能与3.1 节讨论过的南部陆架水侵入有关。DB-08 站在150 dbar 附近,Kρ由10–5m2⋅s–1增大至1.6×10–4m2⋅s–1,N2降至10–7s–2(图7d)。该混合增强处对应着一个恒密层(pycnostad),温度和盐度廓线呈现锯齿状,海流较不稳定(图6i),说明此处存在热盐入侵。 在150 dbar 以深,D2-04 站在170~270 dbar范围的海流为西南向(图6f),且随深度增加,流速由0.01 m⋅s–1迅速增大至0.24 m⋅s–1,流速强大的垂向剪切造成湍流混合增强,Kρ维持在3.2×10–4m2⋅s–1左右。DB-06 在200-360 dbar 范围混合强烈,Kρ平均值约为5.6×10–4m2⋅s–1(图6h),这是由于南北侧的WDW 与CDW 的交汇形成热盐入侵,伴随着强的垂向剪切不稳定,造成了水体的扰动剧烈。DB-08 站在260~420 dbar 范围,Kρ约为2.0×10–4m2⋅s–1,温盐廓线存在小的锯齿状变化(图6i),强的混合可能也与不同水体的交汇有关。 图8 展示了各站点湍扩散系数的垂向平均值与对应的地形粗糙度。在地形较为粗糙处(即Br>3.2×104m2),包括DA-04、D4-05、DB-10、DB-11 等站位,Kρ多为高值(大于10–4m2⋅s–1);而在地形较为平坦处(Br<3.2×104m2),如D6-05、D6-06、D1-09、D2-05 等,Kρ多为低值。这一总体上的分布趋势与之前的研究[27]一致。但是,少部分平坦地形处的站点也有明显的强混合(如,D2-06、DA-01、DA-02、D3-07 等),粗糙地形处的站点混合较弱(如南奥克尼海台西侧陆坡上的站点)。由此可见,上层海洋的湍流混合除了受到地形粗糙度的约束,还存在其他影响因素。下面我们基于以上对WSC 区域水团、环流与混合基本情况的介绍,进一步探讨湍流混合与垂向层化、流动剪切、水团交汇等热力和动力学过程之间的联系。 图8 观测站位的湍扩散系数Kρ 垂向平均值与地形粗糙度Br。a) Kρ 垂向平均值;b) BrFig.8.The vertical-averaged Kρ and Br.a) vertical-averaged Kρ;b) Br 由3.2 节可知,鲍威尔海盆边缘-南奥克尼海台区表层的N2维持在10–5~10–3s–2之间(图7b),海水层化结构稳定,形成了强的密度跃层,抑制了表层的高耗散率激发强混合并向下输送能量的作用,使得该区域的Kρ整体上保持在较低水平。埃斯佩里兹海槽区的HT3 断面也有类似特征(图7c)。这些站位的表层强化伴随显著的低盐特征(图4),可以归因于海冰融水自海面的加入,这是极地海洋夏季特有的变化。与之形成鲜明对比的是该区HT1 和HT2 断面西部的水体垂向均匀(图4c),N2维持在10–7~10–5s–2之间。对于这样的弱层化水体,小的扰动就很容易激发较强的湍流混合,该区域的湍扩散系数比另外3 个区域要高1~2 个量级(图7c)。 由于海表面的大气强迫(包括风应力、表面重力波破碎、表面浮力通量等)、内波破碎和潮汐等因素的结合,开阔大洋上层的湍流混合一般呈上大下小的分布特征[42]。然而,WSC 西部海域由于独特的地形和环流条件,其上层海洋在150 dbar上下的平均混合水平相当,扩散系数约1.5×10–4m2⋅s–1,且湍流混合主要呈高低值间隔分布(图7)。以往的研究表明,剪切不稳定是南极半岛西部陆架的湍流混合产生的一个重要原因[42-43]。海流垂向剪切造成的不稳定可通过理查森数(Ri)来判断:当Ri<0.25 时,水体层间流速剪切较强,剪切作用超过静力稳定,有利于激发湍流混合;当Ri>0.25 时,水体层化结构相对稳定,湍流混合受到抑制,湍流混合较弱[44]。以上规则被称为Miles-Howard判据,常被作为垂向剪切不稳定的必要非充分条件,与观测结果有较好的一致性[45]。 从利用本次观测数据所绘制的图9 中可以看出,Ri与Kρ表现出较明显的负相关关系,相关系数为–0.53,超过99%的置信度检验。Ri<0.25 区的散点,大部分对应着较强的混合(Kρ>10–4m2⋅s–1)、弱的分层(N2<10–5s–2,图 9a)和相对强的剪切(>10–5s–2,图9b)。低Ri区也有少部分混合较弱的情况,对应着强层化(图9a)和特别强的垂向剪切(图9b)。这说明即使垂向剪切很强,只要层化足够强,也不会造成强混合。在Ri>0.25 区的散点,大多集中在强层结的低ε低Kρ区(图9a 和9c),然而也有相当一部分的Kρ表现为高值。从个别站位来看,如D2-04 站在150 dbar 以浅(图10a)的Kρ高值出现在高Ri区(Ri>1),这部分的强混合与该站受寒冷陆架水影响位置(图6f,100 dbar 附近)相对应;而在150 dbar 以深,由垂向剪切不稳定(170~270 dbar 范围,图6f)引起的强混合主要出现在低Ri区(图10c)。再如DB-08 站,由第3.2 节所述,该站在150 dbar 以深的强混合与不同交错造成的热盐入侵有关(图6f),这部分的Kρ高值多出现在高Ri区(图10d)。这些结果表明,该调查海域上层海洋在低Ri区的强混合主要与垂向剪切不稳定有关,而高Ri区的强混合则需要考虑热盐入侵等因子影响。 图9 所有数据的理查森数(Ri)与湍扩散系数(Kρ)对数值的线性关系。其中黑色实线表示最小二乘法线性拟合,黑色虚线表示临界值Ri=0.25,灰色虚线表示临界值Kρ=10–4 m2⋅s–1。a) 浮力频率平方(N2);b) 水平流速的垂向剪切平方();c) 湍动能耗散率(ε)Fig.9.Linear correlation between the logarithmic values of Ri and Kρ for all data.Black-solid lines are fitted relationship,while black and gray dashed lines note Ri=0.25,and Kρ=10–4 m2⋅s–1,respectively.a) N2;b) ;c) ε 图10 D2-04(左)和DB-08(右)站理查森数(Ri)与湍扩散系数(Kρ)对数值的线性关系。其中,颜色表示湍动能耗散率(ε),数据点分别被限制在30~150 dbar (a 和b)和150~500 dbar (c 和d)的深度范围,黑色实线表示最小二乘法线性拟合Fig.10.Linear correlations between the logarithmic values of Ri and Kρ at stations D2-04 (left) and DB-08 (right).Color of dots indicates ε.(a-b) is confined to the depth shallower than 150 dbar,(c-d) is confined to 150-500 dbar.The black solid lines represent the best linear least squares fit WSC 西部海域的水团和流场复杂,不同性质的水团彼此交汇,为热盐细微结构的形成提供了条件。本次观测到的一些热盐入侵结构一般对应着水体的局部不稳定和混合增强。前人的工作指出,很多海域的热盐入侵能够由剪切不稳定、斜压不稳定、潮汐运动、双扩散等过程驱动,不同的垂向混合和平流过程形成的侵入体结构也有所差异[46-48]。 前面的分析中提到一些站点存在伴随热盐入侵的强混合,在此予以进一步总结和分析。该海域的热盐入侵特征主要可以分为两种:(1)有着明显的温度和盐度的高低值交替变化,温盐廓线呈锯齿形,且垂向尺度大于100 m,以DB-06 和DB-08 为代表。DB-06 站位于SSR 上约50.5°W处的狭窄缺口附近(图1),在220~400 dbar 深度范围,来自斯科舍海的高温高盐的CDW 与来自埃斯佩里兹海槽的相对冷而淡的WDW 相遇,形成“三明治型”的水团垂向分布(UCDW-WDWLCDW,图6h)。WDW 与其上下的暖水团(CDW)的密度接近,但温盐性质存在差异,水体之间彼此交错入侵,增大了温盐的空间梯度。剪切流不稳定释放了温盐梯度产生的势能,并驱动热盐入侵发展,从而增强了湍流混合过程,湍扩散系数达到3.2×10–3m2⋅s–1。同时,这部分暖水在SSR 北侧向东传至DB-08 站,与向西流动的冷水交汇,该站的温度介于DB-07 和DB-09 站之间,并在280~430 dbar 范围也表现为锯齿形热盐结构,对应的Kρ为2.3×10–4m2⋅s–1(图6i)。(2)垂向尺度约20~70 m 的温盐异常侵入体,温盐廓线相对平滑,侵入体内的温度变化约0.1~0.2℃,Kρ高值主要出现在侵入体温盐极大值的上方或下方,维持在10–4~10–3m2⋅s–1。这种情况出现在DA-08 站的330~390 dbar(图6a)、DB-09 站的140~300 dbar(图6d)、D2-04 站的80~110 dbar(图6f)、D3-03 站的260~320 dbar(图6g)和DB-08 站的120~170 dbar(图6i)。 图6 同时展示了部分站位的Turner 角垂向分布情况,热盐入侵深度范围内的水体混合除了受到湍流混合的影响之外,也存在双扩散造成的对流混合影响。如DB-06 站的水团交汇带来的温盐差异造成了侵入层的盐指和扩散对流明显的交错分布(图6h),其中强的扩散对流(–90° 图11 部分站位的热盐入侵层内重力不稳定、双重稳定、强盐指对流和强扩散对流状态所占百分比及对应深度范围的Kρ 平均值Fig.11.The percentages of gravitationally unstable,double stable,active salt finger convection and active diffusive convection in the layer of thermohaline intrusions in some stations,and the mean value of Kρ in the corresponding depth 利用中国第 32 次南极科学考察获取的湍流、温盐和海流剖面数据,对南极WSC 西部海域的湍流混合进行了研究,获得该海域上层海洋(500 dbar 以浅)的湍流混合和水文空间分布特征,并结合以往研究对该海域的水团和环流的基本认识,从海洋层化状态、剪切流不稳定和热盐入侵三个方面来讨论湍流混合与该海域水团和环流的联系,取得如下认识。 WSC 西部海域的复杂地形决定了其独特的水团和环流分布,使得湍流混合表现出一定的区域性特征。布兰斯菲尔德海峡区受其西侧别林斯高晋海和杰拉许海峡,北侧南极绕极流和东侧威德尔海的入流水相互作用,陆架上水体的垂向层结较弱,湍动能耗散率和湍扩散系数在垂向上呈高低值间隔分布,平均值约为6×10–9W⋅kg–1和1.2×10–4m2⋅s–1。鲍威尔海盆边缘-南奥克尼海台区具有典型的南极区水团特征,水团从上至下(500 dbar以浅)依次为:AASSW、WW 和WDW;表层海洋由于海冰融水的加入而形成强层化结构,抑制了湍流混合的发展,Kρ普遍小于10–4m2⋅s–1,其混合水平与开阔大洋相当。埃斯佩里兹海槽区由于地势起伏大,水体温盐性质在水平空间上不连续,在垂向上变化范围较窄。复杂的环流与粗糙地形的相互作用使得该区域的湍流混合最为剧烈,尤其是在南极陆坡流附近,强流穿过海岭的狭窄缝隙,引起剪切不稳定,造成整个上层500 dbar 剖面强烈的垂向混合,湍扩散系数维持在3.2×10–4~3.2×10–3m2⋅s–1。斯科舍海南部陆坡区的水体温盐和密度的空间差异较大,存在不同温盐性质水体的交汇入侵,湍流混合增强,Kρ平均值约为1.6×10–4m2⋅s–1,约为埃斯佩里兹海槽区的平均混合水平的50%。 在发生海水交换的位置,如斯科舍海南部陆坡区、埃斯佩里兹通道和菲利普通道,均发现热盐入侵结构的存在,且热盐入侵的层次总是对应着较强的湍流混合(Kρ>10–4m2⋅s–1),这进一步说明了WSC 海域的水交换和水团变性对于维持这里的强混合至关重要。除了湍流混合,热盐入侵形成的垂向温盐结构也会有利于双扩散造成对流混合,在侵入层内会发生强双扩散对流,包括强盐指和强扩散对流。 在埃斯佩里兹海槽区,强烈的混合使来自斯科舍海与威德尔海的海水性质发生剧烈的变化。该海域湍流混合的产生机制尤为复杂,包括水体层化弱、海流与粗糙地形的相互作用、存在明显的水平/垂向的剪切流不稳定和热盐入侵等的共同作用,是研究湍流混合与水交换关系最为重要的区域之一,未来的海洋调查应加强该海域的湍流观测。 致谢本研究现场考察得到了中国第32 次南极科学考察队和“雪龙”号科学考察船的大力支持,感谢所有参与观测人员的辛勤工作。感谢杨庆轩、钟文理和李华在本研究中提供的宝贵意见。

3.2 湍流混合

4 讨论

4.1 表层海洋的层化

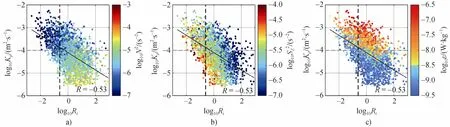

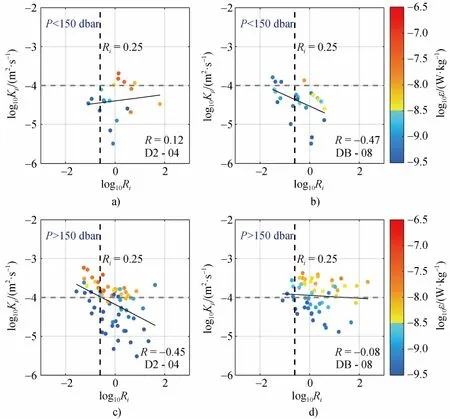

4.2 海流的垂向剪切

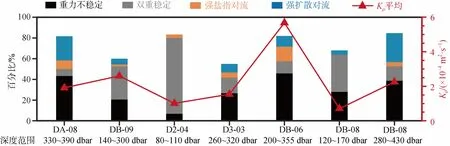

4.3 水团交汇造成的热盐入侵

5 结论