古邓城地区楚墓发现与研究

2022-04-23郎莉

□郎莉

邓国是周王朝分封于南土的重要诸侯国。根据文献记载,邓城是西周晚期至春秋初期的邓国都城,公元前678年,楚灭邓国后,将邓城纳入楚国版图。现在学界多认为,位于今湖北省襄阳市西北高新技术产业开发区团山镇邓城村的邓城城址即是古邓城所在地[1-3]。近年来,王先福提出,邓城城址东南侧的周家岗遗址才是邓国都城中心区,邓城城址东南角或许为邓国都城的一部分[4]。本文所说的“古邓城地区”指的就是邓城城址附近地区。

从地理位置上看,古邓城位于南阳盆地南缘,西南、东南两侧分别为大巴山、大洪山,往北为地势平坦的南阳盆地,沿汉水往南可直达江汉平原,是南北交通的要冲。

20世纪70年代以来,该地区发现了大量的楚墓,对于研究楚文化变迁、楚与中原的文化交流融合以及楚经略周边的措施十分重要。但是学界对该地区楚墓的重视和研究程度与其考古发现数量和重要性不太相称。鉴于此,本文拟对古邓城地区的楚墓发现与研究做一个梳理,以促进对该地区楚墓的研究。

一、发现概况

该地区的楚墓发掘工作起步较晚,且多是配合当地基本建设而进行的抢救性发掘。此地的楚墓首先发现于山湾墓地,1966年,砖瓦场工人在山湾土岗取土时发现青铜器,1972年,湖北省博物馆组织人员对此墓地开展清理和发掘,共清理33座楚墓[5]。次年,在山湾墓地西南不远处的蔡坡,又因砖瓦场取土发现了11座战国墓葬[6]。1976年,在蔡坡土岗的中部清理了M12[7]。至此,该地区的楚墓发掘工作告一段落。

1987年年底,因引水工程穿过邓城附近地区,襄樊市博物馆在余岗发掘清理5座楚墓[8]。次年,襄樊市博物馆在团山地区进行野外调查时,发现有古墓痕迹,后组织人员发掘清理17座楚墓[9]。

20世纪90年代,襄樊市城市建设进入快速发展时期,为配合新区建设,襄樊市考古工作者在该地区开展了一系列考古工作。其中,在余岗墓地先后进行了4次发掘,1993年发掘3座[10],1996年发掘5座[11]、2004—2005年发掘179座[12]、2008年发掘356座(其中仅11座春秋楚墓发表资料)[13];对彭岗墓地进行了3次发掘,1994年分别清理35座[14]和39座东周墓[15],2004年清理6座楚墓[16];1997年在贾庄墓地发现2座楚墓[17];1999年[18]、2006年[19]8、2012年[19]三次在卞营墓地发现272座东周墓葬,发表资料的有261座,其中大部分为楚墓;1998—1999年在团山墓地发现7座楚墓[20];2002年,在蔡坡墓地北区又发现了1座楚墓[21];2004—2007年,在团山镇黄家村唐楼与陈家楼附近发现22座楚墓[22];2004—2010年,在沈岗墓地清理了590座楚墓[23];2006年,在襄州区市区东侧8千米的陈坡遗址东侧清理了1座楚墓[24],级别较高;2011年,在鏖战岗村中北部发现235座楚墓,目前仅M69、M112、M178发有简报[25];2011年,在团山镇余岗村六组北小台地上的枣园墓地发现了280座东周至秦代墓葬[26]。

经过50余年的考古工作,目前这一地区发现的楚墓已经有2000余座。其中,发表文字或图像资料的有1232座,分别为:山湾墓地33座、蔡坡墓地20座、团山墓地17座、彭岗墓地80座、贾庄墓地2座、余岗墓地203座、沈岗墓地590座、卞营墓地261座、黄家村墓地22座、鏖战岗墓地3座、陈坡墓地1座。

二、研究简史

学界对该地区楚墓的研究大致可分为两个阶段:第一阶段从20世纪70年代到90年代,第二阶段从2000年至今。

(一)肇始期:20世纪70—90年代

1.分期与年代研究。该时期对此地楚墓的分期与年代研究主要是围绕山湾、蔡坡和团山墓地展开的。此方面的研究始于1976年发掘者对蔡坡M12的研究,发掘者根据吴王夫差剑推测该墓年代不早于春秋末年[7]。随后,杨权喜先生多次讨论了该地区楚墓的分期与年代,陈振裕、刘彬徽和朱凤瀚先生也在相关研究中论述了山湾和蔡坡墓地青铜器墓及其器群的分期与年代问题。经过学者们的共同努力,该地区楚墓分期序列初步建立。

在研究过程中,首先确立的是山湾和蔡坡墓地的分期。1983年,杨权喜在山湾墓地简报中根据墓葬形制、随葬器物的特点将发掘的33座楚墓分为5期,年代从春秋中期一直到战国晚期[5]。同年,陈振裕和杨权喜专门讨论了山湾5座铜器墓的分期与年代[27]。1985年,杨权喜又将蔡坡墓地第一次发掘的7座楚墓分为两期,年代从战国早期到战国晚期[6]。到了20世纪90年代,杨权喜在以往研究的基础上,整合以上两个墓地材料①由于山湾墓地、蔡坡墓地是两个相连的岗地,而且当时皆为余岗公社辖区。杨权喜认为二者应属同一墓地,故统一称为余岗墓地。它与后文中的余岗墓地不是同一墓地,习惯上还是分别称这两处墓地为山湾墓地和蔡坡墓地。,分别讨论了青铜器和陶器的分期问题,调整了部分墓葬的年代[28-29]。 随后,刘彬徽[30]和朱凤瀚[31]在研究楚系青铜器时,对山湾和蔡坡出土青铜器进行了更加细致的分期。对于蔡坡M4、山湾M22以外的墓葬年代,两位学者的观点存在分歧,刘彬徽的定年普遍比朱凤瀚的早,如山湾M19和M23的年代,朱凤瀚定在战国早期偏早,刘彬徽则认为更早,应属于春秋晚期。

此外,20世纪90年代,亦有学者对团山墓地进行了分期研究。李祖才将团山墓地17座楚墓分为5期[9];黄锡全、李祖才结合器物形制及其铭文,提出团山M1的年代应为公元前6世纪中叶[32]。

与此同时,整个楚墓,特别是江陵地区楚墓分期研究均取得了较大进展,“无论是陶器墓还是铜礼器墓,都确立了较详细的分期编年序列,在每一个期别下都细分出了早、晚段”[33]18。相比较而言,这一时期该地区的分期研究总体上还比较粗疏,并且延续着日用陶器墓早于仿铜陶礼器墓的错误认知。

2.墓葬分类研究。墓葬分类是研究社会分层的一个重要方法。这一阶段,有关墓葬分类标准、方法的探讨逐渐增多。20世纪70年代末,楚墓的分类研究开始受到关注,俞伟超先生在中国考古学第一次年会上以棺椁差异将楚墓分为4类[34]。1983年,郭德维先生就楚墓分类展开了详细论述,总结了前人分类时所凭借的墓圹大小、用鼎制度、棺椁重数三种要素的优缺点,提出楚墓分类首先要看墓葬的规模与规格,其次需参考随葬品的种类与数量情况综合考虑,在这之中又以木椁分室和礼乐器最为重要。基于此,他对“士”墓进行了专门分析[35]。对此,李安民则认为虽然郭先生提出的木椁分室相较于其他诸如墓道、封土等因素更加重要,但是用鼎制度依旧最能反映墓葬等级[36]。

学界对古邓城地区楚墓的分类研究,主要分为两类:一是简报,二是相关研究。简报中多将清理的墓葬根据墓圹规模、随葬品多寡情况以及棺椁重数进行分类。例如,山湾墓地简报依据墓圹的长宽和随葬品多寡将山湾楚墓分为4类,目的在于介绍墓葬材料,属于描述性分类。

相关研究主要是梁柱对鄂西北楚墓的分类探讨。1994年,他以随葬器物的种类将山湾、蔡坡楚墓分为甲、乙两类墓,甲类墓为青铜礼器墓,乙类墓为陶器墓。后者以随葬陶器的种类和数量进一步分为随葬1~4套仿铜陶礼器和仅随葬日用陶器两类[37]。

由上所述,可以看出,学界对该地区楚墓分类的专门研究很少,且简单粗糙。

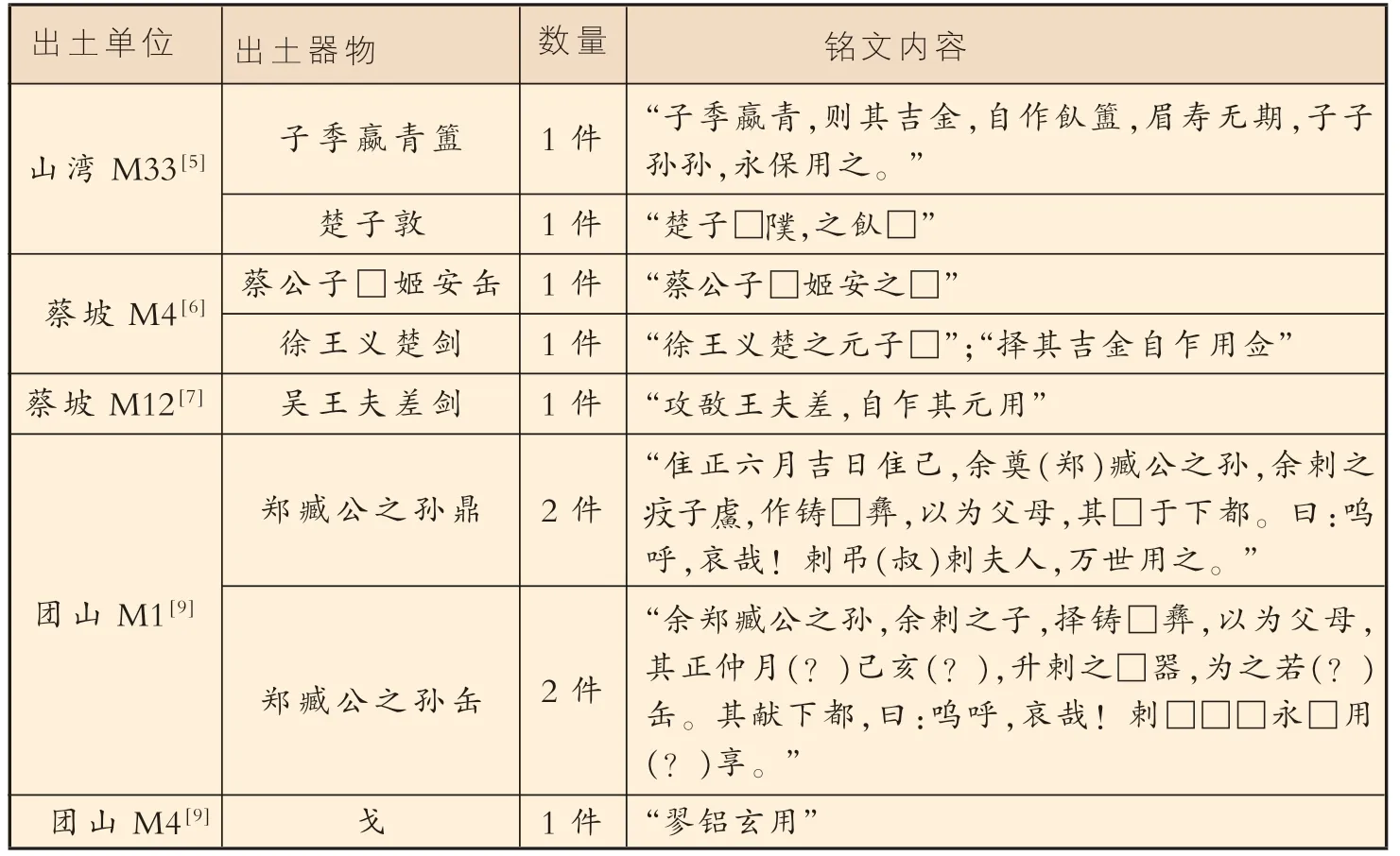

3.铭文与墓主身份研究。铭文考释是判断墓葬年代与墓主身份的重要手段,山湾和蔡坡墓地共出土了10件带铭文的铜器(表1),对于确定有关墓主人身份十分重要,基于这些材料,学者们在本阶段展开了热烈的讨论。

表1 山湾和蔡坡墓地出土带铭文铜器情况一览表*

此类研究首先开始于1976年,蔡坡M12的发掘者根据吴王夫差剑,推测墓主为春秋末期到战国中期之间的一位楚国高级将领[7]。

蔡坡M4发现两件有铭青铜器,关于“蔡公子□姬安缶”上的铭文,陈邦怀认为此器为蔡公子的妻“安”制作[6],张丹则倾向于此物是蔡公子为其女“姬安”所做的媵器[38]。关于“徐王义楚剑”,李瑾认为“徐王义楚”即《左传·昭公六年》所载的“徐仪楚”[39]。

山湾M33出土了楚子敦与子季嬴青簠,黄锡全认为楚子敦中的“子季”为氏、“嬴青”为名、“夜”为字,墓主虽称楚子,但是并非楚君之子孙,而是另立新氏的楚国公族[40]。

团山M1出土4件带铭青铜器,两鼎两缶。基于铭文内容,黄锡全与李祖才认为“郑臧公”应为郑襄公,该器是为其养父母制作的彝器[32]。

这一阶段,整个楚墓的研究取得了显著进展,各种成果层出不穷,不论是分期、分区之类的基础研究,还是楚墓葬制、葬俗的研究,或是以墓葬为切入点探讨楚国的社会政治经济文化等情况都有学者涉猎。相比之下,该地区的楚墓研究尚处于起始阶段,从上述梳理可以看出,更多还是聚焦于基础研究,旨在判明各个墓葬的年代与墓主身份。

(二)展开期:2000年至今

1.分期与年代研究。这一阶段学界对该地区楚墓分期的专门研究主要见于王先福和王乐文的研究以及新发表的该地区楚墓考古报告中。

王先福在这一阶段分别对该地区楚墓中的陶器墓和青铜礼器进行了专门的分期研究。2000年,王先福对该地以往发掘的楚文化陶器墓进行了整合研究,纠正了团山墓地简报M2、M5的分期,在此基础上大致总结了该地区楚墓每个阶段的特征及演变规律[41]14-17。2010年,又对2004年余岗墓地发掘出土的青铜器进行了分期研究[42]。

2010年,王乐文对包括该地区在内的江北地区楚墓进行了详细、系统的分期研究,首次建立了长江以北地区楚墓的统一分期编年序列,纠正了已有的一些错误认识[33]14-17。2019年,其又在国家社科项目结项报告中,专门对该地区新出版的《余岗楚墓》报告中存在的“对部分日用陶器定年偏晚的问题”进行纠正和调整。

2010年以来,有关该地区楚墓先后出版了4部重要考古报告。其中,《余岗楚墓》将2004年清理的179座墓葬分为4期6段,年代从春秋中期后段一直延续到战国中期前段,将王先福论文中原定为春秋晚期前段的M241、M279和春秋晚期前后段之交的M237统一改为春秋中期晚段[12];《襄阳黄家村》将出土器物形制清楚的20座楚墓分为战国早、中、晚三期[22];2019年出版的《襄阳卞营墓地》将清理的周代墓葬分为7期14段,其中楚墓属于3期到7期,年代为春秋中晚期至战国晚期[19];《襄阳沈岗东周墓(西区)》将发现的楚墓分为5期9段,年代从春秋早期一直到战国晚期[23]。

最后,特别值得一提的是,2015年,袁艳玲和张闻捷在刘彬徽《楚系青铜器研究》的基础上,对楚系青铜器进行了系统的分期研究[43],该地区蔡坡、余岗等墓地出土的青铜器也被纳入其中。

综上所述,该阶段,学界对该地区楚墓的分期与年代研究有了较大的进步,一方面研究成果更多、更系统,另一方面分期更加细致。尤其是王乐文的研究,不仅纠正了以往的分期错误,而且还将该地区楚墓的分期与整个长江以北地区楚墓的分期进行了对接。

2.分类研究。分类研究同样可分为专门研究与综合研究,专门研究仅见于各个考古报告中,如《余岗楚墓》首先将墓葬依据棺椁和随葬品情况分为3大类,又以墓坑形制细分,共分为6类[12]。《襄阳沈岗东周墓(西区)》首先以葬具分为4大类,接着又以有无墓道、台阶、壁龛以及随葬品的情况进行细分,共分为11小类[23]。

综合研究主要是学者们在更大范围内对楚墓开展分类研究,其分类方法各有侧重点,下面挑3个比较重要的进行介绍。王乐文在其博士论文中使用“常量”与“变量”分类法,即大多数墓葬中可观察到的要素为“常量”,某些不具备普遍意义但通常在分类中能起到决定性作用的要素为“变量”。由此以墓室面积为纵轴,随葬品类别、棺椁重数为横轴,统计了每一时期所有墓葬的具体情况,验证了各个要素之间存在的密切关系,最后将墓葬分为甲、乙、丙、丁、戊5类[33]116-124。 若以此方法分类,该地区楚墓大部分都应该属于丁、戊类墓。

张闻捷则利用随葬礼器组合情况对墓葬进行分类,将随葬的仿铜陶礼器分为3种组合形式,襄阳地区的大部分仿铜陶礼器墓都为“B类组合(子母口高蹄足盖顶、盏、圆壶)”[44],属于楚国基层社会的主流组合。

尚如春则将统计学方法引入了墓葬分类研究中,在以鼎数和墓圹规模进行分类后,利用聚类分析对分类结果进行了验证与优化[45]。不过该分类主要在青铜礼器墓中进行,对仿铜陶礼器墓着墨甚少。

专门研究中,考古报告的墓葬分类更多的是为了便于编写报告,并不具备研究社会等级或人群构成的意义。而综合研究在分类过程中并不太关注该地区的低等级贵族和平民墓。

自20世纪70年代楚墓分类兴起至今,放眼整个楚墓分类,乃至东周墓葬分类研究,学界都没有形成统一的标准,尽管大部分学者都认为应该综合考虑多种因素进行分类,但是在实际操作过程中或是各有侧重点,或是分类步骤有所不同。

3.墓地布局研究。墓地布局研究旨在探析墓葬背后的人群组成和社会组织。此阶段有部分学者开始尝试在分期研究基础上探讨该地区楚墓的墓地布局问题。

王先福总结了邓城区域楚墓地分布的特点,探讨了各个墓地的性质,认为分布于北部矮丘的山湾、蔡坡墓地应是楚下等贵族的族墓地,墓主可能为芈姓族人或与其有直接关系的人;而分布于东部低岗的团山、韩岗、沈岗、余岗的则为最低等贵族与庶民的共用墓地;另外,团山、余岗墓地可能早期还作为其他诸侯国的遗民墓地存在过[46]。尚如春在其博士论文中以排列规律的余岗墓地为例,考察了该墓地的历时性变化,认为该墓地随葬陶鬲的墓葬与不随葬陶鬲的墓葬属于两种不同的人群,他们最初有各自独立的埋葬区域,但随着时代的发展,两类人群埋葬区域的界限逐渐模糊,最后相互融合[45]。

以上两位学者对墓地布局的研究属于两种不同的研究思路。王先福是从邓城地区整体出发,探析各个墓地的性质和族属。而尚如春则单从余岗墓地出发,分析了墓地内的人群构成。如果将两种方法结合起来,相信能够更好地开展墓地布局研究。

4.文化交流与互动研究。这一地区的楚墓材料对于研究邓、楚的关系相当重要。早在1986年,杨权喜利用墓葬资料佐证了文献中关于楚国扩张的记载[47]。本阶段,陈朝霞[48]、余云祥[49]也依据墓葬材料研究了这一地区由楚到邓的文化变迁。

另外,余岗、沈岗、蔡坡墓地出土的部分青铜器也表现出春秋时期江淮地区青铜器对该地区的影响[50]。

5.随葬品研究。此阶段,还有学者对该地区楚墓随葬的青铜器和玉器进行了专门探讨。

在青铜器研究上,何佩瑶专门探讨了该地区楚系青铜器的“铸造体系”问题。通过对楚墓出土青铜器器型、纹饰、铭文、铸造工艺的综合考察,提出这些青铜器应为本土铸造,且与江荆地区的青铜器存在较大共性[51]。

在玉器研究中,杨小博对东周楚墓随葬玉器进行的分类、分期、分区及其使用制度研究[52],韩静对楚地玉器的特征、用途、象征等方面的研究[53]都涉及该地区有关楚墓。

由上所述,到了21世纪,随着考古发现的剧增,该地区的楚墓研究也有了显著进展。不仅从分期上纠正了上一阶段对团山墓地陶器墓的错误认识;在研究内容上也更加深化,从基础研究转向通过墓葬探析社会组织、人群构成等相关研究,如王先福和尚如春通过对墓地布局探究邓城地区的人群构成,何佩瑶通过青铜器研究该地区的社会生产情况。

三、现状与展望

通过上文的梳理,我们可以看出,古邓城地区的楚墓发现与研究,自20世纪70年代以来,经历了近50年的发展,在取得了显著成绩的同时也存在一定的不足。

首先,该地区楚墓发现与研究起步较晚。从楚墓和楚文化研究的发展历程看,20世纪70—90年代属于楚文化研究的蓬勃发展期,而此时该地区楚墓考古与研究工作才刚刚开始,比其他地区楚墓研究晚了至少一个阶段。

其次,该地区楚墓研究也较为滞后。例如分期问题,20世纪70年代末,江陵雨台山楚墓就已经纠正了楚陶器墓的分期错误,但是该地区迟至21世纪初才纠正。

最后,进入21世纪以来,整体楚墓研究逐渐深入,分期与年代框架更加精细,随葬品和器用制度研究,葬俗、葬制等礼制方面研究也越发丰富。相比而言,该地区在研究内容、研究方法上还存在差距,如对仿铜陶礼器墓和日用陶器墓的关注不够,从墓葬的变化看该地区社会文化变迁等深层次的研究依旧较少,对地理和政治地位的重视程度不足,等等。

该地区新发表的墓葬材料较多,楚墓研究空间较大,如何充分利用墓葬材料值得我们思考。期待学者未来能够在以往考古工作的基础上取得突破和创新,推动楚墓研究往更深层次发展。

本文得到黑龙江大学研究生创新科研项目“邓城周边地区楚墓的初步研究”(YJSCX2021-117HLJU)的资助。