从风险视角透视积极福利建构的耦合策略

2022-04-23魏成

摘要:积极福利的建构是实现人民美好生活的制度保障。矿区移民作为工程移民的一个重要群体类别,在其社会空间转向中人为风险的生成是无法回避的现实问题。基于对内蒙古E旗矿区移民现实景象的观察与思考,发现以丰裕现金福利作为保障的背后,缺失的是以明确主体权责、提升自我能力、构筑风险意识为导向的积极福利建构反思。通过呈现矿区移民面临社会转型中传统到现代的生活、生产转向,责任隐没中主体权责的迷失与道德机制的失效,以及无目的自我的个人自主性需要和反思能力匮乏等多重风险困境,尝试寻找积极福利建构作为化解矿区移民风险的耦合策略。其关键在于围绕“矿区移民”这一主体与政府、企业、社会组织的多方互动,从权利与责任的平衡、团结与合作的培育、排斥向包容的转向,窥探他助向自助转变的多维积极福利建构可能性,以此作为矿区移民应对现实风险和构筑未来可持续生计的一种理性制度尝试。

关键词:矿区移民;风险社会;积极福利;能力再造

中图分类号: C916 文献标识码: A 文章编号:2096–7640(2022)01-0086-11

新时期的国家发展核心在于改善民生和完善保障体系。习近平总书记在十九大报告中提出新时代中国特色社会主义思想,把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,把增进人民福祉、促进人的全面发展作为发展的出发点和落脚点。其中蕴含着人民至上的价值立场、以人民为中心的价值取向、实现人民美好生活的价值目标,形成的是一个逻辑严密的价值体系,其价值真谛是人民美好。[1]使人民有获得感、幸福感、安全感,更加充实、更有保障、更可持续。[2]映射出的是人民美好生活的福利建构。然而,草原矿区资源开发过程中的外迁农牧民群体(以下简称“矿区移民”)却面临着现实移民搬迁中的风险与机遇,这让他们美好生活的开启呈现出风险与福利相伴而行的耦合。吉登斯指出,风险一方面将我们的注意力引向了我们所面对的各种风险——其中最大的风险是由我们自己制造出来的——另一方面又使我们的注意力转向这些风险所伴生的各种机会。[3]66传达的是风险中“机会与创新”的积极面向和“安全与责任”的消极面向。面对风险与福利的并存,深入分析、探寻矿区移民在面临现实困境时能否及如何获取积极福利,这对矿区移民这一特殊群体来说,是从多层面、多主体间构建积极福利体系以及实现美好生活的必经之路。

基于此,笔者于2017年开始关注内蒙古E旗因矿产资源开发而形成的矿区移民群体。该区域位于蒙陕晋煤炭资源富集区,矿业资源开发是该区域主要的经济支柱产业和发展引擎。E旗作为矿区移民转移安置的典型区和补偿政策制定实施的先行区,在为矿业发展营造良性运行环境并解除因开采面不断扩大带来的地表沉陷风险的过程中,于2011年出台了《 E旗矿区移民安置补偿暂行办法》(以下简称《办法》),采取一次性搬迁安置、沉陷区土地一次性补偿和土地流转相结合的方式,以现金补偿作为转移安置主要保障措施,在制度层面形成了矿区移民搬迁安置补偿的合法性路径,并为矿区移民集聚了现金资本。E旗矿区移民安置的补偿性制度是在移民安置的风险化解以及权益保障中出台并得到完善的,被看作是在可预期风险中化解社会不稳定因素的政策措施。然而,地方政府却未能寻找到影响矿区移民可持续福利构建的关键因素。本研究基于对内蒙古E旗矿区移民现实生活情景的观察,将其作为个案开展质性研究,在遵循研究伦理原则下对10名矿工移民、5名政府部门和社区工作人员进行深度访谈,具体访谈对象见表1。资料分析借助情景分析法,审视矿区移民面临的现实风险困境,进而深层次地挖掘风险社会矿区移民的积极福利建构的耦合策略。

一、文献回顾:移民类型化与权益导引

移民是伴随着社会发展而产生的[4],移民过程中显现出的社会问题成为研究者和政策制定者关注的焦点话题。[5]我国移民研究主要关注于工程移民、生态移民和国际移民三种类型,涉及移民补偿安置、权益保障和劳动与社会排斥等内容。[6-9]从移民群体类别划分来看,工程移民研究中的水利水电移民是学者最为关注的领域,尤以水库移民问题研究最为深入,因其影响最为深远、涉及面最广、实施难度最大,是十分复杂的“人口—资源—环境—社会—经济系统”的破坏、修复、调整和重建的系统工程。[10]生态移民研究关注的是移民在经历了搬迁的怀疑、适应的沮丧和后续生计发展的忧虑,[11]68强调的是地理区位中的生态脆弱性与人的可持续性发展关系。它以贫困治理为目标,研究关注的是生存导向、主体导向中贫困户的生活、生产、社会三维空间切换,探索的是贫困生发、治愈与治理的逻辑。[12]国际移民研究则聚焦于民族认同感、文化价值观和宗教信仰等因素带来的移民融入适应、偏见和排斥产生的根源分析。[13-15]

回溯移民权益和福利研究,学者们是在“三个基于”的目标上进行推进研究的。首先,学者基于土地价值因素的移民补偿标准方案[16],探讨单一的土地安置和尝试建立土地立体化、多维度的补偿标准。从失地表象背后的附属权益(生活保障、就业机会、土地财产权利、使用权、承包权、收益权、经营决策权、知情参与权)的流失[17],来探寻补偿内生交易的不公平[18]和后续社会援助保障体系的缺失[19],并呈现出移民保障的法律法规的不完善。因此,学者建议通过设计以土地为基础的规划、倡导自主择业和制定可持续发展计划[20],积极发展“以集体土地使用权作价入股”“以征地补偿安置费用入股”的补偿模式[21]和利益相关者参与机制[22],开展社会监理监测[23],推进后期扶持社会保障基金设立[24],让移民共享企业资产增值收益[25],形成移民权益保障机制[26]。其次,基于生活保障和改善的福利策略研究,研究从“物”转向“人”,强调应以建立居住、身心健康、子女教育的社会保障机制为福利获得手段,[27] 关注以需要为目标导向,以可满足社会需要的制度安排来建构宏观制度。[28]最后,则以个体的可行能力为切入点,将移民自身存在的利益表达能力欠缺、经济参与能力薄弱、社会机会不足等作为能力缺失的主要方面进行分析,[29]强调教育就业指导下自身技能提升在福利建构中的重要性[30]。以上研究不仅关注到不同类型移民的基本生计与托底保障,也初步探讨了移民福利层面的可持续发展。以上呈现的是学者对移民现实风险的应对之策,是对“现金补偿”的获取与完善,看到的是“现金补偿”在保持社会稳定和移民群体获取可持续生计中所具有的優势资本效能,未能看到的是移民群体在通过风险投资换取持续生计时,因自身能力缺失可能诱发的风险。因此,基于风险化解与制度性福利的伴生性耦合发展带来的积极福利建构,作为移民可持续生计获得的制度机制的研究存在不足。本研究拟从风险视角透视积极福利建构,并对矿区移民福利建构中存在因主体间能动性不足而产生的困境进行分析,以获取在矿区移民群体积极福利建构中有关理性制度的启示。

二、风险与福利:理论阐释与回应

在矿区移民安置的整个过程中经济补偿制度被政府作为有效开展移民工作的前提,并以此寄望移民安置的稳定与和谐。但安置补偿是否是化解矿区移民群体风险的积极有效措施或良性制度,可能不能过分乐观,因为再高的补偿安置标准也难以弥补移民过程中所带来的各种风险,这既成为福利建构的阻碍因素,也在一定层面上成为促发福利建构的因素,这便为从风险透视积极福利建构提供了可能。

(一)悄无声息的人为风险

随着工业化的发展,多样态风险成为现代社会不可或缺的特征。乌尔里希·贝克在阐释“风险社会”概念时指出,人们正置身于一个危机和风险的社会中。[31]风险所涉及的是那些我们主动寻求与之面对以及对其进行评估的危险。吉登斯从制度主义入手进行解读,认为风险社会是现代性的一个阶段。他把“风险社会”看作是“现代性”的根本后果,并将其划分为“简单现代性”和“反思现代性”。他从反思现代性的视角阐释了社会系统的再生产特性,其核心反映的就是社会的重构与变化,聚焦的是“思想和行动总是处于连续不断的彼此相互反映的过程中”[32]。这一切都是基于“反思”而进行的。

社会系统的再生产使得人类不得不面临外部风险与人为风险的双重困扰。外部风险是大自然本身孕育的风险,是人为无法改变的,人类只能被动地承受。人为风险则是“由我们不断发展的知识对这个世界的影响所产生的风险,是指我们没有多少历史经验的情况下所产生的风险”。[33]22在人类干预自然的过程中,社会系统也在被不断建构。自然诱发的外部风险也正在社会重构与变化中转变为人为风险。现代社会中人为风险的呈现,使我们在认识、预防风险中探寻发展;应对风险能力成为必须关注的议题。吉登斯关注由社会制度所带来的风险,而且更重视风险对个人的影响。他认为人类发展中的不平衡性、不确定性、不稳定性加剧了风险社会所显现的不安全感。[3]66

吉登斯“风险社会”理论重点关注的是在由外部风险转向人为风险过程中,人类对自然界的改变和人类自身发展而带来的风险。这一风险在社会再生产的实践中彰显出了人为风险所具有的影响与推动的双重特性,强调了风险是变化的、运动的,是社会的助推器。他从制度层面的“事后补救”转向“事先预防”,更加具体地对风险社会进行最为全面和深刻的解释,从风险结果上更景象化地阐释了现代性。矿区移民是在矿业开采过程中,政府评估矿业开采所带来的地质沉陷而采取的预防措施所形成的移民类型。地方政府在转移矿区移民时更多看到的是矿区移民生活住房与环境的现代化,注重以现金补偿作为生计保障带来资本优势下的社会稳定,而未能全方位地分析矿区移民转移后的多样态风险。如矿区移民群体在能力缺失和对未来可持续生计需求的矛盾张力下,采取以追求民间借贷、获取高额利益来弥补生计,导致矿区移民在搬迁过程中将现金资本优势转为人为风险的特有现实困境。基于对风险社会的认识、理解与分析,寻找如何解除潜在人为风险便成为必须关注的问题。吉登斯在“第三条道路”中从制度主义层面给出了积极福利的构想。

(二)未来指向的积极福利

吉登斯将“第三条道路”作为政策制定框架进行表述,试图解释并帮助人们适应急剧变迁的世界。[3]27这其中突出两个转变,一是消极的社会福利向积极的社会福利转变,二是以促进人们工作的积极措施替代收入援助的消极措施的转变,强调的是由“福利国家”走向“助人自助国家。[34]139-144积极福利的目标是帮助公民在时代重大变革中找到自己的方向。[3]67其内涵外延所强调的是自我实现和责任,目标是在推动人的发展,社会政策手段旨在增强人自身的生存能力。[35]

积极福利理论的核心内涵主要体现在自我生存能力、多元主体、权责统一、风险意识四个层面,最终达成幸福目标。从自我生存能力的提升来看,积极福利的目标是培养“自发地带有目的的自我”(autotelic self),不刻意回避风险或者设想“其他人会解决这些问题”,而是积极地面对风险困境。倡导反社会排斥(exclusion)行为,力图建设“包容性”(inclusion)社会,借此缓和群体对立。强调对弱者的保护以及开发自身资本的援助,推动形成政策实施的多元化主体合作机制。通过团结与合作,鼓励个人积极参加社群的公共生活,为社群服务,培育积极的公民社会,[3]82主张福利开支不再完全由政府来创造和分配,而是由政府与其他机构(包括企业)一起通过合作来提供,建立起“社会投资型国家”[3]115。从权利与责任的统一来看,积极社会福利更加关注个人的责任,需要不断提升的是个人义务与权利的对等。探寻的是人与社会之间的一种新型关系、寻求一种对于权利和义务的重新界定,[3]68即“无责任即无权利”,政府对于公民和其他人负有一系列责任,包括对弱者的保护。这种责任与权力不仅仅适用于受益者,而且适用于每一个人。从培育有效风险管理意识来看,有效风险管理意识是更大几率地将人为风险中的积极推动性因素发挥出来,并在积极推动中进行富有活力的改革,改革的目标在于追求幸福。因此,实施积极福利理想的政府其目的必然是鼓励人们追求幸福,而幸福的实现是由安全(心灵和肉体上的)、自尊、自我实现的机会以及爱的能力所推动的。[34]139因此“我们应当倡导一种积极的福利,在我们寻求个人自主性的需要以及更加具有反思能力的同时,公民个人和政府以外的其他机构也应当为这种福利做出贡献,而且它将有助于财富的创造。”[3]121本文基于吉登斯对于风险社会和积极福利的基本主张,对矿区移民存在的一般性风险和以民间借贷换取生计带来的特有风险进行解读,进而透视积极福利建构的耦合策略。

三、现实困境:矿区移民的风险社会

在矿区移民安置过程中,只有真正全面地认识矿区移民、理解移民群体,才会真正感受到矿区移民在社会变迁中所发生的改变,既看到移民搬迁后所具有的一般性困境,也看到因政策差异带来的特殊困境。只有走进矿区移民群体,那些内隐于日常生活中的现象才能被呈现并予以理解和阐释。矿区的开发是地方发展在追求经济发展的基础上所产生的工业化资本,带来经济增长的同时,也伴随着风险社会的产生与蔓延。矿区移民作为经济发展中非自愿性工程移民,迁移表象所呈現的是生活环境的急剧变迁、原有共同体的解体。在现实的显性场域中看到的是从传统到现代、封闭到开放、农业到服务业的转向;隐性场域中看到的是制度局限和城乡分割的二元户籍制度所引发的社会保障的城乡区隔,使农民本已弱化的社会福利处境无法在制度中得以保障,这其中释放了大量的风险因素。加之矿区移民个体认知惰性,风险总量加大、风险的广度和力度变强便成为必然。[36]

(一)社会转型:从传统到现代的信任风险

人类社会现代性的生成与发展是一个诸多复杂因素交织的变迁过程,个体与社会生存环境的努力融合,是对社会文化、生活方式、价值观念的努力应对与接纳。这种应对是以自身原有的生活习惯解构作为前提条件。移民的适应行为是动态的、不断变化的,受到了移民家庭条件、移民年龄、教育程度、个性和生活环境等综合因素的影响[37],而更为重要的风险因素来源于“外源被迫解构”。[38]政府主导推动的移民搬迁安置,看似是物理环境的改变,实则是社会转型中矿区移民从空间到自身的解构,是从空间场域的外缘逐渐走向信任价值的内核解构(见图1)。

矿区移民安置区的空间位置是由城市规划中见缝插针安置与边缘集中安置相结合而构成的,原本的共同体在安置中被区隔与边缘,使得原生共同体解体,并形成与当地人群交往的屏障。居住环境一改原有农村生活居住中以自家独立院落为主、人均居住面积宽敞、家禽和种植作为满足自身生活需要的方式,移民安置后空间变为狭小的集体公共区域,人均居住面积减少,原有自给自足的绿色养殖业和种植业也随之消失。

虽然政府在住房安置上给予每人30平方米的免费安置,我们家4口人,换置了120平方米的楼房,房子住起来不错,但我们没有了活动、生产的小院,原本可以在小院中拉话(交流),现在想要和原来的邻居见个面只能到社区中,不习惯,上下楼很麻烦,最重要的是日常吃喝开销增加,这个小区偏僻,不方便,生活成本提高了。现在小区边边上好多人开始种地,就这习惯不好改。(矿区移民-GR001)

矿区移民面临生产方式和生活习俗的重大改变。生产方式上,因矿区移民文化程度低,自身知识以传统社会中的农耕知识为主,农业生产与小商业家庭补充的就业模式是移民前的主要生计来源。在社会空间转型后,城市生活的现代性决定了矿区移民只能以稳定性差、短期务工为主的自谋职业为生计出路,就业风险的加剧导致矿区移民群体难以适应现代社会的生活与生产。生活习俗上,政府尽量在保证移民生活习俗相似的村庄集中安置,但由于城市空间的有限性,带来的是区隔位置的边缘融入与交往参与的磨合困境,改变的是传统社会人际关系。传统社会是以传统血缘、亲戚为纽带形成的人与人彼此联系的亲密熟人社会,确定性和不易变性是熟人社会的主要特征,在这种社会关系中人与人之间联系密切,权利与义务明确,每个生活单元都是一个有机的共同体。[39]矿区移民的安置区位在城镇规划中已然无法改变,因此,矿区移民的关系纽带则转向为以邻为主的个体生活模式,血亲空间距离在搬迁安置后予以扩大。这种空间区隔化下的成员个体化,导致矿区移民中的部分群体没有了原有的生活交集。在矿区移民未能适应新的生活时,他们无法整合全新的社会力量,其结果必然对原有和现有的一系列关系产生信任危机。信任就其本意而言,与风险密切相关,是“对产生风险的外部条件的一种纯粹的内心估价”,[40]268也是矿区移民对他人和社会群体形成依赖和认同的心理基础。信任作为社会多元主体的凝聚因子,当“离开了人们之间的一般信任,社会自身将变成一盘散沙,因为几乎很少人有什么关系能够建立在对他人的确切认知之上。如果信任不能像理性证据或个人经验那样强或者更强,那么很少有什么关系能够持续下来”[41]178-179。

政府引进大型企业开采煤田,这其中存在市场利益开发关系。企业给我的补偿,是不是和国家的一致我们也不清楚,但我们这里有文件政策。我们现在相当于把地租出去,政府作为中介,不知道有没有想过煤是有限的,挖完后谁给我们钱……现在分配方案是公开的,我们也看看,也听听。企业的资金和政府的政策都是村委会告知我们的。搬到现在这个小区,每天有一些人给我们组织活动,宣传政策,看到的都是我们有钱,提升我们的生活,但根本不清楚我们想要的是什么,其实我们自己也不知道自己想要什么、缺什么,稀里糊涂地活吧。(矿区移民-GR005)

这其中所阐释的正是矿区移民在不信任中被加剧的自我否定。也从侧面呈现出了从传统向现代生活、生产空间转向时风险人为化、风险潜在化、风险复合化的特征。[42]

(二)責任隐没:权责的迷失与道德机制的失效

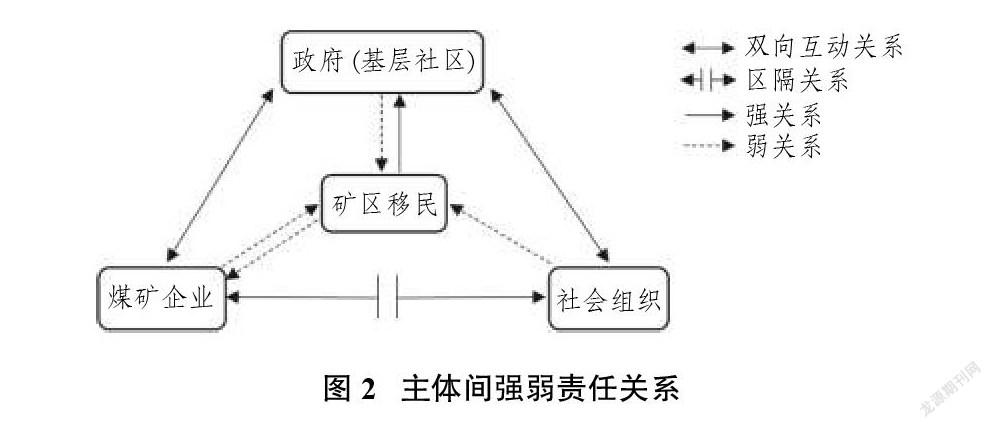

风险一旦出现就会自然而然地产生责任问题,而人们在处理这些风险的过程中总是设法回避责任。[43]在矿区移民风险生成中既有主体间权责的隐没,也有最基本道德规范的缺失。矿区移民作为权责关系的核心聚焦点,涉及政府、企业、社会组织与其互动中的权责关系,主体间关系的强弱呈现出的是责任隐没和道德规范的缺失(见图2)。

政府在所有参与主体中掌握着核心管理权限,具有行为主体承担相应义务的责任。虽然在矿区移民搬迁中政府出台了一系列政策,并尽可能明确主体间的责任,但政府往往成为移民遇到现实困境时首先寻求解决问题的主体对象。

E旗是在2009年开始逐步实施矿区移民搬迁工作的,政府层面设立了补偿办,负责与镇政府对接,配合镇政府工作。2011年正式出台了《E旗矿区移民安置补偿暂行办法》,并不断地进行了完善。2009年至2012年矿区移民找政府解决问题的相对较少。2012年由于煤炭资源价格下跌,经济不景气,本地有些移民通过参与民间借贷获取收益,都受到了危机的影响,本金没办法要回,矿区移民开始找政府出面解决问题。政府无能为力,我们的初衷是将制度制定得更加全面,做好制度,把控风险。但当这一问题发生时,我们只能根据现有保障制度以及法律途径解决移民面临的困境。我们也是在不断地摸索完善。(工作人员-JT004)

这说明制度机制虽然在相关领域逐步健全,但当风险来临时,责任的缺失也会使得政策机制在风险应对中失效,因为政府在矿区移民安置中强调的核心在于单一化移民导向的制度建构。正像詹姆斯·C.斯科特所指出的那样:“某些类型的知识和统治需要缩小视野。狭窄的管道式视野的最大好处就是可以在复杂和难于处理的事实面前只集中关注有限的一些特征。这种过分简单化又会反过来使处于视野中心位置的现象更清晰,更容易被度量和计算。简单化加上同类的观察可以对已被选定的事实得出总体和概括的结论,从而形成高度简化的知识,并使操纵和控制这些事实成为可能。”[44]地方政府在矿区移民安置中所强调的就是简单化推进移民安置,而未看到其内在的隐没性风险正在集聚着爆发的能量。这反映出政府在关注地方经济发展时,其关注核心在经济快速成长,而对经济背后的风险考虑不足,能够有效保障移民稳定的福利制度是缺失的,其结果是没有事前的风险预估,事后的风险应对更是无力。

政府在经济社会发展中与企业的互动关系是建立在地方经济成长背景之下展开的。发展是政府的核心利益,利润是企业的核心利益,政府为发展地方经济可能会让渡某些利益或是默许某种行为。这反映出的是主体间关系中价值观和目标取向的偏差,因此在现实风险中导致“管与不管”的主体扯皮现象,就成为责任隐没的形式之一。政府的政策认定企业在矿区移民安置过程中承担的主要任务是经济层面的资金供给,这也是造成政府成为风险中承担责任主体的诱发因素。

政府在整个矿区移民搬迁中对于企业所强调的就是资金的提供,以及日常生计的补充,补充的形式也是折合为货币予以发放。但也在尝试其他类型的保障,因为没有可参考的政策,所以我们也在努力地探索。(工作人员- JT006)

政府与社会组织的关系是建立在社会组织承接政府服务职能之中,拓展“以人民为核心”的服务之上,社会组织提供服务的前提是政府购买服务。矿区移民在空间转向中虽然已经进城,但其身份依旧是农民,其主要的基层治理依然在原有村委会框架之内,其所移入的社区,无法为矿区移民提供正常表达利益诉求的途径。双向互动中,基层政府的主导权依然是主要的推动力,社会组织的自由裁量权相对匮乏,公众参与陷入失衡状态,参与“号召化”现象凸显。这种失衡既是社会组织与基层政府责权的失衡,也是村社的失衡,更是移民身份的失衡。当风险来临时,社会组织没有相对成熟的自主性,应对风险则成为不可能之事。企业与社会组织之间的互动虚化,其互动机制的阻隔是制约双方合作发展的因素。政府未能在企业与社会组织建构关系中发挥责任义务,因此两者间的阻隔失衡也是自然现象。

涉及矿区移民原有土地资金分配的事项都由原村委会负责,我们社区主要负责社区层面的福利开发,找社会组织开展一些居民间的文娱服务,居民们也愿意参加。我们会配合村委会一些工作,因为现在村委会和移民不在一个地方,我们为村委会还提供了社区的办公场所,我们能做的就是这些。现在主要是治理好现有社区,但是遗留问题存在,难度也很大。(工作人员-GR001)

矿区移民面临的是自身权益流失,这其中涉及财产损失、环境改变的显性权益流失以及社会资本、技术与知识、区域权益等隐性权益流失。环境是一系列移民权益赖以存在的前提和基础。[45]70当移民离开自己长期生活的家园和土地时,移民的土地所有权、使用权被重新收回、分配,原有空间中可利用的社会资源与自然资源消失,技能与知识的流失并不是知识内容质量的流失,而是在空间结构发生根本性变化时,技能与知识不能再作为人力资本创造自身生活财富,社会秩序的转向带来的是自身权利的解构。这一过程中,无论是作为核心主体的矿区移民还是政府、企业以及社会组织,他们对于自身行为的反思都存在局限,致使预见能力不足。政府未能在与企业互动中为企业界定有效的权责关系,未能在政府的行政体系中优化已有的资源配量,折射出政府自身行为、反思能力的薄弱。企业责任的缺失映射出的是企业社会道德责任的缺失。当风险呈现于现实情境之中时,风险责任反映出的便是主体间责任的缺失。

(三)无目的的自我:个人自主性需要及反思能力的匮乏

“自发地带无目的的自我”是在说明矿区移民在面对搬迁及社会转型的风险时所固化出的“其他人会解决这些问题”的思想。通常情况下,在一个相对封闭、单一与稳定的社会环境条件下,个体生活成长的变动性相对较小,就会导致自我意识养成、塑造与建构不确定性生成的外在因素也就越少。[46]矿区移民传统生活空间场域的固定化,自我意识形成的环境单一化,致使所型塑的风险意识相对较弱,这种固化而简单的风险意识,往往会对风险产生回避,这也是矿区移民自身缺乏自我反思性的根源。矿区移民描述了他们在获得补偿款时的欣喜与对风险的毫无觉察。

煤炭资源价格高涨的那几年,我们这儿的人,手里的钱会进入民间集资领域,获得超出银行理财的收益。在获得安置补偿费用时,自身也在思考未来搬迁后的生计,在当地借贷大多数是半公开或者秘密状态下进行的,一直挺顺畅的,没考虑什么信任,因为都是有经验的人作为中间人。在领到安置费时一并将安置费借予企业,不同人家不一样,这是财富快速增加的捷径,主要是家人介绍,不用工作还有高的收益。在2015年经济发展不行了,钱没了。利息拿不上,本也没了,有些人家的安置补偿款成为永久的数字。(矿区移民-GR010)

矿区移民希望从放贷中获得利益的生计途径戛然而止,诱发争议和纠纷的可能因素上升,这其中存在严重的借贷双方信息不对称,无法用信用评价来预估风险,同时村民普遍法律意识淡薄,还出现操作不规范、借贷手续不全、缺乏法律保障、以家庭亲属关系维持连带“信誉”等现象,从根本上显现了移民对于社会转型中自身需求以及对现实生活匮乏的思考与反思,矿区移民无法对自我生计途径与自身拥有的技能有足够清晰的认识,无法对自我资产的增值与建设以及自身可发展能力的提升进行思考,也无法对在空间转向中积极思考作为城镇新移民如何适应全新的生活环境以及如何在新的环境中体现个人责任与义务的对等性,所以當风险来临时,移民化解风险的途径只能直接指向地方政府。

移民群体内部会集合,是因为移民群体面临着相同困境,集体利益是号召的力量、以群体性规模调动移民参与热情,通过到政府广场、企业门口抗议、静坐等非理性手段要求政府解决问题,移民情绪的失控,加上各主体之间的制度框架,政府强调安置中的合同有效性,煤矿企业强调资金拨付以达到政府要求,因为生活转向的民间借贷困境,使得移民希望政府出面解决。借贷企业资金链的断裂,无法支付集资中的巨额款项。移民会选择非理性手段,通过群体性事件以表达对政府和企业的不满。(工作人员-GR007)

在民间借贷事件的前期处理中,地方政府采用行政手段甚至动用政府财政资金防止风险扩大,进一步诱导公众产生“出事找政府”“政府会兜底”的错误判断。[47]在移民个人责任感没有得到自我反思和强调的情况下,政府的兜底意识使得政府财政负担增加,并强化了移民风险化解保障获取依靠政府的思想,这必然将自身本应承担的金融风险推向政府。

2018年移民小区物业的撤离,使得移民小区所有的居民都很气愤,原因是物业费将由移民自己承担,原本物业费用是由补偿办代为支付的。移民普遍认为代为支付这一行为是搬迁后政府应该有的行为,移民强调自己在搬迁时政府说过为他们承担必要的费用。因此,一场抵制物业费的行动在小区逐渐扩大,移民们认为自己受到了不公正的待遇,政府又因多年的代付未获得移民的认可而委屈。(工作人员- GR002)

政府在整个移民安置过程中有试图为居民寻找工作岗位,但因其自身技能与知识的缺失而难以成功。同时在资金补偿中获得的收益使得移民群体中的大部分人产生享受之风,最为典型的是移民小区中麻将馆盛行,并从中生产出一条龙的全时段供餐服务。这即反映出移民思想的固化以及对自我生活的无目标性,也暗含了政府在化解前期风险预设中的理性缺失。这一现象的产生折射出政府精准供给不足[48],现有服务中价值引导功能的弱化。矿区移民在移民搬迁过程中面对的风险,根源在于移民个人自主需求的虚化、反思能力的匮乏。这些问题的产生看似是搬迁移民安置中货币补偿的满足性所致,但尋其根源则在于移民对于自身在搬迁后的生活需求和未来生活方向的迷失,以及福利制度缺失。此外,被民间借贷的利益所诱惑,反映出政府、移民对于市场潜在的风险没有理性的判断。双重主体的风险意识以及福利观念的内在缺失,使得移民陷入生活的困境,由此产生的不满情绪爆发,其情绪的释放与解决的途径必将汇集于政府和企业。

四、耦合策略:转向积极福利建构的可能

而对矿区移民面临的现实风险情境,政府主体有义务在行动中思考并理性辩证地看待积极福利体系中的每一个建构要素,以期给矿区移民所处的风险提供可行的福利路径。现有社会政策、制度对外部风险的把控存在明显的滞后性,单一补偿安置的货币政策以及农村保障措施无法在新的空间中最大化地保障矿区移民的权利。积极福利政策注重对人为风险采取事先预防策略,多主体为风险提供防范的措施。[35]积极福利的事先预防性措施的核心是在自我生存能力的提升中培养“自发地带有目的的自我”,强调政府对民众负有相应责任和“无责任即无权利”的理念,希望达成多主体合作的“自我能力导向”的人力资本投资路径。基于积极福利理念的核心思想,在本土化中思考以“自我能力导向”为主的矿区移民积极福利建构耦合策略,探寻各主体层面权利与责任的平衡、团结与合作的培育、排斥向包容的转向,以此达成抵御风险并建构积极福利的目标,实现他助向自助转变的自我资本积累,促使以积极福利的建构来实现矿区移民的美好生活。

(一)权利与责任的自我转向

在风险社会的现实情境中,每一个主体都有自身的权利与责任。风险责任是通过规范人类的风险意识和行动责任来对人类的行为进行内在约束控制的准则,[49]所以对于主体之间权利与责任的平衡及自我转向是必然与因然的要求。只有当这一准则在实践层面真正地确立起来,才能达成多主体在面对同一问题时的自身转向,转向的目标是对自身权利与责任的平衡化认识与有效性行动。真正做到权利与责任的自我转向就像吉登斯所强调的那样,要建立“时空抽离化机制”使主体真正成为一个可观的共同体。[50]这就要求矿区移民、政府、企业以及社会组织在相互依赖与密切的联系中形成权利与责任的共同体。

当回归本土化思考时,依然要清晰地认识到政府在矿区移民社会福利建构中毋庸置疑的主导性优势,政府应积极扮演“政策制定的召集者”“资源的管理者和提供者”以及“服务指导者”等优势角色,以区别于其他的参与主体。美国学者斯塔林认为,政府责任所涵盖的基本价值在于回应、弹性、能力、责任与诚实。回应是公众与政府在改革中的双向对话,目标在于探寻最有效的解决对策,使政府逐步转向于“服务指导者”角色;弹性是在政策形成和执行中的空间度;能力是强调政府行为的有效性;正当程序则是法治中的程序议程而非主观意愿的行为导向;责任是政府对其外部的某些人和事负责;诚实是对于所有参与主体的信任树立。[45]132-139 政府要对环境冲击下的新境遇做出结构性的回应,注重公共领域的作用,强调要以更大的透明度和开放性进行服务改革,提升自身的风险管理能力。在产生风险决策的每一步上,都需要有相应的协商程序和机制,因为这些机制的缺失,会导致移民表达与博弈的均衡机制失衡。

政府转向的同时,企业也需要在政府的引导下进行自我转向,协商、探索并建立以经济补偿为基础的长效方式。当企业以现金补偿为主时,政府要引导企业尝试建立回归长效保障的资产聚集、增值补偿机制,在补偿政策中构建资产增长方式,避免企业使用货币补偿的一刀切做法,避免市场交易的买卖关系,有利于形成主体间责任与信任的网络关系,这样既可以保障矿区移民长久福利的供给,也可以有效降低矿区移民与政府、企业之间的矛盾分歧,同时也可以抵御来自社会经济发展中的风险。企业要有自主社会责任意识,并非只完成政府所指定的规定动作,企业也要加强与社会组织之间的双向互动,将资产建设的理念传达于矿区移民。社会组织则可进行政策解读,并以此来转变矿区移民对于资产长期增值的理解,使矿区移民在自我意识中接受、建立、形成自身生活的长效保障机制,为政府以及企业的良性运行和发展建立有效和谐的环境。

政府还可积极鼓励并有效培育社会组织,在确保社会组织合法性地位的同时,在空间场域、资本聚集和运作惯习上为其自主性提升提供支持[51],形成责任主体意识,并达成社会组织自主与责任的平衡。使社会组织有能力实施责任转向,并有能力促使矿区移民自身权利与责任平衡意识的内化。个体意识的内化生发的关键在于政府和社会组织将矿区移民作为人力资本,在可能的情况下尽量投资人力资本,而非直接提供经济援助。[3]122这种人力资本投资的目标是激发个人自主性需要以及培育更有反思能力的群体,强化自助能力的提升。帮助矿区移民以积极的视角看待国家在福利治理中的角色作用,有效看待企业的力量与功能,正视社会组织潜在的培育效果。

(二)团结与合作的他—我聚集

团结与合作的他—我聚集强调的是建立区域共同体。共同体的建立是立足于社区平台而搭建的,这是主体间形成新型政治关系的根本所在,而不仅仅是作为一个抽象的口号[3]83。对于矿区移民社区,这不仅意味着重新找回已经失去的地方社团形式,还是一种促进街道、城镇和更大范围地方区域的社会和物质复苏的可行办法[3]83,矿区移民小区通过村社联席会议的共同体,复苏具有地方文化凝聚性的活动,唤醒主体参与意识。传统的项目将被以社区为中心的方式所取代。[3]114社区中心的平台搭建聚集的是多元主体的交流机制,这与积极福利强调公共部门和私人部门之间建立协作机制相一致。平台必然会成为主体间商讨公共利益的载体,此时就将均等对话的机制引入其中,以对人类潜能的开发来最大限度地取代“事后”的再分配。公共项目的伙伴关系可使企业发挥更大的作用,保证公共利益至高无上。[3]129这就为企业和矿区移民之间的对话创造了空间,将双向弱沟通转为直接对话的强沟通。正像柏克所说:“社会是一种伙伴关系,这不仅意味着活着的人之间是伙伴关系,而且意味着活着的人、死去的人以及尚未出生的人之间也是伙伴关系。”[52]

社会组织作为社会支持网络中的主体之一,可以在矿区移民安置小区建构社会支持网,为移民提供物质、信息、情感、自尊等各方面支持,并通过社会交往发展移民的自我意识,因为“人的自我意识是随着个体之间互动的社会经历发展出来”[53]。在参与过程中,矿区移民可以提升自身能力,获得资源,利用好自身所具有的现金优势资源。社会组织通过专业化项目的形式可以联动政府与企业,设计满足政府、企业需求的政策解读、帮扶传达、培育移民素质、可持续生计的能力提升项目。项目的开展既能有效地对矿区移民群体传达政策,又能培育主体间的间接互动模式,通过彼此的了解来化解主体之间的隔阂,共同生活并型塑现代社会所需的公民素质和技能。当政府、企业、社会组织以及矿区移民在团结与合作中聚集起自身资源并将资源聚集于社区平台时,便可为矿区移民找到由生存需要向发展需要的策略,可以在“他—我”资源聚集中为有生存需要的群体匹配生活必需品资源,同时可以在社区平台上以资源的最大化效用来培育矿区移民的自我需求意识,在逐渐明晰需求意识后也将有效提升自我反思能力。

(三)由排斥向包容的转向引导

排斥是在社会空间转向中所形成的,而包容的社会建构强调的是包容中的“平等”。移民的主体身份中所透露出的价值,哪怕其传统本体性价值观在社会变迁中实现了空间转向与自身权责转向,但依然受处于价值主导地位的思想支配,个体在社会中得到的评价以及地位和意义依然以传统价值为轴心。当风险来临时,在原有社会格局中的传统本体性价值会从潜意识中萌生出来,即传统本体价值将个体自我存在的意义寄托在家庭与家族之中,在此基础上形成“以情感的,无条件的、非互相报偿的责任义务为特征”的道德原则。[54]个体的价值依附于群体而存在,个体行为需满足群体利益,强调个体的义务,这是传统价值中包容的良性表现形式。

在现代社会性价值体系中,强调个人的权利,认为个人是社会的主体,是主体性的存在。[55]这必然会导致排斥的出现。矿区移民群体内部的排斥虽然在当下不会很快呈现出来,但在长期的移民安置生活中出现排斥的可能性非常大。因此,为了能让包容长时间出现在矿区移民群体间,矿区移民群体应与当地群体形成共识,消除或是降低排斥。社会组织可在矿区移民参与公共空间活动时进行重塑,如通过教育投资方式来提高公共教育,维持一套资源充足的服务体系。[3]111教育投资是移民价值,信念、反思提升的可能路径,也是政府履行责任的一项势在必行的任务,它是“可能性”再分配的一个重要基础。[3]113这又再一次回到权利与责任之中,需要在排斥和包容中建构信任。信任就其本意而言,与风险密切相关,是“对产生风险的外部条件的一种纯粹的内心估价”[40]268,是个体对他人和社会群体形成依赖和认同的心理基础。信任是最重要的社会整合力量之一,“离开了人与人之间的一般信任,社会自身将变成一盘散沙,因为几乎很少人有什么关系能够建立在对他人的确切认知之上。如果信任不能像理性证据或个人经验那样强或者更强,那么很少有什么关系能够持续下来”[41]178-179。散沙即为排斥的后果,使得孤立的个体没有生活的交集。因而建立关系成为应对风险抑或构建积极福利的关键一环,关系即为包容的互动,是每个生活单元有機的共同体。建构一个包容的社会,为那些不能工作的人提供基本的生活所需[3]114,这是政府和企业的相对责任;同时为人们提供多样性的生活目标,这是社会组织和矿区移民的相对责任;这需要政府、企业、社会组织以及矿区移民将追求幸福作为一种普遍化的价值,以此凸显现代性社会的特征,达到矿区移民安置积极福利建构的可行目标,实现人民的美好生活。

参考文献

[1] 李永胜.人民美好是习近平新时代中国特色社会主义思想的价值真谛[EB/OL].[2021-03-20]. http://opinion.people.com.cn/n1/2018/0103/c1003-29742995.html.

[2] 刘文嘉.美好生活的中国表达[N].光明日报,2019-01-21.

[3] 吉登斯.第三条道路——社会民主主义的复兴[M].郑戈,译.北京:北京大学出版社,2000.

[4] 迈克尔· M.塞尼.移民与发展——世界银行移民政策与经验研究[M].水库移民经济研究中心,编译.南京:河海大学出版社,1996.

[5] SEGOVIA F,DEFEVER R. The polls-trends: American publicopinion on immigrants and immigration policy[J]. Public opinion quarterly,2010,74(2):375-394.

[6] 施国庆,严登才,孙中艮.水利水电工程建设对移民社会系统的影响与重建[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2015(1):36-41,90.

[7] 傅珩.我国失地农民权益保障机制的研究[J].农业经济,2008(2):51-52.

[8] MAYDA A. Who is against immigration? A cross-country invest-igation of individual attitudes toward immigrants[J]. The review of conomics and statistics,2006,88(3):510-530.

[9] 王子成,周易.移民排斥理論与实证研究进展[J].劳动经济研究,2018(3):114-132.

[10]严登才,施国庆,伊庆生.水库建设对移民可持续生计的影响及重建路径[J].水利发展研究,2011(6):49-53.

[11]李军.西北少数民族生态移民社会适应分析[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2018(3):68-72.

[12]吴丰华,于重阳.易地移民搬迁的历史演进与理论逻辑[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2018(5):112-120.

[13] SNIDERMAN P,HAGENDOORN L,PRIOR M. Predisposing factors and situational triggers: exclusionary reactions to immig- rant minorities[J]. The American political science review,2004,98(1):35-49.

[14] HAINMUELLER J, HISCOX M J. Educated preferences: ex- plaining attitudes toward immigration in Europe[J]. International organization,2007,61(2):399-442.

[15] POYNTING S,MASON V. The resistible Rise of Islamophobia Anti-Muslim Racism in the UK and Australia before 11 Septem- ber 2001[J]. Journal of sociology,2007,43(1):61-86.

[16]王望珍,吴素红.重大建设工程移民安置的社会福利分析——从土地价值角度出发[J].国土资源科技管理,2017(5):1-7.

[17]谭术魁.农民失地及其附属权利的丧失[J].财经科学,2006(1):88-92.

[18]杜伟,王波,沈烜.征地过程中农民合法权益被侵害情况的实证考察[J].西南民族大学学报(人文社科版),2005(5):156-158.

[19]张群.牧区工矿业开发对牧户生计的影响分析——基于内蒙古B嘎查的考察[J].中国农村经济,2016(7):59-66.

[20] MATHUR H M. Resettling people displaced by development projects: some critical management issues[J]. Social change,2006,36(1):36-86.

[21]孔令强,施国庆.水电工程农村移民入股安置模式初探[J].长江流域资源与环境,2008(2):185-189.

[22]邓曦东,段跃芳.中国非志愿移民的补偿制度创新研究——基于利益相关者视角的分析[J].经济学家,2008(3):65-70.

[23]袁松龄,常献立.小浪底水库移民权益保护[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2002(2):72-74.

[24]陈阿江,施国庆,吴宗法.水库移民社会保障研究——T水电站S库区移民社会保障的个案分析[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2001(1):1-5.

[25] FERMANDES W.Marginilization to sharing the project benefits. risks and reconstruction: experiences of resettlers and refugees[R]//MICHAEL C, MCDOWELL C.Risks and recon- struction: experiences ofresettlers and refugees. Washington D C:World Bank,2000:203-225.

[26]郑小玲,李丽琴.改革与重建:渐行渐近的农村社会保障制度——基于路径依赖理论的分析视角[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2009(4):27-35.

[27]孙海兵,赵旭,段跃芳.福利视角下水库移民安置目标分析[J].中国农村水利水电,2016(12):195-197,200.

[28]彭华民.论需要为本的中国社会福利转型的目标定位[J].南开学报(哲学社会科学版),2010(4):52-60.

[29]罗宇.水库移民可行能力短缺及其构建策略研究[J].水利发电,2014(8):95-97,132.

[30]郭利华,王飞.可行能力视阈下牧区生态移民福利变化评价——以内蒙古、青海为例[J].黑龙江民族丛刊,2017(2):44-51.

[31]乌尔里希·贝克.风险社会[M].何博闻,译.南京:译林出版社,2004.

[32]吉登斯.现代性的后果[M].田禾,译.南京:译林出版社,1999. [33]吉登斯.失控的世界[M].剧红云,译.南昌:江西人民出版社2001.

[34]吉登斯.超越左与右——激进政治的未来[M].李惠斌,杨雪冬,译.北京:社会科学文献出版社,2009.

[35]彭华民,宋祥秀.嵌入社会框架的社会福利模式:理论與政策反思[J].社会,2006(6):138-153,211.

[36]张广利,黄成亮.风险社会理论本土化:理论、经验及限度[J].华东理工大学学报(社会科学版),2018(2):10-16.

[37]杨彦平,金瑜.社会适应性研究评述[J].心理科学,2006(5):1171-1173.

[38]罗荣渠.现代化新论[M].北京:北京大学出版社,1993:123-124.

[39]吴翠丽.风险社会与协商治理[M].南京:南京大学出版社,2017:72.

[40]赵立新.转型期的中国社会发展热点问题研究[M].济南:山东大学出版社,2009.

[41]西美尔.货币哲学[M].陈戎女,等,译.北京:华夏出版社,2002. [42]庄友刚.跨越风险社会——风险社会的历史唯物主义研究[M].北京:人民出版社,2008:41-46.

[43]乌尔里希·贝克,约翰内斯·威尔姆斯.自由与资本主义[M].路国林,译,杭州:浙江人民出版社,2001:143.

[44]詹姆斯·C.斯科特.国家的视角——那些试图改善人类状况的项目是如何失败的[M].王晓毅,译.北京:社会科学文献出版社,2004:345.

[45]格罗弗·斯塔林.公共部门管理[M].陈宪,王红,金相文,等,译.上海:上海译文出版社,2003.

[46]张治库.风险社会与人的发展[M].北京:人民出版社,2015:172.

[47]岳彩申.民间借贷风险治理的转型及法律机制的创新[J].政法论丛,2018(1):3-13.

[48]魏成.问题、政策与政治:社会工作项目生发的决策议程机制探析[J].华东理工大学学报(社会科学版),2019(6):28-36. [49]刘婧.风险社会与责任伦理[J].道德与文明,2004(6):34-38. [50]吉登斯.现代性与自我认同[M].赵旭东,方文,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1998:23-24.

[51]魏成,王丽.布迪厄社会实践理论视角下社会组织能力提升的三个维度——基于内蒙古E旗Y社会组织的观察[J].阴山学刊,2019(1):45-53.

[52] BURKE E. Reflections on the revolution in France[M]. London:Dent,1910:93-94.

[53] MACIONIS J J. Sociology[M]. NJ: Pearson,2012:107.

[54]李泽厚.历史本体论·己卯五说[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008:74.

[55]林莉.乡村价值演化与振兴:农村社区协同治理发展的内在伦理[J].新视野,2019(2):102-108.

(文字编辑:邹红责任校对:王香丽)

Examining a Coupling Strategy of Building a Positive Welfare System fromthe Perspective of Risk: Based on the Analysis of Mining Migration in E Banner ofInner Mongolia

WEI Cheng1,2

(1. School of Social and Behavioral Sciences,Nanjing University,Nanjing,Jiangsu,210023,China;2. School ofPolitics and Law,BaotouTeachers College,Baotou,Inner Mongolia,014030,China)

Abstract: Positive welfare system is the institutionalized guarantee of peoples well-being. Human risk caused by the spatial turn of mining migrants — an important part of project-affected migrants - is an unavoidable practical problem. We observed the mining migration in E Banner of Inner Mongolia. The migrants were provided with plentiful cash welfare,but what is missing is the reflection on building a positive welfare system that clarifies the rights and responsibilities of all parties,improves its ability,and develops peoples risk awareness. By presenting how mining migrants faced the change from traditional to modern life and production in the social transformation,this article examines multiple dilemmas of risk faced by mining migrants because of all parties unclear rights and responsibilities,ineffective moral mechanism,individual autonomys purposeless needs and lack of reflective ability. As a coupling strategy to mitigate the risk of mining migration,building a positive welfare system is all about the interaction between mining migrants and the government,enterprises and social organizations. This article explores the possibility of building a multi-dimensional positive welfare system that helps the migrants swift from receiving help to self-help. The system will balance rights and responsibilities,cultivate solidarity and cooperation,and transform exclusion to inclusion. This will be a reasonable attempt to help mining migrants cope with real risks and build a sustainable future life.

Key words: mining migration; risk society; positive welfare; capability rebuilding