东瀛之『无我』世界

2022-04-23林琪香

林琪香

器物温暖且各有表情,滋养我们的生活和心灵。

它们是对火、泥土、自然和人心的赞叹。

探寻日本著名民艺家、陶瓷艺术家,

如柳宗理、吉永祯、大谷哲也……

作者深入他们的制陶工坊,

亲身体验制陶的日常,

了解不同陶瓷艺术家对于制陶和生活的感悟。

追溯陶艺的历史与传承,

在和艺术家们近距离沟通中,

探寻与自己、与生活相处的迷人智慧,

同时,也刻画出成就一件器物的伟大与平凡。

出西窑

寻访柳宗理

站在高速公路休息站门外,一边喝着罐装绿茶一边眺望远处的大山。“大山”是山的名字,近山顶处秃秃的不见青绿。此时已近夏天,若早点来,即使是在立春,仍能看到山顶残留着皑皑的积雪。在岛根县民众心中,大山的地位如同富士山之于静冈县人民,让他们的内心更加安稳。昭和二十六年(1951年),柳宗悦千里迢迢来到岛根时,应该也看过大山的风光。10多年后的昭和三十七年(1962年),柳宗理跟父亲同样以出云市的出西窑为目的地,当时亲自驾着小汽车从东京到来此地的他,大概就没有闲情欣赏湖光山色了,何况那时他专程到出西窑的目的是为父亲造骨灰坛。

休息15分钟过后,我再次踏上前往出云市的高速公路巴士。大部分旅客在到达出云市前的松江市便下车了,松江市算是岛根县的繁华中心,至于出云市,除了出云大社及名产荞麦面之外,仿佛就没有其他能留住旅客的了。

岛根县别自暴自弃

日本每个县都有各自的象征性卡通人物,我们最熟悉的应该是来自熊本的熊本熊(Kumamon)——日本熊本县吉祥物,而岛根县的象征卡通人物,则是名为“吉田君”的小男生。吉田君总说些自暴自弃的话,例如岛根县是全日本第47位最有名的都道府县(日本只有47 个都道府县);又或是出云大社比县的名字更为人熟知。听来也不奇怪,因为连日本人也常混淆島根与邻近的鸟取,又或是将二者混为一谈,唤作“鸟取那边”。

之前在网上读过太多吉田君的口不择言,便误以为岛根县真是个乏善可陈的地方,然而巴士刚进岛根县,我便感受到这地方对自己的召唤。公路穿过之处,两旁都是长了茂密树木的山峦,山峦下也是绿油油的田野,蓝天在头上也在脚下,刚插下的一株株秧苗还疏疏落落、短短小小的,水田就顺手抓片蓝天把自己贴满。

即使来到出云市的市街,仍感到自己被自然包围,山一层又一层地衬托在低矮楼房的背后,虽称不上是迷人的景致,但也赏心悦目。这样的自然环境孕育了各种民间工艺,例如出西窑就在离车站不到10分钟车程的佛经山下。东京都、冈山县、鸟取县都设有一家收藏当地民间工艺品的民艺协会,唯独岛根县是全日本唯一设有两家的,其中一家便在出云市。在柳宗悦推动的民艺运动中,岛根县算是特别的存在,着实没有自暴自弃的道理。

民艺运动与出云市

柳宗悦在1926 年,与陶艺家河井宽次郎、滨田庄司等发表了《日本民艺美术馆设立趣意书》,这被视为日本民艺运动的开端。“民艺”一词是柳宗悦创造的,即民间工艺。与艺术品不同,创作民艺的工匠们从不留名,因为创造每件民艺品的不单是捏制陶瓷的工艺师,还有炼制陶土、制作釉药的工匠们,甚至是启迪他们的传统与前辈们。民艺之中不含创作者个人的特质,只有根据风土及用途而衍生的想法,是一个无我的世界。柳宗悦常谈“用之美”,意思是“因使用而诞生的美学”,民艺若不突出其用途便谈不上美了。

柳宗悦于1936 年在自己的住宅旁开设了首间民艺馆,展示、收集日本各地的民间工艺品。出云市的这家,则是在身为医生的民艺运动推动者吉田璋也的鼓励下开设的,展出岛根与鸟取等地的民艺品,器物之外还有蓝染布艺等。

我抵达的翌日便来到出云民艺馆,还没正式细看展品便先被建筑物吸引,那简朴而没有半点装饰的房子,与民艺运动的思想如此贴近。后来才知道那原是一户叫山本的农家的米仓,山本家现在依旧住在同一组建筑的别幢房子内,与民艺馆共享一个庭园,也不介意陌生人在附近打扰。他们借出了米仓来展示这些与当地生活密不可分的艺术。

为了协助各地的陶窑制作出迎合现代用途的器物,包括柳宗悦在内的多位民艺运动推动者会不时走访各地的陶窑,位于出云市的出西窑也是其中之一。而我这次来岛根县的一个主要目的,便是想看看出西窑,除了因为它美丽的器物,还因为它们的创办故事。

昭和二十二年(1947年),正值二战之后,日本战败,多多纳弘光以及他的朋友井上寿人、阴山干代吉、多多纳良夫及中岛空慧等5位19-20岁的年轻人创办了出西窑,原因是希望创造出一个不分彼此的共同体,他们期望用自己的双手建立理想国,在那里没有谁比谁高等,没有谁比谁卑微。创业之初,5人对陶艺几乎一窍不通,而且各有本业,有的务农,有的则在国家铁路公司工作,除了多多纳弘光,其他人都只能在工余时抽空参与。他们参加了松江市办的窑业指导培训,尝试磨炼自己的工艺技术造出陶瓷艺术品,却一筹莫展。后来,弘光读到柳宗悦的著作《我的念愿》,了解到民艺的种种,才萌生起制作日常器物的念头。再后来,积极协助新陶窑的民艺运动推动者来了,河井宽次郎来了,滨田庄司来了,柳宗悦也来了,指导他们创作出简朴而贴合生活所需的器物。从寂寂无闻到今天于日本国内几乎无人不知,出西窑仍是一如最初,是陶工们彼此相依的共同体。

到访出西窑

出租车从出云市车站出发,绕到通往佛经山的路,经过田野间的小路时看到几家相连的木建的民家,那就是出西窑了。最显眼的一家的外墙以玻璃建成,是出西窑制品的展示馆,称为生活之陶·无自性馆;无自性,将自我化为“无”,是出西窑工匠们的信条。

“再过一星期,东西会比较多,现在正在烧制呢。”管理无自性馆的矶田博之先生说。我看了一圈,商品果然是零零散散的,烧陶也有季节性,造好了一批器物填满整个登窑——中国最古老最传统的窑炉之一,其依山而建,且外形特殊,有登坡爬高之意,故称“登窑”,即中国的龙窑。出西窑用的是登窑,一开窑,工匠得连续顾火40~50小时,工场上的黑烟袅袅冒个两三天。

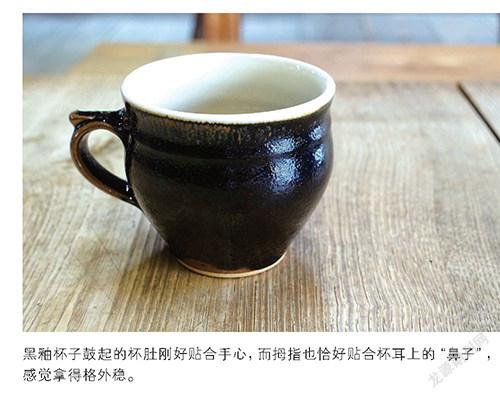

矶田先生让我在无自性馆一侧的自助咖啡馆稍息,我从架子上选了一个出西窑烧制的杯子,倒了杯咖啡,在长凳上坐下来。手中那个涂了黑釉的杯子,鼓起的杯肚刚好贴在手心,咖啡的温度也直接传到手心里。杯子上的黑釉凹凹凸凸的如柚子皮,抚过时触感特别好,从黑中透出的棕色其实是陶土烧过后本来的色彩,杯耳的上方凸出了一块像个小鼻子,本以为只是个装饰,单手拿着杯子后才发现,拇指刚好压在“鼻子”上,杯子拿得格外稳。民艺器物,不抚过不用过,便无法完全理解它的好,而这“好”也是“刚刚好”,是工匠们考虑着使用时的种种,或添或减,慢慢捏成的。

用大地提炼的工艺

出西窑的工场就在无自性馆的旁边,我依着矶田先生的指示,到工场后找到叫井上一的陶工。井上先生听我说想看看炼陶土的过程,于是带我穿过放满了刚素烧好的器物的仓库。未涂上釉药的器物和现出粉红陶土的器物,如同赤身裸体一般,我仿佛误闯大浴场,居然有点不好意思。刚好正在下雨,井上先生随手在门前取了把伞递给我,然后走到马路的另一边,指着不远处的一堆长满了杂草的泥土。“10多年前山的另一边开始建公路,挖出了很多黏性强的泥土,我们便开车去载回来,载回来的够我们多用10年。”井上先生说每年出西窑都会用上数吨陶土,炼陶土需先把泥土中的杂质除去,然后分3次让土壤沉淀去除水分,再任它风干到像耳垂一般柔软,过程大约要1个多月。“10年后陶土用光了,用别的陶土造出来的成品会跟现在的不一样吗?”我问。“或多或少吧,只能尽量减少差异了。”井上先生答道。

井上先生想带我看造器物的过程,于是我们又走回工场去,来到工场的石地,他停下脚步。“你不是很喜欢出西窑蓝色的釉药吗?那叫吴须釉。”他用力踏了脚下炭地的石块两三下,“把这石块用1 500℃烧成灰,就能调配成吴须釉了。”听完我看着脚下的土地感到奇妙不已,刚才我才在无自性馆中选了个吴须釉的碟子,湛蓝的釉药色彩飘忽不定,深不见底如大海,原来那柔和的海来自坚实的土地。從陶土到釉药,出西窑都亲自炼制,材料也是来自这片与他们如此亲近的土地,离开了这片土地的话,制出来的东西就换了模样。

柳宗理与出西窑

井上先生今年58岁,在出西窑中工作了30多年,而他的父亲,正是出西窑的创办人之一——井上寿人。柳宗理初次来到出西窑时,井上先生才不过3岁。

在无自性馆中张贴的一张纸述说着柳宗理初访出西窑的趣事。那天天气很热,柳宗理一来便把衣服都脱下,裸着上身,只穿着内裤,把带来的骨灰坛石膏模放在工匠们跟前,说:“来!开始吧。”后来听说他对给他父亲制作的骨灰坛爱不释手,又多造了些,共10个,其中一个给自己,给父亲的上面写了个“宗”字,自己的则写了个“理”字。被问到数十年后才用得上,现在要怎样收藏时,柳宗理笑道:“放盐太咸了,就先放砂糖吧。”井上先生称柳宗理为宗理老师,说宗理老师是一个相当风趣亲切的人,另一方面,却又非常严谨。

井上先生10多年前开始为柳宗理制作器物,现在这些器物已成为出西窑的固定商品。初与柳宗理合作时,井上先生已有近20年的制陶经验,但成品却不时被柳宗理否定。“器物只是大了两三毫米就被宗理老师视为次货了,会被放在次货区减价销售,有时我想,其实也没什么大不了吧,但宗理老师自有他的坚持。”

我们一起回到无自性馆,矶田先生替我打电话约了出租车,在等车到来时井上先生问我之后的行程,我说预约了位于立久惠峡的旅馆,想看看传说中的峭壁,翌日则会到足立美术馆。“都是很美的地方呢,虽然下雨,但也得好好逛逛啊。”井上先生说。我突然想起问道:“井上先生很喜欢陶艺吗?”井上先生侧一下头,想了想:“不。 嗯……只是工作罢了。”

刚才在工场里,我站在各个陶工背后细看他们工作,大家都弓着背,或者在辘轳前如表演魔法般,将一团陶土迅速捏成或杯或碗,又或是将釉药仔细地浇在素烧好的器物之上,像在为它们穿上华衣艳服。陶工们到底喜不喜欢陶艺呢?不过,喜欢与否或许不重要,他们如同修行般,把自己褪去,把喜不喜欢都褪去,才能做出如此纯净、如此忠诚的器物。

出租车还有10分钟才到达,再挑一个杯子喝杯咖啡吧。

吉永祯

瑕疵美

吉永祯先生把车子停下来,我们撑着伞,走到崖边去,眼前名为泉山的地方在雨中有点朦朦胧胧的,怎样看都看不出山原来的形态。常说蓝天青山绿水,泉山不青,而是黄棕色。400多年前,来自朝鲜的陶工李参平在泉山中发现优质的陶石,洁白而坚硬。将之磨成粉,经过沉淀过滤,去除粗的颗粒,就能制成烧白瓷的瓷土。有田自此被发展成瓷器产地,泉山则被挖啊挖,挖了400年,现在一大半都被挖去了,化成美丽的瓷碗瓷杯与碟子;留下来的骨肉坚硬嶙峋,生命力顽强,光秃秃之处,又长出绿草来。

“有一阵子还能走进去拾陶石的,现在全面禁止入内了,里面也实在险。”吉永祯说罢,慧黠地笑了笑,想来他为了造出心中的器物,曾使出千方百计。他曾于佐贺县立有田窑业大学修读陶艺,后师从佐贺县嬉野市的陶艺家野村淳二。2006年初春,在伊万市自己的家中设立工坊,取名白华窑。

粉引是人性的表现

数月前,我跟家人往唐津旅行,碰巧唐津陶艺祭正在举行,商业街内的商铺几乎化为艺廊,替当地陶艺家办展览,我便是在那儿遇上了吉永先生的作品。

唐津烧的风格称不上绚丽,绘唐津算是最缤纷的了,那是一种以被称为“鬼板”的铁溶液,于塑形后的陶器上绘上花鸟图案的器物,色彩多是棕黑色的,极为简朴。粉引是唐津烧常用的技巧,于稍微风干过后的坯体上浇上白色的化妆土,待完全干燥后再浇上透明的釉药。即使是相同的方法,陶土、化妆土、釉药的成分不同,漆抹的方法不同,效果亦大不相同。吉永先生的粉引陶器,在单薄的白色化妆土之中,冒出了红土的皮肤,陶土的铁质成分经高温受热过后,一点点地爆破开来,在器物之上留下了零零散散的黑点。白色很柔软,而黑点很刚烈,我觉得两者平衡得很好,但原来吉永先生已对自己的这种风格有点厌烦了。

“那些铁质成分,是黏土里的杂质。若是具有规模的黏土公司,会用很大的水槽,把脏的成分都去除,但由于我所用的陶土并非购自黏土公司,而是自己采来的,里面很多杂质。以往没有刻意去除,因为在市面上太多干净的东西了,我想或许多点铁粉的东西,会较易吸引人,令人们觉得‘好像跟平常于百货公司见到的不一样啊’,年轻的时候急于表现自己,但最近想法有点不一样了……”在吉永先生的工坊白华窑里,他让我看最近的粉引作品,的确,黑色的斑点减去了不少。看来素白的,在边缘处露出了泥土的红;看来洁净的,腰间展现了白土一层一层漆过去的笔触。

白华窑位于佐贺县的伊万里市,从有田的JR站转乘松浦铁路到这里,不过20分钟。有田是著名的瓷器产地。瓷器的白晶莹剔透,而粉引的白则是层次多变的。“华”字在日语里也有“丰富”之意,吉永先生在成立白华窑之初,是希望造出多姿多彩的白。

“粉引这东西,根本就是人性的表现啊。”吉永先生笑说。“中国在六世纪以前便有纯净的白瓷器了,而日本则在400多年前,才在有田发现白色的石材。在瓷器出现之前,是很难造出纯白的器物的,因此大家都对它很憧憬。虽然没有白色的黏土,但至少可以做白色的涂层吧。这不是很能表现人性吗?就像女生化妆时都爱把自己化得白亮一点,即使不是真实的,是装扮而成的也好。”

以化妆土做的粉引,其实是为了满足人们对白色器物的渴求才出现的,可是后来,大家似乎更能看到仅属于粉引的美,开始欣赏偶尔出现的“瑕疵”,例如化妆土的厚薄不一,现在看来倒感到风雅。这也似在表现人性,就像我们开始明白岁月划过面容时的美,感受到不同形体的美态。

“陶土本身是茶色的,因为白色化妆土的努力,才令自己变白了,外面看来是单纯的白,但内里却有很多很细微的东西存在。”再微小的差异,都会让器物变得独一无二,这是白色化妆土吸引吉永先生的原因。

实用与美感之间

不少人视大学选专业为选择自己未来的路,但吉永先生决定以陶艺为业,却是从京都龙谷大学毕业之后的事。“大学毕业后,学校前辈建议我到大阪就职,然而我实在很难想象成为白领的自己。”吉永先生祖父的朋友是画家,小学至中学时,他都跟随那个画家习画,而且自己从小也喜欢创作、造东西。在思考前路时,他突然想,若能以造东西来糊口的话,好像也不错。他最初想到学校里担任美术老师,指引他走向陶艺的,是他的父亲。“他跟我说,有田那边有陶艺学校。他会这样跟我说,应该是不介意我放弃原本大学所学习到的东西吧。”吉永先生喜欢画画,想到能够画作品草图,似乎也不错,便接受了父亲的建议,再次步入校园—— 佐贺县有田市窑业大学。

进入窑业大学以前,吉永先生对陶瓷毫无认识,只是一心希望能够快点做出自己的作品,为此必须先打好基本功。为了更快熟悉使用陶轮塑陶,他每天早上8:30到学校以后,便开始捏泥、塑陶,每天制作逾百个,有趣之处与辛苦之处都懂了,便更坚定了自己造陶的决心。毕业后,他又到嬉野市师从陶艺家野村淳二,在两三年间,坐在陶轮前孜孜不倦。“原本因为能画作品草图,才决定做陶艺的,但后来却沉迷于陶轮,现在完全不绘画了。”

佐贺县有田市窑业大学是一家职业培训学校,讲求技术多于概念,野村淳二也是以做食具为主的,或许因为这个缘故,吉永先生较为钟爱实用的器物。“艺术是关于创作者个人感受与灵感的东西,有时颇难理解,但食具则不同,一个杯子是否好拿好用,只要触摸过,便能明白。另一方面,要如何修改现在的作品,使之更好用,则是永远的课题。好些东西,你现在看来很完美了,3年过后重看,又感到不满足了,因为自己的技术成长了,眼光也放远了。”吉永先生深受柳宗理提倡的“用之美”影响,然而,却感到在美感与功能之间,不得不小心翼翼。“太注重功能的话,就会忽略了美感,必须取得平衡。我希望能够继续做食器,在持续创造的过程中,缓缓地琢磨出自己的个性来。”

吉永先生现在不只做粉引了,在白华窑里,他做着各种实验,用红土做坯体,将之以炭熏黑,做出带着微弱光泽的黑色陶器。他也造三岛陶器,在陶坯之上密密麻麻地引上菊花的图案。造陶10多年,他说自己最近才开始懂得陶瓷,也更清楚自己有很多不懂的地方,因为不懂,才更有趣。

难得生活在与有田烧如此亲近的地方,最近吉永先生尝试做瓷器,工坊里有一个小盒子,收藏了他從店家搜集回来的古旧的有田烧瓷器碎片。它们大概都长久地埋在泥土里,土色已抹不走,擦不去。“现在谈到有田烧,总是联想到陈列于百货店内的廉价瓷器,但其实古有田烧是非常美丽的。”

站在泉山前,看着可望而不可即的白石原材料,吉永先生说他希望能够重现古有田烧的美,虽然没有原材料,有相同技术也未必做得出来,但他还是希望一试,即使这一试,大概要花上好几年的时间。

大谷哲也

没有特征的白瓷

大谷制陶所的大谷哲也先生说可以教我烘焙咖啡豆,说着便把陶轮停下来,洗了手,走出工坊,穿过作品展示室,走进住家,踏进厨房,从橱柜里取出一个白瓷平底锅,架在火炉上。锅子干烤了3分钟后才倒进淡青色的咖啡豆,把豆子在锅里翻啊翻,滚了一圈又一圈,几分钟之后,豆子就烤成深棕色了。大谷先生把火关起来后说:“就这样了,很简单吧。”深棕色的豆子油油亮亮,每一颗都精神奕奕,培育它们的白瓷锅早被火抹上一层又一层的棕色,深的浅的,在底部沉淀,在顶部化开,有点显老了,却一派祥和。

大谷先生的白瓷器物,素净一张脸,不如一般瓷器光滑明亮,看在眼里如石,抚在手里如绢,安安静静的,任凭岁月与光影在自己身上涂过抹过,每一个瞬间换一个表情,气质却总是沉着安稳。

做陶瓷的人好快乐

大谷先生与陶艺家太太桃子小姐,以及3个孩子居于滋贺县的信乐町。“L” 形的木建房子,一边是住家,一边是工场,中央则是展示室。住家一楼两边的墙壁都是落地窗,窗前建了平台,不用换上鞋子,就能直接踏出室外。时近中午,阳光如轻纱洒在窗前的两把椅子上,大谷先生与桃子小姐闲时常坐在那里聊天喝茶,这些年工作太忙,冷落了椅子却不冷落彼此。工场里,他们各自埋首在眼前的陶土、瓷土时,边工作边闲聊,有着说不完的话题。大谷先生好几次说做陶瓷的人很快乐,或许就是因为工作与生活黏在一起,时间与心灵都自由。

“我在大学修读的是与建筑及汽车设计相关的专业。毕业时遇上了经济泡沫,去过丰田等汽车公司面试,却一直找不到工作,就这样浪荡了1年,才到信乐窑业技术试验场当老师。那时我对做陶瓷一无所知,工作主要是教学生们造石膏模及设计等。”出生于1971年的大谷哲也于1995 年在京都工艺纤维大学工艺系毕业,其后于滋贺县立信乐窑业试验场任职教师,并开始自学造瓷器,2008年离职,后在滋贺县信乐町设立工坊——大谷制陶所。信乐窑业技术试验场是一所职业培训学校,讲求实际的创造多于艺术概念。大谷先生在那里遇到很多做陶艺的工匠,以及陶艺店店主。“那时桃子是试验场的学生,她的父母和亲戚都是陶艺家,到她家玩的时候,看到大家一起工作的情景,觉得做陶瓷的人,似乎生活及工作都很快乐。”

大谷先生渐渐对陶艺产生了兴趣,于是决定尝试。他的“尝试”特别认真,向人借了房子充当工坊,早上4点起床,花3个小时独自练习拉坯,7点多上班,下午4点多下班后,又回到工坊里,拉坯成形了又捏毁,反复数次直到造出较为满意的器物。那年他约30岁,大概是很多人正为确定自己事业方向而忙碌的年纪,他却压根没考虑是否以此为业,只是沉醉在捏着瓷土时的快乐当中。

七八年间,大谷先生独自练习做陶瓷,没有师从任何人,遇到不懂的地方,就在试验场问相关的老师。在试验场内,除了教学,他也负责研究工作,因此对釉药也略有认识,因利乘便,慢慢试验出自己喜爱的釉药来,就是这如绢如石的白净釉药。“把东西造好了,便拿给朋友看,接收一些意见。后来有人说想要我做的瓷质时钟等器物,回过神来,才发现可以以此为生,而且做瓷器比较快乐,便决定辞掉工作了。”

为自己造东西

大谷先生把放凉的咖啡豆倒进古董磨豆器里,转动着手把,转出了幽幽的咖啡香。咖啡粉倾进已设了滤纸的过滤器内,然后缓缓浇进开水,使其在素白的咖啡过滤器里缓缓膨胀。大谷先生是咖啡迷,在流理台下的箱子里,收藏着大包小包产地不同的咖啡豆,他跟我解说咖啡豆烘焙后香气的差异,我有点听不进去,注意力都被咖啡壶抓住了。笔直的壶,上面盖着过滤器,线条简单,为它贴上任何装饰都显得画蛇添足,所以只能笨拙地说它“好美”。

咖啡壶是大谷先生亲手制造的,其实家里很多煮食用具都是他制造的:烧饭用的土锅、烤蛋糕用的盆子、做蛋糕装饰时用的瓷板……常说创作源自生活,大谷先生则是以创作来满足生活,这些器物市面上或买得到,但他与生俱来的创作欲满满,非自己几番尝试,将之造出来不可。

“咖啡壶比茶壶更具备功能性。一般咖啡过滤器不是都有坑纹吗?最初时我想,没有坑纹应该也可以吧。结果做出来试用后,才知道原来湿透的滤纸会黏在过滤器上,咖啡豆因此无法沉下去。后来想,把下方的洞弄大一点便行了吧,但还是不行。应该是过滤器与滤纸间没有空气,那就在过滤器上多开很多洞,结果水居然渗出来了。反复做了四五次,终于明白坑纹是必须的。最终花了约1年时间才完成,因为只是为自己做的东西,不着急。”

大谷家每逢有什么值得庆祝的事,桃子小姐便会烤蛋糕,把烤好的海绵蛋糕放在料理台上,抹上鲜奶油,以水果装饰,然后再找个合适的容器,放它进去,收到冰箱里。想到假若料理台与容器合二为一,便省去不少烦琐的工序,大谷先生决定自己动手,造出一面“瓷板”。

器物演化的瓷板 瓷板演化的器物

“这是从器物演化成的瓷板,而非由瓷板演化成的器物。这是两个不同的观念,两者的定义对我而言很重要,前者是减法,后者是加法。”“减法”是大谷先生做瓷器时很重视的概念,像他刚刚用来烘焙咖啡豆的平锅,没有盖子,没有手把,但只要能受热,能盛载食材,就仍能担起锅的责任。

“每个家庭里都必定有锅盖的,将就着使用就好了。至于手把,把锅沿造得易握一点,戴上隔热手套,便不怕烫手。”

減法并非单纯的执着,大谷先生有着更实际的理由。“当初造它,是打算用来在圣诞节时做烤鸡,把鸡煎一煎,然后放进烤箱里烤,若在平锅上设手把,便不方便放进烤箱。”有些元素却是不能减去的,例如,瓷板表面的弧度。大谷先生把瓷板举起来,抬到眼前:“中央是稍微凹下去的,那是为了让酱汁不会太容易溅出来。”器物底部的高台被减去了,因为现代的日本人家里都设有洗碗机,高台积水会让器物难在机器里干透。把不必要的元素减去、再减去,最后连色彩都减去了。

“我希望我的器物能贴近现代人生活。现今的日本人,不只吃日本料理了,也会吃中国菜、美国菜、法国菜。日本的拉面碗,碗边不是都有龙的图案吗?若碗上有那种图案,感觉它就只能用来盛拉面,但若能做到最简约,没有任何要素,便适合放任何料理了。”那个原本用来做蛋糕的瓷板,某天在法国经营餐厅的朋友到访,对它一见钟情,便将它带回法国去,它一下子就融人了法国的饮食文化。“我没想过自己的器物能有那么多的用法,很多时候我都是从使用者身上学习到的。”

将厨房及餐厅分隔开来的两个巨型橱柜内,排满了夫妻俩的作品,在大谷先生的白瓷旁边,是桃子小姐造的陶器。桃子小姐造的作品,不管是碟子上还是杯子里,满是棕色的泥土、绿色的浮萍,还有各种姿态的绿叶。大谷先生可有想过也做点彩色的作品?“我常被问这问题,常被说:‘一直做相近的东西,就称不上是艺术家了。’也有不断发表新作、不断办展览的艺术家吧,但我真的没法这样啊。当然我也想尝试做新的东西,但现在做的,还有很多实验空间。不过更重要的是,即使怎样重复做,自己还是不满意成品,应该可以做得更好吧。”(摘编自广西师范大学出版社·新民说《器物滋养:寻访13位日本陶瓷艺术家》)