英汉双音节词语音突显模式对比分析

2022-04-23郭嘉崔思涵

郭嘉 崔思涵

关键词:韵律格局;词重音;语音突显;双音节词

一、引言

重音是韵律学研究的重要超音段语音表征之一,是音系学研究的重点。Crystal从语音学层面将重音定义为“用力发出一个音节”[1](P337),并认为重读音节比非重读音节更为突显。根据Altmann & Vogel所提出的重音类型模式,具有词重音模式的英语属于重音语言;而汉语声调则会对汉语语音产生影响,所以被划分为非重音语言[2]。

关于汉语是否具有词重音,语言学界一直存在争议。以往的讨论比较分散,缺乏系统性。高名凯、石安石认为汉语不具备词重音[3],Chao则认为汉语存在重音,除去第二个字为轻声的情况,汉语双音节词总是第二个字稍重等[4]。近些年来,对汉语韵律类型的讨论较为激烈,主要原因是在于现代英语韵律音系学的发展[5]-[7]。现代汉语韵律研究尽管起步较晚,一直处于学习借鉴英语韵律研究的过程中,但无论是研究视角、研究方法,还是系统性的理论构建方面,都取得了长足的发展。一方面,有些学者不断吸收以英语为主的西方韵律研究理论,以此推进汉语的韵律研究。冯胜利提出汉语韵律句法[8]、[9],王洪君提出句法韵律枢纽,均认同汉语中有轻重交替的音步这一韵律层级[10]。端木三肯定了重音在汉语中的普遍性[11]、[12]。另一方面,有些学者则强调基于汉语语音特征建立汉语韵律音系学的重要性,认为应该基于汉语以声调为主的语音特征建立汉语韵律音系。江荻认为汉语没有词重音,因为汉语属于“基频—音高—声调”语言[13]。石锋、王萍基于声调调域的分析,提出汉语韵律系统应分为三个层级,包括词汇调层级、语调基式和变化模式[14]。张洪明指出,汉语词内没有音步层级,即汉语没有词重音[15]。周韧认为,通常情况下,“汉语并不具备语言学意义上的词重音”[16]。前者体现了汉语语音学家致力于将汉语纳入语音普遍类型学的努力,后者则强调了汉语韵律学应建立在汉语自身语音特点基础之上的必要性。郭嘉、周朝岚指出,二者都促进了汉语韵律研究的发展。这两种观点争论的核心点在于汉语的韵律层级是否有音步,即词层面是否有类似于英语词内的前后相邻音节轻重交替的语音表现[17]。

总的来看,以往的实验分析主要集中在对汉语韵律词的考察[18]-[20],对英汉词内语音突显模式进行探索的相对较少。郭嘉等从音高和音强两个维度,分别对英汉词内的语音突显进行了初步探讨,发现英语和汉语在这两个声学维度中表现各异[21]、[22]。本文基于韵律格局理论[23],从音高调域、元音时长和音强幅度积①三个维度,考察孤立状态下的英汉双音节词词内语音突显模式的异同。

二、韵律格局

石锋指出,韵律是语句的音高、时长、音强的交互作用的表现模式[23]。由于个体之间的发音存在着很大的差异,甚至同一个发音人因时地不同也会发生读音变化,因此,有必要将声学参量的绝对值转化为相对值,以减少个性差异。韵律格局的理论基础包括有声原理、必选原理和对应原理。作者在对应原理中提出语音充盈度这一概念,具体表现为跟音段发音的到位程度密切相关的、具有可比性的相对音高、相对时长和相对音强的测算数据。它的量化方法涉及三个指标,包括时长比、音量比和调域比,这样就可以将不同类型的语言放在同一维度,通过剔除个体差异,使结果具有可比性。韵律格局对汉语韵律研究产生了重要影响。温宝莹、谢郴伟采用韵律匹配的研究方法,发现日本学习者的跨项自匹配和单项互匹配存在一定的相关性[24];王萍等对“是”字焦点句进行了系统的实验分析[25];黄靖雯运用韵律格局的方法,对普通话陈述句不同位置的焦点词进行考察[26]。韵律格局中各参量的具体计算方法,可参见石锋等[27]、梁磊和石锋[19]。

如上所述,韵律格局强调了音段的重要性,语音充盈度和音段發音的到位程度密切相关。音节是音段的重要组成部分,本研究以石锋的韵律格局理论为参考,探讨孤立词中各音节的语音表现,具体计算公式如下:

Si=100×(Vi-Wmin)/(Wmax-Wmin) (1)

Sj=100×(Vj-Wmin)/(Wmax-Wmin) (2)

Sr=Si-Sj (3)

其中,Vi代表音节音高调域上线半音值,Vj代表音节音高调域下线半音值;Wmax为词调域上限半音值,Wmin为词调域下限半音值;Si为音节调域上线百分比,Sj为音节调域下线百分比,Sr为音节调域的百分比数值。

各音节的音节调域=Sr/Smean (4)

各音节时长比=Sv/Vmean (5)

其中,Smean表示整个词中所有音节的平均音高百分比调域;Sv表示该音节的元音时长,Vmean表示整个词中所有音节元音的平均时长。

各音节音量比=该音节幅度积/词中所有音节的平均幅度积 (6)

三、实验说明

(一)被试

本次实验的被试是来自英国曼彻斯特的四位英语发音人(两男两女)和来自中国北方方言区的四位汉语普通话发音人(两男两女)。受试人都是非语言学专业,没有语言学知识背景。他们语速适中,发音清晰。

(二)实验语料

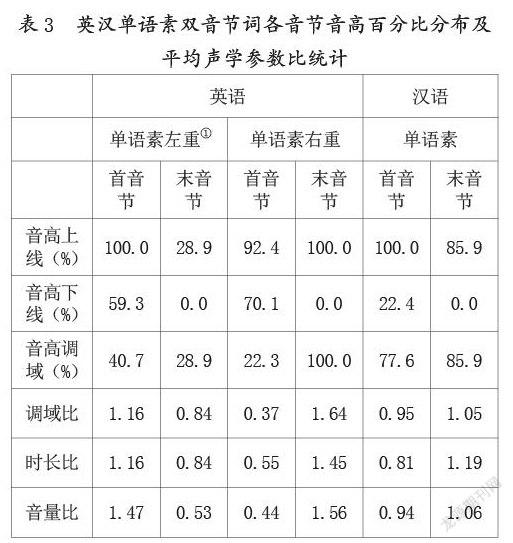

何丹指出,感知英语音节的基点是构成各个音节的语素[28]。本文将语素结构分为两种:单语素结构詞和双语素结构词,对英汉双音节词语音突显模式进行对比分析。其中,英语实验语料共有4组12个实验词(重读音节以下划线为标识)。具体如表1所示:

本次实验采用Cool Edit Pro 2.0软件录音,单声道,采样率44100Hz,采样精度16比特。每个实验词读两遍,这样共收集到96个英语词(4位发音人*12个实验词*2遍)、64个汉语词(4*8*2)。选择录音较好的一次进行数据分析。音高值由Praat提取,元音时长值和幅度积值由南开大学文学院设计的Minispeech提取。

四、实验分析

(一)英汉单语素双音节词语音突显对比分析

根据韵律格局中三个声学参量的计算方式,我们得到了汉语和英语单语素双音节词的音高百分比上线、音高百分比下线、音高百分比调域以及音高调域比、时长比和音量比。具体如表3所示:

从表3可以看出,汉语、英语单语素双音节词音高的具体表现。1.音高上线和下线:在英语单语素双音节词两种重音模式中,音高上线的最大值均出现在重读音节上(100%),汉语音高上线的最大值则出现在首音节上;两种语言音高下线的最小值都位于末音节(0%)。2.首末音节音高走势:在英语左重词中,音高上线和下线均呈现出下倾趋势(上线下降71.1%,下线下降59.3%);在右重词中,音高上线上升而下线下降(上线略升7.6%,下线下降70.1%)。汉语首末音节音高上线和下线均呈现出下倾趋势(上线下降14.1%,下线下降22.4%),但下降幅度均远低于英语左重模式。3.音高调域:英语左重词首音节音高调域(40.7%)>英语左重词末音节音高调域(28.9%),相差11.8%;英语右重词首音节音高调域(22.3%)<英语右重词末音节音高调域(100%),相差77.7%。汉语首音节音高调域(77.6%)<汉语末音节音高调域(85.9%),相差8.3%。

从表3还可看出,汉语、英语单语素双音节词的声学参量比值。在英语左重词中,首、末音节的调域比、时长比和音量比分别相差0.32(1.16>0.84),0.32(1.16>0.84)和0.94(1.47>0.53),呈现出“重—轻”型词重音模式。在英语右重词中,首、末音节的调域比、时长比和音量比分别相差1.27(0.37<1.64),0.9(0.55<1.45),1.12(0.44<1.56),呈现出明显的“轻—重”型词重音模式。同时,和英语左重词相比,英语右重词首末音节之间各参量比值的差异更大(1.27>0.32,0.9>0.32,1.12>0.94),这说明英语“轻—重”型词重音的语音突显模式更为明显。汉语首末音节各参量比值均表现为末音节参量比值>首音节参量比值,分别相差0.1(0.95<1.05),0.38(0.81<1.19),0.12(0.94<1.06)。这表明汉语二字组首末音节整体差异不大,同时,汉语首末音节各参量比的差异明显小于英语(英语参量比最小差异值为0.32,最大差异值则高达1.27)。由此可以得出语音三要素的词突显层级:英语左重词为音强幅度积>时长≈音高(1.47>1.16≈1.16②),英语右重词为音高>音强幅度积>时长(1.64>1.56>1.45),汉语二字组为时长>音强幅度积>音高(1.19>1.06>1.05)。

为了更为直观地展现出英汉单语素双音节词中各音节的语音表现,在表3数据的基础上,我们分别绘制出英语左重单语素双音节词、英语右重单语素双音节词、汉语单语素二字组的声学参量比柱状图。具体如图1-a、图1-b所示:

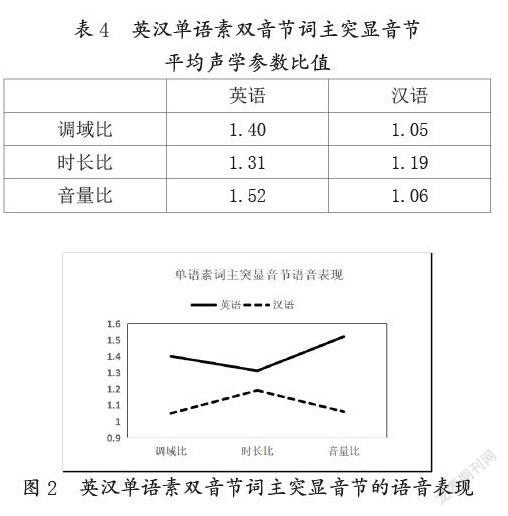

接下来,我们对英语、汉语单语素双音节词主突显音节①的声学参数比值均值的异同进行比较。具体如表4、图2所示(见右栏):

根据表4、图2的统计数据及直观展示,我们可以获取以下信息:首先,英汉单语素双音节词三种参量的比值均大于1,也就是说,在这两种语言的双音节词中,首末音节确实呈现出不同的突显程度,总有一个音节相对更为突显。其次,英语词中主突显音节的三个声学参数比值均大于汉语(英语参量比最小值为1.31,而汉语参量比的最大值仅为1.19),这说明英语词中相邻音节的相对突显度更大,主突显音节产出更为明显。再次,语音三要素的突显层级也呈现出一定差异,在英语词突显中,音强幅度积的作用最为突出,

整体表现为音强幅度积>音高>时长;在汉语词突显中,时长则是最重要的声学参量,具体表现为时长>音强幅度积>音高。

(二)英汉双语素双音节词语音突显对比分析

根据韵律格局中三个声学参量的计算方式,我们得到了汉语和英语双语素双音节词的音高百分比上线、音高百分比下线、音高百分比调域以及音高调域比、时长比和音量比。具体如表5所示:

与表3相比,两种语言的双语素双音节词在音高上线、音高下线、首末音节音高走势、音高调域和各声学参量比等方面,与单语素双音节词整体相似。

从表5可以看出,汉语、英语双语素双音节词音高的具体表现。1.英语音高上线的最大值均出现在左重和右重的重读音节上,汉语则出现在首音节上;两种语言音高下线的最小值都位于末音节。2.在英语左重词中,音高上線和下线均呈现出下倾趋势(上线下降62.6%,下线下降56.2%);在英语右重词中,音高上线上升而下线下降(上线略升11%,下线下降60.2%)。汉语首末音节音高上线和下线均呈现出下倾趋势(上线下降22%,下线下降30.4%),但下降幅度均远低于英语(英语下降的最小值高达56.2%)。3.英语左重词首音节音高调域比英语左重词末音节音高调域大6.4%(43.8%>37.4%);英语右重词首音节音高调域比英语右重词末音节音高调域小71.2%(28.8%<100%)。汉语首音节音高调域 比汉语末音节音高调域小8.4%(69.6%<78.0%)。

从表5还可看出,汉语、英语双语素双音节词的声学参量比值。在英语左重词中,首、末音节的调域比、时长比和音量比分别相差0.18(1.09>0.91),0.36(1.18>0.82)和0.82(1.41>0.59),呈现出“重—轻”的词重音模式。在英语右重词中,首、末音节的调域比、时长比和音量比分别相差1.11(0.45<1.56),0.76(0.62<1.38),0.76(0.62<1.38),呈现出明显的“轻—重”型词重音模式。与表3略有不同,英语双语素双音节词的左重词音量比差异值>右重词音量比差异值(0.82>0.76),但是差异值并不明显,只有0.06。而在音高和时长方面,英语双语素双音节词的左重词均明显小于英语双语素双音节词的右重词(0.18<1.11;0.36<0.76)。汉语各参量比值的最大值均位于末音节,分别相差0.11(0.95<1.06),0.34(0.83<1.17),0.2(0.90<1.10),首末音节整体差异不明显。由此可以得出语音三要素的词突显层级:英语左重词表现为音强幅度积>时长>音高(1.41>1.18>1.09),英语右重词为音高>音强幅度积≈时长(1.56>1.38≈1.38),汉语二字组为时长>音强幅度积>音高(1.17>1.10>1.06)。

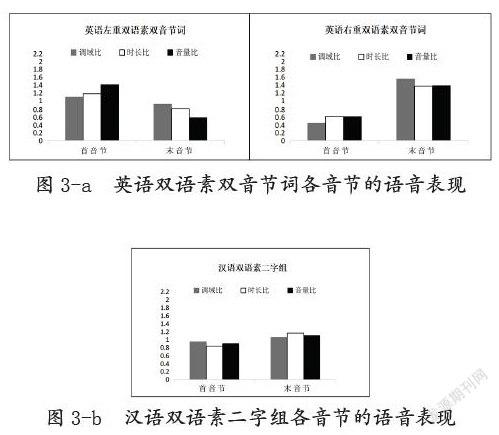

为了更为直观地展现出英汉双语素双音节词中各音节的语音表现,在表5数据的基础上,我们分别绘制出英语左重双语素双音节词、英语右重双语素双音节词、汉语双语素二字组的声学参量比柱状图。具体如图3-a、图3-b所示:

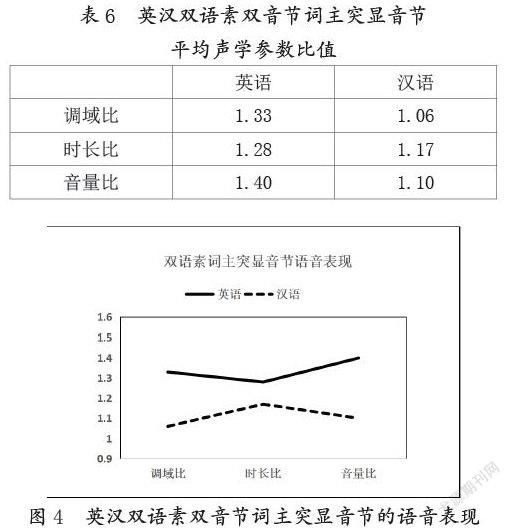

接下来,我们对英语、汉语双语素双音节词主突显音节的声学参数比值均值的异同进行比较。具体如表6、图4所示:

表6、图4表明,英汉双语素双音节词三种参量的比值均大于1。英语词中主突显音节的三个声学参数比值均大于汉语(英语参量比最小值为1.28,而汉语参量比的最大值仅为1.17)。在语音三要素突显层级中,英语音强幅度积的作用最为突出,整体表现为音强幅度积>音高>时长;而时长则是汉语词突显中最重要的声学参量,具体表现为时长>音强幅度积>音高。

(三)总体分析

在前文分析的基础之上,下面,我们就对英语、汉语所有类型双音节词中主突显音节的声学表现进行对比分析。具体如表7、图5所示(见右栏):

表7和图5表明,英语双音节词词重音整体表现出音强幅度积>音高>时长这一突显等级;而汉语则表现为时长>音强幅度积>音高。同时,从图5可以清晰地看出,英语双音节词三种声学参量的语音突显程度均比汉语二字组大,整体突显模式更为显著。

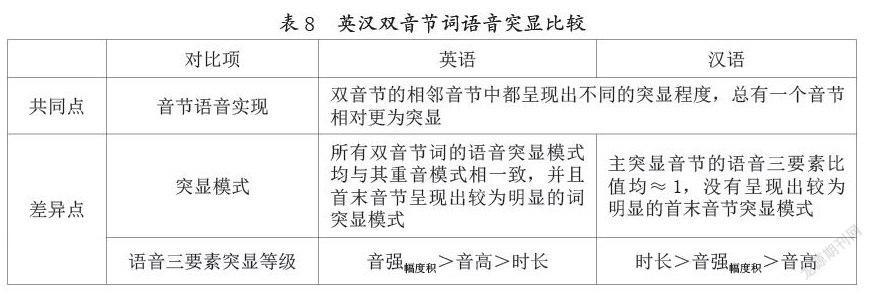

综上所述,英汉双音节词语音突显的异同之处可以总结如下:

研究表明,在英语、汉语双音节词词内首末音节的语音实现上,相邻音节中均呈现出不同的突显程度,并且总有一个音节相对更为突显。这在一定程度上能够解释以往汉语韵律研究中坚持汉语具有词重音的观念。同时,本研究也进一步佐证了Chao的看法:除了末音节为轻声的情况外,汉语双音节词总是第二个字稍重[4]。在本研究中,无论是单语素还是双语素,汉语二字组均表现为末音节的三个声学参量稍微突显。不过,这种首末音节的相对突显是否就能证实汉语具有词重音,还需要进一步的探讨。

下面,我们着重从重音与音节位置的关系、语音相对突显度的强弱、语音突显和边界调的关系三个层面,对英汉双音节词语音突显模式这一问题展开分析。

首先,就重音与音节位置的关系而言,上述研究均表明,英语的重读音节更为突显,无论是左重的首音节、还是右重的末音节的三个声学参量,均表现出比弱读音节更为显著的突显,即语音相对突显和词重音的位置直接相关,和音节所在的位置则没有直接关系。而汉语均表现为末音节语音相对略为突显。

其次,就语音相对突显度的强弱而言,在英语左重单语素双音节词和英语右重单语素双音节词中,首、末音节的调域比、时长比和音量比分别相差0.32、0.32、0.94以及1.27、0.9、1.12;英语左重双语素双音节词和英语右重双语素双音节词,分别相差0.18、0.36、0.82以及1.11、0.76、0.76。汉语单语素首末音节各参量比值分别相差0.1、0.38、0.12,汉语双语素则分别相差0.11、0.34、0.2。英语最小参量差值为0.18,最大参量差异值则高达1.27。其中,单语素整体参量差异均值为0.81,双语素整体参量差异均值为0.67。而汉语最小参量差异值为0.1,最大参量差异值仅为0.38。其中,单语素整体参量差异均值为0.2,双语素整体参量差异均值为0.22,均远远低于英语的相对语音突显值。因此,英语双音节词首末音节语音表现为强突显,汉语则表现为弱突显。

再次,就语音突显和边界调的关系而言,在本次研究中,汉语均表现为末音节的语音更为突显。末音节标识发音的结束,发音者有可能在词末发音时更为用力,这体现为一种潜在的边界调而不是词内语音的突显。尽管本研究中汉语双语素二字组均为偏正结构,可能会强化末音节的语音突显,但汉语单语素二字组所有的末音节也都表现为比首音节更为突显,这表明构词对语音突显的作用并不明显。同时,英语右重比左重整体语音更为突显,也很有可能是受到了潜在的边界调的影响,因此,右重双音节词的相对突显程度整体大于左重双音节词。值得注意的是,英语并没有因为边界调的影响而改变其词内左重或者右重的重音模式。综合以上因素,我们认为,汉语的末音节的语音弱突显可能是边界调的表现,而不是“右重”的词内语音突显。

综上所述,本文基于韵律格局理论,对比分析了英汉双音节词在音高、时长和音强幅度积三个声学参量中语音突显模式的异同,以及三个声学参量在两种语言中的语音突显层级。研究发现,英语和汉语双音节词词内语音突显模式的相同之处是在于,英汉双音节中的相邻音节确实呈现出不同的突显程度,总有一个音节相对更为突显。两种语言词内语音突显的不同之处则主要体现为:英语双音节词语音突显模式与英语词重音模式一致,并且表现为强突显;汉语二字组词内首末音节间虽然存在语音突显,但呈现出弱突显的趋势。我们认为,汉语末音节的语音弱突显可能是边界调的表现,而不是“右重”的词内语音突显。在语音三要素的语音突显层级方面,英语双音节词整体表现为音强幅度积>音高>时长这一突显等级模式;汉语二字组则表现为时长>音强幅度积>音高。需要指出的是,今后的研究可以进一步考虑汉语不同声调组合的细化,并增加被试的数量,从而对汉语和英语语音突显模式进行更为全面细致的探讨,切实有效地推动汉语韵律研究的创新发展。

参考文献:

[1][英]戴维·克里斯特尔.现代语言学词典(第四版)[Z].沈家煊译.北京:商务印书馆,2004.

[2]陈晓湘,张小玲,马俊周.粤语和长沙方言背景者英语词重音产出研究[J].外国语(上海外国语大学学报), 2021,(3).

[3]高名凯,石安石.语言学概论[M].北京:中华书局, 1963.

[4]Chao,Y.R.A Grammar of Spoken Chinese[M].Berkeley,CA:The University of California Press,1968.

[5]Selkirk,E.The Role of Prosodic Categories in English Word Stress[J].Linguistic Inquiry,1980,(3).

[6]Selkirk,E.On Derived Domains in Sentence Phonology[J].Phonology Yearbook,1986,(3).

[7]Nespor,M. & Vogel,I.Prosodic Phonology:With a New Forward[M].Berlin:Mouton de Gruyter,2007.

[8]馮胜利.韵律构词与韵律句法之间的交互作用[J].中国语文,2002,(6).

[9]冯胜利.北京话是一个重音语言[J].语言科学, 2016,(5).

[10]王洪君.汉语非线性音系学——汉语的音系格局与单字音(增订版)[M].北京:北京大学出版社,2008.

[11]端木三.重音理论及汉语重音现象[J].当代语言学, 2014,(3).

[12]端木三.音步和重音[M].北京:北京语言大学出版社, 2016.

[13]江荻.重音、重调和声调[J].语言教学与研究, 2011,(4).

[14]石锋,王萍.汉语韵律层级系统刍议[J].南开语言学刊,2014,(1).

[15]张洪明.韵律音系学与汉语韵律研究中的若干问题[J].当代语言学,2014,(3).

[16]周韧.争议与思考:60年来汉语词重音研究述评[J].语言教学与研究,2018,(6).

[17]郭嘉,周朝岚.汉语韵律音系学的理论源流及发展[J].现代语文,2021,(2).

[18]邓丹,石锋,吕士楠.普通话双音节韵律词时长特性研究[A].《中国语音学报》编委会.中国语音学报(第1辑)[C].北京:商务印书馆,2008.

[19]梁磊,石锋.普通话两字组的音量比分析[J].南开语言学刊,2010,(2).

[20]贾媛.普通话同音异构两音组重音类型辨析[J].清华大学学报(自然科学版),2011,(9).

[21]Guo,J.,Zhang,Q.W. & Yang,L.The Comparative Analysis of Underlying Phonological Features in English and Mandarin Disyllabic Words[J].Experimental Linguistics,2019,(2).

[22]郭嘉,崔思涵,贾思怡.汉英双音节音强模式对比分析[J].实验语言学,2020,(1).

[23]石锋.韵律格局——语音和语义、语法、语用的结合[M].北京:商务印书馆,2021.

[24]温宝莹,谢郴伟.日本学习者汉语陈述句语调的韵律匹配[J].南开学报(哲学社会科学版),2018,(4).

[25]王萍,石锋,熊金津,商桑.汉语普通话“是”字焦点句的韵律表现[J].语言文字应用,2019,(3).

[26]黄靖雯.焦点词在陈述句不同位置的韵律表现[J].汉语学习,2019,(6).

[27]石锋,王萍,梁磊.汉语普通话陈述句语调的起伏度[J].南开语言学刊,2009,(2).

[28]何丹.试论汉语的音节结构与认知模式——从对外汉语教学中的“经典案例(“爱”[ai]的发音)”谈起[J].中国文字研究,2007,(1).