基于负面清单的连云港市区建设用地适宜性评价

2022-04-23苟富刚李明亮陆华瞿婧晶蔡田露李明

苟富刚 李明亮 陆华 瞿婧晶 蔡田露 李明

关键词:城市地质;地质环境;适宜性评价;建设用地;负面清单

中国经济近年来快速增长促进了城镇化水平的快速提高,建设用地的需求缺口也不断加大(梁武等,2016)。大规模开发建设诱发了一系列环境地质问题,因此如何科学合理地利用宝贵的建设用地已成为政府决策者的一个重要挑战(张诗逸等,2015)。建设用地适宜性评价是一个空间综合决策问题,评价过程中会涉及多个层次中的多种因素,一般涉及自然地理因素、社会经济因素及生态敏感因素。社会经济因素包括土地利用现状、人口、交通可达性等;生态敏感因素包括生态红线、基本农田及生态敏感性等(张雪飞等,2019)。一般建设用地地质环境适宜性评价主要涉及自然因素(郑桂森等,2018),以前工程建设过程中遇到的各类工程地质问题和环境地质问题,均以定性评价为主(刘辉等,2017)。GIS空间信息技术为建设用地适宜性评价提供了可操作平台,可以对多个层次的评价要素进行空间叠加分析,实现了评价定量化评价(陆张维等,2016)。基于GIS的适宜性评价在国土空间开发(高立等,2019)、海绵城市建设(范峻恺等,2019)、动植物栖息(Wisely et al.,2012)等方面都有大量应用。研究方法由定性走向定量,出现了多因子叠加分析法(江思义等,2019)、神经网络模型(范峻恺等,2019)、物质元素模型(Gong Jianzhou,et al.,2012)等方法。但这些方法在实际区域开发建设中对地质条件概化过多,对地質本底尤其是影响开发建设的地质环境问题认识不够直接,对实际工程建设适宜性评价显得不足。其中多因子叠加分析法的应用最为广泛,它的关键在于因子权重的确定(CJJ 57—2012)。目前缺少广泛认可的建设用地适宜性评价指标体系和其权重确定方法(Chen Zhilong et al.,2011)。权重确定方法主要有专家打分法、层次分析法(AHP)(苟富刚,2012)、数理统计法及成对明智比较法(宗跃光等,2007)。张茂省等(2018)采用经济领域的负面清单管理模式评价了县级国土空间开发适宜性。

连云港市是“一带一路”交汇点,具有重要的战略意义,连云港市也被称为新亚欧大陆桥东方桥头堡,2019年8月国务院同意设立连云港自由贸易试验片区。连云港地势与地形多变,江苏省的最高峰就分布在市区内,地质条件较为复杂,特别是区内厚层浅埋海相软土(苟富刚等,2018a)和腐蚀性土(苟富刚等,2018b),严重制约该区工程建设。陇海线连云港地区东段中云一带15年内工后沉降最大达到了2.94m。由于软土工后沉降诱发民房房屋裂缝;基坑开挖后诱发临近道路开裂、桩体倾斜、边坡失稳等。连云港市区现土地资源开发强度已达到适度开发(黄贤金等,2016),随着连云港经济的快速发展及有利国家政策的驱动,建设用地量未来一段时间内需求量加大,土地利用格局将发生变化。建设用地适宜性评价是城乡规划布局的基础(江思义等,2019),因此急需进行连云港市区建设用地适宜性评价。本文基于连云港城市地质调查项目以及江苏沿海地区多个地质调查项目取得的基础数据,探索基于负面清单的建设用地地质环境适宜性评价方法,采用层次分析法结合GIS平台进行适宜性分区评价,为连云港城市规划提供基础资料。

1基础数据采集及评价方法

1.1基础数据采集

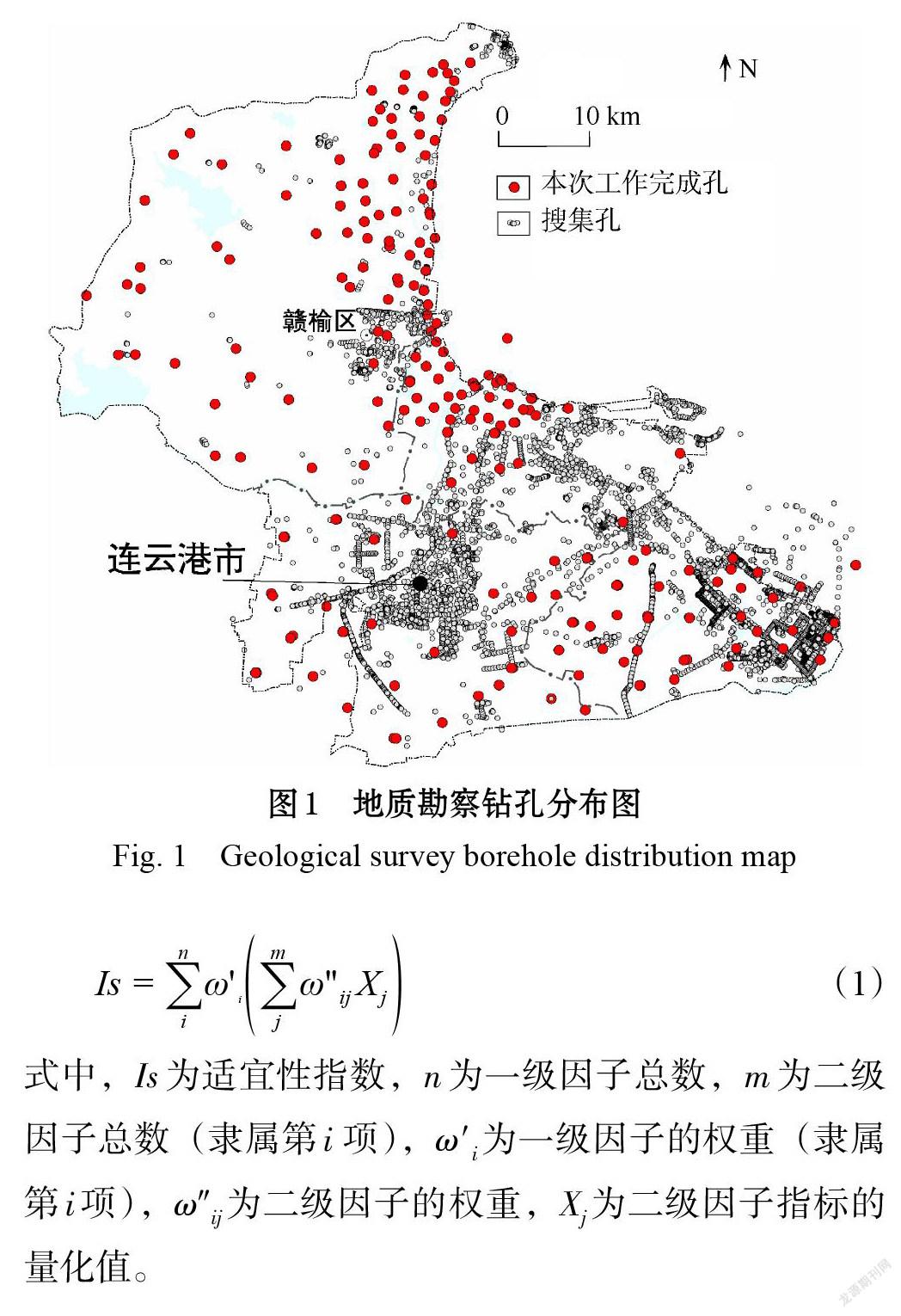

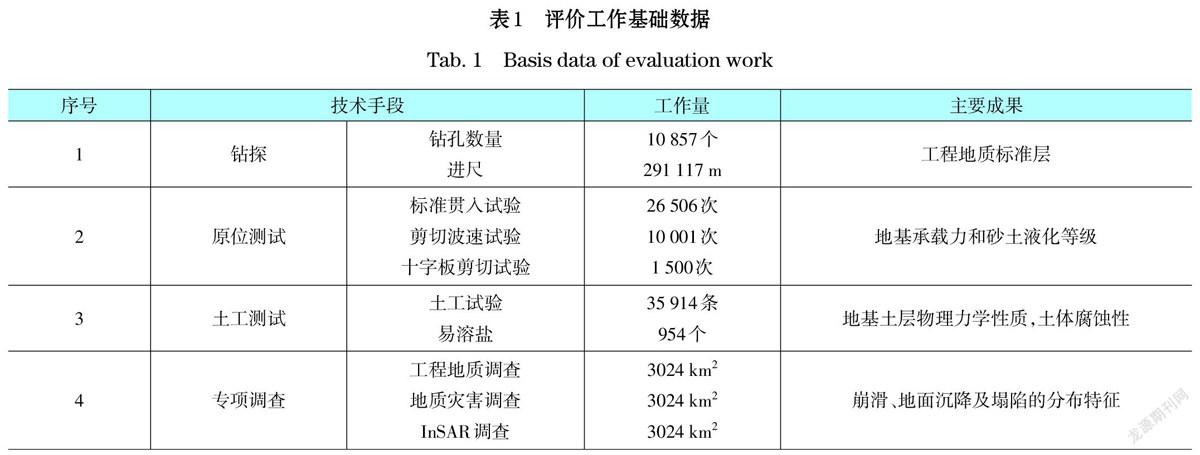

整合连云港市区已有地质成果,开展连云港市区地质环境调查评价,勘察和搜集钻孔累计10857个,总进尺达291117m(图1)。土工测试数据包括基本物理指标(含水率、干密度、湿密度、塑限、液限、液性指数等)和力学指标(压缩、剪切、回弹等),合计35914条(表1)。进行了大量原位测试和地质灾害调查工作。

1.2评价方法

首先根据评价区的地质环境条件筛选出评价因子,再对各因子按照影响程度通过专家打分法,分为4类区进行打分,评价因子权重赋值采用层次分析法(AHP),最后基于GIS平台建立适宜性评价模型进行建设用地地质环境适宜性分区评价。其中地质灾害高易发区、永久基本农田、建设用地已开发区域等都是影响或限制工程建设,建设用地分区评价基于最坏情境理论进行。适宜性评价的数学模型见式(1)。

2工程实例

2.1地质背景

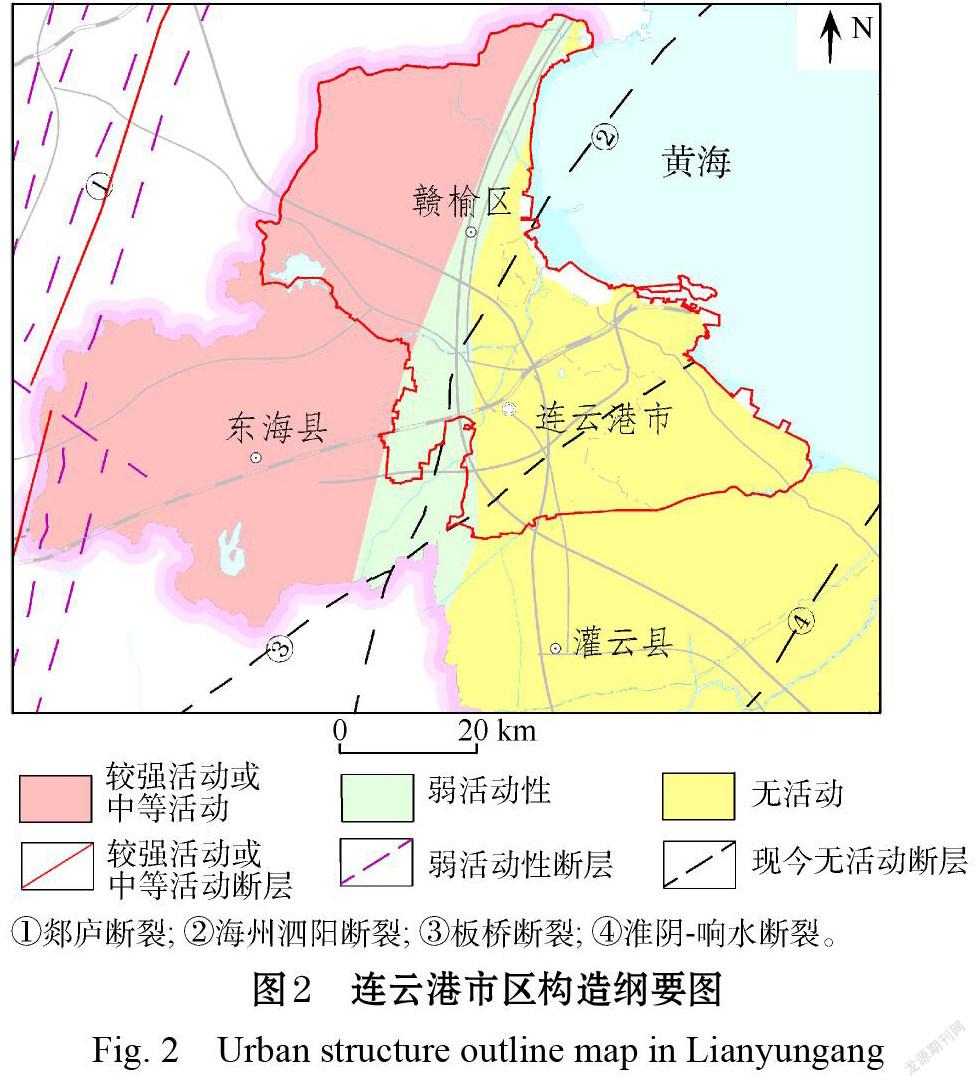

根据区域构造单元分阶段划分特征,连云港地区地层属苏鲁造山带地层分区(图2)。中新世以来沉降明显,形成现今隆坳格局(陈安定,2010)。第四系最厚超过了120 m,发育多个沉积旋回。

2.2评价因子的选择

2.2.1地形地貌

市区地貌类型比较复杂,低山丘陵、平原地貌、海岸带微地貌等均有分布。江苏省内最高峰玉女峰(海拔625 m)也分布于市区。低山区坡度一般大于10%(图3a)。平原区地势平坦且地表水系发育,地面标高2~3 m。

2.2.2工程地质条件

场地的工程地质条件对建设用地适宜性影响较大,不但直接影响地基基础的稳定性,而且还与工程造价密切相关。根据连云港具体情况,选择地基承载力、桩端持力层埋深及土体腐蚀性等作为建设用地适宜性的评价因子。

1)地基承载力。地基承载力是影响建设用地适宜性评价结果的关键因素之一。评价区分布浅埋厚层海相软土,顶板埋藏深度平均值为2m,厚度平均值为14.61m,标贯击数小于1击,压缩系数(平均值为1.36 MPa-1)远大于0.5 MPa-1,为高压缩性土,具有蠕变特性,必然影响建设用地质量,工程建设安全风险很大(图3b)。

2)桩端持力层埋深。由于市区存在浅埋厚层软土和深层软黏土,不适宜做工程建筑物持力层,须利用桩基础将建筑物荷重传递到更深部的持力层。在基岩埋深不是很大的地段宜选择基岩作为桩基持力层。基岩埋深很大的区域.建议选择分布稳定的密实砂层或选择硬塑状态的黏性土层作为桩基持力层。图3c为建议最短桩长图。

3)土体腐蚀性问题。盐渍土在连云港滨海地区广泛分布,土体盐分主要为NaCl,土体含盐量平均值为1.42%。土体腐蚀性主要表现在Cl-对混凝土结构中钢筋的腐蚀性。评价区中腐蚀性—强腐蚀性分布广泛,需要注意桩基的防腐(图3d)。

2.2.3水文地质条件

1)地下水埋深。地基基础的稳定性与地下水埋深关系密切,地下水埋深直接关系到施工的难易程度与工程建设的投资。市区地下水埋深较浅,对建筑施工的影响较大(图3e)。

2)含水层富水性。市区潜水层富水一般,地下水补给能力一般,仅在赣榆地区涌水量较大,图3f为潜水富水性分区图。

2.2.4不良地质作用

评价区分布地面沉降、崩滑、采空塌陷3种类型灾害,地质灾害对城市规划布局影响很大,在地质灾害高发区不宜进行工程建设,采用一票否决制。

1)地面沉降。市区内在连云港徐圩新区和连云新城两地出现多处明显地面沉降迹象(图3g),朝阳镇、云山乡及徐圩镇等存在大范围沉降,平均沉降速率达29 mm·a-1,沉降速率最大值达到了40mm·a-1。

2)崩塌滑坡。查明市区内分布崩塌、滑坡地质灾害点84处,高易发区主要分布在市区云台山低山区,中易发区主要分布在赣榆低山丘陵区(图3h)。

3)地面塌陷。市区分布地面塌陷点5处,均为采空地面塌陷。錦屏磷矿和新浦磷矿目前均已停采,但地下采矿遗留大量空洞,仍有塌陷隐患。高易发区分布在两处矿体开采影响区(图31)。

2.2.5活动断裂与地震效应

1)活动断裂。市区属于地壳基本稳定区,评价区历史地震震级均小于4级,强度弱且发生频度低。其中震源主要集中在板桥断裂附近。但当市区未来遭遇郯庐断裂带外围地区的强震,所遭受的地震动峰值加速度最大可达0.30g,烈度可达Ⅷ度,局部甚至更高(图3m)。

2)砂土液化。评价区内20 m以浅粉土、砂土液化判别结果显示:液化土层主要分布在云台山山麓及滨海地带,成条带状分布。液化等级为轻微和中等,且液化等级以轻微为主(图3n)。

2.2.6平面空间约束管控单元

平面空间约束管控单元包括三类空间区域,即生态空间区域、农业空间区域和城镇空间区域(图30)。其中城镇建设用地现状、永久基本农田、水源保护区等都是限制或影响工程建设的,基于最坏情境理论进行建设用地分区评价。

2.3评价因子权重计算和打分

经综合考虑,评价因子体系由一级和二级评价因子组成。基于负面清单(主要考虑自然因素)建立评价指标体系,考虑表2中的11个评价因子(表2)。负面因素可以分为影响因素与限制因素,以清单的方式罗列出评价的负面因素,明确负面因素的赋值评判标准,厘清规划区内存在的环境地质问题,建立评价指标体系(表3)。

构建5个判断矩阵(表4、表5),求出5个矩判断矩阵的最大特征值。一致性比率CR小于0.1,说明构建的判断矩阵合理性通过一致性检验,否则要从新构造判断矩阵并循环这一过程。一致性通过后,通过判断矩阵计算因子权重。

基于GIS平台和式(1)计算适宜性指数,根据适宜性指数进行适宜性分区,给出适宜性判定标准(表6)。

2.4评价结果分析

连云港市区建设用地地质环境适宜区占比高达54.82%(表7),天然地基条件好,区内有多个桩基持力层可供选择。较适宜区占比29.48%,工程建设条件较好,有薄层软土分布在评价区、局部分布轻微液化砂土,工程建设施工难度和风险不大。适宜性一般的区域占比12.29%,分布有浅埋厚层软土、盐渍土(腐蚀性土)及局部分布深层软黏土,在该区工程建设宜先进行地基处理消除软土对工程建设的影响,或采取桩基础穿越软土层,且要避免深层软黏土,一般工程投资较大。适宜性差的区域为突发地质灾害高易发区,应建立群专结合监测预警体系,在群测群防的基础上统筹兼顾“技防与人防”。建设用地适宜性除了自然因素外,还受政策、工程技术、资金等社会经济因素的制约。图4为基于地质问题防范的负面清单进行的工程建设适宜性分区图。

考虑平面空间约束的负面清单(图30),根据江苏省城市规划设计研究院等(2017)编制的《连云港市市域空间管制规划图(2015—2030)》,平面空间约束的负面清单包括城镇建设用地现状、永久基本农田和水源保护区等,这些区域都是影响或限制工程建设的,进行最坏情景分析,最终得到考虑平面空间约束的连云港市区建设用地适宜性分区图(图5)。可以看出工程建设区主要分布在适宜性一般区,面积为304km2,占比43%;工程建设区分布在适宜区的面积为156 km2,占比22%;工程建设区分布在较适宜区的面积为98km2,占比14%;工程建设区分布在适宜性差的区域面积为141 km2,占比20%。目前重点工程建设主要分布在适宜性一般区,但该区地基条件差,不仅建设成本高,而且存在发生工程事故的概率。适宜区主要分布在西部城镇,建议下一轮规划建设可以向适宜区和较适宜区倾斜。

3讨论

适宜性评价方法的选择对评价结果的可靠程度起着决定性作用。以往的研究中多采用评价要素进行线性或非线性叠加计算适宜性指数,这样会导致忽略各评价因子之间的关联性,会降低限制性评价因子的约束作用,最终导致评价结果与实际结果不符合。本文对于地质灾害高易发区、建设用地现状、永久基本农田、水源保护区等基于最坏情境理论进行建设用地区域评价,使得建设用地适宜评价与地方发展规划相结合,提高了评价结果的实用性。地质问题防范的负面清单与平面空间约束的负面清单相比,平面空间布局约束的负面清单具有较大的弹性,可以为城市规划和建设用地开发预留有一定的空间。

本次建设用地适宜性分区采用4分法。规范CJJ57-2012适宜性分级最差一级为“不适宜”,这可能与空间管制政策对接有关,出现了不适宜建设区域,这与工程建设实际不相符合。本文将建设用地适宜性最差一级划分为适宜性差区。建设用地开发建设应优先考虑适宜区及较适宜区。

对空间冲突的讨论。截至2019年底,连云港市区建设用地总面积达到了950 km2,2010—2019年建设用地年均增长速率为19 km2(图6)。其中居民及工矿用地稳步增长。交通和水利设施用地变化较为剧烈。市区建设用地的扩展类型逐渐由无序、粗放型向有序、集约型转变。市区重点规划建设区域位于连云港滨海地区,其中徐圩新区总规划面积约467 km2,连云新城规划总面积58.8 km2。国家发展改革委( 2009)提出打造“东中西区域合作示范区”(连云港徐圩片区),总体建设方案国务院于2011年6月同意批复。但基于自然因素评价的评价结果显示,这些地区建设用地地质环境适宜性一般,空间冲突较为强烈,重点建设区域与生态环境脆弱区具有空间一致性。

连云港土地利用变化主要受控于人口增长、经济的发展以及国家宏观政策。图7显示连云港人口增幅较小。图7显示市区生产总值在2010年以后增幅速率较大,截至2019年末,市区生产总值达到3139亿元。所以经济的发展是驱动连云港建设用地增长的最主要动力。此外国家宏观政策也是驱动地下空间工程建设的主要动力,比如徐圩、赣榆地区综合管廊建设。建议以国家及地区政策为导向,城市规划及城市建设可以向适宜区及较适宜区(西部城镇)倾斜。

4結论

1)基于地质问题防范的负面清单和平面空间约束的负面清单两个维度构建了建设用地适宜性评价指标体系。以连云港市区为例,地质问题防范负面清单细分为11个因素,分别为地形坡度、土体腐蚀性、地下水埋深、潜水涌水量、地面沉降速率、崩滑、地面塌陷、抗震设防烈度、砂土液化等。平面空间约束的负面清单基于城镇、农业、生态3个维度进行约束分析。

2)地质问题防范负面清单评价结果显示,建设用地地质环境适宜区及较适宜区分布广泛,占比84.31%;适宜性一般区占比12.29%,工程建设受控于浅埋厚层软土,工程投资较高;适宜性差区分布在突发地质灾害高易发区,应建立群专结合监测预警体系。

3)平面空间约束的负面清单包括:城镇建设用地现状、永久基本农田、水源保护区等,这些区域都是影响或限制工程建设的,用于进行最坏情景分析。目前工程建设区主要集中在适宜性一般区,重点建设区域与生态环境脆弱区具有空间一致性,空间冲突较为强烈,建议城市建设可以向适宜区及较适宜区倾斜。