白龙江舟曲段泥石流孕灾条件及发育特征分析

2022-04-23杨强王高峰杨旭东丁伟翠高幼龙

杨强 王高峰 杨旭东 丁伟翠 高幼龙

关键词:白龙江舟曲段;泥石流;物源;孕灾条件;发育特征

白龙江流域地处我国地貌第一阶梯向第二阶梯的过渡地带,地形地貌复杂,新构造活动及地震活动频繁,加之汶川地震的影响,致使该区泥石流灾害的发育程度、暴发频率、发生规模和危害程度均居全国前列(杨强等,2021;王高峰等,2020;黄忠恕等,1998;苏琦等,2016;孟兴民等,2013;黄江成等,2014)。特别是白龙江舟曲段泥石流分布密度之高、暴发之频繁、危害之严重表现极为突出,严重威胁人民生命和财产安全,严重制约社会经济发展和人民安居乐业。掌握泥石流孕灾条件及发育特征是开展泥石流防治的基础和关键,本文基于白龙江舟曲段241条泥石流实测调查资料(中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,2019),在分析泥石流孕灾条件基础上,通过数理统计分析研究了泥石流发育特征,以期为舟曲段泥石流灾害防治、国土空间规划和生态文明建设提供理论依据。

1自然地理及地质环境概况

白龙江舟曲段从石门乡经舟曲县城至洛大镇,河道长136 km,流域面积约2195 km2,海拔1066~3840 m,纵比降均值为8.01%,年平均径流量为12.10×108m3、流量为39.35 m3·s-1,年洪峰流量均值为690m3·s-1,径流系数为0.499。多年平均气温为10.9℃,多年平均降水为550mm,降雨多集中在7—9月,约占全年降雨量的60%,多为短时强降雨事件。

白龙江舟曲段地貌为中高山侵蚀一剥蚀地貌,山地高陡、沟谷深切、沟壑纵横、沟坡坡度大;主要受北北西向的光盖山-迭山断裂带及次级断裂带坪定-化马断裂的影响(图1),构造活动及地震活动强烈;出露主要地层为三叠系、志留系和第四系,千枚岩、板岩、黄土和残坡积层等软弱岩层分布广泛,并形成了大量松散堆积物,是泥石流发育的主要物源;地下水主要类型为赋存于基岩中的基岩裂隙水和第四系及松散堆积物中的松散岩类孔隙水;主要工程活动为开挖建房及修路、开采矿山等。

2泥石流孕灾条件分析

2.1地形地貌

白龙江舟曲段以中高山地貌为主,山高坡陡,沟谷深切。汇水面积、斜坡坡度、地形起伏度、地形高差、纵比降均有利于泥石流物源的形成及启动。泥石流形成区多呈“漏斗型”“鱼尾型”,有利于快速汇水形成强大的水动力,物源携带能力强。流通区多呈“S”形,陡坎发育,存在巨石卡口,易堵塞泥石流通道,存在溃决。堆积区地形多开阔平坦,多期泥石流发育,泥石流新扇堆积在老扇上,威胁老扇上居住的居民。在较大规模的泥石流沟口两侧或相邻两条泥石流沟口中间三角地带,发育多条冲沟,形成多条具有较大威胁的“小沟大扇”坡面型泥石流。对白龙江舟曲段241条典型泥石流进行分析,相对高差大于1000m占总数74.3%,特殊的地形地貌条件决定了该区泥石流易发、多发。

2.2地层岩性及岩组

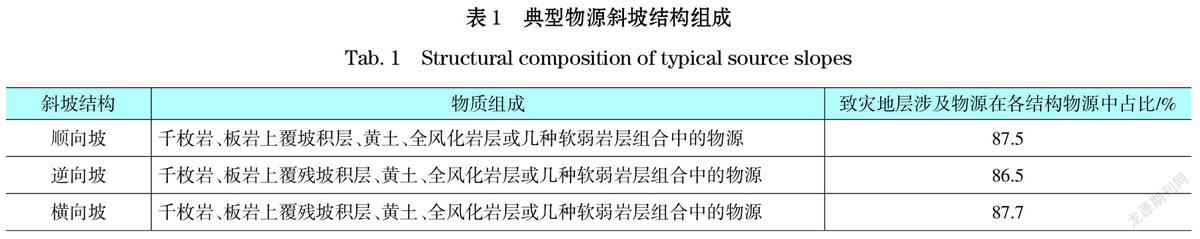

白龙江致灾地层主要为软硬相间或互层的千枚岩、碳质板岩、片岩、变质砂岩,覆盖层主要为残坡积层、黄土、全风化岩层或几种岩土体组合。对区内241个典型泥石流沟内物源斜坡结构及主要致灾地层组合进行分析(表1),分析得出下伏基岩为千枚岩、板岩,残坡积层、黄土、全风化岩层或几种软弱岩层组合的崩塌、滑坡堆积体为泥石流的主要物源。涉及致灾地层物源在顺向坡、逆向坡、横向坡3种结构物源中所占体积比分别为87.5%、86.5%、87.7%,物源与下伏基岩的坡向关系不大。在海拔3200m以上山体冰碛物崩滑体风化严重,表层较为破碎,在暴雨条件下易产生高位型崩滑物源,甚至以灾害链形式揭底补给泥石流,如三眼峪特大泥石流灾害。

2.3地质构造

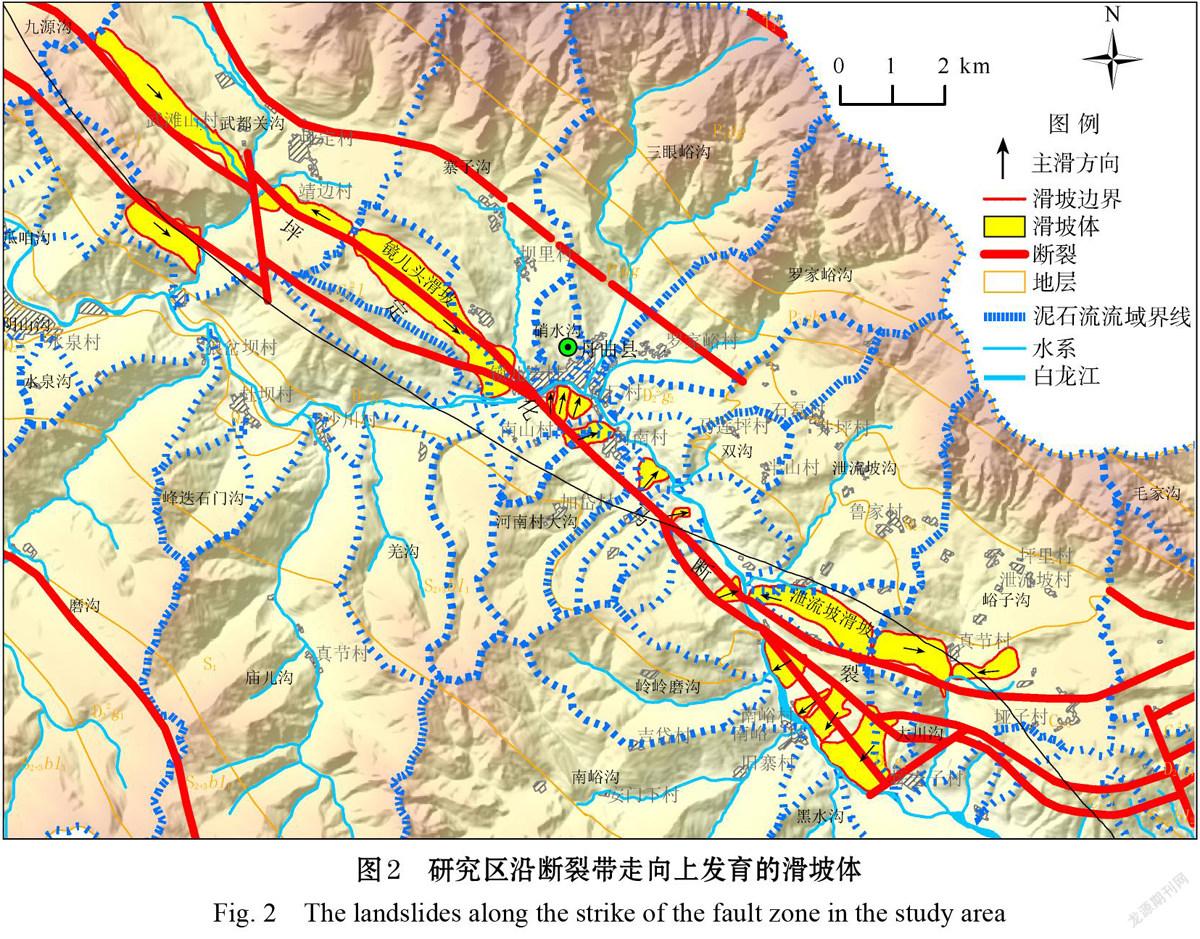

主要受光盖山-迭山断裂带中次级断裂带坪定-化马断裂影响,形成了明显的断裂凹陷,并沿断裂破碎带发育的众多巨型、特大型、大型滑坡堆积体是泥石流的主要物源。滑坡沿断裂呈条带状分布,巨型、特大型滑坡沿断裂带呈“长条状”“背滑”“对滑”相間线状分布特征(图2)。断裂破碎带物质结构、成分、成因复杂,坪定-化马断裂是SW倾向的逆冲断裂,次级断裂(宽度达30 m以上)极为发育,断裂破碎带宽度可达数千米。

2.4地震

舟曲段地震动峰值加速度为0.15~0.3 g,历史上曾发生多次破坏性地震,邻区强震也波及于此。历史上地震活动非常频繁,其主要活动特征是频度高、强度大、灾害重。地震对泥石流形成的影响主要表现为地震引发次生地质灾害,地震使原来基本稳定的坡体变得不稳定,产生大量规模不等的拉张裂缝,岩土体结构更有利于崩塌、滑坡灾害的发生,增加了泥石流物源量。

2.5降雨及人类工程活动

白龙江降雨多集中在7-9月,多以连续降雨和暴雨形式出现,降雨量大而集中利于泥石流形成(周健等,2016)。随着城镇化进程加快,人类工程活动不断增强,开采矿山、修建公路、开挖隧道等产生的弃渣无序堆积,挤占泥石流通道,加剧了泥石流发生频率。特别是工程建设产生的弃渣堆积于沟道内或堆积扇两侧,增加了泥石流物源动储量,增大泥石流的规模。修路切坡及开矿采石,残留的松散碎石土可随雨量径流堆积于沟道,甚至堵塞沟道,易发生溃决型泥石流灾害。

3泥石流的分布及发育特征

3.1泥石流分布特征

白龙江舟曲段共发育沟谷型、坡面型泥石流241条,其中沟谷型泥石流占69.7%,坡面型泥石流占30.3%。白龙江舟曲段泥石流分布密度高、暴发频繁,如三眼峪沟、罗家峪沟、峪子沟等。泥石流物源主要沿坪定一化马活动性断裂呈条带状分布,在小型断裂和褶皱密集区集中发育;泥石流物源与地层岩性关系密切,高易发区主要集中在志留系及泥盆系灰岩、千枚岩、板岩出露区;泥石流物源多在沟壑密集区集中发育。

3.2泥石流发育特征

3.2.1流域面积与主沟长

流域面积与汇流、泥石流产砂量呈正相关,产砂量影响流域内松散堆积物储量,直接决定暴发泥石流时冲出物质多少,与泥石流活动频率关系巨大;主沟长度大小决定泥石流流经路程及沿途携带松散物源的储量,主沟长度越长能量及破坏力越大。

白龍江舟曲段泥石流主要特征统计结果见表2。流域面积最小为0.09 km2,大于50km2的泥石流沟有8条,无大于100 km2的河谷型泥石流。流域面积小于20 km2有215条,占泥石流总数的89.2%,其中小于5km2的泥石流沟166条,占泥石流总数的68.88%,分布较为广泛。泥石流主沟道长度0.53~16.25 km,主要集中在1~5 km,占泥石流总数的75.52%,主沟长度大于10 km的有13条,占泥石流总数的5.39%。泥石流主沟长度随流域面积的增大而增大,二者呈较好的幂函数关系(图3)。

3.2.2沟床比降与相对高差

沟床比降是泥石流沟段上河床落差与长度比值,是泥石流起动和运动的基础条件,直接影响泥石流的形成,一般沟床比降越大泥石流发生的可能性越大。

白龙江舟曲段泥石流沟床比降差异性较大,分布在99.8‰至876.28‰之间,200‰~500‰占泥石流总数的60.2%,大于500‰占泥石流总数的33.2%(表2)。泥石流主沟比降与流域面积相关性强,主沟比降和流域面积呈负幂函数关系,随着流域面积的增大,主沟比降呈现逐渐降低的趋势(图4)。

相对高差与泥石流形成和运动关系密切,沟顶和沟底高差越大,雨水汇流后动能就越大,携带沟谷两侧松散堆积物的能力就越大。

白龙江舟曲段241条泥石流沟相对高差分布在357m至2771m之间,相对高差小于500 m的泥石流沟仅6条,主要集中在500~2000 m,占总数的83%,大多数泥石流沟相对高差1000~1500 m,占总数的40.25%,较大的相对高差为泥石流的发生提供了有利条件。研究区泥石流相对高差与流域面积有关,相对高差和流域面积呈指数函数关系,随着流域面积的增大,相对高差呈现逐渐增加的趋势(图5)。

3.2.3流域完整系数

流域完整系数反映了流域地表径流的汇流条件和水动力特征,完整系数越大,流域发育越完整,具有较好的汇流条件,利于泥石流发生,反之亦然。用Fe=F/L2表示泥石流流域形态完整系数,式中Fe为流域纵横比,F为流域面积(km2),L为主沟长(km)。Fe<0.3,流域平面形态为长条形;0.3≤Fe<0.5,流域平面形态为长圆形;0.5≤Fe<0.7,流域平面形态为椭圆形;Fe≥0.7,流域平面形态为近圆形(沈昌玉等,1986)。计算得出白龙江舟曲段泥石流流域平面形态以长圆形和椭圆形为主(图6),Fe值相对较大,利于坡面汇流形成泥石流。

3.2.4重点泥石流沟发展阶段评价

对白龙江舟曲段241条泥石流沟进行综合分析,从发生频率、物源储量、威胁危害等方面综合考虑,筛选出21条重点泥石流作为研究对象,采用地貌信息熵理论结合陇南舟曲段泥石流发育的特点进行泥石流发育阶段划分(任玉鹏等,2018;艾南山,1987),充分考虑流域面积及流域高差来反映地貌总体演化过程。流域侵蚀系统地貌信息熵计算公式为:H=S-lnS-1,H为地貌信息

计算过程:通过ArcGIS平台Spatial Analyst工具中水文分析模块,从DEM中提取子流域等高线图层,合并21条泥石流地形等高线及流域边界线,并将线图层转换为面。利用ArcGIS栅格计算器,算出每个面的面积。统计各条等高线以上的面积ai汇总该等高线高程与流域中最低点高程的差hi。通过MATLAB软件拟合Strahler曲线(横坐标aiAi、纵坐标hi/Hi)。泥石流沟发展阶段参考DZ/T 0220—2006《泥石流灾害防治工程勘察规范》和DZ/T 0261—2014《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范(1:50000)》的划分标准,结合地貌信息熵值划分标准(艾南山,1987;李雅辉等,2011),同时综合考虑陇南白龙江舟曲段的泥石流发育实际情况,采用的划分标准为H<0.111为幼年期、0.111≤H<0.200为壮年偏幼年期、0.200≤H<0.300为壮年期、0.300≤H<0.400为壮年偏老年期、0.400≤H为停歇或终止期。陇南白龙江舟曲段重点泥石流沟地貌信息熵评价结果见表3。

从表3得出:河南大沟、双沟、大沟头、百草坝、庙沟5条泥石流处于幼年期,武都关沟、寨子沟、峪子沟、化马沟等13条泥石流处于壮年偏幼年期;大沟里沟、拓石沟、红土湾沟3条处于壮年期。该区重点泥石流均处于幼年期—壮年期,利于泥石流的形成,泥石流潜在危险性巨大。

4结论

1)白龙江舟曲段泥石流主要受地形地貌、地层岩性及岩组、地质构造、人类工程活动影响。主要致灾地层有残坡积层、黄土、全风化岩层或几种岩土体组合,致灾地层中发育的崩塌、滑坡堆积体是泥石流的主要物源;涉及致灾地层的物源在顺向坡、逆向坡、横向坡3种结构物源中所占体积比分别为87.5%、86.5%、87.7%;沿着坪定-化马活动断裂分布有“长条状”“背滑”“对滑”相间的巨型、特大型滑坡、崩塌物源;降雨和工程建设是泥石流的主要诱发因素。

2)白龙江舟曲段泥石流流域面积<20km2的有215条,占89.2%;主沟长度主要集中在1~5 km,占75.52%,主沟长度随流域面积的增大而增大,二者呈较好的幂函数关系;沟床比降差异性较大,200‰~500‰占总数的60.2%,大于500‰占总数33.2%,主沟比降和流域面积呈负幂函数关系,随着流域面积的增大,主沟比降呈现逐渐降低的趋势。

3)白龙江舟曲段泥石流流域相对高差主要集中在500~2000 m,占总数的83%;相对高差在1000~1500 m占总数的40.25%;相对高差和流域面积呈指数函数关系,随着流域面积的增大,相对高差呈现逐渐增加的趋势。泥石流发育的流域形态主要为长圆形和椭圆形。

4)对21条重点泥石流沟发育阶段进行评价,得出5条泥石流处于壮年偏幼年期,13条泥石流处于壮年偏幼年期,3条泥石流处于壮年期,所有泥石流均处于幼年—壮年期,潜在危险性巨大,需要根据发育特征及威胁的具体情况进行针对性防治。