1例PRKN基因突变导致的青少年型帕金森病的临床分析

2022-04-22何佳娓殷梦媚李晓波

何佳娓, 殷梦媚, 李晓波

(1. 扬州大学医学院, 江苏 扬州, 225001; 2. 江苏省苏北人民医院 脑科中心, 江苏 扬州, 225001)

帕金森病是一种神经退行性疾病,主要表现为静止性震颤、行动迟缓、肌肉强直、姿势异常等,其发病率仅次于阿尔茨海默病,好发于65岁以上人群[1]。帕金森病的病理机制是黑质纹状体通路中多巴胺能神经元的变性和丢失。帕金森病可在环境和遗传基因的影响下发病,约5%的患者为基因突变发病。随着基因诊断技术的不断进步,越来越多的由基因致病的帕金森病患者被发现,其中常见的致病基因包括以显性遗传为表现形式的LRRK2、SNCA、VPS35和以隐性遗传为表现形式的PRKN、PINK1、DJ1/PARK7[2]。PRKN被认为可能是神经末梢突触囊泡内吞作用的潜在调节因子,为帕金森病的致病基因之一[3]。目前,国内有关常染色体隐性遗传性青少年型帕金森病的病例报告较少,本研究报告1例由PRKN基因突变导致的常染色体隐性遗传性青少年型帕金森病2型的病例,探讨其临床表现、基因特点及诊治方案,现报告如下。

1 临床资料

患者33岁,男性,于2020年12月21日因“双下肢乏力、行走不稳13年”入住江苏省苏北人民医院。现病史: 患者13年前外伤跌倒后出现行走不稳,站立时双腿膝关节轻度屈曲,步行不能走直线,步幅小且频率快,向前、向后倾倒,晨起时症状轻,至晚间、深夜逐渐加重,曾在江苏省苏北人民医院查头颅、颈椎、腰椎磁共振成像(MRI)均提示未见明显异常,肌电图提示周围神经不完全受损,以感觉传导受损较为严重,当时未予重视。2012年时上述症状逐渐加重,至上海某三甲医院就诊,诊断为“心理障碍”,给予抗焦虑、抗抑郁类药物治疗,具体不详,未见明显好转。2013年在江苏省苏北人民医院心理科就诊,初步诊断为“遗传性共济失调”,给予抗焦虑治疗后无明显效果,给予1/4片美多巴治疗后主诉症状明显缓解,活动行走可,考虑为“帕金森病”出院。出院后上述症状反复出现,自服美多巴后即可缓解,遂自行加大美多巴剂量, 2015年时最多达到每次1/2片, 7次/d, 加量后出现头部不自主抖动现象,遂自行减量,近期自服1/3片美多巴, 4~5次/d, 每次服药后症状缓解约1 h, 而后症状较服药前相仿。为求进一步诊治,患者来江苏省苏北人民医院就诊,拟诊断“锥体外系综合征”入院,患者病程中无发热、咳嗽、腹痛、腹泻、胸闷、心慌等症状,进食可,夜眠欠佳,二便正常,无特殊既往史、个人史、家族史。

查体: 神志清,两侧额纹对称,双侧瞳孔等大、等圆,直径3.0 mm, 对光反射灵敏,眼球运动自如,未观察到眼震; 鼻唇沟无变浅,口角无歪斜,伸舌居中,颈软,布氏征、克氏征阴性; 两肺呼吸音清,未闻及明显干湿性啰音,心率78次/min, 律齐,未闻及杂音; 腹软,无压痛,肝脾肋下未及,双下肢无水肿,下肢近端肌力4级,其余肢体肌力及肌张力正常,腱反射存在,病理征未引出,感觉查体未见异常,共济检查正常,异常步态。

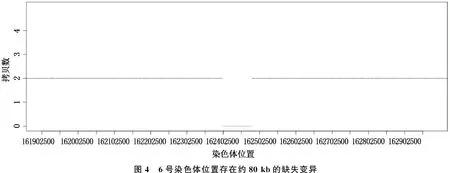

辅助检查: ① 头颅MRI显示右侧额顶叶皮层下白质少许缺血灶,左侧额窦囊肿(图1)。② 头颅磁敏感显示两侧黑质“燕尾征”稍模糊(图2)。③ 肌电图显示左尺神经末端感觉传导波幅降低,运动传导及F波未见异常; 双侧腓神经运动传导速度减慢,波幅正常,小头下传导速度大于中踝; 感觉传导未引出; 双侧胫神经运动传导速度减慢,波幅正常; F波未见异常; 其余所检神经传导及重复神经电刺激(RNS)未见异常,提示下肢周围神经髓鞘损伤; 新斯的明试验阴性。④ 胸部CT显示右肺上叶磨玻璃密度小结节影。⑤ 腰椎MRI显示腰椎生理弯曲变直,L4椎体失稳,L4/5椎间盘变性膨出。⑥头颅CT、脑动脉超声未见异常。⑦ 血常规、血清铜蓝蛋白、抗“O”抗体、红细胞沉降率、C反应蛋白等检查未见明显异常。⑧基因检测时取患者乙二胺四乙酸(EDTA)抗凝血,由广州欧蒙未一医学检验实验室行低深度全基因组测序分析(CNV-seq), 并与加利福尼亚大学圣克鲁兹分校(UCSC)数据库提供的人类基因组参考序列(hg19)进行比对,结果显示受检者检出6号染色体q26位置约80 kb的缺失变异,为致病性变异,该染色体区间包含PRKN基因(EX5)区(图3、4), 该基因缺失与“常染色体隐性遗传性青少年型帕金森病2型”有关。

图1 头颅MRI结果(DWI序列无明显异常)

图2 头颅磁敏感ESWAN序列(箭头指向处可见“燕尾征”模糊)

图3 6号染色体检测结果

图4 6号染色体位置存在约80 kb的缺失变异

2 讨 论

常染色体隐性遗传性青少年型帕金森病是一种早发型家族性帕金森病,其除了具有帕金森病的典型症状,还具有发病年龄多低于40岁、疾病进展缓慢、左旋多巴可缓解症状但副作用明显、反射亢进等特点[4-5]。部分患者晚期可出现周围神经病变,表现为轻度感觉障碍和腱反射减弱[6]。目前,已有10多个基因被发现与早发型帕金森病相关,包括PRKN在内[7]。研究[8]显示,PRKN突变引起的帕金森病约占常染色体隐性帕金森病的50%和早发型散发性帕金森病的15%。PRKN是位于染色体6q25.2~q27.7中的Parkin RBR E3泛素蛋白连接酶基因,其突变常表现为外显子重排、缺失或错义[9]。与其他基因突变的临床表现相比,PRKN突变引起的早发型帕金森病的临床表现特点[10]主要有: 发病年龄更早,大多在30岁左右发病; 肌张力障碍往往为对称性发作且更为常见; 左旋多巴引起的运动障碍和症状波动更为明显; 认知障碍较少见。本例患者20岁时发病,表现为姿势障碍、行走不稳、肌肉强直,肌电图检查结果显示已出现周围神经受损、感觉传导异常,与上述常染色体隐性遗传性青少年型帕金森病表现相符。另外,本例患者有昼夜波动现象,但其新斯的明试验呈阴性且胸部CT未见明显异常,因此排除重症肌无力的可能性。该患者血清铜蓝蛋白、抗“O”抗体、红细胞沉降率、C反应蛋白等均未见明显异常,可排除肝豆状核变性、小舞蹈病的诊断可能。根据患者临床症状、体征及影像学检查结果,考虑诊断为遗传性帕金森病的可能性较大,建议患者完善相关基因检测。在征得患者同意后行基因检测,结果显示患者6号染色体q26位置存在约80 kb缺失变异,该染色体区间包含PRKN基因(EX5)区,故PRKN为其致病基因。对患者家族进行调查并对其父母进行基因检测,未发现有类似PRKN基因突变,而PRKN基因为常染色体隐性遗传性青少年型帕金森病的致病基因,故本例患者最终确诊为常染色体隐性遗传性青少年型帕金森病2型。

本例患者起病早、进展缓慢,主要表现为肌张力障碍,对于怀疑为青少年型帕金森病的患者,详细而全面的检查及评估是必要的,包括对其家族史、现病史的询问,细致的查体以及完善的辅助检查。此外,对于此类患者,必要时都应进行二代测序基因检测。PRKN基因突变引起的常染色体隐性遗传性青少年型帕金森病2型属于单基因帕金森病,其主要发病机制可能是线粒体功能障碍,因此应用基因型驱动疗法来改善线粒体生物功能及抗氧化可能是其治疗手段之一[11], 但这种疗法的有效性未得到验证且费用昂贵,导致其尚未在临床广泛应用。目前,帕金森病的治疗主要是补充内源性多巴胺,以左旋多巴为主,辅以物理治疗、言语治疗及定期康复锻炼。本例患者服用1/4片美多巴即出现头部不自主抖动现象且存在“关期”长、“开期”短的特点,查阅相关文献证实左旋多巴可缓解帕金森病的症状,但伴有运动障碍、波动现象、神经精神症状等不良反应[12], 与本例患者表现相符,江苏省苏北人民医院联合使用二苯二氮杂卓类药物后,患者头部抖动症状缓解。

综上所述,本研究报道了1例常染色体隐性遗传性青少年型帕金森病2型的男性患者,基因诊断结果显示该患者PRKN基因突变,考虑为其致病因素,故基因诊疗技术为本病主要诊疗手段之一。目前,青少年型帕金森病的诊断和治疗仍较为困难,患者发病年龄早且进展缓慢,多导致该病诊断延误,严重影响了患者的日常生活及工作。治疗方面,多巴胺替代疗法的治疗效果尚可,但副作用明显。随着对基因驱动疗法的深入研究,相信在不久的未来,常染色体隐性遗传性青少年型帕金森病或可得到更为有效的治疗。