经济制度质量对出口二元边际的影响研究

2022-04-21葛涛

[摘要] 基于制度有效性和稳定性视角,将经济制度纳入异质性企业理论模型,推导出经济制度对出口二元边际的影响机理。在此基础上,采用2002—2019年中国对“一带一路”沿线国家的出口贸易数据,将中国出口增长进行结构性分解,并实证检验经济制度对出口二元边际的影响。研究表明,在制度有效性一定的条件下,制度稳定性越强,越利于中国出口二元边际扩张。同时,制度稳定性也是制度有效性影响中国出口二元边际的门槛条件,只有制度稳定性保持在一定的门槛值之内,制度有效性提升才能显著促进拓展边际扩张、阻碍集约边际下降。因此,为实现出口贸易持续稳定增长,需要通过不断深化改革提升经济制度质量,同时在改革过程中也要注意维护制度环境的稳定性,以此保证制度质量的循序渐进和前后衔接。

[关键词]“一带一路”;二元边际;制度有效性;制度稳定性

[中图分类号]F125; F75262[文献标识码]A[文章编号]1673-0461(2022)01-0009-10

一、引言

改革开放以来,中国出口贸易经历了一个持续的高速增长阶段,出口额从1978年的1676亿元攀升至2019年的3154万亿元,年均增长近20%,在2002—2007年出口繁荣期年均增速更是高达2828%,创造了世界出口贸易增长奇迹,也为中国贸易大国地位奠定了坚实基础。但需要指出的是,中国出口增长呈现出明显的波动特征,且在遭遇外部冲击时表现尤为突出。例如,东南亚金融危机使得中国1998年的出口增长率降至041%。2009年金融危机爆发,中国当年出口贸易额下降了1829%,虽然2010年之后开始回升,但2010—2015年的年均增速仅为569%,较繁荣时期的增长幅度存在显著差距。为什么中国的出口贸易极易遭受外部冲击的影响?显然,仅以外部需求萎缩对这一现象进行解释是片面的,还应深入探讨中国出口贸易的微观结构,特别是企业的出口种类的变化,即拓展边际的变化。

新制度经济学认为,经济制度是一国经济增长的核心源泉,也是贸易发展的根本决定因素。中国一直致力于推进经济制度改革,以进一步提升经济制度质量,更是先后提出了“一带一路”和供给侧结构性改革等重大战略。然而,与贸易增长类似,中国经济制度质量增长也呈现出明显的波动性特征。根据美国传统基金会的数据,中国的经济自由度分值从1995年的52上升至2000年的最高值564后又迅速下降,之后再次缓慢增长至2019年的584。这提醒我们,中国出口贸易增长与经济制度存在相对一致的变化趋势,深入探讨中国经济制度与出口贸易的关系,尤其是从二元边际角度分析经济制度对企业出口的作用具有十分重要的現实意义。针对该问题,本文提出以下疑问:经济制度对出口二元边际有没有影响?这种影响体现在拓展边际上还是集约边际上?表现为促进还是抑制?

二、文献综述

新新贸易理论的提出促进了经济学家对贸易增长分解的研究。MELITZ(2003)、BERNARD等(2003)提出的异质性企业贸易模型,主张从集约边际与扩展边际两个维度分析贸易增长[1-2]。随着相关理论的日益完善,该模型逐渐成为研究贸易增长驱动的重要方法。从二元边际角度进行系统研究的既有文献大致可以概括为三类:

第一类主要测度出口的二元边际结构。这类文献又可以细分为两类:一是认为拓展边际在贸易增长中占据主导地位。HUMMELS和KLENOW(2005)采用HS编码六分位贸易数据研究世界上主要经济体的二元边际发现,拓展边际对大国贸易增长的贡献度达到60%[3]。BESEDE和PRUSA(2011)利用发达国家出口贸易数据进行分析发现,拓展边际比集约边际具有更明显的拉动作用[4]。谭晶荣等(2013)以1996—2010年中越两国农产品贸易为研究对象,同样得出了拓展边际更利于出口扩张的结论[5]。二是强调集约边际是贸易增长的主要方式。AMITI和FREUND(2007)认为中国对美国的出口贸易增长至多只有15%是拓展边际推动的,集约边际处于绝对地位[6]。与之类似,AMURGOPACHECO和PIROLA(2007)基于1990—2005年24个国家贸易数据发现,集约边际对出口增长的贡献高达86%[7]。盛斌和吕越(2014)对中国商品贸易的研究结果也证实出口增长主要源于持续的产品在目标市场的扩张[8]。马凌远(2016)借助SITC编码五位数据测算不同生产要素密集型产品的二元边际发现,中国所有类别产品的出口增长方式都是以集约边际为主,且依赖程度愈来愈重[9]。

第二类着重分析二元边际的福利效应。一般认为,原有产品出口数量增加引致的贸易增长有利于国家比较优势升级,但也有可能因为出口数量增加导致贸易条件恶化,进而引发贫困化增长现象,使出口极易遭受外部冲击的影响;而拓展边际不仅有助于出口国建立多元化的生产体系,也会使贸易条件逆向变化概率相对降低[10],因此,相对于集约边际,一般认为拓展边际对福利效应的作用更突出。例如,从生产率看,FEENSTRA和KEE(2008)研究发现,出口国产品种类每增加一个百分点,其生产率将提升013个百分点,而集约边际通过发挥比较优势来提升生产率的效果并没有拓展边际显著[11]。从出口稳定性看,企业开始出口后面临的固定成本将大幅下降,为避免再次进入市场支付的高沉没成本,企业在遭遇外部冲击时可能仍选择继续出口[12],这意味着鼓励新企业进入市场比扩大现有企业规模更有助于应对风险。近年也有学者提出不同观点。BESEDE和PRUSA(2011)认为出口企业的持续时间有待延长,并且企业在目的国的持续与否、集约边际扩张会作用于国家层面[4]。KOHN等(2016)也认为新进入的企业更容易退出出口市场,进而引起更大的波动[13]。结合两种观点,陈勇兵和陈宇媚(2011)主张从集约边际和拓展边际两者的作用力权衡考虑对贸易福利的效应[14]。

第三类重点考察二元边际的影响因素。现有文献主要讨论了贸易成本[15-17]、技术创新[18-19]、融资约束[20-22]、金融发展[23]、外部冲击[24-25]等因素对二元边际的影响。针对经济制度与二元边际关系的研究文献相对较少,并且主要集中在制度自由化和制度确定性方面。在制度自由化方面,GALAN和OLADIPO(2009)通过墨西哥对美国的出口数据发现北美自由贸易协定促进了双边贸易产品种类的增加[26];FRENSCH等(2016)对欧洲国家的研究同样认为贸易自由化主要沿着拓展边际拉动贸易增长[27];而许统生和张毓卿(2014)对中国与其16个主要出口贸易伙伴的研究结果则表明,驻外贸易机构对拓展边际和集约边际均有促进作用,但对前者的作用更显著[28]。在制度确定性方面,魏友岳和刘洪铎(2017)在考察了经济制度对中国出口二元边际的影响后指出,经济政策不确定性重点通过抑制新兴产品贸易来限制贸易增长,但是对原有产品出口的作用不确定[29]。

通过梳理既有文献可以发现,国内外学者对二元边际的研究已经取得了丰硕的成果,但是将经济制度与出口二元边际联系在一起进行研究的文獻有待丰富。据此,本文试图从制度有效性和制度稳定性视角,探讨中国经济制度对出口二元边际的影响作用,以弥补既有文献不足,并为中国出口贸易实现持续稳定增长提供政策参考。

三、理论模型

在借鉴魏友岳和刘洪铎(2017)理论模型的基础上[29],本文将制度有效性与制度稳定性引入模型,探讨经济制度对出口二元边际的作用机制。

(一)基本假设

为了进行模型推导,本文提出一些基本的假设条件:

第一,世界上存在R个国家(r=1,2,…,R),各国均将劳动作为唯一生产要素,国家r的劳动总量表示为Lr。

第二,各国生产技术相同,且均为传统部门A与制造业X两个部门。传统部门在完全竞争、规模报酬不变与单位劳动投入的情形下提供相同的传统产品且以零成本进行无障碍贸易,将该类产品价格标准化为1。制造业部门供应连续差异化产品,且每个企业在自己的生产领域都是垄断者。

第三,所有消费者对传统产品和制造品具有相同偏好,且可以用CES效用函数表示。

第四,X部门企业的劳动生产率φ有所不同,同时企业生产率φ服从尺度参数为γ的帕累托分布,Pφ<φ=F(φ)=1-φ-γ,其中dF(φ)=γφ-γ-1dφ,φ≥1;参数γ>σ-1;这表明γ反向作用于企业异质性,多数产出集中在少数规模大、生产率高的企业。

第五,企业出口需要承担固定贸易成本fod和可变贸易成本τod。其中,fod是客观存在的,主要包括企业建立国外销售渠道、改良产品以满足国外消费者偏好、出口时履行行政手续、获取出口市场信息以及政府规制等产生的相关费用。τod为“冰山型”成本,表示企业向目的地提供1单位产品时,实际只有1τod单位可以抵达目的国,主要涵盖运输费用、关税以及产品销售等引起的相关费用。

(二)模型的构建

根据企业的最优定价条件和消费者的最优需求条件,企业从出口国o向进口国d的出口量eod可表示为:

其中,pod表示出口国o提供的制造品在进口国d的销售价格;σ是制造品之间的替代弹性,且σ>1;α表示消费支出参数;pd为进口国d的制造品总体价格指数。

企业从出口国o向进口国d出口制造品j的利润为:

根据MELITZ(2003)[1],生产率门槛值φod应等于出口国o最低效率企业的生产率水平,以使得企业在进口国d的总利润恰好能够支付进入其市场的fod。因此,得到:

其中,λ1=σα1σ-1σσ-1为常数。假定贸易壁垒使得制造品j、出口国o都存在φod>1。根据式(4),只有生产率水平φ>φod的企业才可能进入进口国d,而企业能否出口产品取决于贸易成本以及市场特征。

根据KANCS(2007)[30],均衡条件下的总体价格指数可以表示为:

其中,λ2=γ-(σ-1)γ1γσα1σ-11γσσ-1为常数,θ-γd=∑Rr=1(Lo/L)τ-γodf1-(γ/(σ-1))od,L=∑Rr=1Lr,变量θd是衡量进口国d与其全球其他贸易伙伴的总偏远指数。

将式(5)中的总体价格指数代入式(1)、式(4)得到,一般均衡条件下,生产率水平为φ(φ>φod)的企业从出口国o向进口国d的出口量表达式:

其中,λ3=αγ-(σ-1)γσ-1γσα1-σ-1γ、λ4=σαγγ-(σ-1)1γ是常数。

另一方面,出口国o进入到进口国d市场的企业数量Nod可以定义为:

其中,λE=αγ-(σ-1)γσ是常数。

根据ANDERSON和WINCOOP(2004)[31],出口国o对进口国d的出口总量Eod由单位企业的平均出口量eod与出口企业数量Nod的乘积决定,即:

根据HUMMELS和KLENOW(2005)的定义,出口企业数量Nod称为扩展的贸易边际,单位企业的平均出口量eod称为集约的贸易边际[3]。因此,总出口量可以分解为扩展的贸易边际和集约的贸易边际。

将式(6)与式(8)代入式(9),出口国o对进口国d的出口总量Eod可以表示为:

(三)经济制度、贸易成本对二元边际的影响

在异质性企业模型中,贸易成本是决定企业是否出口的重要因素,用xod表示出口国o向进口国d出口时承担的贸易成本(fod与τod),则xod可以表示为:

经济制度有效性与稳定性对贸易成本的影响可以从两方面进行理解。首先,有效性高的经济制度可以实现资源的最优配置、提升对先进技术的吸纳能力,进而促进要素生产率提高,降低企业进入市场门槛。其次,波动性弱的经济制度有助于降低阻碍企业贸易的转型成本,也可以使企业形成对未来交易连续的良好预期。因此,企业出口承担的fod与τod均可以看作是制度有效性μo、制度稳定性νd的单调递减函数。对于制度有效性μo,根据式(11)可以得到:

进而,制度有效性μo对企业出口数量的影响,即拓展边际为:

由于λEθγdLoLdL>0,τ-γodγσ-1f-γσ-1-1od>0,γτ-γ-1odf-γσ-1od>0,而fodμo、τodμo恒小于0,所以,无论贸易成本fod与τod如何变化,式(13)始终为正,即Nodμo>0。同样地,对于制度稳定性νd,也可以得到Nodνo>0。但需要指出的是,无论制度有效性如何变化(正向或者反向),都将引起制度稳定性的变动。

因此,可以得到命题1、命题2:

命题1:当制度有效性降低时,制度稳定性会下降,此时贸易成本上升,拓展边际下降。

命题2:当制度有效性提高时,制度稳定性依然下降,此时贸易成本变动趋势取决于两者的相对大小,拓展边际的变动方向不确定。

制度有效性对单位企业出口额的影响,即集约边际为:

其中,eodfod=λ4λσ-1γEσσ-1LdLσ-1γ+γf1σ-1-1od>0,说明固定贸易成本fod对集约边际的影响为正。这是因为,高昂的fod会促使企业进入市场的生产率门槛φod提高,部分生产率低的企业将退出市场,而存活的企业会扩大出口量,从而单位企业的平均出口额,即集约边际将扩大。由于foduod<0,所以式(14)右边第一项为负数。式(14)右边第二项:

在式(15)中,等式右边第一项恒为正,但第二项的符号无法确定,因此可变贸易成本τod对集约边际的作用不确定。这是因为,τod既会导致企业进入市场生产率门槛φod的提高,也会由于贸易成本增加而抑制出口。

根据式(15)可知,式(14)的符号是不确定的,即制度有效性对集约边际的作用是未知的。同样,制度稳定性对集约边际的作用也可以得到相同结论。由此提出命题3:

命题3:由于可变贸易成本对集约边际的影响不确定,因此无论制度有效性与稳定性如何变动,两者对集约边际的作用都是不确定的。

四、模型设定及变量构造

(一)计量模型的设定

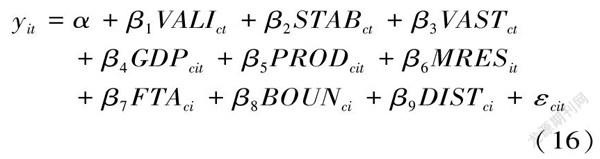

为检验上述的理论命题,本文在贸易引力模型的基础上,结合式(10),提出拓展的引力模型,具体模型设定如下:

式(16)中,c表示中国,i表示出口目的国,t表示年度。y表示被解释变量,包括中国对“一带一路”沿线国家出口产品的拓展边际(EM)和集约边际(IM)。VALI、STAB以及VAST作为本文的核心解释变量,分别表示中国经济制度的有效性、稳定性以及二者的交互项。GDP表示经济规模;PROD表示生产率水平;MRES为多边阻力;FTA表示中国与贸易伙伴是否签订了自由贸易协定;BOUN表示中国与贸易伙伴是否拥有共同边界;DIST表示中国与出口目的国的地理距离;ε表示随机干扰项。

(二)核心变量

中国出口二元边际(lnIM和lnEM)。参照HUMMELS和KLENOW(2005)的测算方法[3],分别计算出中国对“一带一路”沿线国家的出口二元边际,并以ln(1+IM)、ln(1+EM)形式进入模型;采用的原始数据来自CEPII BACI数据库提供的2002—2019年HS92版本的六分位国际贸易数据。

制度有效性(VALI)。同国内大部分研究一致,本文采用《华尔街日报》和美国传统基金会发布的经济自由度指数作为制度有效性的代理变量。经济自由度指数取值范围为[0, 100],其值越高,意味着该国制度质量越高,制度有效性越好;反之,其值越低,意味着制度的有效性越差。

制度稳定性(STAB)。借鉴BERGGREN等(2012)的做法[32],以制度有效性的变异系数或者标准差率作为代理变量。制度有效性的变异系数越大,表明偏移越严重,制度稳定性越差;反之,变异系数值越小,则表明制度稳定性越好。需要说明的是,模型中使用的是2002—2019年每3年期的平均制度有效性指标数据。

制度有效性与稳定性的交互项(VAST)。制度有效性与稳定性的交互项以两个指标的乘积为代理变量。

(三)控制变量

为了提升结果可信度,借鉴现有文献做法,本文选取了以下一组控制变量:

经济规模(lnGDP)。为度量出口目的国相对经济规模,本文采用出口目的国GDP与中国GDP的比值作为经济规模的代理变量,并以ln(GDP+1)形式代入模型。数据来源于世界银行WDI数据库。

生产率水平(lnPROD)。借鉴魏浩和郭也(2016)的做法[33],以各国总产出与各国劳动力人数的比值作为生产率水平的代理变量,并将出口目的国的生产率水平与中国生产率水平的比值引入模型,以ln(PROD+1)形式进行回归。数据来源于国际劳工组织网站提供的KILM数据库。

多边阻力(lnMRES)。一国同其他国家的贸易阻力越大,则越倾向于与一个固定的贸易伙伴进行贸易(钱学锋和熊平,2010)。本文借鉴錢学锋和熊平(2010)的做法测算各国的多边阻力[34],并将出口目的国的多边阻力与中国的多边阻力的比值,以ln(1+MRES)形式代入模型。数据来源于世界银行WDI数据库和CEPII BACI数据库。

区域贸易一体化(FTA)。若中国与出口目的国签有区域经济一体化协定,则FTA=1,否则FTA=0。数据来自https://wwwwtoorg/中的区域贸易协定信息系统。

共同边界(BOUN)。若中国与出口目的国拥有共同边界,则BOUN=1,否则BOUN=0。数据来源于CEPII的Geodist数据库。

地理距离(DIST)。按照既有文献的普遍做法,以中国与出口目的国的首都的地理距离作为代理变量。数据来自http://wwwindocom中的距离计算器。

由于数据可获取性,本文的研究样本仅包含“一带一路”倡议中54个沿线国家的面板数据,样本的时间跨度为2002—2019年。①

五、实证检验

(一)拓展边际

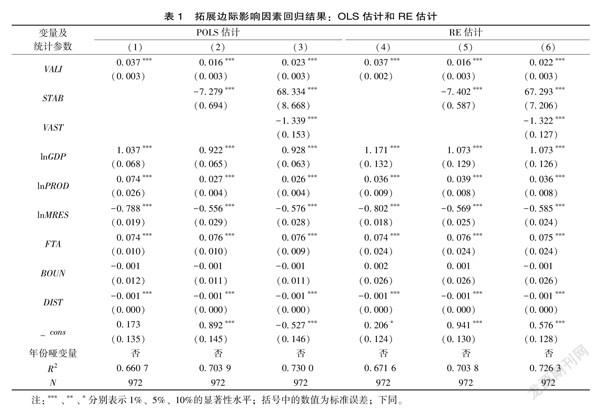

本文首先采用面板普通最小二乘法(OLS)和随机效应模型(RE)进行回归,结果见表1。第(1)~(3)列是OLS回归结果。其中,第(1)列着重检验核心解释变量VALI对出口拓展边际的影响,其系数为0037,并在1%的水平上通过检验,说明制度有效性提升可以显著促进中国对“一带一路”沿线国家出口产品种类增加;第(2)列在第(1)列的基础上,将STAB纳入研究,结果显示,VALI系数为0016,并仍保持1%的显著性,而STAB的系数为-7279,且通过1%的显著性水平,说明STAB值越小,制度稳定性越高,越利于中国出口拓展边际扩张;第(3)列引入VALI与STAB的交互项VAST,进一步考察二者对中国出口拓展边际的影响,此时,VALI、STAB以及二者的交互项VAST均在1%的水平显著,并且二者交互项VAST的系数为-1339,说明制度稳定性是制度有效性影响中国出口拓展边际的门槛条件,只有制度稳定性保持在一定范围内,即未超出门槛值时,制度有效性提升才不会抑制中国出口拓展边际扩张。

以上回归结果表明制度有效性、制度稳定性对中国出口拓展边际均有显著影响,但由于OLS估计没有控制地区,可能会因为重要变量被遗漏而在回归过程中产生估计偏误。因此,根据Hausman检验,进一步采用随机效应模型进行回归,结果见表1中第(4)~(6)列。回归过程与回归结果与OLS估计结果基本一致,同样得到了三个方面的信息反馈:一是在不考虑制度稳定性的前提下,单纯的制度有效性提升对中国出口拓展边际扩张具有显著促进作用;二是在制度有效性一定的条件下,制度稳定性越好,中国出口拓展边际越高,说明制度稳定性提升能够促进中国出口种类增加;三是只有在中国的制度稳定性超过0017(0022/1322)的门槛值之后,制度有效性提升才会抑制出口种类的增加,也就是说,如果制度稳定性保持在门槛值0017之内,制度有效性提升是可以促进中国出口种类增加的。需要指出的是,在考察期内,共有12年的制度稳定性保持在0017的门槛值之内,说明对于大多数年份来说,中国制度有效性提升是促进了中国出口种类增加的。

引入的控制变量对出口拓展边际扩张具有一定解释力,且多数与既有研究相一致,说明本文结论具有一定的客观现实基础。具体来看,经济规模扩大、生产率水平提升以及区域贸易一体化的建立均对出口拓展边际扩张具有促进作用;多边阻力、地理距离的回归系数显著为负,说明出口目的国与其全球其他贸易伙伴贸易成本上升,也将抑制其对中国新出口产品的需求,可能的原因是,一国在选择新产品的贸易伙伴时,会优先考虑本地区生产效率较低的国家,以避免进入门槛;地理距离的拉长不利于中国新产品出口,显然与理论预期是一致的。共同边界对中国出口拓展边际的作用不显著。。

OLS估计与RE估计提供了制度有效性与制度稳定性影响出口拓展边际的初步证据,但是可能因数据动态结构,或制度有效性、稳定性与出口拓展边际存在逆向因果关系而引发内生性问题,从而导致估计结构是有偏且非一致的。这是因为,随着出口种类的增加,产品间的替代性同样增加,不同发展水平国家可以根据自身偏好及心理预期价格选择适当的替代品。因此,为了避免存在内生性偏误,并检验回归结果的稳定性,再次采用差分GMM和系统GMM估计中国出口拓展边际的影响因素,结果见表2。

第(1)~(3)列是差分GMM的估计结果。当仅纳入核心变量VALI时,其系数通过1%的显著性检验,表明制度有效性提升有助于中国出口拓展边际扩张。当将核心变量STAB也纳入模型时,制度有效性与制度稳定性回归系数分别为正、负,且均通过1%的显著性检验,说明制度稳定性加强也可以促进出口种类增加。将二者的交互项VAST引入方程后,其系数显著为负,说明只有制度稳定性保持在一定的门槛值(0005=0006/1235)之内,制度有效性提升才有可能促进出口种类的增加。但是,差分GMM中的差分项可能是水平分量的弱工具变量,会损失一部分样本,所以还需要采用系统GMM再次对方程进行估计。第(4)~(6)列是系统GMM的估计结果,其与差分GMM的估计结果基本一致,证实了制度稳定性提升能够显著促进中国出口拓展边际扩张,但制度有效性只有在制度稳定性保持一定的门槛值(0002=0003/1317)之内,才会促进中国出口产品种类增加。

在系统GMM估计中,EM-1的系数显著为正,说明中国初期出口产品种类是影响出口拓展边际的重要变量,这显然符合理论预期。控制变量中经济规模、生产率水平、多边阻力、共同边界、地理距离等变量的显著性程度与符号同表1估计结果比较一致,说明回归结果具有一定的可靠性。FTA的系数显著为负,说明区域经济一体化反而不利于中国出口拓展边际扩张,这可能是因为,中国与“一带一路”沿线国家签署的自由贸易协定数量偏少,且大多处于分阶段实施的“浅度一体化”,对中国进口贸易仍表现出很强的保守性和局限性。

(二)集约边际

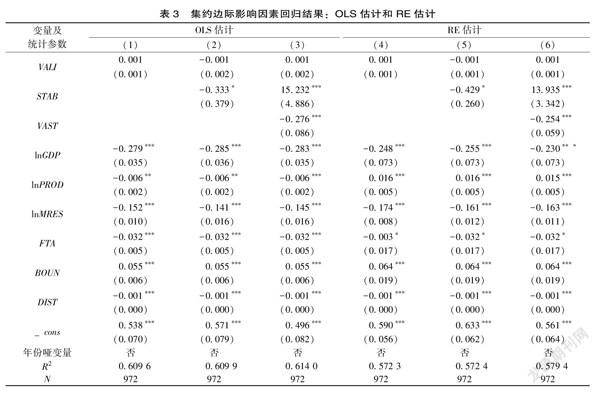

本文首先采用面板普通最小二乘法(OLS)和随机效应模型(RE)估计集约边际的影响因素,结果见表3。第(1)~(3)列、第(4)~(6)列分别是OLS估计与RE估计结果,二者并未存在显著差别。在仅考察核心变量VALI时(第(1)列和第(4)列),其系数均不显著,说明制度有效性对中国出口集约边际没有显著作用。在引入核心变量STAB后(第(2)列和第(5)列),VALI的回归系数仍不显著,但STAB系数为负,且通过10%的显著性检验,说明STAB值越小,制度稳定性越强,对中国出口产品数量扩张越有利。第(3)列和第(6)列纳入了VALI与STAB的交互项VAST,其回归系数显著为负,说明制度有效性对中国出口集约边际的作用同样受限于制度稳定性,当制度稳定性超过一定门槛值(0004=0001/0276)之后,制度有效性提升反而会抑制中国已经出口产品的增加。

在随机效应模型RE估计中,GDP的系数显著为负,说明出口目的国经济规模扩张会导致集约边际下降,造成这种差异的原因是,随着出口目的国的消费者收入水平提高,其会逐渐增加优质替代性产品的需求,而对原出口产品的需求量将有所减弱。MRES系数在1%的显著性水平上为负,说明出口目的国与其全球其他贸易伙伴贸易成本的增加,也会导致其对中国已经进口产品的需求下降,造成与预期不符的原因可能是,出口目的国在进口中国原有产品时,更多考虑的是产品是否符合其偏好,而非成本因素。区域经济一体化对集约边际同样具有抑制作用,产生这种情况的原因与拓展边际相同,在此不再赘述。出口目的国劳动力水平提升、中国与出口目的国拥有共同邊界均能促进集约边际扩张,而与出口目的国地理距离越远越不利于已经出口产品数量的增加,都符合本文的理论预期。

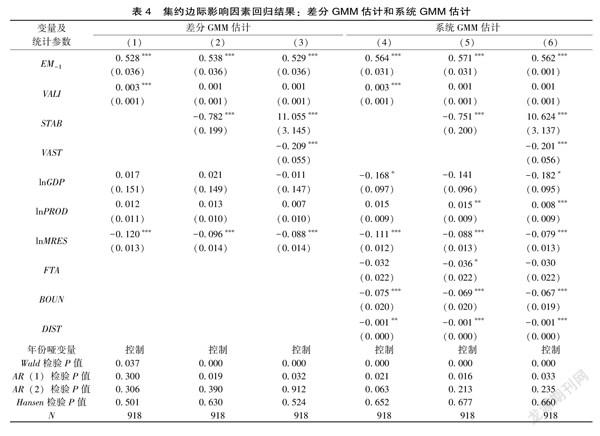

表4是差分GMM估计和系统GMM估计的结果,两者同样不存在显著差异。第(1)列和第(4)列结果显示,核心变量制度有效性VALI为正,且均通过1%的显著性检验,说明制度有效性提升可以显著促进中国出口集约边际扩张,推动中国原出口产品在数量上的增长。在纳入核心变量制度稳定性STAB(第(2)列和第(5)列)后,制度有效性变得不显著,但制度稳定性的系数却显著为负,说明在制度有效性一定的条件下,STAB值越小,制度稳定性越强,越有利于中国出口集约边际扩张。在第(3)列和第(6)列,即将制度有效性与制度稳定性的交互项VAST纳入模型后发现,二者交互项的系数分别为-0209、-0201,且均通过1%的显著性检验,表明制度稳定性是制度有效性提升促进集约边际扩张的前提条件,只有其保持在一定的门槛值(分别为0019=0001/0209和0020=0001/0201)之内,制度有效性提升才不会阻碍中国原出口产品数量上的增长。

在系统GMM估计中,EM-1的系数显著为正,说明中国初期出口产品数量是影响出口集约边际的重要变量,与理论预期一致,这是因为,考察期内国家间对外贸易的绝对差异是持续扩大的,即发达国家的贸易增长量远远高于发展中国家的贸易增长量,这意味着发达国家比发展中国家享有更多从中国进口产品的机会。因此,随着贸易总量的上升,发达国家与发展中国家对中国出口产品的需求量也将逐渐扩大。对于控制变量,与表3回归结果比较发现,仅共同边界BOUN的符号由正变负有所变化,造成这种差异的原因可能是,中国对接壤国家的出口贸易起步较晚,部分国家甚至尚未开始实质性的贸易合作,即使对于已经与中国进行贸易往来的国家来说,由于合作时间尚短等原因,贸易福利也没有完全呈现出来。

(三)稳健性检验

为了进一步检验上述回归结果的可信度,本文对考察样本进行分类再回归。重新估计的结果显示,无论是将“一带一路”沿线国家分为发达经济体、发展中经济体以及转型经济体,还是将考察期划分成金融危机前、金融危机后,制度有效性对拓展边际与集约边际主要表现为正相关、不显著,制度稳定性对拓展边际与集约边际的回归系数主要表现为显著负相关,二者的交互项对拓展边际与集约边际的作用同样存在负向显著影响,证实了制度稳定性是制度有效性提升促进中国出口二元边际的门槛条件,与上文结论基本一致,表明本文结论可靠。

六、结论与建议

本文基于制度有效性和稳定性视角,将经济制度纳入异质性企业理论模型,推导出经济制度对出口二元边际的影响机理。在此基础上,采用2002—2019年中国对“一带一路”沿线国家的出口贸易数据,将中国出口增长进行结构性分解,并实证检验中国经济制度对出口二元边际的影响。研究表明,在制度有效性一定的条件下,制度稳定性越强,越利于中国出口二元边际扩张;同时,制度稳定性也是制度有效性影响中国出口二元边际的门槛条件,只有当制度稳定性保持在一定的门槛值之内,制度有效性提升才能显著促进拓展边际扩张、阻碍集约边际下降。将考察样本分类回归进行稳健检验,结果证实结论可信度较高。为实现中国出口贸易持续稳定增长,可以从宏观、中观以及微观三个层面引申出以下重要启示:

从国家宏观层面看,一是要不断深化经济制度改革,提高中国经济制度质量整体水平,以此降低贸易壁垒和交易成本,形成中国对外贸易新动力。二是要提高决策预见性,确保经济制度改革的合理性和可行性,并在制度制定和实施过程中注重为微观主体创造一个良好的经济环境,鼓励企业的进一步生产性活动。三是要注意维护制度环境的稳定性,保证制度质量提升的循序渐进和前后衔接,避免由于经济制度大波动而导致贸易风险增加和市场扭曲、资源错配。

从行业中观层面看,首先,要加快专业贸易平台的建设和专业物流市场交易平台的组建,深化制造业与物流业联动发展,提升贸易产业规模,加强对国际市场辐射范围与服务能力。其次,要以市场需求为导向,实行有差别行业改革,优化出口商品结构,建立多元发展、稳定增长的出口贸易发展模式。最后,根据实证结果,经济制度对二元边际的作用均存在一定的门槛条件,随着改革进一步深化,难免因为制度波动而导致贸易成本增加,行业要适时适度拓展新兴业务,构建多元化盈利模式。

从企业微观层面看,一方面,企业应密切关注国内经济制度的变迁和调整,建立健全风险防控体系以及及时高效的预警预防机制,提升对未来出口市场变化的预期能力。另一方面,深化经济制度改革过程中难以避免将触及部分企业利益,企业必须审时度势,及时调整发展战略,要学会站得高、看得远,以全局的观念来打造企业核心竞争力。

[注释]① 受篇幅所限,样本国家未列出,如有需要,可向作者索取。

[参考文献][1]MELITZ M J. The impact of trade on intraindustry reallocations and aggregate industry productivity[J]. Econometrica, 2003, 71(6):1695-1725.

[2]BERNARD A B, EATON J, JENSEN J B, et al. Plants and productivity in international trade[J]. American economic review, 2003, 93(4):1268-1290.

[3]HUMMELS D, KLENOW P J. The variety and quality of a nation’s exports[J]. American economic review, 2005, 95(3):704-723.

[4]BESEDE T, PRUSA T J. The role of extensive and intensive margins and export growth[J]. Journal of development economics, 2011, 96(2):371-379.

[5]譚晶荣, 刘莉, 王瑞. 中越农产品出口增长的二元边际分析[J]. 农业经济问题, 2013, 34(10):56-63.

[6]AMITI M, FREUND C. An anatomy of China’s trade growth[Z]. World Bank Policy Research Working Paper No4628, 2007:1-19.

[7]AMURGOPACHECO A, PIROLA M D. Patterns of export diversification in developing countries: intensive and extensive margins[Z]. HEI Working Paper No20, 2007: 1-34.

[8]盛斌, 吕越. 对中国出口二元边际的再测算:基于2001—2010年中国微观贸易数据[J]. 国际贸易问题, 2014(11):25-36.

[9]马凌远. 中国出口增长二元边际的再测算——基于不同生产要素密集型产品贸易的视角[J]. 国际商务:对外经济贸易大学学报, 2016(3):44-53.

[10]HAUSMANN R, KLINGER B. Structural transformation and patterns of comparative advantage in the product space[Z]. CID Working Paper No.128, 2006:1-38.

[11]FEENSTRA R, KEE H L. Export variety and country productivity: estimating the monopolistic competition model with endogenous productivity[J]. Journal of international economics, 2008, 74(2):500-518.

[12]BERMAN N, HRICOURT J. Financial factors and the margins of trade: evidence from crosscountry firmlevel data[J]. Journal of development economics, 2010, 93(2):206-217.

[13]KOHN D, LEIBOVICI F, SZKUP M. Financial frictions and new exporter dynamics[J]. International economic review, 2016, 57(2):453-486.

[14]陈勇兵, 陈宇媚. 贸易增长的二元边际:一个文献综述[J]. 国际贸易问题, 2011(9):160-168.

[15]陈勇兵, 陈宇媚, 周世民. 贸易成本、企业出口动态与出口增长的二元边际——基于中国出口企业微观数据:2000—2005[J]. 经济学(季刊), 2012,11(4):1477-1502.

[16]陈阵, 隋岩. 贸易成本如何影响中国出口增长的二元边际——多产品企业视角的实证分析[J]. 世界经济研究, 2013(10):43-48.

[17]曹亮, 陆蒙华. 贸易成本、多产品出口企业与出口增长的二元边际[J]. 宏观经济研究, 2017(1):42-53.

[18]FILIPESCU D A, PRASHANTHAM S, CRIADO A R, et al. Technological innovation and exports: unpacking their reciprocal causality[J]. Journal of international marketing, 2013, 21(1):23-38.

[19]王奇珍, 朱英明, 朱淑文. 技術创新对出口增长二元边际的影响——基于微观企业的实证分析[J]. 国际贸易问题, 2016(4):62-71.

[20]MINETTI R, ZHU S C. Credit constraints and firm export: microeconomic evidence from Italy[J]. Journal of international economics, 2011, 83(2):109-125.

[21]张杰, 郑文平, 束兰根. 融资约束如何影响中国企业出口的二元边际?[J]. 世界经济文汇, 2013(4):59-80.

[22]项松林. 融资约束与中国出口增长的二元边际[J]. 国际贸易问题, 2015(4):85-94.

[23]万璐, 李娟. 金融发展影响中国企业出口二元边际的实证研究[J]. 南开经济研究, 2014(4):93-111.

[24]JENSEN J B, REDDING S J, SCHOTT P K, et al. The margins of US trade[J]. American economic review, 2009, 99(2):487-493.

[25]史本叶, 张永亮. 中国对外贸易成本分解与出口增长的二元边际[J]. 财经研究, 2014, 40(1):73-82.

[26]GALAN B I, OLADIPO, O S. Have liberalisation and NAFTA had a positive impact on Mexico’s output growth?[J]. Journal of applied economics, 2009, 12(1):159-180.

[27]FRENSCH R, HANOUSEK J, KOENDA E. Trade in parts and components across Europe[J]. Czech journal of economics and finance, 2016, 66(3):236-262.

[28]许统生, 张毓卿. 贸易促进机构对我国出口增长二元边际的影响[J]. 当代财经, 2014(2):86-95.

[29]魏友岳, 刘洪铎. 经济政策不确定性对出口二元边际的影响研究——理论及来自中国与其贸易伙伴的经验证据[J]. 国际商务:对外经济贸易大学学报, 2017(1):28-39.

[30]KANCS D’ARTIS. Trade growth in a heterogeneous firm model: evidence from south easten Europe[J]. The world economy, 2007, 30 (7):1139-1169.

[31]ANDERSON J, WINCOOP E V. Trade costs[J]. Journal of economic literature, 2004, 43(3):691-751.

[32]BERGGREN N, BERGH A, BJRNSKOV C. The growth effects of institutional instability[J]. Journal of institutional economics, 2012, 8(2):187-224.

[33]魏浩, 郭也. 中國进口增长的三元边际及其影响因素研究[J]. 国际贸易问题, 2016(2):37-49.

[34]钱学锋, 熊平. 中国出口增长的二元边际及其因素决定:经验研究[J]. 经济研究, 2010(1):65-79.An Empirical Study of Economic Institution Quality

on the Dual Margin of Export

—Based on the Perspective of Chinese Institutional Validity and Stability

GeTao

(School of Economics and Management, Nantong University, Nantong 226019, China)

Abstract:Based on the perspective of institutional validity and stability, this paper integrates economic institution into heterogeneous enterprise theoretical model to derive its impact on the dual margin of exports. Using China’s export trade data to countries along the Belt the Road from 2002 to 2019, we decompose China’s export growth and test the impact of its economic institution on the dual margin of exports. The results show that under the conditions given by institutional validity, the stronger institutional stability, the more it promotes the dual margin of exports. Meanwhile, the institutional stability is the threshold condition of institutional validity affecting the dual margin of exports. Only when institutional stability remains within a specific threshold can institutional validity significantly promote the expansion of extensive margin and hinder the decline of the intensive margin. Therefore, in order to realize the sustained and stable growth of export trade, we need to continuously deepen the reform to improve the quality of economic system. At the same time, we should also pay attention to maintaining the stability of institutional environment in the process of reform, so as to ensure the gradual and orderly connection of institutional quality.

Key words:the Belt and Road; dual margin; institutional validity; institutional stability

(责任编辑:张积慧)

收稿日期:2021-10-19

基金项目:国家社会科学基金项目《基于“转出地—承接地”互动的区域包容性发展形成机理与实现路径研究》(21CJL016);南通社会科学基金项目《双重目标管理下南通经济转型发展研究》(2021CNT002)。

作者简介:葛涛(1990—),男,安徽亳州人,博士,南通大学经济与管理学院教授,主要研究方向为区域经济学。