习作要素教学中的“三视”问题与“三通”策略

2022-04-20陈金水

陈金水

【摘要】习作要素是统编小学语文教材指导学生写作的关键信息。但在实际的写作教学中却普遍存在轻视习作要素的差异要求、忽视习作要素的循序渐进、无视阅读与习作要素间的关联的“三视”问题。针对这些问题,教师应该以连通、贯通、融通的理念,凸显习作要素的差异核心,明了习作要素的编排体系,发挥习作要素的教学合力。以“三通”的策略强化习作要素的指导功能,发挥统编小学语文教材在习作要素编排与教学上的创新优势,切实提高习作教学效果。

【关键词】语文要素;统编教材;教学策略

自统编教材在全国统一使用后,语文要素成为学界关注的焦点,许多教师都对语文要素进行了专门的研究,并根据语文要素设计相应的单元教学流程。仔细观察可以发现,语文要素提取自所属单元的主题内容和文本风格,因此从种类上来讲,语文要素分为培养阅读技能的要素和提高写作能力的要素,也就是阅读要素和习作要素并存。阅读要素点明学生的阅读方向,习作要素指导学生具体的写作方法。但是在一线教学中,部分教师未能发现语文要素在种类上的区别,将两类要素混为一谈,从而未能进行具有针对性的教学。还有些教师虽然明白了“教什么”,但对于“怎么教”还不太确定,尤其是习作要素怎样运用于课堂教学存在一些亟须解决的问题。下面就习作要素教学中出现的问题和解决的方式进行讨论,探究如何才能切实提高习作要素的教学效果。

一、习作要素教学中的“三视”问题

1轻视习作要素的差异要求

统编小学语文教材自三年级起,每本教材的单元页都会简明扼要地呈现该单元的习作要素。教师在备课时,要对教材提供的习作要素进行解读,明确本单元的习作教学重点,以免背离教材的编排意图。如同为五年级下册指导人物写作的习作要素,第四单元是“尝试运用动作、语言、神态描写,表现人物的内心”,第五单元是“初步运用描写人物的基本方法,具体地表现一个人的特点”。仔细辨别可以发现,虽然两个单元都是指導人物写作的习作要素,都要求在写作中抓住人物的动作、语言、神态来表现人物,但在要求的层次上却不相同,第四单元是“尝试运用”,而第五单元是“初步运用”。这一细微的用词变化,表现出对学生要求的明显差别。“尝试运用”的重点在于“尝试”,这是学习起步时的初始状态,该阶段学生对人物的基本描写方法了解不多,因此习作要素中特意列出了常见的描写方法,给出具体的写作方向,指引学生在本单元的阅读学习中注意观察。而“初步运用”显然要建立在“尝试运用”的基础上,除了第四单元提到的动作、语言、神态,学生还可以运用教材中没提到的描写方法,综合运用到写作实践中。可见,两个单元的习作要素对描写方法的运用是有梯度的。但是,部分教师没有深入解析教材的编写意图,常常凭借自己的教学经验开展教学,轻视不同习作要素间的差异性要求,甚至笼统地把有关联的习作要素归为一类,影响了习作要素在教学中“生根落地”。

2忽视习作要素的循序渐进

正如上文举例,统编教材习作要素的编排体现了由易到难、由浅入深的写作能力发展规律。统编教材将习作要素分解成若干个能力训练点,依照难易程度编排在各册的各个单元中,形成了内在的写作能力培养体系。如在指导叙事文写作时,统编教材在三年级上册第八单元的习作要素中要求学生“学写一件简单的事”,四年级上册第五单元要求“写一件事,把事情写清楚”,四年级上册第八单元要求“写一件事,能写出自己的感受”,四年级下册第六单元要求“按一定顺序把事情的过程写清楚”。可以看到,统编教材对叙事文的写作指导是一个长期的过程,从一开始不限制内容鼓励动笔,到把事情写清楚、增加感受,再到对写作技巧有所要求,体现出循序渐进的教学策略。在学生达到基础的叙事文写作标准后,统编教材进一步提高要求,要“把一件事的重点部分写具体”(五年级下册第一单元),还要“从不同方面或选取不同事例,表达中心意思”(六年级上册第五单元)。这要求学生在完成基本的叙事架构后增加写作细节,逐步提高习作质量。有了这些铺垫和照应,统编教材在六年级下册第三单元提出了“选择合适的内容写出真情实感”,要求学生能综合利用之前积累的写作经验,自主选择有感而发的事件进行写作,这有赖于统编教材前后贯通、环环相扣的阶梯式写作指导要求。但在一线教学中,一些教师守着“以本为本、以册为册”的教学观,只能局限于当前教学单元中提供的习作要素,未能对整套教材习作要素的编排体系有所关注,忽视了前后习作要素之间的系统关联和渐进发展,这势必影响学生写作能力的有序发展。

3无视阅读与习作要素间的关联

统编小学语文教材继承了阅读与写作相结合的教学传统,集中体现了“阅读铺路,读写并重”的编写理念,因此很多单元中的习作要素都与阅读要素有着内在的读写关联。如统编小学语文教材五年级上册第一单元的习作要素是“写一种事物,表达自己的感情”,阅读要素是“初步了解课文借助具体事物抒发感情的方法”,这两个要素之间关联紧密。学生通过学习《白鹭》《落花生》《桂花雨》和《珍珠鸟》状物言情的写作手法,使用白描、拟人、联系回忆等课文示范的写作手段完成习作“我的心爱之物”。整个单元的阅读课文为写作实践奠定了基础,也为教师的教学设计做好了规划。但在实际教学中,有些教师无视阅读要素和习作要素之间的相互关联,用孤立的思维教学阅读要素和习作要素,既不能全面理解编者对教材的编排意图,又使教学事倍功半,未能达到应有的教学效果。

二、解决“三视”问题的“三通”策略

(一)连通,凸显习作要素的差异核心

根据以上分析,要想达到最佳的教学效果,我们应该精准解读教学单元的习作要素,并与其他单元的习作要素前后连通,与同单元的阅读要素左右相通,从小学语文教材的整体编排把握其内涵,避免孤立地理解一个单元的习作要素。如果是同为一个主题的习作要素,教师应明确这些要素间的差异,既要找到相同点和不同点,也要把握承接点,更要紧扣核心点,做到瞻前顾后,左观右照,凸显习作要素的差异核心,以此为基础设计教学的具体流程。

如统编小学语文教材三年级下册第八单元的写作实践是“这样想象真有趣”,强调写作中的想象能力。联系统编教材的教学内容可知,这是教材安排的第三次想象类写作。分析本单元习作要素“根据提示,展开想象,尝试编童话故事”就能知晓,“想象”和“童话故事”是这次写作的关键。本单元“童话故事”的关键词是第二次出现在习作要素中,接下来教材还会要求学生写神话故事、寓言故事和科幻故事。我们可以简单理解为,教材要求学生先尝试写一个富有想象力但内容单纯的故事,然后逐渐加入一定的逻辑或道理,如此一来学生就能写出既有想象力,又表达了某种中心思想的文章。经过这样的连通分析,本次写作实践的差异核心得到凸显,由此确定教学目标:依靠想象编写出有趣的,具有童话风格的故事。可见,“有趣”就是本次写作任务有别于其他写作实践的最大差异,我们的教学流程也要紧紧抓住“有趣”的特点进行设计。教师可以将教学过程分为以下五个步骤。

1“有趣”揭题。为了引起学习兴趣,激发的学生的想象,教师将教材中的写作提示“母鸡能在天空飞翔”“蚂蚁的个头比树还大”“老鹰变得胆小如鼠”“蜗牛健步如飞”四个内容串联成故事并制成动画片,让学生从教材的示例中感受“这样想象真有趣”。

2“有趣”想象。教师引导学生对上一环节的内容进行思考:这些想象为什么会让人觉得有趣?当我们习以为常的某些事情发生了变化,这些反差就会使我们浮想联翩。比如原本只能在陆地奔跑的母鸡变得能飞翔,体量小小的蚂蚁变得巨大,与原特征相反的变化打破了我们对这些动物的既定印象,此时动物的行为模式也就变得难以预测,探究这些动物接下来的行为也就变得有趣了起来。依照这一理论,教师让学生选择一种动物,大胆地展开想象,将所选动物的某个特征转化后用一句简单的话把可能发生的事情写下来。

3“有趣”展示。挑选学生的作品向全班展示,选出几个最有趣的假设,谈谈其中的有趣表现在哪里。再挑选几个学生都认为不有趣的作品,讨论怎样改动才会变得有趣。经过交流讨论,学生对与既定印象形成反差产生的“有趣”有了更深的感悟,对于如何发挥自己的想象也有了方向,此时就可以安排学生进入正式的写作阶段。

4“有趣”编写。在交流了动物们“有趣”的变化后,学生就自己选择的动物和假设进行拓展,编成一个童话故事,要求其他人读了这个故事后觉得很有趣,甚至会哈哈大笑起来。

5“有趣”评价。出示或由学生朗读自己编写的童话故事,全班一起评价这个童话故事编得有趣吗?这样的想象有趣吗?是不是可以写得更有趣?怎样修改更好?讨论完毕后,学生尝试把自己的童话故事修改得更有趣。

(二)贯通,明了习作要素的编排体系

统编小学语文教材提出的习作要素是统筹规划后的结果,编写者意在以此创建写作训练的新体系。作为一名语文教师,全面厘清习作要素的编排体系,并能与自己的教学设计融会贯通,是正常开展教学的基本要求,也是提升习作教学质量的必要保证。

从横向看,梳理一个学期中所有习作要素的编排体系,就能明了该学期习作要素的主题内容及相关要求,然后为教学设计选择适切的教学方法,从而高质量地完成教学目标。从纵向看,梳理一个学段习作要素的编排体系,就能明晰一个学段各类习作体裁的教学起点在哪里,中间安排了哪些发展性的要求,教学的终极目标是什么,并且明白统编教材为习作要素安排的前后铺垫与照应,明确学生写作能力的发展序列。

如统编小学语文教材共安排了十一次想象类习作的写作实践,其中第七次安排在五年级上册第四单元。该单元的习作要素是“学习列提纲,分段叙述”,写作实践的主题是“二十年后的家乡”,是想象家乡巨变的生活类写作。应该怎样理解这次习作的写作目标呢?以纵向贯通的角度来思考,本次写作任务前安排了编童话故事、写神话故事、新编寓言故事的写作实践,本次写作任务后还安排了编写探险故事、创编生活故事和写科幻故事的实践。可见此次安排的生活类写作,是对前面所写各种想象类写作的承接,也是为后续创编各种故事做铺垫,前后一对比就能发现教材对写作的要求在不断提高。不管是“列提纲”的写前准备,还是“分段叙述”的写作要求,统编教材从写作指导的角度来设计写作任务,从以“我”为事件中心的写作角度转向关注家乡、关注社会、关注国家发展的大视角,令写作外延不断向外拓展,也令习作要素教学呈现出广阔的发展空间。

从横向贯通的角度来思考,除了联系同一学期的习作要素,统编教材中的“习作支架”在降低学生写作难度、启发学生写作思维、提升学生写作水平等方面也起了较大的作用。想象类写作的“习作支架”主要有以下几种。

1词语类支架。出示关键词,引导学生把这些关键词语作为习作支架开展写作实践。如三年级上册第三单元习作教学部分“我来编童话”中,教材提供了国王、啄木鸟、玫瑰花三个主语,黄昏、冬天、星期天三个时间段,厨房、森林超市、小河边三个地点,共三组不同的词语任由学生搭配,提供了构成故事的基本信息以启发学生编写童话,达到了简洁、有效的引导效果。

2问题类支架。抛出习作中若干个相关联的核心问题作为习作支架,学生围绕这些问题进行写作。如四年级上册第四单元习作教学部分“我和[ZZ(Z][ZZ)]过一天”中,出示了“你会选择谁”“你们会一起去哪里”“会做些什么”“会发生什么故事呢”四个问题,从人物、地点、动机、事件四个方面引导学生开展写作。

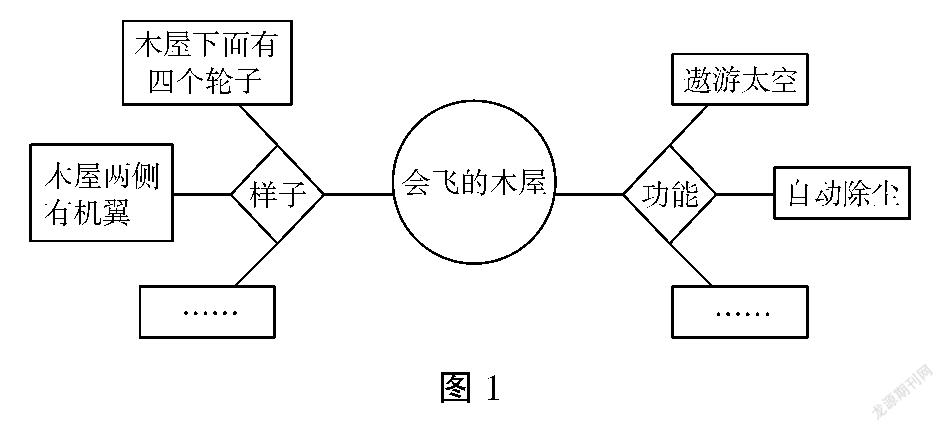

3图示类支架。用图示的方式提示学生写作的思路和主要内容。图示将习作的主要结构可视化后,学生对于自己要写的内容一目了然。如四年级下册第二单元习作教学部分“我的奇思妙想”就提供了这样的图示(见图1)。

4情节类支架。向学生提供习作的部分情节,帮助学生打开写作思维,开阔写作视野,进而达到帮助学生写作的目的。如四年级下册第八单元习作教学部分“故事新编”就学生熟知的故事《龟兔赛跑》给出了“乌龟和兔子都赢了”“乌龟和兔子都没能赢”“兔子赢了”“乌龟又赢了”四种结局让学生编故事。又选定“乌龟又赢了”这一结局给出了“河流挡道撞上树桩掉进陷阱(路遇不测)”“跑反方向这回比谁跑得慢(急中出错)”“路过一片萝卜地,看到了水灵灵的萝卜(遇到诱惑)”几个新的故事情节,啟发学生创编新故事。通过情节类支架的示范引导,学生对于故事的创编有了直接的启发,便于他们日后将这些经验迁移到《狐假虎威》《坐井观天》《狐狸和乌鸦》的故事新编上。

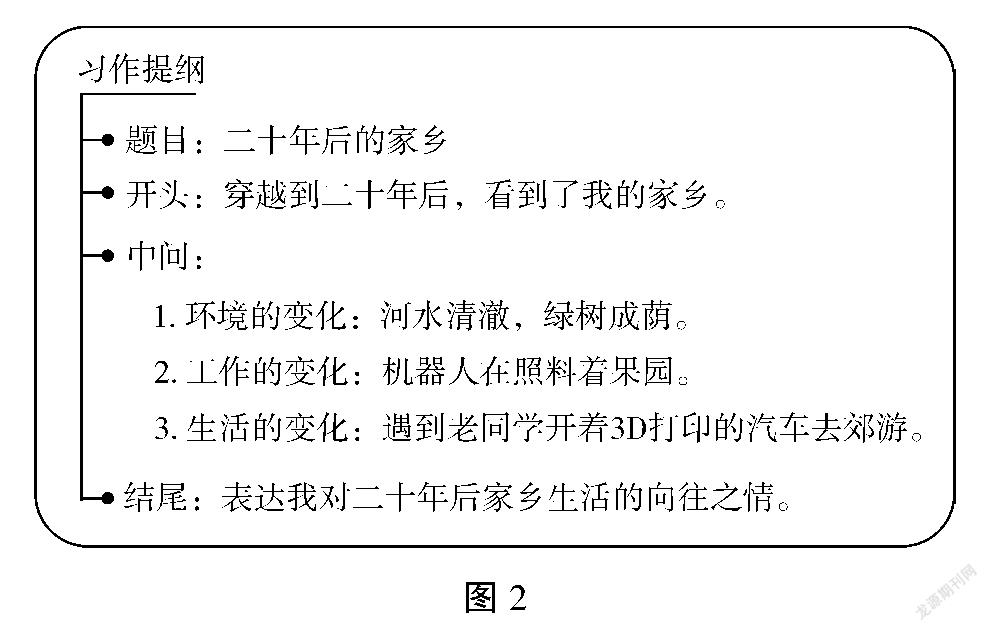

5提纲类支架。在正式写作前,学生梳理好要写的内容,以提纲的形式列出来,使写作思路清晰,重点突出。五年级上册第四单元习作教学部分“二十年后的家乡”就为学生提供了下图的习作提纲:

根据提纲给出的内容,学生就环境、工作、生活上的变化展开想象,然后把想到的场景与事件进行梳理,安排好开头、中间、结尾三大部分的写作内容,最终完成习作。提纲类支架清晰明了,能让学生事先安排好写作内容的顺序、详略,降低跑题的可能性。

6情境类支架。情境的提供能促使学生多角度、多层次地展开想象,为其创作拓宽写作思路,找到更個性、更新奇的创意。如五年级下册第五单元的习作教学部分“神奇的探险之旅”就是典型的提供情境编故事的写作训练。教材中提供了多个“人物”,多种“场景”,多个“装备”,还有多次“险情”,以此启发学生编写惊险刺激的探险故事。比之四年级“故事新编”提供的简单的情节类支架,情境类支架对于人物个性、环境气候、重要物品等细节补充得更详细、更贴近现实,因此学生在情境类支架的引导下,能写出更精彩,更有具有真实感的习作。

(三)融通,发挥习作要素的教学合力

鉴于统编小学语文教材阅读要素与写作要素具有读写一致性的规律,我们可以采用融通的方法,将习作要素的教学环节前置,与阅读要素的教学环节融合,让学生在阅读中习得写作方法。具体而言,可以通过“一课一练”的方式,使学生“一练一得”,最终化零为整、聚沙成塔,达成写作能力的培养目标。如六年级上册第二单元的阅读要素是“了解文章是怎样点面结合写场面的”,习作要素是“尝试运用点面结合的写法记一次活动”,两者具有高度的关联性,以融通的理念进行教学设计时可以得到以下教学流程。

第一个环节,教学诗歌《七律·长征》。让学生学完“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”后,先试想越过茫茫雪山的红军队伍喜笑颜开的大场面。然后再分别说一说,你觉得队伍中久经沙场的老战士、入伍不久的小战士、身受重伤的战士等人物有什么具体表现。通过想象,学生初步建立群体和个体、整体和局部、宏观和微观描写的意识,区别“面”与“点”在文章中的表现。

第二个环节,教学精读课文《狼牙山五壮士》,先根据课后习题第3题的要求,谈谈课文第2自然段群体与个体描写的表现和好处。接着教师带领学生进行拓展:“同学们,文章中的场面描写有时需要以点面结合的方式进行呈现。就好像拍电影,镜头要从远到近、从群体到个人,这样画面才具有层次感,给看的人留下完整而深刻的印象。假如我们要把班级大扫除的场面写好,你觉得应该怎么写呢?”学生以四人为一个小组进行讨论,选派代表口头发言,逐渐从课文教学的阅读要素向写作实践的习作要素过渡。

第三个环节,教学精读课文《开国大典》,结合课后习题第2题,仔细阅读课文阅兵式部分,探究课文如何写描写这个场面。直接体会了阅兵式点面结合的描写手法后,寻找课文中其他同样采用这一手法的片段,阅读并尝试以“小练笔”的形式写一个片段:课文中描写的开国大典,不禁让我们想起了学校每年举行的运动会开幕式,它也是那么隆重、那么热烈,如果我们想把它写下来,你觉得可以怎么写?“小练笔”可让学生将生活经历与课文描写相联系,从习作要素的表现形式迁移运用到相类情境的写作训练中。

第四个环节,教学略读课文《灯光》,这一环节的教学目的是在学生自读课文的基础上延伸拓展,正式尝试点面结合的写作手法。教师就课文中“我”是战地记者的背景设置情境:守敌的围墙被炸开一个缺口,突击连马上冲了进去,后续部队却因为敌人炮火的猛烈阻击在黑暗里找不到突破口,与突击连失去了联系。根据这一情境,学生要对当时的场面进行想象和补充,既要有“面”的描写,也要有“点”的刻画,比如突击连是怎样冲进去的,后续部队又是怎样与敌人战斗的等。学生要结合课文给出的内容发挥自己的想象,把“面”补充完整,把“点”刻画细致,使之成为一篇点面结合的精彩片段。

第五个环节,写作实践阶段。经过以上环节,学生已多次进行了阅读要素和习作要素的分散式融通练习,对于点面结合的写作手法也有了认知和感悟,此时就能进入本单元的习作教学部分“多彩的活动”。该环节要求学生采用点面结合的手法描写朗诵会、儿童节、植树节等丰富多彩的校内外活动,将所学用于所写,以便在日后的口头表达与文字创作中轻车熟路地运用习作要素,高品质地完成写作目标。

当前习作要素的教学与研究已经进入“深水区”,许多隐含其中的困难与矛盾也逐渐浮出水面。我们要敢于直面问题,深入而沉着地进行思考,认真领会教材编写者对于习作要素的教学要求与期望,如此一来才能更好地在实际教学中落实要素培养,有效地提高学生的写作能力,为我们的习作教学迎来一片明媚的春光。