基于核心素养培育的高中地理情境教学

——以“姚江建闸”为例

2022-04-19陆雄风李加林

陆雄风 ,曹 琪 ,李加林

(1.宁波大学 教师教育学院,浙江 宁波 315211;2.宁波大学 地理科学与旅游文化学院,浙江 宁波 315202)

新课标提出的四大地理核心素养并非独立而相互关联。人地协调观作为基本价值观,地理实践力侧重实践力与社会责任感;综合思维侧重认识地理环境的思维方式和能力;区域认知侧重以空间——区域的观点认识地理环境的思维和能力。可见区域认知与综合思维作为地理核心素养中的基本方法与基本思维,二者具有紧密联系,在培养区域认知素养的过程中必定会涉及综合思维的培养。情境教学法作为一种常用且能有效落实地理核心素养的教学方法。其要求教师应在教学过程中创设接近生活实际的真实情境,基于学生的已有认知,在课堂上开展基于真实情境的教学活动。可以姚江建闸为背景创设情境,运用情境教学法助推学生区域认知与综合思维素养的形成。

一、高中地理核心素养培育的任务要求

(一)情境教学

情境教学是指在教学过程中,教师有目的地引入或创设生动具体的场景,激发学生的态度体验,进而辅助学生理解教材,同时使学生心理机能得到充分发展的教学方法。这种模式寓教于生动具体的情境中,极大地丰富教学内容,不仅发挥教师的主导作用,还充分激发学生的学习热情,提高学生的学习效率。夸美纽斯曾在《大教学论》中写道:“一切知识都是从感官开始的。”这种论述反映教学过程中学生认识规律的一个重要方面:直观可以使抽象的知识具体化、形象化,有助于学生感性知识的形成。情境教学法使学生身临其境,通过给学生展示鲜明具体的形象(包括直接和间接形象),使学生从形象的感知达到抽象的理性的顿悟,激发学生的学习情绪和学习兴趣,使学习活动成为学生主动的、自觉的活动,促进知识的迁移与应用。

(二)区域认知素养

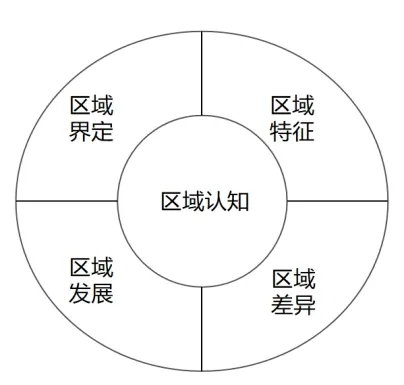

区域认知素养作为地理核心素养之一,是人们运用空间——区域的观点认识地理环境的思维和能力,它能帮助人们从区域的角度,分析认识地理环境以及它和人类活动的关系。结合其内涵与其他学者的观点,将区域认知素养分为四个组成部分(图1)。要培养区域认知素养,首先要以合适的尺度来确定其范围,全面分析区域的特征,比较不同区域之间的差异,并达到区域发展的最终目的[1]。

图1 区域认知划分

(三)地理综合思维

综合性是地理科学的一个重要的学科属性,综合思维指人们全面、系统、动态地认识地理事物和现象的思维品质和能力。综合思维是学生分析、理解地理过程、地理规律、人地关系系统的重要思想和方法。其具体表现为以下三个方面:

要素综合:从地理要素综合的角度认识地理事物的整体性,认识地理要素相互作用、相互影响的关系,我们认识一个地区的地理成因,要从自然要素与人文要素这两个角度综合的思考问题。

时空综合:时空综合即能够从空间和时间两个角度分析地理事物和现象的发生、发展和演化,既能够关注地理事物或现象在空间上的差异,又能够关注自身在时间上的发展变化。在研究区域时,我们需要将其发展现状和所处的时间阶段联系在一起;有时候还需要将该区域与其他区域进行类比,考察其区域特性,又要考虑该区域随着时间的发展演化过程,所以需要时空综合分析,从而对该区域能有完整而准确的研究和评价。

地方综合:地方综合又称区域综合即能够立足一个具体的地方或区域,综合分析区域自然和人文要素对区域特征形成的影响以及区域人地关系问题。地方综合是一个地方或区域各种自然要素与人文要素相互作用形成的整体特征。地方与地方之间会表现出明显的差异性[2]。

(四)三者关系

1.区域认知与综合思维的关系。综合思维素养所表现出的三个方面都离不开地方或区域,分析一个地区的地理要素总是基于一定的区域才有其意义。而分析区域的特征、比较区域的差异、为区域发展献计献策都离不开综合思维,一个区域的特点要通过对其自然与人文要素的分析才能得以呈现,例如比较不同区域的差异不光要考虑到区域的各要素特点,还需考虑该区域中的人地关系等。总之区域认知与综合素养相互渗透相互包含。

2.情境教学能够有效落实区域认知和综合思维素养。一个目标明确、知识完整的情境,可以帮助学生建立完善的知识体系,学生能够通过情境对所研究的区域有一个清楚的认知,并能根据知识体系分析该地区的各类要素。情感对个体的认知活动起一定的强化作用,情境教学法通过一个身边真实存在的情境,引起学生积极的健康的情感体验,直接提高学生对学习的积极性,使学习活动成为快乐的事情。并且一个真实的情境是与生活环境相吻合,并非人为随意编造的。这样学生能够在接近真实的环境中,融入情感,用所学知识去解释现实中各种地理现象,做到学以致用,最终培养学生区域认知与综合思维核心素养,所以情境教学是培养学生区域认知与综合思维素养的重要途径。

二、情境教学在高中地理核心素养培育中的意义与价值

(一)保持情境与生活的关联性与真实性

陶行知先生提出“生活即教育”,主张教育要在生活中进行,只有将教育与生活结合起来,才能实现教育的真正价值,所以在情境教学中,情境创设一定要真实符合现实情况,而非随意捏造或在现实的基础上进行修饰改编,创设真实生活情境是帮助学生连接知识与生活的桥梁。高中地理教学的目的不光是传授学生地理知识,更在于培养学生作为一个公民所必备的地理素养,学生能通过相关的学习解决生活周边存在的问题,解释生活中的现象,促成知识迁移,在培养区域认知的同时也能将相关知识迁移并解决其他地区的相关问题。

(二)情境需切合学生兴趣

兴趣是最好的老师,地理作为一门理科在发展之初却具有很强的文科属性,特别是在高中的科目分类中更是直接划分给文科,这也说明地理的相关内容很多需要记忆与背诵,面对背诵的内容学生很容易丧失耐心与兴趣,所以在创设情境的时候一定要能激发学生兴趣,可以从玩乐和吃喝等角度为切入点,创设情境。例如可以以宁波外滩创设一条游玩路线的情境,如此能够激起学生玩的兴趣,以达到情境创设的目的。

(三)结合学生已有认知为基础

情境教学本身就是建构主义理论应用于实践的一种表现,其符合建构主义学习理论的基本原则,所以情境教学一定要结合学生的已有认知包括之前所学的知识,以本节内容所在的章节为例,选择性必修相对于必修来说其难度是螺旋性上升的,其中本节内容强调区域的整体性和差异性。其中,必修1 与选择性必修1 提到自然环境的整体性,即自然要素相互联系、相互作用、相互制约。除此之外,学生在必修2 中也学习过地理环境中的人文要素也相互联系、相互作用、相互制约,形成人文环境的整体性,而自然要素和人文要素也是相互影响的,在此基础上可以引导学生对于生活的环境进行整体性和差异性的分析,否则学生会陷入知识储备不足以及没有方向的迷茫。

三、“姚江建闸”情境教学设计

(一)教学目标

学生能够结合材料对现实中的区域地理问题,运用认识区域的方法和工具进行分析,能够较全面地评析某一区域决策的得失,提出较为可行的改进建议。

(二)教学对象

课程授课对象为选考地理并处于复习阶段的高三学生。

(三)情境创设与课程实施

1.导入。教师展示宁波美术馆的图片,介绍宁波美术馆的前身为三江口码头,随着船舶的大型化,码头迁移到镇海北仑,后改建为宁波美术馆。引出码头迁移与姚江建闸存在一定联系。

2.实施。教师总结大闸对于环境的利弊,并且讲解姚江大闸的历史以及当初建立姚江大闸对宁波市的重要意义,提供材料并说明当前宁波存在关于姚江大闸是否需要拆除的讨论。学生根据材料完成下列任务。

材料1:姚江原为潮汐江,属平原河道,全长107 公里,比降很小,汇入甬江的流域面积为1934km²。建姚江大闸前为潮汐河道,海水退潮时,水流满急。由于江水盐度较高,沿岸土地盐渍化严重;若遇连绵阴雨又逢潮水顶托,往往积涝成灾,两岸百姓苦于其害。宁波市政府开始在江北湾头地区兴建姚江大闸,姚江大闸的建设使得困扰沿岸农业生产的咸潮问题得以解决,沿岸土质得到改善。

材料2:甬江为浙江八大水系之一,奉化江、姚江于三江口汇合成甬江,并于宁波镇海口流入东海。由于甬江含沙量较多,疏浚后一般一年便回淤到浚前水深。甬江严重淤积后,政府每年需要花费大量资金用于疏浚河道,而且甬江通航能力和泄洪排涝能力明显降低3000t 客轮须候潮进出,5000t 货轮不能进出,姚江排涝能力约减小一半。

材料3:镇海上游的宁波港原来是一个天然良港,姚江大闸建成后,宁波港已不能停泊5000t 级的货船,港口的货物吞吐量受到严重影响。近年来随着宁波市新一轮城市总体规划框架的逐步明朗,有些人提出了在甬江中下游建设大闸的建议,如果建设甬江大闸,那么甬江下游河床将发生严重的泥沙淤积。这对甬江的防洪排涝、出海航运、现有港口将产生严重的负面影响[3]。

任务1:简述姚江大闸、甬江、姚江的地理位置;结合材料指出姚江与甬江流域的区域特点并比较二者差异;结合材料指出姚江大闸对宁波市的影响。

任务2:作为一名宁波市民你认为姚江大闸是否有存在的必要,若召开市民大会,你会如何投票,选择你所支持的观点,并说明理由。

任务3:姚江大闸存在与否都有其意义,所以对于大闸的拆除问题也一直存在争议,这个争议的主要矛盾在于如何协调姚江上游平原的海水倒灌、土地盐碱化、防洪排涝问题与三江口与甬江河道淤积、影响航运并需要不断投入资金疏浚的问题。请同学们结合其他同学的观点,在可行性的基础上为甬江水系的治理与发展献计献策,提出一些改进意见。

任务4:让学生以小组为单位,在课后查询三峡大坝的相关资料,结合本节课所学分析三峡大坝的建立对于上下游河道有何影响,并提出一定建议作为作业上交。

(四)设计意图

通过展示宁波市姚江大闸这一真实的情境,以及对于姚江大闸建设后的利弊的整理,并为学生提供该地区相关要素的材料,引起学生对于家乡建设情感上的共鸣,使学生从要素综合、地方综合的角度思考问题,结合对该地的区域认知,将课外材料与书中内容的连接,学生从案例中找到理论依据,反过来又利用理论知识对实际案例进行优化。通过层层递进的三个活动,将解决相关问题的方法模式教给学生,最后根据姚江大闸这个实例,学生根据所学知识提出治理甬江与姚江的改进意见达到课标中要求的区域认知素养培养的最高水平,最后教师帮助学生迁移到新的真实情境,解决新的问题[4]。强化对知识的理解,并检验经过本节课学习之后学生的区域认知与综合思维素养所处的水平,为下一阶段的教学提供参考与反思,并不断优化教学设计,最终达到本节课的教学目的。

四、情境教学下培养区域认知与综合思维素养的策略

(一)将所学为所用,培养核心素养

情境教学鼓励教师将生活中的实际情境引入到课堂当中,其也鼓励学生用实践的方法来验证知识,将课堂上所学的理论知识用于实际生活。最常见的方式之一就是地理研学旅行,例如在地貌、植被、土壤的相关学习中,组织学生到四明山国家森林公园开展实际的研学活动,通过研学这一实践活动将课内与课外的知识联系起来,加深学生对于相关内容的理解与印象,加强学生对四明山地区的区域要素分析,落实区域认知素养。也可以在课堂中展开模拟情境的演示,例如上述情境围绕宁波市姚江大闸的建设问题,可以通过角色扮演的形式让学生扮演持不同观点的宁波市民,结合相关的材料,引导学生思考姚江大闸对不同地区居民的影响,进一步掌握相关的地理知识并加强其与实际生活的联系,进而培养学生的综合思维、区域认知等素养。

(二)融入问题教学,注意问题引导

问题教学法是情境教学下的常用教学手法,运用问题教学能由浅入深的引导学生思考,其注意事项具体来说是,首先提出的问题要围绕创设的情境所展开,并且要有一定的引导性,由浅入深,要遵循区域认知素养各部分的关系,如在“区域整体性与关联性”部分要做到以下几点即:先做到区域的划分与界定;然后分析该区域的要素,根据各要素总结区域特点;再根据不同地区的要素比较不同地区的要素差异:最后从综合思维的角度运用区域认知的方法,全面的评析该地区的发展决策,并提出建议,从而达到因地制宜的发展目的。问题的设置在给学生指明方向层层递进的同时,也是在教学生如何分析区域相关问题,以及解决区域问题的步骤,进而训练学生解决问题的能力,在培养区域认知的同时也达到综合素质能力的提升。

(三)内容深度与难度双向拓展

情境教学法是以学生已有认知为基础创设情境,最终目的是让学生掌握课程所学的知识与地理学习方法,培养区域认知等地理核心素养。以“区域整体性与关联性”为例,教师需要引导学生自己分析区域要素的联系以及对目标区域形成自己的认知。随着新课标对学考与选考学生所能达到的水平做四个级别的要求,教师所提出的问题以及教学内容也要达到一定的深度。设置的情境以及其问题为层层递进,由简到难。在情境教学中创设情境往往不可能完全建立在所有学生的认知基础之上,所以对于有关内容需要增加知识的广度,提供相应的材料以及课外知识。并且在地理学科的学习过程中往往穿插着其他学科的知识,这点在人文地理部分最为明显,在人文社会区位因素中往往穿插着历史等其他学科。在利用情境教学法培养学生区域认知素养的时候可以适当拓展相关内容的广度,拓宽学生的知识面,丰富教学内容。

五、结语

情境教学是在课堂中落实区域认知等地理核心素养的一种重要且有效的途径。要实现情境教学在高中地理教学中的有效性,高中地理教师需要有积极的探索精神,要做到对学生学情有准确的分析,即对学生需要以及已有水平有明确认知,做到创设合理情境、加强问题的引导等方面,不断对其进行优化,建立一套适合于所在地学生的情境教学模式与框架,这也是情境教学法运用时的困难所在,还需要大家结合自身实际情况进行不断的摸索与努力。